政策惠万民 茶香飘万家

| 内容出处: | 《华安文史资料第二十六辑》 图书 |

| 唯一号: | 130720020230000521 |

| 颗粒名称: | 政策惠万民 茶香飘万家 |

| 其他题名: | 华安老区茶叶发展方兴未艾 |

| 分类号: | F326.12 |

| 页数: | 3 |

| 页码: | 105-136 |

| 摘要: | 福建省华安县茶叶产业发展的现状和策略,突出了茶叶产业在带动经济发展、改善农民收入和推动基础设施建设等方面所起到的重要作用。特别强调了政府实施的“三扶持”政策对老区茶叶产业发展的积极影响,以及茶叶产业在促进农村经济社会发展、基础设施建设和文化品位提升中的作用。 |

| 关键词: | 华安县 老区经济 茶叶产业 |

内容

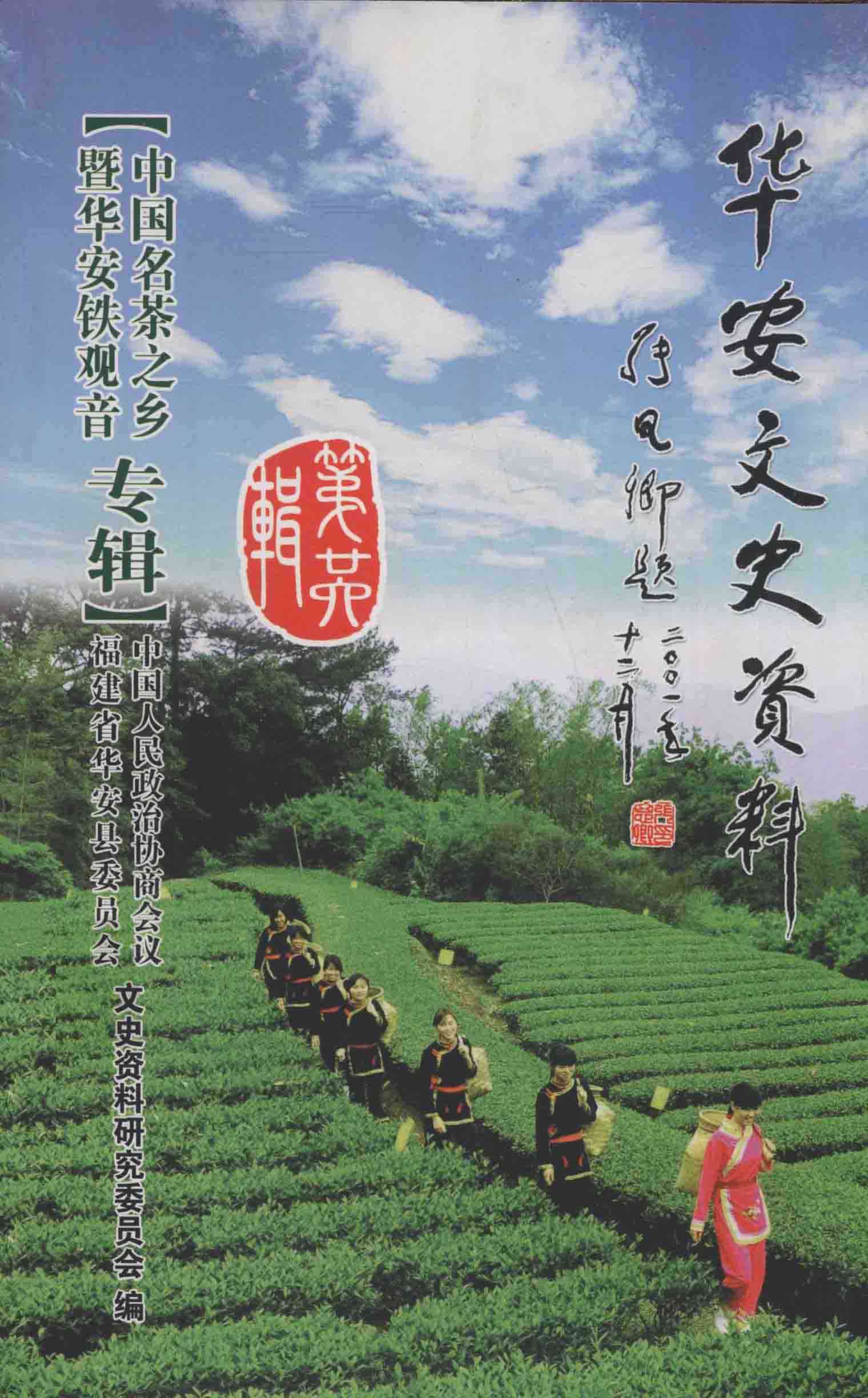

华安县位于福建省南部、漳州市西北部,九龙江北溪中游,素有“北溪明珠”之美誉。现有沙建、高安、湖林、马坑等4个老区乡镇、39个老区村。华安是铁观音优质茶主要生产基地,产品质量上乘,韵味独特,在国际国内各类茶王赛中屡获大奖。改革开放以来,华安县委、县政府带领和引导农民发展农业特色主导产业,优质茶叶生产亮点突出,成为华安农村经济一个新的增长点。到2007年,全县茶叶面积扩大到13.5万亩,茶叶加工户4000多家,茶叶总产值增加到10亿多元,农民人均纯收入增加到5905元。

“三扶持”向老区倾斜

2006年,华安县委、县政府着力扶持茶叶产业,提出“三扶持”:重点扶持,扶持东、西部(东部为湖林老区乡,西部为高安镇马坑乡)老区乡镇;市场扶持(即华仙茶都、天福在华安的连锁店)扶持品牌;政策扶持,出台茶叶种植加工优惠政策,配套补助315万元,鼓励老区乡村大力发展茶叶,至2007年,全县5个老区乡镇39个老区村种茶4.5万亩,达到人均1亩茶,人均年增收1500元,2007年人均纯收入4854元。

湖林乡位于华安县北部,是一个地处边远山区的老区乡。2005至2007年,由于县乡实施兴茶富民政策,出台资金、信贷与技术三扶持措施,以及吉土、岛濑、石井、湖林、上田等5个老区村由省、市领导和部门领导挂钩帮扶,加快茶产业发展步伐,加快茶产业发展步伐,至2007年,全乡户户种茶,面积达1.3万亩,人均达1.5亩,茶叶加工厂460家,全乡人均可增收400元,年人均纯收入达4160元。

新圩镇华山老区村,有得天独厚的种茶自然环境。近年来,在省、市驻村工作队的帮助和指导下,茶叶生产得到迅速发展。2007年,全村种茶面积达至1510亩,人均3.5亩,茶叶加工厂71家。茶叶的丰收给华山村带来了翻天覆地的变化。目前,全村有大专生50名、中专生62名,在校生47名。2006年完成了铺设水泥路12公里,投入20万元修建小学教学楼,投资25万元修建全村104户的饮水工程。

一业带动百业兴

华安县以茶叶为重点,大力调整经济结构,老区经济社会出现良好发展态势。一是两个增强,即实力增强、后劲增强。2007年被评为福建省经济发展十佳县,工业产值、财政收入等主要经济指标三年翻一番,引进重大项目取得新突破。二是两个转变,即山区经济向郊区经济转变、农业经济向工业经济转变。举全县之力创办华安工业集中区,目前已有50多个项目落户工业集中区,总投资100亿元以上,工业超过农业成为第一大产业,确立了工业主导地位。三是两个增收,即财政增收、农民增收。税收、财政收入增幅居漳州市各县前列,预计可提前两年完成“十一五”目标。通过集体林权制度改革、发展茶叶等特色农业,有效地促进农民增收。2005年、2006年农民人均纯收入分别超过全省、全市平均水平,农民人均纯收入增幅连续4年居漳州市第一。

基础设施日臻完善,2007年全面实现“村村通”水泥路,全面完成县道硬化任务,基本完成境内省道建设,厦成高速(海沧至天宝段)在华安工业集中区规划建设落地互通口,漳永高速(漳州至永安)纳入海峡“十一五”高速公路网规划。县城建设步伐加快,按照“做美一江两岸、拓展城南新区、完善功能配套、提高管理水平”总体要求,有序推进县城城区改造建设及“一江两岸”景观建设,“山水园林县城”初具规模。

2008年福建(华安)土楼列入《世界文化遗产名录》,华安知名度和文化品位明显提升,将带动工业、农业,旅游业的发展,也给茶叶发展带来新的契机。

“三扶持”向老区倾斜

2006年,华安县委、县政府着力扶持茶叶产业,提出“三扶持”:重点扶持,扶持东、西部(东部为湖林老区乡,西部为高安镇马坑乡)老区乡镇;市场扶持(即华仙茶都、天福在华安的连锁店)扶持品牌;政策扶持,出台茶叶种植加工优惠政策,配套补助315万元,鼓励老区乡村大力发展茶叶,至2007年,全县5个老区乡镇39个老区村种茶4.5万亩,达到人均1亩茶,人均年增收1500元,2007年人均纯收入4854元。

湖林乡位于华安县北部,是一个地处边远山区的老区乡。2005至2007年,由于县乡实施兴茶富民政策,出台资金、信贷与技术三扶持措施,以及吉土、岛濑、石井、湖林、上田等5个老区村由省、市领导和部门领导挂钩帮扶,加快茶产业发展步伐,加快茶产业发展步伐,至2007年,全乡户户种茶,面积达1.3万亩,人均达1.5亩,茶叶加工厂460家,全乡人均可增收400元,年人均纯收入达4160元。

新圩镇华山老区村,有得天独厚的种茶自然环境。近年来,在省、市驻村工作队的帮助和指导下,茶叶生产得到迅速发展。2007年,全村种茶面积达至1510亩,人均3.5亩,茶叶加工厂71家。茶叶的丰收给华山村带来了翻天覆地的变化。目前,全村有大专生50名、中专生62名,在校生47名。2006年完成了铺设水泥路12公里,投入20万元修建小学教学楼,投资25万元修建全村104户的饮水工程。

一业带动百业兴

华安县以茶叶为重点,大力调整经济结构,老区经济社会出现良好发展态势。一是两个增强,即实力增强、后劲增强。2007年被评为福建省经济发展十佳县,工业产值、财政收入等主要经济指标三年翻一番,引进重大项目取得新突破。二是两个转变,即山区经济向郊区经济转变、农业经济向工业经济转变。举全县之力创办华安工业集中区,目前已有50多个项目落户工业集中区,总投资100亿元以上,工业超过农业成为第一大产业,确立了工业主导地位。三是两个增收,即财政增收、农民增收。税收、财政收入增幅居漳州市各县前列,预计可提前两年完成“十一五”目标。通过集体林权制度改革、发展茶叶等特色农业,有效地促进农民增收。2005年、2006年农民人均纯收入分别超过全省、全市平均水平,农民人均纯收入增幅连续4年居漳州市第一。

基础设施日臻完善,2007年全面实现“村村通”水泥路,全面完成县道硬化任务,基本完成境内省道建设,厦成高速(海沧至天宝段)在华安工业集中区规划建设落地互通口,漳永高速(漳州至永安)纳入海峡“十一五”高速公路网规划。县城建设步伐加快,按照“做美一江两岸、拓展城南新区、完善功能配套、提高管理水平”总体要求,有序推进县城城区改造建设及“一江两岸”景观建设,“山水园林县城”初具规模。

2008年福建(华安)土楼列入《世界文化遗产名录》,华安知名度和文化品位明显提升,将带动工业、农业,旅游业的发展,也给茶叶发展带来新的契机。

知识出处

《华安文史资料第二十六辑》

本书分八部分: 第一部分话茶论道; 第二部分茶史回眸; 第三部分兴茶富民; 第四部分茶香两岸; 第五部分放声茶歌; 第六部分茶技茶艺; 第七部分茗茶巡展; 第八部分茶榜题名。

阅读

相关人物

老区办

责任者