1.2 文化变迁视野下的古代畲族服饰演变动因

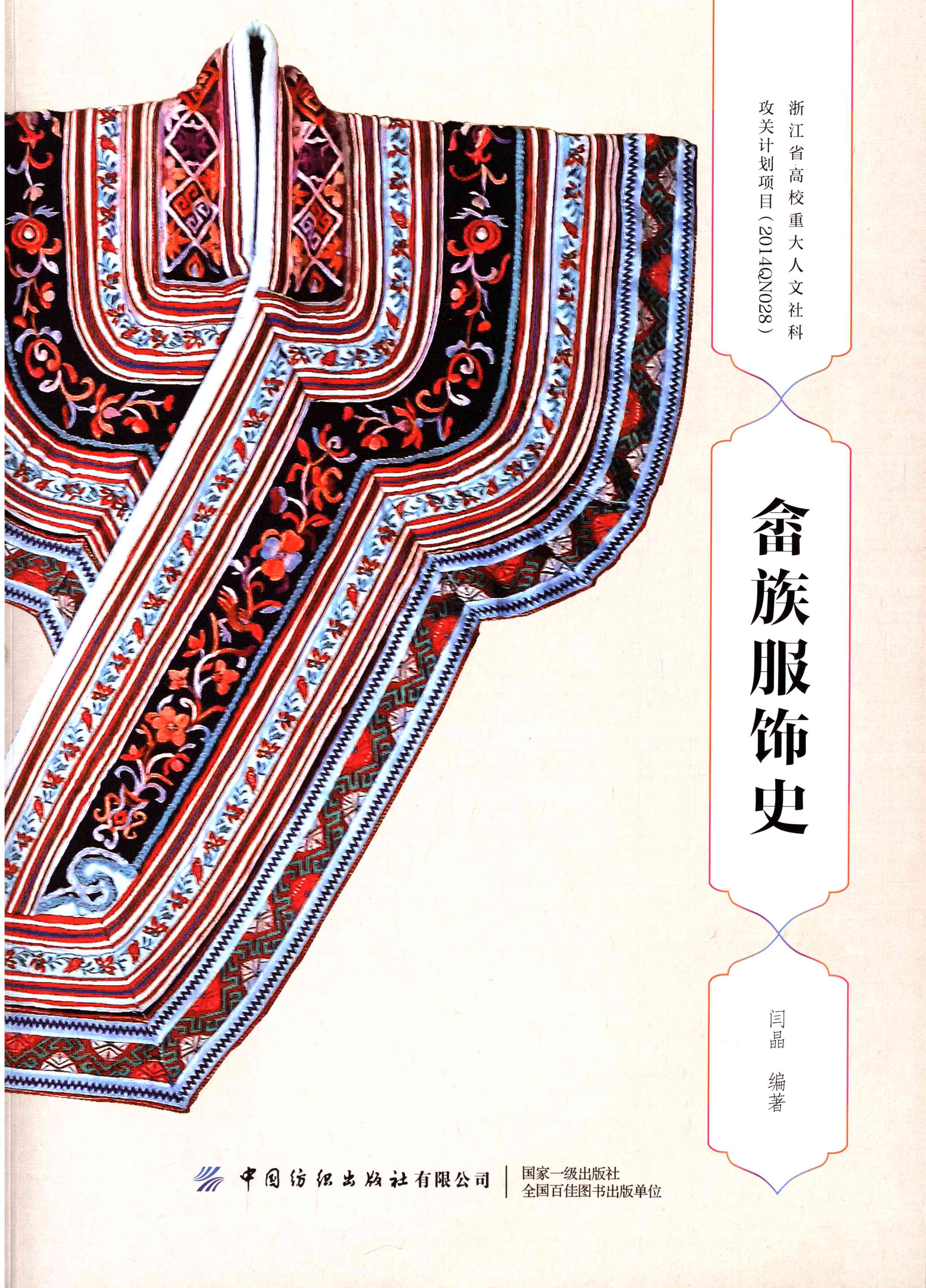

| 内容出处: | 《畲族服饰史》 图书 |

| 唯一号: | 130920020230006024 |

| 颗粒名称: | 1.2 文化变迁视野下的古代畲族服饰演变动因 |

| 分类号: | K892.23 |

| 页数: | 6 |

| 页码: | 6-11 |

| 摘要: | 本文主要介绍了清代畲族服饰的特点,以及导致畲族服饰演变的因素。在文化变迁视野下,畲族服饰的演变受到生物因素、地理环境、经济因素、工艺发展、文化传播和心理因素等多个方面的影响。生物因素包括族源融合和生物基因的变异与分布;地理因素包括畲民的迁徙和适应不同地理环境所带来的服饰材料和款式的变化;经济因素包括畲族的经济生活方式转变和手工业技术的发展;工艺发展因素包括染织技术的进步和制菁的发展;文化传播因素包括汉文化对畲族文化的影响和主流文化的侵染;心理因素包括畲族对主流文化的模仿和抵御心理。此外,畲族服饰的演变也受到畲族的民族信仰因素和民族性格因素的影响。畲族传统文化以盘瓠崇拜为核心,盘瓠图腾崇拜在畲族服饰中留下了痕迹,体现了对祖先的崇仰;畲族一直以来勇于反抗强权暴政,也在服饰中表现出反抗精神。这些因素共同影响着畲族服饰的演变。 |

| 关键词: | 畲族 服饰文化 文化变迁 |

内容

文化变迁是指文化内容的增加或减少及其所引起的文化系统结构、模式、风格的变化[12]318。文化的形成和变迁是一个非常复杂的系统,气候、地理等诸多要素都能带来文化的差异。文化变迁研究是人类学、民族学关于文化研究的核心问题之一。自19世纪下半叶起,文化如何变化及民族文化的未来走向成为人类学家和社会学家潜心研究的课题[13]。目前民族文化变迁研究在我国方兴正艾,它在中华民族形成与发展的历史长河中,探讨中华民族凝聚力的形成与发展;探讨儒家文化与少数民族文化的关系;它对于分析民族文化融合的意义、途径、过程等方面都有重要的参考价值和现实意义。

1.2.1 演变因素

关于文化变迁的动因,许多学者提出了自己的观点看法,其中具有代表性的有:生物因素说、地理环境说、经济基础说、工业发展说、文化传播说和心理因素说[12]。这些学说所提及的因素也同样影响着畲族服饰文化的变迁。值得强调的是,虽然在畲族发展史乃至世界各民族发展史上,文化的传播、人的心理因素、生物性、经济发展、技术进步、地理环境等都曾引起过颠覆性的民族服饰文化变迁,但是不能将以上的某个单一因素确定为民族服饰文化变迁的根本原因,也不能确定为历史上的某一次民族服饰演变的唯一原因。社会是发展变化的,各社会因素间也有着纷繁复杂的联系,文化的每一次进步都有其必然性和偶然性,更有着必然的因果关系。在具体的历史时空之下,文化变迁可能由于以上任何因素的作用而发生改变。因此,民族服饰文化的变迁往往是多种因素同时作用的结果。

(1)生物因素——族源融合

文化变迁动因的生物因素说认为:包括文化在内的社会是一个有机体,其变迁、进化是一个生物有机过程[12]412。其中的新社会达尔文主义的文化变迁理论将文化进化或变迁归结为生态环境中群落基因库的变异和基因群的分布[14]。

闽粤赣边地历史上存在着重叠的三个基因群,最早为土著百越族群,然后为源于五溪地区的畲瑶族群,最后为来自中原代表汉族文化的客家族群。这三种族群文化相交,必然产生互动互融关系。随着畲族逐渐迁出与世隔绝的祖居地,他们与古越蛮族、以客家人为代表的汉族的交流日益深广,关系日益紧密。其中一部分通过通婚、集结起义等方式实现了身份的迭合与转化。在不断的种族融合进程中,畲族服饰文化也相应地产生了涵化。唐宋时,畲族妇女流行“椎髻卉服”,即头饰是高髻,衣服着花边[2]269,显示出畲瑶先民盘瓠蛮的典型服饰风貌。元代,畲族起义军又号“头陀军”。“头陀”即“断发文身”,是百越民族的典型服饰特色[15]。这说明宋元时期畲族起义军在与闽越土著的交流合作中,吸收了其服饰元素;或部分闽越土著直接汇入畲族,成为其中的一部分,并随之引入了相应的服饰元素。

清代《皇清职贡图》载:福建畲民“其习俗诚朴,与土著无异”,表明当时畲汉关系密切、表征趋同。又如前述据《建阳县志》载,清道光年间一部分畲民主动与汉人通婚,模仿汉族服饰文化习俗,畲汉界限十分模糊。时至今日,福建客家和畲民仍同梳高发髻,戴凉笠,着右衽花边衣,尚青、蓝色[16]。

事实上,很多学者认为畲族本来就是多族源民族共同体,族源“包括五溪地区迁移至此的武陵蛮、长沙蛮后裔,当地土生土长的百越种族和山都、木客等原始居民,也包括自中原、江淮迁来的汉族移民即客家先民和福佬先民”[311。族源多元性这一文化变迁的生物因素正是畲族服饰文化变迁的初始动力。

(2)地理因素——迁徙

自然环境不仅决定着文化的性质,也决定着文化的形式与内容。地理环境改变了,社会文化也随之变迁。

从元后期至明万历年间,畲族从祖居的赣闽粤边地向闽北、闽东、浙南、赣东等多处新居地大迁徙,导致了畲族服饰原料的地域性改变和分化,从而影响畲族服饰的演变。比如,浙江丽水景宁的畲族因为主要生活在山区,当地盛产苎麻,加之气候温暖,温差较小,故“皆衣麻”;而福建古田的畲族,主要聚居在平坝,以种植棉花为主,故其制作服装选用的衣料以棉布为主,“妇以蓝布裹发……短衣布带”。

各个迁入地的不同地缘文化也对畲族服饰的演变造成影响。如迁徙到温州地区的畲族服饰刺绣深受瓯绣的影响,而闽东畲族服饰刺绣题材很多取自于福建木偶戏及闽剧。

迁徙过程中要求服饰简便实用,而不强调其审美功能,这也是导致元末明初畲族大迁徙时期服饰装饰性削弱的原因之一。

(3)经济因素——经济生活方式的转变

在人类历史发展中,经济基础决定着社会结构、生活方式等诸多文化要素,经济因素在文化变迁中扮演着非常重要的角色。

畲族主要散居于我国东南山区的山腰地带,从气候上看,紧靠北回归线北面,属亚热带湿润季风气候。在这样的自然环境里,畲族明清以前发展起来的生产方式是“随山散处,刀耕火种,采实猎毛,食尽一山则他徙”的游耕和狩猎并举的经济生活方式17]。因生产活动场所主要是未开荒的深山密林,多荆棘枝挂,所以服饰品尽量精简。可见当时畲族服饰“椎髻跣足”“不巾不履”的特征是与游耕和狩猎并举的经济生活方式相适应的。

明清以后,畲民扩散到闽中、闽东、闽北、浙南、赣东等地,结束了辗转迁徙的生活,才逐渐发展起以梯田耕作和定耕旱地杂粮为核心的生计模式17]。由于生产活动的主要场所由林区转移到田地,故具遮阳功能的“巾”“冠”“笠”等头饰和具采集功能的“围裙”逐渐在畲族日常生活中占据重要位置。同时,随着农耕生产的不断发展,农副产品日渐丰富,手工业也得到了相应的发展,畲族人民能够创作出“布斑斑”“珠垒垒”的精美头饰艺术品,必然得益于当时经济的发展和手工制造技艺的进步。

(4)工艺发展因素——染织技术发展

自然科学知识的增长推动了人类社会文化史的发展与进化。新技术一旦出现,它自身的生命和力量就构成了文化进化的源泉。纺织服装技术的发展引导了服饰文化的演进,对畲族服饰演变影响比较深远的是以制菁为代表的畲族染色技术的发展。

畲族有谚语说:“吃咸腌,穿青蓝”。福建霞浦县新娘结婚“头蒙兰底白点的盖头,腰系黑色素面的结婚长裙,扎兰色腰带”[2]282。足见畲民对黑色、蓝色的喜爱。青、黑色之所以为畲民所接受,首先是由畲族人民的染色技术决定的。“青出于蓝”,青在古代指黑色,一般由天然染料青靛中提取。青靛也名蓝靛,古称“菁”。用于染色时,时久色重显黑,时微色淡显蓝。明万历年间,由于织机的改进,闽浙纺织业发展很快,以致种苎和种菁的利润几倍于粮食。在种菁热的带动下,畲族拓荒者所到之地,遍种菁草,故历史亦有称畲族为“菁客”。到崇祯年间闽西南“汀之菁民,刀耕火耨,艺兰为生,编至各邑结寮而居”;闽中莆仙畲民“彼汀漳流徙,插菁为活”。“菁客”所产菁靛品质极佳,其染色曾被盛誉“为天下最”。畲族制菁技术的发展直接导致了明清之际其服饰色彩由“五彩”“卉服”向“皆服青色”的转变。

(5)文化传播因素—主流文化侵染

威廉·里弗斯在《美拉尼西亚社会史》中曾说道:“各族的联系及其文化的融合,是发动各种导致人类进步力量的主要推动力。”文化传播因素是指外来文化传播对某文化变迁的影响和作用这一因素。反映在古代畲族服饰上,中原主流文化对畲族文化的入侵和浸染主要来自于历代统治者的政治压迫和招抚教化。

自唐代“平蛮开漳”以来,被称为“蛮”的畲族一直遭受着封建统治阶级的残酷压迫和分化瓦解。直至明末每个朝代都有朝廷派兵平畲的记载:宋代,朝廷镇压了“壬戌腊”漳州畲民起义;元代,镇压和分解抗元畲军;明代,镇压江西赣州府畲民起义,增设“营哨守把”[2]62、63。这些残酷清剿和封建强化统治直接导致了畲族的大规模迁徙。可以想见,在长逾千年的避难历程中,畲民为了躲避杀戮,不得不隐藏自身的身份,将作为“妖氛之党”标志的“椎髻卉裳”进行改易。直至明末,畲族普遍“椎髻跣足”“不巾不履”,服饰越来越趋近简朴无华。

从宋代开始,封建统治者就对畲族采取剿抚并举的政策。其中,明代王守仁的教化心学主张收效尤其明显。如前文所引《平和县志》[10]记载,明初到清初的三百年间,平和县畲民已被当地汉人慢慢地同化,甚至“化为齐民”“忘其所自来矣”。包括服饰文化在内的“饮食、衣服、起居、往来”各方面社会生活也被汉化,服饰特征逐渐与当地汉人相同。而这一服饰文化的转变正是“抚瑶”“绥靖”“羁縻”之后畲族逐渐接受汉文化的结果。

清末,畲族曾主动顺应政府服饰改易的号召。福州《华美报》己亥(清光绪二十五年)四月,刊登了福建按察使司的盐法道曾发表的《示谕》:“有一种山民,纳粮考试,与百姓无异,惟装束不同,群呼为畲。山民不服,特起争端”,因此,“劝改装束与众一律,便可免此称谓”,而结果是畲民“无不踊跃乐从”[2]62。这充分体现了当时位于主流的汉文化对于畲族文化强大的感召力量。

(6)心理因素——模仿心理

19世纪末法国G.塔尔德(G.Tarde)曾提出,模仿是人类的主要心理,也是文化发展、变迁的主要动力。特别是当模仿受到阻碍、怀疑或反对等刺激的时候,人类会运用新的方法和手段进行模仿而达到目的,这是一个循环往复、无止境的社会文化过程,也是其变迁的动因[12]。

畲族是一个杂散居的少数民族,与作为中国主体民族文化的汉族传统文化相对而言,畲族传统文化是一种弱势文化。文化上的弱势地位使畲族形成了既自尊又自卑,对汉文化既模仿又抵御的民族文化心理[17]。《《建阳县志》载:“嘉庆间有出应童子试者,畏葸特甚,惧为汉人所击,遽冒何姓,不知彼固闽中日土著也”。可见清代部分畲民由于“惧为汉人所击”,在自卑心理的诱导下,接受汉族习俗和文化,甚至改名换姓,“不知彼固闽中★旧土著”。

1.2.2 传承因素

畲族服饰虽然在政治动荡、社会变革、经济发展、文化浸染、种族流变和宗教洗礼等一系列历史进程中一直不断地发展变化着,但是不可忽视的是,在从远古至今的漫长岁月中,畲族服饰中所体现出的文化内核却穿越千年,历久弥新。

(1)民族信仰因素——盘瓠崇拜

畲族传统文化以畲族的原始信仰——盘瓠崇拜为核心,它也反映了畲族人民“尊宗敬祖”的人文精神。据畲族史诗《高皇歌》(又名《盘瓠王歌》)记载,畲族始祖五色神犬盘瓠生于高辛帝皇后耳中,因平番有功金钟下变身为人后娶三公主为妻,而后定居广东转徙闽浙。畲民以“盘瓠(也作‘盘护’)”“狗王”之后自居,将盘瓠图腾崇拜代代传承下来。南宋刘克庄著《漳州谕畲》载:“余读诸畲款状,有自称盘护孙者”。清代古田畲妇“以兰布裹发,或带冠,状如狗头”。学者们普遍认为,畲族确是笃信盘瓠的一个民族。“好五色衣服,制裁皆有尾形”“椎髻卉服”的服饰特征都是图腾崇拜在畲族服饰中留下的遗迹,服色鲜艳源于盘瓠“毛色五彩”,而以衣摆(裙摆)前短后长为代表的“制裁有尾形”源于对盘瓠犬型的模拟[18、19]。可见畲族人民的服装,其意义更多地在于表达着他们对祖先的缅怀与崇仰之情。盘瓠崇拜作为畲族人民内心的民族认知心理,跨越干年仍然深刻遗留于畲族民族文化中。直至今日我们仍可在畲族服饰中发现这一文化核心的表象:畲族新娘沿袭盘瓠之妻三公主的装束,着“凤凰装”,她们用红头绳扎的头髻,象征着凤髻;在衣裳围裙上刺绣出各种彩色花边,并镶绣着金丝银线,象征着凤凰的颈、腰部美丽的羽毛;腰后随风飘动金黄色腰带,象征着凤凰的尾巴;周身悬挂着叮作响的银器,象征着凤凰的鸣啭[19]。潮州饶平、潮安北部妇女戴“帕仔”的起源,也有一说是来源于凤凰山的畲族,“传说昔年石古坪村的始祖是狗头王,畲族妇女出门戴‘帕仔’是为祖先遮羞”,后来他们同汉族关系日趋密切,畲、汉通婚,故此习俗便传播开来[20]。

(2)民族性格因素——反抗精神

一个民族不管怎样庞大、复杂,无论它的文化如何变迁,总有它的基本的文化精神及历史个性。正是这种文化精神和历史个性才赋予了一个民族文化性格,才使他们保持了民族的独立和个性。畲族自古就是一个勇于反抗的民族。一部畲族的发展史,可以说就是畲族人民反抗强权暴政的抗争史。唐代畲族英雄雷万兴、苗自成、蓝奉高为了反抗封建官府“靖边方”的政策,勇敢地与官军拼杀。元代畲族人民为了反抗元统治阶级的压迫,组建“畲军”起义,其斗争的烽火几乎燃遍了所有的畲族地区,如闽南陈吊眼起义,潮州畲妇许夫人起义,闽北黄华起义,以及闽、粤、赣交界处的钟明亮起义21]。长期残酷的封建压迫激发了畲族人民内心不屈的反抗意识和民族情结,并在作为文化符号的服饰上表现出来。闽东霞浦县畲族新娘“内穿白色素衣,据说这是为了纪念被唐军杀害的父母亲人而流传下来”[2]282。宋元时期畲族起义军,也曾以“红巾”等鲜明的传统民族服饰风貌示人,借以彰显其共通的民族意识和反抗封建统治者的决心。

1.2.1 演变因素

关于文化变迁的动因,许多学者提出了自己的观点看法,其中具有代表性的有:生物因素说、地理环境说、经济基础说、工业发展说、文化传播说和心理因素说[12]。这些学说所提及的因素也同样影响着畲族服饰文化的变迁。值得强调的是,虽然在畲族发展史乃至世界各民族发展史上,文化的传播、人的心理因素、生物性、经济发展、技术进步、地理环境等都曾引起过颠覆性的民族服饰文化变迁,但是不能将以上的某个单一因素确定为民族服饰文化变迁的根本原因,也不能确定为历史上的某一次民族服饰演变的唯一原因。社会是发展变化的,各社会因素间也有着纷繁复杂的联系,文化的每一次进步都有其必然性和偶然性,更有着必然的因果关系。在具体的历史时空之下,文化变迁可能由于以上任何因素的作用而发生改变。因此,民族服饰文化的变迁往往是多种因素同时作用的结果。

(1)生物因素——族源融合

文化变迁动因的生物因素说认为:包括文化在内的社会是一个有机体,其变迁、进化是一个生物有机过程[12]412。其中的新社会达尔文主义的文化变迁理论将文化进化或变迁归结为生态环境中群落基因库的变异和基因群的分布[14]。

闽粤赣边地历史上存在着重叠的三个基因群,最早为土著百越族群,然后为源于五溪地区的畲瑶族群,最后为来自中原代表汉族文化的客家族群。这三种族群文化相交,必然产生互动互融关系。随着畲族逐渐迁出与世隔绝的祖居地,他们与古越蛮族、以客家人为代表的汉族的交流日益深广,关系日益紧密。其中一部分通过通婚、集结起义等方式实现了身份的迭合与转化。在不断的种族融合进程中,畲族服饰文化也相应地产生了涵化。唐宋时,畲族妇女流行“椎髻卉服”,即头饰是高髻,衣服着花边[2]269,显示出畲瑶先民盘瓠蛮的典型服饰风貌。元代,畲族起义军又号“头陀军”。“头陀”即“断发文身”,是百越民族的典型服饰特色[15]。这说明宋元时期畲族起义军在与闽越土著的交流合作中,吸收了其服饰元素;或部分闽越土著直接汇入畲族,成为其中的一部分,并随之引入了相应的服饰元素。

清代《皇清职贡图》载:福建畲民“其习俗诚朴,与土著无异”,表明当时畲汉关系密切、表征趋同。又如前述据《建阳县志》载,清道光年间一部分畲民主动与汉人通婚,模仿汉族服饰文化习俗,畲汉界限十分模糊。时至今日,福建客家和畲民仍同梳高发髻,戴凉笠,着右衽花边衣,尚青、蓝色[16]。

事实上,很多学者认为畲族本来就是多族源民族共同体,族源“包括五溪地区迁移至此的武陵蛮、长沙蛮后裔,当地土生土长的百越种族和山都、木客等原始居民,也包括自中原、江淮迁来的汉族移民即客家先民和福佬先民”[311。族源多元性这一文化变迁的生物因素正是畲族服饰文化变迁的初始动力。

(2)地理因素——迁徙

自然环境不仅决定着文化的性质,也决定着文化的形式与内容。地理环境改变了,社会文化也随之变迁。

从元后期至明万历年间,畲族从祖居的赣闽粤边地向闽北、闽东、浙南、赣东等多处新居地大迁徙,导致了畲族服饰原料的地域性改变和分化,从而影响畲族服饰的演变。比如,浙江丽水景宁的畲族因为主要生活在山区,当地盛产苎麻,加之气候温暖,温差较小,故“皆衣麻”;而福建古田的畲族,主要聚居在平坝,以种植棉花为主,故其制作服装选用的衣料以棉布为主,“妇以蓝布裹发……短衣布带”。

各个迁入地的不同地缘文化也对畲族服饰的演变造成影响。如迁徙到温州地区的畲族服饰刺绣深受瓯绣的影响,而闽东畲族服饰刺绣题材很多取自于福建木偶戏及闽剧。

迁徙过程中要求服饰简便实用,而不强调其审美功能,这也是导致元末明初畲族大迁徙时期服饰装饰性削弱的原因之一。

(3)经济因素——经济生活方式的转变

在人类历史发展中,经济基础决定着社会结构、生活方式等诸多文化要素,经济因素在文化变迁中扮演着非常重要的角色。

畲族主要散居于我国东南山区的山腰地带,从气候上看,紧靠北回归线北面,属亚热带湿润季风气候。在这样的自然环境里,畲族明清以前发展起来的生产方式是“随山散处,刀耕火种,采实猎毛,食尽一山则他徙”的游耕和狩猎并举的经济生活方式17]。因生产活动场所主要是未开荒的深山密林,多荆棘枝挂,所以服饰品尽量精简。可见当时畲族服饰“椎髻跣足”“不巾不履”的特征是与游耕和狩猎并举的经济生活方式相适应的。

明清以后,畲民扩散到闽中、闽东、闽北、浙南、赣东等地,结束了辗转迁徙的生活,才逐渐发展起以梯田耕作和定耕旱地杂粮为核心的生计模式17]。由于生产活动的主要场所由林区转移到田地,故具遮阳功能的“巾”“冠”“笠”等头饰和具采集功能的“围裙”逐渐在畲族日常生活中占据重要位置。同时,随着农耕生产的不断发展,农副产品日渐丰富,手工业也得到了相应的发展,畲族人民能够创作出“布斑斑”“珠垒垒”的精美头饰艺术品,必然得益于当时经济的发展和手工制造技艺的进步。

(4)工艺发展因素——染织技术发展

自然科学知识的增长推动了人类社会文化史的发展与进化。新技术一旦出现,它自身的生命和力量就构成了文化进化的源泉。纺织服装技术的发展引导了服饰文化的演进,对畲族服饰演变影响比较深远的是以制菁为代表的畲族染色技术的发展。

畲族有谚语说:“吃咸腌,穿青蓝”。福建霞浦县新娘结婚“头蒙兰底白点的盖头,腰系黑色素面的结婚长裙,扎兰色腰带”[2]282。足见畲民对黑色、蓝色的喜爱。青、黑色之所以为畲民所接受,首先是由畲族人民的染色技术决定的。“青出于蓝”,青在古代指黑色,一般由天然染料青靛中提取。青靛也名蓝靛,古称“菁”。用于染色时,时久色重显黑,时微色淡显蓝。明万历年间,由于织机的改进,闽浙纺织业发展很快,以致种苎和种菁的利润几倍于粮食。在种菁热的带动下,畲族拓荒者所到之地,遍种菁草,故历史亦有称畲族为“菁客”。到崇祯年间闽西南“汀之菁民,刀耕火耨,艺兰为生,编至各邑结寮而居”;闽中莆仙畲民“彼汀漳流徙,插菁为活”。“菁客”所产菁靛品质极佳,其染色曾被盛誉“为天下最”。畲族制菁技术的发展直接导致了明清之际其服饰色彩由“五彩”“卉服”向“皆服青色”的转变。

(5)文化传播因素—主流文化侵染

威廉·里弗斯在《美拉尼西亚社会史》中曾说道:“各族的联系及其文化的融合,是发动各种导致人类进步力量的主要推动力。”文化传播因素是指外来文化传播对某文化变迁的影响和作用这一因素。反映在古代畲族服饰上,中原主流文化对畲族文化的入侵和浸染主要来自于历代统治者的政治压迫和招抚教化。

自唐代“平蛮开漳”以来,被称为“蛮”的畲族一直遭受着封建统治阶级的残酷压迫和分化瓦解。直至明末每个朝代都有朝廷派兵平畲的记载:宋代,朝廷镇压了“壬戌腊”漳州畲民起义;元代,镇压和分解抗元畲军;明代,镇压江西赣州府畲民起义,增设“营哨守把”[2]62、63。这些残酷清剿和封建强化统治直接导致了畲族的大规模迁徙。可以想见,在长逾千年的避难历程中,畲民为了躲避杀戮,不得不隐藏自身的身份,将作为“妖氛之党”标志的“椎髻卉裳”进行改易。直至明末,畲族普遍“椎髻跣足”“不巾不履”,服饰越来越趋近简朴无华。

从宋代开始,封建统治者就对畲族采取剿抚并举的政策。其中,明代王守仁的教化心学主张收效尤其明显。如前文所引《平和县志》[10]记载,明初到清初的三百年间,平和县畲民已被当地汉人慢慢地同化,甚至“化为齐民”“忘其所自来矣”。包括服饰文化在内的“饮食、衣服、起居、往来”各方面社会生活也被汉化,服饰特征逐渐与当地汉人相同。而这一服饰文化的转变正是“抚瑶”“绥靖”“羁縻”之后畲族逐渐接受汉文化的结果。

清末,畲族曾主动顺应政府服饰改易的号召。福州《华美报》己亥(清光绪二十五年)四月,刊登了福建按察使司的盐法道曾发表的《示谕》:“有一种山民,纳粮考试,与百姓无异,惟装束不同,群呼为畲。山民不服,特起争端”,因此,“劝改装束与众一律,便可免此称谓”,而结果是畲民“无不踊跃乐从”[2]62。这充分体现了当时位于主流的汉文化对于畲族文化强大的感召力量。

(6)心理因素——模仿心理

19世纪末法国G.塔尔德(G.Tarde)曾提出,模仿是人类的主要心理,也是文化发展、变迁的主要动力。特别是当模仿受到阻碍、怀疑或反对等刺激的时候,人类会运用新的方法和手段进行模仿而达到目的,这是一个循环往复、无止境的社会文化过程,也是其变迁的动因[12]。

畲族是一个杂散居的少数民族,与作为中国主体民族文化的汉族传统文化相对而言,畲族传统文化是一种弱势文化。文化上的弱势地位使畲族形成了既自尊又自卑,对汉文化既模仿又抵御的民族文化心理[17]。《《建阳县志》载:“嘉庆间有出应童子试者,畏葸特甚,惧为汉人所击,遽冒何姓,不知彼固闽中日土著也”。可见清代部分畲民由于“惧为汉人所击”,在自卑心理的诱导下,接受汉族习俗和文化,甚至改名换姓,“不知彼固闽中★旧土著”。

1.2.2 传承因素

畲族服饰虽然在政治动荡、社会变革、经济发展、文化浸染、种族流变和宗教洗礼等一系列历史进程中一直不断地发展变化着,但是不可忽视的是,在从远古至今的漫长岁月中,畲族服饰中所体现出的文化内核却穿越千年,历久弥新。

(1)民族信仰因素——盘瓠崇拜

畲族传统文化以畲族的原始信仰——盘瓠崇拜为核心,它也反映了畲族人民“尊宗敬祖”的人文精神。据畲族史诗《高皇歌》(又名《盘瓠王歌》)记载,畲族始祖五色神犬盘瓠生于高辛帝皇后耳中,因平番有功金钟下变身为人后娶三公主为妻,而后定居广东转徙闽浙。畲民以“盘瓠(也作‘盘护’)”“狗王”之后自居,将盘瓠图腾崇拜代代传承下来。南宋刘克庄著《漳州谕畲》载:“余读诸畲款状,有自称盘护孙者”。清代古田畲妇“以兰布裹发,或带冠,状如狗头”。学者们普遍认为,畲族确是笃信盘瓠的一个民族。“好五色衣服,制裁皆有尾形”“椎髻卉服”的服饰特征都是图腾崇拜在畲族服饰中留下的遗迹,服色鲜艳源于盘瓠“毛色五彩”,而以衣摆(裙摆)前短后长为代表的“制裁有尾形”源于对盘瓠犬型的模拟[18、19]。可见畲族人民的服装,其意义更多地在于表达着他们对祖先的缅怀与崇仰之情。盘瓠崇拜作为畲族人民内心的民族认知心理,跨越干年仍然深刻遗留于畲族民族文化中。直至今日我们仍可在畲族服饰中发现这一文化核心的表象:畲族新娘沿袭盘瓠之妻三公主的装束,着“凤凰装”,她们用红头绳扎的头髻,象征着凤髻;在衣裳围裙上刺绣出各种彩色花边,并镶绣着金丝银线,象征着凤凰的颈、腰部美丽的羽毛;腰后随风飘动金黄色腰带,象征着凤凰的尾巴;周身悬挂着叮作响的银器,象征着凤凰的鸣啭[19]。潮州饶平、潮安北部妇女戴“帕仔”的起源,也有一说是来源于凤凰山的畲族,“传说昔年石古坪村的始祖是狗头王,畲族妇女出门戴‘帕仔’是为祖先遮羞”,后来他们同汉族关系日趋密切,畲、汉通婚,故此习俗便传播开来[20]。

(2)民族性格因素——反抗精神

一个民族不管怎样庞大、复杂,无论它的文化如何变迁,总有它的基本的文化精神及历史个性。正是这种文化精神和历史个性才赋予了一个民族文化性格,才使他们保持了民族的独立和个性。畲族自古就是一个勇于反抗的民族。一部畲族的发展史,可以说就是畲族人民反抗强权暴政的抗争史。唐代畲族英雄雷万兴、苗自成、蓝奉高为了反抗封建官府“靖边方”的政策,勇敢地与官军拼杀。元代畲族人民为了反抗元统治阶级的压迫,组建“畲军”起义,其斗争的烽火几乎燃遍了所有的畲族地区,如闽南陈吊眼起义,潮州畲妇许夫人起义,闽北黄华起义,以及闽、粤、赣交界处的钟明亮起义21]。长期残酷的封建压迫激发了畲族人民内心不屈的反抗意识和民族情结,并在作为文化符号的服饰上表现出来。闽东霞浦县畲族新娘“内穿白色素衣,据说这是为了纪念被唐军杀害的父母亲人而流传下来”[2]282。宋元时期畲族起义军,也曾以“红巾”等鲜明的传统民族服饰风貌示人,借以彰显其共通的民族意识和反抗封建统治者的决心。