第五章 民俗风情

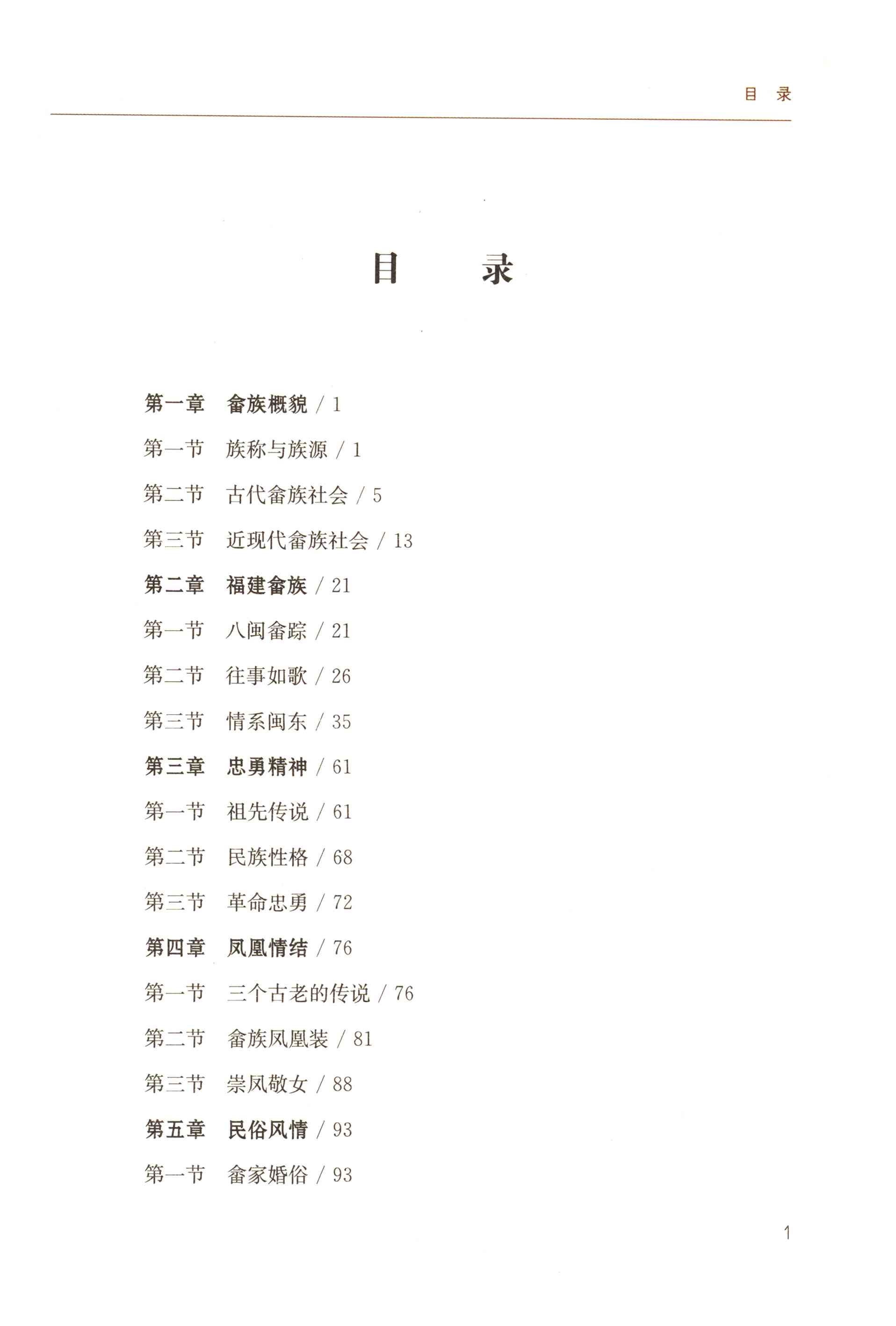

| 内容出处: | 《福建畲族文化读本》 图书 |

| 唯一号: | 130920020230005073 |

| 颗粒名称: | 第五章 民俗风情 |

| 分类号: | K89 |

| 页数: | 15 |

| 页码: | 93-107 |

| 摘要: | 本文记述了畲族人民以其积极、刚强的生活态度和对人生独特的理解,创造了丰富多彩的人生。畲族的婚俗是其文化的重要组成部分,展现了畲族人民的智慧和创造力。畲族的婚恋自由,男女社交公开,以歌传情,形成了独特的婚恋文化。在婚俗中,定亲、迎娶都有一系列的仪式和习俗,体现了畲族尊崇女性的特点。在婚俗中,也有许多充满喜剧性的精彩节目,如“难为亲家伯”和“哭嫁”,展现了畲族人民的机智和幽默。这些婚俗体现了畲族的精神生活和人文精神,值得珍视和回味。 |

| 关键词: | 风俗习惯 民俗 福建省 |

内容

畲族人民以积极、刚强的生活态度和对人生特有的理解,创造了自己多彩的人生。随着时代的变革,特别是近三十多年现代化浪潮的强大冲击,许多传统的东西正在悄悄地离我们渐渐远去;但是畲族民俗风情所表现出来的质朴率真和富有民族特色的文化内涵,永远值得我们珍惜和回味。

畲族的民俗风情内涵相当丰富,本书所描述的祖先崇拜、崇凤敬女与盘歌对诗等文化事象也理应归属其中。这一章从婚俗、丧俗和节俗三个方面,选取精彩片段,有侧重地进行叙述。

畲族的民俗风情主要形成于明清时期,由于历史的局限难免瑕瑜互见。淘去混杂于其间的历史沉渣,我们可以看到人文的精神闪着耀眼的光芒。

第一节 畲家婚俗

一、定亲

(一)歌为媒

畲族传统的婚恋比汉族自由,男女社交完全公开,尽管婚嫁之权也是操在父母手中,但是大多不过是名义而已,决定婚姻命运的主要是当事人自己。青年男女在歌会、社交、劳动等公开场合相识之后,只要有意,就开始以歌传情,虽然畲家也托媒说亲,但是真正的“媒人”却是男女双方那一支支悠扬婉转的情歌。后来受到汉族的影响,包办婚姻才在很大程度上替代了先前的自由婚恋。

对象明确之后就可以“搭定”了。畲家定婚也讲聘金聘礼,好像与汉族没有太大的不一样。但是,畲族是非常尊崇女性的,因此传统婚俗男家还要给女方的母舅送猪蹄,给每位姑姑送公鸡,给未来的丈母娘送裤料。

更重要的是男女双方要互赠定情信物,唱定情山歌。男方信物是鸳鸯银镯、银戒指、衣料等,女方则回赠银戒一只。定情山歌非常动听,如——

蝴蝶采花定花蔸,织条带子郎缚腰;

要是太短娘加长,长了连娘作帮绕。

(二)做表姐

“做表姐”是待嫁妹子最重要的社交活动,也是她少女时代学习唱歌本领的“毕业考试”。在出嫁的前几个月,母舅家、姑姑姨姨家都要邀未来的新娘去做客,也就是“做表姐”;对“表姐”来说,实际上是去参加“表兄弟”们组织的歌会。当盛装的“表姐”到了“表弟”的村子,歌就唱个没完。“表兄弟”们全部出动,与“表姐”盘对歌诗,甚至还可以请外村的“表兄”助阵。“肚才”好的“表姐”才思敏捷,从容对答,甚至连唱三天三夜不“翻犁”(重复),受到异常的敬重和欢迎,各家各户争相邀请,酒肉款待。

二、迎娶

(一)难为亲家伯

举行婚礼的前两天,男家要在新郎的长辈中选一位“肚才”好的做“亲家伯”,代表男方到女家去迎亲。“难为迎亲伯”是畲家婚俗中最具喜剧性的精彩节目。女家在办“出门酒”之前就设了三个“关”来难为迎亲伯。

第一关是落座。亲家伯到来,女家开门鸣炮迎进家中。这时亲家嫂就在厅堂的左边为亲家伯设座,亲家伯应将座凳移到右边,表示谦让。坐定之后,女家将亲家伯送来的礼肉过秤。亲家伯在一旁语带双关地笑问:“有秤(亲)没秤(亲)?”过秤阿嫂笑答:“有秤(亲)有秤(亲)。”亲家伯顺利过关,众人皆大欢喜。

第二关是饮茶。亲家嫂用茶盘端出“宝塔茶”①唱道——

迎亲花轿进娘(指女子)家,大细男女笑哈哈;

树尾橄榄果未黄,先敬一盘宝塔茶。

亲家嫂唱毕,亲家伯赶紧接唱——

端凳郎(指男子)坐就算是,又要泡茶太客气;

清水泡茶甜如蜜,宝塔浓茶长情意。

然后亲家伯咬住“宝塔”上层的一碗茶,同时用双手小心翼翼地托起中层的三碗茶,连同剩在茶盘中的一碗,分别递给四个轿夫;

①“宝塔茶”是畲家独特的茶俗。客至,主人敬客时将茶碗叠架在茶盘上,上下层各一碗,中层三碗,共三层五碗,形似宝塔,故名。

自己则徐徐抬头,饮干用牙咬住的第一碗热茶。亲家伯假如取不下宝塔茶或者出了差错,就要受到众乡亲的嘲笑和戏弄。

第三关是盘歌。阿嫂和亲家伯盘诗对歌,连盘两个晚上;所盘多是冷僻的歌诗,而且不能有不吉利和淫秽的内容。经过这一番考验,“肚才”好的亲家伯女家不敢小觑,也暂时不再为难他,以宾客的礼数相待。

在“出门酒”席上,女家还会找来一位“肚才”、酒量具佳的长者为“保定公”,继续为难亲家伯。这又是一次机智、礼俗和酒量的联合考验。难怪等闲之辈是不敢贸然去当这个“亲家伯”的。

(二)哭嫁

畲家女子忌十八岁出嫁,据说那样就要落“十八难”,故此旧时畲家女子多在十七岁或者十九岁成婚。

畲家女出嫁时不论对亲事是否满意,都要“哭嫁”。所谓哭嫁实际上是用哭腔来唱歌,以此来表达对父母和娘家的留恋,为娘家讨个吉利。“哭”得愈厉害,人们对新嫁娘的评价就愈高,因为大家都认为这样娘家日后的“运气”将会很好。

哭嫁是畲妹子的必修课,从小就开始学练,到出嫁离开娘家时,和盘托出。哭嫁是有程式的,所唱歌诗也有先后。大体上有:《骂媒歌》(新娘与媒人对唱),《哭轿歌》(新娘的姐妹与轿夫对唱),《恋姐歌》(新娘与其姐妹对唱),《别爹娘》(新娘与爹娘对唱),《别兄嫂》(新娘与兄嫂对唱),《别六亲》(新娘与六亲对唱),《别母舅》(新娘与母舅对唱)。最为感人的是《别爹娘》和《别母舅》。

哭唱完《别母舅》,新娘还依依不舍地依偎在母舅怀中,一直到午后才开始梳妆。这时要将“布妮仔”的少女发式改变成成年妇女的“凤髻”。新娘强烈地表示“不愿意”,阿嫂们将她抱住才梳成“凤髻”,然后请母舅为她戴上“凤冠”(前面饰有许多银质流苏,畲民称之为“头髻”),舅母则往新娘兜里塞“凤凰蛋”。

上轿前新娘踏着米筛走出闺房(米筛是筛选谷物的农具,新娘踏在筛子上,隐喻“米筛面上的人最大”),到厅堂上向祖先牌位点头礼别,然后和兄弟行分爨礼,边哭边唱——

我爹做事能上层,做事一层又一层;

若能做事米筛中,不会做事米筛沿。

分爨时,新娘将盛在托盘里的两碗骨肉煮面(用带有骨头的猪肉或鸡肉合煮的线面)分过来分过去,反复三次,寓意兄弟姐妹骨肉情深,难舍难分,日后长来长往。新娘同时唱《分爨歌》,歌声十分缠绵,非常感人——

兄弟哟!

兄弟分爨分厅堂,姐妹分爨分嫁妆;

嫁妆分来藏衫衣,兄弟一半我一半。

兄弟分爨分田园,十年八年都你做;

兄弟分爨自己寮,姐妹分爨别人家哟,

兄弟哟!

分好骨肉面,可以上花轿了。这时新娘抓取托盘里的米谷,一把一把地撒出去,边撒边唱,为娘家祝福——一把米谷撒厅堂,爹家藏粮几万仓;

春头播下一粒谷,冬来多收一担粮。

二把米谷撒厅上,爹家藏粮几万千;

爹娘长命多富贵,福如东海寿南山。

三把米谷撒出去,爹家买牛又卖猪;

鸡鸭成群六畜旺,年年食穿都有余。

上轿后,花轿在厅堂上两进两出,寓意留住娘家的“风水”,然后抬出大门。新娘坐在花轿里,怀着对娘家的深深眷恋,怀着对未来的美好憧憬,走向新的人生。

上述婚嫁习俗是畲族定居后逐渐形成的。早期畲族的婚俗比较简朴,后来受汉族的影响,也变得繁缛起来。

古时畲族新嫁娘都是“走嫁”,穿上自编的草鞋,凌晨动身,天亮前到达夫家与新郎成婚。走嫁前新郎来女家迎接,与新娘结伴而行。新嫁娘的嫁妆都非常简单,主要是棕衣、斗笠、锄头等农具而已。

三、婚礼

闽东各地畲族结婚仪礼的具体细节略有差异,但是基本程式相同。从新娘进门落轿开始,下面依次是拜堂、入洞房、婚宴、新妇敬茶、闹洞房、吃佳期酒、漏夜对歌、新妇下厨、婚礼结束。婚后第二天(有的地方是第三天),新郎要领着新娘到岳父岳母家去做客,对新郎来说叫做“做女婿”,对新娘来说叫“回门”。“做女婿”和“回门”后第二天,新娘即和新郎一道上山下田劳动。

下面以某畲族村的传统婚礼为例。

(一)拜堂仪式

新娘花轿进新郎家,隐喻“凤凰到此”,所以十分隆重。这时鞭炮大发,鼓乐齐鸣。除新郎父母外,家里人都出来迎接新娘,乡亲们也都来看“山标”(畲语称新娘),男男女女大大小小,把偌大的一个庭院挤得水泄不通。

花轿落地之后,媒人高声祝福:“发百子千孙,发五代同堂,好吔!”接着送嫁阿嫂对着花轿用畲语说唱吉祥话语,然后用一杆戥子(děngzi,称贵重物品的小秤)挑下新娘的红盖头,盖在中堂的斗灯上面。待小姑将新嫂扶出轿门,准备拜堂仪式,畲歌唱起:“一条红线两头牵,新郎新娘心相连。吉日良辰拜天地,结发夫妻同百年。”

这时新郎却躲在楼上,非要“子弟倌”提着马灯上楼三请不可。新郎也是一身非凡的装扮:礼帽,长衫,披红挂彩,“头戴金花身着红”,神气极了。

拜堂仪式开始,婚礼达到高潮。新郎新娘按“男左女右”站立,新娘由小姑陪着。先拜天地,后拜祖先,新郎双手五指并拢,相向,高高举起,然后三跪九叩头,斯文、典雅,极富古典的韵味。新郎忙得不亦乐乎,新娘却端立一旁,只是点点头而已。

拜过堂,“子弟倌”手持喜烛在前头引路,新娘捧着斗灯,由送嫁嫂扶着,步入洞房。

厅堂上盛大的婚宴开始。这一场酒宴叫做“新妇酒”,也叫“大酒”,堂上亲朋好友欢聚一堂,吃喝猜拳;堂下琴箫鼓乐,好不热闹。宴席上母舅居首桌首位;媒人坐首桌次位。酒过三巡,新娘开始敬茶。首先敬公婆,二老喝了糖茶,分别把仓间钥匙和厨房火柴放在茶杯里,交给新娘,表示家政的移交,更表示薪火接替,代代相传。然后敬宾客,亲朋好友喜气洋洋地分享着新婚的甜蜜,也高高兴兴地掏出红包,表示对新婚夫妇的祝福。

(二)吃佳期酒

婚宴结束,已近午夜,这时厅堂上又一场叫做“佳期酒”的宴席开始。

佳期酒只办一桌,桌面布置就很别致:十双筷子将十个杯盏围成一圈,中间一个大烛台,红烛正旺。准备停当,开大门,放鞭炮,新郎出门外迎请“八仙”和他们的“头儿”进家入席。这九位个个都是村里父母双全的“好命人”,“八仙”身着长衫,头戴红缨帽,乍一看,宛若满清的兵勇;“佳期头”则是平常装扮,今宵他将是各项活动的主持人,最为重要。

新郎和他们见过礼后,请“八仙”步入厅堂,分左右端坐两边。这时主人(也就是新郎的父亲)开始敬茶。只见他双手捧着一个茶盘,茶盘上摆着十盏糖茶,从左边的中堂门跳着敬茶舞上堂。向天地祖宗行过礼之后,开始敬茶,先敬新郎,再敬“八仙”,从右首第一人依次敬到左边第八个。这敬茶舞是畲族最高级别的待客礼节,也是畲族保留至今最为完整的民族舞蹈之一。敬茶者以半蹲半跪的舞步,两脚交替着穿梭前进,很有特色,也很累人;一轮下来,已是气喘吁吁。敬茶毕,主人又以原先的舞姿,依次将茶盏收回盘上,回到后厅。

下面开始“请位”。“佳期头”按照“八仙”的长幼身份,依次请他们入席。一个一个地请,每请一个都要和“佳期头”一起对着中堂长揖作礼,然后坐到指定的位子上。新郎坐首位。

佳期酒有许多讲究,慢慢地上菜,慢慢地饮酒,礼节繁缛,名堂很多。而且每一巡酒都有一个名号,都要行一次酒令,用畲语唱一段酒令歌。如“状元满月酒”“状元拜师酒”“状元读书酒”“状元京试酒”“跑马酒”“游街酒”“上任酒”等等,一切都是围绕着早生贵子和荣华富贵的主题进行。

传统的佳期酒中间还要穿插“八仙闹洞房”节目。洞房要闹三次:

先看新妇,再讨凤凰蛋,三喷新妇床。吃吃喝喝,闹闹玩玩,直到东方

既白。

最后是“送房”。这时酒宴已近尾声,“八仙”该送新郎回洞房歇息了。大家簇拥着新郎,唱送房酒令。同时,“八仙”捧着一对鸡腿和“凤凰蛋”,将新郎送入洞房。厅堂外鞭炮声起,佳期酒结束,婚礼仪式圆满完成。

第二节 畲家丧俗

一、奔丧

失去生养自己的亲人,是人生的一大伤痛。畲族将悲痛化作阵阵哀歌,长歌当哭,哭出了文化,哭唱出人世间的至爱亲情。

外嫁他乡的女儿一旦获悉父或母过世的噩耗,当即开箱取出“麻衫”(麻布制的孝服,出嫁时娘家已经备好,压在箱底),穿好,一路哭着哀歌,径直奔回娘家。下面就是奔丧的哀歌—

别人哭歌一片山,我今未与歌相见;

人小未听人哭歌,不知哪条哭在前。

我父生病久长长,路头来远隔山乡;

日日都念过来看,寮里事头又怪忙。

忖(细想)要看父又未来,今晡来看难开嘴;

今晡来看没话讲,那见柴头(灵柩前)一炉灰。

先前看父好容光,今下看来没商量;

来时是行会亲路,转时路远脚行软。

我父生我一尺包,出世落地赤条条;

几多艰苦带我大,汗巾背烂几多条。

[下面逐年哭诉死者对自己的恩情直到现今,略]

小时固是父母养,父母养我有长久;

阿父艰苦带我大,大来就嫁别人郎。

日头晒来晒平栋,想来养女实在空;

大来又供别人母,自己父母阿嫂供。

〔下面哭诉死者人生的艰辛和歌者的哀思,略〕

我父最好莫辞世,留在寮里作锁匙;

人客到寮有茶食,人客回去感谢你。

别人有父有思量,我今没父没思量;

忖来有话没处讲,眼泪涟涟淹成潭。

我今没父无主张,再那有钱也无用;

有钱可买百般物,难买堂上双爹娘。

(以上“父”也可视情改为“母”)

女儿的哭诉哀婉欲绝,催人泪下,引起了人们的强烈共鸣,其他女眷女客也随着伴唱帮腔。

接下来,还有“买水”(到河边或井边烧纸钱向水神“买水”为亡故亲人洗浴)、“洗浴”“更衣”(为死者换上结婚时穿过的盛装)“讨位”“哭灵”“落棺”(入殓)等程序,每个程序都要唱相应的歌。

其中“讨位”是畲家的特有丧俗。旧时每个畲民都有一个讳名行位(即族内的排行位),父亲过世,孝子孝孙向族长讨行位。母亲过世,孝子率孝孙在家门口跪迎母舅,为亡故母亲讨取行位。讨位时孝子向母舅敬酒,唱《讨位歌》。这一习俗同时也表明畲族妇女在族内的地位与男子相当,决非汉族妇女可比。

二、“做功德”

落棺的当夜要为死者超度,目的是祈望亡魂早日“转世降生”,称为“做功德”或“做会暝”。仪式由畲族巫师主持。旧时畲家丧俗的超度仪式比较复杂,尤其是“有身份”的人其仪式更是繁缛而且费时费力。随着社会的发展,现在简化了许多,和当地汉族一样,一般也是从黄昏做到次日凌晨,闹一个通宵。畲家孝女要根据超度仪式的程序,依次唱《吊魂歌》《开路歌》《劝食歌》《拜祭歌》等。

三、进葬

畲家丧葬习俗的下葬过程除了以歌代哭外,与汉族没有太多差别。扶棺送葬的亲眷和亲戚朋友按程序唱《起棺歌》《路祭歌》《劝酒歌》《跪祭歌》《回龙歌》等。

旧时畲家新丧,死者如果是八十岁高龄的老人,家中又有子孙的,棺材要停留在家一个月才能出葬;如果死者有了重孙,要在帽子的铜顶上再加一个顶,表示“有福气”。此外还有七天内不刷锅,四个月不理发,子孙戴孝三年,头年端午不包粽等习俗。

和汉族一样,畲家传统的丧葬习俗也夹杂许多有悖于科学精神的观念和做法。但是,只要我们用理性的利锄剔去其间的迷信成分,你会清楚地看到这些习俗所展示的是中华民族传统的孝亲美德和对生命的珍惜与敬畏。

第三节 畲家节俗

一、民族节俗

请祖节 又叫迎祖节,旧时畲族同姓同支的族人共设一个“祖亭”,由相关畲村轮流负责保管、祭祀。每隔两三年的正月初三至十五日的某一天,轮到本年保管“祖亭”的畲村就组织村民到上年保管祖亭的畲村去迎请祖亭,这就是“请祖”。这一天全村出动,组成浩浩荡荡的请祖队伍,一路上锣鼓大作,大钹、三音、吉铃齐鸣,龙角之声阵阵,神铳和爆竹的响声震耳欲聋,十分壮观。回村之后还要举行隆重的祭祖仪式。

蓝公节 每年农历正月初四,古田县富达畲族村都要举行祭祖活动,纪念富达畲村开基始祖蓝公应潮。这一天富达村民要抬着蓝公塑像游村,供祭,演戏娱祖,直到正月十五将蓝公像抬回祖祠。活动持续12天,也叫蓝公节。

会亲节 每年农历二月初二日是传统的会亲节,旧时各地畲民,不分男女,只要能够走得动的都要到祖居地“会亲”,如福安的后门坪村、福鼎的双华村、宁德的猴墩村等。会亲节这一天,从四面八方会聚到一起的畲族乡亲有数百成千人,他们在这里瞻祖会亲,还盘歌对唱,使这一天同时成为盛大的歌节。

乌饭节 农历三月初三日本是中国传统的“踏青节”,古书上记载:“上巳三月初三以作踏青。”畲族男女这一天出门“踏青”时要采集乌稔(一种野生灌木,俗称“黏米乌”)叶用来蒸煮乌米饭。乌米饭是畲族的特色食品,乌油发亮,气香味好,健胃开脾,清热解毒。关于乌米饭的来历畲族有一个传说。唐朝畲族英雄雷万兴率领畲民起义,被官军围困在大山里,饥寒交迫,幸亏山上有乌稔果充饥,使畲军得以生存,并最终大破官军。为了纪念这一段历史,后来形成三月三吃乌米饭的习俗,并在这一天用乌米饭祭祀祖先。

敬祖节 畲族传说五月初五是始祖忠勇王的生日,这一天畲家要包煮粽子祭祀祖公。粽子用长条的菅草叶包裹而成,称为“菅粽”。粽子呈长条,扎成五节,象征畲族传说中高辛帝赐给忠勇王的龙头杖,又象征忠勇王生于五月初五日。有一首畲歌是这样理解敬祖节的:五月初五是端阳,原底祖公这日生;

九族推尊唯祭祖,菅叶裹粽祖公尝。

祭祖节 农历七月十五日,畲族群众祭祀始祖以及历代一脉宗亲。除了以祠堂为单位进行的群体公祭,还有以家庭为主体的祭祀。与汉族的中元节(俗称“七月半”)相似。

二、神事节俗

奶娘节农历正月十五日,庆祝奶娘(汉族女神陈靖姑)生日,各村临水宫都举行祭祀活动。

凤凰节 旧时每隔三年的正月十五日,举行活动,祭祀凤凰神鸟。

林公节 农历三月十六日,庆祝林公大王(林祖勤)生日,建有忠平侯王宫的畲村都举行祭祀活动。

游山节 也叫“进香节”。相传六月初一是白云山缪仙的生日,这一天凌晨,福安及周边各县的畲汉群众连夜摸黑登山。进上第一炉香之后,他们观日游山,欣赏美景。畲族青年男女还在这里盘诗对歌,寻觅意中人。

七月七 农历七月初七日相传是马仙(闽浙两省边界的民俗女神)生日,畲族妇女在寿宁与福安交界的白岩山(社口岩坑),盘诗对歌;青年男女情歌互答,庆祝马仙生日。

元帅节 农历八月二十三日是田公元帅生日,这一天畲家要宰杀公鸡到元帅坛前祭祀田公元帅,祈求平安。田公元帅是唐代宫廷乐师雷海清,因反抗安禄山叛军被杀害,传说其阴魂后因帮助唐军平叛被封为神。

九月九 这一天是重阳节,畲族男女青年汇集在福安与霞浦交界的松罗山、樟家山进行登高盘歌活动,霞浦南乡畲民还在目连山和小红山举行歌会。这一天还是猎神节,福安东部松罗、溪尾一带畲汉乡民抬着田公元帅塑像游行,庆祝猎神元帅爷生日,祈求平安。

三、农事节俗

补天穿 正月二十日,畲族男女到野外采集春菊草,将春菊草和粳米一道制成春菊糍,叫做“补天穿”。寓意以此“补天”,解春雨绵绵之扰。

牛歇节 农历四月初八日,畲家为耕牛过节,歇工一日,酬谢耕牛,并严禁鞭打“以定牛魂”

分龙节 每年夏至过后的第一个辰日,据说是玉皇大帝分封龙公的日子。畲家为求得五谷丰登,在这一天请巫师做法,祈求龙公及时适量行雨,风调雨顺;同时忌操铁器,不挑粪尿,歇工一日。分龙日后来也成为畲族的歌节。

食新节 也叫尝新节,每年秋分前后择日进行。这一天水稻开镰,畲家用新获的第一碗白米饭祭祀祖公神、当境土主、福德正神(土地神)和灶神,感谢神明的恩赐,祈求来年五谷丰登。

做福 除了以上的许多节日,畲家还有许多“福日”,按照农事活动设置,供请“当境土主”“里域正神”和“福德正神”,俗称为“做福”。福日根据农事活动的程序设置,如正月初一至初四开正福,祈求一年四季人寿年丰;正月初五下种福,祈求下种顺利,颗粒饱满;二月初二春福,祈求春耕顺利,五谷丰登;立夏日夏福,庆祝麦收;端午日前后保苗福,祈求秋庄稼免受灾害;白露日秋福,祈求秋粮顺利进仓;立冬日冬福,庆祝农作物收成;除夕完满福,答谢天地神明全年的庇佑,期盼明年好年景。这些“福日”和多数节日(除“请祖节”“会亲节”等外)当地汉族乡民也有进行,但是在方法和程度上与畲家不完全相同,其中盘歌对诗是畲家独特的民俗内容。

以上民俗事象除了畲家独有的民族节俗外,其他节俗在基本程式和表达意义上与当地汉族没有太大的差异;直至今日,不少动人的生活画面也还程度不同地残存于汉族民间,只是一般地说不如畲族表现得那么出色、保持得那么完整而已。

畲家的节日相当丰富。除以上三类外,还有一些不分畲汉的“全民性”的传统节日如春节、清明节、中秋节、重阳节等。这些节日的民俗活动和所寄托的意义畲汉两家差别不大。对畲家来说,主要是又多了一个盘对诗歌的机会,增加了节日的欢乐气氛。

畲族定居之后主要从事农业生产,几百年来,“大分散小聚居”的分布特点使畲族同周边汉族的交往日益频繁。在长期的交往中,畲族在生产生活和观念形态的许多方面均受到汉文化的巨大影响,同时也给汉族社区注入一股清新的泉流。畲汉之间不断地相互吸收、相互融合,畲家丰富多彩的民俗风情正是这样一个历史互动的产物。

畲族的民俗风情内涵相当丰富,本书所描述的祖先崇拜、崇凤敬女与盘歌对诗等文化事象也理应归属其中。这一章从婚俗、丧俗和节俗三个方面,选取精彩片段,有侧重地进行叙述。

畲族的民俗风情主要形成于明清时期,由于历史的局限难免瑕瑜互见。淘去混杂于其间的历史沉渣,我们可以看到人文的精神闪着耀眼的光芒。

第一节 畲家婚俗

一、定亲

(一)歌为媒

畲族传统的婚恋比汉族自由,男女社交完全公开,尽管婚嫁之权也是操在父母手中,但是大多不过是名义而已,决定婚姻命运的主要是当事人自己。青年男女在歌会、社交、劳动等公开场合相识之后,只要有意,就开始以歌传情,虽然畲家也托媒说亲,但是真正的“媒人”却是男女双方那一支支悠扬婉转的情歌。后来受到汉族的影响,包办婚姻才在很大程度上替代了先前的自由婚恋。

对象明确之后就可以“搭定”了。畲家定婚也讲聘金聘礼,好像与汉族没有太大的不一样。但是,畲族是非常尊崇女性的,因此传统婚俗男家还要给女方的母舅送猪蹄,给每位姑姑送公鸡,给未来的丈母娘送裤料。

更重要的是男女双方要互赠定情信物,唱定情山歌。男方信物是鸳鸯银镯、银戒指、衣料等,女方则回赠银戒一只。定情山歌非常动听,如——

蝴蝶采花定花蔸,织条带子郎缚腰;

要是太短娘加长,长了连娘作帮绕。

(二)做表姐

“做表姐”是待嫁妹子最重要的社交活动,也是她少女时代学习唱歌本领的“毕业考试”。在出嫁的前几个月,母舅家、姑姑姨姨家都要邀未来的新娘去做客,也就是“做表姐”;对“表姐”来说,实际上是去参加“表兄弟”们组织的歌会。当盛装的“表姐”到了“表弟”的村子,歌就唱个没完。“表兄弟”们全部出动,与“表姐”盘对歌诗,甚至还可以请外村的“表兄”助阵。“肚才”好的“表姐”才思敏捷,从容对答,甚至连唱三天三夜不“翻犁”(重复),受到异常的敬重和欢迎,各家各户争相邀请,酒肉款待。

二、迎娶

(一)难为亲家伯

举行婚礼的前两天,男家要在新郎的长辈中选一位“肚才”好的做“亲家伯”,代表男方到女家去迎亲。“难为迎亲伯”是畲家婚俗中最具喜剧性的精彩节目。女家在办“出门酒”之前就设了三个“关”来难为迎亲伯。

第一关是落座。亲家伯到来,女家开门鸣炮迎进家中。这时亲家嫂就在厅堂的左边为亲家伯设座,亲家伯应将座凳移到右边,表示谦让。坐定之后,女家将亲家伯送来的礼肉过秤。亲家伯在一旁语带双关地笑问:“有秤(亲)没秤(亲)?”过秤阿嫂笑答:“有秤(亲)有秤(亲)。”亲家伯顺利过关,众人皆大欢喜。

第二关是饮茶。亲家嫂用茶盘端出“宝塔茶”①唱道——

迎亲花轿进娘(指女子)家,大细男女笑哈哈;

树尾橄榄果未黄,先敬一盘宝塔茶。

亲家嫂唱毕,亲家伯赶紧接唱——

端凳郎(指男子)坐就算是,又要泡茶太客气;

清水泡茶甜如蜜,宝塔浓茶长情意。

然后亲家伯咬住“宝塔”上层的一碗茶,同时用双手小心翼翼地托起中层的三碗茶,连同剩在茶盘中的一碗,分别递给四个轿夫;

①“宝塔茶”是畲家独特的茶俗。客至,主人敬客时将茶碗叠架在茶盘上,上下层各一碗,中层三碗,共三层五碗,形似宝塔,故名。

自己则徐徐抬头,饮干用牙咬住的第一碗热茶。亲家伯假如取不下宝塔茶或者出了差错,就要受到众乡亲的嘲笑和戏弄。

第三关是盘歌。阿嫂和亲家伯盘诗对歌,连盘两个晚上;所盘多是冷僻的歌诗,而且不能有不吉利和淫秽的内容。经过这一番考验,“肚才”好的亲家伯女家不敢小觑,也暂时不再为难他,以宾客的礼数相待。

在“出门酒”席上,女家还会找来一位“肚才”、酒量具佳的长者为“保定公”,继续为难亲家伯。这又是一次机智、礼俗和酒量的联合考验。难怪等闲之辈是不敢贸然去当这个“亲家伯”的。

(二)哭嫁

畲家女子忌十八岁出嫁,据说那样就要落“十八难”,故此旧时畲家女子多在十七岁或者十九岁成婚。

畲家女出嫁时不论对亲事是否满意,都要“哭嫁”。所谓哭嫁实际上是用哭腔来唱歌,以此来表达对父母和娘家的留恋,为娘家讨个吉利。“哭”得愈厉害,人们对新嫁娘的评价就愈高,因为大家都认为这样娘家日后的“运气”将会很好。

哭嫁是畲妹子的必修课,从小就开始学练,到出嫁离开娘家时,和盘托出。哭嫁是有程式的,所唱歌诗也有先后。大体上有:《骂媒歌》(新娘与媒人对唱),《哭轿歌》(新娘的姐妹与轿夫对唱),《恋姐歌》(新娘与其姐妹对唱),《别爹娘》(新娘与爹娘对唱),《别兄嫂》(新娘与兄嫂对唱),《别六亲》(新娘与六亲对唱),《别母舅》(新娘与母舅对唱)。最为感人的是《别爹娘》和《别母舅》。

哭唱完《别母舅》,新娘还依依不舍地依偎在母舅怀中,一直到午后才开始梳妆。这时要将“布妮仔”的少女发式改变成成年妇女的“凤髻”。新娘强烈地表示“不愿意”,阿嫂们将她抱住才梳成“凤髻”,然后请母舅为她戴上“凤冠”(前面饰有许多银质流苏,畲民称之为“头髻”),舅母则往新娘兜里塞“凤凰蛋”。

上轿前新娘踏着米筛走出闺房(米筛是筛选谷物的农具,新娘踏在筛子上,隐喻“米筛面上的人最大”),到厅堂上向祖先牌位点头礼别,然后和兄弟行分爨礼,边哭边唱——

我爹做事能上层,做事一层又一层;

若能做事米筛中,不会做事米筛沿。

分爨时,新娘将盛在托盘里的两碗骨肉煮面(用带有骨头的猪肉或鸡肉合煮的线面)分过来分过去,反复三次,寓意兄弟姐妹骨肉情深,难舍难分,日后长来长往。新娘同时唱《分爨歌》,歌声十分缠绵,非常感人——

兄弟哟!

兄弟分爨分厅堂,姐妹分爨分嫁妆;

嫁妆分来藏衫衣,兄弟一半我一半。

兄弟分爨分田园,十年八年都你做;

兄弟分爨自己寮,姐妹分爨别人家哟,

兄弟哟!

分好骨肉面,可以上花轿了。这时新娘抓取托盘里的米谷,一把一把地撒出去,边撒边唱,为娘家祝福——一把米谷撒厅堂,爹家藏粮几万仓;

春头播下一粒谷,冬来多收一担粮。

二把米谷撒厅上,爹家藏粮几万千;

爹娘长命多富贵,福如东海寿南山。

三把米谷撒出去,爹家买牛又卖猪;

鸡鸭成群六畜旺,年年食穿都有余。

上轿后,花轿在厅堂上两进两出,寓意留住娘家的“风水”,然后抬出大门。新娘坐在花轿里,怀着对娘家的深深眷恋,怀着对未来的美好憧憬,走向新的人生。

上述婚嫁习俗是畲族定居后逐渐形成的。早期畲族的婚俗比较简朴,后来受汉族的影响,也变得繁缛起来。

古时畲族新嫁娘都是“走嫁”,穿上自编的草鞋,凌晨动身,天亮前到达夫家与新郎成婚。走嫁前新郎来女家迎接,与新娘结伴而行。新嫁娘的嫁妆都非常简单,主要是棕衣、斗笠、锄头等农具而已。

三、婚礼

闽东各地畲族结婚仪礼的具体细节略有差异,但是基本程式相同。从新娘进门落轿开始,下面依次是拜堂、入洞房、婚宴、新妇敬茶、闹洞房、吃佳期酒、漏夜对歌、新妇下厨、婚礼结束。婚后第二天(有的地方是第三天),新郎要领着新娘到岳父岳母家去做客,对新郎来说叫做“做女婿”,对新娘来说叫“回门”。“做女婿”和“回门”后第二天,新娘即和新郎一道上山下田劳动。

下面以某畲族村的传统婚礼为例。

(一)拜堂仪式

新娘花轿进新郎家,隐喻“凤凰到此”,所以十分隆重。这时鞭炮大发,鼓乐齐鸣。除新郎父母外,家里人都出来迎接新娘,乡亲们也都来看“山标”(畲语称新娘),男男女女大大小小,把偌大的一个庭院挤得水泄不通。

花轿落地之后,媒人高声祝福:“发百子千孙,发五代同堂,好吔!”接着送嫁阿嫂对着花轿用畲语说唱吉祥话语,然后用一杆戥子(děngzi,称贵重物品的小秤)挑下新娘的红盖头,盖在中堂的斗灯上面。待小姑将新嫂扶出轿门,准备拜堂仪式,畲歌唱起:“一条红线两头牵,新郎新娘心相连。吉日良辰拜天地,结发夫妻同百年。”

这时新郎却躲在楼上,非要“子弟倌”提着马灯上楼三请不可。新郎也是一身非凡的装扮:礼帽,长衫,披红挂彩,“头戴金花身着红”,神气极了。

拜堂仪式开始,婚礼达到高潮。新郎新娘按“男左女右”站立,新娘由小姑陪着。先拜天地,后拜祖先,新郎双手五指并拢,相向,高高举起,然后三跪九叩头,斯文、典雅,极富古典的韵味。新郎忙得不亦乐乎,新娘却端立一旁,只是点点头而已。

拜过堂,“子弟倌”手持喜烛在前头引路,新娘捧着斗灯,由送嫁嫂扶着,步入洞房。

厅堂上盛大的婚宴开始。这一场酒宴叫做“新妇酒”,也叫“大酒”,堂上亲朋好友欢聚一堂,吃喝猜拳;堂下琴箫鼓乐,好不热闹。宴席上母舅居首桌首位;媒人坐首桌次位。酒过三巡,新娘开始敬茶。首先敬公婆,二老喝了糖茶,分别把仓间钥匙和厨房火柴放在茶杯里,交给新娘,表示家政的移交,更表示薪火接替,代代相传。然后敬宾客,亲朋好友喜气洋洋地分享着新婚的甜蜜,也高高兴兴地掏出红包,表示对新婚夫妇的祝福。

(二)吃佳期酒

婚宴结束,已近午夜,这时厅堂上又一场叫做“佳期酒”的宴席开始。

佳期酒只办一桌,桌面布置就很别致:十双筷子将十个杯盏围成一圈,中间一个大烛台,红烛正旺。准备停当,开大门,放鞭炮,新郎出门外迎请“八仙”和他们的“头儿”进家入席。这九位个个都是村里父母双全的“好命人”,“八仙”身着长衫,头戴红缨帽,乍一看,宛若满清的兵勇;“佳期头”则是平常装扮,今宵他将是各项活动的主持人,最为重要。

新郎和他们见过礼后,请“八仙”步入厅堂,分左右端坐两边。这时主人(也就是新郎的父亲)开始敬茶。只见他双手捧着一个茶盘,茶盘上摆着十盏糖茶,从左边的中堂门跳着敬茶舞上堂。向天地祖宗行过礼之后,开始敬茶,先敬新郎,再敬“八仙”,从右首第一人依次敬到左边第八个。这敬茶舞是畲族最高级别的待客礼节,也是畲族保留至今最为完整的民族舞蹈之一。敬茶者以半蹲半跪的舞步,两脚交替着穿梭前进,很有特色,也很累人;一轮下来,已是气喘吁吁。敬茶毕,主人又以原先的舞姿,依次将茶盏收回盘上,回到后厅。

下面开始“请位”。“佳期头”按照“八仙”的长幼身份,依次请他们入席。一个一个地请,每请一个都要和“佳期头”一起对着中堂长揖作礼,然后坐到指定的位子上。新郎坐首位。

佳期酒有许多讲究,慢慢地上菜,慢慢地饮酒,礼节繁缛,名堂很多。而且每一巡酒都有一个名号,都要行一次酒令,用畲语唱一段酒令歌。如“状元满月酒”“状元拜师酒”“状元读书酒”“状元京试酒”“跑马酒”“游街酒”“上任酒”等等,一切都是围绕着早生贵子和荣华富贵的主题进行。

传统的佳期酒中间还要穿插“八仙闹洞房”节目。洞房要闹三次:

先看新妇,再讨凤凰蛋,三喷新妇床。吃吃喝喝,闹闹玩玩,直到东方

既白。

最后是“送房”。这时酒宴已近尾声,“八仙”该送新郎回洞房歇息了。大家簇拥着新郎,唱送房酒令。同时,“八仙”捧着一对鸡腿和“凤凰蛋”,将新郎送入洞房。厅堂外鞭炮声起,佳期酒结束,婚礼仪式圆满完成。

第二节 畲家丧俗

一、奔丧

失去生养自己的亲人,是人生的一大伤痛。畲族将悲痛化作阵阵哀歌,长歌当哭,哭出了文化,哭唱出人世间的至爱亲情。

外嫁他乡的女儿一旦获悉父或母过世的噩耗,当即开箱取出“麻衫”(麻布制的孝服,出嫁时娘家已经备好,压在箱底),穿好,一路哭着哀歌,径直奔回娘家。下面就是奔丧的哀歌—

别人哭歌一片山,我今未与歌相见;

人小未听人哭歌,不知哪条哭在前。

我父生病久长长,路头来远隔山乡;

日日都念过来看,寮里事头又怪忙。

忖(细想)要看父又未来,今晡来看难开嘴;

今晡来看没话讲,那见柴头(灵柩前)一炉灰。

先前看父好容光,今下看来没商量;

来时是行会亲路,转时路远脚行软。

我父生我一尺包,出世落地赤条条;

几多艰苦带我大,汗巾背烂几多条。

[下面逐年哭诉死者对自己的恩情直到现今,略]

小时固是父母养,父母养我有长久;

阿父艰苦带我大,大来就嫁别人郎。

日头晒来晒平栋,想来养女实在空;

大来又供别人母,自己父母阿嫂供。

〔下面哭诉死者人生的艰辛和歌者的哀思,略〕

我父最好莫辞世,留在寮里作锁匙;

人客到寮有茶食,人客回去感谢你。

别人有父有思量,我今没父没思量;

忖来有话没处讲,眼泪涟涟淹成潭。

我今没父无主张,再那有钱也无用;

有钱可买百般物,难买堂上双爹娘。

(以上“父”也可视情改为“母”)

女儿的哭诉哀婉欲绝,催人泪下,引起了人们的强烈共鸣,其他女眷女客也随着伴唱帮腔。

接下来,还有“买水”(到河边或井边烧纸钱向水神“买水”为亡故亲人洗浴)、“洗浴”“更衣”(为死者换上结婚时穿过的盛装)“讨位”“哭灵”“落棺”(入殓)等程序,每个程序都要唱相应的歌。

其中“讨位”是畲家的特有丧俗。旧时每个畲民都有一个讳名行位(即族内的排行位),父亲过世,孝子孝孙向族长讨行位。母亲过世,孝子率孝孙在家门口跪迎母舅,为亡故母亲讨取行位。讨位时孝子向母舅敬酒,唱《讨位歌》。这一习俗同时也表明畲族妇女在族内的地位与男子相当,决非汉族妇女可比。

二、“做功德”

落棺的当夜要为死者超度,目的是祈望亡魂早日“转世降生”,称为“做功德”或“做会暝”。仪式由畲族巫师主持。旧时畲家丧俗的超度仪式比较复杂,尤其是“有身份”的人其仪式更是繁缛而且费时费力。随着社会的发展,现在简化了许多,和当地汉族一样,一般也是从黄昏做到次日凌晨,闹一个通宵。畲家孝女要根据超度仪式的程序,依次唱《吊魂歌》《开路歌》《劝食歌》《拜祭歌》等。

三、进葬

畲家丧葬习俗的下葬过程除了以歌代哭外,与汉族没有太多差别。扶棺送葬的亲眷和亲戚朋友按程序唱《起棺歌》《路祭歌》《劝酒歌》《跪祭歌》《回龙歌》等。

旧时畲家新丧,死者如果是八十岁高龄的老人,家中又有子孙的,棺材要停留在家一个月才能出葬;如果死者有了重孙,要在帽子的铜顶上再加一个顶,表示“有福气”。此外还有七天内不刷锅,四个月不理发,子孙戴孝三年,头年端午不包粽等习俗。

和汉族一样,畲家传统的丧葬习俗也夹杂许多有悖于科学精神的观念和做法。但是,只要我们用理性的利锄剔去其间的迷信成分,你会清楚地看到这些习俗所展示的是中华民族传统的孝亲美德和对生命的珍惜与敬畏。

第三节 畲家节俗

一、民族节俗

请祖节 又叫迎祖节,旧时畲族同姓同支的族人共设一个“祖亭”,由相关畲村轮流负责保管、祭祀。每隔两三年的正月初三至十五日的某一天,轮到本年保管“祖亭”的畲村就组织村民到上年保管祖亭的畲村去迎请祖亭,这就是“请祖”。这一天全村出动,组成浩浩荡荡的请祖队伍,一路上锣鼓大作,大钹、三音、吉铃齐鸣,龙角之声阵阵,神铳和爆竹的响声震耳欲聋,十分壮观。回村之后还要举行隆重的祭祖仪式。

蓝公节 每年农历正月初四,古田县富达畲族村都要举行祭祖活动,纪念富达畲村开基始祖蓝公应潮。这一天富达村民要抬着蓝公塑像游村,供祭,演戏娱祖,直到正月十五将蓝公像抬回祖祠。活动持续12天,也叫蓝公节。

会亲节 每年农历二月初二日是传统的会亲节,旧时各地畲民,不分男女,只要能够走得动的都要到祖居地“会亲”,如福安的后门坪村、福鼎的双华村、宁德的猴墩村等。会亲节这一天,从四面八方会聚到一起的畲族乡亲有数百成千人,他们在这里瞻祖会亲,还盘歌对唱,使这一天同时成为盛大的歌节。

乌饭节 农历三月初三日本是中国传统的“踏青节”,古书上记载:“上巳三月初三以作踏青。”畲族男女这一天出门“踏青”时要采集乌稔(一种野生灌木,俗称“黏米乌”)叶用来蒸煮乌米饭。乌米饭是畲族的特色食品,乌油发亮,气香味好,健胃开脾,清热解毒。关于乌米饭的来历畲族有一个传说。唐朝畲族英雄雷万兴率领畲民起义,被官军围困在大山里,饥寒交迫,幸亏山上有乌稔果充饥,使畲军得以生存,并最终大破官军。为了纪念这一段历史,后来形成三月三吃乌米饭的习俗,并在这一天用乌米饭祭祀祖先。

敬祖节 畲族传说五月初五是始祖忠勇王的生日,这一天畲家要包煮粽子祭祀祖公。粽子用长条的菅草叶包裹而成,称为“菅粽”。粽子呈长条,扎成五节,象征畲族传说中高辛帝赐给忠勇王的龙头杖,又象征忠勇王生于五月初五日。有一首畲歌是这样理解敬祖节的:五月初五是端阳,原底祖公这日生;

九族推尊唯祭祖,菅叶裹粽祖公尝。

祭祖节 农历七月十五日,畲族群众祭祀始祖以及历代一脉宗亲。除了以祠堂为单位进行的群体公祭,还有以家庭为主体的祭祀。与汉族的中元节(俗称“七月半”)相似。

二、神事节俗

奶娘节农历正月十五日,庆祝奶娘(汉族女神陈靖姑)生日,各村临水宫都举行祭祀活动。

凤凰节 旧时每隔三年的正月十五日,举行活动,祭祀凤凰神鸟。

林公节 农历三月十六日,庆祝林公大王(林祖勤)生日,建有忠平侯王宫的畲村都举行祭祀活动。

游山节 也叫“进香节”。相传六月初一是白云山缪仙的生日,这一天凌晨,福安及周边各县的畲汉群众连夜摸黑登山。进上第一炉香之后,他们观日游山,欣赏美景。畲族青年男女还在这里盘诗对歌,寻觅意中人。

七月七 农历七月初七日相传是马仙(闽浙两省边界的民俗女神)生日,畲族妇女在寿宁与福安交界的白岩山(社口岩坑),盘诗对歌;青年男女情歌互答,庆祝马仙生日。

元帅节 农历八月二十三日是田公元帅生日,这一天畲家要宰杀公鸡到元帅坛前祭祀田公元帅,祈求平安。田公元帅是唐代宫廷乐师雷海清,因反抗安禄山叛军被杀害,传说其阴魂后因帮助唐军平叛被封为神。

九月九 这一天是重阳节,畲族男女青年汇集在福安与霞浦交界的松罗山、樟家山进行登高盘歌活动,霞浦南乡畲民还在目连山和小红山举行歌会。这一天还是猎神节,福安东部松罗、溪尾一带畲汉乡民抬着田公元帅塑像游行,庆祝猎神元帅爷生日,祈求平安。

三、农事节俗

补天穿 正月二十日,畲族男女到野外采集春菊草,将春菊草和粳米一道制成春菊糍,叫做“补天穿”。寓意以此“补天”,解春雨绵绵之扰。

牛歇节 农历四月初八日,畲家为耕牛过节,歇工一日,酬谢耕牛,并严禁鞭打“以定牛魂”

分龙节 每年夏至过后的第一个辰日,据说是玉皇大帝分封龙公的日子。畲家为求得五谷丰登,在这一天请巫师做法,祈求龙公及时适量行雨,风调雨顺;同时忌操铁器,不挑粪尿,歇工一日。分龙日后来也成为畲族的歌节。

食新节 也叫尝新节,每年秋分前后择日进行。这一天水稻开镰,畲家用新获的第一碗白米饭祭祀祖公神、当境土主、福德正神(土地神)和灶神,感谢神明的恩赐,祈求来年五谷丰登。

做福 除了以上的许多节日,畲家还有许多“福日”,按照农事活动设置,供请“当境土主”“里域正神”和“福德正神”,俗称为“做福”。福日根据农事活动的程序设置,如正月初一至初四开正福,祈求一年四季人寿年丰;正月初五下种福,祈求下种顺利,颗粒饱满;二月初二春福,祈求春耕顺利,五谷丰登;立夏日夏福,庆祝麦收;端午日前后保苗福,祈求秋庄稼免受灾害;白露日秋福,祈求秋粮顺利进仓;立冬日冬福,庆祝农作物收成;除夕完满福,答谢天地神明全年的庇佑,期盼明年好年景。这些“福日”和多数节日(除“请祖节”“会亲节”等外)当地汉族乡民也有进行,但是在方法和程度上与畲家不完全相同,其中盘歌对诗是畲家独特的民俗内容。

以上民俗事象除了畲家独有的民族节俗外,其他节俗在基本程式和表达意义上与当地汉族没有太大的差异;直至今日,不少动人的生活画面也还程度不同地残存于汉族民间,只是一般地说不如畲族表现得那么出色、保持得那么完整而已。

畲家的节日相当丰富。除以上三类外,还有一些不分畲汉的“全民性”的传统节日如春节、清明节、中秋节、重阳节等。这些节日的民俗活动和所寄托的意义畲汉两家差别不大。对畲家来说,主要是又多了一个盘对诗歌的机会,增加了节日的欢乐气氛。

畲族定居之后主要从事农业生产,几百年来,“大分散小聚居”的分布特点使畲族同周边汉族的交往日益频繁。在长期的交往中,畲族在生产生活和观念形态的许多方面均受到汉文化的巨大影响,同时也给汉族社区注入一股清新的泉流。畲汉之间不断地相互吸收、相互融合,畲家丰富多彩的民俗风情正是这样一个历史互动的产物。

知识出处

相关地名

福建省

相关地名