龟兹琵琶

| 知识出处: | 《龟兹文化》 |

| 唯一号: | 320934020210000389 |

| 专题名称: | 龟兹琵琶 |

| 其他名称: | 又名:“曲颈琵琶” |

| 文件路径: | 3209/01/object/PDF/320910020210000020/001 |

| 起始页: | 0240.pdf |

| 专题类型: | 艺术 |

专题描述

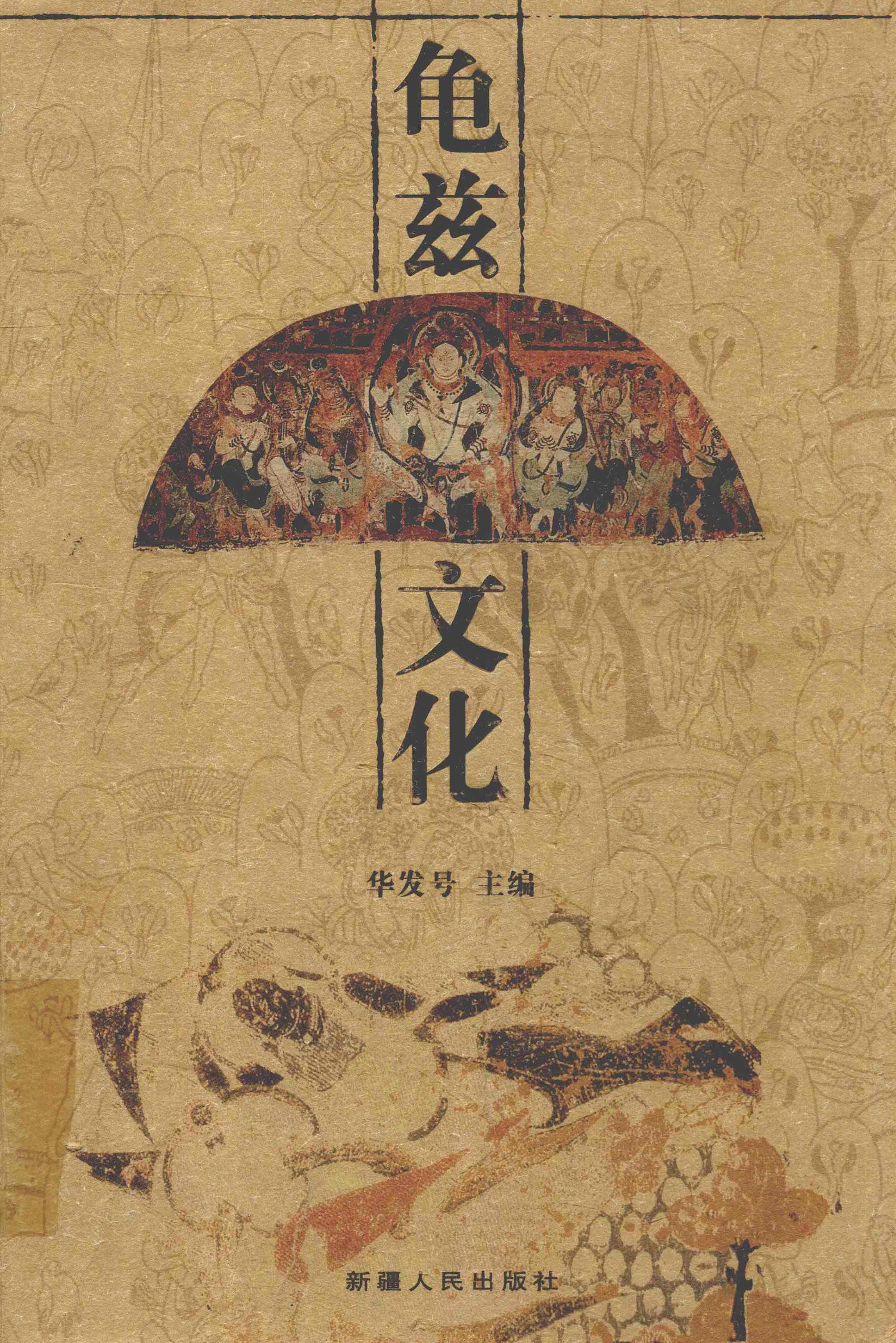

琵琶,又名“曲颈琵琶”(插图二、三)。古代写作“批把”或“枇杷”其名源自两种弹奏手法。东汉刘熙《释名》:“批把本出胡中,马上所鼓也。推手前曰,批,引手后曰把。像其鼓时,因以为名也。”《隋书·音乐志》:“今曲颈琵琶、竖头箜篌之徒,并出自西域,非华夏之旧器。”远在公元前8世纪,西亚波斯已使用四弦梨形曲颈琵琶,它于公元前后经印度随佛教传播进入龟兹,流传数百年,并成为当时的主奏乐器。4世纪时传入我国中原一带,6世纪上半叶传到江南各地。隋唐时期用于九部、十部乐,对盛唐歌舞艺术发展起了重要作用。今日本奈良正仓院收藏我国唐代制作的“螺钿枫”琵琶,全长97.26厘米,曲颈、四弦、四柱、短颈。

琵琶在龟兹石窟壁画中多有描绘,次数略少于五弦、阮咸。克孜尔石窟第23、30、60、69、193等窟,库木吐拉石窟13、24、26、46窟中都有壁画遗存。龟兹石窟壁画中的琵琶,大小不等,形制也不相同。有近似现代琵琶者(克孜尔石窟第193窟等),也有近似现代波斯—阿拉伯乐器乌特(库木吐拉46窟)或曼特林。共同特点是:木制,共呜箱呈长圆形半梨状目与琴杆浑为一体。曲颈,四个弦轸分于顶端左右两列,演奏姿势和技法均与五弦相同。其共鸣体没有西亚波斯的曲颈琵琶大,而是向修长方面发展。