新疆古代服饰文化概览(代序)

| 内容出处: | 《新疆古代服饰艺术》 图书 |

| 唯一号: | 320920020210003829 |

| 颗粒名称: | 新疆古代服饰文化概览(代序) |

| 页数: | 14 |

| 页码: | 1-14 |

内容

我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。宋元明清以来的回鹘及其他各民族服饰更是绚丽多彩,是中华民族文化宝库中的一颗明珠。历年来考古工作者通过田野发掘和民间征集的距今3000多年以来的大量服饰实物,为我们研究和了解西域先民服饰文化的起源、发展和形成提供了十分珍贵的资料,同时新疆各地发现的石窟壁画中的图像资料,对西域民族服饰的研究也有重要的参考价值。

一、先秦时期

关于古代西域服饰文化的起源,可追溯到距今3800年左右,当时生活在西域的土著居民的服饰,与当地的自然环境、气候条件有着密切关系。当时的人们生活在无边无际的沙漠、戈壁边缘的绿洲之中,冬季寒冷,夏季炎热,终年风沙肆虐。当地居民粗犷豪放的性格与他们原始、粗糙、古朴的服饰及审美情趣相适应。考古工作者在罗布泊北岸,孔雀河下游的铁板河古墓中发现的“楼兰美女”(图1),上身用粗毛布裹身,下身裹一块处理过的羊皮,脚上穿着用粗毛线缝制的“生兽”皮靴,头上戴着插有两根雁翎的毡帽,一头黑褐色的头发垂落于双肩。这位面目清秀的女子距今已有3800年之久,穿着的衣饰虽然十分原始,简陋,但可以称得上是我国境内迄今为止发现的最早的一套服饰实物资料。楼兰女尸的发式被称为“披发”,也叫被发,一直是中原地区以外的各民族的主要发式。如《礼记·王制》载:“东方曰夷,被发文身,有不食火者矣;西方曰戎,被发衣皮,有不食粒者矣。“〔1〕考古工作者还在孔雀河古墓沟墓地和罗布泊地区小河墓地中,发现了斗篷、腰衣等衣饰,以及用粗毛布及毛毡缝制的帽子,形制简朴的皮靴等。斗篷也叫披风,一般用粗毛布制成,出土时多裹于死者身上,用木或骨质别针别在胸前固结,表现出比较原始的衣着习俗。

到了距今3000年至2500年左右,西域先民的服饰有了很大的改进,且末扎滚鲁克、哈密五堡(图2)、善苏贝希都出土过保存较好形制较为清晰、色泽鲜艳的用毛布或毛毡、毛皮缝制的各种服饰。当时先民们在天热的季节头戴毛布帽,多穿交领长及膝下的薄毛布或假纱长袍和长裤,也穿开襟或套头的长袖或短袖短衫。长袍领口以及下端底边镶毛绦为饰,起到了明显的装饰效果。在寒冷的季节,人们内穿贴身的毛布衣,外穿鞣制较好的毛皮大衣,下着长皮裤及长统皮靴,腰系各色毛线编织的腰带,头戴毡帽。男女腰带中要挂磨石及皮袋,袋内装有青铜小刀和石锥。无论男女都梳辫子,女性梳四条辫子,还有戴假发的习俗。有裆的裤子是我国西北游牧民族发明的一种便于骑马游猎的服饰。在春秋战国时期。中原地区的人们把裤写成“绔”或“袴”,不过那时的裤子不分男女,都只有两只裤管,无腰无裆,穿套在胫上,所以也把它叫做“胫衣”。《说文·系部》所称:“绔胫衣也。”赵武灵王实行“胡服骑射”之后,汉族人民也开始穿长裤,不过最初多见于军旅,后来逐渐流传到民间,汉昭帝时才把有裆的裤称之为“裤”。

靴子也是游牧民族的重要发明,哈密五堡出土的一只皮靴(图3),帮、底用牛皮,靴底用三层牛皮缝制,靴统用羊皮缝制。那时人们开始用熟皮制靴,可见3000多年前人们的制革、缝靴技术有了很大提高,制靴已程序化,并且把摩擦原理用于靴底当中。赵武灵王在引进胡服的同时,也引进了靴子。为作战的需要,他用骑兵战术代替车战。和鞋履相比,靴子更适合于骑乘。《释名》中曰“古有舄履而无靴,靴字不见于经,至赵武灵王始服”。《中华古今注》曰:“靴者,盖西胡也,昔武灵王好胡服,常服之,其制短靿黄皮。”可见当时的靴子为短靿靴,后变为长靿靴。穿用靴的制度到唐代才有变迁,《陔馀从考·着靴》条曰:“朝会著靴盖起于唐中叶以后。”这时的靴子被改为短统,不仅用于百官常服,有时还兼用于朝服,连朝觐天子也不例外。

先秦时期,西域先民们的帽饰也十分丰富。从考古资料上看,不仅有毡帽、毛布帽,还有各色毛线编织的帽子。其中且末扎滚鲁克出土的黑褐色尖顶毡帽十分引人注目(图4),帽高33厘米,用两片毡由毛线缝制而成,从帽缘到帽冠呈斜坡形,帽冠顶部呈流线体,刻意制成鸟头状,适合于骑乘奔驰。据西罗多得的《历史》记载:“属于斯提奇亚的塞人,戴着一种高帽子,帽子又直又硬,顶头的地方是尖的。”尖顶帽在哈密五堡青铜时代的古墓、巩乃斯河畔战国时期的古墓、洛浦山普拉汉代古墓、吐鲁番阿斯塔那唐代墓葬中均有发现。中亚哈萨克斯坦境内的公元4至5世纪的墓葬中也发现了类似形状的帽饰,可见尖顶帽不仅流传地域广泛,而且流传时间也相当长。

先秦时期,西域人民不仅掌握了较高的毛纺织技术,染色工艺也达到了相当高的水平。染料多从矿物质及植物中提取,服装面料的色彩也呈现多样化,有红、黄、蓝、绿、褐、青等。且末扎滚鲁克出土的毛布服饰,虽然历经近3000年,色泽依旧鲜艳如新,令人惊叹不已。服饰面料的图案纹样十分丰富,有骆驼纹、虎纹、三角纹、花草树叶纹、竖条纹等多种(图5)。

先秦时期的西域服饰文化表现出浓厚的本土气息。这与当时的自然环境、社会经济条件有着密切的关系。畜牧业在西域社会经济条件中占有重要地位,发达的畜牧业为人们的衣着服饰提供了原料。皮革的鞣制技术、毛纺织技术、染色工艺、服装缝制工艺都在此基础上发展起来。扎滚鲁克出土的毛布长袍,和现代维吾尔族所穿的袷袢的形制十分相似,其交领、镶边等工艺,对后来的维吾尔族服饰都有很大的影响。

先秦时期,西域居民已经形成了较为淳朴的审美观念。他们十分重视服饰的色彩配合,讲究艳丽和谐;服装款式的多样化,服装的装饰及镶边工艺的出现都足以说明了这一点。除此之外,西域先民十分重视面部的化妆。且末扎滚鲁克出土的男女干尸,脸部用雄黄、雌黄、赤铁粉及铅黄等染料,精心绘出羊角纹、涡纹等纹饰,表现出原始的化妆习俗。考古工作者还在鄯善苏贝希古墓中发现了距今2500年左右的眉石和眉笔,并出土有黑、白、红等色的矿物染料,均为化妆用品。

先秦时期的西域人民还经常佩戴各种首饰及装饰品点缀自己的生活。考古工作者在新疆各地发现了青铜时代以来的用石、玉、骨、贝、木、铜、金等材料制作的各种首饰及装饰品。在罗布泊地区孔雀河墓葬中发现的距今3000多年的玉石珠饰、骨质项链等,不仅具有实用的价值,而且都是非常精美的艺术品。这里出土的一串骨质项链,造型古朴,由一颗颗骨质筒状饰件连接而成,其艺术价值不亚于玛瑙、翡翠、黄金等制作的首饰。考古工作者在特克斯一牧场发现的一件战国时期的金耳环,其上端为不闭合的圆环,直径1.3厘米,环下以两个小钩连成一坠,该坠由6个亮晶晶的圆形金箔组成,整个耳坠宛如一串金灿灿的葡萄,造型美观,工艺绝妙,充分体现了2300多年前西域民族高超的加工技术。乌鲁木齐南山矿区阿拉沟古墓发现的虎形金箔、腰带、圆形金牌,是战国时期塞族人最具特色的黄金装饰品,上面雕刻的老虎,形态传神,栩栩如生,表现出浓郁的草原游牧文化特色。

二、汉晋南北朝时期

公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,促进了东西方交通的发展,开辟了丝绸之路。西域与中原的经济文化交流更加频繁,中原地区的丝绸文化对西域服饰产生了很大的影响,具有汉文化风格的丝绸,越来越受到西域人民的喜爱。民丰尼雅古墓出土的“万事如意”铭文锦袍(图6),保存较好,质地厚实,花纹繁茂,具有东方内地生产经锦工艺技术特色,但其款式却具有典型的土著居民服饰之风格。锦袍的形制是直领、对襟、宽腰,其下摆的长度远远超过汉式曲裾袍〔2〕,衣袍的领襟和摆缘用“延年益寿大宜子孙”铭纹锦制作。尼雅出土的黄绢和白绢缝制的单帽、贴身衬衣、裙袜、手套,都是研究汉代西域丝绸服饰的珍贵资料。当时西域的棉纺织业有了一定的发展,考古人员在且末扎滚鲁克发现了西汉时期的棉布。尼雅出土的男女古尸穿着的白布裤子及女尸的手帕,都是用棉纤维织成的布缝制的,说明早在汉代新疆古代居民已用棉织品作为衣着面料。

棉布与毛布和丝织品相比,有手感柔软,透气性好,穿着舒适,耐穿等诸多优势。棉布古时称谓众多,在我国文献典籍中,有“白叠布”“叠缕”“叠花”或“花蕊布”等名称。据《梁书·高昌传》记载,吐鲁番绿洲最晚在南北朝时已经普遍种植棉花并用来织布。棉花种植和棉纺织业在直到九世纪以后的高昌回鹘王国的经济中占有重要地位。从回鹘文契约文书和汉文文书来看,高昌回鹘王国时期,已经有了发达的植棉与织布业。新疆其他地区也有棉花种植。后来,棉花的栽培技术传入内地,但大量种植的时间比较晚,宋元时仅限于陕甘和闽粤,明代才开始广泛种植。棉花传入内地后,长期以来深受我国人民的喜爱,不仅对改善我国各族人民的衣着结构起了很大的作用,而且也对祖国的植棉和纺织业作出了重大贡献

〔3〕。汉晋时期,西域的毛纺织业有了很大的发展。当地居民已经熟练地掌握了染色、提花、刺绣等工艺。当时不仅有了轻薄的罗和毛纱,而且还有组织复杂的罽、通经断纬的缂毛。毛布的颜色十分艳丽。在服装的纹饰上还吸收了希腊、罗马等西方图案艺术风格。洛浦县山普拉古墓出土的“人首马身”纹缂毛裤,图案被缝在裤腿上,在蓝色底上,由四瓣花组成的菱格内织出人首马身的马人,双手持一长管乐器,作出吹奏状,身披的兽皮向后飘扬。“马人”是希腊神话中的一个民族,考古发现的这一内容的缂毛裤,在我国还是首例〔4]。尉犁营盘古墓出土的红底对人对兽罽袍中的图案十分精美,学者们认为,袍中出现的手持剑、矛、盾等武器的裸体武士,为罗马爱神丘比特的形象。这件被誉为“营盘美男”所穿的袍(图7),长110厘米,下摆宽100厘米,里衬为淡黄色绢,形制为交领,右衽,下摆两侧开衩至胯。罽是一种花纹图案精细的高级毛布面料。公元前199年,汉高祖刘邦曾下令禁止商人穿着“锦、绣、绮、縠、罽”,将罽与名贵的锦绣同列。这件罽袍从形制上,为当地土著居民风格,织物的纹样,表现出典型的希腊、罗马艺术特色。织工精巧细致、色彩鲜艳如新,是一件极为难得的稀世珍品〔5〕。

洛浦山普拉古墓出土的毛织服饰中,套头式长外衣是汉代和田地区流行的主要款式之一。这种衣饰为圆领,下摆两侧开衩,并在领口、肩、袖、下摆处镶荷叶边,美观大方。这种款式的衣饰曾流行于波斯,《魏书·西域传》记波斯国“其俗丈夫..贯头衫,二厢近下开之”。在3000年前的哈密五堡古墓、2800年前的且末扎滚鲁克古墓也发现了这种衣不开襟的贯头衫。尉犁汉晋时期的营盘古墓、克孜尔石窟壁画中都有这种衣饰出现。现在维吾尔族青年男子喜欢穿的合领衬衣,就是衣不开襟的“贯头衫”,常在领口、袖口、胸前绣有十分精美的图案,显得富有活力和潇洒。

洛浦山普拉古墓出土的裤子,从质地上分皮、毛布、绢三种。皮裤毛朝里,皮外翻。毛布裤大多为灯笼裤,宽腰大裆,裤腿束口,如《册府元龟》外臣部记磕盘陀“于阗西小国也,风俗与于阗相类,衣古贝衣,作长身小袖袍,小口裤”。

从山普拉出土的考古资料来看,当地土著居民男性发式有发辫和发髻两种,妇女为双辫或多辫,最多可达16根。女子多辫的习俗流传至今,生活在南疆农村的维吾尔族少女出嫁前大多都梳着十多根小辫。

在龟兹壁画所表现的龟兹服饰中,龟兹国中除国王外,无论男女,“皆剪发垂于项齐”,可见“剪发垂项”是龟兹人的习俗。龟兹国王的发式则与众不同。据《隋书·西域传》记载:“龟兹..王头系锦带,垂之于后,坐金狮子座”。

魏晋南北朝时期,西域的养蚕缫丝业有了一定的发展。据文献记载,当时的高昌锦、龟兹锦、疏勒锦是西域有名的产品,并远销中亚各地。龟兹壁画中反映普通劳动者的衣饰见于克孜尔第175窟左甬道《耕作图》。此图为晋代的作品,图中两位手握坎土镘在刨地的农民,头戴圆顶帽,上身赤裸,下身着短裤,这种短裤在中原内地称之为“犊鼻裈”。《史记》中有汉代文学家司马相如当年在成都“自著犊鼻裈与保庸杂作,涤器于市中”的记载。这种裤子因上宽下窄,两头有孔,形如犊鼻,因而得名,如三国韦昭解释:“以三尺作布,形如犊鼻”。另外克孜尔第17窟壁画本生故事中的人物所穿衣冠服饰,表现出南北朝时期典型的龟兹人形象,他们脚穿乌皮靴,身着圆领、翻领的开襟或套头长袍,头戴卷沿羊皮帽,与喀什地区伽师县维吾尔男子常戴的羊皮帽“吐马克”十分相像。

三、唐、回鹘时期

唐代是中国封建社会经济发展的鼎盛时期,频繁的中外经济文化交流与传统文化相结合,使唐代文明成为世界上最先进的文明。丝绸之路的畅通和西域社会经济的发展,使西域服饰呈现出多姿多彩的风貌。生活在西域及漠北的回鹘人民大胆吸纳中原服饰的多种因素,同时保持着自己独特的风格。吐鲁番阿斯塔那古墓出土的一件唐代胡人木俑(图8),深目高鼻,胡须微翘,呈八字形;头戴红沿白顶尖帽,身着石绿色掩襟袍。胸前翻开的衣角上,可看到绘有蜜蜂、树草图案的红底衬里。腰系黑带,足穿高筒黑靴。这件胡人俑无论从造型和服饰来看,都具有当地民族的特点。阿斯塔那出土的一件胡人俑,通高110厘米,身穿翻领胡服长袍,脚穿黑色长筒皮靴,嘴角留八字胡,粗眉大眼,具有当地人的特征。胡人头戴的幞头,是中原汉人的一种头饰。幞头创始于后周武帝时期,由头巾发展而来,到唐代多用黑色罗制成,有圆顶和方顶两种,有软裹和硬裹之别。最初软裹巾为平民百姓所戴,后又为贵族、官吏文人雅士所喜欢〔6〕。阿斯塔那出土的宦官俑(图9)、打马球俑、文吏俑以及《侍马图》绢画上的牧马人都戴着这种头饰。由此可见幞头这种头饰为西域各民族普遍使用,是我国各民族间密切往来的见证。

西域女子的丝绸服饰的形制与中原汉族十分相似,但与汉式那种宽袖大袍,右衽掩胸,博带深衣之制相比,更显出地方特色和民族风格。西域女子大都喜欢穿颜色鲜艳的窄袖短襦和贴身的长裙。阿斯塔那206号墓出土的一件女舞俑(图10),身材修长,头梳当时西域流行的高耸的发髻,身着绿色窄袖短襦,紧身半臂着于襦的外面,穿齐腰红黄间色曳地长裙。女俑身着的窄袖短襦,吸收了回鹘女子服饰贴身适体的特点。女舞俑穿着的半臂是当时仕女们十分珍视的具有波斯萨珊王朝纹饰风格的联珠兽纹锦缝制的,流露出东西方文化相互交融的痕迹。戴幂罗和帷帽原是西域女子的一种独特爱好,主要是为了防止风沙和路人的窥看,传入中原后,特别是戴帷帽这种风俗深受中原贵族妇女们的喜爱。

唐朝中期,回鹘出兵帮助唐朝平定了安史之乱,回鹘政治势力不断增长,唐朝与回鹘进行和亲政策,这些都使回鹘人的装束在长安等地流行。如花蕊夫人《宫词》中云“回鹘衣装回鹘马,就中偏称小腰身”。回鹘髻也成了一种时髦的发髻。《新五代史·回鹘传》中记载:“妇女总发为髻,高五六寸,以红绢囊之;既嫁,则加毡帽。”出现于吐鲁番柏孜克里克第20窟的回鹘公主供养像,梳的就是典型的回鹘髻。发结束于顶,被一顶排行冠罩住,仅露出扎着红色绢带的髻根,我们可以清楚地看到这种发髻的形制,犹如一个葫芦的下半部,竖立于顶,样式十分别致〔7〕。中原汉族妇女也喜欢梳回鹘髻,但在原有的基础上进行了改进,使它成为一种新型的发型。如湖北武昌第45号唐墓出土的陶俑梳回鹘髻,也是竖立头顶,但样式有所变异。河南洛阳关林第59号墓出土的一件三彩俑,头上的回鹘髻,犹如两个鸭梨横置于顶,髻根用绢带扎住,充满了浓郁的生活情趣。唐朝汉服同样对回鹘服装影响颇深,《资治通鉴》记载:“初,回鹘风俗朴厚,君臣之等不甚异..及有功于唐,唐赐遣甚厚,登里可汗始自尊大,筑宫室以居妇女,有粉黛文秀之饰。”这是唐装影响回鹘族的历史记载。

五代、辽宋金时期,西域社会发生了深刻的变迁。在9世纪中后期,新疆境内出现了高昌回鹘、喀拉汗、于阗三个政权,随着大批操突厥语系的各部南下及回鹘的西迁,西域各民族开始迅速突厥化和回鹘化,他们逐渐放弃游牧生活,转入农业定居。喀拉汗朝于公元11世纪初占领了于阗,并大力推行伊斯兰教,对回鹘服饰文化产生了重大影响。

高昌回鹘王朝时期(公元850~1250年),是维吾尔族历史发展的重要时期,西迁至吐鲁番、焉耆、库车、北庭的回鹘人,与当地的回鹘人、焉耆人、汉人、龟兹人相融合,在吸收当地土著居民和汉族服饰文化的基础上,创造了丰富多彩的高昌回鹘服饰文化。

高昌回鹘男子的发式大多是辫发垂背,主要是沿袭了漠北回鹘“辫发”的传统,另外他们和汉人一样有梳发髻的习俗,这两种发式在柏孜克里克石窟壁画中都可以见到。高昌回鹘男子头上还戴各种形制的冠。一种是尖顶形古波斯式金冠,前高后低,具有波斯风格特征,冠的四周镂以精美的纹饰,一般为王侯贵族地位较高的男子所戴。第二种是三尖冠,此冠呈黑色圆筒形,帽顶耸立三叉尖顶,一块黑纱垂至于臂或肩后;第三种为扇形冠,此冠为黑色呈扇形耸立于顶,男子无论戴那种冠饰都和汉族一样用带子系于颌下〔8〕。

高昌男子大都穿圆领长及踝骨的长袍,袖口窄小,膝盖以下侧面开衩,贵族阶层大多用质地精美、色彩鲜艳的大红锦缎制衣,且腰系宝带,带上挂有各种饰件,这种饰件在唐代称之为“蹀躞七事”。《旧唐书·舆服制》载:“上元元年八月又制:衣皮一品以下带手巾、算袋,仍佩刀子、砺石。武官欲带者听之..景云中又制,令依上元故事,一品以下手巾、算袋、刀子、砺石等许不真佩。武官五品以上佩蹀躞七事,七谓佩刀、刀子、砺石、契宓、真、算袋、针筒、火石袋也。”男子腰带中挂饰件这种情况,在距今3000年的哈密五堡古墓可以见到,它是一种西北游牧民族特有的生活方式,大约在两晋南北朝时期传入中原,也为汉族人民所接受,后来形成了“蹀躞七事”这种制度。吐鲁番地区高昌回鹘时期的壁画中,回鹘贵族腰间佩戴一些日常用品,说明了当时各民族服饰文化的相互影响。

高昌回鹘王朝的女子服饰,上层贵族阶层与平民百姓,无论从发式还是服装都有一定的差异。贵族妇女发式多为发髻,发髻高耸,用各种饰件把发型固定住,有的妇女头上梳着三个以上的发髻,脑后用长绢将头发罩住。一般平民女子戴一种与今天维吾尔族戴的相似的圆形花帽,平顶无檐。这种帽子称为“苏慕遮”。王延德记高昌回鹘:“妇女戴油帽,为之苏幕遮。”平民女子的发型大多为辫发。唐杜佑《通典》记高昌:“女子头辫而垂。”高昌回鹘女子的传统服饰为通裾大儒,形制为开襟窄袖,紧腰,下身宽长,既有圆领,还有翻领,V领等多种领形。

靴子是高昌回鹘男子的主要鞋履,穿长筒皮靴时,裤子塞入靴内。高昌回鹘女子除了穿皮靴之外,还穿一种厚底、鞋尖上翘的花鞋,高昌回鹘人还发明了“套靴”,就是靴外又套一双皮质的鞋子,这种被称之为“喀拉西”的靴子,至今仍在南疆广为流行。

回鹘从喀拉汗王朝时期开始接受伊斯兰教,特别是萨图克布格拉汗统治时期,由于王朝可汗信奉伊斯兰教,大大促进了伊斯兰教在人民群众中的传播。伊斯兰教开始渗透到回鹘人民的政治经济文化以及社会生活习俗等各个方面。喀拉汗王朝时期的西域服饰,见于新疆与青海交界的阿拉尔古墓出土的一批衣冠服饰。保存完好的对羊对鸟锦袍,圆领、对襟、窄袖。锦袍的纹饰十分独特,从上至下依次为鸟纹、大羊角纹、羊纹对称连续的图案,色彩淡雅,是一件颇具地方特色的胡服式锦袍。从墓主人白色丝织品中可以看出,墓主人可能是信仰伊斯兰教的回鹘〔9〕。因受伊斯兰教的影响,喀拉汗王朝时期的回鹘男子开始用白色头巾缠头,女子开始蒙盖头或面纱。根据伊斯兰教的规定,妇女除手脚外,全都是羞体,所以她们外出时要戴上盖头或面纱,至今在喀什的街道上我们还会经常看到戴面纱的妇女。古代维吾尔族是以狼为图腾,但在他们的服饰中,很难见到狼的形象,但鸟被视为幸福的象征,备受他们的喜爱。阿拉尔古墓出土的对羊对鸟锦袍中的鸟似鹰的形态。鹰也是维吾尔族图腾的一种,《突厥语大辞典》中就提到与亚历山大作战中,维吾尔族人戴的一种鹰嘴帽。在伊朗学者热西迪和《乌克斯长诗》的插图中,乌克斯可汗和臣僚也头戴鹰嘴帽〔10〕。西域古代先民对鸟的崇拜由来已久,可追溯到距今3800年。楼兰地区铁板河古墓出土的“楼兰美女”,头上戴的毡帽左侧就插着两根雁翎;距今2800年前的且末扎滚鲁克古墓出土文物中也发现了插羽毛的毛线编织帽。在我们看来,帽上插羽毛的主要意义是西域先民们表达自己对幸福生活的向往,希望“幸福鸟”降落到自己头上。

根据《突厥语大辞典》记载,喀拉汗朝女子喜欢戴耳环、项链、手镯、戒指等首饰,无论男女都穿长裤,长靴,内着贯头衫,外着开襟长袍,对襟无扣,男子腰系皮带,女子十分重视脸部的化妆,用胭脂涂面。

元代,蒙古族实行“诸教并蓄”的政策。受其影响,元明时期畏兀儿人曾先后信仰过佛教、景教、摩尼教、道教、伊斯兰教。他们在社会生活习俗上,特别是服饰上受各种宗教的影响,呈现出多元化的特征。根据壁画和文献的记载,畏兀儿佛教徒在元代穿一身黄色的袈裟。《西域蕃国志》曰:“鲁陈城(今鄯善县)有为回回体例者,则男子削发,戴小罩帽,妇女以白布皂巾,垂髻于额,俱衣胡服,方言皆畏兀儿言语,火州、土尔番、鲁陈三处民风土产大概相同。”《西域蕃国志》为陈诚永乐年间所著,这里所说的“回回”是指已经信仰伊斯兰教的维吾尔人,他们的发式是男子削发,戴的可能是一种小花帽;妇女则用白巾裹头。信仰佛教的那部分畏兀儿人,男女和汉族一样留着发髻,由此可见,宗教对畏兀儿人在装束上的影响,主要表现在发式方面。

元代上层贵族爱穿一种叫“纳石失”的织金锦缎缝制的服饰。据史料记载,这种锦缎是西域回鹘人生产的。洪皓撰写的《松漠纪闻》中曰:“回鹘,自唐末浸微..土多瑟瑟珠玉,帛有兜、罗、锦、毛、织锦、注丝、熟绫、斜褐..又善撚金线,别作一等”。元朝为了上层统治阶层的需要,在西域设专局织造“纳失失”。元代百官服中有“大红纳失失”、“素纳失失”、“达那都纳失失”。乌鲁木齐盐湖元代墓葬出土了一件黄色油绢织锦边袄子,通常124厘米、袖长94厘米、腰围18厘米。袄子以米黄色油绢作面,粗白棉布衬,袖窄长,腰部细束,肩、领、袖及襟边等处织金锦,至今仍可见金线光泽〔1〕。整个服饰显得华贵、典雅绚丽辉煌,充分显示了元代回鹘工匠高超的织锦工艺和聪明才智。

明末清初,伊斯兰教已经成为维吾尔族全民信仰的宗教,维吾尔族服饰基本上沿袭了喀拉汗朝以来伊斯兰教影响下的阿拉伯风格的形制,进而成为一种定型的维吾尔族服饰(图11)。妇女出门时要用面纱遮住面部,衣襟忌短小,上衣一般都过膝,裤腿达到脚面。宗教职业者要用白布缠头,袷袢外不系腰带,与一般人有明显区别。清朝政府分封的王公伯克及官员,要戴“顶戴花翎”,其他维吾尔人无论冬夏都要戴各种帽子。这一时期,生活在天山南北的维吾尔族,其传统的手工业制品——棉、毛等织物数量增多,技艺提高,其传统丝织品“艾提来斯”制作的衣裙,独具民族特色,为西域各民族所喜爱。生活在草原、牧场及山林的哈萨克、蒙古、柯尔克孜等民族,大多使用毛织品和皮制品做衣服,毛织大衣及长裤绣有色彩鲜艳、美丽端庄的图案。他们还用牲畜和野兽的毛皮缝制皮衣、皮帽和皮靴,这些都充分显示了这些民族浓郁的服饰文化。

综上所述,西域古代先民的服饰具有以下三个特点:

一、西域古代先民的服饰具有浓郁的地方特色和民族风格。通过以上对考古、历史记载和民族学等多方面、多角度的考察和思考,使我们认识到,西域古代先民在数千年的历史发展过程中,善于吸收早期居民及周边各民族服饰的多种因素,逐渐形成了独具特色的服饰文化。先秦时期西域土著居民的服饰原料以毛织品为主,距今3000年的开襟、左衽、衣袖窄小为特点的胡服式袷袢,一直至今都是维吾尔服饰重要的组成部分。汉唐时期,丝绸、棉布成为西域人民重要的衣料,西域民族服饰无论从质地、款式还是色彩纹样上看,都日趋多样化。

二、西域民族服饰是东西方文化交流的产物。汉唐以来,西域古代先民的服饰吸收了中原、波斯、印度、希腊、罗马等文化以及后来阿拉伯伊斯兰文化等诸多因素,呈现出多姿多彩的风貌。随着伊斯兰教在西域的长期流传,到了明末清初,维吾尔服饰已经形成了伊斯兰教意识形态下的较为成熟的服饰文化体系。

三、西域服饰文化是中华民族服饰文化的重要组成部分。春秋战国以前的服饰实物资料在中原内地十分少见,只见于一些石器、玉器、陶器、铜器以及其他物品的图像资料中,而新疆出土的3000多年前的毛织服饰实物异常丰富,而且保存较好,对于新疆服装史乃至中国服装史的研究来说,都是难得的实物资料。

一、先秦时期

关于古代西域服饰文化的起源,可追溯到距今3800年左右,当时生活在西域的土著居民的服饰,与当地的自然环境、气候条件有着密切关系。当时的人们生活在无边无际的沙漠、戈壁边缘的绿洲之中,冬季寒冷,夏季炎热,终年风沙肆虐。当地居民粗犷豪放的性格与他们原始、粗糙、古朴的服饰及审美情趣相适应。考古工作者在罗布泊北岸,孔雀河下游的铁板河古墓中发现的“楼兰美女”(图1),上身用粗毛布裹身,下身裹一块处理过的羊皮,脚上穿着用粗毛线缝制的“生兽”皮靴,头上戴着插有两根雁翎的毡帽,一头黑褐色的头发垂落于双肩。这位面目清秀的女子距今已有3800年之久,穿着的衣饰虽然十分原始,简陋,但可以称得上是我国境内迄今为止发现的最早的一套服饰实物资料。楼兰女尸的发式被称为“披发”,也叫被发,一直是中原地区以外的各民族的主要发式。如《礼记·王制》载:“东方曰夷,被发文身,有不食火者矣;西方曰戎,被发衣皮,有不食粒者矣。“〔1〕考古工作者还在孔雀河古墓沟墓地和罗布泊地区小河墓地中,发现了斗篷、腰衣等衣饰,以及用粗毛布及毛毡缝制的帽子,形制简朴的皮靴等。斗篷也叫披风,一般用粗毛布制成,出土时多裹于死者身上,用木或骨质别针别在胸前固结,表现出比较原始的衣着习俗。

到了距今3000年至2500年左右,西域先民的服饰有了很大的改进,且末扎滚鲁克、哈密五堡(图2)、善苏贝希都出土过保存较好形制较为清晰、色泽鲜艳的用毛布或毛毡、毛皮缝制的各种服饰。当时先民们在天热的季节头戴毛布帽,多穿交领长及膝下的薄毛布或假纱长袍和长裤,也穿开襟或套头的长袖或短袖短衫。长袍领口以及下端底边镶毛绦为饰,起到了明显的装饰效果。在寒冷的季节,人们内穿贴身的毛布衣,外穿鞣制较好的毛皮大衣,下着长皮裤及长统皮靴,腰系各色毛线编织的腰带,头戴毡帽。男女腰带中要挂磨石及皮袋,袋内装有青铜小刀和石锥。无论男女都梳辫子,女性梳四条辫子,还有戴假发的习俗。有裆的裤子是我国西北游牧民族发明的一种便于骑马游猎的服饰。在春秋战国时期。中原地区的人们把裤写成“绔”或“袴”,不过那时的裤子不分男女,都只有两只裤管,无腰无裆,穿套在胫上,所以也把它叫做“胫衣”。《说文·系部》所称:“绔胫衣也。”赵武灵王实行“胡服骑射”之后,汉族人民也开始穿长裤,不过最初多见于军旅,后来逐渐流传到民间,汉昭帝时才把有裆的裤称之为“裤”。

靴子也是游牧民族的重要发明,哈密五堡出土的一只皮靴(图3),帮、底用牛皮,靴底用三层牛皮缝制,靴统用羊皮缝制。那时人们开始用熟皮制靴,可见3000多年前人们的制革、缝靴技术有了很大提高,制靴已程序化,并且把摩擦原理用于靴底当中。赵武灵王在引进胡服的同时,也引进了靴子。为作战的需要,他用骑兵战术代替车战。和鞋履相比,靴子更适合于骑乘。《释名》中曰“古有舄履而无靴,靴字不见于经,至赵武灵王始服”。《中华古今注》曰:“靴者,盖西胡也,昔武灵王好胡服,常服之,其制短靿黄皮。”可见当时的靴子为短靿靴,后变为长靿靴。穿用靴的制度到唐代才有变迁,《陔馀从考·着靴》条曰:“朝会著靴盖起于唐中叶以后。”这时的靴子被改为短统,不仅用于百官常服,有时还兼用于朝服,连朝觐天子也不例外。

先秦时期,西域先民们的帽饰也十分丰富。从考古资料上看,不仅有毡帽、毛布帽,还有各色毛线编织的帽子。其中且末扎滚鲁克出土的黑褐色尖顶毡帽十分引人注目(图4),帽高33厘米,用两片毡由毛线缝制而成,从帽缘到帽冠呈斜坡形,帽冠顶部呈流线体,刻意制成鸟头状,适合于骑乘奔驰。据西罗多得的《历史》记载:“属于斯提奇亚的塞人,戴着一种高帽子,帽子又直又硬,顶头的地方是尖的。”尖顶帽在哈密五堡青铜时代的古墓、巩乃斯河畔战国时期的古墓、洛浦山普拉汉代古墓、吐鲁番阿斯塔那唐代墓葬中均有发现。中亚哈萨克斯坦境内的公元4至5世纪的墓葬中也发现了类似形状的帽饰,可见尖顶帽不仅流传地域广泛,而且流传时间也相当长。

先秦时期,西域人民不仅掌握了较高的毛纺织技术,染色工艺也达到了相当高的水平。染料多从矿物质及植物中提取,服装面料的色彩也呈现多样化,有红、黄、蓝、绿、褐、青等。且末扎滚鲁克出土的毛布服饰,虽然历经近3000年,色泽依旧鲜艳如新,令人惊叹不已。服饰面料的图案纹样十分丰富,有骆驼纹、虎纹、三角纹、花草树叶纹、竖条纹等多种(图5)。

先秦时期的西域服饰文化表现出浓厚的本土气息。这与当时的自然环境、社会经济条件有着密切的关系。畜牧业在西域社会经济条件中占有重要地位,发达的畜牧业为人们的衣着服饰提供了原料。皮革的鞣制技术、毛纺织技术、染色工艺、服装缝制工艺都在此基础上发展起来。扎滚鲁克出土的毛布长袍,和现代维吾尔族所穿的袷袢的形制十分相似,其交领、镶边等工艺,对后来的维吾尔族服饰都有很大的影响。

先秦时期,西域居民已经形成了较为淳朴的审美观念。他们十分重视服饰的色彩配合,讲究艳丽和谐;服装款式的多样化,服装的装饰及镶边工艺的出现都足以说明了这一点。除此之外,西域先民十分重视面部的化妆。且末扎滚鲁克出土的男女干尸,脸部用雄黄、雌黄、赤铁粉及铅黄等染料,精心绘出羊角纹、涡纹等纹饰,表现出原始的化妆习俗。考古工作者还在鄯善苏贝希古墓中发现了距今2500年左右的眉石和眉笔,并出土有黑、白、红等色的矿物染料,均为化妆用品。

先秦时期的西域人民还经常佩戴各种首饰及装饰品点缀自己的生活。考古工作者在新疆各地发现了青铜时代以来的用石、玉、骨、贝、木、铜、金等材料制作的各种首饰及装饰品。在罗布泊地区孔雀河墓葬中发现的距今3000多年的玉石珠饰、骨质项链等,不仅具有实用的价值,而且都是非常精美的艺术品。这里出土的一串骨质项链,造型古朴,由一颗颗骨质筒状饰件连接而成,其艺术价值不亚于玛瑙、翡翠、黄金等制作的首饰。考古工作者在特克斯一牧场发现的一件战国时期的金耳环,其上端为不闭合的圆环,直径1.3厘米,环下以两个小钩连成一坠,该坠由6个亮晶晶的圆形金箔组成,整个耳坠宛如一串金灿灿的葡萄,造型美观,工艺绝妙,充分体现了2300多年前西域民族高超的加工技术。乌鲁木齐南山矿区阿拉沟古墓发现的虎形金箔、腰带、圆形金牌,是战国时期塞族人最具特色的黄金装饰品,上面雕刻的老虎,形态传神,栩栩如生,表现出浓郁的草原游牧文化特色。

二、汉晋南北朝时期

公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,促进了东西方交通的发展,开辟了丝绸之路。西域与中原的经济文化交流更加频繁,中原地区的丝绸文化对西域服饰产生了很大的影响,具有汉文化风格的丝绸,越来越受到西域人民的喜爱。民丰尼雅古墓出土的“万事如意”铭文锦袍(图6),保存较好,质地厚实,花纹繁茂,具有东方内地生产经锦工艺技术特色,但其款式却具有典型的土著居民服饰之风格。锦袍的形制是直领、对襟、宽腰,其下摆的长度远远超过汉式曲裾袍〔2〕,衣袍的领襟和摆缘用“延年益寿大宜子孙”铭纹锦制作。尼雅出土的黄绢和白绢缝制的单帽、贴身衬衣、裙袜、手套,都是研究汉代西域丝绸服饰的珍贵资料。当时西域的棉纺织业有了一定的发展,考古人员在且末扎滚鲁克发现了西汉时期的棉布。尼雅出土的男女古尸穿着的白布裤子及女尸的手帕,都是用棉纤维织成的布缝制的,说明早在汉代新疆古代居民已用棉织品作为衣着面料。

棉布与毛布和丝织品相比,有手感柔软,透气性好,穿着舒适,耐穿等诸多优势。棉布古时称谓众多,在我国文献典籍中,有“白叠布”“叠缕”“叠花”或“花蕊布”等名称。据《梁书·高昌传》记载,吐鲁番绿洲最晚在南北朝时已经普遍种植棉花并用来织布。棉花种植和棉纺织业在直到九世纪以后的高昌回鹘王国的经济中占有重要地位。从回鹘文契约文书和汉文文书来看,高昌回鹘王国时期,已经有了发达的植棉与织布业。新疆其他地区也有棉花种植。后来,棉花的栽培技术传入内地,但大量种植的时间比较晚,宋元时仅限于陕甘和闽粤,明代才开始广泛种植。棉花传入内地后,长期以来深受我国人民的喜爱,不仅对改善我国各族人民的衣着结构起了很大的作用,而且也对祖国的植棉和纺织业作出了重大贡献

〔3〕。汉晋时期,西域的毛纺织业有了很大的发展。当地居民已经熟练地掌握了染色、提花、刺绣等工艺。当时不仅有了轻薄的罗和毛纱,而且还有组织复杂的罽、通经断纬的缂毛。毛布的颜色十分艳丽。在服装的纹饰上还吸收了希腊、罗马等西方图案艺术风格。洛浦县山普拉古墓出土的“人首马身”纹缂毛裤,图案被缝在裤腿上,在蓝色底上,由四瓣花组成的菱格内织出人首马身的马人,双手持一长管乐器,作出吹奏状,身披的兽皮向后飘扬。“马人”是希腊神话中的一个民族,考古发现的这一内容的缂毛裤,在我国还是首例〔4]。尉犁营盘古墓出土的红底对人对兽罽袍中的图案十分精美,学者们认为,袍中出现的手持剑、矛、盾等武器的裸体武士,为罗马爱神丘比特的形象。这件被誉为“营盘美男”所穿的袍(图7),长110厘米,下摆宽100厘米,里衬为淡黄色绢,形制为交领,右衽,下摆两侧开衩至胯。罽是一种花纹图案精细的高级毛布面料。公元前199年,汉高祖刘邦曾下令禁止商人穿着“锦、绣、绮、縠、罽”,将罽与名贵的锦绣同列。这件罽袍从形制上,为当地土著居民风格,织物的纹样,表现出典型的希腊、罗马艺术特色。织工精巧细致、色彩鲜艳如新,是一件极为难得的稀世珍品〔5〕。

洛浦山普拉古墓出土的毛织服饰中,套头式长外衣是汉代和田地区流行的主要款式之一。这种衣饰为圆领,下摆两侧开衩,并在领口、肩、袖、下摆处镶荷叶边,美观大方。这种款式的衣饰曾流行于波斯,《魏书·西域传》记波斯国“其俗丈夫..贯头衫,二厢近下开之”。在3000年前的哈密五堡古墓、2800年前的且末扎滚鲁克古墓也发现了这种衣不开襟的贯头衫。尉犁汉晋时期的营盘古墓、克孜尔石窟壁画中都有这种衣饰出现。现在维吾尔族青年男子喜欢穿的合领衬衣,就是衣不开襟的“贯头衫”,常在领口、袖口、胸前绣有十分精美的图案,显得富有活力和潇洒。

洛浦山普拉古墓出土的裤子,从质地上分皮、毛布、绢三种。皮裤毛朝里,皮外翻。毛布裤大多为灯笼裤,宽腰大裆,裤腿束口,如《册府元龟》外臣部记磕盘陀“于阗西小国也,风俗与于阗相类,衣古贝衣,作长身小袖袍,小口裤”。

从山普拉出土的考古资料来看,当地土著居民男性发式有发辫和发髻两种,妇女为双辫或多辫,最多可达16根。女子多辫的习俗流传至今,生活在南疆农村的维吾尔族少女出嫁前大多都梳着十多根小辫。

在龟兹壁画所表现的龟兹服饰中,龟兹国中除国王外,无论男女,“皆剪发垂于项齐”,可见“剪发垂项”是龟兹人的习俗。龟兹国王的发式则与众不同。据《隋书·西域传》记载:“龟兹..王头系锦带,垂之于后,坐金狮子座”。

魏晋南北朝时期,西域的养蚕缫丝业有了一定的发展。据文献记载,当时的高昌锦、龟兹锦、疏勒锦是西域有名的产品,并远销中亚各地。龟兹壁画中反映普通劳动者的衣饰见于克孜尔第175窟左甬道《耕作图》。此图为晋代的作品,图中两位手握坎土镘在刨地的农民,头戴圆顶帽,上身赤裸,下身着短裤,这种短裤在中原内地称之为“犊鼻裈”。《史记》中有汉代文学家司马相如当年在成都“自著犊鼻裈与保庸杂作,涤器于市中”的记载。这种裤子因上宽下窄,两头有孔,形如犊鼻,因而得名,如三国韦昭解释:“以三尺作布,形如犊鼻”。另外克孜尔第17窟壁画本生故事中的人物所穿衣冠服饰,表现出南北朝时期典型的龟兹人形象,他们脚穿乌皮靴,身着圆领、翻领的开襟或套头长袍,头戴卷沿羊皮帽,与喀什地区伽师县维吾尔男子常戴的羊皮帽“吐马克”十分相像。

三、唐、回鹘时期

唐代是中国封建社会经济发展的鼎盛时期,频繁的中外经济文化交流与传统文化相结合,使唐代文明成为世界上最先进的文明。丝绸之路的畅通和西域社会经济的发展,使西域服饰呈现出多姿多彩的风貌。生活在西域及漠北的回鹘人民大胆吸纳中原服饰的多种因素,同时保持着自己独特的风格。吐鲁番阿斯塔那古墓出土的一件唐代胡人木俑(图8),深目高鼻,胡须微翘,呈八字形;头戴红沿白顶尖帽,身着石绿色掩襟袍。胸前翻开的衣角上,可看到绘有蜜蜂、树草图案的红底衬里。腰系黑带,足穿高筒黑靴。这件胡人俑无论从造型和服饰来看,都具有当地民族的特点。阿斯塔那出土的一件胡人俑,通高110厘米,身穿翻领胡服长袍,脚穿黑色长筒皮靴,嘴角留八字胡,粗眉大眼,具有当地人的特征。胡人头戴的幞头,是中原汉人的一种头饰。幞头创始于后周武帝时期,由头巾发展而来,到唐代多用黑色罗制成,有圆顶和方顶两种,有软裹和硬裹之别。最初软裹巾为平民百姓所戴,后又为贵族、官吏文人雅士所喜欢〔6〕。阿斯塔那出土的宦官俑(图9)、打马球俑、文吏俑以及《侍马图》绢画上的牧马人都戴着这种头饰。由此可见幞头这种头饰为西域各民族普遍使用,是我国各民族间密切往来的见证。

西域女子的丝绸服饰的形制与中原汉族十分相似,但与汉式那种宽袖大袍,右衽掩胸,博带深衣之制相比,更显出地方特色和民族风格。西域女子大都喜欢穿颜色鲜艳的窄袖短襦和贴身的长裙。阿斯塔那206号墓出土的一件女舞俑(图10),身材修长,头梳当时西域流行的高耸的发髻,身着绿色窄袖短襦,紧身半臂着于襦的外面,穿齐腰红黄间色曳地长裙。女俑身着的窄袖短襦,吸收了回鹘女子服饰贴身适体的特点。女舞俑穿着的半臂是当时仕女们十分珍视的具有波斯萨珊王朝纹饰风格的联珠兽纹锦缝制的,流露出东西方文化相互交融的痕迹。戴幂罗和帷帽原是西域女子的一种独特爱好,主要是为了防止风沙和路人的窥看,传入中原后,特别是戴帷帽这种风俗深受中原贵族妇女们的喜爱。

唐朝中期,回鹘出兵帮助唐朝平定了安史之乱,回鹘政治势力不断增长,唐朝与回鹘进行和亲政策,这些都使回鹘人的装束在长安等地流行。如花蕊夫人《宫词》中云“回鹘衣装回鹘马,就中偏称小腰身”。回鹘髻也成了一种时髦的发髻。《新五代史·回鹘传》中记载:“妇女总发为髻,高五六寸,以红绢囊之;既嫁,则加毡帽。”出现于吐鲁番柏孜克里克第20窟的回鹘公主供养像,梳的就是典型的回鹘髻。发结束于顶,被一顶排行冠罩住,仅露出扎着红色绢带的髻根,我们可以清楚地看到这种发髻的形制,犹如一个葫芦的下半部,竖立于顶,样式十分别致〔7〕。中原汉族妇女也喜欢梳回鹘髻,但在原有的基础上进行了改进,使它成为一种新型的发型。如湖北武昌第45号唐墓出土的陶俑梳回鹘髻,也是竖立头顶,但样式有所变异。河南洛阳关林第59号墓出土的一件三彩俑,头上的回鹘髻,犹如两个鸭梨横置于顶,髻根用绢带扎住,充满了浓郁的生活情趣。唐朝汉服同样对回鹘服装影响颇深,《资治通鉴》记载:“初,回鹘风俗朴厚,君臣之等不甚异..及有功于唐,唐赐遣甚厚,登里可汗始自尊大,筑宫室以居妇女,有粉黛文秀之饰。”这是唐装影响回鹘族的历史记载。

五代、辽宋金时期,西域社会发生了深刻的变迁。在9世纪中后期,新疆境内出现了高昌回鹘、喀拉汗、于阗三个政权,随着大批操突厥语系的各部南下及回鹘的西迁,西域各民族开始迅速突厥化和回鹘化,他们逐渐放弃游牧生活,转入农业定居。喀拉汗朝于公元11世纪初占领了于阗,并大力推行伊斯兰教,对回鹘服饰文化产生了重大影响。

高昌回鹘王朝时期(公元850~1250年),是维吾尔族历史发展的重要时期,西迁至吐鲁番、焉耆、库车、北庭的回鹘人,与当地的回鹘人、焉耆人、汉人、龟兹人相融合,在吸收当地土著居民和汉族服饰文化的基础上,创造了丰富多彩的高昌回鹘服饰文化。

高昌回鹘男子的发式大多是辫发垂背,主要是沿袭了漠北回鹘“辫发”的传统,另外他们和汉人一样有梳发髻的习俗,这两种发式在柏孜克里克石窟壁画中都可以见到。高昌回鹘男子头上还戴各种形制的冠。一种是尖顶形古波斯式金冠,前高后低,具有波斯风格特征,冠的四周镂以精美的纹饰,一般为王侯贵族地位较高的男子所戴。第二种是三尖冠,此冠呈黑色圆筒形,帽顶耸立三叉尖顶,一块黑纱垂至于臂或肩后;第三种为扇形冠,此冠为黑色呈扇形耸立于顶,男子无论戴那种冠饰都和汉族一样用带子系于颌下〔8〕。

高昌男子大都穿圆领长及踝骨的长袍,袖口窄小,膝盖以下侧面开衩,贵族阶层大多用质地精美、色彩鲜艳的大红锦缎制衣,且腰系宝带,带上挂有各种饰件,这种饰件在唐代称之为“蹀躞七事”。《旧唐书·舆服制》载:“上元元年八月又制:衣皮一品以下带手巾、算袋,仍佩刀子、砺石。武官欲带者听之..景云中又制,令依上元故事,一品以下手巾、算袋、刀子、砺石等许不真佩。武官五品以上佩蹀躞七事,七谓佩刀、刀子、砺石、契宓、真、算袋、针筒、火石袋也。”男子腰带中挂饰件这种情况,在距今3000年的哈密五堡古墓可以见到,它是一种西北游牧民族特有的生活方式,大约在两晋南北朝时期传入中原,也为汉族人民所接受,后来形成了“蹀躞七事”这种制度。吐鲁番地区高昌回鹘时期的壁画中,回鹘贵族腰间佩戴一些日常用品,说明了当时各民族服饰文化的相互影响。

高昌回鹘王朝的女子服饰,上层贵族阶层与平民百姓,无论从发式还是服装都有一定的差异。贵族妇女发式多为发髻,发髻高耸,用各种饰件把发型固定住,有的妇女头上梳着三个以上的发髻,脑后用长绢将头发罩住。一般平民女子戴一种与今天维吾尔族戴的相似的圆形花帽,平顶无檐。这种帽子称为“苏慕遮”。王延德记高昌回鹘:“妇女戴油帽,为之苏幕遮。”平民女子的发型大多为辫发。唐杜佑《通典》记高昌:“女子头辫而垂。”高昌回鹘女子的传统服饰为通裾大儒,形制为开襟窄袖,紧腰,下身宽长,既有圆领,还有翻领,V领等多种领形。

靴子是高昌回鹘男子的主要鞋履,穿长筒皮靴时,裤子塞入靴内。高昌回鹘女子除了穿皮靴之外,还穿一种厚底、鞋尖上翘的花鞋,高昌回鹘人还发明了“套靴”,就是靴外又套一双皮质的鞋子,这种被称之为“喀拉西”的靴子,至今仍在南疆广为流行。

回鹘从喀拉汗王朝时期开始接受伊斯兰教,特别是萨图克布格拉汗统治时期,由于王朝可汗信奉伊斯兰教,大大促进了伊斯兰教在人民群众中的传播。伊斯兰教开始渗透到回鹘人民的政治经济文化以及社会生活习俗等各个方面。喀拉汗王朝时期的西域服饰,见于新疆与青海交界的阿拉尔古墓出土的一批衣冠服饰。保存完好的对羊对鸟锦袍,圆领、对襟、窄袖。锦袍的纹饰十分独特,从上至下依次为鸟纹、大羊角纹、羊纹对称连续的图案,色彩淡雅,是一件颇具地方特色的胡服式锦袍。从墓主人白色丝织品中可以看出,墓主人可能是信仰伊斯兰教的回鹘〔9〕。因受伊斯兰教的影响,喀拉汗王朝时期的回鹘男子开始用白色头巾缠头,女子开始蒙盖头或面纱。根据伊斯兰教的规定,妇女除手脚外,全都是羞体,所以她们外出时要戴上盖头或面纱,至今在喀什的街道上我们还会经常看到戴面纱的妇女。古代维吾尔族是以狼为图腾,但在他们的服饰中,很难见到狼的形象,但鸟被视为幸福的象征,备受他们的喜爱。阿拉尔古墓出土的对羊对鸟锦袍中的鸟似鹰的形态。鹰也是维吾尔族图腾的一种,《突厥语大辞典》中就提到与亚历山大作战中,维吾尔族人戴的一种鹰嘴帽。在伊朗学者热西迪和《乌克斯长诗》的插图中,乌克斯可汗和臣僚也头戴鹰嘴帽〔10〕。西域古代先民对鸟的崇拜由来已久,可追溯到距今3800年。楼兰地区铁板河古墓出土的“楼兰美女”,头上戴的毡帽左侧就插着两根雁翎;距今2800年前的且末扎滚鲁克古墓出土文物中也发现了插羽毛的毛线编织帽。在我们看来,帽上插羽毛的主要意义是西域先民们表达自己对幸福生活的向往,希望“幸福鸟”降落到自己头上。

根据《突厥语大辞典》记载,喀拉汗朝女子喜欢戴耳环、项链、手镯、戒指等首饰,无论男女都穿长裤,长靴,内着贯头衫,外着开襟长袍,对襟无扣,男子腰系皮带,女子十分重视脸部的化妆,用胭脂涂面。

元代,蒙古族实行“诸教并蓄”的政策。受其影响,元明时期畏兀儿人曾先后信仰过佛教、景教、摩尼教、道教、伊斯兰教。他们在社会生活习俗上,特别是服饰上受各种宗教的影响,呈现出多元化的特征。根据壁画和文献的记载,畏兀儿佛教徒在元代穿一身黄色的袈裟。《西域蕃国志》曰:“鲁陈城(今鄯善县)有为回回体例者,则男子削发,戴小罩帽,妇女以白布皂巾,垂髻于额,俱衣胡服,方言皆畏兀儿言语,火州、土尔番、鲁陈三处民风土产大概相同。”《西域蕃国志》为陈诚永乐年间所著,这里所说的“回回”是指已经信仰伊斯兰教的维吾尔人,他们的发式是男子削发,戴的可能是一种小花帽;妇女则用白巾裹头。信仰佛教的那部分畏兀儿人,男女和汉族一样留着发髻,由此可见,宗教对畏兀儿人在装束上的影响,主要表现在发式方面。

元代上层贵族爱穿一种叫“纳石失”的织金锦缎缝制的服饰。据史料记载,这种锦缎是西域回鹘人生产的。洪皓撰写的《松漠纪闻》中曰:“回鹘,自唐末浸微..土多瑟瑟珠玉,帛有兜、罗、锦、毛、织锦、注丝、熟绫、斜褐..又善撚金线,别作一等”。元朝为了上层统治阶层的需要,在西域设专局织造“纳失失”。元代百官服中有“大红纳失失”、“素纳失失”、“达那都纳失失”。乌鲁木齐盐湖元代墓葬出土了一件黄色油绢织锦边袄子,通常124厘米、袖长94厘米、腰围18厘米。袄子以米黄色油绢作面,粗白棉布衬,袖窄长,腰部细束,肩、领、袖及襟边等处织金锦,至今仍可见金线光泽〔1〕。整个服饰显得华贵、典雅绚丽辉煌,充分显示了元代回鹘工匠高超的织锦工艺和聪明才智。

明末清初,伊斯兰教已经成为维吾尔族全民信仰的宗教,维吾尔族服饰基本上沿袭了喀拉汗朝以来伊斯兰教影响下的阿拉伯风格的形制,进而成为一种定型的维吾尔族服饰(图11)。妇女出门时要用面纱遮住面部,衣襟忌短小,上衣一般都过膝,裤腿达到脚面。宗教职业者要用白布缠头,袷袢外不系腰带,与一般人有明显区别。清朝政府分封的王公伯克及官员,要戴“顶戴花翎”,其他维吾尔人无论冬夏都要戴各种帽子。这一时期,生活在天山南北的维吾尔族,其传统的手工业制品——棉、毛等织物数量增多,技艺提高,其传统丝织品“艾提来斯”制作的衣裙,独具民族特色,为西域各民族所喜爱。生活在草原、牧场及山林的哈萨克、蒙古、柯尔克孜等民族,大多使用毛织品和皮制品做衣服,毛织大衣及长裤绣有色彩鲜艳、美丽端庄的图案。他们还用牲畜和野兽的毛皮缝制皮衣、皮帽和皮靴,这些都充分显示了这些民族浓郁的服饰文化。

综上所述,西域古代先民的服饰具有以下三个特点:

一、西域古代先民的服饰具有浓郁的地方特色和民族风格。通过以上对考古、历史记载和民族学等多方面、多角度的考察和思考,使我们认识到,西域古代先民在数千年的历史发展过程中,善于吸收早期居民及周边各民族服饰的多种因素,逐渐形成了独具特色的服饰文化。先秦时期西域土著居民的服饰原料以毛织品为主,距今3000年的开襟、左衽、衣袖窄小为特点的胡服式袷袢,一直至今都是维吾尔服饰重要的组成部分。汉唐时期,丝绸、棉布成为西域人民重要的衣料,西域民族服饰无论从质地、款式还是色彩纹样上看,都日趋多样化。

二、西域民族服饰是东西方文化交流的产物。汉唐以来,西域古代先民的服饰吸收了中原、波斯、印度、希腊、罗马等文化以及后来阿拉伯伊斯兰文化等诸多因素,呈现出多姿多彩的风貌。随着伊斯兰教在西域的长期流传,到了明末清初,维吾尔服饰已经形成了伊斯兰教意识形态下的较为成熟的服饰文化体系。

三、西域服饰文化是中华民族服饰文化的重要组成部分。春秋战国以前的服饰实物资料在中原内地十分少见,只见于一些石器、玉器、陶器、铜器以及其他物品的图像资料中,而新疆出土的3000多年前的毛织服饰实物异常丰富,而且保存较好,对于新疆服装史乃至中国服装史的研究来说,都是难得的实物资料。

附注

注释:

图1:若羌县楼兰地区铁板河墓葬出土的“楼兰美女”,距今3800年

图2:哈密五堡墓葬出土的毛布袍,距今3000年

图3:哈密五堡出土的皮靴,距今3000年

图4:且末县扎滚鲁克出土的黑褐色尖顶毡帽,距今2800年

图5:且末扎滚鲁克出土的毛布童裙,距今2500

图6:民丰尼雅古墓出土的东汉时期的“万事如意”铭文锦袍

图7:尉犁营盘葬墓出土的汉晋时期的红底对人对兽罽袍

图8:吐鲁番阿斯塔那古墓出土的唐代胡人木俑

图9:吐鲁番阿斯塔那出土的唐代宦官俑

图10:吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的女舞俑

图11:麦盖提县出土的明代锦袍

[1]李云著《发式与风俗》,第122页,上海文化出版社,1997年版。

[2]高汉玉、屠衡贤主编《衣装》,第96页,上海古籍出版社,1996年版。

[3]安尼瓦尔·哈斯木著《新疆对祖国古代植棉与织布业的贡献》,载于《新疆日报》1994年6月13日第四版。

[4]马承源、岳峰主编《新疆维吾尔自治区丝路考古珍品》,第175页,上海译文出版社,1998年版。

[5]新疆文物考古研究所《新疆尉犁营盘墓地15号墓发掘简报》,载于1999年第1期。

[6]尚衍斌著《吐鲁番古代衣饰习尚》,载于《喀什师范学院学报》,哲学社会科学版,1992年第2期。

[7]戴平著《中国民族服饰文化研究》,第238页,上海人民出版社,2000年第一版。

[8]薛宗正主编《中国新疆古代社会生活史》,第338页,新疆人民出版社。1997年版。

[9]高汉玉、屠衡贤主编《衣装》,第107页,上海古籍出版社,1996年版。

[10]戴平著《中国民族服饰文化研究》,第238页,上海人民出版社,2000年第一版。

[11]王炳华著《盐湖古墓》载于《新疆考古三十年》,新疆考古所编。

知识出处

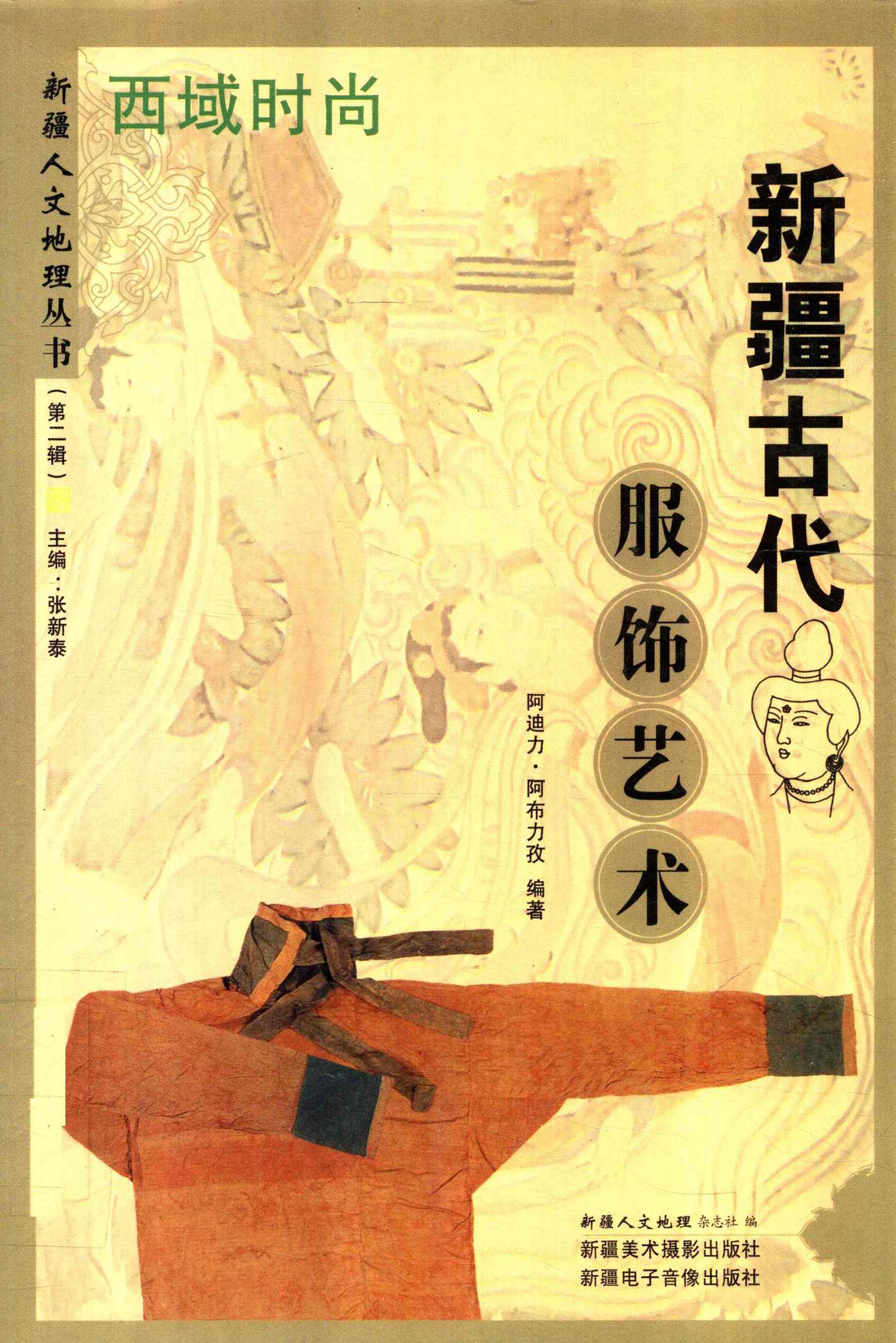

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读