钟鼓楼

| 知识出处: | 《永昌史话》 |

| 唯一号: | 292035020220000081 |

| 作品名称: | 钟鼓楼 |

| 文件路径: | 2920/01/object/PDF/292010020220000007/001 |

| 起始页: | 0224.pdf |

| 分类: | 建筑 |

| 分类号: | K878.6 |

| 主题词: | 中国-考古-建筑 |

作品简介

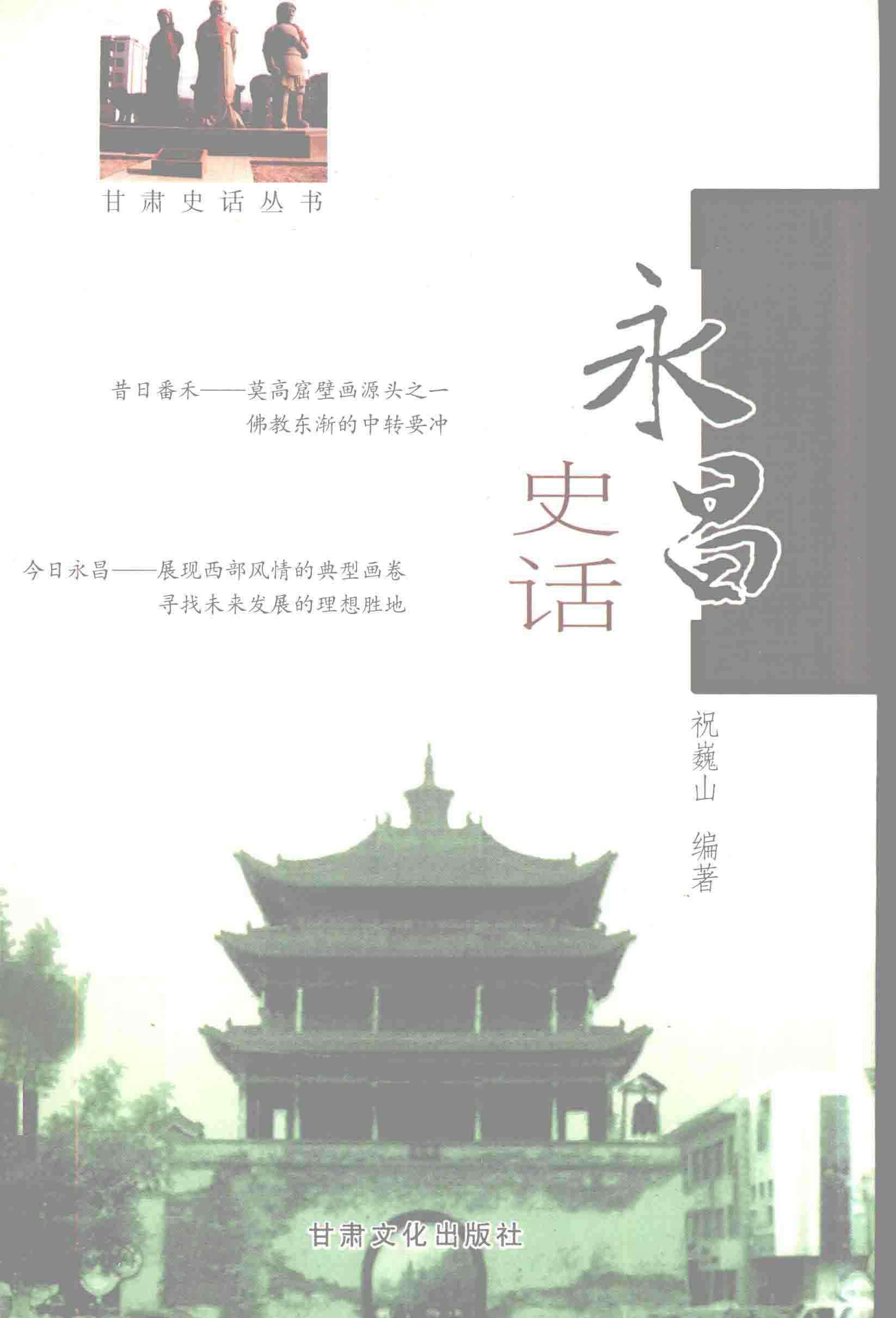

钟鼓楼位于永昌县城中心,又名声教楼,县志记:“晨夕考钟伐鼓,以振文教”。明神宗万历初奠基,十五年(1587年)建成,至今已有四百多年历史。楼分台基与楼体两部分,台基方形,边宽22米,高7.2米,为夯土板筑,外表以明式砖护壁,中呈拱洞通达四街。四个拱门之上有东“大观”、南“迎薰”、西“宁远”、北“镇朔”砖刻额匾。台基之上,四边筑有青砖女儿墙,墙高1.5米。台基北角建砖台,从砖台可登一楼。楼体木结构,规制同西安钟鼓楼,方形,高24.5米,两层三檐,属重檐盝顶式建筑。底层面阔间,进深三间,俗叫转五。四面正中置格扇门,筑厚边墙,抱紧四角劲柱。双翘单昂斗拱。上层面阔、进深同底层,层檐及檐柱向内收缩,檐下置望台围栏,四面通连,可凭栏远眺。上为盝顶式屋顶,最上造八卦式宝顶,人不可及楼体四面檐之下,各置巨匾三块,东面上、中、下分别为“日摩云”、“民淳俗美”、“金阙迎恩”;南面上、中、下分别为“文运天开”、“魁壁联挥”、“云锦天香”;西面上、中、下分别为“中无一柱”、“怀柔西域”、“玉关通道”;北面上、中、下分别为“声闻四达”、“保障金川”、“威宣沙漠”。一层楼台上置铁铸大钟一口,内置大鼓一面。永昌钟鼓楼曾多次维修:清顺治时参将郑续善补修;清高宗乾隆二十二年(1767年)知县白钟麟动员乡里大事修缮。此后的200多年里,经历了多次地震,民国16年(1927年)大地震后,楼体倾斜,部分构件断裂脱卯,楼顶漏,呈危险之象。中华人民共和国成立之后,也曾几次维修,1981年省人民政府公布为省级文物保护单位。1984年,中共永昌县委、永昌县人民政府报省、市人民政府批准,对钟鼓楼进行了落架重修,1984年6月动工,1986年6月竣工维修坚持修旧如日,保持原样。聘请古建筑专家指导维修,通天柱选用优质红松,椽材精选祁连云彩。用南山石制基石,北京琉璃制品厂重造琉璃兽及八卦式宝顶。由国内名书法家重书匾额,由咸阳古建筑维修队彩绘,对损坏的四角风铃等原件均复原样整个建筑,结构严谨、造艺精湛、风格典雅凝重、英姿雄伟壮观。可谓丝绸古道上的一部杰作。