钟鼓楼

| 知识出处: | 《永昌县城关镇志(1986—2006)》 |

| 唯一号: | 292035020220000028 |

| 作品名称: | 钟鼓楼 |

| 文件路径: | 2920/01/object/PDF/292010020220000002/001 |

| 起始页: | 0194.pdf |

| 分类: | 建筑 |

| 创建时间: | 明万历十四年(公元1587年) |

| 分类号: | K928.74 |

| 主题词: | 阁楼-名胜古迹-中国 |

作品简介

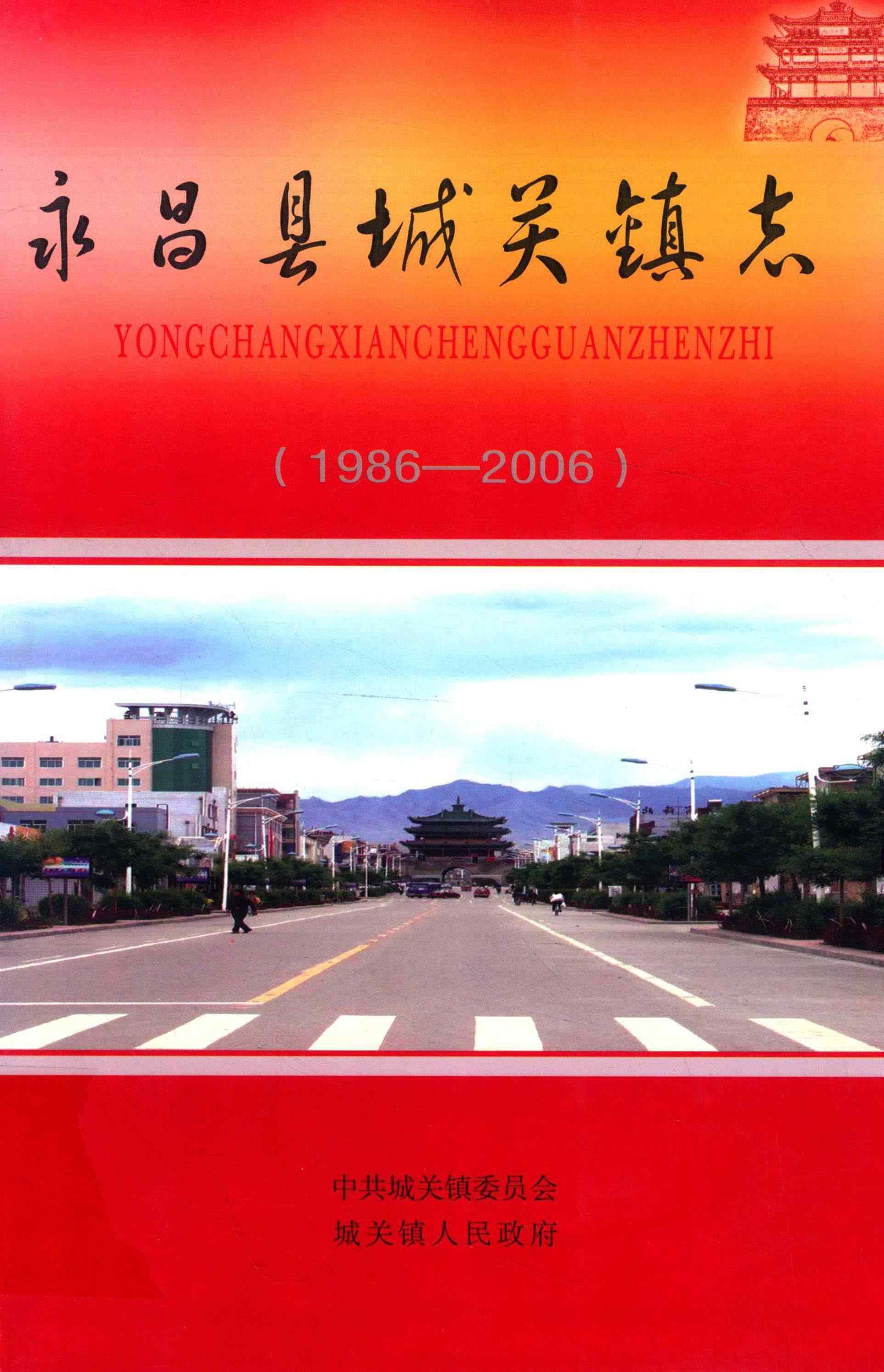

钟鼓楼位于县城中心、四大街交汇之处,建于明万历十四年(公元1587年),楼呈正方形,规制仿西安钟楼,通高24.5米,分台基与楼体两部分。台基底边长22米,高7.2米,台体土筑包砖,四面正中各有高、宽均为6米的券形门洞通达四街。楼的整体为木质结构,上下二层,重檐三滴水,四角攒顶,覆盖碧色琉璃瓦,每层有斗拱、藻井、彩绘,两层楼四周均有明柱回廊。楼顶有高2.5米的顶塔式宝顶。基座北门洞西侧有砖砌成的阶梯,楼内设木梯可盘旋而上。楼体四面各悬巨匾三块,东面匾文为“丽日摩云”、“民淳俗美”、“金阙迎恩”;南面为“文运天开”、“魁壁联辉”、“云锦天香”;西面为“中天一柱”、“怀柔西域”、“玉关通道”;北面为“声闻四达”、“保障金川”、“威宣沙漠”。台基拱门有砖雕题额:东“大观”、南“迎薰”、西“宁远”、北“镇朔”。一层楼台西南角悬大铁钟一口,楼内置大鼓一面。永昌县志云:“晨夕考钟伐鼓,以振文教”,所以也叫声教楼。

钟鼓楼建成后,曾多次维修,历经400年,岿然屹立。特别是1927年的大地震,永昌城乡有无数古刹寺庙、亭台楼榭毁于一旦,但钟鼓楼却稍有倾斜,无有大碍。1981年省人民政府公布为省级文物保护单位。因楼体部分梁柱和构体朽腐,楼顶层层渗漏,1984年,中共永昌县委、永昌县人民政府报经省、市人民政府批准,对钟鼓楼进行了落架维修。1984年6月24日动工,至1986年6月底竣工。7月28日,省、市文化部门验收并剪彩。维修坚持修旧如旧原则,钟鼓楼旧貌新颜,再次屹立在永昌城中心。毁于1958年的大铁钟、大鼓和四面匾额也得到恢复。大钟由县离合器厂承铸,高1.35米,口径1.1米,重1吨;大鼓由县木器社承制,鼓面直径1.6米;匾额邀请国内各地书法家依原文重书,制成黑底金字大匾悬挂四面。这次维修耗资53万元人民币,其中群众集资1万元。2006年6月,钟鼓楼被国务院公布为国家级文物保护单位。

知识出处

《永昌县城关镇志(1986—2006)》

本书的时限起于辛亥革命(1912年),止于1985年,记述了甘肃省永昌县城关镇的地理、民族、人口、建置沿革、政治、军事、农牧业、工业、财贸金融、城市建设、文化艺术、教育、体育、卫生、社会习俗、宗教等方面的情况。

阅读