第二章 望御谷内及周边的佛教遗迹

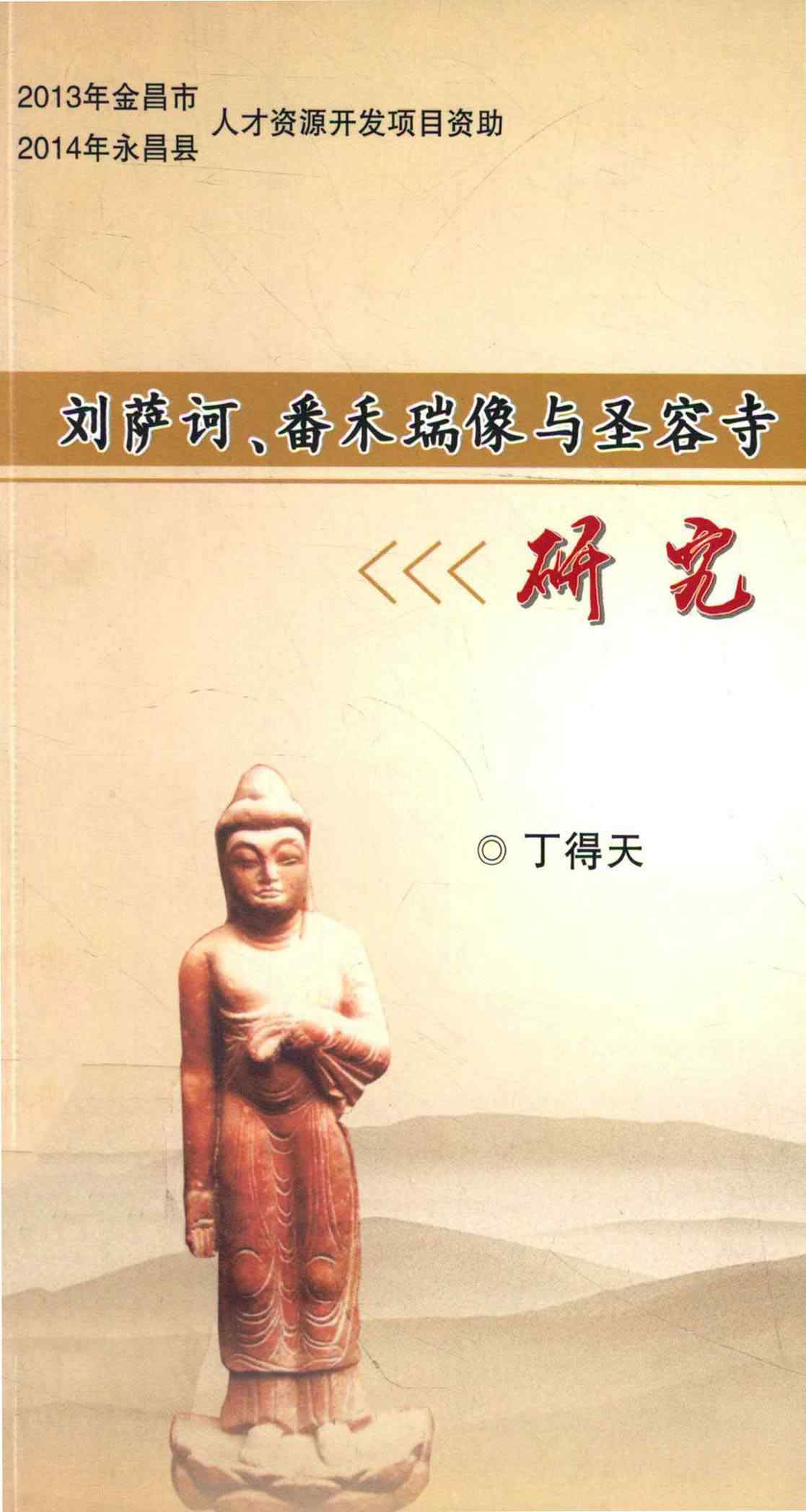

| 内容出处: | 《刘萨诃、番禾瑞像与圣容寺研究》 图书 |

| 唯一号: | 292020020220001957 |

| 颗粒名称: | 第二章 望御谷内及周边的佛教遗迹 |

| 分类号: | K878.6 |

| 页数: | 18 |

| 页码: | 48-64 |

| 摘要: | 本章记述永昌县望御谷内及周边的佛教遗迹概括了望御谷的地望、西夏千佛阁遗址、文书题记等。 |

| 关键词: | 望御谷 永昌县 佛教遗迹 |

内容

第一节 望御谷的地望

望御谷或称御谷,其名并非今人所取,古代即有记载。《北周地理志》考《隋书·地理志》,于“番和”县条下注:“番禾县,在凉州西,有望御谷。”①可见当时望御谷已经有相当名望了。古书中所载的望御谷即今天永昌县自北海子东侧,沿金川峡至圣容寺止的这条峡谷,大致呈东西方向,全长约16公里。谷内东侧有东大河水和北海子泉水汇合注入水库,西侧泉水丰富,至今仍从圣容寺前发源向东流。

这条峡谷内佛教遗迹极为丰富,并且自北魏、北周、隋唐五代、西夏元时期,知道明清时期佛事活动仍然很盛,如瑞像、西夏千佛阁遗址、六字大明咒、花大门石雕佛塔(图一二)等等,故此将之单列为一章。

第二节 西夏千佛阁遗址

西夏千佛阁遗址坐落在红山窑乡毛卜喇村东边的一块台地上,东侧即望御谷,距离望御谷内圣容寺仅约一公里。千佛阁的主体建筑结构已被毁损殆尽,只留下一座封土堆。自明代、清代,直至上世纪七十年代之前,根据县志和相关文献的记载,人们都认为这座封土堆是元代高昌王纽林的斤之墓,如乾隆十一年,张绍美编纂的《五凉考治六德集全志》(简称《五凉全志》)中“高昌王墓”条下载:“县北二十五里,圣容寺之次。有世勋碑记。”①其后的嘉庆、宣统和民国续修的永昌县志均依此说。

高昌王纽林的斤,《元史》有传②:

纽林的斤,尚幼,诣阙请兵北征,以复父雠。帝壮其志,赐金币巨万,妻以公主曰不鲁罕,太宗之孙女也有旨师出河西,俟北征诸军齐发,遂留永昌。会吐蕃脱思麻作乱,诏以荣禄大夫平章政事,领本部探马等军万人镇吐蕃宣慰司。威德明信,贼用敛迹,其民赖以安。武宗召还,嗣为亦都护,赐之金印,复署其部押西护司之官。仁宗始稽故实,封为高昌王,别以金印赐之,设王傅之官。其王印行诸内郡,亦都护印行诸畏兀儿之境。

《五凉全志》“永昌路”条下载:“永昌路,城北三十里,元置,今永昌堡。有高昌王碑,巎巎书。”①永昌堡,即今武威市凉州区之永昌镇,其名也做永昌。而永昌县则于1981年由武威地区划归甘肃金昌市。两百多年来,永昌、武威两地间对高昌王墓的所在地、高昌王的封地甚至对“永昌”之名的争议一直延续不断,学界也有不同的看法。②为解开这个历史悬案和证实高昌王墓的所在地,1978年8月,武威地区文教局组织的文物工作队在永昌进行文物普查时,对所谓的元代高昌王墓作了勘探清理工作,以期求得答案,却意外发现了西夏时期的千佛阁遗址,这也是此次调查工作的肇因。武威市考古研究所党寿山先生对此次调查做了详细的著录和初步研究。清理出来的建筑物基址上有“大德己未五年二月二十九日灵务人巡礼到千佛阁”、“天盛五年廿七日巡礼到”等题记,由此证实了这座封土堆确非高昌王之墓,而是一处已毁的名叫千佛阁的西夏佛教建筑遗址。

一、千佛阁残存建筑基址的初步调查

千佛阁遗址的封土堆略呈圆形,高7.8米,直径约为20米。封土堆下发现有大量的木炭、灰烬和瓦砾碎片,应当是烧焦的木构建筑材料和破碎的砖石。清理出的千佛阁建筑基址主要有外围墙体和中间的正方形佛塔两部分。外围残损的墙体基址呈正方形,每边长17.35米,除南面还存有一部分墙体外,其余三面已基本不存;中间是一座残高2.7米的正方形佛塔,方塔底层边长12.55米,高1.27米,与外围墙体四边的距离相等,距离2.4米。中间方形佛塔的底层用生土夯实,再用大块石料铺地,再砌以37?23?12厘米的土块,土块周围用石料包边,空隙处再用生土填实。方塔底层的四角各有一块柱痕,除四角的柱痕外,各边又有5块间距相等的柱痕,共计24块柱痕,柱痕之间的间距2.09米,每块柱痕直径约为30厘米,下边垫有柱础石。底层之上,又残存三级塔层,逐级向内收分。第一层边长9.91米,第二层8.82米,第三层

7.83米,第一、第二层高约0.8米,第三层已残整个土塔的外表,全部用草泥作底,白灰抹面。

方形土塔的塔基外围为墙体,墙体四角各有一块半圆形柱痕,除四角柱痕外,各边又有7块间距相等的半圆形柱痕,柱痕直径约为30厘米左右,每个柱痕下垫有边长40厘米、高约10厘米的正方形柱础石。墙体的柱痕、柱石与塔底层的柱痕、柱石相对应。从墙体、方塔和柱础遗迹的相互位置做初步的判断,墙体的柱痕应是外侧廊柱的位置;方塔底层的柱痕,应是内柱的位置。借助党寿山先生复原的平面图结构图(图一三),可以一窥千佛阁基址大概的形制从已经发现的地面遗址来看,没有发现门框的遗迹,门的朝向不能断定,造成千佛阁的坐向方位尚不能准确的断定。

二、文书题记

残存的墙体上记有多处不同民族文字的文书题记,有汉、藏、回鹘、西夏等文字。大部分文书题记在土塔底层四边的侧壁上,其中汉文题记有

十四题,有些题记比较模糊,比较清楚的有九题。汉文题记如下①:

1.方塔底层东壁的六则题记

(1)“大德己未五年二月二十九日灵务人巡礼到千佛阁,然願普伏兹仁慈之德,普济愚达!速证口题记。鲍翁王大男鲍惠迪、第二鲍甘浪□□男□□□。”

“大德”是西夏崇宗赵乾顺的年号,大德己未五年即1139年。灵务即灵武,今宁夏回族自治区灵武县。正是从这一题记我们得以知道这座建筑的名称为“千佛阁”。其意即宁夏灵武人鲍翁王和自己的几个儿子亲至千佛阁巡礼。前口口口福哥偏但口和妻王氏、钊戒安、康年、康契丹埋、康闰埋、康小埋。大都督府。”

这则题记的周围绘有双线边框,下面绘有莲花底座,上面有曲线的顶盖。

(3)“....圣容佛至千佛阁记”

圣容佛,即千佛阁东侧望御谷内圣容寺中供奉的佛像。

(4)“今月廿四日德宝巡礼千佛阁记”

(5)“....六年八月廿三日..思学”

(6)“....丘一行人..爱二人因看千佛阁..”

2.方塔底层南壁的两则题记

(1)“丁酉七年八月二十六日..净信弟子四人巡礼到来,王绎遂娘、王遇、的成、由成。”

(2)“赵阿山巡礼...”

3.方塔底层北壁的一则题记

“天盛五年廿七日巡礼到...”

天盛为西夏仁宗赵仁孝之年号,天盛五年即

公元1153年。

三、残存的壁画和砖瓦

壁画主要绘制在残存土塔的塔身和南侧的部分墙体上面。中间方形土塔的一二三层侧面的壁画大部分被保存了下来。以第一层为例,每一面绘制坐佛17身,每身高65厘米,宽57厘米。壁画的题材都是千佛,但表现形式和绘画技法各有差别,而且这些壁画大多是绘制了两层或三层。以遗址南侧墙体上的壁画为例,壁画中的佛像袒胸着红色袈裟,结禅定印,跏趺坐于橘红色莲座上(图一四);或身着灰绿色袈裟,裹身绕足,端坐在白色莲蓬上(图一五)。

残存的砖瓦皆为青砖、青瓦。青砖有长方形和正方形两种,长方形青砖为32×16×5厘米,正方形的是34×34×6厘米。瓦有筒瓦和板瓦两种,应是铺设外檐所用。除此之外还出土有兽面纹瓦当(图一六)。瓦当,呈圆形,直径15厘米,厚1.5厘米。中间兽面图案,周边饰有圆点纹、三道弦纹。兽面眉目竖起,龇牙咧嘴,形象生动,神态凶猛。

第三节 藏传佛教六字真言石刻

望御谷西端圣容寺山门对面偏东的崖壁上,题刻有藏传佛教六字真言的摩崖石刻。石刻共计两方,距崖底2.8米,面积大约0.8平方米,每字20厘米见方,皆为阴刻。

西侧一方石刻上下共两行,自左至右书写第一行为梵文,第二行为藏文,如图(图一七)。东侧一方石刻上下共四行,也是自左至右书写(图一八)。第一行为八思巴文;第二行或为回鹘文,或是蒙文,因石质风化裂损而不甚清晰,不能详细辨识之;第三行西夏文;第四行为汉文,为“唵麻你鉢弭吽”。这六个汉字与常见的汉字六字真言“嗡嘛呢叭咪吽”略有区别,字的写法不同,但读音是相同的。六字的读音分别是:唵同“嗡”(读ōng);麻同“嘛”(读mā);你同“呢”(读nī);鉢同“叭”(读bēi);弭同“咪”(读mēi);最后一字因时间久远,石质风化而不清晰,不能准确识别,应当为“吽(读hōng)”或者通“吽”字。

唵嘛呢叭咪吽,或作“唵麻抳钵讷铭吽”,亦有同音不同字者,也称作六字大明咒、大明陀罗尼咒或观音六字真言,是大慈大悲观世音菩萨的咒语。其读法源于印度梵文的音译,后随着佛教在西藏的传播而逐渐流行开来,藏传和汉传佛教中都流行持诵此咒,藏传佛教尤甚,不论显宗还是密宗都很重视念诵此六字真言。①

“六字真言”不仅在藏传佛教里有,而且在汉传佛教中也有。唵表示佛部心,代表法、报、化三身,也可以说成三金刚(身金刚、语金刚、意金刚),念诵此字时身体要应于身、口、意成一体,才能获得成就。嘛呢表示宝部心,就是摩尼宝珠,取之不尽、用之不竭、随心所愿、无不满足,向它祈求自然会得到精神需求和各种物质财富。叭咪表示莲花部心,就是出污泥而不染的莲花,表示现代人虽处于五浊恶世的轮回中,但诵此真言,就能去除烦恼,获得清净。吽表示金刚部心,是祈愿成就的意思,必须依靠佛的力量,才能循序渐进、勤勉修行、普渡众生、成就一切,最后达到成佛的愿望。六个字代表:六度,六种佛,六佛智,六佛身,度六道之众等。这六字又是观世音的圣号,将其译成汉文后的大意是:“敬礼!如意宝,莲花!”②佛教认为持诵六字真言具有极大的功效,念诵此六字真言具有微妙不可思议之功德,又具无量三昧法门,金刚护法、天龙八部等等无不欢喜拥护。若此真言着于身、触于手、藏于家,或书于门,皆得逢凶化吉,遇难呈祥,一切所求,无不满足。

这几行文字的题刻人和时间,笔者认为有两种可能性。其一,元代初尚有西夏文和八思巴文并行使用的一段时间,在题刻时连同汉字将儿种文字同时题刻;另一种可能即西夏时期刻有西夏文和汉文,元代占据该地区后,又将八思巴文刻在汉文和西夏文的上方,以示自身的地位更加尊崇。

第四节 圣容寺塔

圣容寺前后山顶各有佛塔一座,二塔隔谷相望。2001年6月,经国务院批准公布其为第五批全国重点文物保护单位。两座塔的修建年代已无准确的文献可考,但从大塔内壁留下的墨书题记以及塔的建筑风格、形制和结构来看,应是唐代早中期建筑。

一、圣容寺塔的建筑形制

寺后山顶建有大塔一座,形制为方形空心密檐式砖塔,共七层(图一九)。大塔于上世纪八十年代经过重修,现在看到的已经不是原貌。塔基呈方形,宽约10.8米,第一层塔身较高,南面辟门,每边长5.44米,逐层往上收分,通高约12米,外侧轮廓呈现出轻度的抛物线。塔檐用砖砌叠涩挑出十三层,从下往上第四层和第八层挑出菱角牙子。每级南面辟窗洞,当为通风采光之用。塔内原有的木梯通至塔肩部,现已残毁不存。从建筑式样看,圣容寺大塔系仿照长安的小雁塔所做(图二〇)。

寺前山顶的塔相对小得多,海拔较大塔为高,塔的形制为空心方形,共七级(图二一)。现在看到的小塔是经过重新修葺的,原貌已不存。小塔第一层塔身较高,南面辟门洞,略呈长方形,东西2.13米,南北长2.26米,通高4.9米。小塔外部轮廓呈斜线,塔顶部已残损,塔身上没有任何题记或纹饰。

二、圣容寺密檐式塔的发展及时代

塔这种建筑结构并不是中国固有的,梵文读作“窣堵坡”、浮屠、佛图等等,梵文中是“坟冢”的意思,是用来保存或埋葬佛教创始人释迦牟尼的“舍利”所用的建筑。塔随佛教传到中国以后,结合中国原有的建筑,随着建筑材料、建筑技术的不断发展变化,结构和形式也在不断地改变。中国的古建筑历来是以木构为主,早期的塔大多也是木构建筑。木构建筑便于修建、登临,抗震能力很强,但极易遭火烧焚毁,且不耐腐朽、虫蛀,使得造塔者不得不考虑让其长久保存的方法。从建筑材料及成本的角度及其他角度来讲,砖石就是最好的替代品,这样就出现了砖石结构的塔,现存的大部分塔为砖石结构就是最好的见证。到隋唐及以后,出现了大量的砖石结构的塔,包括仿木构楼阁式塔、密檐式塔、覆钵式塔等等。

圣容寺塔就是典型的密檐式塔,这种类型的塔在中国古代的佛塔中占有非常重要的地位。木构楼阁式塔在向砖石塔发展的过程中,其中最重要的一种塔就是密檐式塔。罗哲文先生将密檐式塔的特征归结为以下四个方面①:

1.下部第一层塔身比例特别大。第一层塔身以上,塔檐紧密相连,层层重叠,各层之间距离比较短。

2.第一层塔身以上,各层塔檐之间的塔身不设类似于楼阁的门窗、柱子等结构。早期的密檐式塔还设有小窗,以后逐渐减少甚至消失。有些密檐式塔为了采光和同期的需要,在檐与檐之间开设了小孔洞,但与内部的楼层不相契合。

3.大部分不能登临眺览。有的密檐式塔内设有楼梯,能够登上,如嵩岳寺塔、小雁塔等,不过这不是为了登塔眺览之用,到辽、金时期,此种塔多为实心,不能登临。

4.第一层塔是整体塔身的重点,大多装饰有佛教的各种佛龛、故事雕刻、斗拱等。随着密檐式塔的发展,装饰也由简至繁,日趋繁富,唐代的尚比较简洁,至宋、辽、金时期则越来越华丽繁复。

圣容寺塔正是早期密檐式塔的代表之一,塔檐用叠涩结构挑出,上层的砖石比下层的砖石稍向外探出一定长度,用以挑出檐子。又因为砖石材料不同于木料,抗弯性差,出檐也就比较短。类似这种出檐较短的密檐式塔的最具代表性的作品就是唐代长安的小雁塔。因为二者的外形轮廓比较相像,所以人们认为圣容寺塔是仿照小雁塔修造的,这种看法不无道理。小雁塔又名“荐福寺塔”,位于唐长安城安仁坊的荐福寺内,现在西安旧城南门外。荐福寺原是高宗李治驾崩后,皇室宗亲为给他荐福于文明元年(684年)修建的,初建时名为“献福寺”而塔直到中宗景龙元年(707年)才建成。后来全国,各地唐、宋时期众多的密檐式砖塔都受到小雁塔的影响,如云南大理的千寻塔,昆明的西寺塔,四川宜宾的旧州白塔以及乐山的灵宝塔等等。小雁塔高约四十多米,塔身所开的窗洞是南北对开,上下成串。圣容寺塔则体量较小,高约12米,只在南面一侧开窗洞,上下

成串对齐,与其相比,圣容寺塔很明显也受到小雁塔这种造型风格的影响。

三、题记和壁画

据上世纪八十年代初孙修身先生对圣容寺及佛塔进行调查后发表的调查记可知,塔内四壁留有壁画和墨书题记,可惜大部分被鸟粪覆盖,只能辨认出少部分的壁画和字迹。①其后因为香火烟熏、自然剥落和鸟粪污损等的影响,塔内的壁画、题记至今几乎不能辨识。从现在残留壁画的剥离处可以看出,塔内四壁均是涂泥作画,壁画共有三层。下层东壁剥离处,有“如同其下殿中和东侧石室所见石刻雕像相类的画像一身”①,东侧石室的石刻雕像即本文第一章第二节中的Ⅱ型番禾瑞像,与此造型相同者,应当是番禾瑞像造型的壁画。塔内甬道顶部东侧的砌砖上留有唐“乾元元年(758年)”的题记。甬道内侧正中部的题记中有“..一千五百人”、“圣容寺”、“番僧×××”等字样。

根据塔内留存的这些题记和壁画来看,并非是同一时代所书写和绘制的。甬道顶部东侧的壁砖上出现“乾元元年”的题记,可证此塔的建成时间至少要早于758年,而此时恰逢“安史之乱”。天宝十四年(755年)十一月发生的“安史之乱”,至763年才告结束,这一事件极大的打击了唐王朝,也是唐朝由盛转衰的转折点。与此同时,墀松德赞在位时期的吐蕃正处于上升扩张时期,在“安史之乱”的背景下,唐朝边镇守军尽皆内调平叛,边镇空虚,原本唐蕃对峙的局面被打破。758年,吐蕃乘机要挟与唐王朝在鸿胪寺歃血立盟,唐肃宗被迫承认被吐蕃所占的地区。763年,吐蕃军队甚至一度占领了长安,这些情况在客观上也是河西地区被吐蕃占领之前的真实写照。塔内甬道内侧正中部的同一方题记中,出现了“番僧”和“圣容寺”的字样,却没有留下有关纪年的信息。这里的“番僧”应当是指信奉藏传佛教的僧人。766年之前永昌已经被吐蕃所占领,圣容寺自然也会被吐蕃所占,由信奉藏传佛教的吐蕃人来管理这座寺院,那么此寺院很可能就以供奉藏传佛教为主。广为流传的“蕃人盗宝”的故事发生的源头即有可能就是以此为源头的。

圣容寺自番禾瑞像诞生到北周保定年间建寺以来,一直是汉地佛教著名的寺院,供奉的主尊也是番禾瑞像。圣容寺从吐蕃占据开始,其后历代都是汉藏兼有,同河西走廊其他如马蹄寺、文殊寺等佛教石窟和寺庙的情况是比较相像的。同时,在同一方题记中也出现了“圣容寺”之名,这也是最早出现的有圣容寺之名的记录。前已述及,“圣容”一词虽然早在唐朝就已出现,但以“圣容”冠为寺名,至少出现在北宋乾德年之后了。另外,题记中的“番僧”主要指的是信奉藏传佛教的僧侣,可知书写此段题记的作者所奉应当是汉传佛教。

望御谷或称御谷,其名并非今人所取,古代即有记载。《北周地理志》考《隋书·地理志》,于“番和”县条下注:“番禾县,在凉州西,有望御谷。”①可见当时望御谷已经有相当名望了。古书中所载的望御谷即今天永昌县自北海子东侧,沿金川峡至圣容寺止的这条峡谷,大致呈东西方向,全长约16公里。谷内东侧有东大河水和北海子泉水汇合注入水库,西侧泉水丰富,至今仍从圣容寺前发源向东流。

这条峡谷内佛教遗迹极为丰富,并且自北魏、北周、隋唐五代、西夏元时期,知道明清时期佛事活动仍然很盛,如瑞像、西夏千佛阁遗址、六字大明咒、花大门石雕佛塔(图一二)等等,故此将之单列为一章。

第二节 西夏千佛阁遗址

西夏千佛阁遗址坐落在红山窑乡毛卜喇村东边的一块台地上,东侧即望御谷,距离望御谷内圣容寺仅约一公里。千佛阁的主体建筑结构已被毁损殆尽,只留下一座封土堆。自明代、清代,直至上世纪七十年代之前,根据县志和相关文献的记载,人们都认为这座封土堆是元代高昌王纽林的斤之墓,如乾隆十一年,张绍美编纂的《五凉考治六德集全志》(简称《五凉全志》)中“高昌王墓”条下载:“县北二十五里,圣容寺之次。有世勋碑记。”①其后的嘉庆、宣统和民国续修的永昌县志均依此说。

高昌王纽林的斤,《元史》有传②:

纽林的斤,尚幼,诣阙请兵北征,以复父雠。帝壮其志,赐金币巨万,妻以公主曰不鲁罕,太宗之孙女也有旨师出河西,俟北征诸军齐发,遂留永昌。会吐蕃脱思麻作乱,诏以荣禄大夫平章政事,领本部探马等军万人镇吐蕃宣慰司。威德明信,贼用敛迹,其民赖以安。武宗召还,嗣为亦都护,赐之金印,复署其部押西护司之官。仁宗始稽故实,封为高昌王,别以金印赐之,设王傅之官。其王印行诸内郡,亦都护印行诸畏兀儿之境。

《五凉全志》“永昌路”条下载:“永昌路,城北三十里,元置,今永昌堡。有高昌王碑,巎巎书。”①永昌堡,即今武威市凉州区之永昌镇,其名也做永昌。而永昌县则于1981年由武威地区划归甘肃金昌市。两百多年来,永昌、武威两地间对高昌王墓的所在地、高昌王的封地甚至对“永昌”之名的争议一直延续不断,学界也有不同的看法。②为解开这个历史悬案和证实高昌王墓的所在地,1978年8月,武威地区文教局组织的文物工作队在永昌进行文物普查时,对所谓的元代高昌王墓作了勘探清理工作,以期求得答案,却意外发现了西夏时期的千佛阁遗址,这也是此次调查工作的肇因。武威市考古研究所党寿山先生对此次调查做了详细的著录和初步研究。清理出来的建筑物基址上有“大德己未五年二月二十九日灵务人巡礼到千佛阁”、“天盛五年廿七日巡礼到”等题记,由此证实了这座封土堆确非高昌王之墓,而是一处已毁的名叫千佛阁的西夏佛教建筑遗址。

一、千佛阁残存建筑基址的初步调查

千佛阁遗址的封土堆略呈圆形,高7.8米,直径约为20米。封土堆下发现有大量的木炭、灰烬和瓦砾碎片,应当是烧焦的木构建筑材料和破碎的砖石。清理出的千佛阁建筑基址主要有外围墙体和中间的正方形佛塔两部分。外围残损的墙体基址呈正方形,每边长17.35米,除南面还存有一部分墙体外,其余三面已基本不存;中间是一座残高2.7米的正方形佛塔,方塔底层边长12.55米,高1.27米,与外围墙体四边的距离相等,距离2.4米。中间方形佛塔的底层用生土夯实,再用大块石料铺地,再砌以37?23?12厘米的土块,土块周围用石料包边,空隙处再用生土填实。方塔底层的四角各有一块柱痕,除四角的柱痕外,各边又有5块间距相等的柱痕,共计24块柱痕,柱痕之间的间距2.09米,每块柱痕直径约为30厘米,下边垫有柱础石。底层之上,又残存三级塔层,逐级向内收分。第一层边长9.91米,第二层8.82米,第三层

7.83米,第一、第二层高约0.8米,第三层已残整个土塔的外表,全部用草泥作底,白灰抹面。

方形土塔的塔基外围为墙体,墙体四角各有一块半圆形柱痕,除四角柱痕外,各边又有7块间距相等的半圆形柱痕,柱痕直径约为30厘米左右,每个柱痕下垫有边长40厘米、高约10厘米的正方形柱础石。墙体的柱痕、柱石与塔底层的柱痕、柱石相对应。从墙体、方塔和柱础遗迹的相互位置做初步的判断,墙体的柱痕应是外侧廊柱的位置;方塔底层的柱痕,应是内柱的位置。借助党寿山先生复原的平面图结构图(图一三),可以一窥千佛阁基址大概的形制从已经发现的地面遗址来看,没有发现门框的遗迹,门的朝向不能断定,造成千佛阁的坐向方位尚不能准确的断定。

二、文书题记

残存的墙体上记有多处不同民族文字的文书题记,有汉、藏、回鹘、西夏等文字。大部分文书题记在土塔底层四边的侧壁上,其中汉文题记有

十四题,有些题记比较模糊,比较清楚的有九题。汉文题记如下①:

1.方塔底层东壁的六则题记

(1)“大德己未五年二月二十九日灵务人巡礼到千佛阁,然願普伏兹仁慈之德,普济愚达!速证口题记。鲍翁王大男鲍惠迪、第二鲍甘浪□□男□□□。”

“大德”是西夏崇宗赵乾顺的年号,大德己未五年即1139年。灵务即灵武,今宁夏回族自治区灵武县。正是从这一题记我们得以知道这座建筑的名称为“千佛阁”。其意即宁夏灵武人鲍翁王和自己的几个儿子亲至千佛阁巡礼。前口口口福哥偏但口和妻王氏、钊戒安、康年、康契丹埋、康闰埋、康小埋。大都督府。”

这则题记的周围绘有双线边框,下面绘有莲花底座,上面有曲线的顶盖。

(3)“....圣容佛至千佛阁记”

圣容佛,即千佛阁东侧望御谷内圣容寺中供奉的佛像。

(4)“今月廿四日德宝巡礼千佛阁记”

(5)“....六年八月廿三日..思学”

(6)“....丘一行人..爱二人因看千佛阁..”

2.方塔底层南壁的两则题记

(1)“丁酉七年八月二十六日..净信弟子四人巡礼到来,王绎遂娘、王遇、的成、由成。”

(2)“赵阿山巡礼...”

3.方塔底层北壁的一则题记

“天盛五年廿七日巡礼到...”

天盛为西夏仁宗赵仁孝之年号,天盛五年即

公元1153年。

三、残存的壁画和砖瓦

壁画主要绘制在残存土塔的塔身和南侧的部分墙体上面。中间方形土塔的一二三层侧面的壁画大部分被保存了下来。以第一层为例,每一面绘制坐佛17身,每身高65厘米,宽57厘米。壁画的题材都是千佛,但表现形式和绘画技法各有差别,而且这些壁画大多是绘制了两层或三层。以遗址南侧墙体上的壁画为例,壁画中的佛像袒胸着红色袈裟,结禅定印,跏趺坐于橘红色莲座上(图一四);或身着灰绿色袈裟,裹身绕足,端坐在白色莲蓬上(图一五)。

残存的砖瓦皆为青砖、青瓦。青砖有长方形和正方形两种,长方形青砖为32×16×5厘米,正方形的是34×34×6厘米。瓦有筒瓦和板瓦两种,应是铺设外檐所用。除此之外还出土有兽面纹瓦当(图一六)。瓦当,呈圆形,直径15厘米,厚1.5厘米。中间兽面图案,周边饰有圆点纹、三道弦纹。兽面眉目竖起,龇牙咧嘴,形象生动,神态凶猛。

第三节 藏传佛教六字真言石刻

望御谷西端圣容寺山门对面偏东的崖壁上,题刻有藏传佛教六字真言的摩崖石刻。石刻共计两方,距崖底2.8米,面积大约0.8平方米,每字20厘米见方,皆为阴刻。

西侧一方石刻上下共两行,自左至右书写第一行为梵文,第二行为藏文,如图(图一七)。东侧一方石刻上下共四行,也是自左至右书写(图一八)。第一行为八思巴文;第二行或为回鹘文,或是蒙文,因石质风化裂损而不甚清晰,不能详细辨识之;第三行西夏文;第四行为汉文,为“唵麻你鉢弭吽”。这六个汉字与常见的汉字六字真言“嗡嘛呢叭咪吽”略有区别,字的写法不同,但读音是相同的。六字的读音分别是:唵同“嗡”(读ōng);麻同“嘛”(读mā);你同“呢”(读nī);鉢同“叭”(读bēi);弭同“咪”(读mēi);最后一字因时间久远,石质风化而不清晰,不能准确识别,应当为“吽(读hōng)”或者通“吽”字。

唵嘛呢叭咪吽,或作“唵麻抳钵讷铭吽”,亦有同音不同字者,也称作六字大明咒、大明陀罗尼咒或观音六字真言,是大慈大悲观世音菩萨的咒语。其读法源于印度梵文的音译,后随着佛教在西藏的传播而逐渐流行开来,藏传和汉传佛教中都流行持诵此咒,藏传佛教尤甚,不论显宗还是密宗都很重视念诵此六字真言。①

“六字真言”不仅在藏传佛教里有,而且在汉传佛教中也有。唵表示佛部心,代表法、报、化三身,也可以说成三金刚(身金刚、语金刚、意金刚),念诵此字时身体要应于身、口、意成一体,才能获得成就。嘛呢表示宝部心,就是摩尼宝珠,取之不尽、用之不竭、随心所愿、无不满足,向它祈求自然会得到精神需求和各种物质财富。叭咪表示莲花部心,就是出污泥而不染的莲花,表示现代人虽处于五浊恶世的轮回中,但诵此真言,就能去除烦恼,获得清净。吽表示金刚部心,是祈愿成就的意思,必须依靠佛的力量,才能循序渐进、勤勉修行、普渡众生、成就一切,最后达到成佛的愿望。六个字代表:六度,六种佛,六佛智,六佛身,度六道之众等。这六字又是观世音的圣号,将其译成汉文后的大意是:“敬礼!如意宝,莲花!”②佛教认为持诵六字真言具有极大的功效,念诵此六字真言具有微妙不可思议之功德,又具无量三昧法门,金刚护法、天龙八部等等无不欢喜拥护。若此真言着于身、触于手、藏于家,或书于门,皆得逢凶化吉,遇难呈祥,一切所求,无不满足。

这几行文字的题刻人和时间,笔者认为有两种可能性。其一,元代初尚有西夏文和八思巴文并行使用的一段时间,在题刻时连同汉字将儿种文字同时题刻;另一种可能即西夏时期刻有西夏文和汉文,元代占据该地区后,又将八思巴文刻在汉文和西夏文的上方,以示自身的地位更加尊崇。

第四节 圣容寺塔

圣容寺前后山顶各有佛塔一座,二塔隔谷相望。2001年6月,经国务院批准公布其为第五批全国重点文物保护单位。两座塔的修建年代已无准确的文献可考,但从大塔内壁留下的墨书题记以及塔的建筑风格、形制和结构来看,应是唐代早中期建筑。

一、圣容寺塔的建筑形制

寺后山顶建有大塔一座,形制为方形空心密檐式砖塔,共七层(图一九)。大塔于上世纪八十年代经过重修,现在看到的已经不是原貌。塔基呈方形,宽约10.8米,第一层塔身较高,南面辟门,每边长5.44米,逐层往上收分,通高约12米,外侧轮廓呈现出轻度的抛物线。塔檐用砖砌叠涩挑出十三层,从下往上第四层和第八层挑出菱角牙子。每级南面辟窗洞,当为通风采光之用。塔内原有的木梯通至塔肩部,现已残毁不存。从建筑式样看,圣容寺大塔系仿照长安的小雁塔所做(图二〇)。

寺前山顶的塔相对小得多,海拔较大塔为高,塔的形制为空心方形,共七级(图二一)。现在看到的小塔是经过重新修葺的,原貌已不存。小塔第一层塔身较高,南面辟门洞,略呈长方形,东西2.13米,南北长2.26米,通高4.9米。小塔外部轮廓呈斜线,塔顶部已残损,塔身上没有任何题记或纹饰。

二、圣容寺密檐式塔的发展及时代

塔这种建筑结构并不是中国固有的,梵文读作“窣堵坡”、浮屠、佛图等等,梵文中是“坟冢”的意思,是用来保存或埋葬佛教创始人释迦牟尼的“舍利”所用的建筑。塔随佛教传到中国以后,结合中国原有的建筑,随着建筑材料、建筑技术的不断发展变化,结构和形式也在不断地改变。中国的古建筑历来是以木构为主,早期的塔大多也是木构建筑。木构建筑便于修建、登临,抗震能力很强,但极易遭火烧焚毁,且不耐腐朽、虫蛀,使得造塔者不得不考虑让其长久保存的方法。从建筑材料及成本的角度及其他角度来讲,砖石就是最好的替代品,这样就出现了砖石结构的塔,现存的大部分塔为砖石结构就是最好的见证。到隋唐及以后,出现了大量的砖石结构的塔,包括仿木构楼阁式塔、密檐式塔、覆钵式塔等等。

圣容寺塔就是典型的密檐式塔,这种类型的塔在中国古代的佛塔中占有非常重要的地位。木构楼阁式塔在向砖石塔发展的过程中,其中最重要的一种塔就是密檐式塔。罗哲文先生将密檐式塔的特征归结为以下四个方面①:

1.下部第一层塔身比例特别大。第一层塔身以上,塔檐紧密相连,层层重叠,各层之间距离比较短。

2.第一层塔身以上,各层塔檐之间的塔身不设类似于楼阁的门窗、柱子等结构。早期的密檐式塔还设有小窗,以后逐渐减少甚至消失。有些密檐式塔为了采光和同期的需要,在檐与檐之间开设了小孔洞,但与内部的楼层不相契合。

3.大部分不能登临眺览。有的密檐式塔内设有楼梯,能够登上,如嵩岳寺塔、小雁塔等,不过这不是为了登塔眺览之用,到辽、金时期,此种塔多为实心,不能登临。

4.第一层塔是整体塔身的重点,大多装饰有佛教的各种佛龛、故事雕刻、斗拱等。随着密檐式塔的发展,装饰也由简至繁,日趋繁富,唐代的尚比较简洁,至宋、辽、金时期则越来越华丽繁复。

圣容寺塔正是早期密檐式塔的代表之一,塔檐用叠涩结构挑出,上层的砖石比下层的砖石稍向外探出一定长度,用以挑出檐子。又因为砖石材料不同于木料,抗弯性差,出檐也就比较短。类似这种出檐较短的密檐式塔的最具代表性的作品就是唐代长安的小雁塔。因为二者的外形轮廓比较相像,所以人们认为圣容寺塔是仿照小雁塔修造的,这种看法不无道理。小雁塔又名“荐福寺塔”,位于唐长安城安仁坊的荐福寺内,现在西安旧城南门外。荐福寺原是高宗李治驾崩后,皇室宗亲为给他荐福于文明元年(684年)修建的,初建时名为“献福寺”而塔直到中宗景龙元年(707年)才建成。后来全国,各地唐、宋时期众多的密檐式砖塔都受到小雁塔的影响,如云南大理的千寻塔,昆明的西寺塔,四川宜宾的旧州白塔以及乐山的灵宝塔等等。小雁塔高约四十多米,塔身所开的窗洞是南北对开,上下成串。圣容寺塔则体量较小,高约12米,只在南面一侧开窗洞,上下

成串对齐,与其相比,圣容寺塔很明显也受到小雁塔这种造型风格的影响。

三、题记和壁画

据上世纪八十年代初孙修身先生对圣容寺及佛塔进行调查后发表的调查记可知,塔内四壁留有壁画和墨书题记,可惜大部分被鸟粪覆盖,只能辨认出少部分的壁画和字迹。①其后因为香火烟熏、自然剥落和鸟粪污损等的影响,塔内的壁画、题记至今几乎不能辨识。从现在残留壁画的剥离处可以看出,塔内四壁均是涂泥作画,壁画共有三层。下层东壁剥离处,有“如同其下殿中和东侧石室所见石刻雕像相类的画像一身”①,东侧石室的石刻雕像即本文第一章第二节中的Ⅱ型番禾瑞像,与此造型相同者,应当是番禾瑞像造型的壁画。塔内甬道顶部东侧的砌砖上留有唐“乾元元年(758年)”的题记。甬道内侧正中部的题记中有“..一千五百人”、“圣容寺”、“番僧×××”等字样。

根据塔内留存的这些题记和壁画来看,并非是同一时代所书写和绘制的。甬道顶部东侧的壁砖上出现“乾元元年”的题记,可证此塔的建成时间至少要早于758年,而此时恰逢“安史之乱”。天宝十四年(755年)十一月发生的“安史之乱”,至763年才告结束,这一事件极大的打击了唐王朝,也是唐朝由盛转衰的转折点。与此同时,墀松德赞在位时期的吐蕃正处于上升扩张时期,在“安史之乱”的背景下,唐朝边镇守军尽皆内调平叛,边镇空虚,原本唐蕃对峙的局面被打破。758年,吐蕃乘机要挟与唐王朝在鸿胪寺歃血立盟,唐肃宗被迫承认被吐蕃所占的地区。763年,吐蕃军队甚至一度占领了长安,这些情况在客观上也是河西地区被吐蕃占领之前的真实写照。塔内甬道内侧正中部的同一方题记中,出现了“番僧”和“圣容寺”的字样,却没有留下有关纪年的信息。这里的“番僧”应当是指信奉藏传佛教的僧人。766年之前永昌已经被吐蕃所占领,圣容寺自然也会被吐蕃所占,由信奉藏传佛教的吐蕃人来管理这座寺院,那么此寺院很可能就以供奉藏传佛教为主。广为流传的“蕃人盗宝”的故事发生的源头即有可能就是以此为源头的。

圣容寺自番禾瑞像诞生到北周保定年间建寺以来,一直是汉地佛教著名的寺院,供奉的主尊也是番禾瑞像。圣容寺从吐蕃占据开始,其后历代都是汉藏兼有,同河西走廊其他如马蹄寺、文殊寺等佛教石窟和寺庙的情况是比较相像的。同时,在同一方题记中也出现了“圣容寺”之名,这也是最早出现的有圣容寺之名的记录。前已述及,“圣容”一词虽然早在唐朝就已出现,但以“圣容”冠为寺名,至少出现在北宋乾德年之后了。另外,题记中的“番僧”主要指的是信奉藏传佛教的僧侣,可知书写此段题记的作者所奉应当是汉传佛教。

知识出处

《刘萨诃、番禾瑞像与圣容寺研究》

本书分为三章分别介绍了刘萨诃的生平以及番禾瑞像和圣容寺的情况,对望御谷及周边的佛教遗迹做了全面的调查,著录了金昌市境内散见的佛教石窟寺遗迹以及清代《永昌县志》所记载的古寺。

阅读

相关地名

永昌县

相关地名