后记

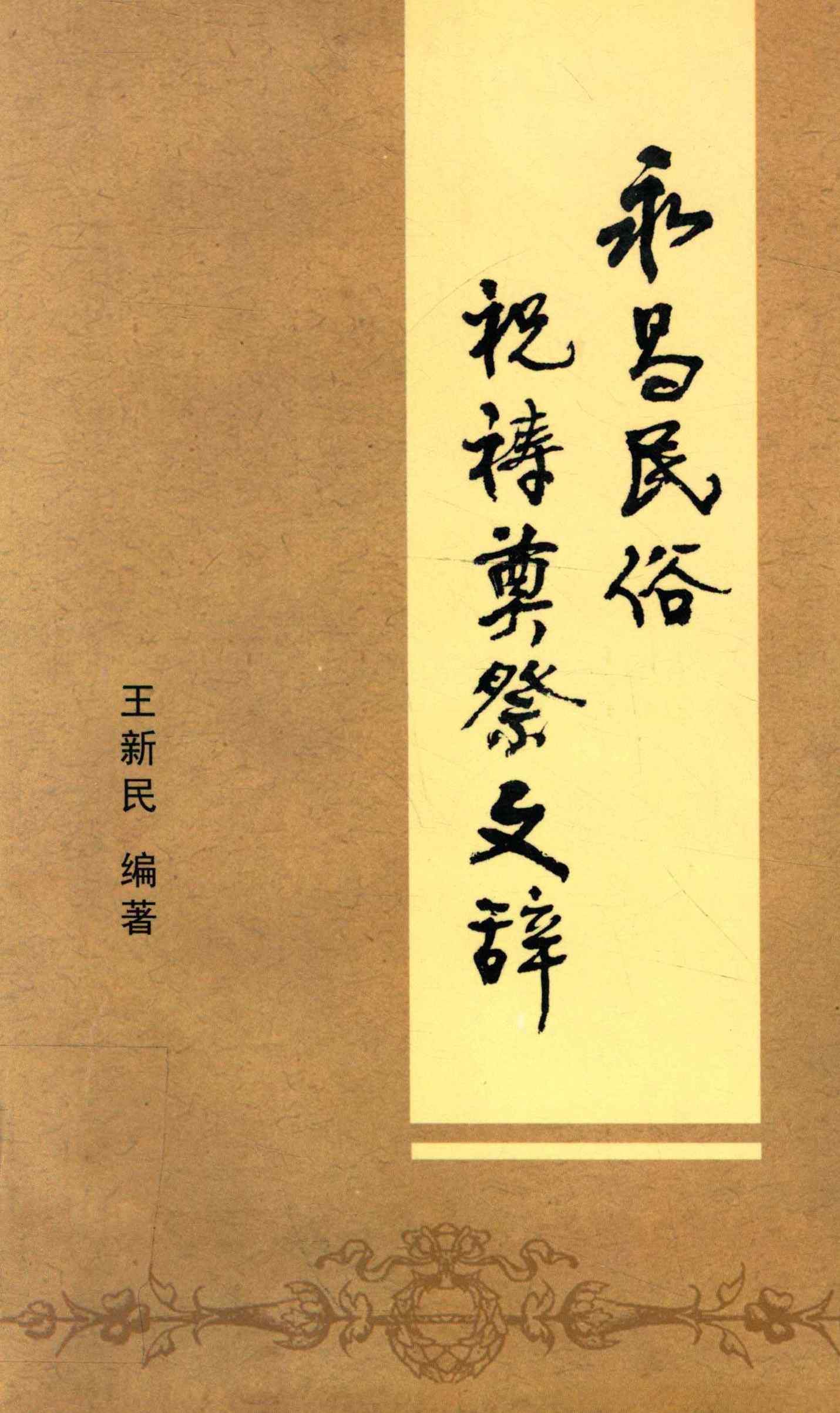

| 内容出处: | 《永昌民俗祝祷奠祭文辞》 图书 |

| 唯一号: | 292020020220001292 |

| 颗粒名称: | 后记 |

| 页数: | 3 |

| 页码: | 394-396 |

内容

这本小册子的成书,经历了六年时间,始于二〇〇五年,受永昌县文化馆王君明先生的委托,搜集整理民间流传的奠祭文稿。我因退休赋闲,很乐意接受这项工作,其原因之一是我也是个奠祭文化的爱好者。由于相关的资料十分稀少,流传民间的文稿搜集又很艰难,所以时写时搁,时至今日,方成雏形而付梓。

我喜爱奠祭文还是上小学时的事情。我的叔祖父是地方儒绅,奠祭祀告的行家里手。每逢他与人家祭祀,礼行三叩,焚香祝文,我甚觉新奇。遇有丧祭,更是急趋而蹈见之。看道场、抢胡食固是孩提之乐事,而对我来说,最重要的还是看礼仪、听祝文。读文至悲情动人处,其家人号啕,我亦怆然。一来二去,我便爱上此道。叔祖父见我喜欢,每有喜丧之庆,其文让我任意览之,并有意让我诵读一番。幸我少时记性甚好,诵读过后,便知大概,再诵再读,就能背诵。小学毕业那年,我常偷读三国演义,读到书中祭文,总是留连数遍。艰涩难懂之处,查字典、翻资料,总要弄明白才罢。好在家中藏书甚多,实在不懂的再去请教别人。其时我已十五周岁了,因家遭不幸而辍学,并随之参加工作,执鞭讲台。由于破除迷信,破旧立新,祭奠之事再也不敢问津。但我因爱好所致,冒着危险,仍然偷偷搜求,一点一滴积累。当时正在教学,对此当然密而又密。二十多岁的时候,新的追悼仪式应运而生,人死了,村上的人开个追悼会,藉以寄托哀思。一个偶然的机会让我参与并主持了一次奠祭礼仪。一个朋友的父亲死了,让叔祖父写一篇悼词,老人当时年老体衰,又有草绳之怕,不能执笔,只开了头,讲了大概,让我执笔为之。我凭着血气之勇,大着胆子撰写了一篇不文不白的祭文(悼词),因为同村,情况稔熟,所写文章颇切情义,读过之后,居然获得了亲邻的好评。从此而始,以后的几十年里,不论在职任教,还是被谪务农,写了不少的祝祭之文,其中也有自认看得过眼的文章。同行老先生所作,不乏上品,但世俗礼仪的讲究,祝文在祭仪上读过之后即付之祝融而灰飞烟灭。不然这次搜集整编将大有补遗,不会如此艰难了。

在这本小册子编纂过程前后,我得到了许多师友的鼓励和帮助,有过世的老人,有同时代的友谊。他们不弃我之学识浅陋,不吝赐教,供资料、解疑难,勉励敦促,协助整理编纂。

特别是退休老干部赵兴虎老人,给予本人极大的精神鼓励和敦促,才使这本小册子付梓成书。为此,我向过世的叔祖父王丕钦,亦师亦友的老人赵峄山、张天德、杨守成表示深切的怀念。对帮助搜集材料,整编成书的友人赵兴虎、王君明、李杰儒、张子文、赵显祖、蒋叙文、李兰义诸先生表示诚挚的感谢。

永昌县文化广播影视局、永昌县文化馆就本书的付梓给予大力支持,谨在此表示感谢。

特别感谢县领导李福学同志对历史文化的保护和青睐,敦促收集整理成书,并不惜降尊为本书作序,实本人之无限荣幸也。

我因遭际坎坷,文化基础很差很差。一点微薄浅陋的知识全凭自揣自测。在择录编纂的过程中定是疏漏百出,错误难免,敬请社会贤达,高手方家批评斧正。此为后记。

我喜爱奠祭文还是上小学时的事情。我的叔祖父是地方儒绅,奠祭祀告的行家里手。每逢他与人家祭祀,礼行三叩,焚香祝文,我甚觉新奇。遇有丧祭,更是急趋而蹈见之。看道场、抢胡食固是孩提之乐事,而对我来说,最重要的还是看礼仪、听祝文。读文至悲情动人处,其家人号啕,我亦怆然。一来二去,我便爱上此道。叔祖父见我喜欢,每有喜丧之庆,其文让我任意览之,并有意让我诵读一番。幸我少时记性甚好,诵读过后,便知大概,再诵再读,就能背诵。小学毕业那年,我常偷读三国演义,读到书中祭文,总是留连数遍。艰涩难懂之处,查字典、翻资料,总要弄明白才罢。好在家中藏书甚多,实在不懂的再去请教别人。其时我已十五周岁了,因家遭不幸而辍学,并随之参加工作,执鞭讲台。由于破除迷信,破旧立新,祭奠之事再也不敢问津。但我因爱好所致,冒着危险,仍然偷偷搜求,一点一滴积累。当时正在教学,对此当然密而又密。二十多岁的时候,新的追悼仪式应运而生,人死了,村上的人开个追悼会,藉以寄托哀思。一个偶然的机会让我参与并主持了一次奠祭礼仪。一个朋友的父亲死了,让叔祖父写一篇悼词,老人当时年老体衰,又有草绳之怕,不能执笔,只开了头,讲了大概,让我执笔为之。我凭着血气之勇,大着胆子撰写了一篇不文不白的祭文(悼词),因为同村,情况稔熟,所写文章颇切情义,读过之后,居然获得了亲邻的好评。从此而始,以后的几十年里,不论在职任教,还是被谪务农,写了不少的祝祭之文,其中也有自认看得过眼的文章。同行老先生所作,不乏上品,但世俗礼仪的讲究,祝文在祭仪上读过之后即付之祝融而灰飞烟灭。不然这次搜集整编将大有补遗,不会如此艰难了。

在这本小册子编纂过程前后,我得到了许多师友的鼓励和帮助,有过世的老人,有同时代的友谊。他们不弃我之学识浅陋,不吝赐教,供资料、解疑难,勉励敦促,协助整理编纂。

特别是退休老干部赵兴虎老人,给予本人极大的精神鼓励和敦促,才使这本小册子付梓成书。为此,我向过世的叔祖父王丕钦,亦师亦友的老人赵峄山、张天德、杨守成表示深切的怀念。对帮助搜集材料,整编成书的友人赵兴虎、王君明、李杰儒、张子文、赵显祖、蒋叙文、李兰义诸先生表示诚挚的感谢。

永昌县文化广播影视局、永昌县文化馆就本书的付梓给予大力支持,谨在此表示感谢。

特别感谢县领导李福学同志对历史文化的保护和青睐,敦促收集整理成书,并不惜降尊为本书作序,实本人之无限荣幸也。

我因遭际坎坷,文化基础很差很差。一点微薄浅陋的知识全凭自揣自测。在择录编纂的过程中定是疏漏百出,错误难免,敬请社会贤达,高手方家批评斧正。此为后记。

知识出处

《永昌民俗祝祷奠祭文辞》

本书永昌民俗祝祷奠祭文辞分为祝寿文(21篇)、祭人文祖先英烈文敬选 (10篇)、名人祭文敬选(24篇)、丧事奠祭文、各类祭先祖文、祭神佛祖师文、祭神文、祭土部诸神文、五方分祭文、戏谑文、通用神讳、祭祷礼仪等。

阅读