内容

兴衰沉浮圣容寺

历史沿革

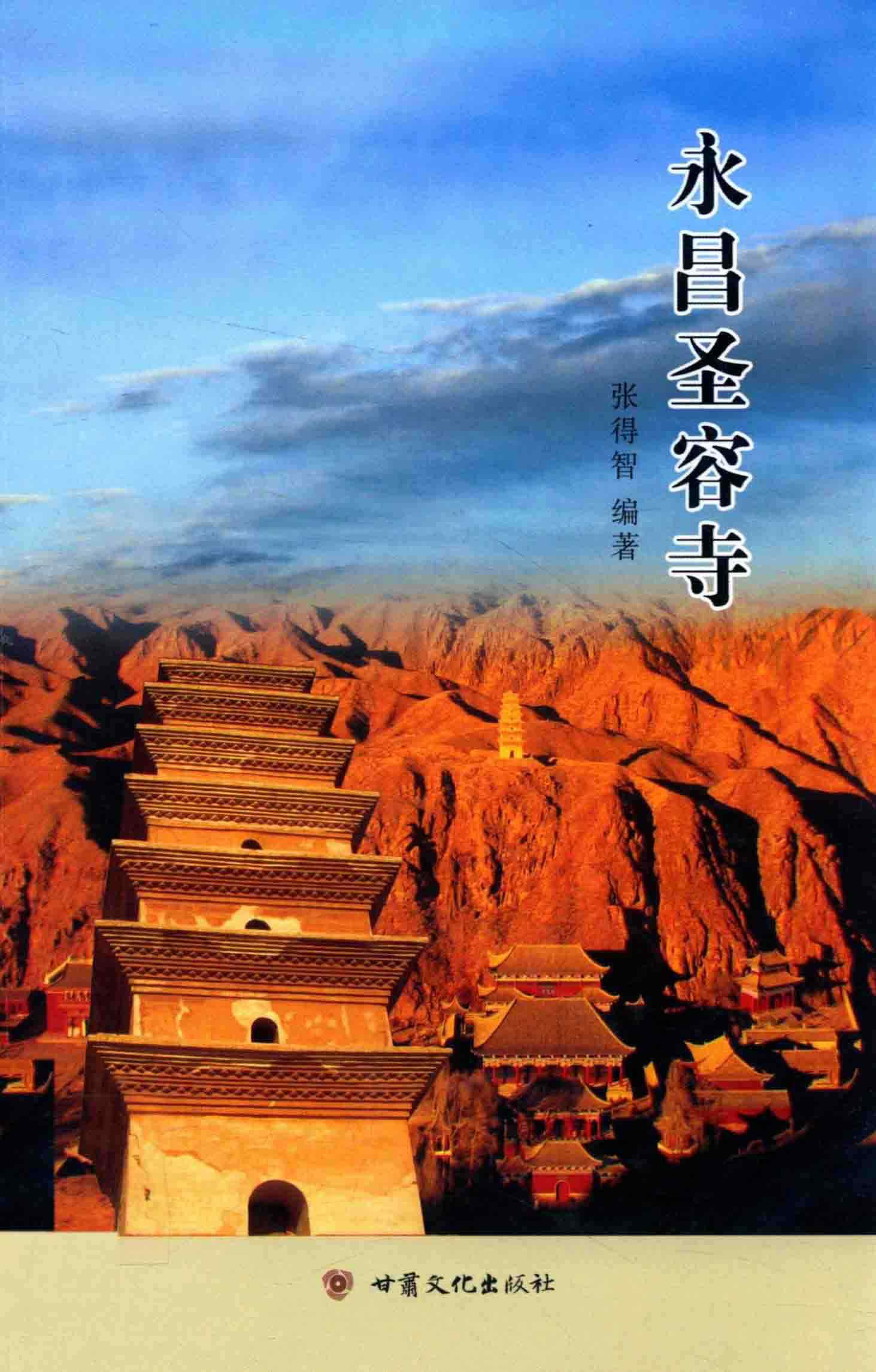

圣容寺位于永昌县城关镇金川西村,距县城 12公里。

北周保定元年(561年),周武帝敕甘、凉、肃三州工匠历时三年建成,初名瑞像寺。

北周建德三年(574年),周武帝废三教、毁寺庙、灭佛道,瑞像寺也在被焚毁之列。隋初,文帝好佛,各地被毁寺庙都得以恢复,瑞像寺也被修葺一新。

隋开皇九年(589年),凉州总管燕国公奉旨到瑞像寺,樊俭等人至瑞像寺出资供养。

隋大业五年(609年),隋炀帝西征,闻瑞像寺祥名,驾临瑞像寺,宴请西域高昌国国王麴伯雅等27国国王,歌舞升平,场面宏大。隋炀帝有感于瑞像寺灵异,欣然改名 “感通寺”敕命天下摹写传形。

唐贞,观十年(636年),三藏法师玄奘从天竺国取经归来,歇住感通寺。

唐兵部尚书郭元振任安西都护,途经感通寺,曾拜谒瑞像,并画录瑞像,早晚膜拜。

唐中宗令御史霍嗣光奉旨敬奉瑞像。

唐玄宗天宝末年安史之乱,河西守军调往中原与叛军作战,河西空虚,吐蕃乘虚而入,占领河西五州,将感通寺改名“圣容寺”。当时,圣容寺香火鼎盛。

中唐以后称圣容寺。

清朝时称后大寺,是相对于县城北郊唐时敕建的前大寺金川寺之俗名。

1953年,圣容寺被拆毁,当时寺内仅有一名喇嘛。

2003年至 2010年,县内外佛教界募资逾 2000余万元,恢复重建了圣容寺。历史上圣容寺布局规模及其影响

北周保定元年(561年),建成瑞像寺,“僧七十人,置屯三”(见《凉州御山石佛瑞像因缘记》)。

中唐时期,圣容寺香火兴盛。今圣容寺塔某处记载有 “乾元二年(759年),番僧一千五百人”字样。

1953年,圣容寺被拆除时,遗存一座大殿,两座配殿,一座山门,中间通道有一座铁制狮鼎,两配殿侧后是僧舍。山门旁有一口巨钟,山门里面两侧陈列彩塑八大金刚,寺院东南角有一座戏台。每年旧历五月十三日,关帝显圣,下“磨刀雨”,县城四乡民众竞相骑马乘车前来看戏祈雨。

由于敦煌壁画中圣僧刘萨诃与圣容寺有着十分密切的联系,由于敦煌壁画中圣容寺石佛瑞像的出世富有宗教传奇色彩,以及隋唐以来帝王、权贵、高僧、名士的频频造访,圣容寺因此在历史上曾为河西第一名寺,享誉海内外。

莫高窟第31窟、61窟、72窟、98窟、203窟、231窟、237窟、323窟等有刘萨诃画像及预言故事题材的壁画,宣扬刘萨诃的弘法教化之功。其中第 231窟中刘萨诃画像的左侧有行题榜为 “圣者刘萨诃”。有关刘萨诃的文书资料仍有一部分存于英、法等国博物馆。

《凉州御山石佛瑞像因缘记》石碑出土记

1979年5月,位于武威西郊的兰州军区第十陆军医院修建家属宿舍,工地临近武威老城墙。推土机推出了半块石碑,字迹不甚清楚,没引起施工者注意,被搁置在一边。直到1981年某月,武威地区一名老领导住进该医院,偶然发现了此碑,当即通知武威县文管会妥善保管。碑现存于武威市博物馆。

此碑出土时仅存下半段,上半段及碑座、碑头皆缺失。残碑高152厘米,宽115厘米,厚37厘米。留存文字25行,每行字数不等,约千余字(碑文见附录)。碑文记载了永昌圣容寺御山谷中石佛瑞像出现的神奇因缘(敦煌壁画及文书中也多有记载),对于研究佛教在我国,特别是在河西走廊的传播历史具有重要价值,同时对于了解高僧刘萨诃弘扬佛教、教化地方的事迹提供了重要资料。

隋炀帝驾临瑞像寺

隋大业五年(609年)三月,隋炀帝西征,经青海出扁都沟,至六月十一日抵达张掖。其间士卒冻死过半,牛羊倒毙无数。隋炀帝为了促成西域稳定,商路重开,派大臣

裴矩游说西域各国,希望西域各国与大隋朝和平共处。西域各国一方面期望和平,另一方面也慑于隋的强大实力,所以一致赞同。隋炀帝移驾焉支山,接见西域高昌国王麴伯雅、伊吾吐屯等27国国王。彼时,张掖郡、凉州郡号令百姓穿着华丽衣裳,洒扫官道,黄土铺路,迎接圣驾。隋炀帝这次西征,达到了统一西域的战略目的。

隋炀帝素闻番和县(即今永昌县)瑞像寺祥名,欣然驾临瑞像寺,对圣容瑞像虔诚拜谒,施以厚礼。隋炀帝还在此宴请西域 27国国王。

隋炀帝有感于瑞像寺灵异,欣然御笔为其改名为“感通寺”,并敕命天下寺门前来瑞像寺摹写传形石佛瑞像,宣扬佛教,以期达到教化人心之目的。相传,凡诚心事佛之人才能摹写成功,否则尺幅不合,必定走样。

“凉州会谈 ”与圣容寺藏传佛教传入

“凉州会谈”是历史上元朝政府与西藏地方政权之间进行的一次重要的政治会谈,具有重要的历史意义。

凉州会谈的代表分别是元朝永昌王阔端和西藏学者萨班。永昌王阔瑞是蒙古王窝阔台的太子。清代《永昌县志》记载:永昌王阔端自封王以来,就在今永昌县城建有官邸,并在永昌府设有行宫。永昌府在今武威市西 35里处。今永昌县城西南40公里处的皇城水库南岸有斡尔朵城遗址,有大小两处,一为阔端王避暑宫,一为牧马城。城址附近山中留有王妃墓,俗称娘娘坟。对此,清代《五凉志》《永昌县志》都有明确记载。

公元1227年,蒙古政权灭西夏。1239年,蒙古大将多达那波率军进入西藏,与西藏喇嘛教领袖萨班取得联系,通过萨班向西藏统治者发出和平统一的信息。同年,阔端从四川移师河西,在永昌及河西一带设立军民屯,随军家属定居凉州、永昌一带。

公元1242年,永昌王阔端按照窝阔台的部署,向西藏萨班写信,邀请萨班来河西传播喇嘛教。萨班从国家统一、民族和睦共处的高度积极响应,欣然同意,前来传教。萨班来时,还特意带上了他八岁的侄子八思巴,期望八思巴游学成才。

公元1246年,萨班经长途跋涉,终于来到阔端王府,受到了阔端的隆重欢迎。阔端向萨班谈了请他来河西的主要目的。正式会谈前,阔端陪同萨班游历了凉州白马寺、海藏寺和鸠摩罗什塔等佛教重地,还陪他畅游河西第一名寺——圣容寺。

在圣容寺,萨班拜谒了圣容瑞像,恭听寺内方丈讲述圣容瑞像出世的不平凡来历,以及刘萨诃和尚的预言。

萨班经过深思熟虑,毅然同意促成和谈。萨班向西藏各界僧俗头领写了一封公开信,就是有名的《萨迦班智达致蕃人书》,信中召唤西藏各界早日归顺蒙元,实现和平统一大业。萨班的这封长信在西藏各界引起了强烈反响,为最后促成达赖喇嘛同意和平解决西藏问题起到了积极作用。这就是历史上著名的 “凉州会谈”。

阔端王本来信奉萨蛮教,敬奉天神,自从喇嘛教传入后,他也产生了深厚的兴趣,拜萨班为师,诚心学习喇嘛教。在他的影响带动下,凉州永昌城乡僧俗纷纷信仰喇嘛教。萨班完成了和谈、传教两大任务后,继续留在凉州继续弘教。在阔端的大力支持下,凉州和河西各地广建喇嘛寺庙。

截至1949年,圣容寺仍有喇嘛从事佛事活动。萨班死后,其骨殖瘗藏在今武威白塔寺塔基之中。相传是阔端为纪念萨班的历史功绩,专为萨班建造了白塔寺。萨班的侄子八思巴成人后,继续在河西地区弘扬喇嘛教。

公元 1253年,忽必烈召见八思巴,因其学识渊博,才思敏捷,忽必烈把他留在身边,为自己讲解佛法。

公元 1260年,元世祖忽必烈继位,封八思巴为国师。在这段时间,八思巴创立了新的文字 ——八思巴文,与汉、蒙、藏、回鹘、西夏等文字一起用于译经。八思巴文也用于摩崖刻石,主要是摹刻藏传佛教六字真言。今圣容寺对面崖面上就有汉、蒙、藏、回鹘、西夏和八思巴文刻写的佛教六字真言: “唵嘛你钵弥吽。 ”

公元 1264年,忽必烈命八思巴领总制院事,管理全国佛教事宜和西藏地区行政事务。由于元朝政府的重视,喇嘛教在全国得到了繁荣发展。

亦都护高昌王

高昌王名纽林的斤,“亦都护”是历史上高昌国的世袭国号,故址在今新疆吐鲁番盆地中部,西距吐鲁番市数十公里。纽林的斤在元至大年间(1308年—1311年),师出河西,留守永昌,元仁宗延祐五年(1318年)十一月二十八日薨,葬于今圣容寺西。刻有石碑“亦都护高昌王世勋碑”,虞集奉诏撰文,碑现存武威市博物馆。

碑文记载:某日,天光降树,树生瘿(树瘤子)。过了九个月零十天,树瘿裂开,生出五个儿子。及长,为君,传40余君,共520年。先时,设君主为亦都护可汗。历唐、宋两朝战伐,国运式微。碑文还重点记述了其祖先阿而的举国归属元太祖铁木真以及高昌王世家对大元帝国所建立的丰功伟绩。

纽林的斤幼年时,其父亦都护火赤哈儿的斤战死,他毅然“请兵北伐,以报父仇”(详见碑文)。及长,军功卓著,武宗皇帝诏嗣他为亦都护。仁宗皇帝根据古高昌国的历史,封纽林的斤为高昌王,另铸金印(仅在高昌国内行使)赐之。约十年后,其子帖木儿普花嗣为亦都护高昌王。先时,帖木儿普花“佐朕理天下”,官至丞相、御史大夫,深得皇上喜爱,于顺帝至元年间(1336年—1340年),奉诏来永昌圣容寺为其父纽林的斤扫墓,为高昌王世家伐石树碑,国史著文而刻。

高昌王世家在大元帝国存在的近百年间,在北部边界御敌兴邦、保境安民,为大元帝国建立了丰功伟绩,功不可没。

高昌王墓在“圣容寺之次”,清代康熙年间癸巳年恩科举人方毓伦(邑人)在《访高昌王墓》诗中这样写道:“欹侧残碑埋蔓草,苍凉逝水发哀吟。 ”

僧人元明闻钟投寺

大云寺位于武威市区东北隅,原名宏藏寺,为前凉时期张天锡建造。唐武则天天授元年(690年)改为大云寺,后又改名为天赐庵,是历史上的名刹古寺。僧人元明起先在武威大云寺出家,寺内有座钟楼,楼内置一口巨大的铜钟,叫做晓钟,声音洪亮,传播很远。

朝暮之时,伴随着大云寺洪亮的钟声,元明仿佛还听到遥远的地方传来声声不同寻常的钟声,虽然离得遥远,但是钟声具有很强的穿透力,那么清亮,那么悦耳,像是从九天外传来的清净梵音。元明大为感动,他顺着钟声传来的方向寻找,向西找到了位于番禾县(今永昌县)北二十里的御山圣容寺。他在圣容寺山门前盘桓良久,听到了比圣容寺大钟响彻千里的、更为洪亮悦耳的钟声。元明下定决心要改投圣容寺,拜谒圣容瑞像,常伴圣容寺大钟。

元明在山门外向圣容寺方丈正式提出了这一恳求,结果遭到方丈的严词拒绝。方丈年已古稀,佛学造诣高深,他是不想由此得罪大云寺而背负胡乱收徒的恶名。元明在寺外长跪不起,发誓一定严守圣容寺寺规,再不朝三暮四,改投他寺。元明在圣容寺山门外天天默跪,一连跪了十几天。老方丈看到元明心笃意诚,绝无悔意,遂改变初衷,答应了元明的请求,收他入寺。

元明入寺之后,亲眼目睹了心之神往的圣容寺大钟。大钟所在的钟楼气势宏大,彩绘一新。大钟高七尺许,口径近四尺,比大云寺的大钟还要大。大钟上饰有飞天、力士和祥龙图案。钟钮上铸了蒲牢。蒲牢是龙的儿子,集牛头、鹿角、虾眼、蛇身、鹰爪、狮尾于一身,形象狰狞,生性爱鸣,以此作钟钮,象征钟声洪亮。五彩云纹,瑞光金色,响震千里。元明除了每日早晚诵经,潜心事佛,还负责钟楼的日常洒扫管护。对圣容寺大钟,他毕恭毕敬,顶礼膜拜,渐渐赢得了老方丈的赞许。

事实上,圣容寺大钟确实来历不凡。老方丈给元明讲:北周时期,圣容寺建成后铸大钟,请来了番禾县最著名的工匠师。工匠师为了求得钟声洪亮悠远,把他的一对小儿女带到铸钟的工棚里,让他俩天天高声唱歌。在孩子优美悦耳的歌声里,铸成了圣容寺大钟。因为圣容寺大钟铸进了优美悦耳的童声,所以才能发出洪亮悠远的钟声,于千百里之外都能听得到。

自元明改投圣容寺外,他一直陪伴大钟,从未离开圣容寺一步。元明以他虔诚之心实践了当初投身圣容寺、陪伴大钟的铮铮誓言。

大象驮塔

在古印度佛教中,大象是灵兽的象征。“大象驮塔”可保太平,使地方不受兵灾,不受天谴。阿育王号令天下神灵在同一天建成了八万四千座塔。后来,这些塔就叫做阿育王塔。

古印度实行火葬,佛教徒以火焚之,取舍利子,视为修行正果的象征。佛陀涅槃后,佛骨都成了光莹坚固的五色舍利子。佛陀身体的每一个部位都充满了智慧,是法力无边的神物。阿育王时期大量建造了舍利“发塔”、“盖塔”、“牙塔”、“齿塔”、“骨塔”、“衣塔”、“钵塔”、“锡塔”、“瓶塔”等,有着“见塔如见佛,拜塔如拜佛”的佛教信仰理念。

塔在形式上是坟墓,但在内容上是佛教的终极目标和最高境界,是涅槃的象征,佛塔又是印度佛教中一种宇宙

观的象征。

圣容寺塔选址应了“大象驮塔”的佛教典故,选择了圣容寺山的象形特征,取义大象力大无比、镇守舍利的佛教传奇故事。千余年来,圣容寺之 “大象驮塔”,凡具佛缘慧眼之人尽皆识得。

与圣容寺山 “大象驮塔”相对应,对面小塔山上又有 “雄狮卧塔”景象,二者遥相呼应,相得益彰。

雄狮驮鼎

据传说,在历史上,圣容寺不仅铸就了一口神奇无比的大钟,还铸成了一座绝无仅有的 “雄狮驮鼎”。

狮子作为万兽之王,是古代印度君权和护佑的象征。在古印度佛教中,莲花代表净土,狮子代表法力。在公元前3世纪的古印度阿育王石柱顶部,就刻有3头狮子,象征佛的威慑力。狮子威武雄壮、勇猛精进,还是文殊菩萨的坐骑。早在东汉章帝章和元年(87年),安息国王献狮子给中国,国人称之为“殊方异兽”。南北朝时期,随着佛教东传,狮子的形象广泛融入民间生活,常于门前、坟茔置石狮,辟邪护法,以求平安。

圣容寺“雄狮驮鼎”造型别致,风格独特。 “雄狮”呈蹲坐式,前肢撑地,后肢弯曲,臀部坐地。形胜体健,骨相凸显,造型简练,动感强烈,憨态有趣,是艺术化了的“雄狮”,体现了工匠们高超的创造技艺,堪称精美的铸造艺术品。“雄狮”背上端坐一长方古鼎,开口阔大,铸纹清晰。

“雄狮驮鼎”置于圣容寺主殿前甬道,以利四方香客敬香。数以千万计的香客前来敬香,喜欢把憨态可掬的“铁狮子”摩挲一遍。久而久之,“铁狮子 ”表面乌亮光滑,很是好看。

可惜的是原有的“雄狮驮鼎”早已毁失。1953年,在拆毁圣容寺时,其大殿前仍有一只生铁铸成的“雄狮驮鼎”,想必是后来哪个朝代依原样的复制品。

圣容寺历代维修

圣容寺在历史上有过多次维修,有记载的为数不多。

自北周武帝废三教、毁像焚寺,圣容寺亦被焚毁殆尽。隋初,隋文帝尊崇佛法,在全国范围内恢复寺庙,僧道还缘,拨还庙产,圣容寺得已全面修复。

清乾隆三十九年(1774年),县内金川寺僧人化缘筹资,主持维修后大寺(即圣容寺)及塔,耗银一千二百两。今圣容寺小塔儿沟某处有一巨石,上有刻文记载。

1984年,甘肃省文化厅拨专款,县政府配套资金,县文教局、文化馆负责对圣容寺二塔进行加固地基、处理塔身裂缝等。

2001年前后,由于大风、强阵雨等自然力破坏,圣容寺塔(大塔)第一层西北角檐砖再次在维修旧茬处坍塌,县文物管理部门积极争取申报立项维修。至2010年,甘肃省文物保护维修研究所多次到实地勘察,反复修改,完成了圣容寺塔保护维修方案,上报国家文物局得到批准。

2003年至2010年,在社会各界的关心支持下,在永昌县委统战部(民族宗教侨务局)、永昌县文化出版局等有关部门的积极配合下,县内外佛教界善男信女们募资逾2000余万元,恢复重建了圣容寺。重建后的圣容寺占地33亩,主要建筑包括瑞像殿(又称石佛殿)、大雄宝殿、护法殿(又称天王殿)、药师殿、地藏殿、观音殿、藏经楼、念佛堂、客堂、斋堂、僧寮、仿古长廊、碑亭、山门等。

2009年,永昌县出资修建了圣容寺门前水泥道路,接通圣容寺至城关镇金川西村、红山窑乡毛卜喇村的村级公路,形成县城 —御山圣容寺 —312国道线的环形旅游线路。

历史沿革

圣容寺位于永昌县城关镇金川西村,距县城 12公里。

北周保定元年(561年),周武帝敕甘、凉、肃三州工匠历时三年建成,初名瑞像寺。

北周建德三年(574年),周武帝废三教、毁寺庙、灭佛道,瑞像寺也在被焚毁之列。隋初,文帝好佛,各地被毁寺庙都得以恢复,瑞像寺也被修葺一新。

隋开皇九年(589年),凉州总管燕国公奉旨到瑞像寺,樊俭等人至瑞像寺出资供养。

隋大业五年(609年),隋炀帝西征,闻瑞像寺祥名,驾临瑞像寺,宴请西域高昌国国王麴伯雅等27国国王,歌舞升平,场面宏大。隋炀帝有感于瑞像寺灵异,欣然改名 “感通寺”敕命天下摹写传形。

唐贞,观十年(636年),三藏法师玄奘从天竺国取经归来,歇住感通寺。

唐兵部尚书郭元振任安西都护,途经感通寺,曾拜谒瑞像,并画录瑞像,早晚膜拜。

唐中宗令御史霍嗣光奉旨敬奉瑞像。

唐玄宗天宝末年安史之乱,河西守军调往中原与叛军作战,河西空虚,吐蕃乘虚而入,占领河西五州,将感通寺改名“圣容寺”。当时,圣容寺香火鼎盛。

中唐以后称圣容寺。

清朝时称后大寺,是相对于县城北郊唐时敕建的前大寺金川寺之俗名。

1953年,圣容寺被拆毁,当时寺内仅有一名喇嘛。

2003年至 2010年,县内外佛教界募资逾 2000余万元,恢复重建了圣容寺。历史上圣容寺布局规模及其影响

北周保定元年(561年),建成瑞像寺,“僧七十人,置屯三”(见《凉州御山石佛瑞像因缘记》)。

中唐时期,圣容寺香火兴盛。今圣容寺塔某处记载有 “乾元二年(759年),番僧一千五百人”字样。

1953年,圣容寺被拆除时,遗存一座大殿,两座配殿,一座山门,中间通道有一座铁制狮鼎,两配殿侧后是僧舍。山门旁有一口巨钟,山门里面两侧陈列彩塑八大金刚,寺院东南角有一座戏台。每年旧历五月十三日,关帝显圣,下“磨刀雨”,县城四乡民众竞相骑马乘车前来看戏祈雨。

由于敦煌壁画中圣僧刘萨诃与圣容寺有着十分密切的联系,由于敦煌壁画中圣容寺石佛瑞像的出世富有宗教传奇色彩,以及隋唐以来帝王、权贵、高僧、名士的频频造访,圣容寺因此在历史上曾为河西第一名寺,享誉海内外。

莫高窟第31窟、61窟、72窟、98窟、203窟、231窟、237窟、323窟等有刘萨诃画像及预言故事题材的壁画,宣扬刘萨诃的弘法教化之功。其中第 231窟中刘萨诃画像的左侧有行题榜为 “圣者刘萨诃”。有关刘萨诃的文书资料仍有一部分存于英、法等国博物馆。

《凉州御山石佛瑞像因缘记》石碑出土记

1979年5月,位于武威西郊的兰州军区第十陆军医院修建家属宿舍,工地临近武威老城墙。推土机推出了半块石碑,字迹不甚清楚,没引起施工者注意,被搁置在一边。直到1981年某月,武威地区一名老领导住进该医院,偶然发现了此碑,当即通知武威县文管会妥善保管。碑现存于武威市博物馆。

此碑出土时仅存下半段,上半段及碑座、碑头皆缺失。残碑高152厘米,宽115厘米,厚37厘米。留存文字25行,每行字数不等,约千余字(碑文见附录)。碑文记载了永昌圣容寺御山谷中石佛瑞像出现的神奇因缘(敦煌壁画及文书中也多有记载),对于研究佛教在我国,特别是在河西走廊的传播历史具有重要价值,同时对于了解高僧刘萨诃弘扬佛教、教化地方的事迹提供了重要资料。

隋炀帝驾临瑞像寺

隋大业五年(609年)三月,隋炀帝西征,经青海出扁都沟,至六月十一日抵达张掖。其间士卒冻死过半,牛羊倒毙无数。隋炀帝为了促成西域稳定,商路重开,派大臣

裴矩游说西域各国,希望西域各国与大隋朝和平共处。西域各国一方面期望和平,另一方面也慑于隋的强大实力,所以一致赞同。隋炀帝移驾焉支山,接见西域高昌国王麴伯雅、伊吾吐屯等27国国王。彼时,张掖郡、凉州郡号令百姓穿着华丽衣裳,洒扫官道,黄土铺路,迎接圣驾。隋炀帝这次西征,达到了统一西域的战略目的。

隋炀帝素闻番和县(即今永昌县)瑞像寺祥名,欣然驾临瑞像寺,对圣容瑞像虔诚拜谒,施以厚礼。隋炀帝还在此宴请西域 27国国王。

隋炀帝有感于瑞像寺灵异,欣然御笔为其改名为“感通寺”,并敕命天下寺门前来瑞像寺摹写传形石佛瑞像,宣扬佛教,以期达到教化人心之目的。相传,凡诚心事佛之人才能摹写成功,否则尺幅不合,必定走样。

“凉州会谈 ”与圣容寺藏传佛教传入

“凉州会谈”是历史上元朝政府与西藏地方政权之间进行的一次重要的政治会谈,具有重要的历史意义。

凉州会谈的代表分别是元朝永昌王阔端和西藏学者萨班。永昌王阔瑞是蒙古王窝阔台的太子。清代《永昌县志》记载:永昌王阔端自封王以来,就在今永昌县城建有官邸,并在永昌府设有行宫。永昌府在今武威市西 35里处。今永昌县城西南40公里处的皇城水库南岸有斡尔朵城遗址,有大小两处,一为阔端王避暑宫,一为牧马城。城址附近山中留有王妃墓,俗称娘娘坟。对此,清代《五凉志》《永昌县志》都有明确记载。

公元1227年,蒙古政权灭西夏。1239年,蒙古大将多达那波率军进入西藏,与西藏喇嘛教领袖萨班取得联系,通过萨班向西藏统治者发出和平统一的信息。同年,阔端从四川移师河西,在永昌及河西一带设立军民屯,随军家属定居凉州、永昌一带。

公元1242年,永昌王阔端按照窝阔台的部署,向西藏萨班写信,邀请萨班来河西传播喇嘛教。萨班从国家统一、民族和睦共处的高度积极响应,欣然同意,前来传教。萨班来时,还特意带上了他八岁的侄子八思巴,期望八思巴游学成才。

公元1246年,萨班经长途跋涉,终于来到阔端王府,受到了阔端的隆重欢迎。阔端向萨班谈了请他来河西的主要目的。正式会谈前,阔端陪同萨班游历了凉州白马寺、海藏寺和鸠摩罗什塔等佛教重地,还陪他畅游河西第一名寺——圣容寺。

在圣容寺,萨班拜谒了圣容瑞像,恭听寺内方丈讲述圣容瑞像出世的不平凡来历,以及刘萨诃和尚的预言。

萨班经过深思熟虑,毅然同意促成和谈。萨班向西藏各界僧俗头领写了一封公开信,就是有名的《萨迦班智达致蕃人书》,信中召唤西藏各界早日归顺蒙元,实现和平统一大业。萨班的这封长信在西藏各界引起了强烈反响,为最后促成达赖喇嘛同意和平解决西藏问题起到了积极作用。这就是历史上著名的 “凉州会谈”。

阔端王本来信奉萨蛮教,敬奉天神,自从喇嘛教传入后,他也产生了深厚的兴趣,拜萨班为师,诚心学习喇嘛教。在他的影响带动下,凉州永昌城乡僧俗纷纷信仰喇嘛教。萨班完成了和谈、传教两大任务后,继续留在凉州继续弘教。在阔端的大力支持下,凉州和河西各地广建喇嘛寺庙。

截至1949年,圣容寺仍有喇嘛从事佛事活动。萨班死后,其骨殖瘗藏在今武威白塔寺塔基之中。相传是阔端为纪念萨班的历史功绩,专为萨班建造了白塔寺。萨班的侄子八思巴成人后,继续在河西地区弘扬喇嘛教。

公元 1253年,忽必烈召见八思巴,因其学识渊博,才思敏捷,忽必烈把他留在身边,为自己讲解佛法。

公元 1260年,元世祖忽必烈继位,封八思巴为国师。在这段时间,八思巴创立了新的文字 ——八思巴文,与汉、蒙、藏、回鹘、西夏等文字一起用于译经。八思巴文也用于摩崖刻石,主要是摹刻藏传佛教六字真言。今圣容寺对面崖面上就有汉、蒙、藏、回鹘、西夏和八思巴文刻写的佛教六字真言: “唵嘛你钵弥吽。 ”

公元 1264年,忽必烈命八思巴领总制院事,管理全国佛教事宜和西藏地区行政事务。由于元朝政府的重视,喇嘛教在全国得到了繁荣发展。

亦都护高昌王

高昌王名纽林的斤,“亦都护”是历史上高昌国的世袭国号,故址在今新疆吐鲁番盆地中部,西距吐鲁番市数十公里。纽林的斤在元至大年间(1308年—1311年),师出河西,留守永昌,元仁宗延祐五年(1318年)十一月二十八日薨,葬于今圣容寺西。刻有石碑“亦都护高昌王世勋碑”,虞集奉诏撰文,碑现存武威市博物馆。

碑文记载:某日,天光降树,树生瘿(树瘤子)。过了九个月零十天,树瘿裂开,生出五个儿子。及长,为君,传40余君,共520年。先时,设君主为亦都护可汗。历唐、宋两朝战伐,国运式微。碑文还重点记述了其祖先阿而的举国归属元太祖铁木真以及高昌王世家对大元帝国所建立的丰功伟绩。

纽林的斤幼年时,其父亦都护火赤哈儿的斤战死,他毅然“请兵北伐,以报父仇”(详见碑文)。及长,军功卓著,武宗皇帝诏嗣他为亦都护。仁宗皇帝根据古高昌国的历史,封纽林的斤为高昌王,另铸金印(仅在高昌国内行使)赐之。约十年后,其子帖木儿普花嗣为亦都护高昌王。先时,帖木儿普花“佐朕理天下”,官至丞相、御史大夫,深得皇上喜爱,于顺帝至元年间(1336年—1340年),奉诏来永昌圣容寺为其父纽林的斤扫墓,为高昌王世家伐石树碑,国史著文而刻。

高昌王世家在大元帝国存在的近百年间,在北部边界御敌兴邦、保境安民,为大元帝国建立了丰功伟绩,功不可没。

高昌王墓在“圣容寺之次”,清代康熙年间癸巳年恩科举人方毓伦(邑人)在《访高昌王墓》诗中这样写道:“欹侧残碑埋蔓草,苍凉逝水发哀吟。 ”

僧人元明闻钟投寺

大云寺位于武威市区东北隅,原名宏藏寺,为前凉时期张天锡建造。唐武则天天授元年(690年)改为大云寺,后又改名为天赐庵,是历史上的名刹古寺。僧人元明起先在武威大云寺出家,寺内有座钟楼,楼内置一口巨大的铜钟,叫做晓钟,声音洪亮,传播很远。

朝暮之时,伴随着大云寺洪亮的钟声,元明仿佛还听到遥远的地方传来声声不同寻常的钟声,虽然离得遥远,但是钟声具有很强的穿透力,那么清亮,那么悦耳,像是从九天外传来的清净梵音。元明大为感动,他顺着钟声传来的方向寻找,向西找到了位于番禾县(今永昌县)北二十里的御山圣容寺。他在圣容寺山门前盘桓良久,听到了比圣容寺大钟响彻千里的、更为洪亮悦耳的钟声。元明下定决心要改投圣容寺,拜谒圣容瑞像,常伴圣容寺大钟。

元明在山门外向圣容寺方丈正式提出了这一恳求,结果遭到方丈的严词拒绝。方丈年已古稀,佛学造诣高深,他是不想由此得罪大云寺而背负胡乱收徒的恶名。元明在寺外长跪不起,发誓一定严守圣容寺寺规,再不朝三暮四,改投他寺。元明在圣容寺山门外天天默跪,一连跪了十几天。老方丈看到元明心笃意诚,绝无悔意,遂改变初衷,答应了元明的请求,收他入寺。

元明入寺之后,亲眼目睹了心之神往的圣容寺大钟。大钟所在的钟楼气势宏大,彩绘一新。大钟高七尺许,口径近四尺,比大云寺的大钟还要大。大钟上饰有飞天、力士和祥龙图案。钟钮上铸了蒲牢。蒲牢是龙的儿子,集牛头、鹿角、虾眼、蛇身、鹰爪、狮尾于一身,形象狰狞,生性爱鸣,以此作钟钮,象征钟声洪亮。五彩云纹,瑞光金色,响震千里。元明除了每日早晚诵经,潜心事佛,还负责钟楼的日常洒扫管护。对圣容寺大钟,他毕恭毕敬,顶礼膜拜,渐渐赢得了老方丈的赞许。

事实上,圣容寺大钟确实来历不凡。老方丈给元明讲:北周时期,圣容寺建成后铸大钟,请来了番禾县最著名的工匠师。工匠师为了求得钟声洪亮悠远,把他的一对小儿女带到铸钟的工棚里,让他俩天天高声唱歌。在孩子优美悦耳的歌声里,铸成了圣容寺大钟。因为圣容寺大钟铸进了优美悦耳的童声,所以才能发出洪亮悠远的钟声,于千百里之外都能听得到。

自元明改投圣容寺外,他一直陪伴大钟,从未离开圣容寺一步。元明以他虔诚之心实践了当初投身圣容寺、陪伴大钟的铮铮誓言。

大象驮塔

在古印度佛教中,大象是灵兽的象征。“大象驮塔”可保太平,使地方不受兵灾,不受天谴。阿育王号令天下神灵在同一天建成了八万四千座塔。后来,这些塔就叫做阿育王塔。

古印度实行火葬,佛教徒以火焚之,取舍利子,视为修行正果的象征。佛陀涅槃后,佛骨都成了光莹坚固的五色舍利子。佛陀身体的每一个部位都充满了智慧,是法力无边的神物。阿育王时期大量建造了舍利“发塔”、“盖塔”、“牙塔”、“齿塔”、“骨塔”、“衣塔”、“钵塔”、“锡塔”、“瓶塔”等,有着“见塔如见佛,拜塔如拜佛”的佛教信仰理念。

塔在形式上是坟墓,但在内容上是佛教的终极目标和最高境界,是涅槃的象征,佛塔又是印度佛教中一种宇宙

观的象征。

圣容寺塔选址应了“大象驮塔”的佛教典故,选择了圣容寺山的象形特征,取义大象力大无比、镇守舍利的佛教传奇故事。千余年来,圣容寺之 “大象驮塔”,凡具佛缘慧眼之人尽皆识得。

与圣容寺山 “大象驮塔”相对应,对面小塔山上又有 “雄狮卧塔”景象,二者遥相呼应,相得益彰。

雄狮驮鼎

据传说,在历史上,圣容寺不仅铸就了一口神奇无比的大钟,还铸成了一座绝无仅有的 “雄狮驮鼎”。

狮子作为万兽之王,是古代印度君权和护佑的象征。在古印度佛教中,莲花代表净土,狮子代表法力。在公元前3世纪的古印度阿育王石柱顶部,就刻有3头狮子,象征佛的威慑力。狮子威武雄壮、勇猛精进,还是文殊菩萨的坐骑。早在东汉章帝章和元年(87年),安息国王献狮子给中国,国人称之为“殊方异兽”。南北朝时期,随着佛教东传,狮子的形象广泛融入民间生活,常于门前、坟茔置石狮,辟邪护法,以求平安。

圣容寺“雄狮驮鼎”造型别致,风格独特。 “雄狮”呈蹲坐式,前肢撑地,后肢弯曲,臀部坐地。形胜体健,骨相凸显,造型简练,动感强烈,憨态有趣,是艺术化了的“雄狮”,体现了工匠们高超的创造技艺,堪称精美的铸造艺术品。“雄狮”背上端坐一长方古鼎,开口阔大,铸纹清晰。

“雄狮驮鼎”置于圣容寺主殿前甬道,以利四方香客敬香。数以千万计的香客前来敬香,喜欢把憨态可掬的“铁狮子”摩挲一遍。久而久之,“铁狮子 ”表面乌亮光滑,很是好看。

可惜的是原有的“雄狮驮鼎”早已毁失。1953年,在拆毁圣容寺时,其大殿前仍有一只生铁铸成的“雄狮驮鼎”,想必是后来哪个朝代依原样的复制品。

圣容寺历代维修

圣容寺在历史上有过多次维修,有记载的为数不多。

自北周武帝废三教、毁像焚寺,圣容寺亦被焚毁殆尽。隋初,隋文帝尊崇佛法,在全国范围内恢复寺庙,僧道还缘,拨还庙产,圣容寺得已全面修复。

清乾隆三十九年(1774年),县内金川寺僧人化缘筹资,主持维修后大寺(即圣容寺)及塔,耗银一千二百两。今圣容寺小塔儿沟某处有一巨石,上有刻文记载。

1984年,甘肃省文化厅拨专款,县政府配套资金,县文教局、文化馆负责对圣容寺二塔进行加固地基、处理塔身裂缝等。

2001年前后,由于大风、强阵雨等自然力破坏,圣容寺塔(大塔)第一层西北角檐砖再次在维修旧茬处坍塌,县文物管理部门积极争取申报立项维修。至2010年,甘肃省文物保护维修研究所多次到实地勘察,反复修改,完成了圣容寺塔保护维修方案,上报国家文物局得到批准。

2003年至2010年,在社会各界的关心支持下,在永昌县委统战部(民族宗教侨务局)、永昌县文化出版局等有关部门的积极配合下,县内外佛教界善男信女们募资逾2000余万元,恢复重建了圣容寺。重建后的圣容寺占地33亩,主要建筑包括瑞像殿(又称石佛殿)、大雄宝殿、护法殿(又称天王殿)、药师殿、地藏殿、观音殿、藏经楼、念佛堂、客堂、斋堂、僧寮、仿古长廊、碑亭、山门等。

2009年,永昌县出资修建了圣容寺门前水泥道路,接通圣容寺至城关镇金川西村、红山窑乡毛卜喇村的村级公路,形成县城 —御山圣容寺 —312国道线的环形旅游线路。

相关地名

永昌县

相关地名