内容

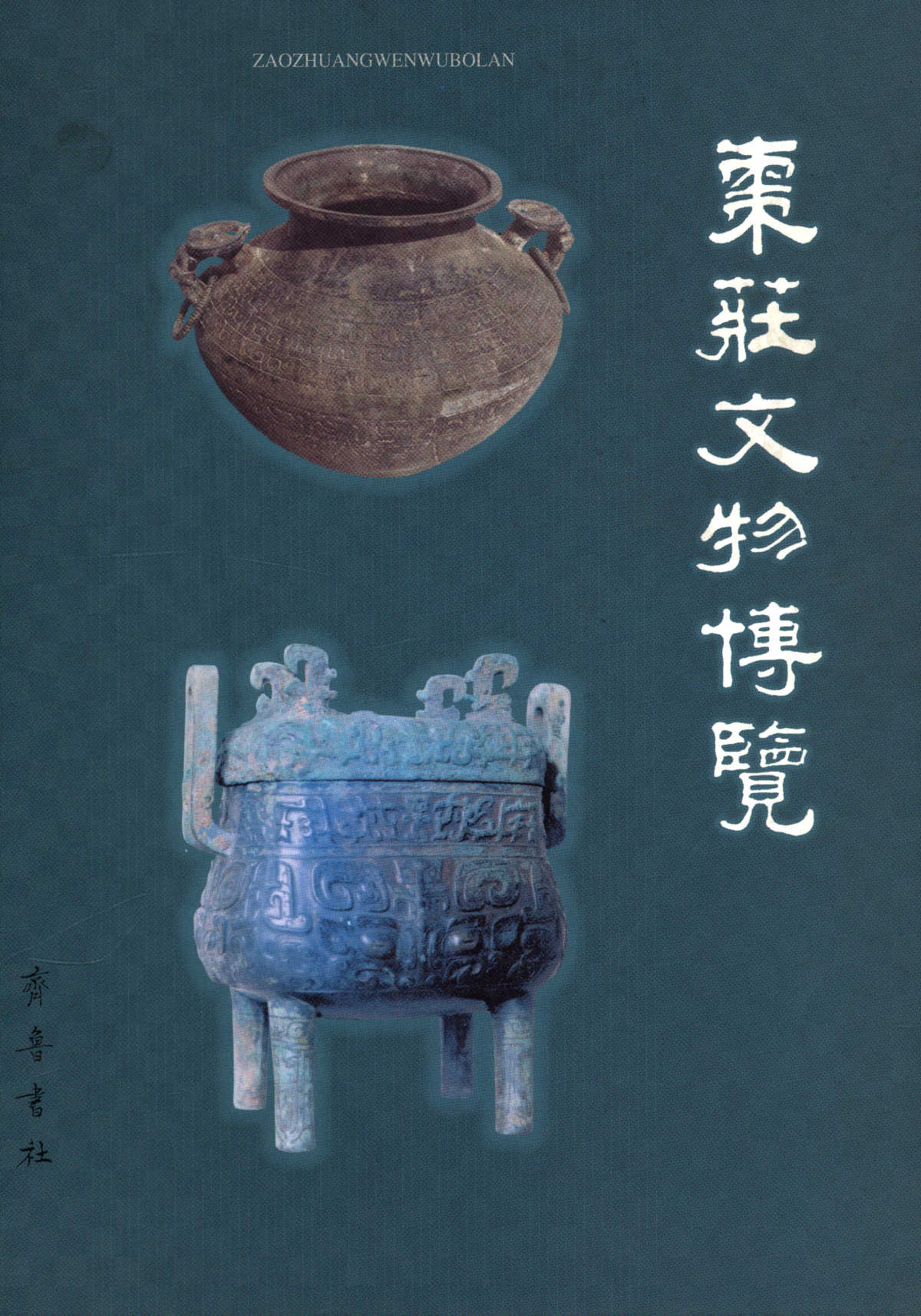

七十年代末,考古工作者对北辛文化遗址的发掘,获得了一批极为丰富遗物。其中出土了大宗陶质生活器皿,有炊煮器、饮食器及盛器等。这些陶器中以鼎的数量最多,造型别致,亦颇实用。鼎,为古代炊器,相当于现在的锅,用于煮炖食物。形状大多是圆腹、两耳、三足。北辛遗址出土的陶鼎,以釜形的居多,还有罐形、体形和盂形的,均为圜底,锥形足。陶色以黄褐色为主,腹的上部大多装饰由窄堆纹组成的曲折纹、菱形纹、锯齿状纹及连续三角形纹等。有的鼎在口沿外侧有对称的四个小鼻。

北辛遗址出土的37件陶鼎,均为夹砂陶。夹砂陶,即制作时在陶土中掺和一定比例的砂粒,其目的是为了增强耐热急变性能,以避免用火加热时发生破裂。有些鼎还配有器盖,器盖的应用,既卫生又便于密闭加热和贮藏。这表明当时人们生活的改善和知识的进步。

考古资料表明,新石器时代早期的生活器皿以圜底器为主,其后则逐渐向三足和圈足器发展,这在炊煮器的形制上表现特别突出。北辛遗址早期地层中发现的陶鼎很少,且无可复原者,制作也比较粗糙,而矮三足釜的制作却比较精制,器形较太,器表素面磨光。北辛文化的炊煮器除陶鼎外,还有数量不少的陶釜和陶支座。使用方法是将三个支座呈三角形放置,其上置釜或罐,在支座的空间烧火,其作用如鼎足。新石器时代的考古资料证明,在陶鼎产生以前曾经有一个以陶釜和支座为主要炊器的时代。人们在长期的实践中认识到,如把活动的支座附在釜、罐之类的炊器底上,则使用起来更方便,而且还具有一定的稳定性。于是便在釜、罐之类的炊器底上加三足,这样就演变成为鼎,陶鼎出现后即成了主要炊器,陶釜和支座就退居次要地位了。

七千年前的北辛文化先民,已过着较为稳定的定居生活,从事以粟类为主的农业生产,兼营家畜饲养,并辅之采集和渔猎活动。由此可知,粟米是主食,过去长期以渔猎作为主食的肉类已成了副食品。另外,北辛文化遗址中出土有粮食加工工具石磨盘和石磨棒。这种工具相当于现代意义的磨。它不仅能脱粒,而且还能把谷物擀碎,使米成糁。可见,人们已能把粟米做成饭或粥来食用。根据北辛文化中炊煮器的造型特征,再结合食物的种类,推知,当时主要是用煮、炖、熬三种烹饪方法制作熟食。肉类食物除烧和烤的方法外,同时也应用了煮和炖的炊事技术。

北辛遗址出土的37件陶鼎,均为夹砂陶。夹砂陶,即制作时在陶土中掺和一定比例的砂粒,其目的是为了增强耐热急变性能,以避免用火加热时发生破裂。有些鼎还配有器盖,器盖的应用,既卫生又便于密闭加热和贮藏。这表明当时人们生活的改善和知识的进步。

考古资料表明,新石器时代早期的生活器皿以圜底器为主,其后则逐渐向三足和圈足器发展,这在炊煮器的形制上表现特别突出。北辛遗址早期地层中发现的陶鼎很少,且无可复原者,制作也比较粗糙,而矮三足釜的制作却比较精制,器形较太,器表素面磨光。北辛文化的炊煮器除陶鼎外,还有数量不少的陶釜和陶支座。使用方法是将三个支座呈三角形放置,其上置釜或罐,在支座的空间烧火,其作用如鼎足。新石器时代的考古资料证明,在陶鼎产生以前曾经有一个以陶釜和支座为主要炊器的时代。人们在长期的实践中认识到,如把活动的支座附在釜、罐之类的炊器底上,则使用起来更方便,而且还具有一定的稳定性。于是便在釜、罐之类的炊器底上加三足,这样就演变成为鼎,陶鼎出现后即成了主要炊器,陶釜和支座就退居次要地位了。

七千年前的北辛文化先民,已过着较为稳定的定居生活,从事以粟类为主的农业生产,兼营家畜饲养,并辅之采集和渔猎活动。由此可知,粟米是主食,过去长期以渔猎作为主食的肉类已成了副食品。另外,北辛文化遗址中出土有粮食加工工具石磨盘和石磨棒。这种工具相当于现代意义的磨。它不仅能脱粒,而且还能把谷物擀碎,使米成糁。可见,人们已能把粟米做成饭或粥来食用。根据北辛文化中炊煮器的造型特征,再结合食物的种类,推知,当时主要是用煮、炖、熬三种烹饪方法制作熟食。肉类食物除烧和烤的方法外,同时也应用了煮和炖的炊事技术。

相关人物

李光雨

责任者

相关机构

枣庄市博物馆

相关机构

相关地名

枣庄市

相关地名