水城

| 知识出处: | 《蓬莱县志》 |

| 唯一号: | 150535020210000338 |

| 作品名称: | 水城 |

| 文件路径: | 1505/01/object/PDF/150510020210000006/001 |

| 起始页: | 0500.pdf |

| 分类: | 建筑 |

| 分类号: | K928.71 |

| 主题词: | 古建筑-名胜古迹-中国 |

作品简介

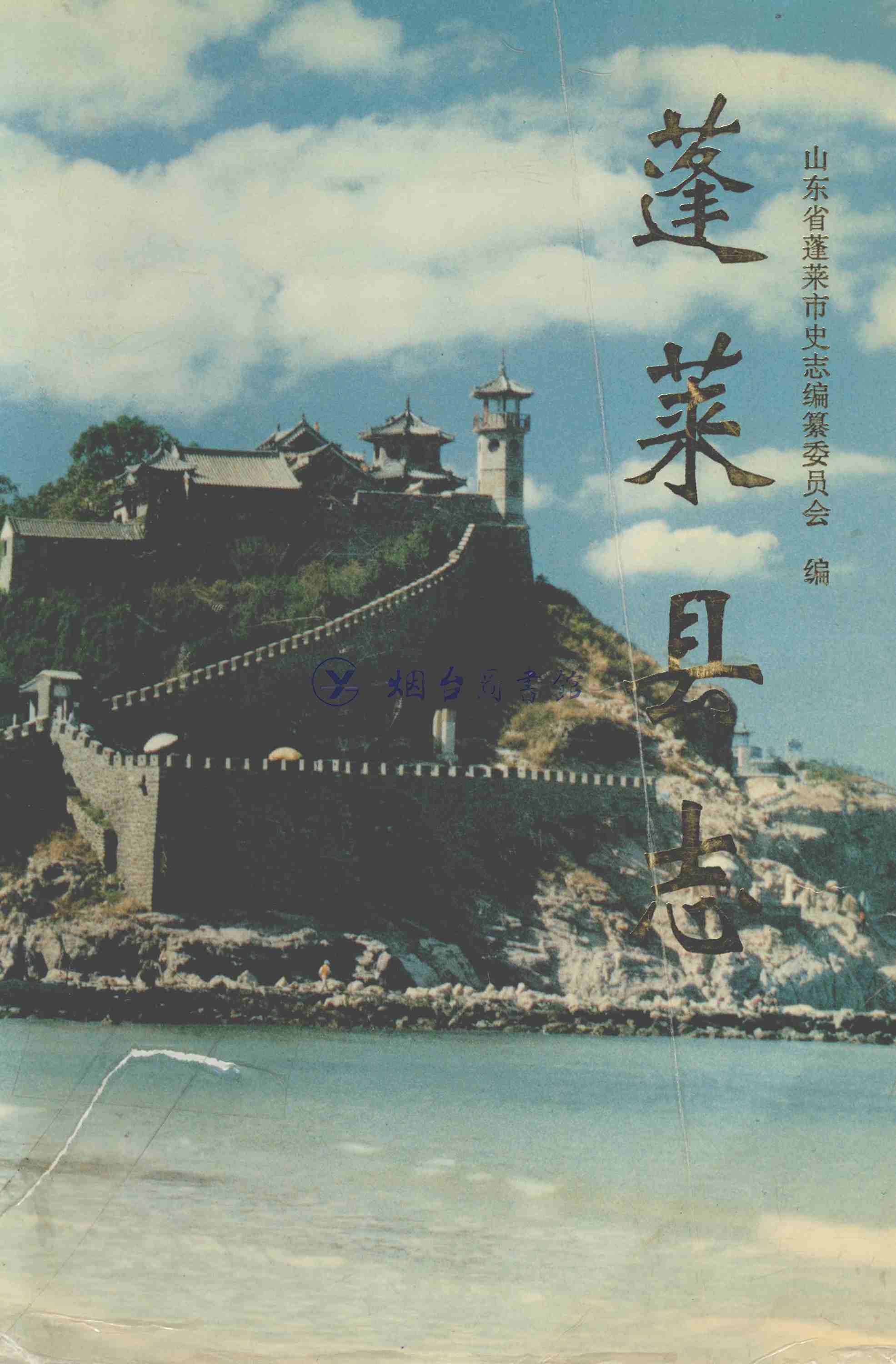

水城位于县城西北丹崖山东侧。宋庆历二年(1042)于此建停泊战船的刀鱼寨。明洪武九年(1376)在原“刀鱼寨”的基础上修筑水城,总面积27万平方米,南宽北窄,呈不规则长方形。它负山控海,形势险峻,其水门、防浪堤、平浪台、码头、灯塔、城墙、敌台、炮台、护城河等海港建筑和防御性建筑保存完好,是国内现存最完整的古代水军基地(详见本志第九编《军事·防务设施》)。建国后,国家多次拨款修缮,先后进行小海清淤,重修岸墙,重建太平楼、点将台、涌月亭、平浪宫、振扬门、关门口天桥,并在小海置仿古战船,设海上游览快艇,将水城开发为具有20多处景点的国内外闻名的旅游胜地。

振扬门为水城南门,坐北朝南,建于明洪武九年(1376),门楼久圮,仅存门洞。1987年修复。门洞拱顶,宽3米,高5.3米,进深13.75米,门洞上方嵌“振扬门"匾额,字为吴作人手笔。门楼为两层阁楼,外观三层飞檐(俗称“三滴水”),屋面开山,覆琉璃瓦,脊置六兽,檐角下系风铃。门楼四周为明廊,一层底面与城墙齐高,南北明廊外侧为城堞;二层重檐,明廊柱间有木栏环绕。振扬门两侧各修复城墙约50米,门前建有5000平方米广场。自1989年始,每年蓬莱县经贸恳谈会开幕式均在此举行。1991年世界旅游日登州古市庆典活动亦在此举行迎宾仪式。

小海位于水城城内,为一内海,面积7万平方米,约占水城总面积的1/4。小海原为画河入海口,隋、唐时期为登州商港,据史料记载,其时小海“帆樯林立,笙歌达旦”,极之隆盛,是当时中国四大口岸之一。宋代,小海兼军用,停泊作战用的快船“刀鱼舡”。明洪武九年(1376)筑水城时将河道扩展挖深,引入海水,形成小海。小海南宽北窄,中设可移性钢桥(原为木吊桥),以贯东西。桥西端北侧立有“蓬莱水城清淤碑”,碑文系书法家欧阳中石所书。小海海岸石砌,供舟船停靠。小海北端转折向东,再折向北,经水门(俗称“关门口”)与大海相通。水门宽3米,清代曾设包铁叶木栅式水闸,可上下移动;水门上方架有铁桥,俗称“关门口天桥”。水门正南筑有平浪台,迎着水门。

炮台有东西两座。东炮台位于水门东侧偏北,沿水城东城墙向北突出37.46米,高出城墙4米,四周城堞,中央置古铁炮1尊,为清道光二十一年(1841)铸,重1吨。西炮台位于水门西侧,与东炮台成犄角之势,上置古铁炮1尊,亦为清道光二十一年(1841)铸,重3吨。

知识出处

《蓬莱县志》

出版者:齐鲁书社

《蓬莱县志》是一部新编地方志书,书中采用述、记、志、传、图、表、录等形式,全面系统地记述了蓬莱1840—1991年的发展历史。志首设概述、大事记,综述县情大略和境内发生的重大事件;中按地理、政治、经济、文化、社会的顺序设专志,末设人物和附录。全志共30编,120万字,并配有图片百余幅。政治部类重点记述了蓬莱人民的革命斗争历程,突出了建国后在党派群团和政权建设方面所取得的光辉业绩。经济和文化部类则着重记述了建国后,特别是改革开放以来生产、流通、城乡建设、文教科卫等各项事业所发生的重大变化。人物编除为民族英雄戚继光、一代枭雄吴佩孚、当代作家杨朔等著名蓬莱人立传外,还编纂了革命烈士英名录和模范人物名录。志书对驰名中外的蓬莱阁、迅猛发展的旅游业和风俗、方言等均设专编记述,并收录了海市蜃楼照片、八仙过海传说等珍贵资料,充分显示了“蓬莱仙境”、“旅游胜地”的地方特色,是中外宾朋了解蓬莱、游览仙境的指南。

阅读