内容

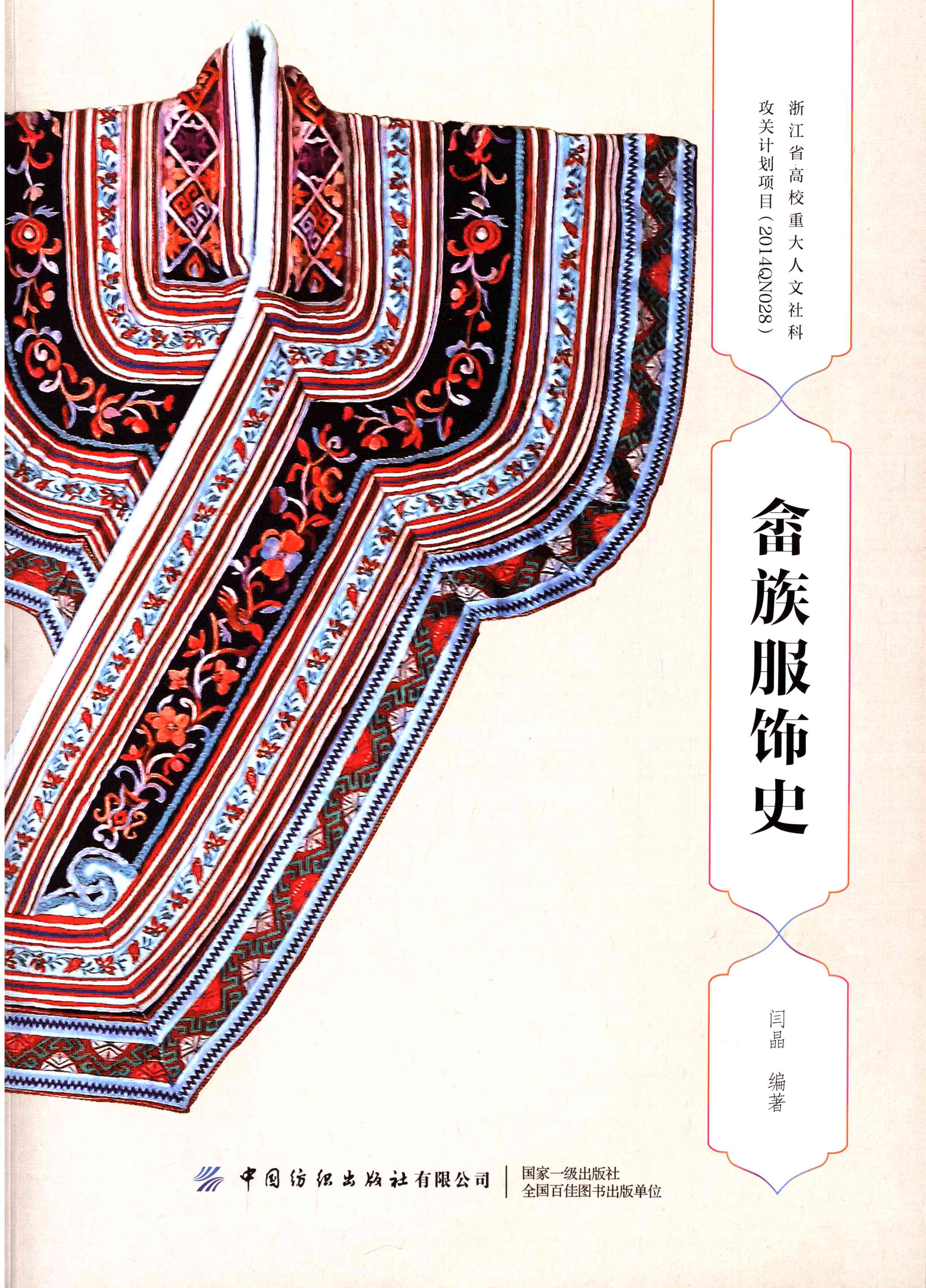

罗源式畲服流行于福州市的罗源县和连江县,以及与福州市罗源县毗邻的宁德市蕉城区南部的飞鸾镇,常也称为连罗式。如图3-122所示,除发髻略有不同外,其畲族女装服饰特征大同小异,纹饰最为绚烂。罗源式服饰面料多为黑色,衣领上镶有花边,由红黄绿、红蓝、红黑、红水绿的顺序排列成柳条纹图案。自上而下,色调丰富,富于层次感。民国以前该地畲族妇女不分四季均穿黑色短裤,打黑色绑腿,系以花绳,显得很精干。

(1)头饰

①发式:未婚少女发式比较简单,通常是如图3-123把头发高高地束在脑后,再用一束约80厘米长的红毛线跟头发并在一起,另用一大束约200厘米长的红毛线把头发和并在一起的毛线缠绕紧后再从右向左盘绕于头上,看上去像是头上套着个大红色的发圈,彰显出青春朝气。

罗源式妇女发式最为醒目,常被称为盘螺式、凤凰头,系用红色绒线缠发梳扎至头顶,约达15厘米高。弯至额头,缠圈成一块直径约8厘米大的扁圆型发髻,盖在额顶上,并横拴小银簪,畲语称“凤凰头髻”,状若优雅曲颈的凤首。连江、罗源及飞鸾三地的额顶发髻略有差异。连罗型发髻更显扁平,呈下圆上尖的水滴形(图3-124A),或由内向外的螺旋形(图3-124B);飞鸾发髻则更立体饱满,呈发桃状,中间还常以黄色毛线为芯(图3-124C)。

Ⅰ连罗型:连罗型妇女发式包括如图3-125所示的部件,从上到下依次为:一根用60厘米长的铁丝弯成的支架,支架平直的一端用深蓝色毛线缠绕约25厘米,余下的部分用大红色毛线缠满,并留出约90厘米红毛线备用;一束10股以上的长约2米的大红色毛线;一束4股组成的长约80厘米的黑色毛线;一根3股线编好的1米长黑绳;4支银色发卡;2根黑色皮筋;一支带有30厘米长银流苏的发簪,流苏尾端有银牙签装饰;一块25厘米见方的红双喜纹手帕。

穿戴过程如图3-126所示,先将所有头发拢到后脑,分为左右两股,分别以S和Z捻向加捻,捻至约10厘米处合并,与前述支架的蓝色端绑扎在一起,再将支架翻起靠后脑至头顶。

调整好位置后用手帕覆盖后脑头发与支架的衔接处。再将支架另一端的红毛线在头顶边加捻边盘旋成扁圆螺旋型。此时的效果是为连罗式的一种(图3-124B);还可再以前述2米长红毛线绑于支架继续盘绕,盘为下圆上尖的水滴形,再以发卡、银簪装点(图3-124A)。

此发式根据不同的年龄在造型和颜色上都会有变化。如图3-127所示,老年妇女的发式不用支架,更为低矮,仅将后脑发辫沿后脑勺盘至额顶,再在头顶盘旋为螺形或水滴形。颜色也常用更为素雅的深蓝色(图3-127A)。

Ⅱ飞鸾型:飞鸾式发式的支架制作略有不同,先要准备一根长约30厘米、外径约1.5厘米的竹管,把一束紫红色毛线用红头绳扎住一头,穿过竹管拽紧,让这束毛线与竹管相连,再用大号(8或者10号)铁丝30厘米插入毛线一端,与毛线束混为一体,用同色毛线绕紧,并把铁丝部分弯成直径12厘米的180度弧形,此时露在被外圈毛线缠绕之外的毛线束约有70厘米长。飞鸾式发式还需另备大红、紫红、黄、黑各色毛线数束,均截成约200厘米长短,用同色毛线从当中扎住,提起,变为100厘米长短的毛线束。罗源式飞鸾型发式的梳理过程如图3-128所示。

随着年龄的增长,飞鸾型和连罗型样,高突状的发式也相对变小变扁;到了老年,就不再用竹制发饰,而只是用黑毛线缠绕发梢,再翻到头顶,用红毛线随意地在头顶缠个螺纹髻(图3-129右)。值得注意的是,由于青年妇女的发髻过高,不便再在其上搭配凤冠,故女子结婚时也常梳类似老年妇女的矮髻,如图3-130所示。

②凤冠:如图3-131所示,罗源式凤冠冠身为一竹筒,长约15厘米,直径约5厘米,下端开一弧形缺口,上裹红布,红布外包着银匮。银匮是如图3-132所示加工成薄如纸的长方形银片,宽约14.5厘米,长约15.5厘米,下端有一个长8厘米、宽5厘米的弧形开口。上錾各种花纹和神像,正面为变形龙头纹。冠身覆一红色麻布罩饰,尾部伸出,饰以竹木制四齿发簪,外蒙红绸或红色细麻布。冠首两旁各饰两条蓝色玻璃珠与尾部连接,还附上各种银链、银簪、牛骨簪等饰物。冠身戴在发髻顶部,尾饰插于发髻后,用与匮配套的银簪固定,玻璃珠饰分垂于两肩。

(2)上衣

如图3-133所示,现代盛装的绣花面积特别大,色彩鲜艳的花边几乎占满全身,花色多彩,做工考究。穿此上衣时应内衬小翻领的白衬衫,胸前佩以银扁扣(图3-134),穿着时常如图3-135所示将两侧的后开衩向后折叠,使后片形成向后微微翘起的姿态,配合松花腰巾,恰如凤尾。

罗源式男子传统礼服为如图3-136所示蓝布长衫,与图3-74所示泰顺畲族男礼服类似。

(3)腰饰

飞鸾装围裙(又称围兜)分为当新娘时的围裙(图3-137A)和日常式围裙(图3-137B)两种。

新娘围裙为长方形,长(高)30厘米,宽34厘米。裙头是6.5厘米白布,下压一条2毫米的红边。再下是沿着两旁和底边绲上1厘米的白边,然后是对称成直角地压上每色2毫米的五色彩边和每道1厘米宽的绣花边交替的七重花边。又从围兜正中往两旁接7道边压上两片扇形的绣花图案,再顺直角压上几道绣花边。整条围兜就只剩下宽2厘米、长10厘米的尖形黑色的底布了。绣花边里还穿插缝上各色小金属片,穿在身上,艳光闪烁;与上衣丰富的刺绣相配,非常艳丽。也有花色稍简单些的,围兜从外向内呈直角形,依次压上如上所述的五色彩边与绣花边交替的七重花边后,就不再另压绣花边,而是直接在围兜的黑布面上绣上花鸟和大朵云纹。

日常式围裙的尺寸如图3-138所示。除白色裙头外,其余三边均压上6~8厘米的白边,简朴平实。穿着时在上衣外先扎一条枣红与白相间的条纹腰带,再用一条蓝白间杂花色的腰带把围兜紧扎在腰间。罗源式盛装配有两条腰带,均是细麻布料而成。如图3-139A所示带长约170厘米,宽22厘米,两头有30厘米红色长穗;腰带是以枣红色与乳白色相间的线条花样为主,两头是分为两段各14厘米的大红色,两段大红色中间又插有3厘米腰带主色调的线条形花样。如图3-139B所示带长145厘米,宽34厘米,两头是7厘米的花边穗。腰带中间是长120厘米的土法染制的蓝底白碎花图案;两头12厘米长的绣花边把腰带圈成双重、15厘米宽。绣花边图案多为花鸟、凤凰,色彩均选艳色。

(4)下装

如图3-140、图3-141所示,罗源式盛装的下装多为黑色过膝布裙,裙边有红色线段条纹和红白相间的犬牙纹。布裙尺寸如图3-142所示,长675厘米,宽140厘米。裙头宽110厘米,长75厘米,蓝色或红色,两边带耳。裙身从外向内28厘米处左右各打一个褶裥。下摆处2厘米宽处有用针线绣出来的五色边;五色边上绣着间隔匀称的9厘米长的红色条纹16条;红色条纹间绣着红白相间的齿状花纹各五齿。过去罗源式盛装的下装也有如图3-143所示及膝短裤。

罗源式畲女服搭配三角形绑腿。绑腿宽29厘米,长55厘米,多以黑色纯棉平布缝制而成,末端有红色缨络和红布条用来把绑腿捆扎到小腿上(图3-144)。

(5)足衣

罗源式畲族绣花鞋为如图3-145所示的单鼻虎牙鞋。其特点是鞋头翘起,与福安式虎牙鞋类似,但罗源式虎牙鞋在鞋后覆有一片盾形盖片,为其他类型所不兼具。

(6)其他

传统罗源式畲族银饰包括戒指、耳环和手镯等,都精巧古朴。常錾有如图3-146左所示几何花纹,当代也采用写实花草纹(图3-146右)。

(1)头饰

①发式:未婚少女发式比较简单,通常是如图3-123把头发高高地束在脑后,再用一束约80厘米长的红毛线跟头发并在一起,另用一大束约200厘米长的红毛线把头发和并在一起的毛线缠绕紧后再从右向左盘绕于头上,看上去像是头上套着个大红色的发圈,彰显出青春朝气。

罗源式妇女发式最为醒目,常被称为盘螺式、凤凰头,系用红色绒线缠发梳扎至头顶,约达15厘米高。弯至额头,缠圈成一块直径约8厘米大的扁圆型发髻,盖在额顶上,并横拴小银簪,畲语称“凤凰头髻”,状若优雅曲颈的凤首。连江、罗源及飞鸾三地的额顶发髻略有差异。连罗型发髻更显扁平,呈下圆上尖的水滴形(图3-124A),或由内向外的螺旋形(图3-124B);飞鸾发髻则更立体饱满,呈发桃状,中间还常以黄色毛线为芯(图3-124C)。

Ⅰ连罗型:连罗型妇女发式包括如图3-125所示的部件,从上到下依次为:一根用60厘米长的铁丝弯成的支架,支架平直的一端用深蓝色毛线缠绕约25厘米,余下的部分用大红色毛线缠满,并留出约90厘米红毛线备用;一束10股以上的长约2米的大红色毛线;一束4股组成的长约80厘米的黑色毛线;一根3股线编好的1米长黑绳;4支银色发卡;2根黑色皮筋;一支带有30厘米长银流苏的发簪,流苏尾端有银牙签装饰;一块25厘米见方的红双喜纹手帕。

穿戴过程如图3-126所示,先将所有头发拢到后脑,分为左右两股,分别以S和Z捻向加捻,捻至约10厘米处合并,与前述支架的蓝色端绑扎在一起,再将支架翻起靠后脑至头顶。

调整好位置后用手帕覆盖后脑头发与支架的衔接处。再将支架另一端的红毛线在头顶边加捻边盘旋成扁圆螺旋型。此时的效果是为连罗式的一种(图3-124B);还可再以前述2米长红毛线绑于支架继续盘绕,盘为下圆上尖的水滴形,再以发卡、银簪装点(图3-124A)。

此发式根据不同的年龄在造型和颜色上都会有变化。如图3-127所示,老年妇女的发式不用支架,更为低矮,仅将后脑发辫沿后脑勺盘至额顶,再在头顶盘旋为螺形或水滴形。颜色也常用更为素雅的深蓝色(图3-127A)。

Ⅱ飞鸾型:飞鸾式发式的支架制作略有不同,先要准备一根长约30厘米、外径约1.5厘米的竹管,把一束紫红色毛线用红头绳扎住一头,穿过竹管拽紧,让这束毛线与竹管相连,再用大号(8或者10号)铁丝30厘米插入毛线一端,与毛线束混为一体,用同色毛线绕紧,并把铁丝部分弯成直径12厘米的180度弧形,此时露在被外圈毛线缠绕之外的毛线束约有70厘米长。飞鸾式发式还需另备大红、紫红、黄、黑各色毛线数束,均截成约200厘米长短,用同色毛线从当中扎住,提起,变为100厘米长短的毛线束。罗源式飞鸾型发式的梳理过程如图3-128所示。

随着年龄的增长,飞鸾型和连罗型样,高突状的发式也相对变小变扁;到了老年,就不再用竹制发饰,而只是用黑毛线缠绕发梢,再翻到头顶,用红毛线随意地在头顶缠个螺纹髻(图3-129右)。值得注意的是,由于青年妇女的发髻过高,不便再在其上搭配凤冠,故女子结婚时也常梳类似老年妇女的矮髻,如图3-130所示。

②凤冠:如图3-131所示,罗源式凤冠冠身为一竹筒,长约15厘米,直径约5厘米,下端开一弧形缺口,上裹红布,红布外包着银匮。银匮是如图3-132所示加工成薄如纸的长方形银片,宽约14.5厘米,长约15.5厘米,下端有一个长8厘米、宽5厘米的弧形开口。上錾各种花纹和神像,正面为变形龙头纹。冠身覆一红色麻布罩饰,尾部伸出,饰以竹木制四齿发簪,外蒙红绸或红色细麻布。冠首两旁各饰两条蓝色玻璃珠与尾部连接,还附上各种银链、银簪、牛骨簪等饰物。冠身戴在发髻顶部,尾饰插于发髻后,用与匮配套的银簪固定,玻璃珠饰分垂于两肩。

(2)上衣

如图3-133所示,现代盛装的绣花面积特别大,色彩鲜艳的花边几乎占满全身,花色多彩,做工考究。穿此上衣时应内衬小翻领的白衬衫,胸前佩以银扁扣(图3-134),穿着时常如图3-135所示将两侧的后开衩向后折叠,使后片形成向后微微翘起的姿态,配合松花腰巾,恰如凤尾。

罗源式男子传统礼服为如图3-136所示蓝布长衫,与图3-74所示泰顺畲族男礼服类似。

(3)腰饰

飞鸾装围裙(又称围兜)分为当新娘时的围裙(图3-137A)和日常式围裙(图3-137B)两种。

新娘围裙为长方形,长(高)30厘米,宽34厘米。裙头是6.5厘米白布,下压一条2毫米的红边。再下是沿着两旁和底边绲上1厘米的白边,然后是对称成直角地压上每色2毫米的五色彩边和每道1厘米宽的绣花边交替的七重花边。又从围兜正中往两旁接7道边压上两片扇形的绣花图案,再顺直角压上几道绣花边。整条围兜就只剩下宽2厘米、长10厘米的尖形黑色的底布了。绣花边里还穿插缝上各色小金属片,穿在身上,艳光闪烁;与上衣丰富的刺绣相配,非常艳丽。也有花色稍简单些的,围兜从外向内呈直角形,依次压上如上所述的五色彩边与绣花边交替的七重花边后,就不再另压绣花边,而是直接在围兜的黑布面上绣上花鸟和大朵云纹。

日常式围裙的尺寸如图3-138所示。除白色裙头外,其余三边均压上6~8厘米的白边,简朴平实。穿着时在上衣外先扎一条枣红与白相间的条纹腰带,再用一条蓝白间杂花色的腰带把围兜紧扎在腰间。罗源式盛装配有两条腰带,均是细麻布料而成。如图3-139A所示带长约170厘米,宽22厘米,两头有30厘米红色长穗;腰带是以枣红色与乳白色相间的线条花样为主,两头是分为两段各14厘米的大红色,两段大红色中间又插有3厘米腰带主色调的线条形花样。如图3-139B所示带长145厘米,宽34厘米,两头是7厘米的花边穗。腰带中间是长120厘米的土法染制的蓝底白碎花图案;两头12厘米长的绣花边把腰带圈成双重、15厘米宽。绣花边图案多为花鸟、凤凰,色彩均选艳色。

(4)下装

如图3-140、图3-141所示,罗源式盛装的下装多为黑色过膝布裙,裙边有红色线段条纹和红白相间的犬牙纹。布裙尺寸如图3-142所示,长675厘米,宽140厘米。裙头宽110厘米,长75厘米,蓝色或红色,两边带耳。裙身从外向内28厘米处左右各打一个褶裥。下摆处2厘米宽处有用针线绣出来的五色边;五色边上绣着间隔匀称的9厘米长的红色条纹16条;红色条纹间绣着红白相间的齿状花纹各五齿。过去罗源式盛装的下装也有如图3-143所示及膝短裤。

罗源式畲女服搭配三角形绑腿。绑腿宽29厘米,长55厘米,多以黑色纯棉平布缝制而成,末端有红色缨络和红布条用来把绑腿捆扎到小腿上(图3-144)。

(5)足衣

罗源式畲族绣花鞋为如图3-145所示的单鼻虎牙鞋。其特点是鞋头翘起,与福安式虎牙鞋类似,但罗源式虎牙鞋在鞋后覆有一片盾形盖片,为其他类型所不兼具。

(6)其他

传统罗源式畲族银饰包括戒指、耳环和手镯等,都精巧古朴。常錾有如图3-146左所示几何花纹,当代也采用写实花草纹(图3-146右)。

相关地名

罗源县

相关地名