孔子

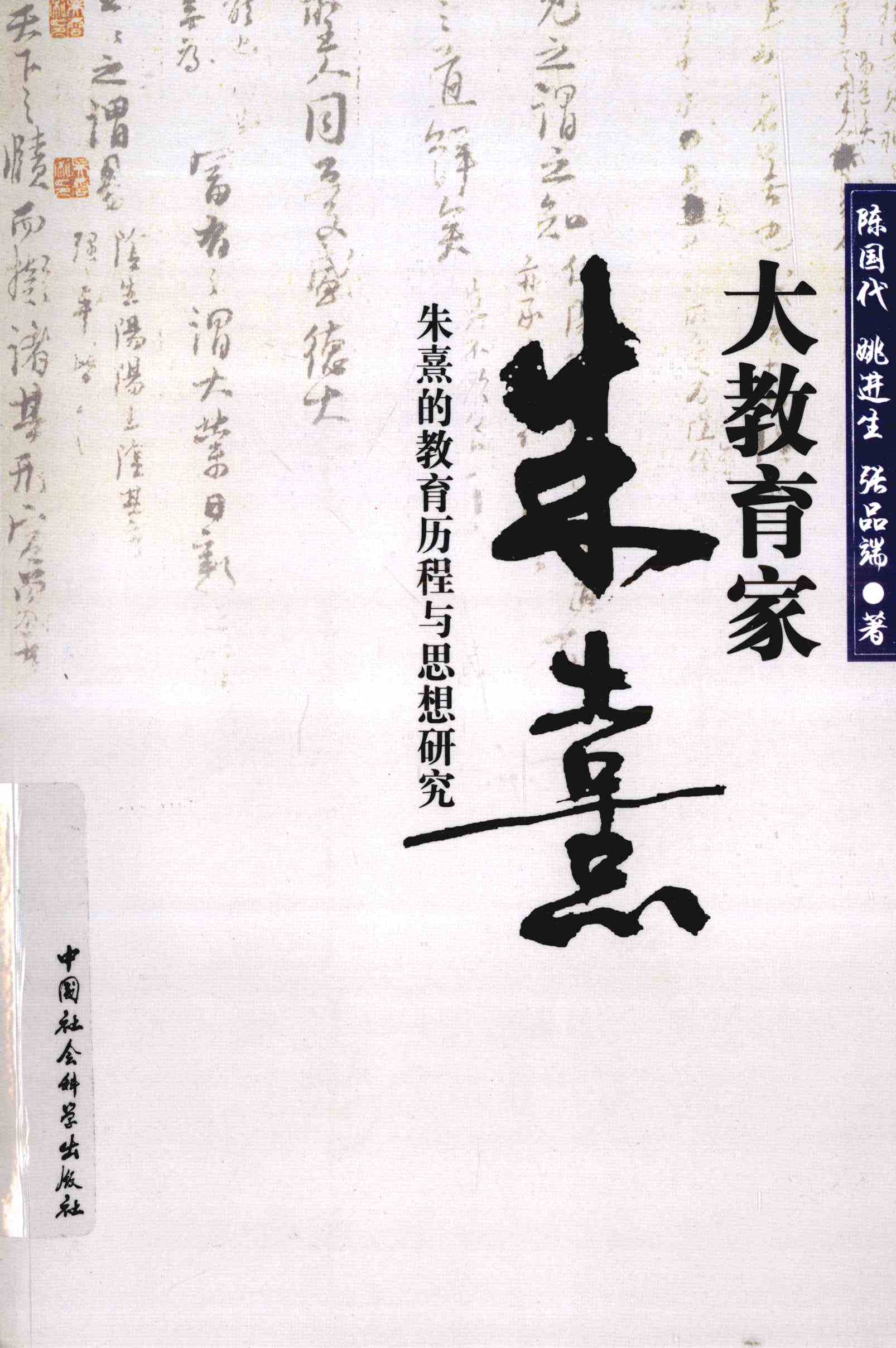

| 知识出处: | 《大教育教朱熹》 |

| 唯一号: | 130830020210000194 |

| 人物姓名: | 孔子 |

| 人物异名: | 名丘;仲尼 |

| 文件路径: | 1308/01/object/PDF/130810020210000001/001 |

| 起始页: | 0317.pdf |

| 出生年: | 公元前551年 |

| 卒年: | 前479年 |

| 籍贯: | 鲁国陬邑 |

传略

孔子(公元前551—前479年)名丘,字仲尼,鲁国陬邑人。春秋末期思想家、政治家、教育家、文献整理家,儒家学派的创始人。其先世是宋国贵族。中年聚徒讲学,又从事政治活动。由中都宰升为司空、司寇、行摄相事,曾随定公与齐景公会于夹谷。为抑制季桓家臣势力,定计“堕三都”,结果失败。后因齐人离间,遭定公和季桓子冷落,率弟子周游宋、卫、陈、蔡、齐、楚等国,自称“如有用我者,吾其为东周乎?”终不见用,为季康子所召,自卫归鲁。其生活在礼坏乐崩的时代,为了建立一个以天下为公的大同社会,以其渊博的学问和浩大的气魄,提出了以仁为最高道德标准,并把克己复礼作为仁的规范和目的,使人们克制争权夺利的不正当的思想和行为。晚年致力于文化教育事业,相传从学弟子有三千人,其中最著名的七十余人。在生命的最后岁月里,孔子总结自己的思想进程说:“吾十五而有志于学,三十而立,四十不惑,五十知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不愈矩。”其思想学说以“仁”为核心,认为“仁”即“爱人”。提出“己所不欲,勿施于人”,“己欲立而立人,己欲达而达人”等论点,提倡“博施于民而能济众”,尊重百姓的独立人格,认为“匹夫不可夺志”。崇尚积极乐观的生活态度,主张为实现“仁”的最高道德境界而献身。首创私立讲学风气,主张“有教无类”,接纳出身于牧羊、占卜等志于学的人为学生①,因材施教,强调“学而时习之”,注重“学”与“思”的结合,提倡“知之为知之,不知为不知”的求实态度,反对主观臆断和墨守成规。政治上提出“正名”的主张,认为“君君、臣臣、父父、子子”,都应实副其“名”。提倡德治和教化,反对苛政和任意刑杀,并提出“不患寡而患不均,不患贫而患不安”的观点。删《诗》、《书》,定《礼》、《乐》,赞《周易》,修《春秋》,用以教育后人,因此成为儒家道统的创始人,万世之师表。《论语》一书是现存的研究其思想学说的主要依据。孔子殁后,鲁哀公命祭祀孔子,始于曲阜孔子故宅建庙。后全国各地均有孔庙。至唐高祖李渊武德二年(619年),于国子学立孔庙,至唐太宗李世民贞观四年(630年),各州县普遍建立孔庙。