悠游福州

| 内容出处: | 《黄榦:朱子学第一传人》 图书 |

| 唯一号: | 130820020230008982 |

| 颗粒名称: | 悠游福州 |

| 分类号: | B244.99 |

| 页数: | 6 |

| 页码: | 054-059 |

| 摘要: | 本文主要讲述了黄榦在福州讲学期间的生活和思想,以及他与朱熹和赵汝愚之间的友情和思想交流。文章中涉及了黄榦的教学内容、教学方法以及他与学生的关系,同时也介绍了朱熹和赵汝愚的背景和思想,以及他们之间的题刻佳话。 |

| 关键词: | 黄榦 讲学经历 生活 |

内容

绍熙二年(1191年),朱熹离漳州任后,黄榦应闽帅赵汝愚(1140—1196)之请,暂时离开了岳父朱熹到福州登瀛馆执教,后又移塾于叶氏悦乐堂和城东古寺。《朱文公文集》中有“近来福州得黄直卿、南康得李敬子说诱得后生多有知趣向者”。所谓“诱得后生多有知趣向”,即通过教学,引导青年心向正学,接受儒家文化。

黄榦平时喜爱游山玩水,课余常与好友一起游历,郊外美景清新自然,所看所思,留下闲情逸致的一笔——《夜宿九峰寺》,诗云:

冥逐归云入远山,九峰环立似人间。

摩挲石刻元和体,矍铄僧谭宣政间。

往古来今浑昨梦,只鸡斗酒强开颜。

明朝酌取龙湫水,直上层霄不复还。

九峰寺,又名九峰镇国禅院。据《闽都记》记载:“九峰山在府北七十里之遥,邻于龙迹山。”《九峰志》亦载:“其山高十五里,延袤六十里。”诗人夜宿九峰寺,与寺僧谈宋徽宗轶事,感慨之余,但觉古往今来好似梦一场。由于家境清贫,黄榦时常感叹,尽管有些失落,但胸中潜藏的豪情壮志依然不改,他誓要“酌取龙湫水”,“直上云霄”。随后,一行人兴致未尽,继续前行至福州北峰芙蓉山的芙蓉洞(又称灵洞岩),并作《十一日早登灵洞岩》一诗,云:

寒岩突兀山之阿,足履危磴攀藤萝。

岩下清泉响环佩,岩前古木交枝柯。

当中洞门忽开豁,上有石屋高嵯峨。

乾坤开关已呈露,鬼神守护频挥呵。

重门黯淡不可入,以火来照所见多。

出门小洞亦奇绝,神龙奋怒吞蛟鼍。

胜景如此难重过,手倚石壁频摩挲。

安得雄思如悬河,长吟大咏仍高歌。

黄榦寓情于景,胸中磊块倾注笔端。有清愁,有隐士之思,亦有豪情满怀,到最后的淡然和平静,传统士人的心路历程一目了然。

除此之外,黄榦还到过闽侯县境内的双髻峰游玩,因这座山是两山峰并立,像少女的双髻,美其名曰“双髻峰”。诗云:

万山环立两山高,伯仲埙篪风味多。

轩冕直能惊俗子,采薇千古不消磨。

黄榦在诗中写道,双髻峰矗立在群山环绕之中,它们就像兄弟一样不相上下,有着属于自己独特的色彩和趣味。但他写到这,将笔锋一转,说官位和爵禄只会让凡夫俗子羡慕、向往。归隐这种高士崇尚的生活方式千年来都有它存在的价值。由此看来,黄榦对自己充满了信心,但他也知道自己存在的意义,不会因为时间和空间而消耗、磨灭,这种超然物外的情怀让人感受到他的洒脱和清高。

赵汝愚为什么会邀请黄榦来福州执教?当中别有缘故。

深藏在福州鼓山沟壑之下的“喝水岩”。岩上题刻史话中,有一段堪比伯牙和子期高山流水的知音佳话——朱熹与赵汝愚的君子之交。赵汝愚,南宋宗室名臣、学者,宋太宗八世孙,汉恭宪王赵元佐七世孙,为昭勋阁二十四功臣之一。朱熹曾多次到福州讲学,他与两次担任福州知州兼福建安抚使的赵汝愚既是师生又是好友。文献记载:“赵汝愚在福州,百废俱举,孜孜国事,殆不多得。”朱熹在《次赵汝愚开西湖》诗中,称赞赵汝愚疏浚西湖“百年地辟有奇功,创见犹惊白发翁”。时至今日,两人的题刻仍并列于鼓山喝水岩观音阁东边石门附近的岩壁上。一方为淳熙十四年(1187年)朱熹所书:“淳熙丁未,晦翁来谒鼓山嗣公,游灵原,遂登水云亭,有怀四川子直侍郎。同游者清漳王子合,郡人陈肤仲、潘谦之、黄子方、僧端友。”其中“晦翁”正是朱熹本人,“嗣公”指的是涌泉寺住持元嗣,“子直侍郎”便指的是赵汝愚。

原来,当年因受谤而隐居多年的朱熹,辞掉江西提刑的任命,匆匆来福州拜见知州赵汝愚。不料一年之前赵汝愚已调任四川制置使。于是,朱熹率门生王子合、陈肤仲、潘谦之、黄子方等人,登鼓山拜谒赵汝愚礼请来的住持元嗣方丈,又登上赵汝愚建造的水云亭,睹物思人,留下这方石刻,表达怀想之情。

三年后(1190年),赵汝愚再次入闽任职,他又登上鼓山,看见朱熹留下的题刻,大为感动,想到远方的朱熹和逝世的元嗣禅师,感慨万千,留下另一方题刻:

几年奔走厌尘埃,此日登临亦快哉。

江月不随流水去,天风直送海涛来。

故人契阔情何厚,禅客飘零事已灰。

堪叹人生只如此,危栏独倚更徘徊。

可以看出,此诗抒发了赵汝愚自己多年政治生涯中壮志未酬的惆怅心情,以及对师友朱熹、鼓山住持元嗣等人的思念情怀。诗中的“故人”指的便是朱熹,“禅客”则是当时已圆寂的元嗣禅师。

后来,朱熹再次登临鼓山,看到自己题刻旁边赵汝愚的诗作,心潮如海,就从“江月不随流水去,天风直送海涛来”的诗句中,挑出“天风海涛”四字,书写镌刻在绝顶峰的石崖上,并注明:“晦翁为子直书。”可见,朱熹和赵汝愚在不同时间的同岩题刻中,跨越时空传达了真挚的友情,让后世感动!

所以,黄榦在福州讲学的这一年,从某种程度上来说是岳父朱熹的关系才得到赵汝愚的大力关照。赵汝愚政事之余,常与黄榦一起登山望月,抚琴弄弦,吟诗诵词,讨论天下大事。此外,黄榦教导学生学习要持之以恒,常将学问比作登山,不能半途而废。如果说,知识的宝藏在崇山峻岭的深处,那么求学登山的人必须努力,勇往直前,最终才能获得探索的本领。比如,黄榦写的《游鼓山登大顶峰》,诗云:

登山如学道,可进不可已。

悬崖更千仞,壮志须万里。

平生石鼓怀,独酌灵源水。

峨峨大顶峰,欲往辄中止。

今朝复何朝,击楫渡清沘。

好风从西来,缥缈吹游子。

褰裳涉危巅,万象皆俯视。

东南际大海,日月旋磨蚁。

烟云隔洲渚,历历犹可指。

城中十万家,嚣杂不到耳。

郊源与廛市,琐碎如聚米。

同来皆良俦,得酒共欢喜。

深林更叫啸,磐石恣徙倚。

摩挲陈公碑,岁月为我纪。

更持末后句,归以铭吾几。

在这首诗的后面,有黄榦自注:“陈烈先生登此山,纪岁月于石上,其略云‘鼓屴崱,鼎峰特,岁辛亥,帝司赤’。”

那是盛夏的一天(即绍熙二年1191年),黄榦登临鼓山,抚摸着北宋先贤陈烈先生留下的碑刻,感慨万千。回忆起自己追随朱熹求道、讲学、编书,心中思绪万千,“济苍生、安社稷”一样也是他的情怀,山河破碎,黄榦一样也有着“击楫中流”的宏伟志向。此时与好朋友一起出来游玩,一起喝酒作乐,多么开心!在茂密的丛林中放声高歌,在厚而大的石头前徘徊逡巡!

黄榦以昂扬的情绪抒发了自己刻苦攻读,希望以后能报效国家的远大志向。他鼓励同来的朋友们,世间的各种事务只是很琐细的小事,不要被世俗牵绊,要心无挂碍,一心向学。黄榦把抗金收复失地的壮志深藏于心,并将陈烈先生留下的手迹作为座右铭激励自己!

黄榦平时喜爱游山玩水,课余常与好友一起游历,郊外美景清新自然,所看所思,留下闲情逸致的一笔——《夜宿九峰寺》,诗云:

冥逐归云入远山,九峰环立似人间。

摩挲石刻元和体,矍铄僧谭宣政间。

往古来今浑昨梦,只鸡斗酒强开颜。

明朝酌取龙湫水,直上层霄不复还。

九峰寺,又名九峰镇国禅院。据《闽都记》记载:“九峰山在府北七十里之遥,邻于龙迹山。”《九峰志》亦载:“其山高十五里,延袤六十里。”诗人夜宿九峰寺,与寺僧谈宋徽宗轶事,感慨之余,但觉古往今来好似梦一场。由于家境清贫,黄榦时常感叹,尽管有些失落,但胸中潜藏的豪情壮志依然不改,他誓要“酌取龙湫水”,“直上云霄”。随后,一行人兴致未尽,继续前行至福州北峰芙蓉山的芙蓉洞(又称灵洞岩),并作《十一日早登灵洞岩》一诗,云:

寒岩突兀山之阿,足履危磴攀藤萝。

岩下清泉响环佩,岩前古木交枝柯。

当中洞门忽开豁,上有石屋高嵯峨。

乾坤开关已呈露,鬼神守护频挥呵。

重门黯淡不可入,以火来照所见多。

出门小洞亦奇绝,神龙奋怒吞蛟鼍。

胜景如此难重过,手倚石壁频摩挲。

安得雄思如悬河,长吟大咏仍高歌。

黄榦寓情于景,胸中磊块倾注笔端。有清愁,有隐士之思,亦有豪情满怀,到最后的淡然和平静,传统士人的心路历程一目了然。

除此之外,黄榦还到过闽侯县境内的双髻峰游玩,因这座山是两山峰并立,像少女的双髻,美其名曰“双髻峰”。诗云:

万山环立两山高,伯仲埙篪风味多。

轩冕直能惊俗子,采薇千古不消磨。

黄榦在诗中写道,双髻峰矗立在群山环绕之中,它们就像兄弟一样不相上下,有着属于自己独特的色彩和趣味。但他写到这,将笔锋一转,说官位和爵禄只会让凡夫俗子羡慕、向往。归隐这种高士崇尚的生活方式千年来都有它存在的价值。由此看来,黄榦对自己充满了信心,但他也知道自己存在的意义,不会因为时间和空间而消耗、磨灭,这种超然物外的情怀让人感受到他的洒脱和清高。

赵汝愚为什么会邀请黄榦来福州执教?当中别有缘故。

深藏在福州鼓山沟壑之下的“喝水岩”。岩上题刻史话中,有一段堪比伯牙和子期高山流水的知音佳话——朱熹与赵汝愚的君子之交。赵汝愚,南宋宗室名臣、学者,宋太宗八世孙,汉恭宪王赵元佐七世孙,为昭勋阁二十四功臣之一。朱熹曾多次到福州讲学,他与两次担任福州知州兼福建安抚使的赵汝愚既是师生又是好友。文献记载:“赵汝愚在福州,百废俱举,孜孜国事,殆不多得。”朱熹在《次赵汝愚开西湖》诗中,称赞赵汝愚疏浚西湖“百年地辟有奇功,创见犹惊白发翁”。时至今日,两人的题刻仍并列于鼓山喝水岩观音阁东边石门附近的岩壁上。一方为淳熙十四年(1187年)朱熹所书:“淳熙丁未,晦翁来谒鼓山嗣公,游灵原,遂登水云亭,有怀四川子直侍郎。同游者清漳王子合,郡人陈肤仲、潘谦之、黄子方、僧端友。”其中“晦翁”正是朱熹本人,“嗣公”指的是涌泉寺住持元嗣,“子直侍郎”便指的是赵汝愚。

原来,当年因受谤而隐居多年的朱熹,辞掉江西提刑的任命,匆匆来福州拜见知州赵汝愚。不料一年之前赵汝愚已调任四川制置使。于是,朱熹率门生王子合、陈肤仲、潘谦之、黄子方等人,登鼓山拜谒赵汝愚礼请来的住持元嗣方丈,又登上赵汝愚建造的水云亭,睹物思人,留下这方石刻,表达怀想之情。

三年后(1190年),赵汝愚再次入闽任职,他又登上鼓山,看见朱熹留下的题刻,大为感动,想到远方的朱熹和逝世的元嗣禅师,感慨万千,留下另一方题刻:

几年奔走厌尘埃,此日登临亦快哉。

江月不随流水去,天风直送海涛来。

故人契阔情何厚,禅客飘零事已灰。

堪叹人生只如此,危栏独倚更徘徊。

可以看出,此诗抒发了赵汝愚自己多年政治生涯中壮志未酬的惆怅心情,以及对师友朱熹、鼓山住持元嗣等人的思念情怀。诗中的“故人”指的便是朱熹,“禅客”则是当时已圆寂的元嗣禅师。

后来,朱熹再次登临鼓山,看到自己题刻旁边赵汝愚的诗作,心潮如海,就从“江月不随流水去,天风直送海涛来”的诗句中,挑出“天风海涛”四字,书写镌刻在绝顶峰的石崖上,并注明:“晦翁为子直书。”可见,朱熹和赵汝愚在不同时间的同岩题刻中,跨越时空传达了真挚的友情,让后世感动!

所以,黄榦在福州讲学的这一年,从某种程度上来说是岳父朱熹的关系才得到赵汝愚的大力关照。赵汝愚政事之余,常与黄榦一起登山望月,抚琴弄弦,吟诗诵词,讨论天下大事。此外,黄榦教导学生学习要持之以恒,常将学问比作登山,不能半途而废。如果说,知识的宝藏在崇山峻岭的深处,那么求学登山的人必须努力,勇往直前,最终才能获得探索的本领。比如,黄榦写的《游鼓山登大顶峰》,诗云:

登山如学道,可进不可已。

悬崖更千仞,壮志须万里。

平生石鼓怀,独酌灵源水。

峨峨大顶峰,欲往辄中止。

今朝复何朝,击楫渡清沘。

好风从西来,缥缈吹游子。

褰裳涉危巅,万象皆俯视。

东南际大海,日月旋磨蚁。

烟云隔洲渚,历历犹可指。

城中十万家,嚣杂不到耳。

郊源与廛市,琐碎如聚米。

同来皆良俦,得酒共欢喜。

深林更叫啸,磐石恣徙倚。

摩挲陈公碑,岁月为我纪。

更持末后句,归以铭吾几。

在这首诗的后面,有黄榦自注:“陈烈先生登此山,纪岁月于石上,其略云‘鼓屴崱,鼎峰特,岁辛亥,帝司赤’。”

那是盛夏的一天(即绍熙二年1191年),黄榦登临鼓山,抚摸着北宋先贤陈烈先生留下的碑刻,感慨万千。回忆起自己追随朱熹求道、讲学、编书,心中思绪万千,“济苍生、安社稷”一样也是他的情怀,山河破碎,黄榦一样也有着“击楫中流”的宏伟志向。此时与好朋友一起出来游玩,一起喝酒作乐,多么开心!在茂密的丛林中放声高歌,在厚而大的石头前徘徊逡巡!

黄榦以昂扬的情绪抒发了自己刻苦攻读,希望以后能报效国家的远大志向。他鼓励同来的朋友们,世间的各种事务只是很琐细的小事,不要被世俗牵绊,要心无挂碍,一心向学。黄榦把抗金收复失地的壮志深藏于心,并将陈烈先生留下的手迹作为座右铭激励自己!

知识出处

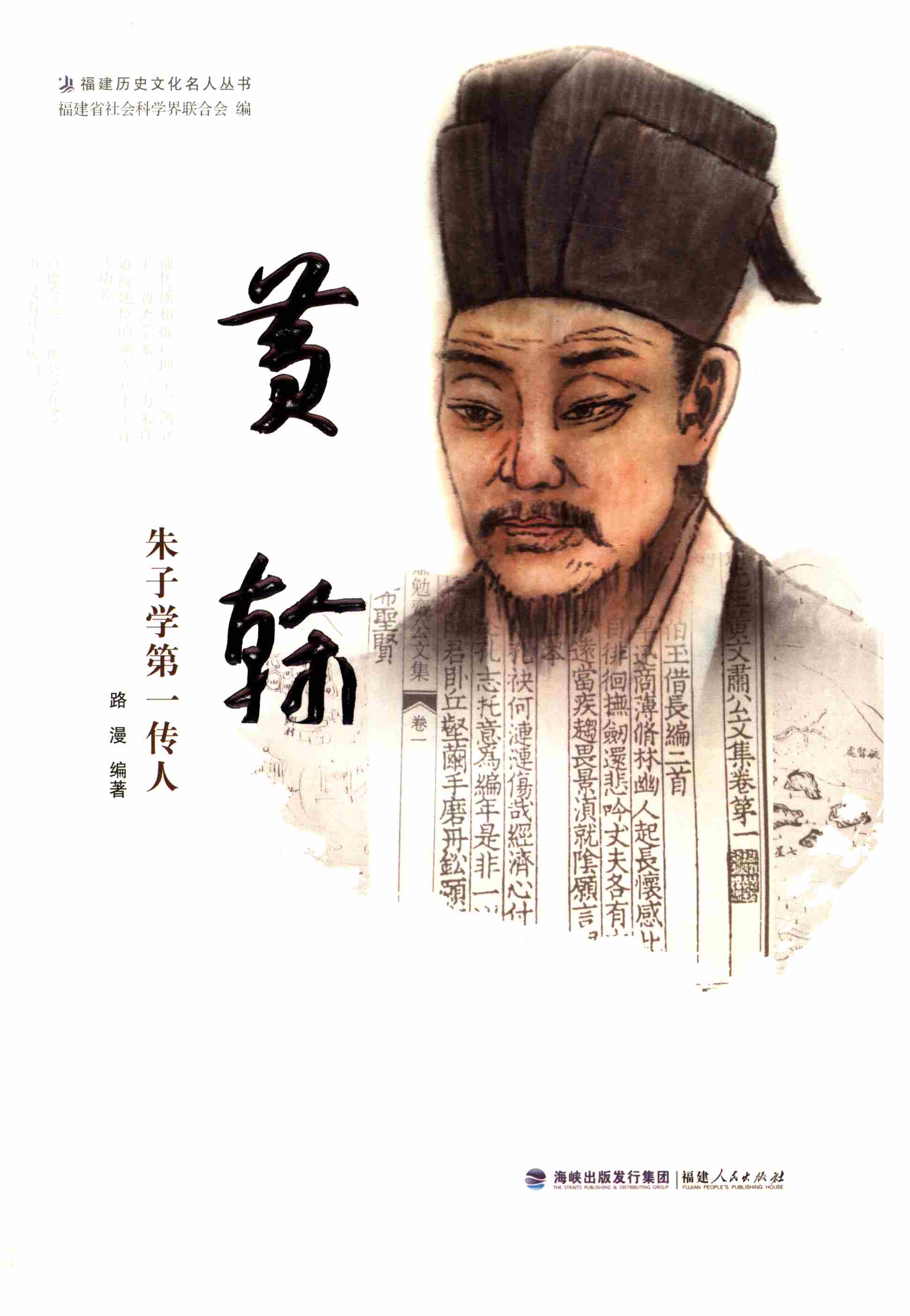

《黄榦:朱子学第一传人》

出版者:福建人民出版社

本书共分六章,内容包括:清廉一脉,儒林门第;默而识之,学而不厌;志坚思苦,勤奋为本;尊师崇儒,理学为宗;学以致用,力行为上;自励教人,持恒以贵。

阅读