福建华安仙字潭摩崖石刻再探

| 内容出处: | 《华安文史资料第十辑》 图书 |

| 唯一号: | 130720020230000205 |

| 颗粒名称: | 福建华安仙字潭摩崖石刻再探 |

| 分类号: | K877 |

| 页数: | 10 |

| 页码: | 27-36 |

| 摘要: | 本文回顾了自1915年黄仲琴教授的考察以来,国内学术界对福建华安仙字潭石刻进行的调查和研究工作,并介绍了一些关于其性质、题材和年代的不同观点。作者对华安仙字潭石刻是岩画还是原始象形文字以及其年代的问题提出了自己的看法,并对其他学者的观点进行了反驳和讨论。 |

| 关键词: | 石刻 仙字潭 福建 |

内容

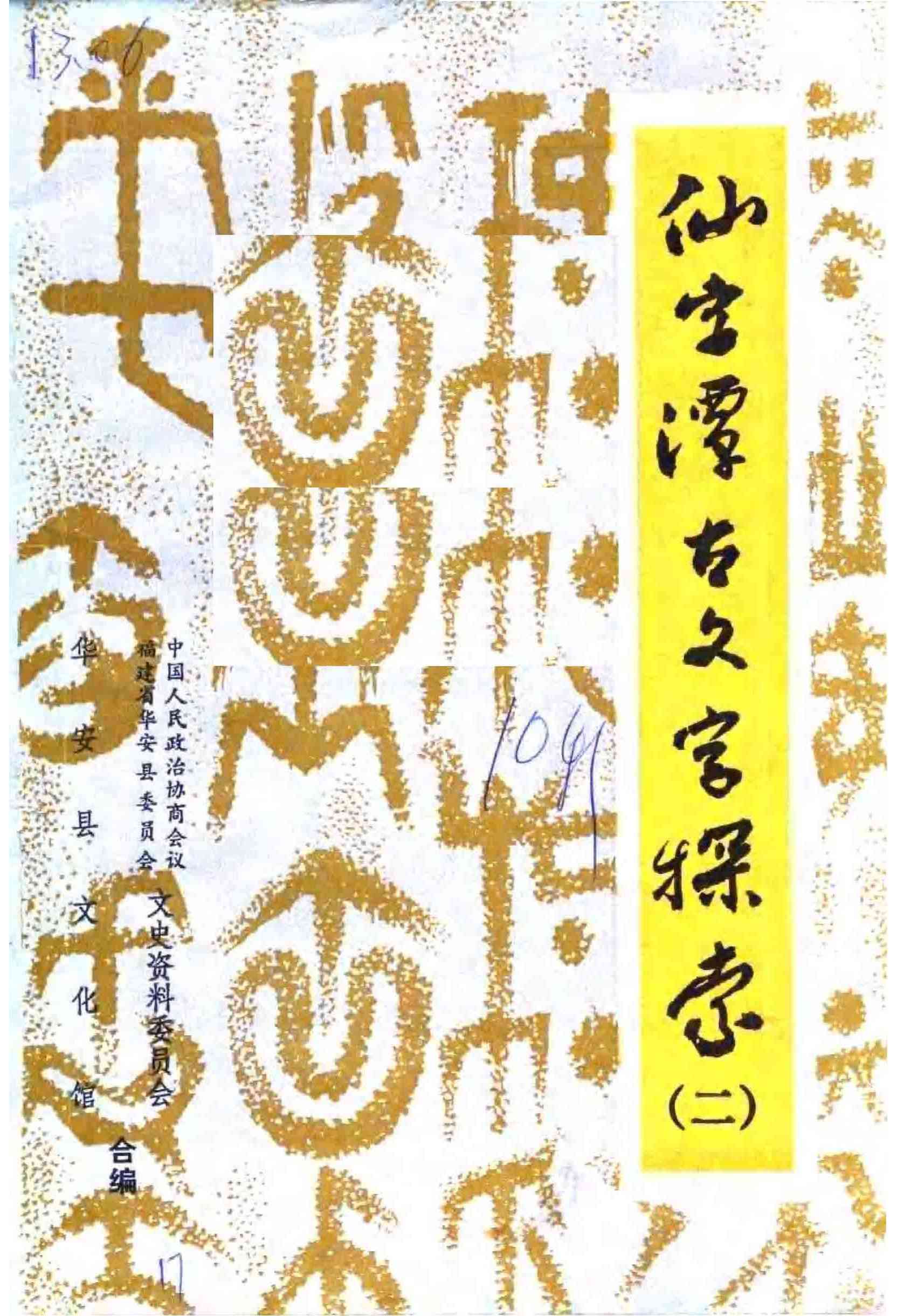

位于福建省南部华安县汰内乡的仙字潭石刻,自一九一五年岭南大学教授黄仲琴先生亲临考察并发表了首篇科学考证文章至今的七十年间,国内学术界在五十年代至今陆续又做了一些调查研究工作。主要的有一九五八年福建省文物管理委员会的林钊、曾凡二同志的实地调查考察报告①,一九六〇年弘礼同志发表的《福建古代少数民族的摩崖文字》②;一九七八年中央民族学院石钟健先生发表的《论广西岩壁画和福建岩石刻的关系》③;一九八二年福建师范大学刘蕙孙先生发表的《福建华安汰溪摩崖图象文字初研》④;一九八四年笔者发表的《福建华安仙字潭摩崖石刻试考》等⑤。一九八四年七月,福建省华安县政协文史资料委员会等单位又将以上考察报告及论文结集出版,题为《仙字潭古文字探索》。随后不久,《光明日报》发表记者李蔚同志的综述文章,对华安仙字潭石刻的重要性及其年代、性质等问题作了较详细的论述。这些研究成果在国内外学术界引起了人们的一定注意。自己故黄仲琴先生筚路兰缕的考察研究以来,有关研究者无论站在什么角度,基本上都一致认为仙字潭摩崖石刻是古代少数民族遗留的一种原始的象形图画文字。近阅盖山林同志《福建华安仙字潭石刻新解》一文(载《美术史论》一九八六年第一期),该文对福建华安仙字潭石刻提出一些新的看法,主要是:华安仙字潭石刻是岩画而不是文字;其年代约在新石器时代晚期而不在商周以后。盖山林同志长期致力于岩画的研究工作,造诣很深,其大作对于促进华安仙字潭岩刻的深入探索和研究无疑是有益的,但笔者对其文中的上述两点新见解均表示不赞同。为此谨作以下论述,并就教于盖山林同志及有关方家学者。

关于华安仙字潭石刻的性质,自黄仲琴先生的研究以来,石钟健、刘蕙孙诸先生的论文亦均认为该处石刻是古代南方少数民族的原始象形文字。虽然诸家之见互有差异,但大前提基本是一致的,其主要理由归纳起来大致有二:一、该石刻的一些图象与甲骨金文有某些类似之处而不完全同于单纯表达画面的岩画如广西花山等地的岩画;二、该石刻的有关图象(象形)文字可以联系起来加以考证并能初步推测求得其中的某些含意。正是基于此,包括一九五八年林钊、曾凡同志的考察报告在内,都将之定为原始象形文字。盖山林同志的论文(以下简称《新解》)对这些看法提出质疑的主要依据:一是“在远古时代,我国少数民族与华夏族的语言是不同的,作为记录语言的文字也不会相同。商周时代的甲骨文和金文都是汉字的早期形态,是用以记录华夏族语言的。因此,将这里的石刻图象与不可比的甲骨文、金文比附,用以解释其含义,其说服力自然是不强的”。二是华安仙字潭石刻的题材“是由舞者、人面形、兽面形和山羊形组成的,这些画面是我国也是全世界各国岩画最常见的题材内容”,在内蒙阴山、乌兰察布等地岩画,甘、青、陕三省新石器时彩陶器上以及遥远的智利岩画中,“也可见到与仙字潭舞蹈岩画十分肖似的画面”等等。

华安仙字潭石刻到底是原始象形文字或是岩画,在探讨这一问题之前,我以为首先需要弄清原始象形文字与原始岩画的基本界限。当然,要截然分清这一界限并非易事,《新解》一文同样也认为:“当然,岩画也起图画文字作用,甚至有些画面就是图画文字,但是图画文字并不等于岩画。”根据国内外有关岩画及图画文字的部分资料,我以为区分这二者的主要原则应是:其是否仅仅是一些零乱松散、富有图画内涵、只反映或表示当时社会的某些共同的文化特征如风俗习惯、宗教意念等等大范畴内的事物;或是一些互相之间有所联系、结构较紧,不单纯是表示某一共同文化内涵(这其中往往可以包含反复出现的各种人物、动物图象等等)而可能通过图象反映或表达某些具体的历史事实或内涵的象形写实记录。如属前者,则为岩画,如属后者,则应考虑其属于象形或图画文字的范畴。

从华安仙字潭石刻的结构结合分析,我以为凿刻者是有一定的排列讲究。一九五八年林钊、曾凡同志的实地考察报告及拓片为我们提供了可靠的资料(因为在此之后岩刻中的最后一方石刻图象已经湮没,今天已无法窥其全豹)。根据考察报告及原拓片,可以看到,仙字潭石刻除了中间为后人插入的一处汉字石刻(原第二刻)外,其余的五处分布有序,虽分散几处,凿刻有深有浅,但其分布的范围仅是“自东往西分布,约长二十米左右”⑥。在二十米长的范围内分别排列五处石刻。其结构较紧密,并没有象广西花山等地的岩画一样,范围很大,分布很广,显得较为繁杂松散。其二,仙宇潭石刻的几组画面以人物为主,其与广西花山、内蒙阴山以及连云港将军岩等地的岩画在人物造型方面有某些相似之处,但其中又有明最的差异。以广西的岩画为例,这一地区的各处岩画中的人物形象都比较活泼生动,有的佩剑而立,有的数组同一披发而舞,有的跨下伏犬,有的手舞足蹈。这些形象大致可以看出是表现当时人们的某些原始宗教的共同文化内涵。与此不同的是,华安仙字薄的人物造型与花山等地的岩画根比有较大的差异。从直观上看,仙字潭的人物形象都较呆板,没有表现那种狂欢乱舞的活跃场面,即使有个别人物形象呈舞动双手状,但其与花山各地岩画所展现的密密匝匝、生动活泼的表现舞蹈娱神等千篇一律的人物形象也有很大的内涵区别。此外,与连云港将军崖岩画中的人物形象比较,仙字潭石刻又显得比较复杂和充实。连云港将军崖的人物岩画比较简单、单调,大多没有躯干及四肢,无法反映太多的历史内涵,而华安的几组人物石刻则是包含着一定意识的布局排列,似乎通过几组人物的动态来表达某种内涵,其含义远非岩画的艺术写意。

在仙字潭的五处石刻中,各类人物形象占全部画面的大多数,约有二十个左右,其中无首有身的人物形象仅一个,有首无身的人物形象仅二个,这几个特殊人物或头象的造型也很奇特,前者腹内凿刻数点,似流血状,刘蕙孙先生认为是受了馘首的俘虏的尸体,这一看法我很赞同。后者的两个人首凿刻的龇牙裂嘴,五官清楚,完全不同于五处石刻中的其他人物的简化形象(其他石刻人物造型均不表现五官),我以为是表现部落征战中的猎首之举。除此之外,其他的人物画面或表示征战前的杀俘祭祀活动,或表示征战过程中的激烈战斗,或表示征战后的胜利狂欢,所含的内容较为广泛,以上观点刘先生及笔者的论文已作过各自的论述,此处不赘。在这里,笔者通过比较分析,主要想着重提示两个问题,其一,仙字潭岩刻的画面没有任何重复的内容;其二,此地的岩刻分布是有一一定结构的。与此不同的是,不管是广西花山各地,或是内蒙阴山等处乃至连云港将军崖等地的岩画,它们的岩画画面或内容往往是重复出现或基本相似的,在某一范围内是屡有发现的,这在广西及内蒙等地的表现尤为明显。其次,这些地区的岩画多较零乱松散,没有一定的组织结构,如广西花山等地的岩壁画,有的画于几十米高的陡壁之上,有的作于高仅数米的临水之崖,年代延伸较长,作者也较众多,兼之其内容比较单纯地表现了祭祀、娱神等原始宗教的共同文化内涵,因此称它为岩画无疑是正确的。由于华安仙字潭石刻在这两个重要问题上表现出的明显差异,因此将之也列入岩画的范畴似有不当。

至于《新解》提到的几个不同看法,我想也可以作进一步的探索和讨论。其一,关于仙字潭石刻不好与商周时期华夏族的甲骨金文相比较的问题,我以为事情并非如此绝对。我们知道,我国自古以来就是一个幅员辽阔、众多民族和文化共同繁衍和发展的国家,在特定的历史时期内,一些民族间的文化互相影响的现象是存在的。诚如《新解》可以把仙字潭岩刻的画面与内蒙古、与陕、甘青新石器时代的彩陶纹饰乃至遥远的智利岩画进行比较一样,由于仙字潭石刻确实存在着一些与甲骨金文相类似的象形文字,因此与之作一比较以求殊同也是未尝不可的。春秋时期著名的鸟篆文字,就以常见镌刻于吴越地区越人的青铜剑上而著称于世。这些文字虽然带着独特的、强烈显示古代越人崇鸟特征的鸟形装饰,但其主体结构还是属于商周时期流行的华夏文字,这为“越王勾践剑”、“越王州勾剑”等众多的地下出土文物所证实。因此,我们无法说这些鸟篆只有越人的文化内涵或只有汉人的文化内涵,因为二者之间的互相影响已经比较深远了。有人认为,从古代南方百越民族的社会政治经济条件来看,他们应该有自己的文字,只是这些文字尚未发展成熟就受到汉文化的强烈影响,因而未能继续发展下来。福建华安仙字潭石刻应是越人早期的图画文字,我以为这一分析是比较符合历史事实的⑦。

华安仙字潭石刻与甲骨金文相类似的字数也仅有几个,但其中一些我以为事关重大,如第六刻的最后一个字p。这里需要指出的是,《新解》一文将此处的p描绘为〓即“山羊尾巴”这与原刻及林钊等同志的原始拓片是不符的。从本文所附的原拓片的翻拍照片看,这里的可p以解为“越”字即古代南方百越民族简称或泛称。古代南方百越民族的得名,一些学者认为是源于当时这一土著民族的使用的一种特殊器具即玉、石钺或铜钺(这为闽粤桂江浙等地许多遗址的出土物所证实)。钺古作戊,通越。在甲骨金文中,商周时期的华夏族也把遥远的南方越族称之为“越”,表示在甲骨文上的就是p或9字。如《铁云藏龟》第二一六页,“△贞,戊其惠伐”;《殷墟书契前编》卷七,“己已卜,〓贞,〓方弗允哉戊”等等,都是刻成p或q,指的都是戊方即越人。因此,如果不将仙字潭这一显然十分重要的石刻与甲骨金文相比较以及本地古代历史上的主要居民越人进行联系,相反却将之误认为某一动物图象,这自然会出现南辕北辙的现象。正由于该处石刻十分明显地反映了这一戊字,因此才为我们进一步探讨整个石刻含蓄记述古代某一历史事件提供了十分有用的线索。还须指出的是,华安仙字潭石刻中出现的一些类似甲骨金文的象形文字诸如以上所述的戊字,在广西花山各处以及连云港将军崖等地的岩画中均无见到,因此我们也才进一步认为其属象形表意文字的可能性较之岩画为大。(本文附图屡见从略——编者)

二

关于华安仙字潭岩刻的题材,《新解》一文认为由舞者、人面形兽面形和山羊形组成的,而这些画面是世界各地岩画司空见惯的,因此其自当属于岩画范畴。对此,我以为也不能如此简单地下结论。从华安仙字潭石刻画面看,的确存在人物、人面形和兽面形等几种图象。但我们必须看到,在这五处石刻中,各种端坐、站立、伏卧以及被杀的首之尸等人物形象占百分之九十以上。人面形仅在最后一刻中出现两个,除此之外,还有类似甲骨金文的戊字等等。在众多的人物形象中,有鼓腹而立的女性,有直接勾画出生殖器的男性(《新解》以为是尾饰),他们中的许多人有的正襟危坐,有的鼓腹而立,有的四肢趴地,仅有二、三个呈欢呼胜利及出征状,因此,笼统地将之视为舞蹈者显然是欠妥的。至于兽面形,在第六刻中确有一个目光炯炯,栩栩如生的巨兽头型,但经细看,可以看到巨兽口中还街有一人。刘蕙孙先生据金文析为战字,我以为是表现了某一越人部落战胜(吞噬)了某敌对部落的具体写照,以神兽吞噬敌人的象形笔法笔点明,不一定是战字。但不管如何,从整体石刻分析,它可能是反映了古代某一越人部落征伐并战胜了某一敌对部落的象征写法。这个兽面形在内蒙阴山、连云港及花山等地的岩画中似乎未曾见到。以广西各地的岩画为例,其兽面形多为四肢俱全的犬等动物,而华安仙字潭石刻这一兽形口中衔有一人,其与单纯表示某一动物形象的兽形岩画图象在含义方面应是所区别的。在世界许多原始部落居民中,以原始象形图画文字表述某一历史事件或记述某一日常生活事情的遗迹也是常有发现的。这些原始象形文字的题材也不外乎人物、动物等形状。著名的印第安人的“大事记”以及“冬季报告”等也常常用人物、动物等形状记述了本部经历的一些事情。所有这些,也给我们在探讨华安仙字潭石刻的性质问题上以直接和有益的启发。

三

关于华安仙字潭石刻的年代,《新解》一文认为当在新石器时代晚期,大约与江苏连云港将军崖岩画同时或稍早。其主要依据是根据大自然的磨蚀程度、岩画的题材、风格以及文献记载等等。前此有关学者对华安仙字潭的石刻年代也有不同着法,有商代说、周代说、苗畲(唐宋)时期说等等,我倾向于福建土著越人初步活跃的历史时期即商周时期说,即距今约三千年左右。

以考古学断代的方法,我们首先可以根据文献记载断出其下限。据明万历福建晋江人何乔远编纂的福建地方志《闽书》卷二九方域志记载,长泰县良冈山(即今华安县仙字潭),“在石铭里,县主山也……其里云‘石铭’里。《太平广记》载《宣室志》云:‘泉州之南有山焉,峻起壁立,下有潭,水深不可测,周十余亩,中有蛟螭常为人患。人有误近,或马牛就而饮者,辄为吞食,泉人苦之有年矣。由是近山居者咸挈引妻子远徙逃患。元和五年,一夕闻山南有雷暴震数百里,若山崩之状,一郡惊惧。里人泊牛马俱失声扑地,屋瓦交击,木树颠拔,自戍及子,雷电方息。旦往视之,其山摧堕石壁数百仞殆尽,俱填潭水,溢流注满四野,蛟螭之血遍若玄黄,而石壁之上有凿成文字一十九言。迁者归还,结庐架屋,接比其地,郡守因之名地为‘石铭里’,盖因字为铭,且识异者……后有客于泉者能传其字,持至东洛,故吏部侍郎韩愈自尚书郎为河南令,见而识之,其文曰:‘诏还黑视之鲤鱼天公卑杀人牛壬癸神书急急’,然则详究其义,似上帝责蛟螭之词,令戮其害也。其字则蝌蚪篆书。”《宣室志》一书为唐代张读所著,书已佚,但《闽书》引宋《太平广记》见存此段。这一记载虽有荒诞之处,但至少其可以说明至迟在唐代,仙字潭的“蝌蚪篆书”就已为人所知。其所谓“凿成文字一十九言”也基本符合现代考察所见。因此,据此条记载,可以弄清其下限不晚于唐代。

至于其上限在商周时代,大致有几条理由。其一,该石刻与连云港将军崖岩画比较,无论是人物或是兽类形象,在线条凿刻、描绘技艺等方面都较之复杂和成熟一些,因此其年代自应更迟一些而不大可能属同时或更早一些。其二,与广西花山等地的岩画比较。花山等地的崖画年代因有羊角钮钟、环首刀等与地下出土文物可以联系的器物进行比较,因此学术界大致上对其上限溯至战国时期的看法是持赞成态度的。与此不同,华安仙字潭石刻的内容不但没有出现此类年代偏晚的器物,而且在人物造型、线条刻划等方面都比花山等地的岩画显得更为原始古朴一些,因此其年代当比广西花山等地的岩画更早一些。另一方面,我们还必须结合当时当地的社会历史状况作进一步的分析。商周时期,福建地区已有土著居民即南方百越民族的一些分支部落居住,这为著名的武夷山船棺葬迹等遗物所证实。当时这些居民可能已经使用了一些小型金属工具,因此长达四米多庞大的武夷山船棺的工整刳刻才有可能实现。有鉴于此,地处闽南地区的部分古越人使用金属器具凿刻岩石的可能性也是存在的。因为华安这几处的岩刻深五至六厘米,其石属花岗岩,较之连云港将军崖的混合片麻岩更坚硬,且将军岩崖画的凿刻深度仅半厘米至一厘米左右⑧,而华安的则多了五厘米左右。因此倘没有金属工具,在如此险峻的摩崖上凿刻这些象形文字是难以想象的。闽南地区这一时期已有一些青铜器,这已为解放后的考古发现所证实。拙作《福建华安仙字潭摩崖石刻试考》已经提到摩崖石刻的前提应在金属时代即商周时期这一点,因为若将其提前到新石器时代,以简单的石器工具在摩崖上凿刻如此复杂且深达五、六厘米的象形图画文字,这是不大可能的。此外,我们还可以通过石刻本身所显示的一些文字内容加以判断。如上述提到的戊字,它所表示的古代越人在福建出现的最早年代在商末周初,这也为武夷山船棺及其出土物所证实。因此,华安仙字潭石刻这一与越人关系密切的象形文字凿刻的年代当不会早过此时。战国秦汉时期,福建地区的闽越人社会政治经济都较强大,但中原汉文化对他们的影响也更深刻,正如前文之述,此时的越人基本上也受到了汉文字的强大影响而不复有自己原有原始古朴的象形文字。因此,华安仙字潭石刻在这一历史时期凿刻的可能性也不大。基于以上几点,我以为把华安仙字潭石刻的年代定在商周之际是比较妥当的。

至于华安仙字潭岩刻象形文字所反映的具体内涵,各家所言不尽相同。笔者以为它是运用了象形表意文字表达了商周时期福建南部地区土著越人部落间某一次规模较大的征战的全过程,其中包括出征前的祭祀、征战中的猎首以及表示胜利的纪功等状况。这些象形文字重在表意,因此不必象甲骨金文那样一字一义地译释,对它的破译,亦当如研读印第安人的图象文字那样,应从表意方面进行深入的引申理解和破译。当然,这仅是一孔之见。我国南方现存年代较早、弥足珍贵的这一摩崖石刻的完全译释,还有待于我们共同努力和继续探索。

(原载于《美术史论》1987年第2期)

关于华安仙字潭石刻的性质,自黄仲琴先生的研究以来,石钟健、刘蕙孙诸先生的论文亦均认为该处石刻是古代南方少数民族的原始象形文字。虽然诸家之见互有差异,但大前提基本是一致的,其主要理由归纳起来大致有二:一、该石刻的一些图象与甲骨金文有某些类似之处而不完全同于单纯表达画面的岩画如广西花山等地的岩画;二、该石刻的有关图象(象形)文字可以联系起来加以考证并能初步推测求得其中的某些含意。正是基于此,包括一九五八年林钊、曾凡同志的考察报告在内,都将之定为原始象形文字。盖山林同志的论文(以下简称《新解》)对这些看法提出质疑的主要依据:一是“在远古时代,我国少数民族与华夏族的语言是不同的,作为记录语言的文字也不会相同。商周时代的甲骨文和金文都是汉字的早期形态,是用以记录华夏族语言的。因此,将这里的石刻图象与不可比的甲骨文、金文比附,用以解释其含义,其说服力自然是不强的”。二是华安仙字潭石刻的题材“是由舞者、人面形、兽面形和山羊形组成的,这些画面是我国也是全世界各国岩画最常见的题材内容”,在内蒙阴山、乌兰察布等地岩画,甘、青、陕三省新石器时彩陶器上以及遥远的智利岩画中,“也可见到与仙字潭舞蹈岩画十分肖似的画面”等等。

华安仙字潭石刻到底是原始象形文字或是岩画,在探讨这一问题之前,我以为首先需要弄清原始象形文字与原始岩画的基本界限。当然,要截然分清这一界限并非易事,《新解》一文同样也认为:“当然,岩画也起图画文字作用,甚至有些画面就是图画文字,但是图画文字并不等于岩画。”根据国内外有关岩画及图画文字的部分资料,我以为区分这二者的主要原则应是:其是否仅仅是一些零乱松散、富有图画内涵、只反映或表示当时社会的某些共同的文化特征如风俗习惯、宗教意念等等大范畴内的事物;或是一些互相之间有所联系、结构较紧,不单纯是表示某一共同文化内涵(这其中往往可以包含反复出现的各种人物、动物图象等等)而可能通过图象反映或表达某些具体的历史事实或内涵的象形写实记录。如属前者,则为岩画,如属后者,则应考虑其属于象形或图画文字的范畴。

从华安仙字潭石刻的结构结合分析,我以为凿刻者是有一定的排列讲究。一九五八年林钊、曾凡同志的实地考察报告及拓片为我们提供了可靠的资料(因为在此之后岩刻中的最后一方石刻图象已经湮没,今天已无法窥其全豹)。根据考察报告及原拓片,可以看到,仙字潭石刻除了中间为后人插入的一处汉字石刻(原第二刻)外,其余的五处分布有序,虽分散几处,凿刻有深有浅,但其分布的范围仅是“自东往西分布,约长二十米左右”⑥。在二十米长的范围内分别排列五处石刻。其结构较紧密,并没有象广西花山等地的岩画一样,范围很大,分布很广,显得较为繁杂松散。其二,仙宇潭石刻的几组画面以人物为主,其与广西花山、内蒙阴山以及连云港将军岩等地的岩画在人物造型方面有某些相似之处,但其中又有明最的差异。以广西的岩画为例,这一地区的各处岩画中的人物形象都比较活泼生动,有的佩剑而立,有的数组同一披发而舞,有的跨下伏犬,有的手舞足蹈。这些形象大致可以看出是表现当时人们的某些原始宗教的共同文化内涵。与此不同的是,华安仙字薄的人物造型与花山等地的岩画根比有较大的差异。从直观上看,仙字潭的人物形象都较呆板,没有表现那种狂欢乱舞的活跃场面,即使有个别人物形象呈舞动双手状,但其与花山各地岩画所展现的密密匝匝、生动活泼的表现舞蹈娱神等千篇一律的人物形象也有很大的内涵区别。此外,与连云港将军崖岩画中的人物形象比较,仙字潭石刻又显得比较复杂和充实。连云港将军崖的人物岩画比较简单、单调,大多没有躯干及四肢,无法反映太多的历史内涵,而华安的几组人物石刻则是包含着一定意识的布局排列,似乎通过几组人物的动态来表达某种内涵,其含义远非岩画的艺术写意。

在仙字潭的五处石刻中,各类人物形象占全部画面的大多数,约有二十个左右,其中无首有身的人物形象仅一个,有首无身的人物形象仅二个,这几个特殊人物或头象的造型也很奇特,前者腹内凿刻数点,似流血状,刘蕙孙先生认为是受了馘首的俘虏的尸体,这一看法我很赞同。后者的两个人首凿刻的龇牙裂嘴,五官清楚,完全不同于五处石刻中的其他人物的简化形象(其他石刻人物造型均不表现五官),我以为是表现部落征战中的猎首之举。除此之外,其他的人物画面或表示征战前的杀俘祭祀活动,或表示征战过程中的激烈战斗,或表示征战后的胜利狂欢,所含的内容较为广泛,以上观点刘先生及笔者的论文已作过各自的论述,此处不赘。在这里,笔者通过比较分析,主要想着重提示两个问题,其一,仙字潭岩刻的画面没有任何重复的内容;其二,此地的岩刻分布是有一一定结构的。与此不同的是,不管是广西花山各地,或是内蒙阴山等处乃至连云港将军崖等地的岩画,它们的岩画画面或内容往往是重复出现或基本相似的,在某一范围内是屡有发现的,这在广西及内蒙等地的表现尤为明显。其次,这些地区的岩画多较零乱松散,没有一定的组织结构,如广西花山等地的岩壁画,有的画于几十米高的陡壁之上,有的作于高仅数米的临水之崖,年代延伸较长,作者也较众多,兼之其内容比较单纯地表现了祭祀、娱神等原始宗教的共同文化内涵,因此称它为岩画无疑是正确的。由于华安仙字潭石刻在这两个重要问题上表现出的明显差异,因此将之也列入岩画的范畴似有不当。

至于《新解》提到的几个不同看法,我想也可以作进一步的探索和讨论。其一,关于仙字潭石刻不好与商周时期华夏族的甲骨金文相比较的问题,我以为事情并非如此绝对。我们知道,我国自古以来就是一个幅员辽阔、众多民族和文化共同繁衍和发展的国家,在特定的历史时期内,一些民族间的文化互相影响的现象是存在的。诚如《新解》可以把仙字潭岩刻的画面与内蒙古、与陕、甘青新石器时代的彩陶纹饰乃至遥远的智利岩画进行比较一样,由于仙字潭石刻确实存在着一些与甲骨金文相类似的象形文字,因此与之作一比较以求殊同也是未尝不可的。春秋时期著名的鸟篆文字,就以常见镌刻于吴越地区越人的青铜剑上而著称于世。这些文字虽然带着独特的、强烈显示古代越人崇鸟特征的鸟形装饰,但其主体结构还是属于商周时期流行的华夏文字,这为“越王勾践剑”、“越王州勾剑”等众多的地下出土文物所证实。因此,我们无法说这些鸟篆只有越人的文化内涵或只有汉人的文化内涵,因为二者之间的互相影响已经比较深远了。有人认为,从古代南方百越民族的社会政治经济条件来看,他们应该有自己的文字,只是这些文字尚未发展成熟就受到汉文化的强烈影响,因而未能继续发展下来。福建华安仙字潭石刻应是越人早期的图画文字,我以为这一分析是比较符合历史事实的⑦。

华安仙字潭石刻与甲骨金文相类似的字数也仅有几个,但其中一些我以为事关重大,如第六刻的最后一个字p。这里需要指出的是,《新解》一文将此处的p描绘为〓即“山羊尾巴”这与原刻及林钊等同志的原始拓片是不符的。从本文所附的原拓片的翻拍照片看,这里的可p以解为“越”字即古代南方百越民族简称或泛称。古代南方百越民族的得名,一些学者认为是源于当时这一土著民族的使用的一种特殊器具即玉、石钺或铜钺(这为闽粤桂江浙等地许多遗址的出土物所证实)。钺古作戊,通越。在甲骨金文中,商周时期的华夏族也把遥远的南方越族称之为“越”,表示在甲骨文上的就是p或9字。如《铁云藏龟》第二一六页,“△贞,戊其惠伐”;《殷墟书契前编》卷七,“己已卜,〓贞,〓方弗允哉戊”等等,都是刻成p或q,指的都是戊方即越人。因此,如果不将仙字潭这一显然十分重要的石刻与甲骨金文相比较以及本地古代历史上的主要居民越人进行联系,相反却将之误认为某一动物图象,这自然会出现南辕北辙的现象。正由于该处石刻十分明显地反映了这一戊字,因此才为我们进一步探讨整个石刻含蓄记述古代某一历史事件提供了十分有用的线索。还须指出的是,华安仙字潭石刻中出现的一些类似甲骨金文的象形文字诸如以上所述的戊字,在广西花山各处以及连云港将军崖等地的岩画中均无见到,因此我们也才进一步认为其属象形表意文字的可能性较之岩画为大。(本文附图屡见从略——编者)

二

关于华安仙字潭岩刻的题材,《新解》一文认为由舞者、人面形兽面形和山羊形组成的,而这些画面是世界各地岩画司空见惯的,因此其自当属于岩画范畴。对此,我以为也不能如此简单地下结论。从华安仙字潭石刻画面看,的确存在人物、人面形和兽面形等几种图象。但我们必须看到,在这五处石刻中,各种端坐、站立、伏卧以及被杀的首之尸等人物形象占百分之九十以上。人面形仅在最后一刻中出现两个,除此之外,还有类似甲骨金文的戊字等等。在众多的人物形象中,有鼓腹而立的女性,有直接勾画出生殖器的男性(《新解》以为是尾饰),他们中的许多人有的正襟危坐,有的鼓腹而立,有的四肢趴地,仅有二、三个呈欢呼胜利及出征状,因此,笼统地将之视为舞蹈者显然是欠妥的。至于兽面形,在第六刻中确有一个目光炯炯,栩栩如生的巨兽头型,但经细看,可以看到巨兽口中还街有一人。刘蕙孙先生据金文析为战字,我以为是表现了某一越人部落战胜(吞噬)了某敌对部落的具体写照,以神兽吞噬敌人的象形笔法笔点明,不一定是战字。但不管如何,从整体石刻分析,它可能是反映了古代某一越人部落征伐并战胜了某一敌对部落的象征写法。这个兽面形在内蒙阴山、连云港及花山等地的岩画中似乎未曾见到。以广西各地的岩画为例,其兽面形多为四肢俱全的犬等动物,而华安仙字潭石刻这一兽形口中衔有一人,其与单纯表示某一动物形象的兽形岩画图象在含义方面应是所区别的。在世界许多原始部落居民中,以原始象形图画文字表述某一历史事件或记述某一日常生活事情的遗迹也是常有发现的。这些原始象形文字的题材也不外乎人物、动物等形状。著名的印第安人的“大事记”以及“冬季报告”等也常常用人物、动物等形状记述了本部经历的一些事情。所有这些,也给我们在探讨华安仙字潭石刻的性质问题上以直接和有益的启发。

三

关于华安仙字潭石刻的年代,《新解》一文认为当在新石器时代晚期,大约与江苏连云港将军崖岩画同时或稍早。其主要依据是根据大自然的磨蚀程度、岩画的题材、风格以及文献记载等等。前此有关学者对华安仙字潭的石刻年代也有不同着法,有商代说、周代说、苗畲(唐宋)时期说等等,我倾向于福建土著越人初步活跃的历史时期即商周时期说,即距今约三千年左右。

以考古学断代的方法,我们首先可以根据文献记载断出其下限。据明万历福建晋江人何乔远编纂的福建地方志《闽书》卷二九方域志记载,长泰县良冈山(即今华安县仙字潭),“在石铭里,县主山也……其里云‘石铭’里。《太平广记》载《宣室志》云:‘泉州之南有山焉,峻起壁立,下有潭,水深不可测,周十余亩,中有蛟螭常为人患。人有误近,或马牛就而饮者,辄为吞食,泉人苦之有年矣。由是近山居者咸挈引妻子远徙逃患。元和五年,一夕闻山南有雷暴震数百里,若山崩之状,一郡惊惧。里人泊牛马俱失声扑地,屋瓦交击,木树颠拔,自戍及子,雷电方息。旦往视之,其山摧堕石壁数百仞殆尽,俱填潭水,溢流注满四野,蛟螭之血遍若玄黄,而石壁之上有凿成文字一十九言。迁者归还,结庐架屋,接比其地,郡守因之名地为‘石铭里’,盖因字为铭,且识异者……后有客于泉者能传其字,持至东洛,故吏部侍郎韩愈自尚书郎为河南令,见而识之,其文曰:‘诏还黑视之鲤鱼天公卑杀人牛壬癸神书急急’,然则详究其义,似上帝责蛟螭之词,令戮其害也。其字则蝌蚪篆书。”《宣室志》一书为唐代张读所著,书已佚,但《闽书》引宋《太平广记》见存此段。这一记载虽有荒诞之处,但至少其可以说明至迟在唐代,仙字潭的“蝌蚪篆书”就已为人所知。其所谓“凿成文字一十九言”也基本符合现代考察所见。因此,据此条记载,可以弄清其下限不晚于唐代。

至于其上限在商周时代,大致有几条理由。其一,该石刻与连云港将军崖岩画比较,无论是人物或是兽类形象,在线条凿刻、描绘技艺等方面都较之复杂和成熟一些,因此其年代自应更迟一些而不大可能属同时或更早一些。其二,与广西花山等地的岩画比较。花山等地的崖画年代因有羊角钮钟、环首刀等与地下出土文物可以联系的器物进行比较,因此学术界大致上对其上限溯至战国时期的看法是持赞成态度的。与此不同,华安仙字潭石刻的内容不但没有出现此类年代偏晚的器物,而且在人物造型、线条刻划等方面都比花山等地的岩画显得更为原始古朴一些,因此其年代当比广西花山等地的岩画更早一些。另一方面,我们还必须结合当时当地的社会历史状况作进一步的分析。商周时期,福建地区已有土著居民即南方百越民族的一些分支部落居住,这为著名的武夷山船棺葬迹等遗物所证实。当时这些居民可能已经使用了一些小型金属工具,因此长达四米多庞大的武夷山船棺的工整刳刻才有可能实现。有鉴于此,地处闽南地区的部分古越人使用金属器具凿刻岩石的可能性也是存在的。因为华安这几处的岩刻深五至六厘米,其石属花岗岩,较之连云港将军崖的混合片麻岩更坚硬,且将军岩崖画的凿刻深度仅半厘米至一厘米左右⑧,而华安的则多了五厘米左右。因此倘没有金属工具,在如此险峻的摩崖上凿刻这些象形文字是难以想象的。闽南地区这一时期已有一些青铜器,这已为解放后的考古发现所证实。拙作《福建华安仙字潭摩崖石刻试考》已经提到摩崖石刻的前提应在金属时代即商周时期这一点,因为若将其提前到新石器时代,以简单的石器工具在摩崖上凿刻如此复杂且深达五、六厘米的象形图画文字,这是不大可能的。此外,我们还可以通过石刻本身所显示的一些文字内容加以判断。如上述提到的戊字,它所表示的古代越人在福建出现的最早年代在商末周初,这也为武夷山船棺及其出土物所证实。因此,华安仙字潭石刻这一与越人关系密切的象形文字凿刻的年代当不会早过此时。战国秦汉时期,福建地区的闽越人社会政治经济都较强大,但中原汉文化对他们的影响也更深刻,正如前文之述,此时的越人基本上也受到了汉文字的强大影响而不复有自己原有原始古朴的象形文字。因此,华安仙字潭石刻在这一历史时期凿刻的可能性也不大。基于以上几点,我以为把华安仙字潭石刻的年代定在商周之际是比较妥当的。

至于华安仙字潭岩刻象形文字所反映的具体内涵,各家所言不尽相同。笔者以为它是运用了象形表意文字表达了商周时期福建南部地区土著越人部落间某一次规模较大的征战的全过程,其中包括出征前的祭祀、征战中的猎首以及表示胜利的纪功等状况。这些象形文字重在表意,因此不必象甲骨金文那样一字一义地译释,对它的破译,亦当如研读印第安人的图象文字那样,应从表意方面进行深入的引申理解和破译。当然,这仅是一孔之见。我国南方现存年代较早、弥足珍贵的这一摩崖石刻的完全译释,还有待于我们共同努力和继续探索。

(原载于《美术史论》1987年第2期)

附注

注释:

①参见《华安汰内仙字潭摩崖的调查》一文,《文物参考资料》1958年第11期。

②《文物》1960年第6期。

③《学术论坛》1978年第1期。

④《福建文博》1982年第2期。

⑤《福建文博》1984年第2期。

⑥同①。

⑦《左江流域崖壁画考察及学术讨论会纪要》,《广西民族研究》1986年第1期。

⑧《连云港将军崖岩画遗迹调查》,《文物》1981年第7期。

知识出处

《华安文史资料第十辑》

本书内收“广西左江崖壁画与福建仙字潭崖刻的比较研究”、“福建华安仙字潭石刻新解”、“福建华安仙字潭摩崖石刻再探”、“台湾高山族和华安仙字潭图象文字”、“ 台湾万山岩雕群与华安仙字潭石刻”等16篇文章及编者话。

阅读