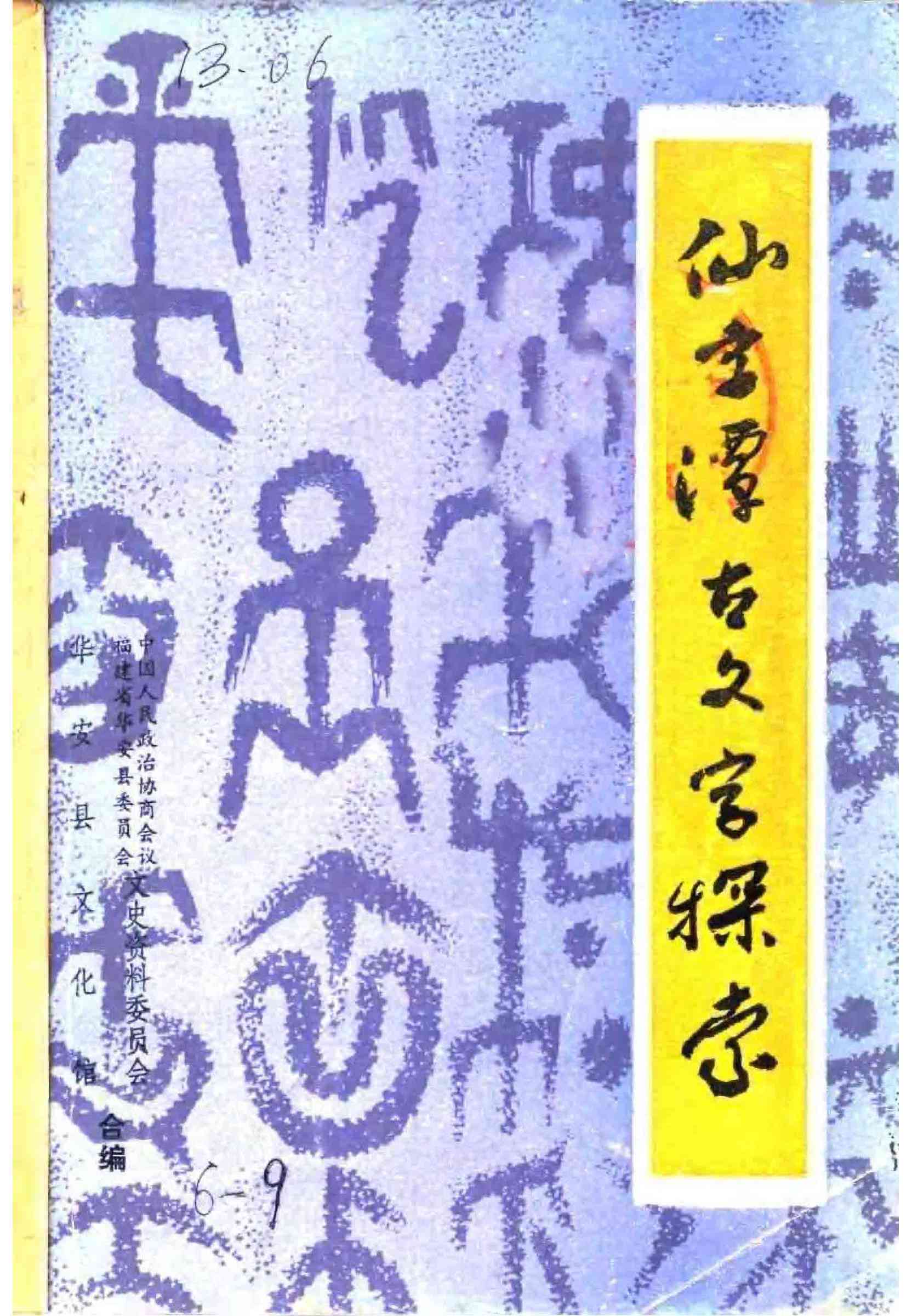

福建华安汰溪摩崖图象文字初研

| 内容出处: | 《华安文史资料第六辑》 图书 |

| 唯一号: | 130720020230000091 |

| 颗粒名称: | 福建华安汰溪摩崖图象文字初研 |

| 分类号: | K877.49 |

| 页数: | 14 |

| 页码: | 35-48 |

| 摘要: | 本文主要探讨了福建华安汰溪摩崖图象文字的发现和初步研究。这些文字被认为是原始的图象文字,与商周青铜器图象铭文相似,而稍显古拙。经作者研究,这些文字可能与吴越、番等古代部落或氏族有关。本文还讨论了这些摩崖文字的解读和历史价值,为研究中国东南地区古代历史和文化提供了新的资料。 |

| 关键词: | 华安县 福建华安汰溪 摩崖图象文字 |

内容

一、引言

一九五八年福建文管会进行全省文物普查,在华安县汰内乡发现一处不可认识的古代文字的摩崖。虽仅寥寥二十余字,却非常有意思。第一,因为摩崖古文与众不同。过去所发现的少数兄弟民族石刻,如爨文、西夏文、契丹文、女真文以至悉昙字碑刻都是较后期的拼音文字,这处摩崖却完全是象征事物的图象文字,时代也较古。第二因为从其文字的形状结构研究,应属于金文系统,並且是商周青铜器图象铭文的一家眷属,与巴蜀青铜文字颇有相似之处而更古朴。其绝对年代虽尚不能断定,但这种文字的造字时的思想活动情况或思路,与金文甲骨文均大致相类而又略有差别。差别的程度,略如金文与甲骨文之差或周秦文字与徐、楚文字之差,但不似金甲文等有因袭嬗替的关系。从其进化的程度来看,则比甲骨文和前期金文更为原始朴素①。第三,最有意思的一点,是摩崖文字中有几个字似约略可识吴字越字夷字和番字的初字②。根据其中最简略的记载与典籍所载及地下文物分布情况互相印证,可以把吴越的历史从春秋战国前推至商周间③。吴、越和番可能是交错居住在祖国东南区的几个不同的部落联盟,或联盟下的几个部落或氏族,而这些史实考证则证明文字试释可能是对的。因不揣谫陋,写出自已的看法,向同志们请教。

二、汰溪摩崖图象文字的发现

汰溪的古代图象文字摩崖在福建龙溪专区华安县九龙江的支流汰溪中游汰内乡迤东苦田地方自然村之仙字潭。华安是民国以后新设的县,本属龙溪县二十五都。《漳州府志》始记其事④诩为仙人遗迹,故地名仙字潭。一九一五年八月二十六日岭南大学黄仲琴教授曾往其地调查,并写了一篇论文《汰溪古文》发表于《岭南学报》四卷二期⑤,是为国内外对此古文奇字作学术研究的开始。但黄先生漫定其文为畲族文字而未说出所以然来,结论似乎概括了一些。一九五八年福建文管会进行普查时,该会曾凡、林钊两同志据黄氏所说重勘其地,在当地人民协助之下,槌拓了摩崖字迹,共有文字六段。除其中第二段“营头至九龙山南安县界”真书浅刻十字,是后人所刻的界石与原刻无干以外,其余五段均是古代文字。据林钊、曾凡两同志现场测量的报告记录及文管会秘书韩阅书同志借给我的原拓本观察的结果,大致是:

第一段,石刻的范围约1.55公尺见方,字体大小不一,最大的长0.38公尺,宽0.26公尺,小者长0.16公尺,宽0.12公尺。字形大部份都是人体形;共分九个字组,究竞是几个字,还搞不清(参看图版1).

第二段,石刻范围长4公尺,宽2.8公尺。共五个字组,字体大小不一,大的长0.74公尺,宽0.35公尺,小的约长0.22公尺,宽0.16公尺(参看图版3).

第三段,刻大小人体各一。左面大的长0.30公尺,宽0.26公尺。右面小的长0.13公尺,宽0.10公尺。刻字石界范围2.8×2.6公尺(参看版图4).

第四段,石界1.5×1公尺。刻一个大字。长0.30公尺,宽0.20公尺(参看图版5).

第五段,是一段分为两刻。左刻,石界长1.4公尺,宽0.50公尺。分三个字组,上组似人体,又似武器兽面的组合;下组似人面上顶一物,又似兽之蹄迹。另一组已漫漶不清,似与下组相同。右刻似是三个字,一作人体形,一作兽面形,另一字则作p形,石面长1.4公尺,宽0.4公尺(参看图版6,7).

三、汰溪图象文宇的初步研究

汰溪摩崖石刻是什么?是文字还是图画?《漳州府志》上说唐朝时候韩愈解释为:“诏还视文鲤鱼天公卑杀人牛壬癸神书急急”,从今日来看,所说并无根据。黄仲琴先生以为是畲族的文字,林钊、曾凡两同志说是“原始的图象文字”,说和北美印第安人的“大事记”或“冬季报告”相同。举《民族问题译丛》一九五七年第十期《从信号鼓到报纸》之文和陈汶流同志《广西宁朔花山崖壁上的壮族史迹》⑥为例,我基本上同意林、曾两同志的说法,也认为是原始居民的图象文字,但与花山壮族的壁画尚多少有所不同。据我看花山壁画可能是无文字以前遗物(林钊同志的意见,我同意此说)。但手法很是轻松活泼,实际年代可能较晚。汰内摩崖则古拙与商周铜器图象铭文相类。就我个人初步不成熟的研究认为:

第一段(图版1)下正中的〓字,像一人踞坐形,是全图的中心,疑即吴字的初字。吴字古鉥文作〓作〓,均人体形;《师酉殷》作〓,《大殷》作〓,均像人侧首箕踞,傲视一切的神态。吴字的字义《说文解字》云:“吴,姓也,亦郡也;一日:“吴,大言也”。按《左传》说“女生曰姓”。古代的姓是一个氏族的公称,亦即一个女人的子孙⑦的共同称谓。在氏族公社时期是姓,到农村公社或发展成为国家时就随着成为郡、邑名。说明吴归根结柢是一个氏族的称号。为什么以吴为氏族的称号呢?与另一字义“大言也”有关。大言有骄傲不屑之义,故字作箕踞侧首傲态。音U,与吾、予、余皆一音之转。应系古代尊贵者自称之音,略如后世帝王之称联、称孤。何以言之?《史记·吴太伯世家》说:“太伯之奔荆蛮,自号勾吴”。唐朝颜师古说:“以吴言勾者,夷语之发声”。我觉得这话很有意思。因为勾音gou,吴音wu。勾吴正是gu字的反切。太伯是西方周部落的贵族,自称为孤、事很自然。荆蛮这一部落的居民因亦称太伯为孤⑧,南音舒缓就把合音孤读成反切分音勾吴⑨。又荆蛮之人不自称勾吴(孤),独太伯一人自称勾吴,遂又把这一部落称为勾吴,意思就是说这一部落是属于勾吴所统治的,以为是姓⑩。造字时又象征酋长,画作踞坐的人形。古来部落联盟的酋长称为“天子”、“大人”诸字都象人形,可为傍证。今此图中的〓字下部右边较长,象人按膝侧踞,傲视一切的神气;又居全图最前最中,很显然的是一个氏族或部落的首脑,即一个统治者的形象。可以说完全符合吴字诸义,假定其为吴字的初字,不能说是没有根据。图第三段右侧作〓,第五段作〓就更像吴字。说它是象征酋长、是氏族或部落的称号,大概是对的。

〓后的〓字,系插在架上的武器。〓象武器,〓象插武器的架子。金文中这样图象文字很多,如《戈父乙爵》、《戈鼎》、《戈祖辛鼎》(附图一)均是。《戉尊》的戉(钺)字作

(图一)〓形,亦象一把钺斧插在架子上。〓大概就是戉字。此图尚不大清楚,第二段中的〓就清清楚楚是一柄戊。近年浙江黄岩出土的新石器中,就有这种石戉。戉、钺、越在古代是一字,传世的青铜器《越王钟》、《越王矛》的越,都写作戉。大概古代居住浙、闽、粤一带的某些部落居民便因使用此种石戊而名越人〓。第二段中戉下不作〓形而作〓,也是金文的常例,戈字下端即多作〓。庐江刘体智家所藏《父戉觯》(附图二)戉字的斧柄也如此。此段(第一段)中的〓,应是〓所用的武器。武王伐商“左仗黄钺,右执白旄”。《后汉书·郭躬传》:“彭(岑彭)既无斧钺,可得专杀人乎?”魏晋南北朝开府州郡的大官均“假节钺都督诸州军事”。均说明古代部落的酋长秉钺是表示掌握权柄之意。例如欧州古代也均执持一种中间装有斧头的权杖,名为法西斯(Fasces),后面和左面的两个〓形文字是〓的随从之士,可能就是士字的初字。士字的字义《说文解字》说:“孔子曰:推十合一为士”。这种解释是汉朝人自己的臆说,与“以一贯三为王”,同样的不通,同样的充满了汉儒说经的穿凿附会的气息,似难以为训。但除此以外没有合情合理的讲法。祗清人桂文灿作《释士》征引《周易爻辞》、《荀子》诸书说:“士为丈夫之通称,男子之大号”。倒可能是士字的本义。士既然是男子的通称,本来应该是个象形字。〓字正是人形,中竖略向下垂出,是男性的象征。金文虽多作《士》,没有作〓的,但《臣辰卣》作〓,《〓尊》作〓,均像人形,很可以看出《士》是人形之〓的简化,所以〓应是士之初字。右侧〓字象人手执武器,应是酋长的卫士,所谓“执戈之士”,金文中也有这样执戈之士图象文字(图三),可资互证。或者是象征部落中的司法官。欧洲中古司法官宣判时要拿着酋长或领袖的权杖〓;《史记·五帝本记》等书说:舜时以皋陶为士,司刑狱,说明士也正是司法官,持钺以执法,侍立于酋长之侧,很合情理。徐旭生先生并指教说,近人田北湖创“倒干为士”之说,似亦可与相发明。人形傍的〓字像兽面形,疑是酋长的盾或面具,也许就是公字的初字〓。后左侧的〓字,为手持乐器的女子〓。〓即女字,像细腰丰股之形,虽与一般金文女字作〓作〓,像女子侧面扼手之形有些不类,造字的用意则仍相仿,女和士是对称字。古代士是女字的对体,例如:“维士与女”,“士之耽兮,犹可说也;女之耽兮,不可说也”,均是。与此刻〓、〓对用,可互相发明。右侧〓、〓均像人起舞形。〓字形状与金文“子”字完全相同;虽未必就是子字,一定是立而舞蹈的人。其它文字我尚不能作出解释与推论,但大致可以看出也是歌舞场面之一部,其中有人物的活动,也有所使用的器物。如左边〓字人形手中所执〓,金文图象字中亦有其字作〓(口父辛鼎),汉画像中亦有人手执此物。我不知道是什么东西,后来张政烺同志告我汉画像中是扇子,这石刻人像手中所执是不是也是扇子呢?执扇而舞,很合情理,但那时候会不会有扇子则是疑问,祗能说是一种帮助舞姿的东西。至于这一张图画总的内容,应该是部落酋长朝廷宴乐生活的描写,目的在夸示其庄严与伟大。

第二段(图版3)五个字组中:由左至右的第一个字不识。第二组上〓为士字偏傍,〓像一男子高举两手。按小篆俘字作〓,金文作〓,甲骨文作〓,均象征用手捕捉了俘虏。金文图象文字中还有更形象文字(图四)。则〓〓字形正是一个军士俘获了一个高举两手的男子,应该亦即俘字。同组下〓为戊字,亦即越字。连贯上下文则为“俘越”两字,是说明在这次战争中俘获了越部落的人。不认识的第一个大腹细腰高举双手的人形,大概也是俘虏。因系女姓,所以没有人抓着。第三组为架上插物之像,所插之物,我起初以为是“族徽”、“旗纛”之类,继而一想,大概是人头,是描画所斩馘的敌族酋长的头以记功和示威,其字即馘字。按古代作战以人首记功或以人耳记功,故馘字或从首作馘,或从耳作联,同为斩馘的意思。故宫博物院藏《己馘丁鼎》(图五)就是一幅很形象的戈穿人耳的图画。摩崖这一图象文字则是象征戈穿人首,其义相同。〓是人头,〓象征人的五官,〓中的不可能象征两种事物:其一是男人的胡须,其二是女人颊边的剳青〓,但胡须应画至领下,此图不然,并与下一字相印证,我以为是剳青,而是被杀头的一位女酋长。〓象征戈柄和插戈的架子,〓相当于《己馘丁鼎》文中之〓,均不知是何物,也许是被杀者所使用的武器,悬之以夸耀武功,人头画得特别大,是夸张的手法。第四组〓字,是被砍了头的人的尸体。1象征砍断了头的头颈,〓是流在身上的血。金文中也有这一种记杀人(图六)的图象文字。甲骨文中亦常以〓表示流血。我因以为这个字就是夷字。甲骨文“夷方”例作“尸方”,“尸方”的尸字作〓像人死了的尸体,又像断了头的人,即夷字的“诛夷”本义。可以说与此图像文字义例相合。则这一字为夷字,是指的“夷方”的推测可能不错。上下文连贯为“馘夷”,意思就是说斩杀了夷族的酋长,而且所斩馘的酋长是一位女性,因为以前段的字例比较,这个尸体(即夷字)乃是女而非士,上面人头也是涂“剳青”的女首。大概夷族或夷部落当时还停留在母系氏族公社的阶段,吴则已进入了父系氏族公社的阶段。第五组〓字是昱日的昱字,说详后。

第三段(图版4)是两个人形的字。右边的〓是吴字,用不着再说。左边的〓,比我所认为的士字胸前多出一横,又刻得特大,当然是表示这种人物在群众之中是十分突出的权威者。瞿润缗同志在燕京大学《文学年报》中发表过一篇《释天》文说王字是像人形;李玄伯先生《中国古代社会新研》说王是立在圣火后面的祭师兼酋长,均说是人形图象文字的简化。我想〓或者就是王字。金文王字与士字之差,也仅一横。即使不是王字,也是代表酋长或氏族首领的初期意符字。全刻通读应为“吴王”二字。

第四段(图版5)仅一个大字〓,与第二段〓应是同字异体。甲骨文昱字作〓作〓作〓,有种种不同写法,与此结体相似。昱,明日也。与上下文义亦相连贯,应即昱字。第五段(图版7、6)分为左右两刻。右刻第一字〓是吴字,第二字〓,左边是一个有鼻子有眼睛的兽面,右边是一件武器。按战字小篆作〓,从戈从〓,与兽字半边相同;金文兽作〓(图七),甲骨文作〓、〓,左半均从单,并不作兽,是兽面的象形字。金文《公伐〓》钟中的战字仅作〓,更清清楚楚是一个兽面。兽面是什么呢?是画了兽形或蒙着真兽皮的盾,也就是干。左干(盾)右戈,是为作战。此处的第二字与此义正合,应该也是战字。第三字作〓形,与甲骨文戊(越)字之作〓、作〓大致相同,应该也是戉(越)字的简体或便体。第四字,亦即左刻第一字,一边是武器,一边是盾牌与第二字同,也是战字。第五字即左刻第二字〓,疑是番字的初字。按《说文解字·番》说:“兽足之谓番,从采,田象其掌”。说明番字下面的田字并非田字而系兽蹄形的象形,金文番字作〓、〓、〓已简化为田,与兽蹄形说不合。《说文》中有关阴阳、五行思想的解字与甲金文不合者,多出汉人所臆造。这一类的话,倒不见得毫无根据,必系见过更古的字,或系口口相传的解释,而此字中的〓一部分恰好是兽迹形。上半字的结体亦和采字相似,说是番字亦颇近理。这样两刻全文通读起来是“吴战越战番”。

综合这一处摩崖的图象文字共十七字,大致可认识的文字有十个半,是:

尚在疑似之间,不敢断定为何字的有两个字:

完全不认识的尚有五字。

其刻辞的内容,除第一段是象征部落朝廷的情况以外,二、三、四、五段大致可通读为:

“昱(明日),馘夷俘越,□吴王(读旺,称王也。)昱,吴战越、战番、□番。”很清楚地这段摩崖是吴部落的酋长战胜了夷、越、番三种称王纪功的刻石,略如汉伐匈奴勒铭燕然山故事,既非仙篆,更不如韩愈所释。刻辞的具体年代,从其文字尚是半图画半文字的初期意符字一点来看,应相当于甲骨文的前期。

四、摩崖图象文字历史背景之推测

果如所说,摩崖图象文字是吴部落的纪功刻石,其历史背景如何?文献无征,无从考证。但由河姆渡遗址的发现,使我们知道远在商周以前,南方浙闽一带已有土著居民,有一定高度的文化。这些土著居民之中,较大的部落或者已经发展为东南沿海的部落联盟的,可能有“夷”、“越”和“蛮”。

夷,可能是上古北人对东南不少部落的总称。义即住在地平线下的人们,后来又谓为用大弓的人。远在甲骨文有“夷方”之前就在东南沿海活动。其活动范围较大,人数也较多,所以殷纣王一次战争就俘虏了许多,因而有“纣有亿万夷人”的记载。一直到周代还有东夷、徐夷、淮夷、九夷。这些夷人,因受北方居民的先进政治组织力量(如商、周)的压迫,互相推移,逐步向东南海滨移动。故潘光旦教授曾有一个假设,说闽南人祀奉的土神“都天大帝”可能就是周代徐偃王。都天即徐偃的音转。其说颇堪玩味。大概夷人南向移动,不但到了浙闽,而且到达台湾。从今日台湾桃园、新竹发现变种彩陶和印纹陶〓及前日本台湾总督府出版的《台湾理藩志》调查高山族葛玛兰社等神话传说都说自已是山西(即福建)迁来台湾,可资论证。

我还以为先到闽浙的夷人,可能就是九夷。纣醢九侯而脯鄂侯。九侯一作鬼侯。是九、鬼本通。故北京大学教授古文字学家沈兼士写过一篇《鬼的原始字义之探讨》〓,说鬼的始义即奇形怪状的动物,猩猩、山鬼之流。引申之,九夷可以理解为北方人看来奇怪的一种夷人,摩崖文字中我们假设饰有剳青的夷字的夷,可能即九夷。至于《论语》:“子欲居九夷”的九夷,可能是残留在山东半岛的九夷部落。孔子所以要搬到那里去住家,正是因其落后,弟子们怀疑,也是因此。

越,即《华东新石器遗址》作者尹焕章同志所说的东南沿海一群使用一种三角形石器(即石戉)的居民。他们是一个土著的土部落,并可能已经发展为部落联盟。河姆渡遗址的主人,可能是他们先民,越王勾践则是其后裔中的强者。他们的原始居地,可能就在余姚河姆渡一带,然后四散移动定居;有的更与当地土著融合,成为一个个新的越部落。于越、瓯越、闽越、南越、百粤(越)都是。摩崖图象文字中的越,应系已居住福建西北部而尚未与闽族融合的一个越部落。

蛮,即番、赣、闽。他们是《左传》“昔我先王僻处荆山”的荆蛮的一个支派。番、赣均蛮的音转。《国语》说:“闽、〓蛮矣”。“闽亦蛮一音之转。他们都是武陵蛮的支派,从湖南宝庆一带迁居到江西赣水之上,鄱阳湖边,再由江西入闽,随地转音异字而得新名。因为传世青铜器有“番君〓(敦)”、“番君卣”,甲骨文亦有番字,而青铜器中尚未见以蛮为国号或地号的彝器,金文只《秦公敦》有蛮字,那已是晚周的东西。可能番是本称,蛮倒是后出,只因后来鄱阳湖的鄱字读作bo音,把人搅乱了。

又据《汉书·武陵蛮传》武陵蛮是槃弧的后裔,亦即狗图腾,现在福建畲族尚是拜狗图腾。应系尚未经与越部落融合为闽越族的番(蛮)部落的残余。查字书只有番字,无畲字。畲字近代始有,为什么畲民选这末一个怪字作其族名,字形有所据。所以我以为〓即畲的初字。

至于吴、就是吴太伯的吴。本来吴之所以号吴,据《史记·吴太伯世家》是因太伯窜在蛮夷,自号“勾吴”。太伯是陕北人,自称为予或吾。勾吴正其分音之转。《世家》又说:“太伯到蛮夷中,蛮夷义之,立为君长。若干传至寿梦,又若干传至阖闾。其时巫臣自晋奔吴,教之车战之法,吴遂强于四邻,侵越。说明当时的吴及其邻国都还相当落后,何况太伯的时候。反之,其时的周文化则已有相当高度。过去还认为落后于殷商。近年发掘了周原,特别是从扶风、岐山周宗庙遗址及所出土的有字卜骨及近三十年所出的大量青铜器看,周之“郁郁乎文哉”并不尽待“因于殷礼”。则太伯入蛮必带去较高度的文化技术,至少像巫臣一样,在政治军事组织方面,有所提高,从而战越、馘夷、俘越、战番而王,是完全可能的。摩崖勒石记功的图腾文字所记历史,或在吴太伯、寿梦、阖闾之间的某一时期,虽未可知,总足以补吴史缺文。

还有一则可资参证的资料,即汉兴以后封诸番之长吴芮为番君。以诸番之长而吴姓,是不是此后造成的局面的长期延续呢?也颇耐人寻味。

以上直接文献无征,是辗转推论的结果,如是我云,尚请同志们批评指教。

五、余论摩崖刻石是图象意符文字而非岩画

我写此文,远在一九五九年,除在原福建师院历史系科学讨论会上向同志们请教以外,没有发表。原因是想多放一些时间,多考虑考虑,加以修改。更主要的是我系有一位现年已达八十九岁高龄的朱维干副教授,他研究福建地方史多年,曾翻阅不少地方志与有关笔记史料。告我说,闽浙一带据记载有七处仙篆摩崖,永泰县就有一处,因而想有一些材料互为参考,以免孤证,全凭推论。但时间如驶,一晃二十年过去,遗憾并无任何新的发现。省博物馆曾凡同志在仙游糖厂附近发现一组图象文字,但看来时代并非甚古。。经我研究,是琉球群岛在使用日本文字前的一种象形文字,无补于解决这一问题。一九七九年春一月福建省历史学会在厦门召开恢复活动的第一次年会中,遇到叶国庆教授,见面第一件事就问我曾否继续研究,有无新的发现?惭愧的是没有的。省博物馆周涛副馆长又告我:一九七八年一月份《学术论坛》第一期中央民族学院石钟健同志《论广西岩画和福建岩石刻的关系》一文系比较广西花山岩壁画与华安刻石,鼓励我参加讨论。回到福州,又热情地将该刊送给我看,可惜我除手中尚有一册一九五九年讨论会油印讨论稿外,写完本已于“文化大革命”期间被收去。今春觅还原件,始得重阅旧稿。

本年《文物》第六期又发表了盖山林同志《内蒙阴山山脉狼山地区的岩画》一文,三相比较,我认为花山岩壁画,与狼山岩画是一个类型,是岩壁画,华安摩崖刻石则确系图象意符字而非岩画。

从我初步探讨所得的历史背景和其文字结体与含义,特别是与周原甲骨刻字比较来看,是周金文的一家眷属,是古吴或先吴的文字而非古越族的遗留。越人用鸟书,可能岣嵝碑倒是越文字。所以认为华安摩崖石刻文字应称为吴文字,或“吴籀”。

关于这一问题,我与同志们的看法,互有异同,用特将拙见写出,向同志们请教。

一九五八年福建文管会进行全省文物普查,在华安县汰内乡发现一处不可认识的古代文字的摩崖。虽仅寥寥二十余字,却非常有意思。第一,因为摩崖古文与众不同。过去所发现的少数兄弟民族石刻,如爨文、西夏文、契丹文、女真文以至悉昙字碑刻都是较后期的拼音文字,这处摩崖却完全是象征事物的图象文字,时代也较古。第二因为从其文字的形状结构研究,应属于金文系统,並且是商周青铜器图象铭文的一家眷属,与巴蜀青铜文字颇有相似之处而更古朴。其绝对年代虽尚不能断定,但这种文字的造字时的思想活动情况或思路,与金文甲骨文均大致相类而又略有差别。差别的程度,略如金文与甲骨文之差或周秦文字与徐、楚文字之差,但不似金甲文等有因袭嬗替的关系。从其进化的程度来看,则比甲骨文和前期金文更为原始朴素①。第三,最有意思的一点,是摩崖文字中有几个字似约略可识吴字越字夷字和番字的初字②。根据其中最简略的记载与典籍所载及地下文物分布情况互相印证,可以把吴越的历史从春秋战国前推至商周间③。吴、越和番可能是交错居住在祖国东南区的几个不同的部落联盟,或联盟下的几个部落或氏族,而这些史实考证则证明文字试释可能是对的。因不揣谫陋,写出自已的看法,向同志们请教。

二、汰溪摩崖图象文字的发现

汰溪的古代图象文字摩崖在福建龙溪专区华安县九龙江的支流汰溪中游汰内乡迤东苦田地方自然村之仙字潭。华安是民国以后新设的县,本属龙溪县二十五都。《漳州府志》始记其事④诩为仙人遗迹,故地名仙字潭。一九一五年八月二十六日岭南大学黄仲琴教授曾往其地调查,并写了一篇论文《汰溪古文》发表于《岭南学报》四卷二期⑤,是为国内外对此古文奇字作学术研究的开始。但黄先生漫定其文为畲族文字而未说出所以然来,结论似乎概括了一些。一九五八年福建文管会进行普查时,该会曾凡、林钊两同志据黄氏所说重勘其地,在当地人民协助之下,槌拓了摩崖字迹,共有文字六段。除其中第二段“营头至九龙山南安县界”真书浅刻十字,是后人所刻的界石与原刻无干以外,其余五段均是古代文字。据林钊、曾凡两同志现场测量的报告记录及文管会秘书韩阅书同志借给我的原拓本观察的结果,大致是:

第一段,石刻的范围约1.55公尺见方,字体大小不一,最大的长0.38公尺,宽0.26公尺,小者长0.16公尺,宽0.12公尺。字形大部份都是人体形;共分九个字组,究竞是几个字,还搞不清(参看图版1).

第二段,石刻范围长4公尺,宽2.8公尺。共五个字组,字体大小不一,大的长0.74公尺,宽0.35公尺,小的约长0.22公尺,宽0.16公尺(参看图版3).

第三段,刻大小人体各一。左面大的长0.30公尺,宽0.26公尺。右面小的长0.13公尺,宽0.10公尺。刻字石界范围2.8×2.6公尺(参看版图4).

第四段,石界1.5×1公尺。刻一个大字。长0.30公尺,宽0.20公尺(参看图版5).

第五段,是一段分为两刻。左刻,石界长1.4公尺,宽0.50公尺。分三个字组,上组似人体,又似武器兽面的组合;下组似人面上顶一物,又似兽之蹄迹。另一组已漫漶不清,似与下组相同。右刻似是三个字,一作人体形,一作兽面形,另一字则作p形,石面长1.4公尺,宽0.4公尺(参看图版6,7).

三、汰溪图象文宇的初步研究

汰溪摩崖石刻是什么?是文字还是图画?《漳州府志》上说唐朝时候韩愈解释为:“诏还视文鲤鱼天公卑杀人牛壬癸神书急急”,从今日来看,所说并无根据。黄仲琴先生以为是畲族的文字,林钊、曾凡两同志说是“原始的图象文字”,说和北美印第安人的“大事记”或“冬季报告”相同。举《民族问题译丛》一九五七年第十期《从信号鼓到报纸》之文和陈汶流同志《广西宁朔花山崖壁上的壮族史迹》⑥为例,我基本上同意林、曾两同志的说法,也认为是原始居民的图象文字,但与花山壮族的壁画尚多少有所不同。据我看花山壁画可能是无文字以前遗物(林钊同志的意见,我同意此说)。但手法很是轻松活泼,实际年代可能较晚。汰内摩崖则古拙与商周铜器图象铭文相类。就我个人初步不成熟的研究认为:

第一段(图版1)下正中的〓字,像一人踞坐形,是全图的中心,疑即吴字的初字。吴字古鉥文作〓作〓,均人体形;《师酉殷》作〓,《大殷》作〓,均像人侧首箕踞,傲视一切的神态。吴字的字义《说文解字》云:“吴,姓也,亦郡也;一日:“吴,大言也”。按《左传》说“女生曰姓”。古代的姓是一个氏族的公称,亦即一个女人的子孙⑦的共同称谓。在氏族公社时期是姓,到农村公社或发展成为国家时就随着成为郡、邑名。说明吴归根结柢是一个氏族的称号。为什么以吴为氏族的称号呢?与另一字义“大言也”有关。大言有骄傲不屑之义,故字作箕踞侧首傲态。音U,与吾、予、余皆一音之转。应系古代尊贵者自称之音,略如后世帝王之称联、称孤。何以言之?《史记·吴太伯世家》说:“太伯之奔荆蛮,自号勾吴”。唐朝颜师古说:“以吴言勾者,夷语之发声”。我觉得这话很有意思。因为勾音gou,吴音wu。勾吴正是gu字的反切。太伯是西方周部落的贵族,自称为孤、事很自然。荆蛮这一部落的居民因亦称太伯为孤⑧,南音舒缓就把合音孤读成反切分音勾吴⑨。又荆蛮之人不自称勾吴(孤),独太伯一人自称勾吴,遂又把这一部落称为勾吴,意思就是说这一部落是属于勾吴所统治的,以为是姓⑩。造字时又象征酋长,画作踞坐的人形。古来部落联盟的酋长称为“天子”、“大人”诸字都象人形,可为傍证。今此图中的〓字下部右边较长,象人按膝侧踞,傲视一切的神气;又居全图最前最中,很显然的是一个氏族或部落的首脑,即一个统治者的形象。可以说完全符合吴字诸义,假定其为吴字的初字,不能说是没有根据。图第三段右侧作〓,第五段作〓就更像吴字。说它是象征酋长、是氏族或部落的称号,大概是对的。

〓后的〓字,系插在架上的武器。〓象武器,〓象插武器的架子。金文中这样图象文字很多,如《戈父乙爵》、《戈鼎》、《戈祖辛鼎》(附图一)均是。《戉尊》的戉(钺)字作

(图一)〓形,亦象一把钺斧插在架子上。〓大概就是戉字。此图尚不大清楚,第二段中的〓就清清楚楚是一柄戊。近年浙江黄岩出土的新石器中,就有这种石戉。戉、钺、越在古代是一字,传世的青铜器《越王钟》、《越王矛》的越,都写作戉。大概古代居住浙、闽、粤一带的某些部落居民便因使用此种石戊而名越人〓。第二段中戉下不作〓形而作〓,也是金文的常例,戈字下端即多作〓。庐江刘体智家所藏《父戉觯》(附图二)戉字的斧柄也如此。此段(第一段)中的〓,应是〓所用的武器。武王伐商“左仗黄钺,右执白旄”。《后汉书·郭躬传》:“彭(岑彭)既无斧钺,可得专杀人乎?”魏晋南北朝开府州郡的大官均“假节钺都督诸州军事”。均说明古代部落的酋长秉钺是表示掌握权柄之意。例如欧州古代也均执持一种中间装有斧头的权杖,名为法西斯(Fasces),后面和左面的两个〓形文字是〓的随从之士,可能就是士字的初字。士字的字义《说文解字》说:“孔子曰:推十合一为士”。这种解释是汉朝人自己的臆说,与“以一贯三为王”,同样的不通,同样的充满了汉儒说经的穿凿附会的气息,似难以为训。但除此以外没有合情合理的讲法。祗清人桂文灿作《释士》征引《周易爻辞》、《荀子》诸书说:“士为丈夫之通称,男子之大号”。倒可能是士字的本义。士既然是男子的通称,本来应该是个象形字。〓字正是人形,中竖略向下垂出,是男性的象征。金文虽多作《士》,没有作〓的,但《臣辰卣》作〓,《〓尊》作〓,均像人形,很可以看出《士》是人形之〓的简化,所以〓应是士之初字。右侧〓字象人手执武器,应是酋长的卫士,所谓“执戈之士”,金文中也有这样执戈之士图象文字(图三),可资互证。或者是象征部落中的司法官。欧洲中古司法官宣判时要拿着酋长或领袖的权杖〓;《史记·五帝本记》等书说:舜时以皋陶为士,司刑狱,说明士也正是司法官,持钺以执法,侍立于酋长之侧,很合情理。徐旭生先生并指教说,近人田北湖创“倒干为士”之说,似亦可与相发明。人形傍的〓字像兽面形,疑是酋长的盾或面具,也许就是公字的初字〓。后左侧的〓字,为手持乐器的女子〓。〓即女字,像细腰丰股之形,虽与一般金文女字作〓作〓,像女子侧面扼手之形有些不类,造字的用意则仍相仿,女和士是对称字。古代士是女字的对体,例如:“维士与女”,“士之耽兮,犹可说也;女之耽兮,不可说也”,均是。与此刻〓、〓对用,可互相发明。右侧〓、〓均像人起舞形。〓字形状与金文“子”字完全相同;虽未必就是子字,一定是立而舞蹈的人。其它文字我尚不能作出解释与推论,但大致可以看出也是歌舞场面之一部,其中有人物的活动,也有所使用的器物。如左边〓字人形手中所执〓,金文图象字中亦有其字作〓(口父辛鼎),汉画像中亦有人手执此物。我不知道是什么东西,后来张政烺同志告我汉画像中是扇子,这石刻人像手中所执是不是也是扇子呢?执扇而舞,很合情理,但那时候会不会有扇子则是疑问,祗能说是一种帮助舞姿的东西。至于这一张图画总的内容,应该是部落酋长朝廷宴乐生活的描写,目的在夸示其庄严与伟大。

第二段(图版3)五个字组中:由左至右的第一个字不识。第二组上〓为士字偏傍,〓像一男子高举两手。按小篆俘字作〓,金文作〓,甲骨文作〓,均象征用手捕捉了俘虏。金文图象文字中还有更形象文字(图四)。则〓〓字形正是一个军士俘获了一个高举两手的男子,应该亦即俘字。同组下〓为戊字,亦即越字。连贯上下文则为“俘越”两字,是说明在这次战争中俘获了越部落的人。不认识的第一个大腹细腰高举双手的人形,大概也是俘虏。因系女姓,所以没有人抓着。第三组为架上插物之像,所插之物,我起初以为是“族徽”、“旗纛”之类,继而一想,大概是人头,是描画所斩馘的敌族酋长的头以记功和示威,其字即馘字。按古代作战以人首记功或以人耳记功,故馘字或从首作馘,或从耳作联,同为斩馘的意思。故宫博物院藏《己馘丁鼎》(图五)就是一幅很形象的戈穿人耳的图画。摩崖这一图象文字则是象征戈穿人首,其义相同。〓是人头,〓象征人的五官,〓中的不可能象征两种事物:其一是男人的胡须,其二是女人颊边的剳青〓,但胡须应画至领下,此图不然,并与下一字相印证,我以为是剳青,而是被杀头的一位女酋长。〓象征戈柄和插戈的架子,〓相当于《己馘丁鼎》文中之〓,均不知是何物,也许是被杀者所使用的武器,悬之以夸耀武功,人头画得特别大,是夸张的手法。第四组〓字,是被砍了头的人的尸体。1象征砍断了头的头颈,〓是流在身上的血。金文中也有这一种记杀人(图六)的图象文字。甲骨文中亦常以〓表示流血。我因以为这个字就是夷字。甲骨文“夷方”例作“尸方”,“尸方”的尸字作〓像人死了的尸体,又像断了头的人,即夷字的“诛夷”本义。可以说与此图像文字义例相合。则这一字为夷字,是指的“夷方”的推测可能不错。上下文连贯为“馘夷”,意思就是说斩杀了夷族的酋长,而且所斩馘的酋长是一位女性,因为以前段的字例比较,这个尸体(即夷字)乃是女而非士,上面人头也是涂“剳青”的女首。大概夷族或夷部落当时还停留在母系氏族公社的阶段,吴则已进入了父系氏族公社的阶段。第五组〓字是昱日的昱字,说详后。

第三段(图版4)是两个人形的字。右边的〓是吴字,用不着再说。左边的〓,比我所认为的士字胸前多出一横,又刻得特大,当然是表示这种人物在群众之中是十分突出的权威者。瞿润缗同志在燕京大学《文学年报》中发表过一篇《释天》文说王字是像人形;李玄伯先生《中国古代社会新研》说王是立在圣火后面的祭师兼酋长,均说是人形图象文字的简化。我想〓或者就是王字。金文王字与士字之差,也仅一横。即使不是王字,也是代表酋长或氏族首领的初期意符字。全刻通读应为“吴王”二字。

第四段(图版5)仅一个大字〓,与第二段〓应是同字异体。甲骨文昱字作〓作〓作〓,有种种不同写法,与此结体相似。昱,明日也。与上下文义亦相连贯,应即昱字。第五段(图版7、6)分为左右两刻。右刻第一字〓是吴字,第二字〓,左边是一个有鼻子有眼睛的兽面,右边是一件武器。按战字小篆作〓,从戈从〓,与兽字半边相同;金文兽作〓(图七),甲骨文作〓、〓,左半均从单,并不作兽,是兽面的象形字。金文《公伐〓》钟中的战字仅作〓,更清清楚楚是一个兽面。兽面是什么呢?是画了兽形或蒙着真兽皮的盾,也就是干。左干(盾)右戈,是为作战。此处的第二字与此义正合,应该也是战字。第三字作〓形,与甲骨文戊(越)字之作〓、作〓大致相同,应该也是戉(越)字的简体或便体。第四字,亦即左刻第一字,一边是武器,一边是盾牌与第二字同,也是战字。第五字即左刻第二字〓,疑是番字的初字。按《说文解字·番》说:“兽足之谓番,从采,田象其掌”。说明番字下面的田字并非田字而系兽蹄形的象形,金文番字作〓、〓、〓已简化为田,与兽蹄形说不合。《说文》中有关阴阳、五行思想的解字与甲金文不合者,多出汉人所臆造。这一类的话,倒不见得毫无根据,必系见过更古的字,或系口口相传的解释,而此字中的〓一部分恰好是兽迹形。上半字的结体亦和采字相似,说是番字亦颇近理。这样两刻全文通读起来是“吴战越战番”。

综合这一处摩崖的图象文字共十七字,大致可认识的文字有十个半,是:

尚在疑似之间,不敢断定为何字的有两个字:

完全不认识的尚有五字。

其刻辞的内容,除第一段是象征部落朝廷的情况以外,二、三、四、五段大致可通读为:

“昱(明日),馘夷俘越,□吴王(读旺,称王也。)昱,吴战越、战番、□番。”很清楚地这段摩崖是吴部落的酋长战胜了夷、越、番三种称王纪功的刻石,略如汉伐匈奴勒铭燕然山故事,既非仙篆,更不如韩愈所释。刻辞的具体年代,从其文字尚是半图画半文字的初期意符字一点来看,应相当于甲骨文的前期。

四、摩崖图象文字历史背景之推测

果如所说,摩崖图象文字是吴部落的纪功刻石,其历史背景如何?文献无征,无从考证。但由河姆渡遗址的发现,使我们知道远在商周以前,南方浙闽一带已有土著居民,有一定高度的文化。这些土著居民之中,较大的部落或者已经发展为东南沿海的部落联盟的,可能有“夷”、“越”和“蛮”。

夷,可能是上古北人对东南不少部落的总称。义即住在地平线下的人们,后来又谓为用大弓的人。远在甲骨文有“夷方”之前就在东南沿海活动。其活动范围较大,人数也较多,所以殷纣王一次战争就俘虏了许多,因而有“纣有亿万夷人”的记载。一直到周代还有东夷、徐夷、淮夷、九夷。这些夷人,因受北方居民的先进政治组织力量(如商、周)的压迫,互相推移,逐步向东南海滨移动。故潘光旦教授曾有一个假设,说闽南人祀奉的土神“都天大帝”可能就是周代徐偃王。都天即徐偃的音转。其说颇堪玩味。大概夷人南向移动,不但到了浙闽,而且到达台湾。从今日台湾桃园、新竹发现变种彩陶和印纹陶〓及前日本台湾总督府出版的《台湾理藩志》调查高山族葛玛兰社等神话传说都说自已是山西(即福建)迁来台湾,可资论证。

我还以为先到闽浙的夷人,可能就是九夷。纣醢九侯而脯鄂侯。九侯一作鬼侯。是九、鬼本通。故北京大学教授古文字学家沈兼士写过一篇《鬼的原始字义之探讨》〓,说鬼的始义即奇形怪状的动物,猩猩、山鬼之流。引申之,九夷可以理解为北方人看来奇怪的一种夷人,摩崖文字中我们假设饰有剳青的夷字的夷,可能即九夷。至于《论语》:“子欲居九夷”的九夷,可能是残留在山东半岛的九夷部落。孔子所以要搬到那里去住家,正是因其落后,弟子们怀疑,也是因此。

越,即《华东新石器遗址》作者尹焕章同志所说的东南沿海一群使用一种三角形石器(即石戉)的居民。他们是一个土著的土部落,并可能已经发展为部落联盟。河姆渡遗址的主人,可能是他们先民,越王勾践则是其后裔中的强者。他们的原始居地,可能就在余姚河姆渡一带,然后四散移动定居;有的更与当地土著融合,成为一个个新的越部落。于越、瓯越、闽越、南越、百粤(越)都是。摩崖图象文字中的越,应系已居住福建西北部而尚未与闽族融合的一个越部落。

蛮,即番、赣、闽。他们是《左传》“昔我先王僻处荆山”的荆蛮的一个支派。番、赣均蛮的音转。《国语》说:“闽、〓蛮矣”。“闽亦蛮一音之转。他们都是武陵蛮的支派,从湖南宝庆一带迁居到江西赣水之上,鄱阳湖边,再由江西入闽,随地转音异字而得新名。因为传世青铜器有“番君〓(敦)”、“番君卣”,甲骨文亦有番字,而青铜器中尚未见以蛮为国号或地号的彝器,金文只《秦公敦》有蛮字,那已是晚周的东西。可能番是本称,蛮倒是后出,只因后来鄱阳湖的鄱字读作bo音,把人搅乱了。

又据《汉书·武陵蛮传》武陵蛮是槃弧的后裔,亦即狗图腾,现在福建畲族尚是拜狗图腾。应系尚未经与越部落融合为闽越族的番(蛮)部落的残余。查字书只有番字,无畲字。畲字近代始有,为什么畲民选这末一个怪字作其族名,字形有所据。所以我以为〓即畲的初字。

至于吴、就是吴太伯的吴。本来吴之所以号吴,据《史记·吴太伯世家》是因太伯窜在蛮夷,自号“勾吴”。太伯是陕北人,自称为予或吾。勾吴正其分音之转。《世家》又说:“太伯到蛮夷中,蛮夷义之,立为君长。若干传至寿梦,又若干传至阖闾。其时巫臣自晋奔吴,教之车战之法,吴遂强于四邻,侵越。说明当时的吴及其邻国都还相当落后,何况太伯的时候。反之,其时的周文化则已有相当高度。过去还认为落后于殷商。近年发掘了周原,特别是从扶风、岐山周宗庙遗址及所出土的有字卜骨及近三十年所出的大量青铜器看,周之“郁郁乎文哉”并不尽待“因于殷礼”。则太伯入蛮必带去较高度的文化技术,至少像巫臣一样,在政治军事组织方面,有所提高,从而战越、馘夷、俘越、战番而王,是完全可能的。摩崖勒石记功的图腾文字所记历史,或在吴太伯、寿梦、阖闾之间的某一时期,虽未可知,总足以补吴史缺文。

还有一则可资参证的资料,即汉兴以后封诸番之长吴芮为番君。以诸番之长而吴姓,是不是此后造成的局面的长期延续呢?也颇耐人寻味。

以上直接文献无征,是辗转推论的结果,如是我云,尚请同志们批评指教。

五、余论摩崖刻石是图象意符文字而非岩画

我写此文,远在一九五九年,除在原福建师院历史系科学讨论会上向同志们请教以外,没有发表。原因是想多放一些时间,多考虑考虑,加以修改。更主要的是我系有一位现年已达八十九岁高龄的朱维干副教授,他研究福建地方史多年,曾翻阅不少地方志与有关笔记史料。告我说,闽浙一带据记载有七处仙篆摩崖,永泰县就有一处,因而想有一些材料互为参考,以免孤证,全凭推论。但时间如驶,一晃二十年过去,遗憾并无任何新的发现。省博物馆曾凡同志在仙游糖厂附近发现一组图象文字,但看来时代并非甚古。。经我研究,是琉球群岛在使用日本文字前的一种象形文字,无补于解决这一问题。一九七九年春一月福建省历史学会在厦门召开恢复活动的第一次年会中,遇到叶国庆教授,见面第一件事就问我曾否继续研究,有无新的发现?惭愧的是没有的。省博物馆周涛副馆长又告我:一九七八年一月份《学术论坛》第一期中央民族学院石钟健同志《论广西岩画和福建岩石刻的关系》一文系比较广西花山岩壁画与华安刻石,鼓励我参加讨论。回到福州,又热情地将该刊送给我看,可惜我除手中尚有一册一九五九年讨论会油印讨论稿外,写完本已于“文化大革命”期间被收去。今春觅还原件,始得重阅旧稿。

本年《文物》第六期又发表了盖山林同志《内蒙阴山山脉狼山地区的岩画》一文,三相比较,我认为花山岩壁画,与狼山岩画是一个类型,是岩壁画,华安摩崖刻石则确系图象意符字而非岩画。

从我初步探讨所得的历史背景和其文字结体与含义,特别是与周原甲骨刻字比较来看,是周金文的一家眷属,是古吴或先吴的文字而非古越族的遗留。越人用鸟书,可能岣嵝碑倒是越文字。所以认为华安摩崖石刻文字应称为吴文字,或“吴籀”。

关于这一问题,我与同志们的看法,互有异同,用特将拙见写出,向同志们请教。

附注

注

①我的意思是说这种古文造字的方法略同于甲、金文,是甲、金文的一家眷属、姐妹文字,并不是受了甲、金文影响而造。《说文·叙》说:“古之为书者众矣”。这正是众书之一种,东南沿海先民的创造。后来大概是遇到先进的金文,渐少人用,终至失传者。

②已故古文字学家沈兼士先生创“初期意符字”之说,系指人类初造文字时用的作为自己意思符号的不成熟文字而言。此图象文字应属于这一类。但其中某些文字是实物的象形而非意符,姑用“初宇”之名表示是某一文字的原始阶段的形态。

③有人说:福建文化开发较晚,多数新石器均与印纹陶并存。印纹陶用陶拍子打制回文、雷文于陶器,是仿制铜器的。则福建的新石器时代应在春秋战国间。会不会有商周间的古文存在?是一个疑问。我初写此文时也以此为疑。但一九五九年《考古》第七期中考古消息报导说,一九五九年二月在河南南阳市十里庙发现商代遗址,其中西周文化层和殷商文化层均发现了陶拍子,商文化层中并有回文陶簋。尤其值得注意的是这些陶器与石斧、石镰、石铲、石〓、陶纺轮并存。同址还发现了大批的制造铜器的铜范、冶钢坩埚残片及铜渣。作者说:这一遗址的时代均与安阳小屯文化的晚期文化相当。这样则印纹陶的前期完全可能提前到商末。特别是就在华安出土的石戈完全是商代“勾兵”的形状,与西周中期有胡之戈不同,无论这种石戈是仿铜戈面制成或者竟是勾兵的前身,均不能晚于商周之交。则商周之间出现这种古文也就没有什么稀奇了。所以说有了这一摩崖古文可以把福建开化史提前几百年。

④清光绪《漳州府志》卷四十八纪遗上:“古代地名为长太县良冈、深潭上石壁凿成大篆十九字,人莫能识。郡守因名其地为“石铭里”,后有人持拓本至洛阳,韩愈时为洛阳令,谓其文为:……,不知韩公何所据也”。

⑥本文初稿写成曾以油印本寄中山大学容庚先生请他转请黄仲琴先生指教。容庚先生复函言仲琴先生作古已久。附记以志哀悼,并彰先生研究此刻筚路蓝缕的绩业。

⑥《文物参考资料》一九五六年第十二期。

⑦苏联科学院编《政治经济学教科书》:“氏族公社的范围是狭小的,它的成员就是一个女人的子孙”。

⑧古代吴地的居民自称什么,虽史无明文,但从今天的吴语来看,称“侬”、称“阿拉”,其不称“孤”无疑。

⑨这一点用南曲、北曲的吐字方法可以证明。

⑩徐旭生先生来函说:“太伯的吴,我觉得它当与今陇县的吴山有关。吴山旧名吴岳,为古代的山名,离岐周又不很远,太伯未东时,可能与它有关系,以后把这个名字带到新的地方,这在古代也属常见的事。吴与吾、予、余或不必有关系”。徐老的指教很好,说虽不同,与我以吴的太伯的部落的族姓,系由太伯带来之义亦不相悖,谨录供同志参考,并向徐老致谢。

〓尹焕章著《华东新石器时代遗址》:“在浙江黄岩县乡间地面上则曾发现大型石戉器,形如条形三角。……有人说,也许由于居住在浙江的古代人类使用这种石戉出名,所以叫做越”。七十六页。

〓苏联历史电影《三百年前》片中就有权杖实物和司法官执权杖宣判的场面,可资参考。我国汉代“执金吾”官所执的“金吾”亦是这一类的东西。

〓《说文》:”公,平分也。《韩非》:背〓(私)为公”。并不含有兽面或人面的字义。金文作〓,作〓,鉥印文、匋文作〓、作〓,均像人面形,看不出平分或背私的意义。我很怀疑与〓(容)字本系一字,背私之字乃后出。则中有盾牌、图腾之义似亦可能,但不敢妄定。

〓〓象女子手持乐器,疑是妓字。但《说文解字》:“妓,妇人小物也。”没有执乐器之训;甲金文亦不见妓字,无所依据,不敢妄断。

〓“剳青”是一种少数民族的女子的妆饰。其制从颊至口边刺以花纹,上涂青色。今台湾高山族女子出嫁即以剳青为美观。原载《福建文博》一九八二年第二期

编者按:〓至〓,原文缺注。

知识出处

《华安文史资料第六辑》

本书介绍了中国东南沿海古代氏族的文明,并呼吁深入研究仙字潭摩崖石刻文字,以了解古代氏族的生活。作者认为这些氏族的文明经过几千年已经湮没了很多,需要寻求大洋洲、北海道、阿拉斯加或冰岛等地的资料。本文强调了进入这个广阔园地获取丰富成果的紧迫感。

阅读

相关人物

刘慧孙

责任者