花果之乡

| 内容出处: | 《漳州芗城文史资料》 图书 |

| 唯一号: | 130720020220004670 |

| 颗粒名称: | 花果之乡 |

| 分类号: | F326.12 |

| 页数: | 9 |

| 页码: | 78-86 |

| 摘要: | 芗城,泛称漳州,由于地理条件优越,气候暖热湿润,终年夏秋连春。被誉为“四时花不谢,八节果长春”,是福建闻名的花果之乡。被誉为“凌波仙子”的水仙花,是漳州市市花,为我国十大传统名花之一。全世界的水仙花品种有九千多种,英国皇家水仙花协会将其归为九类,特把漳州水仙归为一类,称之为“中国多花水仙”。因为漳州水仙鳞茎大,一茎多花,其叶青翠,其花莹洁,其香清幽,驰名中外。驰名中外的漳州水果,多出产于芗城及周边地带。漳州芦柑,产于芗城及其邻近地区。芦柑多种植于芗城市郊,面积有5800多亩,年产量达8300多吨。荔枝古代称“离枝”、“丹荔”,被誉为白果之王。干制品能补元气,为产妇及老弱的补品。 |

| 关键词: | 介绍 漳州 花果 |

内容

芗城,泛称漳州,由于地理条件优越,气候暖热湿润,终年夏秋连春。被誉为“四时花不谢,八节果长春”,是福建闻名的花果之乡。

千姿百态水仙花

被誉为“凌波仙子”的水仙花,是漳州市市花,为我国十大传统名花之一。水仙品种分单瓣和重瓣两种,前者六片白色的花瓣向四边舒开,其中有一酒盏,深黄而金色,清香浓郁,名为“金盏银台”,俗称“酒盏水仙”;后者花片卷皱,密蹙一片之中,下轻黄而上淡白,如染一截,香味略逊,雅号“玉玲珑”,俗称“百叶水仙”。全世界的水仙花品种有九千多种,英国皇家水仙花协会将其归为九类,特把漳州水仙归为一类,称之为“中国多花水仙”。因为漳州水仙鳞茎大,一茎多花,其叶青翠,其花莹洁,其香清幽,驰名中外。

漳州水仙多种植于南郊圆山下九龙江畔,地理、气候得天独厚,既有圆山冬暖夏凉的天然屏,又有九龙江支流和山谷泉涧的充足水源;花田砂质土壤松软,地层有温泉经过,即使寒天腊月,也能保持适宜的地温,地理环境优越。加上花农积累了数百年丰富的种植经验和栽培技术,严格掌握节令,采用三年复种和人工阉刈等独特的处理方

法,使水仙鳞茎大,花朵多,花期长,花味幽香。

漳州水仙早在明朝隆庆三年(1569)就从月港成批出口外销。据清宣统三年厦门海关一份报告:“水仙球茎种植于圆山,靠近漳州城的南门,当地存在着引人注目的出口到美国、加拿大的水仙球茎贸易,1902年出口为168.7万粒,价值为33124海关两,1911年的出口增加到386.7万粒,价值为45353海关两。”清末民初,邑人陈九龙在香港开设专营漳州水仙花头“宜春行”,向世界各地经销。又据龙溪县建设科1934年4月农村调查统计:“漳州水仙每年出产5万担,10万笼,350万粒,价值40万元。由石码运往厦门分销上海、广东、香港、美洲等地。”

新中国成立后,漳州水仙花于1956年恢复出口,途经香港转输英、法、美、加、澳、芬、荷及东南亚国家。从1956—1976年,年输出20万至28万粒左右。八十年代以后,在改革开放政策指导下,水仙花生产和外销数量又迅猛发展。1989年种植面积跃上2800亩,生产花球1150万粒,外销210万粒,创汇130万美元;1992年种植面积提高到3500亩,年产花球1500万粒,外销350万粒,创汇185万美元,成为漳州出口创汇重要产品。

芗城花卉今昔

芗城花卉历史悠久。唐开元二十四年(736年),太傅陈邕在龙溪丹霞山兴建园林住宅,其女出家处辟为“南山寺庙”,绿化环境,种植梅花、含笑、米兰和菩提树等。宋代朱熹守漳,于芝山建开元寺、法济寺,开辟芝山园林景观。明永乐二年(1404年),在古龙溪城南,民间以培育花木为业的长福村(今又名百花村);景泰年间(1450—1456年),园山下的蔡坂村(今龙海市九湖镇蔡坂村)有专门培育水仙花的农户。

芗城是花果之乡。由于气候温湿,水美地肥,四季如春,种植花卉自然条件优越,除水仙花外,有兰花、瑞香、菊花、丹桂等名花异卉多达上千种。过去家家户户种花植草和压雕盆景,是为了装饰家园和供人观赏的乐趣,如今,盆花、盆景已走上市场,改革开放以来,市场经济繁荣也给芗城拓开了花卉商品市场,并逐渐走上了花卉生产的专业化、规模化。花的秀色与香气,吸引了各方游客的赞赏和光顾。

芗城花卉走上市场。在天宝大山建立起花卉生产基地一一漳州市苗圃(地点在天宝大山南麓平岭埔),总面积36.6公顷,引种国外各种名优花卉苗木进行繁育,提高与推广种植名花新技术。从城东的下洲村到城西的渡头村,沿九龙江西溪大堤长达5公里也形成一条花卉生产带,并在市区开办花店20多家、摆设切花的花摊50多处。为扩大鲜切花业务,几家花店还直接与北京花木公司联营,在漳州机场创办生产基地,把花卉市场扩大到省内外,并通过港澳走上国际。

芗城四季产名果

芗城处于九龙江北溪和西溪之间冲积平原上,属南亚热带气候,四季常青,热带、亚热带果树种类繁多,果品终年不断,夏秋两季更旺。驰名中外的漳州水果,多出产于芗城及周边地带。其中,漳州芦柑、天宝香蕉、荔枝、龙眼、浦南文旦柚、福林绿橄榄、清热棕包梨等,都是享誉中外的芗城名果。

漳州芦柑

漳州芦柑,产于芗城及其邻近地区。柑果扁圆,果顶微凹,果皮呈6—8条放射状沟纹,因此又称“八卦芦柑”。《闽书》载:“唐时本地有沙柑尝入贡,近时天下之柑以浙衢州、闽之漳州为最。”又据明代凌登名《榕城随笔》称:“漳南产芦柑,其种不一,面颗皆硕大,芦柑为最。”芗城芦柑素以果大、汁多、味甜、香郁、核少、无渣的极优品质而闻名,营养丰富。据分析含糖量量在11—12%,含酸仅0.6—0.8%;每百克果汁含维生素丙16毫克,蛋白质90毫克,脂肪10毫克,钙26毫克,磷15毫克,还有维生素戊,是一种生育酚。芦柑的果肉除鲜食外,还可制作罐头、果汁、果酒;柑皮可制维生素,还可制活性炭、糖、酵母、陈皮、果粉、果胶、蜜饯,因此芦柑成为国内外畅销果品,在国际上被誉为“东方极品”。

漳州芦柑有“硬芦”和“有芦”两品系,其中硬芦果汁多,味甜美,尤为柑中佳品,出口名果。芦柑多种植于芗城市郊,面积有5800多亩,年产量达8300多吨。冬季收成后,产品运销国内外;芗城硬芦,还可贮存到翌年夏季,成了消暑解热的佳果。

天宝香蕉

天宝香蕉是芗城传统名果,产品终年不断,它栽培历史久远,唐漳州别驾丁儒在《归闲诗》中写有香蕉的诗句:“芭蕉金剖润”。宋朝王安石在《送李宣叔卒漳州》诗中也提到“蕉黄荔枝丹,又胜祖黎酢”。可见,自古以来,芗城香蕉就负有盛名。芗城香蕉尤以天宝蕉为最,产量高、品质好,它具有果皮薄黄,果肉柔软,香甜可口,品质上乘。1992年10月荣获首届中国农业博览会铜质奖,国家领导人江泽民、万里、冲彭等多次亲临天宝蕉区视察,彭冲还题字“天宝香蕉驰名中外”作为留念。

1949年以来,随着农业生产的发展,香种植逐渐扩大,现在芗城种植面积已扩大到34300亩,年产量达30780吨。为促进产销两旺,芗城区天宝镇还建立了香蕉专业市场,成为闽南地区最大的香蕉集散地,天宝香蕉远销日本,被誉为自然栽培型天然保健食品。

浦南文旦柚

芗城浦南文旦柚,栽培历史悠久,《闽产录异》载:

“闽中柚种之时始自粤东传来,近入贡着皆漳产名文旦……。”浦南位于九龙江北溪下游,古时候为出入漳州城的水陆交通要冲,也是九龙江北溪一带货物集散地。浦南邻近盛产文旦柚,故命名为浦南文旦柚。明、清时代,被官府列为贡品。

文旦柚果实倒卵形,果重约1公斤,果皮黄绿,油胞细滑,瓤色乳白如玉,果肉柔软多汁。中秋节前后收成,若经贮藏,汁胞更趋柔软,香甜增浓。文旦柚营养丰富,每百克果汁含维生素C69.55%,还有其他维生素、蛋白质、脂肪、无机盐等,对人体有补益,被誉为“天然罐头”之美称。文旦柚多由厦门转口销往东南亚各国,海外华侨视之为“思乡果”;他们每年总要购食几个文旦柚,以寄托思乡之情,表达全家团圆之意。

荔枝

荔枝古代称“离枝”、“丹荔”,被誉为白果之王。芗城种植荔枝历史悠久,唐漳州郡别驾丁儒在《归闲诗》中就写有“锦苑来丹荔清波出素鳞”诗句。唐代起,荔枝即成为贡品。荔枝肉若凝脂,香气横溢,营养丰富。《本草纲目》中记述,常食荔枝“能补脑健身,治疗瘰痢疖肿,开胃益脾。”干制品能补元气,为产妇及老弱的补品。

荔枝在芗城市郊各乡村多有种植,一般在六、七月收成上市,果肉清甜,可鲜食、罐藏,也可晒干及酿酒。荔枝有十几个品种,其中以兰竹、乌叶为主,产地广、产量高;还有绿荷包、糯米糍,质量上乘,但产量较低,过去多列为贡品,俗称“皇帝荔枝”。另有桂林、金钟、卦绿、大桂味、小桂味等稀有品种,正在试种、推广。

龙眼

龙眼,亦称桂圆,成熟期于八、九月,晚于荔枝,由于荔枝与龙眼同是红外壳,白果肉,成熟期先后而至,民间称它们为“姐妹果”。龙眼的果肉鲜嫩,色如莹玉,汁甜味美,自古以来就被视为珍贵补品。古人李时珍说:“食品以荔枝为贵,而资益则龙眼为良”。《本草纲目》亦记述:“龙眼甘、平、无毒。久服强魄聪明,轻身不老,通神明。开胃益脾,补虚长智。”据中央卫生研究院报告分析:龙眼干果肉每百克含有糖65克,蛋白质5克,磷118毫克,钙30毫克,铁4.4毫克。可见龙眼的营养价值是很高的。

龙眼在芗城多利用房屋内外空地或野外空闲地种植,品种变异大且复杂。果大质优者称皇帝龙眼,果粒小而果肉香甜者称钮扣龙眼。1964年以来,芗城各乡镇把栽培龙眼作为发展果品生产项目之一,尤其发展罐藏良种——福眼;1978年又引进泉州、莆田的东壁、乌龙岭、普明庵等良种,在浦南、天宝和官山农场等地推广种植,获得了丰产高值,近年来各乡镇已开始建立了高产、高优、高值的龙眼商品生产基地,产品远销省内外,并带动了罐头生产

的发展,给乡镇企业增加了很大效益。福林橄榄

橄榄为福建特产,李时珍在《本草纲目》中曾记载:“此果虽熟,其色亦青,故俗呼为青果。”因橄榄出自福建闽南,尤盛产于漳州,海外侨胞称之“福果”,以示怀念乡土之意。清《龙溪县志》载:橄榄“深秋方熟,咀之香胜鸡舌,小者名丁香橄榄,大者名柴橄榄;小者尤脆美,曰碧玉,一名谏果。”

橄榄品种分青橄榄(又名白橄)与乌橄榄两大类。青橄榄主产地为芗城一带,亦称福林橄榄(福林即浦南镇福林村),乌橄榄多产于广东潮汕地区,俗称潮州橄榄。芗城郊区种植的青橄榄,产量高,用途也广。其中,果粒较小者为丁香橄榄,俗称莲花座,肉厚质脆,纤维细少,香郁少涩,余味回甘,品质甚佳,为鲜食好品种,群众称:肉橄榄。另一种果粒较大,果皮光滑,肉厚质松,香气较淡,稍带涩味,适合加工,可复制为十香橄榄、甘草橄榄、五福果、蜜糖橄榄以及腌渍酱橄榄等。口味甘甜,是宴客茶点和送客礼品。

棕包梨

棕包梨为福建闽南传统的稀珍佳果。梨粒大质优,单果重0.5—1.2公斤,果肉松脆,甜香多汁,风味特佳,并且有清热降火、润肺止咳等药用价值。棕包梨属晚熟品种,立冬成熟,还可挂树越冬保鲜。成熟前后梨香飘溢,常招来了老鼠和小鸟的啄食侵害,果农常用棕片包裹梨果加以保护,因此得名为“棕包梨”;在过去缺医少药的年代,常被派为退烧、清热、止咳的药用,成为价高珍贵的果品。但由于平时管理费时费工,成果率低,长久以来得不到人们的扶植、发展。八十年代后期,由于棕包梨质优价高,给果农有较高的收益,从而逐渐引起重视,市郊各乡镇已种植近百亩。1985年石亭镇送果参加“第五届福建省农村名特优新产品展览会”展出,荣获“新优产品奖”,后又获得“福建省林业名特优新博览会新优产品奖”,享誉省内外,产品行销全省。

芗城四季盛产名果,这句话一点也不夸张。除上列几种产量高,品质优,向外运销的传统名果外,还有本地生产的桃、李、橙、杨梅、杨桃、芒果、菠萝等,更有专供鲜食的果蔗,果汁清甜,爽口解渴,尤为旅客赞赏与喜爱。

千姿百态水仙花

被誉为“凌波仙子”的水仙花,是漳州市市花,为我国十大传统名花之一。水仙品种分单瓣和重瓣两种,前者六片白色的花瓣向四边舒开,其中有一酒盏,深黄而金色,清香浓郁,名为“金盏银台”,俗称“酒盏水仙”;后者花片卷皱,密蹙一片之中,下轻黄而上淡白,如染一截,香味略逊,雅号“玉玲珑”,俗称“百叶水仙”。全世界的水仙花品种有九千多种,英国皇家水仙花协会将其归为九类,特把漳州水仙归为一类,称之为“中国多花水仙”。因为漳州水仙鳞茎大,一茎多花,其叶青翠,其花莹洁,其香清幽,驰名中外。

漳州水仙多种植于南郊圆山下九龙江畔,地理、气候得天独厚,既有圆山冬暖夏凉的天然屏,又有九龙江支流和山谷泉涧的充足水源;花田砂质土壤松软,地层有温泉经过,即使寒天腊月,也能保持适宜的地温,地理环境优越。加上花农积累了数百年丰富的种植经验和栽培技术,严格掌握节令,采用三年复种和人工阉刈等独特的处理方

法,使水仙鳞茎大,花朵多,花期长,花味幽香。

漳州水仙早在明朝隆庆三年(1569)就从月港成批出口外销。据清宣统三年厦门海关一份报告:“水仙球茎种植于圆山,靠近漳州城的南门,当地存在着引人注目的出口到美国、加拿大的水仙球茎贸易,1902年出口为168.7万粒,价值为33124海关两,1911年的出口增加到386.7万粒,价值为45353海关两。”清末民初,邑人陈九龙在香港开设专营漳州水仙花头“宜春行”,向世界各地经销。又据龙溪县建设科1934年4月农村调查统计:“漳州水仙每年出产5万担,10万笼,350万粒,价值40万元。由石码运往厦门分销上海、广东、香港、美洲等地。”

新中国成立后,漳州水仙花于1956年恢复出口,途经香港转输英、法、美、加、澳、芬、荷及东南亚国家。从1956—1976年,年输出20万至28万粒左右。八十年代以后,在改革开放政策指导下,水仙花生产和外销数量又迅猛发展。1989年种植面积跃上2800亩,生产花球1150万粒,外销210万粒,创汇130万美元;1992年种植面积提高到3500亩,年产花球1500万粒,外销350万粒,创汇185万美元,成为漳州出口创汇重要产品。

芗城花卉今昔

芗城花卉历史悠久。唐开元二十四年(736年),太傅陈邕在龙溪丹霞山兴建园林住宅,其女出家处辟为“南山寺庙”,绿化环境,种植梅花、含笑、米兰和菩提树等。宋代朱熹守漳,于芝山建开元寺、法济寺,开辟芝山园林景观。明永乐二年(1404年),在古龙溪城南,民间以培育花木为业的长福村(今又名百花村);景泰年间(1450—1456年),园山下的蔡坂村(今龙海市九湖镇蔡坂村)有专门培育水仙花的农户。

芗城是花果之乡。由于气候温湿,水美地肥,四季如春,种植花卉自然条件优越,除水仙花外,有兰花、瑞香、菊花、丹桂等名花异卉多达上千种。过去家家户户种花植草和压雕盆景,是为了装饰家园和供人观赏的乐趣,如今,盆花、盆景已走上市场,改革开放以来,市场经济繁荣也给芗城拓开了花卉商品市场,并逐渐走上了花卉生产的专业化、规模化。花的秀色与香气,吸引了各方游客的赞赏和光顾。

芗城花卉走上市场。在天宝大山建立起花卉生产基地一一漳州市苗圃(地点在天宝大山南麓平岭埔),总面积36.6公顷,引种国外各种名优花卉苗木进行繁育,提高与推广种植名花新技术。从城东的下洲村到城西的渡头村,沿九龙江西溪大堤长达5公里也形成一条花卉生产带,并在市区开办花店20多家、摆设切花的花摊50多处。为扩大鲜切花业务,几家花店还直接与北京花木公司联营,在漳州机场创办生产基地,把花卉市场扩大到省内外,并通过港澳走上国际。

芗城四季产名果

芗城处于九龙江北溪和西溪之间冲积平原上,属南亚热带气候,四季常青,热带、亚热带果树种类繁多,果品终年不断,夏秋两季更旺。驰名中外的漳州水果,多出产于芗城及周边地带。其中,漳州芦柑、天宝香蕉、荔枝、龙眼、浦南文旦柚、福林绿橄榄、清热棕包梨等,都是享誉中外的芗城名果。

漳州芦柑

漳州芦柑,产于芗城及其邻近地区。柑果扁圆,果顶微凹,果皮呈6—8条放射状沟纹,因此又称“八卦芦柑”。《闽书》载:“唐时本地有沙柑尝入贡,近时天下之柑以浙衢州、闽之漳州为最。”又据明代凌登名《榕城随笔》称:“漳南产芦柑,其种不一,面颗皆硕大,芦柑为最。”芗城芦柑素以果大、汁多、味甜、香郁、核少、无渣的极优品质而闻名,营养丰富。据分析含糖量量在11—12%,含酸仅0.6—0.8%;每百克果汁含维生素丙16毫克,蛋白质90毫克,脂肪10毫克,钙26毫克,磷15毫克,还有维生素戊,是一种生育酚。芦柑的果肉除鲜食外,还可制作罐头、果汁、果酒;柑皮可制维生素,还可制活性炭、糖、酵母、陈皮、果粉、果胶、蜜饯,因此芦柑成为国内外畅销果品,在国际上被誉为“东方极品”。

漳州芦柑有“硬芦”和“有芦”两品系,其中硬芦果汁多,味甜美,尤为柑中佳品,出口名果。芦柑多种植于芗城市郊,面积有5800多亩,年产量达8300多吨。冬季收成后,产品运销国内外;芗城硬芦,还可贮存到翌年夏季,成了消暑解热的佳果。

天宝香蕉

天宝香蕉是芗城传统名果,产品终年不断,它栽培历史久远,唐漳州别驾丁儒在《归闲诗》中写有香蕉的诗句:“芭蕉金剖润”。宋朝王安石在《送李宣叔卒漳州》诗中也提到“蕉黄荔枝丹,又胜祖黎酢”。可见,自古以来,芗城香蕉就负有盛名。芗城香蕉尤以天宝蕉为最,产量高、品质好,它具有果皮薄黄,果肉柔软,香甜可口,品质上乘。1992年10月荣获首届中国农业博览会铜质奖,国家领导人江泽民、万里、冲彭等多次亲临天宝蕉区视察,彭冲还题字“天宝香蕉驰名中外”作为留念。

1949年以来,随着农业生产的发展,香种植逐渐扩大,现在芗城种植面积已扩大到34300亩,年产量达30780吨。为促进产销两旺,芗城区天宝镇还建立了香蕉专业市场,成为闽南地区最大的香蕉集散地,天宝香蕉远销日本,被誉为自然栽培型天然保健食品。

浦南文旦柚

芗城浦南文旦柚,栽培历史悠久,《闽产录异》载:

“闽中柚种之时始自粤东传来,近入贡着皆漳产名文旦……。”浦南位于九龙江北溪下游,古时候为出入漳州城的水陆交通要冲,也是九龙江北溪一带货物集散地。浦南邻近盛产文旦柚,故命名为浦南文旦柚。明、清时代,被官府列为贡品。

文旦柚果实倒卵形,果重约1公斤,果皮黄绿,油胞细滑,瓤色乳白如玉,果肉柔软多汁。中秋节前后收成,若经贮藏,汁胞更趋柔软,香甜增浓。文旦柚营养丰富,每百克果汁含维生素C69.55%,还有其他维生素、蛋白质、脂肪、无机盐等,对人体有补益,被誉为“天然罐头”之美称。文旦柚多由厦门转口销往东南亚各国,海外华侨视之为“思乡果”;他们每年总要购食几个文旦柚,以寄托思乡之情,表达全家团圆之意。

荔枝

荔枝古代称“离枝”、“丹荔”,被誉为白果之王。芗城种植荔枝历史悠久,唐漳州郡别驾丁儒在《归闲诗》中就写有“锦苑来丹荔清波出素鳞”诗句。唐代起,荔枝即成为贡品。荔枝肉若凝脂,香气横溢,营养丰富。《本草纲目》中记述,常食荔枝“能补脑健身,治疗瘰痢疖肿,开胃益脾。”干制品能补元气,为产妇及老弱的补品。

荔枝在芗城市郊各乡村多有种植,一般在六、七月收成上市,果肉清甜,可鲜食、罐藏,也可晒干及酿酒。荔枝有十几个品种,其中以兰竹、乌叶为主,产地广、产量高;还有绿荷包、糯米糍,质量上乘,但产量较低,过去多列为贡品,俗称“皇帝荔枝”。另有桂林、金钟、卦绿、大桂味、小桂味等稀有品种,正在试种、推广。

龙眼

龙眼,亦称桂圆,成熟期于八、九月,晚于荔枝,由于荔枝与龙眼同是红外壳,白果肉,成熟期先后而至,民间称它们为“姐妹果”。龙眼的果肉鲜嫩,色如莹玉,汁甜味美,自古以来就被视为珍贵补品。古人李时珍说:“食品以荔枝为贵,而资益则龙眼为良”。《本草纲目》亦记述:“龙眼甘、平、无毒。久服强魄聪明,轻身不老,通神明。开胃益脾,补虚长智。”据中央卫生研究院报告分析:龙眼干果肉每百克含有糖65克,蛋白质5克,磷118毫克,钙30毫克,铁4.4毫克。可见龙眼的营养价值是很高的。

龙眼在芗城多利用房屋内外空地或野外空闲地种植,品种变异大且复杂。果大质优者称皇帝龙眼,果粒小而果肉香甜者称钮扣龙眼。1964年以来,芗城各乡镇把栽培龙眼作为发展果品生产项目之一,尤其发展罐藏良种——福眼;1978年又引进泉州、莆田的东壁、乌龙岭、普明庵等良种,在浦南、天宝和官山农场等地推广种植,获得了丰产高值,近年来各乡镇已开始建立了高产、高优、高值的龙眼商品生产基地,产品远销省内外,并带动了罐头生产

的发展,给乡镇企业增加了很大效益。福林橄榄

橄榄为福建特产,李时珍在《本草纲目》中曾记载:“此果虽熟,其色亦青,故俗呼为青果。”因橄榄出自福建闽南,尤盛产于漳州,海外侨胞称之“福果”,以示怀念乡土之意。清《龙溪县志》载:橄榄“深秋方熟,咀之香胜鸡舌,小者名丁香橄榄,大者名柴橄榄;小者尤脆美,曰碧玉,一名谏果。”

橄榄品种分青橄榄(又名白橄)与乌橄榄两大类。青橄榄主产地为芗城一带,亦称福林橄榄(福林即浦南镇福林村),乌橄榄多产于广东潮汕地区,俗称潮州橄榄。芗城郊区种植的青橄榄,产量高,用途也广。其中,果粒较小者为丁香橄榄,俗称莲花座,肉厚质脆,纤维细少,香郁少涩,余味回甘,品质甚佳,为鲜食好品种,群众称:肉橄榄。另一种果粒较大,果皮光滑,肉厚质松,香气较淡,稍带涩味,适合加工,可复制为十香橄榄、甘草橄榄、五福果、蜜糖橄榄以及腌渍酱橄榄等。口味甘甜,是宴客茶点和送客礼品。

棕包梨

棕包梨为福建闽南传统的稀珍佳果。梨粒大质优,单果重0.5—1.2公斤,果肉松脆,甜香多汁,风味特佳,并且有清热降火、润肺止咳等药用价值。棕包梨属晚熟品种,立冬成熟,还可挂树越冬保鲜。成熟前后梨香飘溢,常招来了老鼠和小鸟的啄食侵害,果农常用棕片包裹梨果加以保护,因此得名为“棕包梨”;在过去缺医少药的年代,常被派为退烧、清热、止咳的药用,成为价高珍贵的果品。但由于平时管理费时费工,成果率低,长久以来得不到人们的扶植、发展。八十年代后期,由于棕包梨质优价高,给果农有较高的收益,从而逐渐引起重视,市郊各乡镇已种植近百亩。1985年石亭镇送果参加“第五届福建省农村名特优新产品展览会”展出,荣获“新优产品奖”,后又获得“福建省林业名特优新博览会新优产品奖”,享誉省内外,产品行销全省。

芗城四季盛产名果,这句话一点也不夸张。除上列几种产量高,品质优,向外运销的传统名果外,还有本地生产的桃、李、橙、杨梅、杨桃、芒果、菠萝等,更有专供鲜食的果蔗,果汁清甜,爽口解渴,尤为旅客赞赏与喜爱。

知识出处

《漳州芗城文史资料》

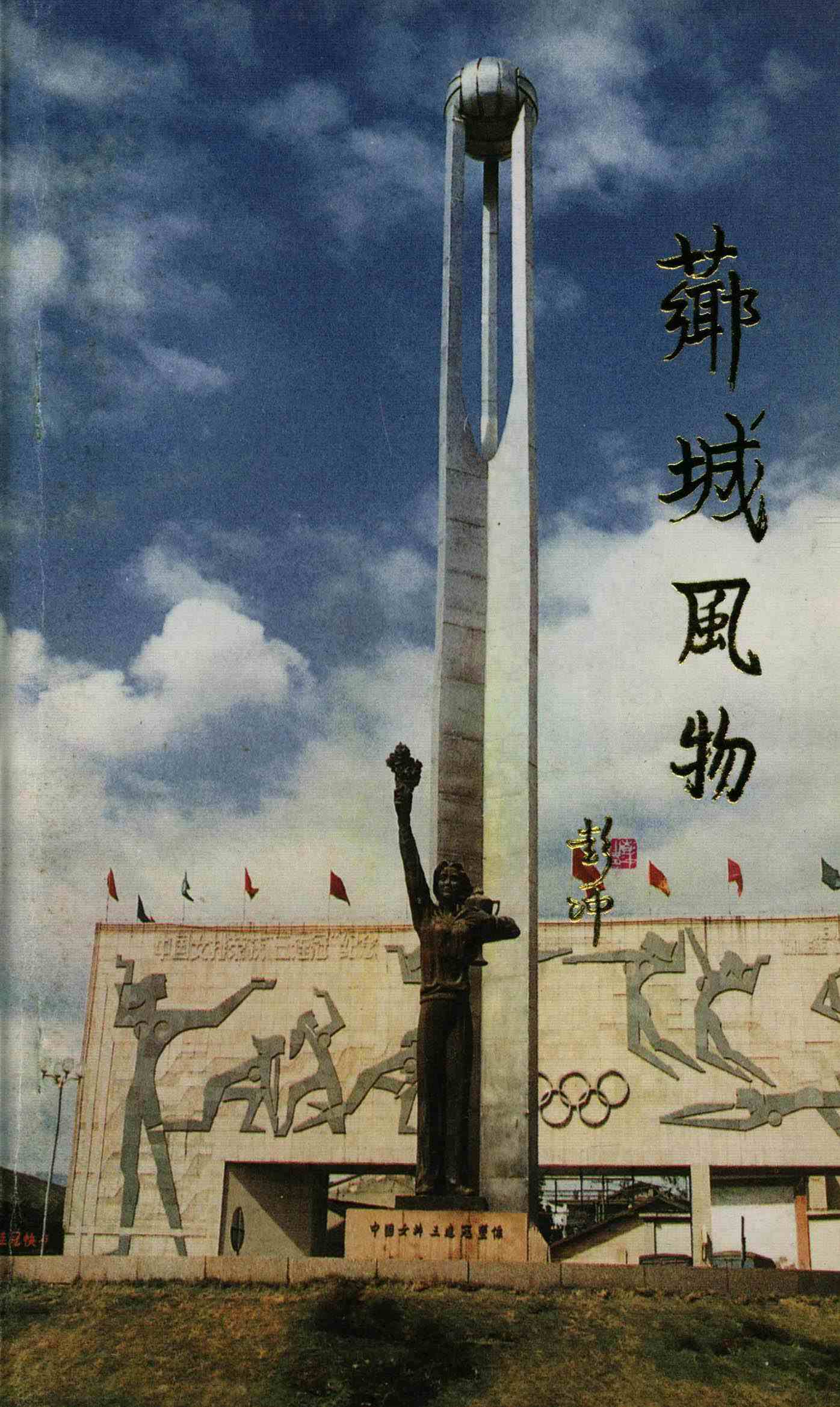

本书记述了漳州市文史资料,其中包括概况、历史遗迹、石雕牌坊、名寺古塔、名人古墓、烈士陵园、革命遗址、中国女排丰碑、名优特产、地方艺苑、花果之乡、侨台关系、风味小吃、民俗风情等。 为了弘扬中华民族传统的优秀文化,让更多的海内外同胞和友人增进对芗城的了解,我们编纂《芗城风物》一书,敬请原全国人大副委员长彭冲题书名。它溶历史、古迹、文化、风物于一炉,对于帮助了解芗城的历史与现状必有裨益。

阅读