名人古墓

| 内容出处: | 《漳州芗城文史资料》 图书 |

| 唯一号: | 130720020220004634 |

| 颗粒名称: | 名人古墓 |

| 分类号: | K928.76 |

| 页数: | 10 |

| 页码: | 36-45 |

| 摘要: | 陈元光墓在漳州市郊浦南镇石鼓山。陈元光字廷炬,号龙湖,河南光州固始人。是年十二月得到朝廷批准、创建漳州,陈元光为首任漳州刺史,治漳多年,政绩卓著,不仅保障了东南边陲的安定,而且促进了这一地区的开发和发展,为今日漳州发展打下了基础。唐景云二年陈元光殉难于征战中,就地安葬于绥安大峙原。现列为省级文物保护单位,並建有“陈圣王陵园”石牌坊,及陈元光史绩陈列室、接待室等。陈元光在平定闽南与潮州的战乱,显示了非凡的军事、政治才能,使泉、潮间局势渐趋稳定,并着手“辟草莽,斩荆棘,建宅第”进行拓地活动。因此,漳州一带的人民和农村的面貌大有改观。许陶于平乱中牺牲,许天正袭父职。 |

| 关键词: | 名人 古墓 芗城区 |

内容

开漳刺史陈元光墓

陈元光墓在漳州市郊浦南镇石鼓山。

陈元光(公元657—711年)字廷炬,号龙湖,河南光州固始人。唐总章二年(669年)随父陈政领兵入闽,仪夙二年(677年)陈政病殁,陈元光承袭父职,因平“绥安之乱”,封鹰扬将军。垂拱二年(686年)陈元光提出戍边之策,《请建州县表》。是年十二月得到朝廷批准、创建漳州,陈元光为首任漳州刺史,治漳多年,政绩卓著,不仅保障了东南边陲的安定,而且促进了这一地区的开发和发展,为今日漳州发展打下了基础。

唐景云二年(711年)陈元光殉难于征战中,就地安葬于绥安(今漳浦县)大峙原。贞元二年(786年)徙州治奉敕移葬于今址。

墓碑题“唐开漳陈将军墓”。墓前有石羊石马、石虎及望柱各一对,前面公路旁大石上镌刻有清康熙五十七年(1718年)侍郎蔡世远撰写的修墓记。现列为省级文物保护单位,並建有“陈圣王陵园”石牌坊,及陈元光史绩陈列室、接待室等。

附:

陈元光生平及其历史功绩

陈元光(公元657—711年)字廷钜,号龙湖,祖藉河南光州固始县人。少时聪颍好学,习文练武,通儒术、精韬略。

唐高宗总章二年(669),陈元光随父陈政入闽戌守。仪凤二年(677),陈政病逝,二十一岁的陈元光,世袭了左郎将之军职,代领兵众。陈元光在平定闽南与潮州的战乱,显示了非凡的军事、政治才能,使泉、潮间局势渐趋稳定,并着手“辟草莽,斩荆棘,建宅第”进行拓地活动。垂拱二年(686),陈元光奏请“置州县,以控岭表”。他在表中写道:“倘欲生全几置刑措,基本则在创州县,其要则在兴庠序”。唐廷准奏、于泉、潮之间增置漳州,并诏令陈元光为漳州刺史,进阶为中郎将右鹰杨卫率府怀化大将军,轻车大都尉兼朝散大夫。

唐景云二年(711)十一月初五,陈元光率经骑与少数民族首领蓝奉高作战时受伤而亡故,时年五十五岁。诏赠“豹韬卫镇军大将军”,封“临漳候”,谥忠毅文惠。开元四年(716)封“颍川侯”,诏立庙,建“盛德世祀”坊。五代时,追赠“保定男”。宋绍兴二年(1132),封“辅国将军”。绍兴十六年(1146),加封“灵著顺应昭烈广济王”,御赐冠冕。宋宝庆二年(1226),赠忠毅公。明初,封“昭烈侯”。

陈元光著有《玉玪集》、《龙湖集》,流传下来仅有《龙湖集》。

陈元光住闽四十二年,任漳州刺史二十六年间,他以维护唐王朝统站出发,做了一些伤害当地少数民族的事。但他也做了许多于国于民有益的事,其历史功绩是不可磨灭的。

首先值得肯定是,它结束了汉族与其他少数民族间长期的武装对抗,为漳州地区的全面开发创造了安定的政治局面。陈元光推行“均田制”,将无主田和荒地分到农户,并竭力推广中原先进的耕作方法和细作技术,帮助当地农民解决种籽、农具、耕牛等困难。同时,还注重兴修水利,开渠引水,解决农业灌溉问题。因此,漳州一带的人民和农村的面貌大有改观。“杂卉三冬绿,嘉禾两度新”,不少农户“负来耜耜耜,皆望九龙江而来。”这就是当年漳州一带人民生产、生活改善的写照。

其次,它为闽南经济文化圈的形成奠定了基石。陈元光在奏请置州县表中特别提到“其本则在创州县,其要贝在兴庠序”。他在任期中极力推行教,号召普遍建置乡校,并在州治行政机构中设教育文学一职,以主持乡校事宜。陈元光儿子陈珦、龙溪县的周匡物等人举明经、进士就是在建漳反推行儒教出仕登弟的。陈珦还曾任文学之职,创书院于松州(今浦南镇松州村),与士民讲习,“开引古义,于风教多所俾益”。

第三,它发扬了历代“寓兵于农”的好传统。让戌守的军队就地恳荒,并将军眷落户。要将士“平居则搜狩,有役则战守”,“且战且耕,以养以教”。有效地传授了中原先进的生产技术,解决了军民团结间题。

总之,在漳州开发史上,陈元光占有重要的地位,深受人民的敬仰和怀念。为纪念陈元光,闽、粤、台人民尊称他为“开漳圣王”,修建“威惠庙”、“惠济宫”、“广济宫”、“太平宫”、“灵惠庙”、“景福宫”、“仁和宫”、“延安宫”、“永镇庙”等等,可见陈元光开发漳州的业绩,不但受到闽、粤人民的尊敬和崇拜,也鼓舞他的后人为开发台湾作出了伟大的贡献。

唐宣威将军许天正墓

唐宣威将军许天正墓,在芗城区浦南镇诗朋村樟公。墓的右前有古桥,俗称拦马桥(拦马饮水),墓在桥头偏左,墓埕有一株樟树,故地名樟公,墓前右方有樟公神庙。故墓亦名樟公墓,正称许先生墓。唐开元六年(718),许天正病逝,宋绍兴二十年(1150)追封殿前都统大尉翊惠昭应侯。清总兵许凤曾经重修。迩来闽南各地和海外许氏宗亲皆认定此为许氏祖墓。1993年农历正月初七日正式成立理事会,进行陵墓修复,经常接受海内外许氏宗亲的瞻仰、拜谒。

附:

许天正传略

许天正字允心,号云峰,炎帝后裔,西周许国诸侯文叔的第六十二代孙。生于贞观二十三年(649)正月初七日,卒于开元六年(718)十月二十八日,原籍汝南平舆。其祖父许克华于隋末起兵反隋,后属唐太宗,翊赞陈元光的祖父陈克耕,讨临汾诸郡,以功授京兆别驾、宣威将军。父许陶,补前职。

许天正十五岁举明经,为纪善。总章二年(669),泉潮间发生骚乱,诏玉钤卫翊府左郎将陈政为岭南行军总管,许陶为副使,许天正任文职,随父入闽平乱。许陶于平乱中牺牲,许天正袭父职。

仪风二年(677)四月,陈政病殁。陈元光二十一岁,代领兵众。是年,崖州寇陈谦连结洞蛮苗自成、雷万兴作乱,攻陷潮阳,闽粤震动。潮州刺史常怀德请陈元光出兵。当时陈元光处境为难,许天正竭力辅助,运筹帷幄。《潮州府志》文载:“元光率轻骑征讨,伐木通道,大小百余战,俘敌万计。”潮阳之乱终于平定,陈元光写了《平潮阳寇诗》一首(《龙湖集》题《平獠宴喜》),诗末云“参军许天正,是用纪邦勋。”《漳州府志》载许天正《和陈元光平潮阳寇诗》一首,诗意:

群雄献出的妙策,

从盘绕的石阶登天;

歼灭丑虏豪气发,

凯旋驱车返岭东。

骁骑冲破千重敌,

勇猛戮杀贼将成百;

逃敌如风吹败絮,

余氛日照将消融。

杀了为首元凶,

胁从给予教化。

没有顽抗的人了,

剩下未开化的蛮獠;

在龙湖的膏泽下,

早晚普遍受薰化。

从诗中看出,许天正不贪功为己有,故陈元光于建漳州时,在《请置吏表》中说:“许天正宅心正大,处已无私,可领本州司马。”平常,陈元光尊重许天正,军中要事均与商讨而后行。

潮阳乱平以后,裴采访①看到《和陈元光平潮阳寇诗》,说此诗堪配成音律。又说:“这样的文才让他终老于军中,是我们的失职。”他与张说商量荐于朝廷,让许天正到史馆任职。许天正知道了,上表力辞:“我父亲在南荒殉职,一家人愁思萦怀,母亲不愿远离鳏圹。为人子者京都任职,就不能奉侍慈母,父圹又失照应。再者,玉玪厚待我家,我只有协助抓好军队纪律,稍为报答厚待之德。”裴、张得报,感到许天正一家人是:父忠、母贤、子孝、友义。对他更加器重,请于朝廷,朝廷准其所请:宣威将军职衔照旧,兼领外府博文学事。

许天正于军政之暇,手不释卷,军中对他的文才很佩服,流传着:别驾的文章流畅,不必加点,有加点的地方就是妙句或用得恰当的典故。他是我们这帮人的佼佼者。

陈元光的祖母魏氏,看见许天正博学能文,令军中的孩子悉从就学,在军中办了学校。

陈元光的儿子陈珦,七岁时,元光令他受学于许天正,天正教诲说:“经史条略,我和你父亲仅一斑之见,得处不在文字,要从文字中细研精微。”俗语说:“明师

出高徒”。以后陈珦举明经,回漳州主持文学。当时,龙溪县是“海滨世无仕进者”的县②,县令隆礼聘陈珦主持乡校,于景龙二年(708)在龙溪县二十三四都辟松州书院授徒,与士民讲论典故,发扬光大许天正的渊博知识和读书方法,开了士子的茅塞,子弟都有进步。

陈元光见泉镇礼让风气差,暴横习起,遂于许天正商量,针对地极七闽,境连百粤,南蛮占土著一半,刀耕火种、狩猎为生。化外之民,所学以暴横为尚,元凶既诛,余凶又起,诛不胜诛,徙难累徙。流移本出于这二州,积弊比稔帮③为害十倍。于是,提出在泉潮间建置州县,加强管理和教化,由许天正拟表上奏。垂拱二年(686)准建漳州。初建州,百务齐陈,许天正处理得有条有理。

州既建立,许天正置三十六堡,以仁饰吏,让百姓安定生息。他按府兵制训练青壮年的攻防战术,提高部队的素质,维护社会安定,保障征讨的兵源。同时,以儒家的礼乐训诲士民,改造社会上的陋俗。

许天正由于开漳有功劳,垂拱四年正月十八日,诏进朝列大夫、泉潮团练副使、兼翊府纪室,宣威将军事体如故。

同年五月,魏氏逝世,元光以支孙承重,庐墓守制,州事由许天正代理。

陈谦之乱以后二十多年,蛮寇苗自成、雷万兴的儿子复起于潮,潜抵岳山,元光中伏战殁,卢如金率义兵击溃群盗。陈珦袭父职,许天正尽心辅助。陈珦很尊敬老师,政事多决于天正。许天正入闽开漳,辅助陈政、陈元光、

陈珦祖孙三代,人称:“翰墨世家至交。”

许天正于开元六年卒,寿七十,葬香州马栏桥头。宋绍兴二十年追论前功,加封翊忠昭应侯。《漳州府志》论曰:“太岳之裔见于史书,许氏尤昌炽,宋王安石谱之详矣。天正实从玉钤肇启斯土,惠泽与清漳同衍。虽勃焉,而兴固远,有端绪也,若火攸灼,谁能熄之!孙曾蔚起,遗爱在民。”

附注:①采访:唐初设考察州县官政绩的官员,称采访使,后改称观察使。

②见《陈珦墓志铭》。

③稔邦:稔,安徽、河南土话,原指一伙人或一帮人,后指贩

运私盐或抢劫团伙。

唐威武辅胜将军李伯瑶墓

唐威武辅胜将军李伯瑶墓,在芗城区浦南镇渡东村虎仔山。现墓保护完好。据沈世纪纪念堂列载“李伯瑶简史,李伯瑶是唐护国公李靖之孙,平闽间开漳功臣中最贤与沈世纪拜为兄弟后与沈世纪合葬于天宝峰山。

五代闽国殷帝王延政墓

王延政墓在芗城北郊双凤山麓,坐西北向东南。延政系闽国主王审知之子。后唐长兴二年(931年)闽王王延钧派其弟王延政为漳州刺史,后延政自称兵马元帅。后晋天福八年(943年),王延政在建州称帝,国号大殷,改元天德。殷国的地盘,仅建安、建阳、邵武、浦城、将乐五个县,而后延平(今南平)也纳入其地。

此时,延羲在福州自称大闽皇,而延政在建州自称大殷皇,兄弟之间战事不断,国事日非。开运二年(945年)春,南唐李璟派兵攻破建安,王延政兵败被俘,全家迁往金陵(今南京),封“羽林大将军”(据《闽书》载:封“鄱阳王”)。宋太祖即位后,延政自便归漳,卒后谥恭懿,奉敕葬于双凤山,其夫人张氏、连氏合葬延政墓左边。墓碑书刻“闽国殷帝延政王公墓”。墓左有神道碑一方,文曰:“宋太师王公神道”,墓前尚存石羊一对,石雕浑朴古拙。

陈元光墓在漳州市郊浦南镇石鼓山。

陈元光(公元657—711年)字廷炬,号龙湖,河南光州固始人。唐总章二年(669年)随父陈政领兵入闽,仪夙二年(677年)陈政病殁,陈元光承袭父职,因平“绥安之乱”,封鹰扬将军。垂拱二年(686年)陈元光提出戍边之策,《请建州县表》。是年十二月得到朝廷批准、创建漳州,陈元光为首任漳州刺史,治漳多年,政绩卓著,不仅保障了东南边陲的安定,而且促进了这一地区的开发和发展,为今日漳州发展打下了基础。

唐景云二年(711年)陈元光殉难于征战中,就地安葬于绥安(今漳浦县)大峙原。贞元二年(786年)徙州治奉敕移葬于今址。

墓碑题“唐开漳陈将军墓”。墓前有石羊石马、石虎及望柱各一对,前面公路旁大石上镌刻有清康熙五十七年(1718年)侍郎蔡世远撰写的修墓记。现列为省级文物保护单位,並建有“陈圣王陵园”石牌坊,及陈元光史绩陈列室、接待室等。

附:

陈元光生平及其历史功绩

陈元光(公元657—711年)字廷钜,号龙湖,祖藉河南光州固始县人。少时聪颍好学,习文练武,通儒术、精韬略。

唐高宗总章二年(669),陈元光随父陈政入闽戌守。仪凤二年(677),陈政病逝,二十一岁的陈元光,世袭了左郎将之军职,代领兵众。陈元光在平定闽南与潮州的战乱,显示了非凡的军事、政治才能,使泉、潮间局势渐趋稳定,并着手“辟草莽,斩荆棘,建宅第”进行拓地活动。垂拱二年(686),陈元光奏请“置州县,以控岭表”。他在表中写道:“倘欲生全几置刑措,基本则在创州县,其要则在兴庠序”。唐廷准奏、于泉、潮之间增置漳州,并诏令陈元光为漳州刺史,进阶为中郎将右鹰杨卫率府怀化大将军,轻车大都尉兼朝散大夫。

唐景云二年(711)十一月初五,陈元光率经骑与少数民族首领蓝奉高作战时受伤而亡故,时年五十五岁。诏赠“豹韬卫镇军大将军”,封“临漳候”,谥忠毅文惠。开元四年(716)封“颍川侯”,诏立庙,建“盛德世祀”坊。五代时,追赠“保定男”。宋绍兴二年(1132),封“辅国将军”。绍兴十六年(1146),加封“灵著顺应昭烈广济王”,御赐冠冕。宋宝庆二年(1226),赠忠毅公。明初,封“昭烈侯”。

陈元光著有《玉玪集》、《龙湖集》,流传下来仅有《龙湖集》。

陈元光住闽四十二年,任漳州刺史二十六年间,他以维护唐王朝统站出发,做了一些伤害当地少数民族的事。但他也做了许多于国于民有益的事,其历史功绩是不可磨灭的。

首先值得肯定是,它结束了汉族与其他少数民族间长期的武装对抗,为漳州地区的全面开发创造了安定的政治局面。陈元光推行“均田制”,将无主田和荒地分到农户,并竭力推广中原先进的耕作方法和细作技术,帮助当地农民解决种籽、农具、耕牛等困难。同时,还注重兴修水利,开渠引水,解决农业灌溉问题。因此,漳州一带的人民和农村的面貌大有改观。“杂卉三冬绿,嘉禾两度新”,不少农户“负来耜耜耜,皆望九龙江而来。”这就是当年漳州一带人民生产、生活改善的写照。

其次,它为闽南经济文化圈的形成奠定了基石。陈元光在奏请置州县表中特别提到“其本则在创州县,其要贝在兴庠序”。他在任期中极力推行教,号召普遍建置乡校,并在州治行政机构中设教育文学一职,以主持乡校事宜。陈元光儿子陈珦、龙溪县的周匡物等人举明经、进士就是在建漳反推行儒教出仕登弟的。陈珦还曾任文学之职,创书院于松州(今浦南镇松州村),与士民讲习,“开引古义,于风教多所俾益”。

第三,它发扬了历代“寓兵于农”的好传统。让戌守的军队就地恳荒,并将军眷落户。要将士“平居则搜狩,有役则战守”,“且战且耕,以养以教”。有效地传授了中原先进的生产技术,解决了军民团结间题。

总之,在漳州开发史上,陈元光占有重要的地位,深受人民的敬仰和怀念。为纪念陈元光,闽、粤、台人民尊称他为“开漳圣王”,修建“威惠庙”、“惠济宫”、“广济宫”、“太平宫”、“灵惠庙”、“景福宫”、“仁和宫”、“延安宫”、“永镇庙”等等,可见陈元光开发漳州的业绩,不但受到闽、粤人民的尊敬和崇拜,也鼓舞他的后人为开发台湾作出了伟大的贡献。

唐宣威将军许天正墓

唐宣威将军许天正墓,在芗城区浦南镇诗朋村樟公。墓的右前有古桥,俗称拦马桥(拦马饮水),墓在桥头偏左,墓埕有一株樟树,故地名樟公,墓前右方有樟公神庙。故墓亦名樟公墓,正称许先生墓。唐开元六年(718),许天正病逝,宋绍兴二十年(1150)追封殿前都统大尉翊惠昭应侯。清总兵许凤曾经重修。迩来闽南各地和海外许氏宗亲皆认定此为许氏祖墓。1993年农历正月初七日正式成立理事会,进行陵墓修复,经常接受海内外许氏宗亲的瞻仰、拜谒。

附:

许天正传略

许天正字允心,号云峰,炎帝后裔,西周许国诸侯文叔的第六十二代孙。生于贞观二十三年(649)正月初七日,卒于开元六年(718)十月二十八日,原籍汝南平舆。其祖父许克华于隋末起兵反隋,后属唐太宗,翊赞陈元光的祖父陈克耕,讨临汾诸郡,以功授京兆别驾、宣威将军。父许陶,补前职。

许天正十五岁举明经,为纪善。总章二年(669),泉潮间发生骚乱,诏玉钤卫翊府左郎将陈政为岭南行军总管,许陶为副使,许天正任文职,随父入闽平乱。许陶于平乱中牺牲,许天正袭父职。

仪风二年(677)四月,陈政病殁。陈元光二十一岁,代领兵众。是年,崖州寇陈谦连结洞蛮苗自成、雷万兴作乱,攻陷潮阳,闽粤震动。潮州刺史常怀德请陈元光出兵。当时陈元光处境为难,许天正竭力辅助,运筹帷幄。《潮州府志》文载:“元光率轻骑征讨,伐木通道,大小百余战,俘敌万计。”潮阳之乱终于平定,陈元光写了《平潮阳寇诗》一首(《龙湖集》题《平獠宴喜》),诗末云“参军许天正,是用纪邦勋。”《漳州府志》载许天正《和陈元光平潮阳寇诗》一首,诗意:

群雄献出的妙策,

从盘绕的石阶登天;

歼灭丑虏豪气发,

凯旋驱车返岭东。

骁骑冲破千重敌,

勇猛戮杀贼将成百;

逃敌如风吹败絮,

余氛日照将消融。

杀了为首元凶,

胁从给予教化。

没有顽抗的人了,

剩下未开化的蛮獠;

在龙湖的膏泽下,

早晚普遍受薰化。

从诗中看出,许天正不贪功为己有,故陈元光于建漳州时,在《请置吏表》中说:“许天正宅心正大,处已无私,可领本州司马。”平常,陈元光尊重许天正,军中要事均与商讨而后行。

潮阳乱平以后,裴采访①看到《和陈元光平潮阳寇诗》,说此诗堪配成音律。又说:“这样的文才让他终老于军中,是我们的失职。”他与张说商量荐于朝廷,让许天正到史馆任职。许天正知道了,上表力辞:“我父亲在南荒殉职,一家人愁思萦怀,母亲不愿远离鳏圹。为人子者京都任职,就不能奉侍慈母,父圹又失照应。再者,玉玪厚待我家,我只有协助抓好军队纪律,稍为报答厚待之德。”裴、张得报,感到许天正一家人是:父忠、母贤、子孝、友义。对他更加器重,请于朝廷,朝廷准其所请:宣威将军职衔照旧,兼领外府博文学事。

许天正于军政之暇,手不释卷,军中对他的文才很佩服,流传着:别驾的文章流畅,不必加点,有加点的地方就是妙句或用得恰当的典故。他是我们这帮人的佼佼者。

陈元光的祖母魏氏,看见许天正博学能文,令军中的孩子悉从就学,在军中办了学校。

陈元光的儿子陈珦,七岁时,元光令他受学于许天正,天正教诲说:“经史条略,我和你父亲仅一斑之见,得处不在文字,要从文字中细研精微。”俗语说:“明师

出高徒”。以后陈珦举明经,回漳州主持文学。当时,龙溪县是“海滨世无仕进者”的县②,县令隆礼聘陈珦主持乡校,于景龙二年(708)在龙溪县二十三四都辟松州书院授徒,与士民讲论典故,发扬光大许天正的渊博知识和读书方法,开了士子的茅塞,子弟都有进步。

陈元光见泉镇礼让风气差,暴横习起,遂于许天正商量,针对地极七闽,境连百粤,南蛮占土著一半,刀耕火种、狩猎为生。化外之民,所学以暴横为尚,元凶既诛,余凶又起,诛不胜诛,徙难累徙。流移本出于这二州,积弊比稔帮③为害十倍。于是,提出在泉潮间建置州县,加强管理和教化,由许天正拟表上奏。垂拱二年(686)准建漳州。初建州,百务齐陈,许天正处理得有条有理。

州既建立,许天正置三十六堡,以仁饰吏,让百姓安定生息。他按府兵制训练青壮年的攻防战术,提高部队的素质,维护社会安定,保障征讨的兵源。同时,以儒家的礼乐训诲士民,改造社会上的陋俗。

许天正由于开漳有功劳,垂拱四年正月十八日,诏进朝列大夫、泉潮团练副使、兼翊府纪室,宣威将军事体如故。

同年五月,魏氏逝世,元光以支孙承重,庐墓守制,州事由许天正代理。

陈谦之乱以后二十多年,蛮寇苗自成、雷万兴的儿子复起于潮,潜抵岳山,元光中伏战殁,卢如金率义兵击溃群盗。陈珦袭父职,许天正尽心辅助。陈珦很尊敬老师,政事多决于天正。许天正入闽开漳,辅助陈政、陈元光、

陈珦祖孙三代,人称:“翰墨世家至交。”

许天正于开元六年卒,寿七十,葬香州马栏桥头。宋绍兴二十年追论前功,加封翊忠昭应侯。《漳州府志》论曰:“太岳之裔见于史书,许氏尤昌炽,宋王安石谱之详矣。天正实从玉钤肇启斯土,惠泽与清漳同衍。虽勃焉,而兴固远,有端绪也,若火攸灼,谁能熄之!孙曾蔚起,遗爱在民。”

附注:①采访:唐初设考察州县官政绩的官员,称采访使,后改称观察使。

②见《陈珦墓志铭》。

③稔邦:稔,安徽、河南土话,原指一伙人或一帮人,后指贩

运私盐或抢劫团伙。

唐威武辅胜将军李伯瑶墓

唐威武辅胜将军李伯瑶墓,在芗城区浦南镇渡东村虎仔山。现墓保护完好。据沈世纪纪念堂列载“李伯瑶简史,李伯瑶是唐护国公李靖之孙,平闽间开漳功臣中最贤与沈世纪拜为兄弟后与沈世纪合葬于天宝峰山。

五代闽国殷帝王延政墓

王延政墓在芗城北郊双凤山麓,坐西北向东南。延政系闽国主王审知之子。后唐长兴二年(931年)闽王王延钧派其弟王延政为漳州刺史,后延政自称兵马元帅。后晋天福八年(943年),王延政在建州称帝,国号大殷,改元天德。殷国的地盘,仅建安、建阳、邵武、浦城、将乐五个县,而后延平(今南平)也纳入其地。

此时,延羲在福州自称大闽皇,而延政在建州自称大殷皇,兄弟之间战事不断,国事日非。开运二年(945年)春,南唐李璟派兵攻破建安,王延政兵败被俘,全家迁往金陵(今南京),封“羽林大将军”(据《闽书》载:封“鄱阳王”)。宋太祖即位后,延政自便归漳,卒后谥恭懿,奉敕葬于双凤山,其夫人张氏、连氏合葬延政墓左边。墓碑书刻“闽国殷帝延政王公墓”。墓左有神道碑一方,文曰:“宋太师王公神道”,墓前尚存石羊一对,石雕浑朴古拙。

知识出处

《漳州芗城文史资料》

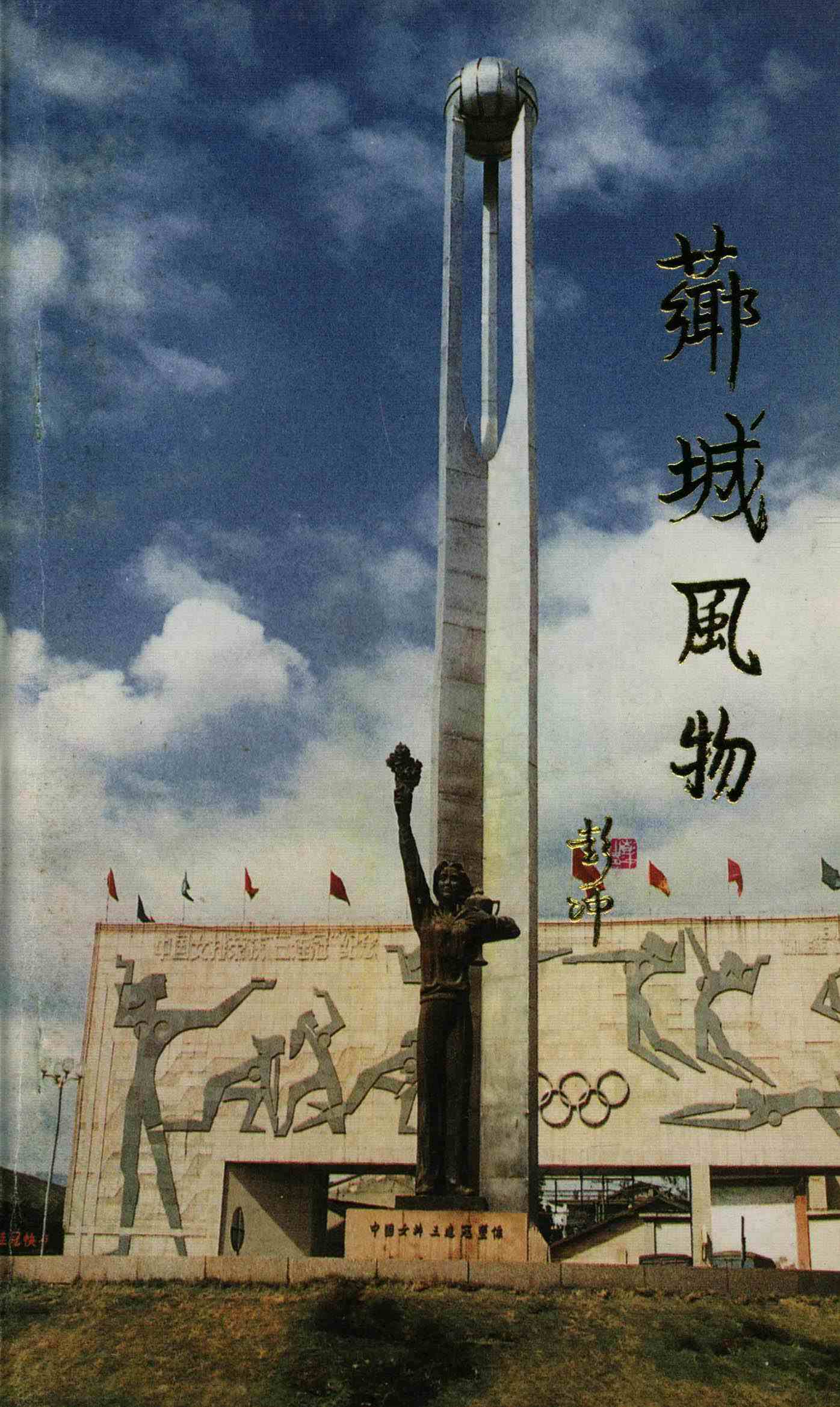

本书记述了漳州市文史资料,其中包括概况、历史遗迹、石雕牌坊、名寺古塔、名人古墓、烈士陵园、革命遗址、中国女排丰碑、名优特产、地方艺苑、花果之乡、侨台关系、风味小吃、民俗风情等。 为了弘扬中华民族传统的优秀文化,让更多的海内外同胞和友人增进对芗城的了解,我们编纂《芗城风物》一书,敬请原全国人大副委员长彭冲题书名。它溶历史、古迹、文化、风物于一炉,对于帮助了解芗城的历史与现状必有裨益。

阅读