名寺古塔

| 内容出处: | 《漳州芗城文史资料》 图书 |

| 唯一号: | 130720020220004625 |

| 颗粒名称: | 名寺古塔 |

| 分类号: | K928.75 |

| 页数: | 12 |

| 页码: | 24-35 |

| 摘要: | 南山寺原名南山报劬崇福禅寺,位于市区中山桥之南,背靠丹霞山,面映九龙江,庙宇宏伟,佛像庄严,早在宋朝就有“南州法崛”之称。南山寺建于唐开元年间,系唐太傅忠顺王陈邕所建,为闽南著名千年古刹。寺院自宋、元、明、清四代迭有兴废,光绪年间又一度重修。1995年新加坡、菲律宾闽南一带法系衍派僧瑞今、广净、妙灯、广义等筹资重修,並请王今生先生指导重修事宜。前殿矗柱飞甍,祀弥勒佛及身高丈六的四大金刚。唯屋宇规制已非旧观,石佛立像以金身打点。另外,尚存有唐金花郡主骨灰罐、御颁藏金、明比丘尼血书《华严经》、放生池碑等文物,其余历经战乱兵灾所破坏。 |

| 关键词: | 名寺 古塔 芗城区 |

内容

千年古刹南山寺

南山寺原名南山报劬崇福禅寺,位于市区中山桥之南,背靠丹霞山,面映九龙江,庙宇宏伟,佛像庄严,早在宋朝就有“南州法崛”之称。

南山寺建于唐开元年间,系唐太傅忠顺王陈邕所建,为闽南著名千年古刹。

寺院自宋、元、明、清四代迭有兴废,光绪年间又一度重修。1995年新加坡、菲律宾闽南一带法系衍派僧瑞今、广净、妙灯、广义等筹资重修,並请王今生先生指导重修事宜。

南山寺山门开阔,净境幽胜,高悬门上的“南山寺”三大字传为明末贤人黄道周所书。前殿矗柱飞甍,祀弥勒佛及身高丈六的四大金刚。大雄宝殿庄严宏伟,供着雕塑艺术的三宝佛像,殿庭分上下两层,广袤辽阔,视野尤胜。东有净业堂,祀唐雕石弥佛,大雄宝殿后,左为玉佛殿,右为陈太傅祠,法堂、僧舍,鳞次节比,规模之宏敞,气象之清旷,在我国东南的丛林古建筑中,殊为独揽其胜。

南山寺传有“五宝”、“八胜”。“五宝”是:古铸大钟、明比丘尼血书《华严经》、红花茶树、藏经阁、贝叶子经;“八胜”是:大雄宝殿、石佛阁、玉佛殿、太傅祠、修真净宝、姑娘墓、梅庄、粟园。今寺内尚有石佛阁里的唐雕石弥陀像,系以天然石笋精雕立身佛像,高6米,下承以莲花石庄,隽拔庄严,神态逼真,具有唐代石雕艺术。该阁今名“净业堂”。唯屋宇规制已非旧观,石佛立像以金身打点。

元钟一口,系延祐己未僧古愚率众造。钟高1.8米,重约0.65吨,口径1.27米,钟上有僧古愚题三字铭一篇,及铸造人题名等。郡志载:“相传铸钟时,有一婢投一簪、一钱为助,当事者笑之,掷之沟中,后钟成有簪、钱缺痕,拾而补之乃合,至今钟上痕迹宛然”。

白玉佛一尊,高2米,重约2吨,纯白大理石雕成,是国内仅有的三尊白玉佛之一。清光绪十三年(另说二十四年),爱国华侨捐献,由明宽和尚运载回国,住僧妙莲迎入寺内供奉。此玉佛与上海玉佛寺和北京团城内两尊玉佛比较尤大。

另外,尚存有唐金花郡主骨灰罐、御颁藏金、明比丘尼血书《华严经》、放生池碑等文物,其余历经战乱兵灾所破坏。

1930—1931年间,中共闽南特委书记陶铸曾在此寺内领导闽南革命活动,特委机关设于寺内福星堂。解放后陶铸同志重游漳州时,曾作诗云:“南山古寺规模在,含笑依然开满枝,鬓白重来千百感,江山妩媚故人稀”。现福星堂辟为展厅,作革命遗迹供观瞻。

附:

南山寺纪略

南山寺开山于唐玄宗开元六年(736年),寺宇原为唐朝太子太傅陈邕的住宅。据陈氏家谱记载:邕,原藉京兆万年(今陕西西安)人,中宗神龙间(688年)举进士,任官以后,因与当时宰相李林甫不协,被贬到福建来。最初住兴化,又迁居厦门,后移来漳州,在通津桥(今中山桥)南驿路南山下盖造住宅,宅中设置钟鼓楼台,构筑宏伟,和帝王的宫殿一样,并在宅旁建了一座“延福报劬南院(一说这院系另一佛堂)。嫌恶他的人,报他僭越,朝廷就要派人查办,陈邕惶惶不安,他的女儿金娘劝他,把这座住宅献作寺院,让她落发为尼,以求避免究办。陈邕因依其女儿的意见表奏上去,果然开脱无罪。把住宅献为寺院后,即请云岭常公和尚来寺住持,题寺名为“延福禅寺。”常公是寺的开山第一代祖师,临清正宗,属南山喝云派。

陈邕有四个儿子:夷则、夷锡、夷行、夷实,都做过唐朝的大官。其中除了夷行出任河东(今山西)节度使,死在任所,其子孙在那里衍派之外,其他三人都在福建;他们对当时闽南佛教的发展,尽了很大的力量,如厦门的普照寺(今南普陀)、资福院(在将军祠)、觉性寺(在禾山)、白鹿洞、万石岩,以及漳州的禅南寺(开元寺址)、白云岩,都是他们兄弟捐资建造的。其他,还建有许多寺、院、庵、洞,也都以南山寺为主宗,即远在浙江南海的普陀山,也有派衍的关系,所以当时称为“五云朝南山”。到了桂琛和尚住持的时候寺里的僧徒达百多人,真是盛极一时。桂琛,唐代“高僧传”中有其事迹记载,他死后葬于漳州北门南坑的罗汉墓——俗称“北塔”。

经过二百四十多年,陈邕的裔孙陈洪进任南唐的清源节度使,统辖漳泉二州;南唐亡后,洪进献二州之地降宋军,宋太宗封他为南康王,并任命其子文福为泉州刺史、文灏为漳州刺史。文灏因奏请改寺名为“崇福报劬禅寺”。后来郡守章大任为之题额“南州法窟”。

南宋绍兴八年(1138年),兴化陈俊卿状元及第;来漳州谒祖,又捐资扩展寺址,添建僧舍,增置寺产,佛徒云集,香火兴旺。

据龙溪县志所载,南山寺的名称,乃是明朝所改,但未详记何时。依据这寺的发展情况看,可能是在神宗万历到熹宗天启期间(1622—1627年),因为这正是佛教鼎盛时期,而南山寺也由破损而复兴,当时即有僧人僧雄、莲山和尼姑连发愿刺血合写华严经八十一卷;石佛阁重修时,有邑人柯兴邦题的柱联都揭示南山之名,这些都可以作为改名时间推断的依据。

明清之际,郑成功、郑经父子抗清时,曾两次攻打漳州,战火甚烈,但寺未受损毁。据说一因郑部军纪严明,对民间秋毫无犯;一因郑部将领多闽南人,未遇时,常得寺僧的护持,如林泗在寺的后山聚义,梵空资助陈典等,同时南郊为郑军所据,由于这些因缘,寺宇得获保全。

太平天国时代,侍王李世贤部与清军在城郊激战,兵火之下,僧众逃散,寺宇残破,荒凉景象,不堪入目。据传说当时寺里只留下一个和尚名叫有情,以打线面维持生活;各殿宇都为外地流落的灾民所居住。

光绪初年,佛乘和尚来寺住持,和汀漳龙道长白人联兴打交道,藉其势力,一面把灾民迁居他处,一面四出化缘重修寺宇。其后福州鼓山涌泉寺的方丈妙莲和尚继佛乘来寺住持,因戊申年(1899年)水灾时,天王殿及两廊房屋全部倒塌,妙莲亲自往南洋向华侨募化,曾得旅居缅甸的南靖人刘金榜大力捐助,遂将全寺修建一新,并在东廊建了一所客堂——“九一精舍”;另有其他华侨捐送玉佛一尊进寺供奉。妙莲和尚自南洋回国,又到北京向清廷奏请颁赐龙藏经全部,寺况又兴。

后妙莲往南洋住持槟榔屿极乐寺,南山寺因乏人主管,住众星散,又形萧条,由厦门南普陀及泉州诸山长老会议推举转道和尚遥领。因转道和尚常住新加坡,时时汇款接济,并创设学校一所,名“南山佛教小学”,办理六、七年,颇著成绩,后南洋汇款不济停办。

南山佛教小学有一段与革命有关史事值得一提:据说1925年中国共产党在漳州建立地下组织时,曾以这所小学作为基地,该校有部分教职员和学生,与地下组织有着密切关系。经初步调查所得,现广州中山大学教授罗明、北京佛学百科全书编辑林子清(释名广甫)、僧纯洁(潮州人),与其徒关海、关平等在当时对内外联系上都极活

动。该校虽称小学,实其内部设有专科,并用油印讲义教授学生。1932年红军入漳时,上述几位都参加革命,后随红军而去。

(编者附言:据地方党史介绍,1930—1931年间,陶铸担任中共闽南特委书记时,曾住在南山寺内“德星堂”中,领导闽南革命工作,1932年春,毛泽东率领红军东路军攻克漳州,在胜利回师时,寺僧肖达如等7人就脱下袈裟,参军红军。1956年陶铸重游南山寺时,曾写下七绝一首作为纪念:“南山古寺规模在,含笑依然花满枝。鬓白重来千百感,江山妖媚故人稀。”)

1936年广心法师来寺住持,又四出化募,修葺寮房,重建祖堂(即清泰寺)。1938年石佛阁被日机炸毁,广心再次化募,重新修理,并改石佛阁为净业堂;又另建佛教协会会所一幢于寺左,并创办南山义诊所,聘本宗大师主持、以方便四方患者。

1949年9月前,寺中不断驻军,各处殿宇中的佛象、法器、文物、古迹等被其任意损毁。国民党军刘汝明部驻寺中,糟塌更甚,颓垣残瓦,触目皆是。

新中国成立以后,人民政府贯彻宗教政策,极力保护文物古迹,曾拨款加以维修,使寺貌焕然一新。海外善信华侨也汇款助修诸佛金身。1960年国庆前,中共漳州市委统战部又拨款修缮,并添购设备,使该寺成为名胜游览区。

漳州首府孔子庙

漳州孔子庙,也是漳州府学所在地,址在城区修文西路(漳州市西桥中心小学内),原为漳州儒学正宫。始建于宋庆历四年(1044),政和二年(1112)移于州左,绍兴九年(1139)复原址。增建棂星门、戟门、东西两庑及大成殿。大成殿为重檐歇山式的四方殿,殿前有六根明代精雕的蟠龙石柱,较好地保存宋、明艺术风格,而仪门、庭廊、丹墀、庭院仍保持始建时布局,历代屡经重修,现有大成殿顶盖还保留明代建筑。两庑、仪长、敬一亭悉仍旧制,规制雄伟壮观,具有较高的建筑技术水平,是研究宋代文庙建筑的珍贵实例。

庙中元延祐、明洪武、万历等碑刻已毁,现存明汪凯、清唐朝彝、1924年维新运动领袖康有为、民国蒋鼎文等人撰碑及明崇祯间郡守曹大荃大书“游圣之门”石榜,棂星门宋雕人物残石,均有一定文献价值。

南宋知州朱熹、刘克庄,宋、明民族英雄文天祥、戚继光、黄道周、郑成功均曾在此祭祀孔子。

南宋建炎年间(1127—1130),孔子后裔孔任率其子孔克权避兵入漳,子孙一直在庙内居住,至明正德四年(1509)仍见史载。

文庙现列为市级文物保护单位并正在整修中。

道观古址凤霞宫

凤霞宫位于芗城区文化街霞浦小学右边,始建于北宋仁宗景祐二年(1035)为武当分设福建漳州郡之重要分殿。清嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪及民国期间均有重修。宫坐北朝南,前为宫亭,单檐歇山顶。亭后三进砖木结构,砍山顶,内奉祀玄天上帝,为闽南道教祖庙。据传,华安仙都“玄天阁”,龙海乌礁玄天上帝庙等均由此宫分出。宫后有二层楼两座,一为“藏经楼”,一为“尊元楼”,弘一法师曾住于此。宫内现存文物有:石刻对联“武当立法护苍生,旗此真修敷世界”等四副;龙凤柱二对;青石浮雕麒麟二方;历代重修石碑四方。宫后原为花园,存有当年建宫时的太湖石,和一棵上百年的老枣树。

凤霞宫历史悠久,建筑物古典雅致,石雕龙凤柱及重修碑记等雕刻精美古朴,具有研究历史科学和艺术观赏价值。

祈保亭一弘一法师卓锡处

祈保亭,今名七宝寺,址在芗城东南隅,始建于明代。寺内供奉着漳州地区唯一的一尊男性观音菩萨像,并且蓄有胡须,佛相祥和,慈眉善目。

1938年弘一法师,俗名李叔同,字息霜,法名一音,号弘一。曾卓锡于祈保亭,因方言中,祈保与猪母近似音,因此,弘一法师又取其谐音,将“祈保亭”改名“七宝寺”,并亲自制匾额和手书“七宝寺”三大字,署名一音,匾额长约80公分,宽约50公分,兰底金字,灿然醒目,悬挂于庙的前堂。这是弘一法师在漳遗下来的唯一证物。

弘一法师誉为“艺术全能大师”,遁入空门为僧后,成为一代高僧。1942年在闽南泉州圆寂。近中央电视台正拍摄廿集“弘一大师”电视剧。港、厦、漳等地一些人士正在筹划重修祈保亭。

九龙江畔龙文塔

漳州古城西隅原有龙文山和虎文山对峙,龙文山又名腾龙山,平地突起有石攒揍,俯瞰溪流,传说龙腾于九龙江西溪中,故取名腾龙山,山上原建有腾龙亭,后圮毁。

龙文塔始建于明嘉靖十四年乙未(1535),另有一说早建于宋仁宗嘉裕年间。据《漳州府志》载:清雍正十年邑绅林编捐资重修。

龙文塔,高七层,花岗岩石砌成,呈八角形,每层有檐露出。第一层有弧形隧道式石门二个,一向东南,一向西北;第二层有二门直通,其一向东北,一向西南;第三层以上各层砌实不设门。

龙文山下原建有王中文祠,供奉漳州通判于伟,后废,但仍为散游之区。清末民初,漳州理学宗师邑人王履亨先生曾有诗纪游:“荆棘几时删?花阴出锁灵。荒城消散地,余屋二三间。庭树不知恨,塔锋相对闲。夕阳残照星,嗟我独来往。”

龙文塔历来为古城重要景观之一,是芗城重要古迹。“文化大革命”期间遭拆毁,拟重新修建。塔口庵前古经幢塔口庵前有座古经幢,位于今大同路中段。始建于北宋绍圣四年(1097),明崇祯十五年(1642)重修,经幢高6.22米、为七层八面二十四层雕花岩石垒砌而成之宝塔式古建筑。基座为八角柱状须弥座,其上为圆形、八角形、覆盆形、圆柱形,并有妆分,幢身下层八面均雕有或坐或立的佛像一尊。上层八面中的一面刻有阴文楷书“宝塔建造于宋绍圣四年丁丑,至大明崇祯十五年六月初十飓风刮颓坏原位钦差福建中路副总兵王尚忠捐金重修。”其余七面均阴刻楷书“南无阿弥陀佛”六字。幢身顶端为十三线天塔刹。经幢石雕浑古,造型独具特色。据史学者考究,该经幢最底座有不少构件属唐代石雕,又是全国唯一保存完美的古经幢。1988年6月列为市级文物保护单位,后又列为省级文物保护单位。

金石刻文咸通塔

咸通经幢,俗称咸通塔、经幢分八面,宽各0.29米,高1.83米,上刻《佛顶尊胜陀罗尼经》。为唐咸通四年(863)漳州押衙王剬所建,建州司户参军刘书。明顾炎武评为天下经幢中第一。碑字结体遒劲,府志称:漳南金石刻文此为其冠。《寰宇访碑记》,《闽南金石录》皆著录。经幢原立于芝山开元寺,岁久湮没,明乡贤郑辂思披寻得之,诧为奇异,郡人遂摹拓盛行。清同治三年(1864)寺毁于火,翌年经幢被清兵曳破,孝廉林广迈扶置其家,补缀完好,建“宝唐精舍”以护之。历代名人对这座经幢流连倾慕,为之题写诗文甚多,如云:“神物岂能终了倒,磨雨磋风石骨老”。“径寸珊瑚世争宝”、“千载翰墨垂乾坤”等赞颂之。

咸通经幢于民国初年,移入市区中山公园,后经兵灾复碎,建国后修补完整,文革中又遭破坏,碑虽残破,精彩犹存,仍不失为唐代书法艺术珍品,现存残块部份,由市文管会妥存。

中山公园博爱碑

博爱碑在市区中山公园内(原位于公园东大门内,现移建喷水池左侧)。碑原为混凝土结构,四方形,通高687.5公分,碑高390公分,底座高297.5公分,分四级,最低层阔470公分。现改为石碑。

博爱碑碑文共八字,东面的“博爱”两字(楷书)是孙中山先生所题;西面“互助”(楷书)是陈炯明亲笔(另一说为胡汉民写),南面“平等”两字(隶书)是汪精卫写,北面的“自由”二字(篆书),乃章太炎书写。

此碑系民国七年,陈炯明率粤军进漳后,实行闽南护法区,在漳州城兴建中山公园时所立。

南山寺原名南山报劬崇福禅寺,位于市区中山桥之南,背靠丹霞山,面映九龙江,庙宇宏伟,佛像庄严,早在宋朝就有“南州法崛”之称。

南山寺建于唐开元年间,系唐太傅忠顺王陈邕所建,为闽南著名千年古刹。

寺院自宋、元、明、清四代迭有兴废,光绪年间又一度重修。1995年新加坡、菲律宾闽南一带法系衍派僧瑞今、广净、妙灯、广义等筹资重修,並请王今生先生指导重修事宜。

南山寺山门开阔,净境幽胜,高悬门上的“南山寺”三大字传为明末贤人黄道周所书。前殿矗柱飞甍,祀弥勒佛及身高丈六的四大金刚。大雄宝殿庄严宏伟,供着雕塑艺术的三宝佛像,殿庭分上下两层,广袤辽阔,视野尤胜。东有净业堂,祀唐雕石弥佛,大雄宝殿后,左为玉佛殿,右为陈太傅祠,法堂、僧舍,鳞次节比,规模之宏敞,气象之清旷,在我国东南的丛林古建筑中,殊为独揽其胜。

南山寺传有“五宝”、“八胜”。“五宝”是:古铸大钟、明比丘尼血书《华严经》、红花茶树、藏经阁、贝叶子经;“八胜”是:大雄宝殿、石佛阁、玉佛殿、太傅祠、修真净宝、姑娘墓、梅庄、粟园。今寺内尚有石佛阁里的唐雕石弥陀像,系以天然石笋精雕立身佛像,高6米,下承以莲花石庄,隽拔庄严,神态逼真,具有唐代石雕艺术。该阁今名“净业堂”。唯屋宇规制已非旧观,石佛立像以金身打点。

元钟一口,系延祐己未僧古愚率众造。钟高1.8米,重约0.65吨,口径1.27米,钟上有僧古愚题三字铭一篇,及铸造人题名等。郡志载:“相传铸钟时,有一婢投一簪、一钱为助,当事者笑之,掷之沟中,后钟成有簪、钱缺痕,拾而补之乃合,至今钟上痕迹宛然”。

白玉佛一尊,高2米,重约2吨,纯白大理石雕成,是国内仅有的三尊白玉佛之一。清光绪十三年(另说二十四年),爱国华侨捐献,由明宽和尚运载回国,住僧妙莲迎入寺内供奉。此玉佛与上海玉佛寺和北京团城内两尊玉佛比较尤大。

另外,尚存有唐金花郡主骨灰罐、御颁藏金、明比丘尼血书《华严经》、放生池碑等文物,其余历经战乱兵灾所破坏。

1930—1931年间,中共闽南特委书记陶铸曾在此寺内领导闽南革命活动,特委机关设于寺内福星堂。解放后陶铸同志重游漳州时,曾作诗云:“南山古寺规模在,含笑依然开满枝,鬓白重来千百感,江山妩媚故人稀”。现福星堂辟为展厅,作革命遗迹供观瞻。

附:

南山寺纪略

南山寺开山于唐玄宗开元六年(736年),寺宇原为唐朝太子太傅陈邕的住宅。据陈氏家谱记载:邕,原藉京兆万年(今陕西西安)人,中宗神龙间(688年)举进士,任官以后,因与当时宰相李林甫不协,被贬到福建来。最初住兴化,又迁居厦门,后移来漳州,在通津桥(今中山桥)南驿路南山下盖造住宅,宅中设置钟鼓楼台,构筑宏伟,和帝王的宫殿一样,并在宅旁建了一座“延福报劬南院(一说这院系另一佛堂)。嫌恶他的人,报他僭越,朝廷就要派人查办,陈邕惶惶不安,他的女儿金娘劝他,把这座住宅献作寺院,让她落发为尼,以求避免究办。陈邕因依其女儿的意见表奏上去,果然开脱无罪。把住宅献为寺院后,即请云岭常公和尚来寺住持,题寺名为“延福禅寺。”常公是寺的开山第一代祖师,临清正宗,属南山喝云派。

陈邕有四个儿子:夷则、夷锡、夷行、夷实,都做过唐朝的大官。其中除了夷行出任河东(今山西)节度使,死在任所,其子孙在那里衍派之外,其他三人都在福建;他们对当时闽南佛教的发展,尽了很大的力量,如厦门的普照寺(今南普陀)、资福院(在将军祠)、觉性寺(在禾山)、白鹿洞、万石岩,以及漳州的禅南寺(开元寺址)、白云岩,都是他们兄弟捐资建造的。其他,还建有许多寺、院、庵、洞,也都以南山寺为主宗,即远在浙江南海的普陀山,也有派衍的关系,所以当时称为“五云朝南山”。到了桂琛和尚住持的时候寺里的僧徒达百多人,真是盛极一时。桂琛,唐代“高僧传”中有其事迹记载,他死后葬于漳州北门南坑的罗汉墓——俗称“北塔”。

经过二百四十多年,陈邕的裔孙陈洪进任南唐的清源节度使,统辖漳泉二州;南唐亡后,洪进献二州之地降宋军,宋太宗封他为南康王,并任命其子文福为泉州刺史、文灏为漳州刺史。文灏因奏请改寺名为“崇福报劬禅寺”。后来郡守章大任为之题额“南州法窟”。

南宋绍兴八年(1138年),兴化陈俊卿状元及第;来漳州谒祖,又捐资扩展寺址,添建僧舍,增置寺产,佛徒云集,香火兴旺。

据龙溪县志所载,南山寺的名称,乃是明朝所改,但未详记何时。依据这寺的发展情况看,可能是在神宗万历到熹宗天启期间(1622—1627年),因为这正是佛教鼎盛时期,而南山寺也由破损而复兴,当时即有僧人僧雄、莲山和尼姑连发愿刺血合写华严经八十一卷;石佛阁重修时,有邑人柯兴邦题的柱联都揭示南山之名,这些都可以作为改名时间推断的依据。

明清之际,郑成功、郑经父子抗清时,曾两次攻打漳州,战火甚烈,但寺未受损毁。据说一因郑部军纪严明,对民间秋毫无犯;一因郑部将领多闽南人,未遇时,常得寺僧的护持,如林泗在寺的后山聚义,梵空资助陈典等,同时南郊为郑军所据,由于这些因缘,寺宇得获保全。

太平天国时代,侍王李世贤部与清军在城郊激战,兵火之下,僧众逃散,寺宇残破,荒凉景象,不堪入目。据传说当时寺里只留下一个和尚名叫有情,以打线面维持生活;各殿宇都为外地流落的灾民所居住。

光绪初年,佛乘和尚来寺住持,和汀漳龙道长白人联兴打交道,藉其势力,一面把灾民迁居他处,一面四出化缘重修寺宇。其后福州鼓山涌泉寺的方丈妙莲和尚继佛乘来寺住持,因戊申年(1899年)水灾时,天王殿及两廊房屋全部倒塌,妙莲亲自往南洋向华侨募化,曾得旅居缅甸的南靖人刘金榜大力捐助,遂将全寺修建一新,并在东廊建了一所客堂——“九一精舍”;另有其他华侨捐送玉佛一尊进寺供奉。妙莲和尚自南洋回国,又到北京向清廷奏请颁赐龙藏经全部,寺况又兴。

后妙莲往南洋住持槟榔屿极乐寺,南山寺因乏人主管,住众星散,又形萧条,由厦门南普陀及泉州诸山长老会议推举转道和尚遥领。因转道和尚常住新加坡,时时汇款接济,并创设学校一所,名“南山佛教小学”,办理六、七年,颇著成绩,后南洋汇款不济停办。

南山佛教小学有一段与革命有关史事值得一提:据说1925年中国共产党在漳州建立地下组织时,曾以这所小学作为基地,该校有部分教职员和学生,与地下组织有着密切关系。经初步调查所得,现广州中山大学教授罗明、北京佛学百科全书编辑林子清(释名广甫)、僧纯洁(潮州人),与其徒关海、关平等在当时对内外联系上都极活

动。该校虽称小学,实其内部设有专科,并用油印讲义教授学生。1932年红军入漳时,上述几位都参加革命,后随红军而去。

(编者附言:据地方党史介绍,1930—1931年间,陶铸担任中共闽南特委书记时,曾住在南山寺内“德星堂”中,领导闽南革命工作,1932年春,毛泽东率领红军东路军攻克漳州,在胜利回师时,寺僧肖达如等7人就脱下袈裟,参军红军。1956年陶铸重游南山寺时,曾写下七绝一首作为纪念:“南山古寺规模在,含笑依然花满枝。鬓白重来千百感,江山妖媚故人稀。”)

1936年广心法师来寺住持,又四出化募,修葺寮房,重建祖堂(即清泰寺)。1938年石佛阁被日机炸毁,广心再次化募,重新修理,并改石佛阁为净业堂;又另建佛教协会会所一幢于寺左,并创办南山义诊所,聘本宗大师主持、以方便四方患者。

1949年9月前,寺中不断驻军,各处殿宇中的佛象、法器、文物、古迹等被其任意损毁。国民党军刘汝明部驻寺中,糟塌更甚,颓垣残瓦,触目皆是。

新中国成立以后,人民政府贯彻宗教政策,极力保护文物古迹,曾拨款加以维修,使寺貌焕然一新。海外善信华侨也汇款助修诸佛金身。1960年国庆前,中共漳州市委统战部又拨款修缮,并添购设备,使该寺成为名胜游览区。

漳州首府孔子庙

漳州孔子庙,也是漳州府学所在地,址在城区修文西路(漳州市西桥中心小学内),原为漳州儒学正宫。始建于宋庆历四年(1044),政和二年(1112)移于州左,绍兴九年(1139)复原址。增建棂星门、戟门、东西两庑及大成殿。大成殿为重檐歇山式的四方殿,殿前有六根明代精雕的蟠龙石柱,较好地保存宋、明艺术风格,而仪门、庭廊、丹墀、庭院仍保持始建时布局,历代屡经重修,现有大成殿顶盖还保留明代建筑。两庑、仪长、敬一亭悉仍旧制,规制雄伟壮观,具有较高的建筑技术水平,是研究宋代文庙建筑的珍贵实例。

庙中元延祐、明洪武、万历等碑刻已毁,现存明汪凯、清唐朝彝、1924年维新运动领袖康有为、民国蒋鼎文等人撰碑及明崇祯间郡守曹大荃大书“游圣之门”石榜,棂星门宋雕人物残石,均有一定文献价值。

南宋知州朱熹、刘克庄,宋、明民族英雄文天祥、戚继光、黄道周、郑成功均曾在此祭祀孔子。

南宋建炎年间(1127—1130),孔子后裔孔任率其子孔克权避兵入漳,子孙一直在庙内居住,至明正德四年(1509)仍见史载。

文庙现列为市级文物保护单位并正在整修中。

道观古址凤霞宫

凤霞宫位于芗城区文化街霞浦小学右边,始建于北宋仁宗景祐二年(1035)为武当分设福建漳州郡之重要分殿。清嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪及民国期间均有重修。宫坐北朝南,前为宫亭,单檐歇山顶。亭后三进砖木结构,砍山顶,内奉祀玄天上帝,为闽南道教祖庙。据传,华安仙都“玄天阁”,龙海乌礁玄天上帝庙等均由此宫分出。宫后有二层楼两座,一为“藏经楼”,一为“尊元楼”,弘一法师曾住于此。宫内现存文物有:石刻对联“武当立法护苍生,旗此真修敷世界”等四副;龙凤柱二对;青石浮雕麒麟二方;历代重修石碑四方。宫后原为花园,存有当年建宫时的太湖石,和一棵上百年的老枣树。

凤霞宫历史悠久,建筑物古典雅致,石雕龙凤柱及重修碑记等雕刻精美古朴,具有研究历史科学和艺术观赏价值。

祈保亭一弘一法师卓锡处

祈保亭,今名七宝寺,址在芗城东南隅,始建于明代。寺内供奉着漳州地区唯一的一尊男性观音菩萨像,并且蓄有胡须,佛相祥和,慈眉善目。

1938年弘一法师,俗名李叔同,字息霜,法名一音,号弘一。曾卓锡于祈保亭,因方言中,祈保与猪母近似音,因此,弘一法师又取其谐音,将“祈保亭”改名“七宝寺”,并亲自制匾额和手书“七宝寺”三大字,署名一音,匾额长约80公分,宽约50公分,兰底金字,灿然醒目,悬挂于庙的前堂。这是弘一法师在漳遗下来的唯一证物。

弘一法师誉为“艺术全能大师”,遁入空门为僧后,成为一代高僧。1942年在闽南泉州圆寂。近中央电视台正拍摄廿集“弘一大师”电视剧。港、厦、漳等地一些人士正在筹划重修祈保亭。

九龙江畔龙文塔

漳州古城西隅原有龙文山和虎文山对峙,龙文山又名腾龙山,平地突起有石攒揍,俯瞰溪流,传说龙腾于九龙江西溪中,故取名腾龙山,山上原建有腾龙亭,后圮毁。

龙文塔始建于明嘉靖十四年乙未(1535),另有一说早建于宋仁宗嘉裕年间。据《漳州府志》载:清雍正十年邑绅林编捐资重修。

龙文塔,高七层,花岗岩石砌成,呈八角形,每层有檐露出。第一层有弧形隧道式石门二个,一向东南,一向西北;第二层有二门直通,其一向东北,一向西南;第三层以上各层砌实不设门。

龙文山下原建有王中文祠,供奉漳州通判于伟,后废,但仍为散游之区。清末民初,漳州理学宗师邑人王履亨先生曾有诗纪游:“荆棘几时删?花阴出锁灵。荒城消散地,余屋二三间。庭树不知恨,塔锋相对闲。夕阳残照星,嗟我独来往。”

龙文塔历来为古城重要景观之一,是芗城重要古迹。“文化大革命”期间遭拆毁,拟重新修建。塔口庵前古经幢塔口庵前有座古经幢,位于今大同路中段。始建于北宋绍圣四年(1097),明崇祯十五年(1642)重修,经幢高6.22米、为七层八面二十四层雕花岩石垒砌而成之宝塔式古建筑。基座为八角柱状须弥座,其上为圆形、八角形、覆盆形、圆柱形,并有妆分,幢身下层八面均雕有或坐或立的佛像一尊。上层八面中的一面刻有阴文楷书“宝塔建造于宋绍圣四年丁丑,至大明崇祯十五年六月初十飓风刮颓坏原位钦差福建中路副总兵王尚忠捐金重修。”其余七面均阴刻楷书“南无阿弥陀佛”六字。幢身顶端为十三线天塔刹。经幢石雕浑古,造型独具特色。据史学者考究,该经幢最底座有不少构件属唐代石雕,又是全国唯一保存完美的古经幢。1988年6月列为市级文物保护单位,后又列为省级文物保护单位。

金石刻文咸通塔

咸通经幢,俗称咸通塔、经幢分八面,宽各0.29米,高1.83米,上刻《佛顶尊胜陀罗尼经》。为唐咸通四年(863)漳州押衙王剬所建,建州司户参军刘书。明顾炎武评为天下经幢中第一。碑字结体遒劲,府志称:漳南金石刻文此为其冠。《寰宇访碑记》,《闽南金石录》皆著录。经幢原立于芝山开元寺,岁久湮没,明乡贤郑辂思披寻得之,诧为奇异,郡人遂摹拓盛行。清同治三年(1864)寺毁于火,翌年经幢被清兵曳破,孝廉林广迈扶置其家,补缀完好,建“宝唐精舍”以护之。历代名人对这座经幢流连倾慕,为之题写诗文甚多,如云:“神物岂能终了倒,磨雨磋风石骨老”。“径寸珊瑚世争宝”、“千载翰墨垂乾坤”等赞颂之。

咸通经幢于民国初年,移入市区中山公园,后经兵灾复碎,建国后修补完整,文革中又遭破坏,碑虽残破,精彩犹存,仍不失为唐代书法艺术珍品,现存残块部份,由市文管会妥存。

中山公园博爱碑

博爱碑在市区中山公园内(原位于公园东大门内,现移建喷水池左侧)。碑原为混凝土结构,四方形,通高687.5公分,碑高390公分,底座高297.5公分,分四级,最低层阔470公分。现改为石碑。

博爱碑碑文共八字,东面的“博爱”两字(楷书)是孙中山先生所题;西面“互助”(楷书)是陈炯明亲笔(另一说为胡汉民写),南面“平等”两字(隶书)是汪精卫写,北面的“自由”二字(篆书),乃章太炎书写。

此碑系民国七年,陈炯明率粤军进漳后,实行闽南护法区,在漳州城兴建中山公园时所立。

知识出处

《漳州芗城文史资料》

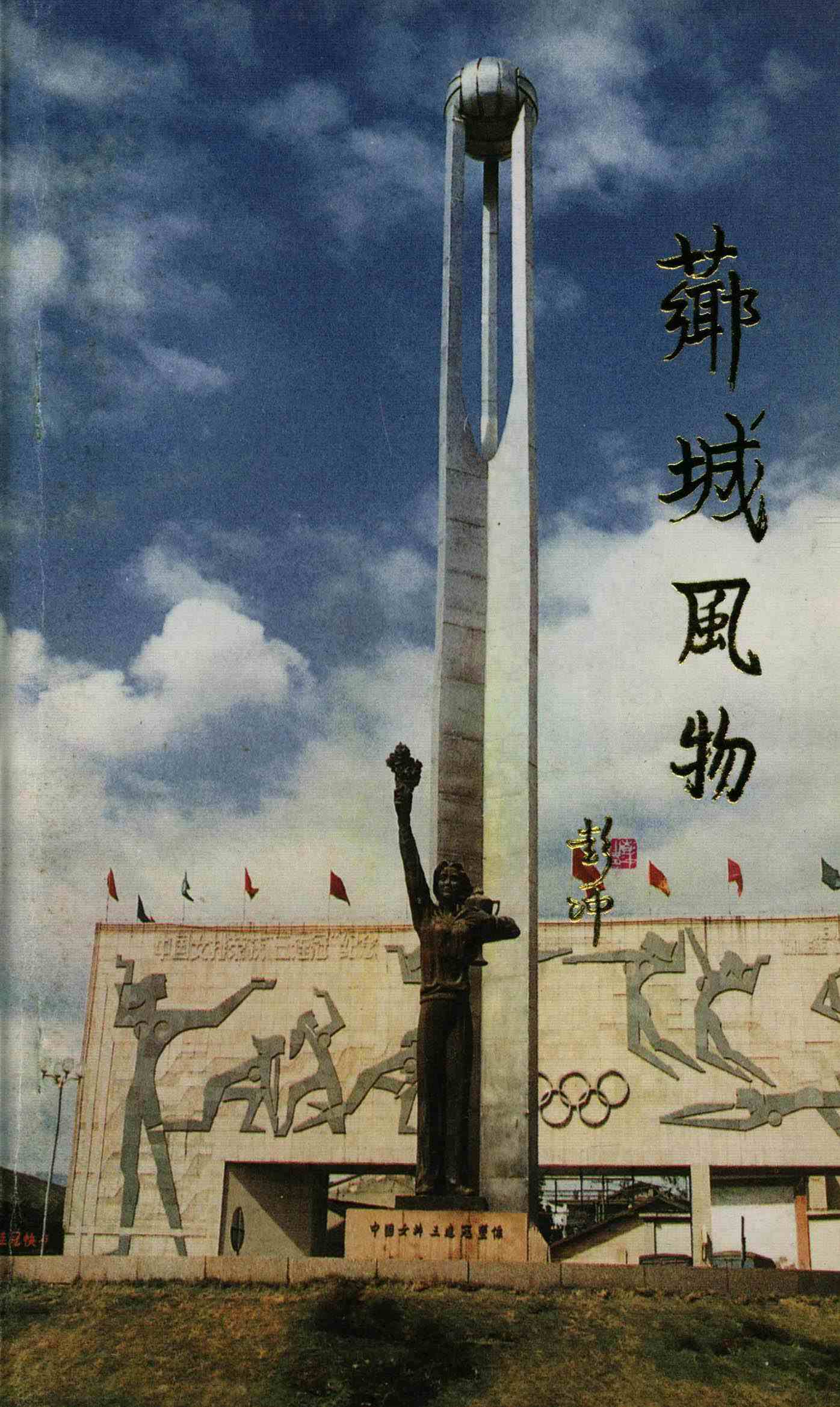

本书记述了漳州市文史资料,其中包括概况、历史遗迹、石雕牌坊、名寺古塔、名人古墓、烈士陵园、革命遗址、中国女排丰碑、名优特产、地方艺苑、花果之乡、侨台关系、风味小吃、民俗风情等。 为了弘扬中华民族传统的优秀文化,让更多的海内外同胞和友人增进对芗城的了解,我们编纂《芗城风物》一书,敬请原全国人大副委员长彭冲题书名。它溶历史、古迹、文化、风物于一炉,对于帮助了解芗城的历史与现状必有裨益。

阅读