三十年代初漳州报纸出版概况

| 内容出处: | 《漳州文史资料》 图书 |

| 唯一号: | 130720020220003595 |

| 颗粒名称: | 三十年代初漳州报纸出版概况 |

| 分类号: | G219.245.7 |

| 页数: | 4 |

| 页码: | 88-91 |

| 摘要: | 本文主要记述三十年代初,即从1932年秋至1934年初,十九路军由淞沪调驻福建,发动“福建事变”以至失败之后,在这期间漳州民间创办报纸的情况。该报根据事实予以揭露,并加评论。该报社预知此事必将引起该哨卡的不满,因此在揭露的翌日,报社有关人员即暂时疏散。该报社认为这利以武力威胁的事件是违法行为,除报请该军总指挥蔡廷错查办外,并在报上提出抗议,呼吁社会各界声援。该军指挥部获得讯息后,除将该连长看押外,并派员调查。经核实后,为整饬军纪,在六天后即将该连长依军法审判,执行枪决。结果群芳班被勒令停演一个月,并登报道歉,戏院亦进行全面修建。不久,林惠元被杀害,而刘耕民避难,李香谷出洋,因此乏人领导,会务停顿。 |

| 关键词: | 漳州市 三十年代 漳州报纸 |

内容

本文主要记述三十年代初,即从1932年秋至1934年初,十九路军由淞沪调驻福建,发动“福建事变”(简称“闽变”)以至失败之后,在这期间漳州民间创办报纸的情况。

由于十九路军在日本帝国主义发动“一·二八”上海事变中,曾经奋勇抗战,而调驻福建时,正是全国开展抗日救国运动的高潮中,在这主流下,宣传阵地上比较活跃,先后创刊几种报纸,现就所知者忆述于下,供作参考。

《震中日报》:该报社设于少司徒街(即现北京路中段)与原“源泉”镜店隔邻,曾经国民党政府中宣部、内政部登记。主笔徐炳勋、助理林蕴玉。该社言论一本初衷,以“人民喉舌”自居,得到社会上的称誉。总经理余品泉,副经埋余永年,发行主任吴雨亭。每日发行基数为一千份,经费来源,除十九路军总部固定每月拨款五百元补助外,其不敷额由报社自行向外筹措,多由县花捐局、屠宰局、税契局、赌捐等方面募捐而来。

记得当年该报因揭载一篇新闻,惹起一场轩然大波。事情是这样发生的:当时驻防于海澄县的该军特务第二团,在江东桥设有哨卡,来往舟车通过时须经检查才得放行。因此该哨卡掌权者遂利用职权,任意强取通过该卡舟车上的货物,否则多加留难。这样,商贾遭受损失,多有怨言,且对军纪和社会治安起了不良影响。该报根据事实予以揭露,并加评论。该报社预知此事必将引起该哨卡的不满,因此在揭露的翌日,报社有关人员即暂时疏散。果然该哨卡某连长(姓名已忘记)于是日上午十时许亲带武装士兵一批前来包围报社,要拘捕该社编辑,因已躲避而无所获。该报社认为这利以武力威胁的事件是违法行为,除报请该军总指挥蔡廷错查办外,并在报上提出抗议,呼吁社会各界声援。该军指挥部获得讯息后,除将该连长看押外,并派员调查。经核实后,为整饬军纪,在六天后即将该连长依军法审判,执行枪决。

1933年初,主笔徐炳勋另有高就,由李纪堂接任,魄力虽不及徐,但亦敢与驻军特务第一团团长李金波袒护下的京剧群芳班较量。因该戏班在新新戏院(址在原草花街,即现平等路市服装厂原址)长期演出,而该戏院构筑简陋,年久失修,时有倒塌危险,该报以“场屋年久不修,摇摇欲坠,观众生命有失保障”为标题,据实报道,以引起有关方面的重视。讵巨料,该班恃其女伶袁氏三姐妹(汉云、曼云、香云)得宠于李金波,竟纠集三十多人包围报社,意图报复。报社仍如前呈请总部加以保护。结果群芳班被勒令停演一个月,并登报道歉,戏院亦进行全面修建。

1933年夏,龙溪县抗日后援会主委林惠元,被特务一团团长李金波以莫须有罪名枪杀后,该报社以正义立场拒绝登载为杀害而捏造的“罪状”,李金波恨之入骨,密令特务团派员监视报社活动,且由总部参谋长黄强下令军需处扣发每月补助费五百元。这时蔡廷锴长期驻于福州,该报难以求援。为此报社进行改组,由谢复开接充主笔,李杰民出任经理,并在各方面的支持下得以继续出版,只继续维持两个月左右,即随“福建事变”的失败而停刊。

《商音日报》:该报社附设于龙溪县商会(即现市工商联旧址)后楼上。初创时为三日刊,其本旨为及时报导商业信息,如南北方物产流通行情、金融市场变化、海口轮船周期、进出口贸易报导等,具有一定的通讯系统。开始时仅由内部写稿,后请陈湘龄、陈肖山专职主持。其经费来源系由县商会内部的“高级赌场”(打麻将),拨出“抽水费”(即向聚赌者抽取若干款项)的三分之二作为补助。后因常有盈余,乃扩充为日报,并将社址迁移于炮仔街,除仍由县商会每月拨出“抽水费”五百元外,其余来自殷实商户、华侨和地方闻人的捐款。张国权任总经理,陈湘龄、陈肖山、周蝶生分任总、副编辑,发行数达八百份。一时可与《震中日报》相角逐,但终随“福建事变”的失败而停刊。

《新民日报》:该报社设于市仔头(即现北京路人民澡堂的旁边),是继“震中”、“商音”等报发刊之后而出版的。由章纯潮任经理兼编辑、蓝若蔚任副刊和电讯编辑。该报系私人创办和发行的报纸,出版时常间断,经费系来自地方各角落的“闻人”的“资助”,因而其言论也充作某些人的捧场工具。“闽变”前巳停刊

《循环周报》:该报社设于炮仔街现侨芗戏院对面,初创时的主办人为柯天民、钟万寿(金重),出版不能持常。柯氏死后,钟氏难以维持而停刊。“闽变”后一度由林启兴接办,然旋又停刊。

《漳江日报》(小报):该报社设于渔头庙(即现南昌路中段)。由张德仁、王以庄主办。出版于“闽变”之后,约仅延续半年,抗日战争发生前巳无闻了。

“龙溪县新闻记者联合会”:在抗日救国的形势下,漳州一些记者为集中意志,发扬救国热情,开展宣传活动,曾由林惠元发起组织“龙溪县新闻记者联合会”,会址设于龙溪县抗日后援会内(即现市图书馆旧址),成员有:林蕴玉、李宗海、施殿麟、蓝茗蔚、谢复开、周栩、陈肖山、吴香谷、刘耕民、李元秋、郑嘉辉等。不久,林惠元被杀害,而刘耕民避难,李香谷出洋,因此乏人领导,会务停顿。“闽变”发生后,大家各奔前程而瓦解。

由于十九路军在日本帝国主义发动“一·二八”上海事变中,曾经奋勇抗战,而调驻福建时,正是全国开展抗日救国运动的高潮中,在这主流下,宣传阵地上比较活跃,先后创刊几种报纸,现就所知者忆述于下,供作参考。

《震中日报》:该报社设于少司徒街(即现北京路中段)与原“源泉”镜店隔邻,曾经国民党政府中宣部、内政部登记。主笔徐炳勋、助理林蕴玉。该社言论一本初衷,以“人民喉舌”自居,得到社会上的称誉。总经理余品泉,副经埋余永年,发行主任吴雨亭。每日发行基数为一千份,经费来源,除十九路军总部固定每月拨款五百元补助外,其不敷额由报社自行向外筹措,多由县花捐局、屠宰局、税契局、赌捐等方面募捐而来。

记得当年该报因揭载一篇新闻,惹起一场轩然大波。事情是这样发生的:当时驻防于海澄县的该军特务第二团,在江东桥设有哨卡,来往舟车通过时须经检查才得放行。因此该哨卡掌权者遂利用职权,任意强取通过该卡舟车上的货物,否则多加留难。这样,商贾遭受损失,多有怨言,且对军纪和社会治安起了不良影响。该报根据事实予以揭露,并加评论。该报社预知此事必将引起该哨卡的不满,因此在揭露的翌日,报社有关人员即暂时疏散。果然该哨卡某连长(姓名已忘记)于是日上午十时许亲带武装士兵一批前来包围报社,要拘捕该社编辑,因已躲避而无所获。该报社认为这利以武力威胁的事件是违法行为,除报请该军总指挥蔡廷错查办外,并在报上提出抗议,呼吁社会各界声援。该军指挥部获得讯息后,除将该连长看押外,并派员调查。经核实后,为整饬军纪,在六天后即将该连长依军法审判,执行枪决。

1933年初,主笔徐炳勋另有高就,由李纪堂接任,魄力虽不及徐,但亦敢与驻军特务第一团团长李金波袒护下的京剧群芳班较量。因该戏班在新新戏院(址在原草花街,即现平等路市服装厂原址)长期演出,而该戏院构筑简陋,年久失修,时有倒塌危险,该报以“场屋年久不修,摇摇欲坠,观众生命有失保障”为标题,据实报道,以引起有关方面的重视。讵巨料,该班恃其女伶袁氏三姐妹(汉云、曼云、香云)得宠于李金波,竟纠集三十多人包围报社,意图报复。报社仍如前呈请总部加以保护。结果群芳班被勒令停演一个月,并登报道歉,戏院亦进行全面修建。

1933年夏,龙溪县抗日后援会主委林惠元,被特务一团团长李金波以莫须有罪名枪杀后,该报社以正义立场拒绝登载为杀害而捏造的“罪状”,李金波恨之入骨,密令特务团派员监视报社活动,且由总部参谋长黄强下令军需处扣发每月补助费五百元。这时蔡廷锴长期驻于福州,该报难以求援。为此报社进行改组,由谢复开接充主笔,李杰民出任经理,并在各方面的支持下得以继续出版,只继续维持两个月左右,即随“福建事变”的失败而停刊。

《商音日报》:该报社附设于龙溪县商会(即现市工商联旧址)后楼上。初创时为三日刊,其本旨为及时报导商业信息,如南北方物产流通行情、金融市场变化、海口轮船周期、进出口贸易报导等,具有一定的通讯系统。开始时仅由内部写稿,后请陈湘龄、陈肖山专职主持。其经费来源系由县商会内部的“高级赌场”(打麻将),拨出“抽水费”(即向聚赌者抽取若干款项)的三分之二作为补助。后因常有盈余,乃扩充为日报,并将社址迁移于炮仔街,除仍由县商会每月拨出“抽水费”五百元外,其余来自殷实商户、华侨和地方闻人的捐款。张国权任总经理,陈湘龄、陈肖山、周蝶生分任总、副编辑,发行数达八百份。一时可与《震中日报》相角逐,但终随“福建事变”的失败而停刊。

《新民日报》:该报社设于市仔头(即现北京路人民澡堂的旁边),是继“震中”、“商音”等报发刊之后而出版的。由章纯潮任经理兼编辑、蓝若蔚任副刊和电讯编辑。该报系私人创办和发行的报纸,出版时常间断,经费系来自地方各角落的“闻人”的“资助”,因而其言论也充作某些人的捧场工具。“闽变”前巳停刊

《循环周报》:该报社设于炮仔街现侨芗戏院对面,初创时的主办人为柯天民、钟万寿(金重),出版不能持常。柯氏死后,钟氏难以维持而停刊。“闽变”后一度由林启兴接办,然旋又停刊。

《漳江日报》(小报):该报社设于渔头庙(即现南昌路中段)。由张德仁、王以庄主办。出版于“闽变”之后,约仅延续半年,抗日战争发生前巳无闻了。

“龙溪县新闻记者联合会”:在抗日救国的形势下,漳州一些记者为集中意志,发扬救国热情,开展宣传活动,曾由林惠元发起组织“龙溪县新闻记者联合会”,会址设于龙溪县抗日后援会内(即现市图书馆旧址),成员有:林蕴玉、李宗海、施殿麟、蓝茗蔚、谢复开、周栩、陈肖山、吴香谷、刘耕民、李元秋、郑嘉辉等。不久,林惠元被杀害,而刘耕民避难,李香谷出洋,因此乏人领导,会务停顿。“闽变”发生后,大家各奔前程而瓦解。

知识出处

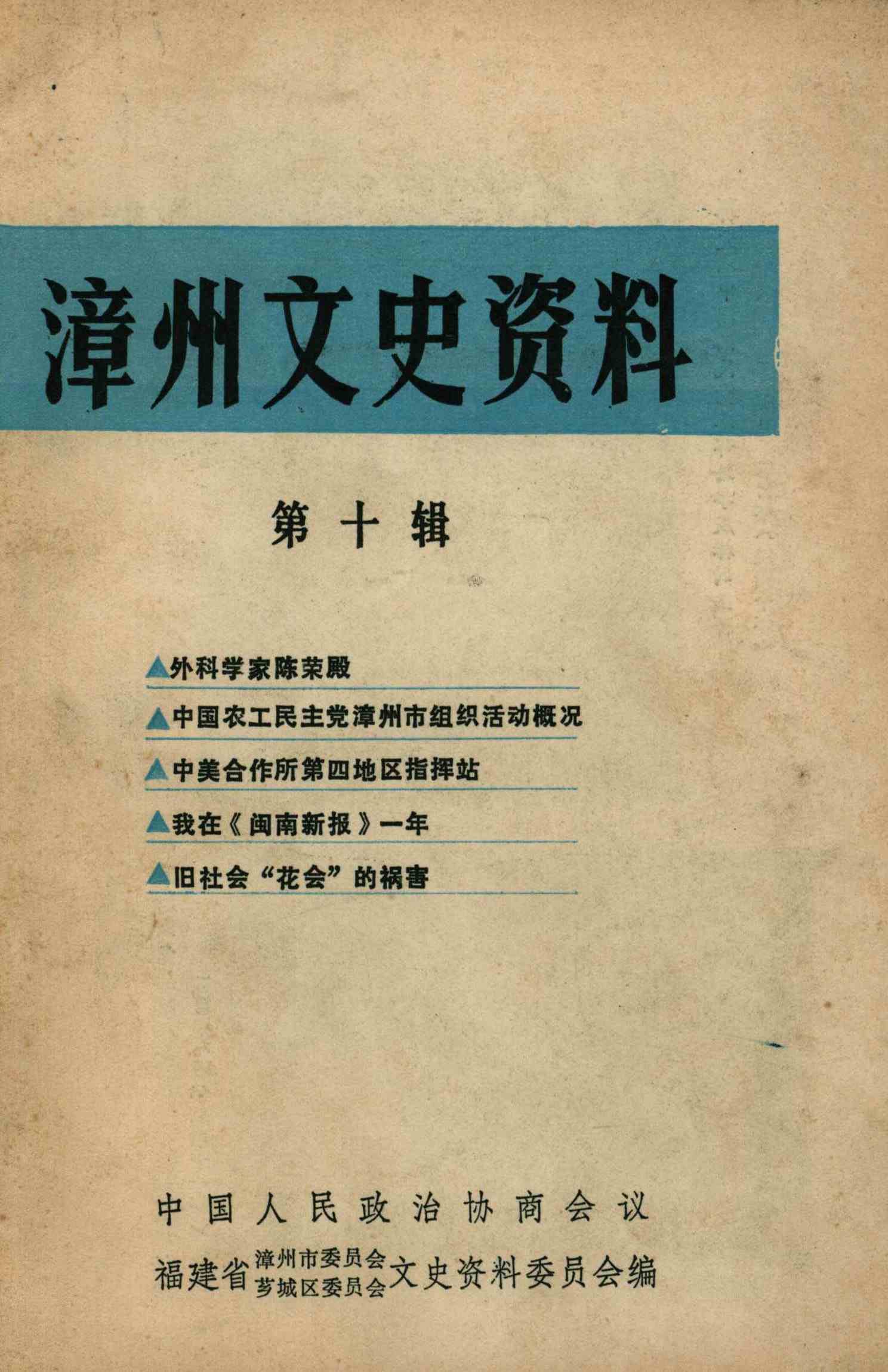

《漳州文史资料》

本书收录了外科学家陈荣殿,爱国华侨韩希琦,爱国民主人士林仲姚,诏安县三位同盟会会员传略,台湾抗日志士张国明,第三党在漳州的早期活动,中国农工民主党漳州市组织活动概况,四十九师张贞部被改编经过,中美合作所第四地区指挥站,“中国新社会事业建设协会”龙溪支会概况,“义社”在漳州,邵蕙君之死,中统在漳州的组织活动,国民党《中央日报》(漳州版)“流产”经过,我所知道的漳州《南报》,第八中学和第八初级中学琐记,漳州华英小学校史,进德女子中学史略,漳州一所侨办中学,抗战期间龙溪简师内迁纪略,解放前龙溪暑期补习学校和厦大校友中学,三十年代初漳州报纸出版概况,我在《闽南新报》一年,忆漳州民歌演唱会,漳州木版年画与颜氏家族,“石溪金石书画社”小记,漳州业余京剧活动,解放前的漳州糖业,抗战期间龙溪县田赋收入和粮食管理,龙溪县银行概况,漳州驰名老牌刀剪,旧社会“花会”的祸害,浦头话沧桑,漳州市郊区钟姓畲族的族源及其习俗,解放前漳州武术门派的源流概述等多篇文章。

阅读

相关人物

林柏舟

责任者