历史回顾

| 内容出处: | 《漳州芗城文史资料》 图书 |

| 唯一号: | 130720020220000166 |

| 颗粒名称: | 历史回顾 |

| 分类号: | F570.3 |

| 页数: | 3 |

| 页码: | 68-70 |

| 摘要: | 芗城的交通运输在古代以水路为主,三面环水,九十九道湾沟通九龙江西北两溪,水上交通十分方便,因此,长期以来成为九龙江流域水运中心,对闽西南地区的经济开发、繁荣、商旅货物的流通,发挥了巨大的促进作用,曾有一段辉煌的历史。从闽越国至陈朝,芗城都是闽越的边陲重镇。隋灭陈,撤绥安、兰水2县,闽西南地区仅存龙溪一县;唐将漳州移此,亦是基于芗城的水上交通便利。明代漳州月港开放,水运达到鼎盛时期。水路北达杭、沪、津、辽东;横至台湾、日本;南抵粤、桂、东南亚诸岛国。清同治十二年乡试,漳州拨火轮船数条,载士子赴省赶考,也令今人感叹不已。1956年芗城交通运输结束了长期以水运为主的历史。 |

| 关键词: | 芗城区 交通 历史回顾 |

内容

芗城的交通运输在古代以水路为主,三面环水,九十九道湾沟通九龙江西北两溪,水上交通十分方便,因此,长期以来成为九龙江流域水运中心,对闽西南地区的经济开发、繁荣、商旅货物的流通,发挥了巨大的促进作用,曾有一段辉煌的历史。从闽越国至陈朝,芗城都是闽越的边陲重镇。隋灭陈,撤绥安、兰水2县,闽西南地区仅存龙溪一县;唐将漳州移此,亦是基于芗城的水上交通便利。漳州水军曾风骚一时,唐大历七年(772年)参与平定岭南哥舒晃叛乱;元初南征爪哇,元末运兵参与泉州亦斯巴奚动乱等等。明代漳州月港开放,水运达到鼎盛时期。水路北达杭、沪、津、辽东;横至台湾、日本;南抵粤、桂、东南亚诸岛国。沿江流域内陆腹地的粮食、蔗糖、陶冶、纸、烟叶、茶、水果、竹木、柴炭等大宗的土特产和手工艺品,聚集芗城,由水路运销国内外;输入的珠宝番货、江浙丝绸、棉纱、布匹,苏广杂货、南北药材等货物,也都以水运入城区集散,成为闽西南货物吐纳口。清同治十二年(1873年)乡试,漳州拨火轮船数条,载士子赴省赶考,也令今人感叹不已。民国27年(1938年),厦门被日本侵占后,国民党政府在航道下游的镇头宫、江东桥、石码、海澄、浮宫等处,沉船抛石,填筑水下防锁线,航道淤积,河床年年提高。50年代以后,山林砍伐失度,上游建水库电站,下游建闸引水,九十九道弯河道淤塞,两溪航道更加淤浅,北溪航道载重吨位锐减,西溪航道停航。1956年芗城交通运输结束了长期以水运为主的历史。

芗城古代的陆路为闽粤赣通衢,驿路四通八达,是闽西南古道的交通中心。可是,过去所谓官道,不过是翻山越岭的羊肠小道而已,残存风霜岭古驿道,即是历史的见证。至于清朝的中塘递路更是崎岖不平。

真正的可通机动车辆的陆路交通始于清末民初。当时,芗城是福建省第二大城市,手工业、工业比较发达,那时有不少漳籍海外华侨巨富,他们热衷回乡投资交通事业,以芗城为起点,先后兴建了全省第一条铁路漳厦铁路和漳程轻便铁路。又兴建全省最早汽车公路漳码浮公路、漳龙公路、漳嵩公路、龙诏公路、漳南泰公路、浦华路等。乡道(民国乡道称为里路)境内有漳蕉、天(宝)月(岭)、乌(石亭)茶(铺)、坑亭、金(沙)揭(洋)等5条里路。出境有浦(头)碧(湖)、漳程、漳庵(兜)、漳郭、剑宏等5条里路。这些公路由于有些是军政当局抓夫无偿劳动,公路等级不高,一般为3米宽的沙石路。

抗日战争其间由于日本帝国主义侵占厦门,国民党福建当局为了阻止日军进一步入侵,采取陆路毁路、水陆毁船填石等措施,两度大规模毁路,使芗城水、陆路交通受到前所未有的破坏,三十余年建设毁于一旦。抗日战争胜利后,才草草填土修复一部分勉强通车。

芗城古代的陆路为闽粤赣通衢,驿路四通八达,是闽西南古道的交通中心。可是,过去所谓官道,不过是翻山越岭的羊肠小道而已,残存风霜岭古驿道,即是历史的见证。至于清朝的中塘递路更是崎岖不平。

真正的可通机动车辆的陆路交通始于清末民初。当时,芗城是福建省第二大城市,手工业、工业比较发达,那时有不少漳籍海外华侨巨富,他们热衷回乡投资交通事业,以芗城为起点,先后兴建了全省第一条铁路漳厦铁路和漳程轻便铁路。又兴建全省最早汽车公路漳码浮公路、漳龙公路、漳嵩公路、龙诏公路、漳南泰公路、浦华路等。乡道(民国乡道称为里路)境内有漳蕉、天(宝)月(岭)、乌(石亭)茶(铺)、坑亭、金(沙)揭(洋)等5条里路。出境有浦(头)碧(湖)、漳程、漳庵(兜)、漳郭、剑宏等5条里路。这些公路由于有些是军政当局抓夫无偿劳动,公路等级不高,一般为3米宽的沙石路。

抗日战争其间由于日本帝国主义侵占厦门,国民党福建当局为了阻止日军进一步入侵,采取陆路毁路、水陆毁船填石等措施,两度大规模毁路,使芗城水、陆路交通受到前所未有的破坏,三十余年建设毁于一旦。抗日战争胜利后,才草草填土修复一部分勉强通车。

知识出处

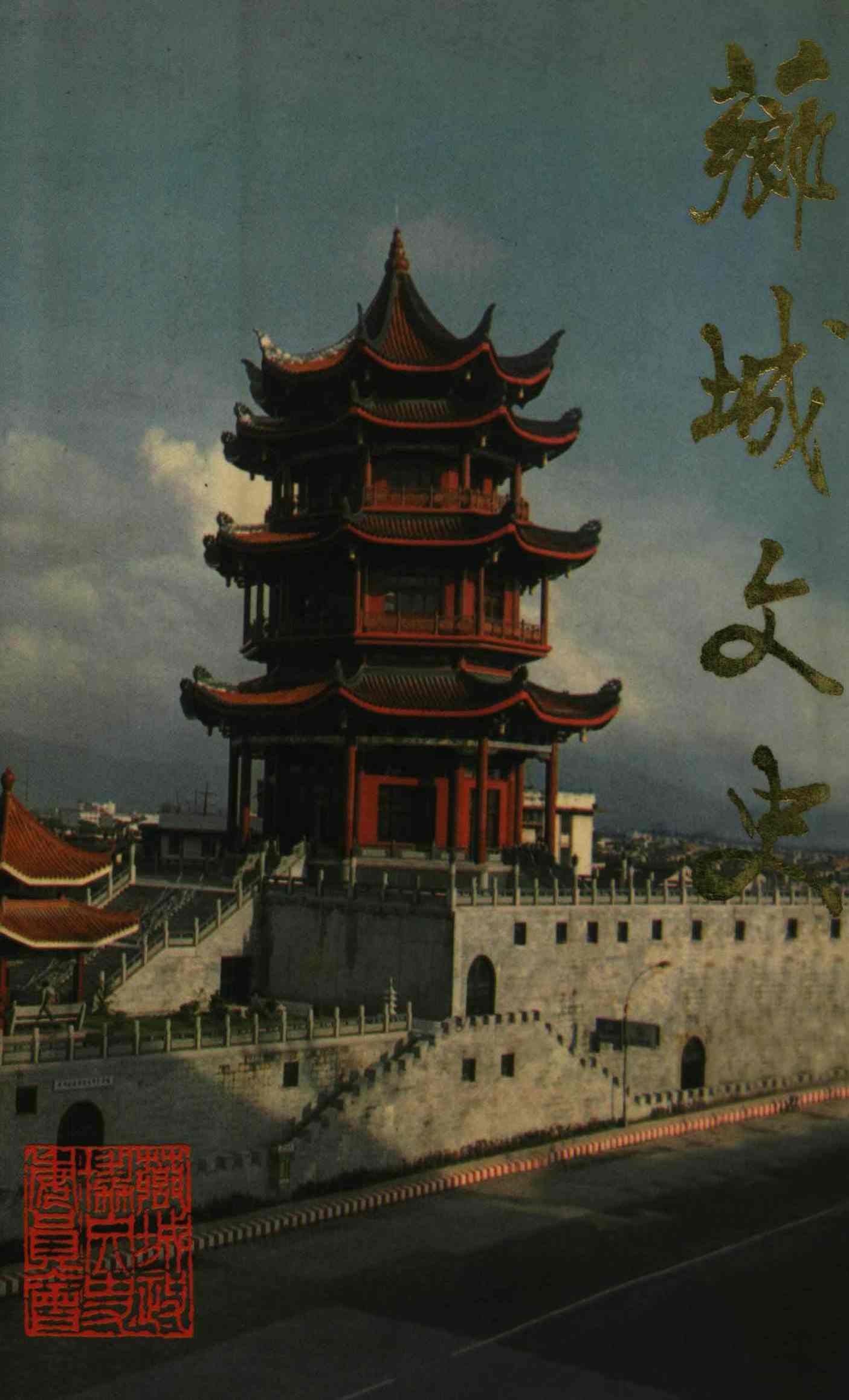

《漳州芗城文史资料》

芗城,旧称漳州城,地处闽南漳州平原中部,因九龙江西溪(俗称芗江)由西向东从城南穿境而过,故而得名。芗城历史悠久,古迹甚多,人文荟萃,山川秀丽,气候宜人,物产丰富,是我国东南沿海的国家历史文化名城。如今,是福建省漳州市党政机关所在地。芗城又是闽南华侨和台湾同胞主要祖籍地,在实行对外开放和祖国统一大业中发挥着积极的作用。

阅读

相关人物

郭联志

责任者

相关地名

芗城区

相关地名