内容

一

莆田县位于福建省沿海中部,地处东经118°49′—119°39′,北纬24°59′—25°46′,东南濒海,北连永泰,东北与福清毗邻,西与仙游接壤。地势自西北向东南倾斜。全县陆域总面积1839.54平方公里,其中山区占41.74%,平原区占22.77%,沿海区占35.49%。

境内山区面积767.82平方公里,山为闽中戴云山脉分支,呈西北—东南走向,北部有望江山脉,中部有龙贡尾山脉、罗大寨山脉、天子山脉,南部有川云顶山脉。最高山峰为望江山,海拔

1083米(在庄边乡境内)。全境地层构造为新华夏系第三隆起带的东部沉降带,大面积覆盖晚侏罗纪火山岩系和燕山期岩浆岩。境内自然资源丰富,主要矿藏有铁砂、赤铁、磁铁、镜铁、褐铁、黄铁、黄铜、锰、钨、铀、铅、锌、银、钼等金属矿和花岗岩石、高岭土、石英砂、硅线石、叶腊石等非金属矿。常见野生动物有100多种,其中白颈长尾雉为国家一级保护动物,穿山甲、水獭、豹为国家二级保护动物,雪兔、山羊为国家三级保护动物。野生植物1800多种,隶190多科800多属,国家三级保护树种有油杉、天竹桂、苏铁、红豆杉。全县林业用地150万亩,森林总蓄积量115.81万立方米,森林覆盖率达43.7%,栽种茶、油茶、油桐、果树等经济林,现有果树面积140438亩,其中龙眼、荔枝、枇杷为莆田三大名果。

县境海岸线蜿蜒曲折,全长219公里,有兴化、平海、湄洲三大海湾。海湾内外有南日、湄洲、乌丘等大小岛屿150多个。浅海面积815250亩,滩涂268266亩,盛产鱼、贝、藻等海生物,得天独厚的水产资源,是发展水产业的有利条件。

境内河流纵横交错,多随地势东注入海。主要有木兰溪、萩芦溪二大水系,总长216公里,集雨面积2827平方公里。全县水资源总量达25亿立方米。水能理论储量为8.66万千瓦,可开发3.31万千瓦。

全县耕地面积547235亩,占土地总面积的19.839,主要分布于兴化平原。土壤为红壤、黄壤、紫色土、冲积土、滨海风沙土、水稻土等,适宜种植水稻、甘薯、大小麦、甘蔗、花生、大豆、黄麻、蔬菜等作物。境区属亚热带海洋性季风气候,夏无酷暑,冬无严寒,温和湿润,霜期极短,冰雪罕见。常年平均气温16~22℃,积温6100~7300℃,日照1600~2500小时。全年无霜期300~350天,降雨量900~1700毫米,相对湿度77%~78%。比较优越的自然条件,使莆田成为鱼米蔗果之乡。1961年3月谢觉哉经过莆田时有诗赞云:“麦子平铺青似绣,果园错落绿如棚”;1962年郭沫若途经莆田时亦题诗赞曰:“漫道江南风景好,水乡鱼米亦如之”。

二

早在5000年前莆田境内就有人类活动。莆田县境古属扬州域,秦属闽中郡,汉属闽越国会稽郡,晋属晋安郡,南朝时属南安郡。陈光大二年(568),析南安郡东部地,始置莆田县,迄今已有1400多年历史。

莆田置县后,先属南安郡,后属丰州、泉州(今福州);唐代先后属丰州(今泉州)、武荣州、清源郡、长乐郡;宋代先后属平海军、太平军、兴化军、兴安州;元代属兴化路;明清属兴化府。民国时期,撤府设道,先后隶属南路道、厦门道、泉海省(兴泉省)、第四行政督察区。1949年8月21日,莆田县解放,先后隶属省第五行政督察专员公署、晋江专区、闽侯专区、莆田地区、莆田市。

莆田置县之后,县署均设在城厢,城厢素为全县政治、经济、文化中心,因盛产荔枝,故别称荔城,近年,鞋业兴盛,又被誉称为鞋城。

1990年,莆田县下设22个乡镇、13个居委会、488个行政村。全县总人口1501821人,平均每平方公里816人,是福建省人口密度最大的县,也是全国人口大县之一。宋代,已有邑人漂洋过海,出国谋生的记载。至今全县还有旅居海外华侨、华人30多万人,县内有侨眷14万多人,归侨4000多人,为福建主要侨区之一。还有在台(湾)人员8万多人,台属12万多人。全县有26个民族,汉族人口占99.7%,其余为回、畲、苗、壮等族,均操兴化方言。历史上莆田人有外出谋生习惯,其足迹遍布全省、全国各地,故福建省有“无兴(指兴化人)不成镇”之谚。

莆田人民富有反压迫的优良传统,历史上曾经多次爆发反抗封建统治和外来侵略的斗争,其中较大规模的有:宋初林居裔领导的农民起义;宋末陈文龙、陈瓒发动的抗元斗争;元代的兴化路农民起义;明嘉靖年间广大军民的抗倭战斗;明末以朱继祚为首的莆田军民联合郑成功部队的抗清斗争;民国初年,黄濂领导的农民起义以及杨持平等联合黄濂旧部的反北洋军阀的斗争。这些斗争,都不同程度地打击了当时的封建统治与外来侵略势力,在莆田史上写下光辉的一页。

1926年,中国共产党在莆田创建组织,1928年又建立武装游击队伍,在广业、常太山区发动农民抗捐斗争,在沿海地区组织抗捐暴动。在三年游击战争中,共产党领导全县人民浴血奋战,壮大闽中游击队伍,开辟闽中游击根据地,建立外坑乡苏维埃政权。抗日战争时期,中共莆田县委在沿海建立抗日救国游击队,使莆田成为福建抗战的重要区域之一。解放战争时期,中共闽中组织和中共莆田县委坚持闽中游击战争,直到莆田解放。

建国后,中共莆田县委组织领导全县人民,巩固人民政权,进行轰轰烈烈的社会主义革命和社会主义建设。

三

莆田人民具有勤劳俭朴、艰苦奋斗、勇于开拓的光荣传统。唐代,筑堤建陂兴水利,垦荒围海造农田,开发南北洋平原,逐步发展农、林、牧、副、渔业生产。宋代,建成福建规模最大的引水工程——木兰陂,灌溉南北洋几万亩农田。然因长期的封建和半封建统治,莆田经济一直处于自然经济状态,耕作方式落后,生产水平低下,山海资源得不到充分利用,发展缓慢。至解放前夕,全县工农业总产值仅9871万元;农业产值8335万元,占84.4%。建国后,进行土地改革和社会主义改造,引导农民走农业合作化的道路,极大地调动农民生产积极性。同时,开展群众性的围垦开荒造田运动,大搞农田基本建设。至1990年,共围垦132216亩,垦荒18万多亩,缓解莆田人多地少的问题;修建引水工程68处、蓄水工程85处、提水工程2682处,保灌面积达30万亩;修建供水工程1054处,受益人口36.32万人;修建大、小水电站87处,装机容量15943万千瓦时,年发电量5018万千瓦时,电网线路总长2849公里。莆田终于结束了“十年九旱”、“油灯照明”的历史,使国民经济迅速恢复和发展。

1978年,全县农业总产值15706万元,比1949年的8335万元,增长0.88倍。中共十一届三中全会后,推行联产承包责任制,调动广大农民的积极性,农业结构进一步调整,生产领域进

一步拓宽,山、海资源得到进一步开发,林、牧、副、渔四业在大农业中的比重由1978年的25.7%,上升到1990年的54.8%。传统农业向现代化农业转变。全县先后建起水果、水产、食用菌、畜牧等商品生产基地和出口创汇基地,自然经济转向商品经济发展。1990年,全县农业总产值达35215万元,比1978年增长124.2%,比1949年增长322.49%。粮食总产达3.175万吨,比1949年增长2.08倍;平均亩产559公斤,比1949年增长2.7倍。耕地复种指数达258%。果树总面积140438亩,水果总产量达12393.85吨,比1949年增长53.45%。海淡水养殖总面积127407亩,水产品总产量67957吨,比1949年增长9.6倍。

异军突起的乡镇企业促进农村经济结构发生变化,第二产业、第三产业蓬勃发展。数以万计的农民离土不离乡,创办企业或从事商业、服务业。蒸笼业、建筑业、金银首饰加工业、养蜂业和禽苗业,冲出莆田,走向外地。全县常年有六万多劳力走南闯北经商办企业。乡镇企业以鞋(鞋革业)、鳗(水产业)、菇(蘑菇、香菇)、表(电子表)闻名全省、全国。1990年全县乡(镇)办、村办和个体联办企业达23032家,从业人员21.8万人,占农村总劳力的40%。实践证明发展乡镇企业是解决莆田人多地少矛盾和农村劳力出路的主要途径;乡镇企业成为发展国民经济的生力军。1990年全县乡镇企业总收入15.3456亿元,占全县社会总产值的43%,年出口交货总值45168万元,占全县出口商品收购总值的83.5%。

早在新石器时代,境内人民已能制作印花纹的硬质陶器。唐代已有榨糖工场。宋代雕版印刷业驰誉全闽,盐业创“日晒法”制盐工艺。至清末,冶铁、铸锅、造纸、棉纺、石木雕刻、抽纱等手工业生产有了发展。19世纪30年代,开始引进机械工业,但由于社会制度的制约,至解放前夕,工业生产仍以手工操作为主,现代工业生产规模小、设备简陋,工业生产落后。1949年,全县工业产值1533万元,只占工农业总产值的15.56%。建国后,对私营工业进行社会主义改造,工业生产得到发展,先后建成制糖、罐头、机械、玻璃、造纸、鞋革等一批现代工业企业,国营企业在国民经济中占主导地位。1978年后,贯彻执行“调整、改革、整顿、提高”八字方针,实行对外开放、对内搞活的政策,发挥地方优势,引进资金、技术、设备,创办“三资”企业,同时逐步调整产业结构,促进工业生产水平不断提高。1980年,工业产值15637.2万元,占工农业总产值的46.79%。1984年贯彻中共中央《关于城市经济体制改革的决议》,工业企业由生产型向生产经营型转变。1986年后,大力兴办外向型企业,工业生产规模逐步扩大,生产能力不断提高。

1987年起,国营企业推行承包经营责任制,进一步推进企业改革,增强企业活力,提高经济效益。1990年全县有工业企业233个,其中国营企业42个,集体企业174个,中外合资企业15个,全民与集体、集体与私人合营企业各1个,形成以轻工业为主的工业体系,拥有电力、化工、机械、电子、建材、食品、鞋革、服装、造纸和工艺美术等行业。特别是鞋革生产,形成以莆田鞋革厂为龙头的鞋革出口生产基地,全县共有58条鞋革生产线。1990年全县鞋革总产量4920.44万双,产值67828.88万元,占全县工业总产值的76.07%(其中出口各种鞋4161.28万双,出口交货值61154.13万元),实现年利润6114.10万元,税收1163.10万元,因而莆田被誉为“鞋城”。莆田是福建海盐的主产区之一,盐产量一向居全省前列。建国后,进行盐滩建设和技术革新,生产规模不断扩大,产量逐渐提高。1990年,全县有国营盐场2个,集体盐场19个,盐田总面积1225849公亩,年产原盐10.63万吨。工业企业实行科技兴企,促进产品质量不断提高。雪津啤酒、白鹭牌兴化细米粉、湄洲湾牌工业盐、粘胶女鞋、水仙花牌425克整菇罐头、荔花牌一级白砂糖、摩托车刹车蹄块等产品,分别获得部优、省优产品称号。鞋革、服装、食品罐头、电子玩具、刹车蹄块、瓦楞原纸、工艺制品等300多种工业产品已打入国际市场,产品销往世界30多个国家和地区。1990年工业总产值89160.9万元,比1980年增加4.7倍。比1950年增加57倍,年均递增8.9%。

交通、邮电方面,建国前,陆上货运主要靠人挑畜驮,客运靠轿马。民国13年(1924)才出现第一条公路。建国后,人民政府致力公路建设,至1990年,境内通车里程达753.75公里,实现乡乡通公路,90%以上的村有村道。国道福厦线横贯东西,省道五秀线纵贯南北,与8条县道、107条村道和三江口港、秀屿港以及纵横交错的河沟构成水陆交通网络。平均百平方公里拥有公路41公里,为1949年的17倍。解放前邮电设施简陋,进出邮件主要靠人力挑背,仅有长途电话电路2条,电报电路2条。建国后,邮电事业迅速发展,1958年,莆田县就成为福建省第一个乡乡通电话的县。1990年城乡邮电形成网络,电讯设施实现现代化。全县农村投递邮路达2214公里,市内电话交换机总容量5000门,长途电话业务电路240条。

在唐代,黄石、城厢、庄边、白沙、百丈、濑溪等地,先后出现墟集和私营小店。宋代,黄石为莆田、仙游、惠安三县的商业中心。明代,商业中心移往涵江。至清代,涵江万商云集。清末海禁开放后,涵江与石狮、石码同为福建沿海三大商业重镇。三江口与福州、厦门、泉州、三都同为福建五大口岸。抗日战争期间,涵江成为商贾云集的“小上海”。由于受自然经济的制约,贸易商品多以地方土特产为主。清末外国货充斥市场,物价变化无常。民国后期,由于受战争影响,经济遭到破坏,物资匮乏,加上滥征捐税、滥发纸币,货币不断贬值,通货膨胀严重,物价飞涨,货币失去信用,一度出现以米易物,以物易物的现象。建国后,县人民政府对私营商业进行社会主义改造,同时积极发展国营和供销合作商业。随着生产发展,供应的商品品种与数量逐年增多,市场日趋繁荣,物价比较稳定。1978年后,逐步形成以公有制为基础,以国营、集体商业为主导,私营个体商业为补充的多种成份并存的经营体制。同时推行多种形式经营承包责任制,并逐步改革价格管理体制,实行计划价与市场调节价相结合,并加强宏观调控管理,物价相对稳定。多渠道、少环节、开放式的商品流通网络,促使商业市场更加繁荣活跃。1990年,设有城乡零售商业服务网点7104个,从业人员10484人,社会商品零售总额达40068万元,比1978年增长163.17%。随着外向型经济的发展壮大,全县出口商品收购总额逐年增加,1990年全县出口商品收购总额为5.4亿元,比1980年增长874.84%。

工农业生产的发展和商业的繁荣,促使县财政税收逐年增加,莆田县成为福建省县级财政收入大户之一。1990年全县财政收入8779万元,比1978年增长2.19倍,比1950年增长20.94倍,县财政上解1887.9万元。1950~1990年,莆田县财政累计上解43721.2万元,为国家建设作出一定的贡献。经济建设繁荣昌盛,人民生活水平也不断提高。1990年农民年人均收入比1978年增加616元,开始从温饱向小康水平过渡。城乡建设面貌日新月异,人民居住条件不断改善。民房建筑由低矮简陋的土木结构平屋趋向钢筋混凝土楼房结构,公共建筑趋向高层的框架结构。

四

莆田重教兴学,以文化发达著称,历史上科甲鼎盛,素有“文献名邦”、“海滨邹鲁”之誉。自唐至清末废科举止,登进士第的有1400多人,其中状元7人,榜眼4人,探花5人。唐代有“一门五学士”、宋代有“一户六进士”、“一方文武魁天下”和“魁亚占双标”的科举佳话。南宋高宗皇帝对莆人登进士之多感到惊奇,廷试后问邑人陈俊卿“卿土何奇”,陈答:“地瘦栽松柏,家贫子读书”。莆田于置县之初已倡兴儒学,唐代设官学,宋代兴书院,明代兴社学,清末办新学,民国时期教育管理渐趋完善,至1949年,全县有各种学校305所所,在校学生35453人。建国后,教育事业发展迅速,教育质量不断提高。50年代末、60年代初教育成绩居全省前茅,誉称福建省“高考红旗县”。1983年,实现普及小学教育。1990年,全县有全日制学校1068所,在校学生240448人,平每1万人口有学生1681人;适龄儿童入学率为98%;有成人业余学校72所,在校学员29562人,平均每1万人口有在校成人学员206人。1949~1990年,全县考入高等院校的计18421人,考入中等专业学校的计23500人。1990年开始实行初等义务教育。

莆田县人才荟萃,名人辈出,历代著述达3000多部,为清《四库全书》所收的就有40部,存目60部。唐代有被称为“闽中文章初祖”的文学家黄滔、诗人徐寅、创曹洞宗的本寂;宋代有被历朝敕封至天后的林默,大书法家蔡襄,史学家郑樵,理学家林光朝,名相陈俊卿、龚茂良,诗人刘克庄;元代有天文学家陈绍叔,医学家方炯,文学家陈旅;明代有方志学家黄仲昭,史学家柯维骐,大画家李在、曾鲸,书画篆刻艺术家宋珏,名臣彭韶、林俊、林润、陈经邦、康大和,创三一教的林兆恩;清代有史学家吴任臣,书画家郭尚先,名臣彭鹏、江春霖;现代有半导体专家林兰英,宇航专家闵桂荣,有机化学家黄维垣,史学家朱维■,作家郭风等。据不完全统计,有2000多名高级专业技术职务人员,遍布于海内外。

历史上发达的文化,留下丰富的文物古迹。境内现有国家级重点文物保护单位2处;木兰陂和释迦文佛石塔;省级文物保护单位7处:三清殿、古谯楼、郑樵墓、林兆恩墓、宁海桥、湄洲天后宫和贤良港天后祖祠;市级文物保护单位20处;县级文物保护单位56处;还有外坑苏维埃政府旧址等革命纪念地12处。“湄屿潮音”、“木兰春涨”、“石室藏烟”、“紫怪石”等传统景点焕发青春;东圳平湖、永兴岩洞、龟山古刹、林山林泉院遗址等新辟景点为莆田秀丽山川锦上添花。

在文化教育发达的基础上,科技事业相应发展。唐代,莆田人民在开发农业中,推广粮食、果、茶的生产经验;遗留的三清殿被誉为中国江南古建之花。宋代,蔡襄写的《荔枝谱》为世界最早的一部荔枝专著。元代,陈绍叔创制浑天仪,进行天文科学研究。明代,制糖工艺有新的突破;荔枝、龙眼的焙制法更为先进。民国时期开始稻麦栽培比较试验和新树种驯化研究。建国后,科技队伍不断壮大。至1990年,先后建立农业、医学等科研机构5个,县级科研学术团体46个,乡镇科普协会21个,厂矿企业科普协会14个。科研项目遍及工业、农业、建筑、文教、医疗卫生各个领域。1990年,县内有各类在职的科技人员12376人,其中具有高级专业技术职务的

226人,中级专业技术职务的3767人,初级专业技术职务的6574人。科技是第一生产力,为莆田人民所共识。科技活动逐步从科技界发展为群众性活动,活动内容从新式农具推广、技术革新、品种改良发展到研制具有国内、国际水平的科研项目。中共十一届三中全会以来,共推广科研成果131项,促进莆田经济不断发展。至1990年,全县共有153个科研项目分别获得国家(部)级、省(厅)级、市(局)级的科技成果奖、科技进步奖、推广应用奖和星火科技奖,其中获得国家(部)级奖的项目有10项。1990年,莆田县被省人民政府确定为福建省第一个科技兴县试点县。

文化发达促进艺术繁荣,唐、五代时期,莆田已有歌舞、音乐、百戏盛行的记载。历代书画家遗存的作品已成为国宝。建国后,各种形式的群众性娱乐活动广泛开展,在戏曲、音乐、美术、工艺品制作、文学创作等方面都取得可喜的成绩,不少作品在全国、省、市评比中获奖。特别是改革开放后,群众文化活动更加活跃。1989年莆田县被文化部命名为“全国现代民间绘画画乡”。

地方报刊《莆田乡讯》、《莆田报》、《莆田文史资料》等,乡土气息浓郁,在国内外较有影响。1990年,全县有影剧院30个、电影放映队72个、莆仙戏剧团57个、文化馆1所、乡镇文化中心站21个、有线广播线路1138对公里、有线广播站71个、电视差转台3个、图书发行网点82处,县图书馆藏书14万多册,居全省县级图书馆首位。

莆仙戏源远流长,现存传统剧目较多,其音乐曲牌丰富,表演程式独特,被专家称为中国南戏的“活化石”和“活教材”。莆仙戏剧团三度晋京,分别演出《三打王英》、《状元与乞丐》和《秋风辞》,轰动京华,莆田县因而被誉称“戏曲之乡”。

体育运动历史悠久,业绩卓著。1925年第七届远东运动会上,莆籍选手吴德懋懋获五项全能冠军,为中国第一次争得国际性体育荣誉。1947年10月,莆田体育界自发汇集田径精英,组成田径访间团,远征福州、上海、南京三市,三战三捷,震撼全国体坛。建国后,体育运动从学校普及到工厂和农村,竞赛项目有田径、球类、棋类、游泳、自行车、武术等,成绩卓著,人才辈出。至1990年,共为大中专院校输送体育人才4400多人,输送到国家队和“八一”队的运动员25人;参加国际性比赛夺得第一名的有39人次,获得前六名的有84人次,破全国纪录的有36人次,获全国比赛前六名的有89人次,夺得全运会前六名的有112人次,破省纪录的有267人次。现在全国各地从事体育教育的莆田籍教练、教师达千名,其中有高级专业技术职务的42人;有国际裁判1人,国家级裁判20人,健将运动员39人,围棋九段国手1人。1958年,莆田县荣获“全国农村体育红旗县”称号。1964年被国家体委确定为全国开展体育运动重点县。1983、1986、1989年,连续被国家体委授予“田径之乡”的称号。1987年被国家体委评为“全国首批体育先进县”。1990年被国家体委评为“全国体育先进县优秀单位”。

建国前,城乡环境卫生差,疾病多,疫情重,医疗条件落后,人民群众无法摆脱缺医少药的窘境,多种地方性、烈性传染病流行,自清光绪二十二年(1896)至民国38年(1949),全县染上鼠疫的有18.67万人,死亡14.39万人。建国后,中共莆田县委、莆田县人民政府重视医疗卫生防疫工作,至1953年,便消灭了危害人民健康的鼠疫、霍乱、天花、疟疾等烈性传染病。医疗卫生设施不断改善。至1990年,全县有县级医院4所,妇幼保健所1所,乡镇卫生院21所,各村都有保健站,形成县、乡、村三级卫生防疫网络。医疗技术不断提高,可做心脏二尖瓣闭式分离术、体外循环心内直视术等高难度手术。人民健康水平不断提高,人口死亡率由1949年的7.15‰降至1990年的4.8‰,平均期望寿命由1982年的64.24岁增至1990年的70.72岁。1982年莆田县被联合国儿童基金会定为全国十个妇幼卫生示范县之一,工作成绩受到联合国儿童基金会的好评。计划生育广泛开展并逐步走向制度化,1980~1987年,莆田县连续被省人民政府评为计划生育先进集体、红旗单位。1984~1990年为莆田县第三次人口婚育高峰期,全县人口自然增长率平均为11.3‰,比第二次人口婚育高峰期(1962~1978)下降16.35个千分点。

五

莆田县历经封建社会和半殖民地半封建社会的漫长岁月,长期处于贫穷落后状态。建国后,在中国共产党的领导下,莆田人民团结勤奋,艰苦创业,经过四十多年的励精图治,工农业生产发展迅速,社会、经济面貌发生根本性的变化。但莆田县人口众多,人均资源占有量较少,特别是耕地资源有限,经济指标人均值偏低。由于历史和其他原因,工业产业结构还需调整,企业效益有待提高;农业作为基础的地位还要加强,抗御自然灾害的能力必须继续提高;县财政收入虽然逐年增长,但仍适应不了经济建设和社会事业发展的需求;教育基础设施有待改善,促进“文献名邦”不断发扬光大;科学技术既要进一步普及提高还要致力发展高科技;交通、能源紧张状况急需改善。总之,人民生活要达到小康水平,乃须全县人民继续努力奋斗。

纵观古今,展望未来,莆田前程光辉灿烂,莆田人民任重道远。在今后建设的进程中,莆田人民将坚持以经济建设为中心,坚持改革开放,坚持四项基本原则,发扬“团结、勤奋、创新、奉献”的莆田精神,从实际出发,充分发挥侨胞和港澳台胞的作用,依靠先进科技,同心同德,励精图治,振兴莆田,发展莆田,为建设社会主义新莆田而开拓进取,再展宏图。莆田必将由全国人口大县变成经济发达、社会文明的大县,为社会进步、历史发展做出更多更大的贡献。

莆田县位于福建省沿海中部,地处东经118°49′—119°39′,北纬24°59′—25°46′,东南濒海,北连永泰,东北与福清毗邻,西与仙游接壤。地势自西北向东南倾斜。全县陆域总面积1839.54平方公里,其中山区占41.74%,平原区占22.77%,沿海区占35.49%。

境内山区面积767.82平方公里,山为闽中戴云山脉分支,呈西北—东南走向,北部有望江山脉,中部有龙贡尾山脉、罗大寨山脉、天子山脉,南部有川云顶山脉。最高山峰为望江山,海拔

1083米(在庄边乡境内)。全境地层构造为新华夏系第三隆起带的东部沉降带,大面积覆盖晚侏罗纪火山岩系和燕山期岩浆岩。境内自然资源丰富,主要矿藏有铁砂、赤铁、磁铁、镜铁、褐铁、黄铁、黄铜、锰、钨、铀、铅、锌、银、钼等金属矿和花岗岩石、高岭土、石英砂、硅线石、叶腊石等非金属矿。常见野生动物有100多种,其中白颈长尾雉为国家一级保护动物,穿山甲、水獭、豹为国家二级保护动物,雪兔、山羊为国家三级保护动物。野生植物1800多种,隶190多科800多属,国家三级保护树种有油杉、天竹桂、苏铁、红豆杉。全县林业用地150万亩,森林总蓄积量115.81万立方米,森林覆盖率达43.7%,栽种茶、油茶、油桐、果树等经济林,现有果树面积140438亩,其中龙眼、荔枝、枇杷为莆田三大名果。

县境海岸线蜿蜒曲折,全长219公里,有兴化、平海、湄洲三大海湾。海湾内外有南日、湄洲、乌丘等大小岛屿150多个。浅海面积815250亩,滩涂268266亩,盛产鱼、贝、藻等海生物,得天独厚的水产资源,是发展水产业的有利条件。

境内河流纵横交错,多随地势东注入海。主要有木兰溪、萩芦溪二大水系,总长216公里,集雨面积2827平方公里。全县水资源总量达25亿立方米。水能理论储量为8.66万千瓦,可开发3.31万千瓦。

全县耕地面积547235亩,占土地总面积的19.839,主要分布于兴化平原。土壤为红壤、黄壤、紫色土、冲积土、滨海风沙土、水稻土等,适宜种植水稻、甘薯、大小麦、甘蔗、花生、大豆、黄麻、蔬菜等作物。境区属亚热带海洋性季风气候,夏无酷暑,冬无严寒,温和湿润,霜期极短,冰雪罕见。常年平均气温16~22℃,积温6100~7300℃,日照1600~2500小时。全年无霜期300~350天,降雨量900~1700毫米,相对湿度77%~78%。比较优越的自然条件,使莆田成为鱼米蔗果之乡。1961年3月谢觉哉经过莆田时有诗赞云:“麦子平铺青似绣,果园错落绿如棚”;1962年郭沫若途经莆田时亦题诗赞曰:“漫道江南风景好,水乡鱼米亦如之”。

二

早在5000年前莆田境内就有人类活动。莆田县境古属扬州域,秦属闽中郡,汉属闽越国会稽郡,晋属晋安郡,南朝时属南安郡。陈光大二年(568),析南安郡东部地,始置莆田县,迄今已有1400多年历史。

莆田置县后,先属南安郡,后属丰州、泉州(今福州);唐代先后属丰州(今泉州)、武荣州、清源郡、长乐郡;宋代先后属平海军、太平军、兴化军、兴安州;元代属兴化路;明清属兴化府。民国时期,撤府设道,先后隶属南路道、厦门道、泉海省(兴泉省)、第四行政督察区。1949年8月21日,莆田县解放,先后隶属省第五行政督察专员公署、晋江专区、闽侯专区、莆田地区、莆田市。

莆田置县之后,县署均设在城厢,城厢素为全县政治、经济、文化中心,因盛产荔枝,故别称荔城,近年,鞋业兴盛,又被誉称为鞋城。

1990年,莆田县下设22个乡镇、13个居委会、488个行政村。全县总人口1501821人,平均每平方公里816人,是福建省人口密度最大的县,也是全国人口大县之一。宋代,已有邑人漂洋过海,出国谋生的记载。至今全县还有旅居海外华侨、华人30多万人,县内有侨眷14万多人,归侨4000多人,为福建主要侨区之一。还有在台(湾)人员8万多人,台属12万多人。全县有26个民族,汉族人口占99.7%,其余为回、畲、苗、壮等族,均操兴化方言。历史上莆田人有外出谋生习惯,其足迹遍布全省、全国各地,故福建省有“无兴(指兴化人)不成镇”之谚。

莆田人民富有反压迫的优良传统,历史上曾经多次爆发反抗封建统治和外来侵略的斗争,其中较大规模的有:宋初林居裔领导的农民起义;宋末陈文龙、陈瓒发动的抗元斗争;元代的兴化路农民起义;明嘉靖年间广大军民的抗倭战斗;明末以朱继祚为首的莆田军民联合郑成功部队的抗清斗争;民国初年,黄濂领导的农民起义以及杨持平等联合黄濂旧部的反北洋军阀的斗争。这些斗争,都不同程度地打击了当时的封建统治与外来侵略势力,在莆田史上写下光辉的一页。

1926年,中国共产党在莆田创建组织,1928年又建立武装游击队伍,在广业、常太山区发动农民抗捐斗争,在沿海地区组织抗捐暴动。在三年游击战争中,共产党领导全县人民浴血奋战,壮大闽中游击队伍,开辟闽中游击根据地,建立外坑乡苏维埃政权。抗日战争时期,中共莆田县委在沿海建立抗日救国游击队,使莆田成为福建抗战的重要区域之一。解放战争时期,中共闽中组织和中共莆田县委坚持闽中游击战争,直到莆田解放。

建国后,中共莆田县委组织领导全县人民,巩固人民政权,进行轰轰烈烈的社会主义革命和社会主义建设。

三

莆田人民具有勤劳俭朴、艰苦奋斗、勇于开拓的光荣传统。唐代,筑堤建陂兴水利,垦荒围海造农田,开发南北洋平原,逐步发展农、林、牧、副、渔业生产。宋代,建成福建规模最大的引水工程——木兰陂,灌溉南北洋几万亩农田。然因长期的封建和半封建统治,莆田经济一直处于自然经济状态,耕作方式落后,生产水平低下,山海资源得不到充分利用,发展缓慢。至解放前夕,全县工农业总产值仅9871万元;农业产值8335万元,占84.4%。建国后,进行土地改革和社会主义改造,引导农民走农业合作化的道路,极大地调动农民生产积极性。同时,开展群众性的围垦开荒造田运动,大搞农田基本建设。至1990年,共围垦132216亩,垦荒18万多亩,缓解莆田人多地少的问题;修建引水工程68处、蓄水工程85处、提水工程2682处,保灌面积达30万亩;修建供水工程1054处,受益人口36.32万人;修建大、小水电站87处,装机容量15943万千瓦时,年发电量5018万千瓦时,电网线路总长2849公里。莆田终于结束了“十年九旱”、“油灯照明”的历史,使国民经济迅速恢复和发展。

1978年,全县农业总产值15706万元,比1949年的8335万元,增长0.88倍。中共十一届三中全会后,推行联产承包责任制,调动广大农民的积极性,农业结构进一步调整,生产领域进

一步拓宽,山、海资源得到进一步开发,林、牧、副、渔四业在大农业中的比重由1978年的25.7%,上升到1990年的54.8%。传统农业向现代化农业转变。全县先后建起水果、水产、食用菌、畜牧等商品生产基地和出口创汇基地,自然经济转向商品经济发展。1990年,全县农业总产值达35215万元,比1978年增长124.2%,比1949年增长322.49%。粮食总产达3.175万吨,比1949年增长2.08倍;平均亩产559公斤,比1949年增长2.7倍。耕地复种指数达258%。果树总面积140438亩,水果总产量达12393.85吨,比1949年增长53.45%。海淡水养殖总面积127407亩,水产品总产量67957吨,比1949年增长9.6倍。

异军突起的乡镇企业促进农村经济结构发生变化,第二产业、第三产业蓬勃发展。数以万计的农民离土不离乡,创办企业或从事商业、服务业。蒸笼业、建筑业、金银首饰加工业、养蜂业和禽苗业,冲出莆田,走向外地。全县常年有六万多劳力走南闯北经商办企业。乡镇企业以鞋(鞋革业)、鳗(水产业)、菇(蘑菇、香菇)、表(电子表)闻名全省、全国。1990年全县乡(镇)办、村办和个体联办企业达23032家,从业人员21.8万人,占农村总劳力的40%。实践证明发展乡镇企业是解决莆田人多地少矛盾和农村劳力出路的主要途径;乡镇企业成为发展国民经济的生力军。1990年全县乡镇企业总收入15.3456亿元,占全县社会总产值的43%,年出口交货总值45168万元,占全县出口商品收购总值的83.5%。

早在新石器时代,境内人民已能制作印花纹的硬质陶器。唐代已有榨糖工场。宋代雕版印刷业驰誉全闽,盐业创“日晒法”制盐工艺。至清末,冶铁、铸锅、造纸、棉纺、石木雕刻、抽纱等手工业生产有了发展。19世纪30年代,开始引进机械工业,但由于社会制度的制约,至解放前夕,工业生产仍以手工操作为主,现代工业生产规模小、设备简陋,工业生产落后。1949年,全县工业产值1533万元,只占工农业总产值的15.56%。建国后,对私营工业进行社会主义改造,工业生产得到发展,先后建成制糖、罐头、机械、玻璃、造纸、鞋革等一批现代工业企业,国营企业在国民经济中占主导地位。1978年后,贯彻执行“调整、改革、整顿、提高”八字方针,实行对外开放、对内搞活的政策,发挥地方优势,引进资金、技术、设备,创办“三资”企业,同时逐步调整产业结构,促进工业生产水平不断提高。1980年,工业产值15637.2万元,占工农业总产值的46.79%。1984年贯彻中共中央《关于城市经济体制改革的决议》,工业企业由生产型向生产经营型转变。1986年后,大力兴办外向型企业,工业生产规模逐步扩大,生产能力不断提高。

1987年起,国营企业推行承包经营责任制,进一步推进企业改革,增强企业活力,提高经济效益。1990年全县有工业企业233个,其中国营企业42个,集体企业174个,中外合资企业15个,全民与集体、集体与私人合营企业各1个,形成以轻工业为主的工业体系,拥有电力、化工、机械、电子、建材、食品、鞋革、服装、造纸和工艺美术等行业。特别是鞋革生产,形成以莆田鞋革厂为龙头的鞋革出口生产基地,全县共有58条鞋革生产线。1990年全县鞋革总产量4920.44万双,产值67828.88万元,占全县工业总产值的76.07%(其中出口各种鞋4161.28万双,出口交货值61154.13万元),实现年利润6114.10万元,税收1163.10万元,因而莆田被誉为“鞋城”。莆田是福建海盐的主产区之一,盐产量一向居全省前列。建国后,进行盐滩建设和技术革新,生产规模不断扩大,产量逐渐提高。1990年,全县有国营盐场2个,集体盐场19个,盐田总面积1225849公亩,年产原盐10.63万吨。工业企业实行科技兴企,促进产品质量不断提高。雪津啤酒、白鹭牌兴化细米粉、湄洲湾牌工业盐、粘胶女鞋、水仙花牌425克整菇罐头、荔花牌一级白砂糖、摩托车刹车蹄块等产品,分别获得部优、省优产品称号。鞋革、服装、食品罐头、电子玩具、刹车蹄块、瓦楞原纸、工艺制品等300多种工业产品已打入国际市场,产品销往世界30多个国家和地区。1990年工业总产值89160.9万元,比1980年增加4.7倍。比1950年增加57倍,年均递增8.9%。

交通、邮电方面,建国前,陆上货运主要靠人挑畜驮,客运靠轿马。民国13年(1924)才出现第一条公路。建国后,人民政府致力公路建设,至1990年,境内通车里程达753.75公里,实现乡乡通公路,90%以上的村有村道。国道福厦线横贯东西,省道五秀线纵贯南北,与8条县道、107条村道和三江口港、秀屿港以及纵横交错的河沟构成水陆交通网络。平均百平方公里拥有公路41公里,为1949年的17倍。解放前邮电设施简陋,进出邮件主要靠人力挑背,仅有长途电话电路2条,电报电路2条。建国后,邮电事业迅速发展,1958年,莆田县就成为福建省第一个乡乡通电话的县。1990年城乡邮电形成网络,电讯设施实现现代化。全县农村投递邮路达2214公里,市内电话交换机总容量5000门,长途电话业务电路240条。

在唐代,黄石、城厢、庄边、白沙、百丈、濑溪等地,先后出现墟集和私营小店。宋代,黄石为莆田、仙游、惠安三县的商业中心。明代,商业中心移往涵江。至清代,涵江万商云集。清末海禁开放后,涵江与石狮、石码同为福建沿海三大商业重镇。三江口与福州、厦门、泉州、三都同为福建五大口岸。抗日战争期间,涵江成为商贾云集的“小上海”。由于受自然经济的制约,贸易商品多以地方土特产为主。清末外国货充斥市场,物价变化无常。民国后期,由于受战争影响,经济遭到破坏,物资匮乏,加上滥征捐税、滥发纸币,货币不断贬值,通货膨胀严重,物价飞涨,货币失去信用,一度出现以米易物,以物易物的现象。建国后,县人民政府对私营商业进行社会主义改造,同时积极发展国营和供销合作商业。随着生产发展,供应的商品品种与数量逐年增多,市场日趋繁荣,物价比较稳定。1978年后,逐步形成以公有制为基础,以国营、集体商业为主导,私营个体商业为补充的多种成份并存的经营体制。同时推行多种形式经营承包责任制,并逐步改革价格管理体制,实行计划价与市场调节价相结合,并加强宏观调控管理,物价相对稳定。多渠道、少环节、开放式的商品流通网络,促使商业市场更加繁荣活跃。1990年,设有城乡零售商业服务网点7104个,从业人员10484人,社会商品零售总额达40068万元,比1978年增长163.17%。随着外向型经济的发展壮大,全县出口商品收购总额逐年增加,1990年全县出口商品收购总额为5.4亿元,比1980年增长874.84%。

工农业生产的发展和商业的繁荣,促使县财政税收逐年增加,莆田县成为福建省县级财政收入大户之一。1990年全县财政收入8779万元,比1978年增长2.19倍,比1950年增长20.94倍,县财政上解1887.9万元。1950~1990年,莆田县财政累计上解43721.2万元,为国家建设作出一定的贡献。经济建设繁荣昌盛,人民生活水平也不断提高。1990年农民年人均收入比1978年增加616元,开始从温饱向小康水平过渡。城乡建设面貌日新月异,人民居住条件不断改善。民房建筑由低矮简陋的土木结构平屋趋向钢筋混凝土楼房结构,公共建筑趋向高层的框架结构。

四

莆田重教兴学,以文化发达著称,历史上科甲鼎盛,素有“文献名邦”、“海滨邹鲁”之誉。自唐至清末废科举止,登进士第的有1400多人,其中状元7人,榜眼4人,探花5人。唐代有“一门五学士”、宋代有“一户六进士”、“一方文武魁天下”和“魁亚占双标”的科举佳话。南宋高宗皇帝对莆人登进士之多感到惊奇,廷试后问邑人陈俊卿“卿土何奇”,陈答:“地瘦栽松柏,家贫子读书”。莆田于置县之初已倡兴儒学,唐代设官学,宋代兴书院,明代兴社学,清末办新学,民国时期教育管理渐趋完善,至1949年,全县有各种学校305所所,在校学生35453人。建国后,教育事业发展迅速,教育质量不断提高。50年代末、60年代初教育成绩居全省前茅,誉称福建省“高考红旗县”。1983年,实现普及小学教育。1990年,全县有全日制学校1068所,在校学生240448人,平每1万人口有学生1681人;适龄儿童入学率为98%;有成人业余学校72所,在校学员29562人,平均每1万人口有在校成人学员206人。1949~1990年,全县考入高等院校的计18421人,考入中等专业学校的计23500人。1990年开始实行初等义务教育。

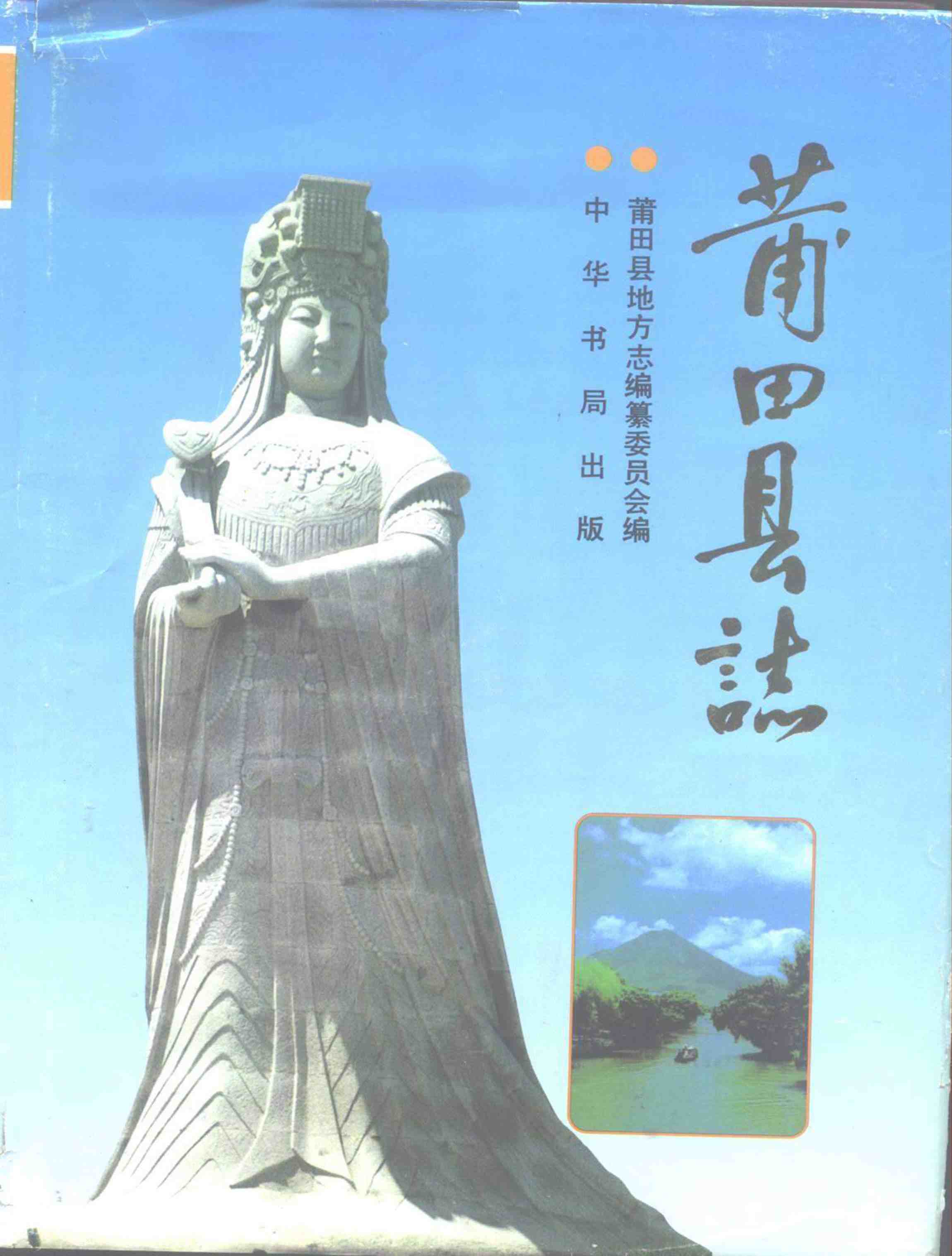

莆田县人才荟萃,名人辈出,历代著述达3000多部,为清《四库全书》所收的就有40部,存目60部。唐代有被称为“闽中文章初祖”的文学家黄滔、诗人徐寅、创曹洞宗的本寂;宋代有被历朝敕封至天后的林默,大书法家蔡襄,史学家郑樵,理学家林光朝,名相陈俊卿、龚茂良,诗人刘克庄;元代有天文学家陈绍叔,医学家方炯,文学家陈旅;明代有方志学家黄仲昭,史学家柯维骐,大画家李在、曾鲸,书画篆刻艺术家宋珏,名臣彭韶、林俊、林润、陈经邦、康大和,创三一教的林兆恩;清代有史学家吴任臣,书画家郭尚先,名臣彭鹏、江春霖;现代有半导体专家林兰英,宇航专家闵桂荣,有机化学家黄维垣,史学家朱维■,作家郭风等。据不完全统计,有2000多名高级专业技术职务人员,遍布于海内外。

历史上发达的文化,留下丰富的文物古迹。境内现有国家级重点文物保护单位2处;木兰陂和释迦文佛石塔;省级文物保护单位7处:三清殿、古谯楼、郑樵墓、林兆恩墓、宁海桥、湄洲天后宫和贤良港天后祖祠;市级文物保护单位20处;县级文物保护单位56处;还有外坑苏维埃政府旧址等革命纪念地12处。“湄屿潮音”、“木兰春涨”、“石室藏烟”、“紫怪石”等传统景点焕发青春;东圳平湖、永兴岩洞、龟山古刹、林山林泉院遗址等新辟景点为莆田秀丽山川锦上添花。

在文化教育发达的基础上,科技事业相应发展。唐代,莆田人民在开发农业中,推广粮食、果、茶的生产经验;遗留的三清殿被誉为中国江南古建之花。宋代,蔡襄写的《荔枝谱》为世界最早的一部荔枝专著。元代,陈绍叔创制浑天仪,进行天文科学研究。明代,制糖工艺有新的突破;荔枝、龙眼的焙制法更为先进。民国时期开始稻麦栽培比较试验和新树种驯化研究。建国后,科技队伍不断壮大。至1990年,先后建立农业、医学等科研机构5个,县级科研学术团体46个,乡镇科普协会21个,厂矿企业科普协会14个。科研项目遍及工业、农业、建筑、文教、医疗卫生各个领域。1990年,县内有各类在职的科技人员12376人,其中具有高级专业技术职务的

226人,中级专业技术职务的3767人,初级专业技术职务的6574人。科技是第一生产力,为莆田人民所共识。科技活动逐步从科技界发展为群众性活动,活动内容从新式农具推广、技术革新、品种改良发展到研制具有国内、国际水平的科研项目。中共十一届三中全会以来,共推广科研成果131项,促进莆田经济不断发展。至1990年,全县共有153个科研项目分别获得国家(部)级、省(厅)级、市(局)级的科技成果奖、科技进步奖、推广应用奖和星火科技奖,其中获得国家(部)级奖的项目有10项。1990年,莆田县被省人民政府确定为福建省第一个科技兴县试点县。

文化发达促进艺术繁荣,唐、五代时期,莆田已有歌舞、音乐、百戏盛行的记载。历代书画家遗存的作品已成为国宝。建国后,各种形式的群众性娱乐活动广泛开展,在戏曲、音乐、美术、工艺品制作、文学创作等方面都取得可喜的成绩,不少作品在全国、省、市评比中获奖。特别是改革开放后,群众文化活动更加活跃。1989年莆田县被文化部命名为“全国现代民间绘画画乡”。

地方报刊《莆田乡讯》、《莆田报》、《莆田文史资料》等,乡土气息浓郁,在国内外较有影响。1990年,全县有影剧院30个、电影放映队72个、莆仙戏剧团57个、文化馆1所、乡镇文化中心站21个、有线广播线路1138对公里、有线广播站71个、电视差转台3个、图书发行网点82处,县图书馆藏书14万多册,居全省县级图书馆首位。

莆仙戏源远流长,现存传统剧目较多,其音乐曲牌丰富,表演程式独特,被专家称为中国南戏的“活化石”和“活教材”。莆仙戏剧团三度晋京,分别演出《三打王英》、《状元与乞丐》和《秋风辞》,轰动京华,莆田县因而被誉称“戏曲之乡”。

体育运动历史悠久,业绩卓著。1925年第七届远东运动会上,莆籍选手吴德懋懋获五项全能冠军,为中国第一次争得国际性体育荣誉。1947年10月,莆田体育界自发汇集田径精英,组成田径访间团,远征福州、上海、南京三市,三战三捷,震撼全国体坛。建国后,体育运动从学校普及到工厂和农村,竞赛项目有田径、球类、棋类、游泳、自行车、武术等,成绩卓著,人才辈出。至1990年,共为大中专院校输送体育人才4400多人,输送到国家队和“八一”队的运动员25人;参加国际性比赛夺得第一名的有39人次,获得前六名的有84人次,破全国纪录的有36人次,获全国比赛前六名的有89人次,夺得全运会前六名的有112人次,破省纪录的有267人次。现在全国各地从事体育教育的莆田籍教练、教师达千名,其中有高级专业技术职务的42人;有国际裁判1人,国家级裁判20人,健将运动员39人,围棋九段国手1人。1958年,莆田县荣获“全国农村体育红旗县”称号。1964年被国家体委确定为全国开展体育运动重点县。1983、1986、1989年,连续被国家体委授予“田径之乡”的称号。1987年被国家体委评为“全国首批体育先进县”。1990年被国家体委评为“全国体育先进县优秀单位”。

建国前,城乡环境卫生差,疾病多,疫情重,医疗条件落后,人民群众无法摆脱缺医少药的窘境,多种地方性、烈性传染病流行,自清光绪二十二年(1896)至民国38年(1949),全县染上鼠疫的有18.67万人,死亡14.39万人。建国后,中共莆田县委、莆田县人民政府重视医疗卫生防疫工作,至1953年,便消灭了危害人民健康的鼠疫、霍乱、天花、疟疾等烈性传染病。医疗卫生设施不断改善。至1990年,全县有县级医院4所,妇幼保健所1所,乡镇卫生院21所,各村都有保健站,形成县、乡、村三级卫生防疫网络。医疗技术不断提高,可做心脏二尖瓣闭式分离术、体外循环心内直视术等高难度手术。人民健康水平不断提高,人口死亡率由1949年的7.15‰降至1990年的4.8‰,平均期望寿命由1982年的64.24岁增至1990年的70.72岁。1982年莆田县被联合国儿童基金会定为全国十个妇幼卫生示范县之一,工作成绩受到联合国儿童基金会的好评。计划生育广泛开展并逐步走向制度化,1980~1987年,莆田县连续被省人民政府评为计划生育先进集体、红旗单位。1984~1990年为莆田县第三次人口婚育高峰期,全县人口自然增长率平均为11.3‰,比第二次人口婚育高峰期(1962~1978)下降16.35个千分点。

五

莆田县历经封建社会和半殖民地半封建社会的漫长岁月,长期处于贫穷落后状态。建国后,在中国共产党的领导下,莆田人民团结勤奋,艰苦创业,经过四十多年的励精图治,工农业生产发展迅速,社会、经济面貌发生根本性的变化。但莆田县人口众多,人均资源占有量较少,特别是耕地资源有限,经济指标人均值偏低。由于历史和其他原因,工业产业结构还需调整,企业效益有待提高;农业作为基础的地位还要加强,抗御自然灾害的能力必须继续提高;县财政收入虽然逐年增长,但仍适应不了经济建设和社会事业发展的需求;教育基础设施有待改善,促进“文献名邦”不断发扬光大;科学技术既要进一步普及提高还要致力发展高科技;交通、能源紧张状况急需改善。总之,人民生活要达到小康水平,乃须全县人民继续努力奋斗。

纵观古今,展望未来,莆田前程光辉灿烂,莆田人民任重道远。在今后建设的进程中,莆田人民将坚持以经济建设为中心,坚持改革开放,坚持四项基本原则,发扬“团结、勤奋、创新、奉献”的莆田精神,从实际出发,充分发挥侨胞和港澳台胞的作用,依靠先进科技,同心同德,励精图治,振兴莆田,发展莆田,为建设社会主义新莆田而开拓进取,再展宏图。莆田必将由全国人口大县变成经济发达、社会文明的大县,为社会进步、历史发展做出更多更大的贡献。