第一章 置村沿革

内容

岭南建村始于北宋大中祥符年间(1008-1016),村庄位于岵岫岭南麓。建村以来,勤劳淳朴的岭南村民,在这块土地上日出而作、日落而息,逐渐形成现有规模的村落。千余年来,村名多次变换,1950年更名为岭南村。沿用至今。

第一节 地理位置

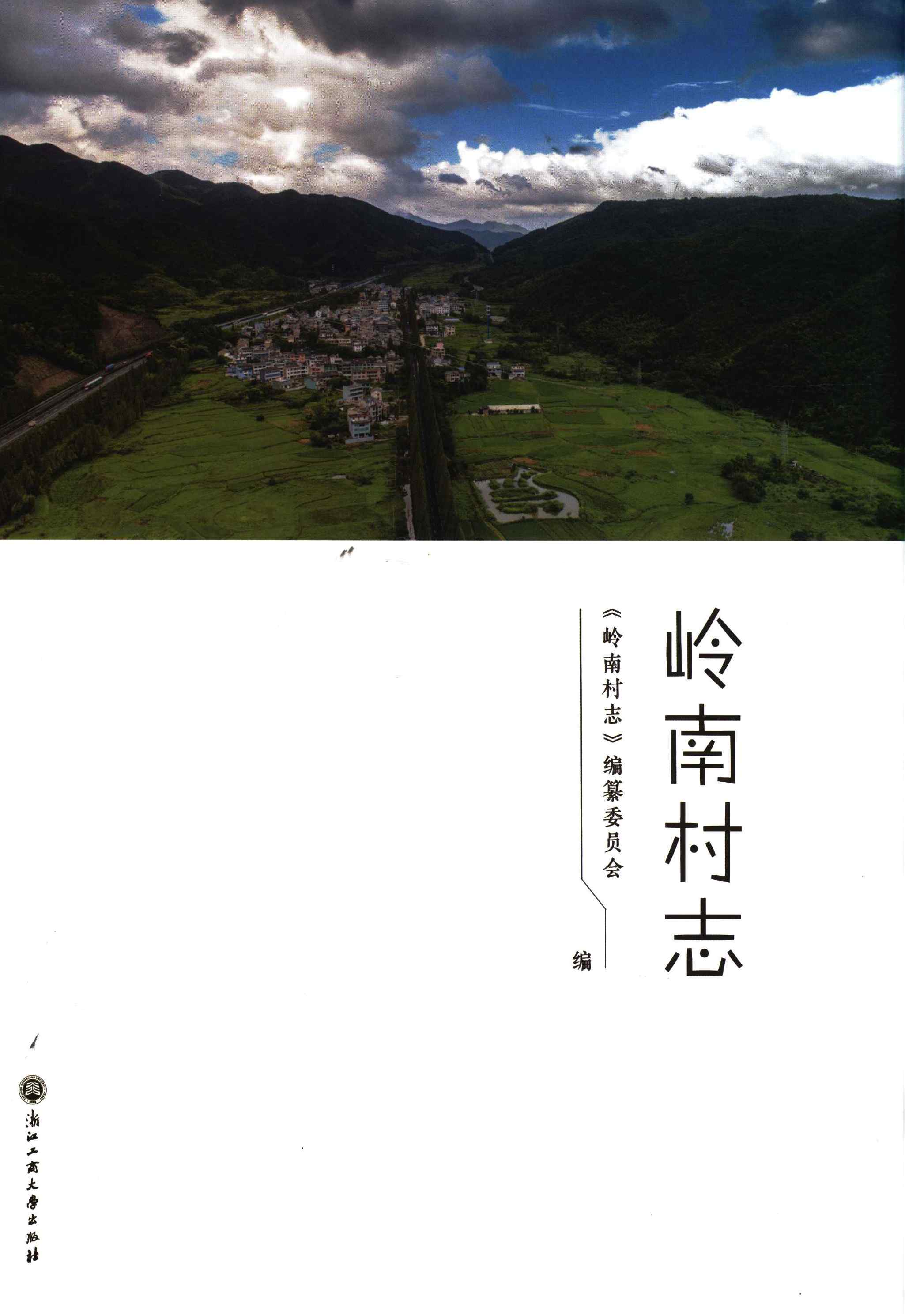

岭南村,村名以自然环境结合地理方位而得,因位于岵岫岭南面,故得岭南之名。岭南村介于北纬29°15'12"至29°16'38",东经121°19'33"至121°20'35"之间,地处宁海县之西隅,前童镇西北部。距县城12千米,距镇所在地联合村4. 2千米。东倚峰山、门前山;南临梁皇溪,与梁皇村相邻;西接梁皇山(茶园山)峰第一尖、岩门里;北枕岵岫岭,与黄坛镇相连。岭南村东、西、北三面群山环抱,中间是一片地势较为平坦的山区河谷盆地,南边是地势较为平坦宽阔的田野。村域面积为5. 5平方千米,其中山林面积为6093亩,占整个村域面积的73.9%o;耕地面积841. 2亩,占整个村域面积的10.2%;村庄建成区(包括水域)面积为1315. 8亩,占整个村域面积的15.9%

第二节 村庄简介

岭南村由岭南、东溪、响亭山3个自然村组成。3个自然村都位于山古岫岭南侧,自然条件相同。旧时,三地同属一个村,中华人民共和国成立初期,三地同为岭南村。1961年同为岭南大队,是年12月,东溪、响亭山划出岭南大队,另立东溪大队、响亭山大队。而后随村名变换,各自成为行政村。2006年,岭南、东溪、响亭山3个规模较小的行政村合并为规模较大的岭南行政村。习惯上人们把原来规模较小的岭南、东溪、响亭山3个行政村分别称为岭南自然村、东溪自然村、响亭山自然村。

岭南自然村 曾用名岭下陈,是岭南行政村村委会驻地。村庄中心地理坐标为东经121°19'42",北纬29°15'37"气海拔91米,村处前童镇西北,离镇所在地联合村4.2千米。北连东溪自然村,南临梁皇溪(梁皇溪南岸尚有小部分土地属于岭南村,梁皇溪北岸也有小部分土地属于梁皇村)。省道甬临线穿村而过,对外交通便捷。村内道路硬化,行运方便。

有2条溪流自西北向东南流经村域,汇人梁皇溪。据《岵岫岭南陈氏宗谱序》载:南宋理宗甲寅年(1254),陈启乾自仙居A滩徙居MM岭南赘董氏婿。董氏则在北宋大中祥符年间(1009-1016)在此定居,元明二代在此定居的尚有朱、周、章、倪等姓氏人员。以村在岵岫岭南面岭下,陈姓人居住较多,故称岭下陈。1950年改称岭南。

岭南自然村2018年有住户328户,常住人口908人。有耕地525.8亩,主产稻谷。尚有小麦、玉米、大豆等。村民生活以务农为主,副业有培育林业、烧炭、卖柴等,还从事猪、牛、羊、鸡、鸭等家禽家畜饲养,部分居民还兼养蚕桑,种植有茶叶、果木等。此外外出务工者也不少。现村内开有商贸服务业4家。办有3家工厂、1家公司。2018年年产值达1480万元。

东溪自然村 村庄中心地理坐标是东经121°19'53",北纬29°15'52",位于前童镇西北处,离镇所在地联合村4.5千米的岵岫岭南麓之溪边,北接响亭山自然村,南连岭南自然村。省道甬临线自村中穿过,对外交通便捷,村内道路硬化,出行方便。据《东溪岔门头魏氏宗谱》载:魏姓于明万历年间(1573-1619)自竹林迁此。据《东溪陈氏宗谱》载:清初,陈可就(1644-1650)自黄坛下张迁此。门前溪自东北向西南流过村东,直接以村所依附之溪流取为村名,称东溪。

2018年,东溪有住户87户,常住人口241人。有耕地156亩,主产稻谷,尚有小麦、玉米、大豆等。村民生活以务农为主,副业有猪、羊、鸡、鸭等家禽家畜饲养,部分村民还经营蚕桑,培育茶叶、果木等。村域内开有小店2家。近几年村民进工厂务工者较多。现有山林884亩,植被有松树、杉树、毛竹、茅草等。

响亭山自然村 村庄中心地理坐标是东经121°19'35",北纬29°15'56",位于石枧水库东南方,距前童镇所在地联合村4.6千米的岵岫岭南麓,北邻黄坛镇,南接东溪自然村。省道甬临线于村东经过,村内道路硬化,对外交通便捷。有溪流自西北向东南经村北流过。据《重修响亭山卢氏宗谱序》载:卢廷皆于明嘉靖戊戌年(1538),遨游于岵岫岭下响藤山,喜其地,遂率子弟自邑西之营前(在城关镇西大街,今已无此地名)迁居于此。据《重修岭下魏氏宗谱序》载:清初,魏启元(1680-1767)自东溪迁响藤山。据传,占时山上有树,上缠藤蔓,摇动出声,故名响藤山。村以山命名,后因谐音写作响亭山。

2018年,响亭山有住户72户,常住人口230人。有耕地84亩,主产稻谷,尚有小麦、玉米、大豆等。村民生活向以务农为主,副业有猪、羊、鸡、鸭等家禽家畜饲养,还培植有茶叶、果木等。外出务工者也不少。现有山林877亩,植被为松树、毛竹、杉木、其他杂木、茅草等。

第三节 隶属沿革

北宋大中祥符年间(1008-1016),该地隶属台州宁海县连里乡。

南宋宝祐年间(1253-1258),因该地以董姓人氏居住较多,又地处岵岫岭南侧岭下,故村名称岭下董。岭下董隶属台州宁海县连理乡宣阳里。

明初,因该地以倪姓人氏聚居较多,村改名为岭下倪。明代,宁海属台州府。明崇祯年间(1628-1644),岭下倪隶属宁海县连理乡宣阳里二十九都。

清代初期,因该地以陈姓人氏居住最多,村改名为岭下陈。清袭明制,宁海仍属台州府。清雍正六年(1728),实行村里制,岭下陈隶属宁海县第四区塘头庄。

清宣统年间(1909-1911),称宁海县拱台乡塘头庄岭下陈。

民国元年(1912),撤销府级建制,宁海县直隶浙江省。岭下陈隶属宁海县梁麓乡。

民国二十四年(1935)。实行甲保制。岭下陈隶属梁麓乡第十二保。

民国二十八年(1939),撤梁麓乡,建拱西乡,岭下陈隶属岔路区拱西乡第十二保。

中华人民共和国成立后,宁海县属台州专区。

1950年初,村名由岭下陈改为岭南村。同年,宁海县设立8个区,岔路区拱西乡第十二保改为岔路区团结乡。该地称岔路区团结乡岭南村。

1952年10月,原属台州专区的宁海县改属宁波专区。

1956年,该村称岔路区前童乡岭南村。

1957年9月,宁海县划属台州专区。

1958年10月7日,浙江省委决定撤销宁海建制,并人象山县,县治设力洋,次年4月县治迁宁海县城关镇。10月中旬,全县实行人民公社化,岭南村改称为岔路(东风)人民公社团结管理区岭南生产大队。

1961年10月,宁、象两地恢复县建制,隶属宁波专区,宁海县人民委员会与人民公社管理委员会并存。岔路(东风)人民公社团结管理区岭南生产大队改称为前童人民公社岭南生产大队。

是年,东溪、响亭山划出岭南,分立大队。

1968年11月,宁海县革命委员会成立。是年,前童公社革命委员会成立,该地隶属前童公社,分别称前童公社岭南生产大队、前童公社东溪生产大队、前童公社响亭山生产大队。

1969年1月,岭南村革命委员会成立。是年,东溪、响亭山革命委员会相继成立。

1970年,宁波专区改为宁波地区,宁海县属宁波地区。

1971年10月,宁海县恢复党政机关组织。同年,村党支部复建,东溪、响亭山党支部也相继复建。

1983年5月,撤销“政社合一”体制,人民公社改为乡,建立前童乡人民政府和乡经济合作社,生产大队改为行政村,建立村民委员会和经济合作社。该村称前童乡岭南村。7月,撤宁波地区,建宁波市,宁海县属宁波市。

1987年1月14日,改乡建镇。前童乡改为前童镇,故前童乡岭南村改称前童镇岭南村。

1992年,全县撤区扩镇并乡,撤岔路区,扩岔路、前童、桑洲3个镇,原岔路区所属所有的乡均合并。合并后,此地称宁海县前童镇岭南村。

2006年,因在全县范围内扩大村的规模,故进行并村,岭南、东溪、响亭山3个行政村合并成规模较大的岭南行政村。至此,宁海县前童镇岭南村村名被确定下来,并沿用至今。

第一节 地理位置

岭南村,村名以自然环境结合地理方位而得,因位于岵岫岭南面,故得岭南之名。岭南村介于北纬29°15'12"至29°16'38",东经121°19'33"至121°20'35"之间,地处宁海县之西隅,前童镇西北部。距县城12千米,距镇所在地联合村4. 2千米。东倚峰山、门前山;南临梁皇溪,与梁皇村相邻;西接梁皇山(茶园山)峰第一尖、岩门里;北枕岵岫岭,与黄坛镇相连。岭南村东、西、北三面群山环抱,中间是一片地势较为平坦的山区河谷盆地,南边是地势较为平坦宽阔的田野。村域面积为5. 5平方千米,其中山林面积为6093亩,占整个村域面积的73.9%o;耕地面积841. 2亩,占整个村域面积的10.2%;村庄建成区(包括水域)面积为1315. 8亩,占整个村域面积的15.9%

第二节 村庄简介

岭南村由岭南、东溪、响亭山3个自然村组成。3个自然村都位于山古岫岭南侧,自然条件相同。旧时,三地同属一个村,中华人民共和国成立初期,三地同为岭南村。1961年同为岭南大队,是年12月,东溪、响亭山划出岭南大队,另立东溪大队、响亭山大队。而后随村名变换,各自成为行政村。2006年,岭南、东溪、响亭山3个规模较小的行政村合并为规模较大的岭南行政村。习惯上人们把原来规模较小的岭南、东溪、响亭山3个行政村分别称为岭南自然村、东溪自然村、响亭山自然村。

岭南自然村 曾用名岭下陈,是岭南行政村村委会驻地。村庄中心地理坐标为东经121°19'42",北纬29°15'37"气海拔91米,村处前童镇西北,离镇所在地联合村4.2千米。北连东溪自然村,南临梁皇溪(梁皇溪南岸尚有小部分土地属于岭南村,梁皇溪北岸也有小部分土地属于梁皇村)。省道甬临线穿村而过,对外交通便捷。村内道路硬化,行运方便。

有2条溪流自西北向东南流经村域,汇人梁皇溪。据《岵岫岭南陈氏宗谱序》载:南宋理宗甲寅年(1254),陈启乾自仙居A滩徙居MM岭南赘董氏婿。董氏则在北宋大中祥符年间(1009-1016)在此定居,元明二代在此定居的尚有朱、周、章、倪等姓氏人员。以村在岵岫岭南面岭下,陈姓人居住较多,故称岭下陈。1950年改称岭南。

岭南自然村2018年有住户328户,常住人口908人。有耕地525.8亩,主产稻谷。尚有小麦、玉米、大豆等。村民生活以务农为主,副业有培育林业、烧炭、卖柴等,还从事猪、牛、羊、鸡、鸭等家禽家畜饲养,部分居民还兼养蚕桑,种植有茶叶、果木等。此外外出务工者也不少。现村内开有商贸服务业4家。办有3家工厂、1家公司。2018年年产值达1480万元。

东溪自然村 村庄中心地理坐标是东经121°19'53",北纬29°15'52",位于前童镇西北处,离镇所在地联合村4.5千米的岵岫岭南麓之溪边,北接响亭山自然村,南连岭南自然村。省道甬临线自村中穿过,对外交通便捷,村内道路硬化,出行方便。据《东溪岔门头魏氏宗谱》载:魏姓于明万历年间(1573-1619)自竹林迁此。据《东溪陈氏宗谱》载:清初,陈可就(1644-1650)自黄坛下张迁此。门前溪自东北向西南流过村东,直接以村所依附之溪流取为村名,称东溪。

2018年,东溪有住户87户,常住人口241人。有耕地156亩,主产稻谷,尚有小麦、玉米、大豆等。村民生活以务农为主,副业有猪、羊、鸡、鸭等家禽家畜饲养,部分村民还经营蚕桑,培育茶叶、果木等。村域内开有小店2家。近几年村民进工厂务工者较多。现有山林884亩,植被有松树、杉树、毛竹、茅草等。

响亭山自然村 村庄中心地理坐标是东经121°19'35",北纬29°15'56",位于石枧水库东南方,距前童镇所在地联合村4.6千米的岵岫岭南麓,北邻黄坛镇,南接东溪自然村。省道甬临线于村东经过,村内道路硬化,对外交通便捷。有溪流自西北向东南经村北流过。据《重修响亭山卢氏宗谱序》载:卢廷皆于明嘉靖戊戌年(1538),遨游于岵岫岭下响藤山,喜其地,遂率子弟自邑西之营前(在城关镇西大街,今已无此地名)迁居于此。据《重修岭下魏氏宗谱序》载:清初,魏启元(1680-1767)自东溪迁响藤山。据传,占时山上有树,上缠藤蔓,摇动出声,故名响藤山。村以山命名,后因谐音写作响亭山。

2018年,响亭山有住户72户,常住人口230人。有耕地84亩,主产稻谷,尚有小麦、玉米、大豆等。村民生活向以务农为主,副业有猪、羊、鸡、鸭等家禽家畜饲养,还培植有茶叶、果木等。外出务工者也不少。现有山林877亩,植被为松树、毛竹、杉木、其他杂木、茅草等。

第三节 隶属沿革

北宋大中祥符年间(1008-1016),该地隶属台州宁海县连里乡。

南宋宝祐年间(1253-1258),因该地以董姓人氏居住较多,又地处岵岫岭南侧岭下,故村名称岭下董。岭下董隶属台州宁海县连理乡宣阳里。

明初,因该地以倪姓人氏聚居较多,村改名为岭下倪。明代,宁海属台州府。明崇祯年间(1628-1644),岭下倪隶属宁海县连理乡宣阳里二十九都。

清代初期,因该地以陈姓人氏居住最多,村改名为岭下陈。清袭明制,宁海仍属台州府。清雍正六年(1728),实行村里制,岭下陈隶属宁海县第四区塘头庄。

清宣统年间(1909-1911),称宁海县拱台乡塘头庄岭下陈。

民国元年(1912),撤销府级建制,宁海县直隶浙江省。岭下陈隶属宁海县梁麓乡。

民国二十四年(1935)。实行甲保制。岭下陈隶属梁麓乡第十二保。

民国二十八年(1939),撤梁麓乡,建拱西乡,岭下陈隶属岔路区拱西乡第十二保。

中华人民共和国成立后,宁海县属台州专区。

1950年初,村名由岭下陈改为岭南村。同年,宁海县设立8个区,岔路区拱西乡第十二保改为岔路区团结乡。该地称岔路区团结乡岭南村。

1952年10月,原属台州专区的宁海县改属宁波专区。

1956年,该村称岔路区前童乡岭南村。

1957年9月,宁海县划属台州专区。

1958年10月7日,浙江省委决定撤销宁海建制,并人象山县,县治设力洋,次年4月县治迁宁海县城关镇。10月中旬,全县实行人民公社化,岭南村改称为岔路(东风)人民公社团结管理区岭南生产大队。

1961年10月,宁、象两地恢复县建制,隶属宁波专区,宁海县人民委员会与人民公社管理委员会并存。岔路(东风)人民公社团结管理区岭南生产大队改称为前童人民公社岭南生产大队。

是年,东溪、响亭山划出岭南,分立大队。

1968年11月,宁海县革命委员会成立。是年,前童公社革命委员会成立,该地隶属前童公社,分别称前童公社岭南生产大队、前童公社东溪生产大队、前童公社响亭山生产大队。

1969年1月,岭南村革命委员会成立。是年,东溪、响亭山革命委员会相继成立。

1970年,宁波专区改为宁波地区,宁海县属宁波地区。

1971年10月,宁海县恢复党政机关组织。同年,村党支部复建,东溪、响亭山党支部也相继复建。

1983年5月,撤销“政社合一”体制,人民公社改为乡,建立前童乡人民政府和乡经济合作社,生产大队改为行政村,建立村民委员会和经济合作社。该村称前童乡岭南村。7月,撤宁波地区,建宁波市,宁海县属宁波市。

1987年1月14日,改乡建镇。前童乡改为前童镇,故前童乡岭南村改称前童镇岭南村。

1992年,全县撤区扩镇并乡,撤岔路区,扩岔路、前童、桑洲3个镇,原岔路区所属所有的乡均合并。合并后,此地称宁海县前童镇岭南村。

2006年,因在全县范围内扩大村的规模,故进行并村,岭南、东溪、响亭山3个行政村合并成规模较大的岭南行政村。至此,宁海县前童镇岭南村村名被确定下来,并沿用至今。