内容

◆区划沿革

明崇祯年间(1628-1644)属朱开乡横溪里二十二都三图;清雍正六年(1728)为便利田赋二置庄,属东乡柘浦庄;民国二十一年(1932)属南溪乡;民国二十四年(1935),废闾邻,行保甲,茶院乡、南溪乡、许家山乡、道士桥乡和浦东乡合并成柘浦乡,属柘浦乡;1949年7月,保甲制废除,属东区柘浦乡;1950年,区、乡全面调整后,属沥洋区庙岭乡;1951年2月,为适应土地改革需要,实行小乡制,属沥洋区毛屿乡;1956年初,庙岭乡并入茶院乡,随之属沥洋区茶院乡;1958年10月,宁海、象山两县合并后,撤销区(镇)乡组织,沥洋区改为沥洋公社,茶院乡改为茶院公社管理区,南溪行政村改为生产大队;1961年7月,复区调整公社,属沥洋区毛屿公社;1983年,毛屿公社改称乡,南溪大队改称南溪村;1992年,毛屿乡撤除,并入茶院乡;2001年,坡下村并入;2006年,苔芳村并入。

◆村民小组(生产队)

生产队作为一种组织,具体存在的时间为1958年至1984年。在农村,生产队是劳动群众集体所有制的合作经济,实行独立核算、自负盈亏。生产队的土地等生产资料,归生产队集体所有。生产队在国家计划指导下,有权根据本队的实际情况因地制宜地编制生产计划,制定增产措施,指定经营管理方法;有权分配自己的产品和现金;在完成向国家交售任务的条件下,有权按国家的政策规定,处理和出售多余的农副产品。东南溪村曾以生产队(十二队)为单位,每个生产队有两个队长,队长记公分,根据每一位村民的公分数来分配物资。

◆自然村

即南方所称的“屋场”,它是一个或多个以家族、户族、氏族或其他原因自然形成的居民聚居点,其起源是由村民经过长时间在某处自然环境中人们自发形成,自然聚集在一起居住的村落;一般情况下它只有一个姓氏,是同一个祖宗的子孙后代,有相同的血缘关系。东南溪行政村辖南溪、苔芳、坡下三个自然村。

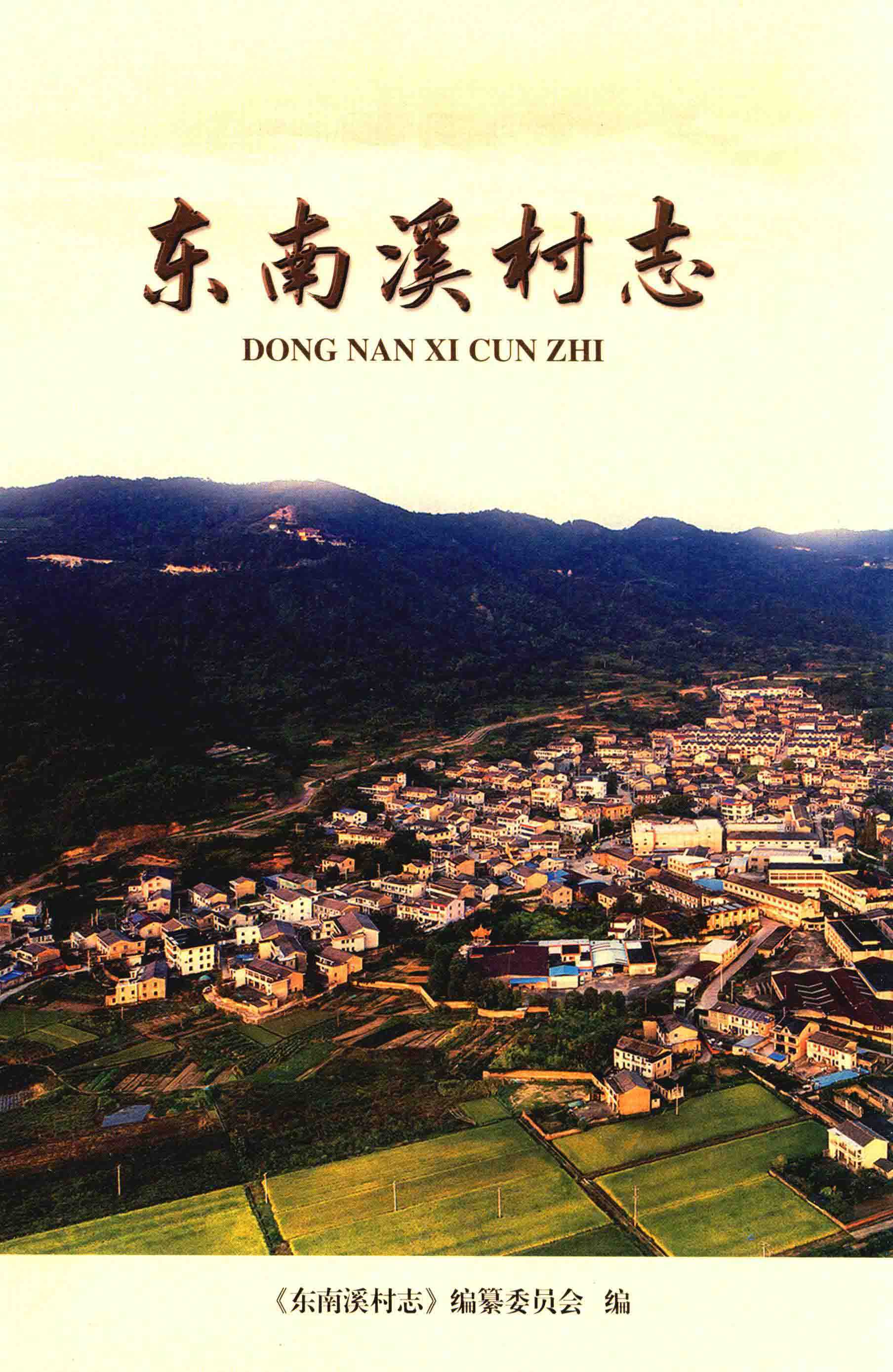

南溪自然村,原为迁自霞岭坑之傅姓居住,如今居住以陈姓村名为主。明洪武二十三年(1390)陈姓祖先自宁海县城内桃源桥搬迁至此。因村位于霞岭坑南面溪边,故名南溪。为与行政村名称保持一致,1985年更名为东南溪。

苔芳自然村,明正统年间(1436-1449)王氏由桑洲上叶村搬迁至此。因苔芳村位于海边,海涂盛产海苔,每到菜苔季节,村落一片芳香,故名苔芳。苔芳自然村原由路湾村、礁嘴村、燕楼村、苔芳村四个自然村组合而成。苔芳自然村是原毛屿乡政府、供销社、商店聚集地,交通十分便利。

坡下自然村,该村以孙姓、何姓村民为主。明嘉靖年间(1522-1566)孙氏祖先从宁海县西店樟树迁至此地。因地处坡下,故此名。

明崇祯年间(1628-1644)属朱开乡横溪里二十二都三图;清雍正六年(1728)为便利田赋二置庄,属东乡柘浦庄;民国二十一年(1932)属南溪乡;民国二十四年(1935),废闾邻,行保甲,茶院乡、南溪乡、许家山乡、道士桥乡和浦东乡合并成柘浦乡,属柘浦乡;1949年7月,保甲制废除,属东区柘浦乡;1950年,区、乡全面调整后,属沥洋区庙岭乡;1951年2月,为适应土地改革需要,实行小乡制,属沥洋区毛屿乡;1956年初,庙岭乡并入茶院乡,随之属沥洋区茶院乡;1958年10月,宁海、象山两县合并后,撤销区(镇)乡组织,沥洋区改为沥洋公社,茶院乡改为茶院公社管理区,南溪行政村改为生产大队;1961年7月,复区调整公社,属沥洋区毛屿公社;1983年,毛屿公社改称乡,南溪大队改称南溪村;1992年,毛屿乡撤除,并入茶院乡;2001年,坡下村并入;2006年,苔芳村并入。

◆村民小组(生产队)

生产队作为一种组织,具体存在的时间为1958年至1984年。在农村,生产队是劳动群众集体所有制的合作经济,实行独立核算、自负盈亏。生产队的土地等生产资料,归生产队集体所有。生产队在国家计划指导下,有权根据本队的实际情况因地制宜地编制生产计划,制定增产措施,指定经营管理方法;有权分配自己的产品和现金;在完成向国家交售任务的条件下,有权按国家的政策规定,处理和出售多余的农副产品。东南溪村曾以生产队(十二队)为单位,每个生产队有两个队长,队长记公分,根据每一位村民的公分数来分配物资。

◆自然村

即南方所称的“屋场”,它是一个或多个以家族、户族、氏族或其他原因自然形成的居民聚居点,其起源是由村民经过长时间在某处自然环境中人们自发形成,自然聚集在一起居住的村落;一般情况下它只有一个姓氏,是同一个祖宗的子孙后代,有相同的血缘关系。东南溪行政村辖南溪、苔芳、坡下三个自然村。

南溪自然村,原为迁自霞岭坑之傅姓居住,如今居住以陈姓村名为主。明洪武二十三年(1390)陈姓祖先自宁海县城内桃源桥搬迁至此。因村位于霞岭坑南面溪边,故名南溪。为与行政村名称保持一致,1985年更名为东南溪。

苔芳自然村,明正统年间(1436-1449)王氏由桑洲上叶村搬迁至此。因苔芳村位于海边,海涂盛产海苔,每到菜苔季节,村落一片芳香,故名苔芳。苔芳自然村原由路湾村、礁嘴村、燕楼村、苔芳村四个自然村组合而成。苔芳自然村是原毛屿乡政府、供销社、商店聚集地,交通十分便利。

坡下自然村,该村以孙姓、何姓村民为主。明嘉靖年间(1522-1566)孙氏祖先从宁海县西店樟树迁至此地。因地处坡下,故此名。

相关地名

东南溪村

相关地名