第一章 地理建置

| 内容出处: | 《东南溪村志》 图书 |

| 唯一号: | 113020020240000908 |

| 颗粒名称: | 第一章 地理建置 |

| 分类号: | K292.55 |

| 页数: | 8 |

| 页码: | 14-21 |

| 摘要: | 本文记述了东南溪村位于北纬29.17.31度,东经121.33.49度,三门湾畔大梁山下,属茶院乡。村庄坐北朝南,背山面海,地貌独特,属于山区河谷盆地地貌,自然风光优美。境内地质构造属于华南台块浙闽隆起带东南沿海断裂褶皱区。气候属于亚热带季风性湿润气候区,温暖湿润,四季分明。水系丰富,土壤肥沃,植被茂盛,属于亚热带常绿阔叶林分布地区。物产丰富,有耐酸土、石材矿、大梁山矿泉水等资源,农林渔产品也十分丰富。建置沿革方面,东南溪村历经多次区划调整,现辖南溪、苔芳、坡下三个自然村,曾以生产队为单位进行集体经济管理。 |

| 关键词: | 东南溪村 地方志 地理建置 |

内容

第一节 地理位置

◆位置面积

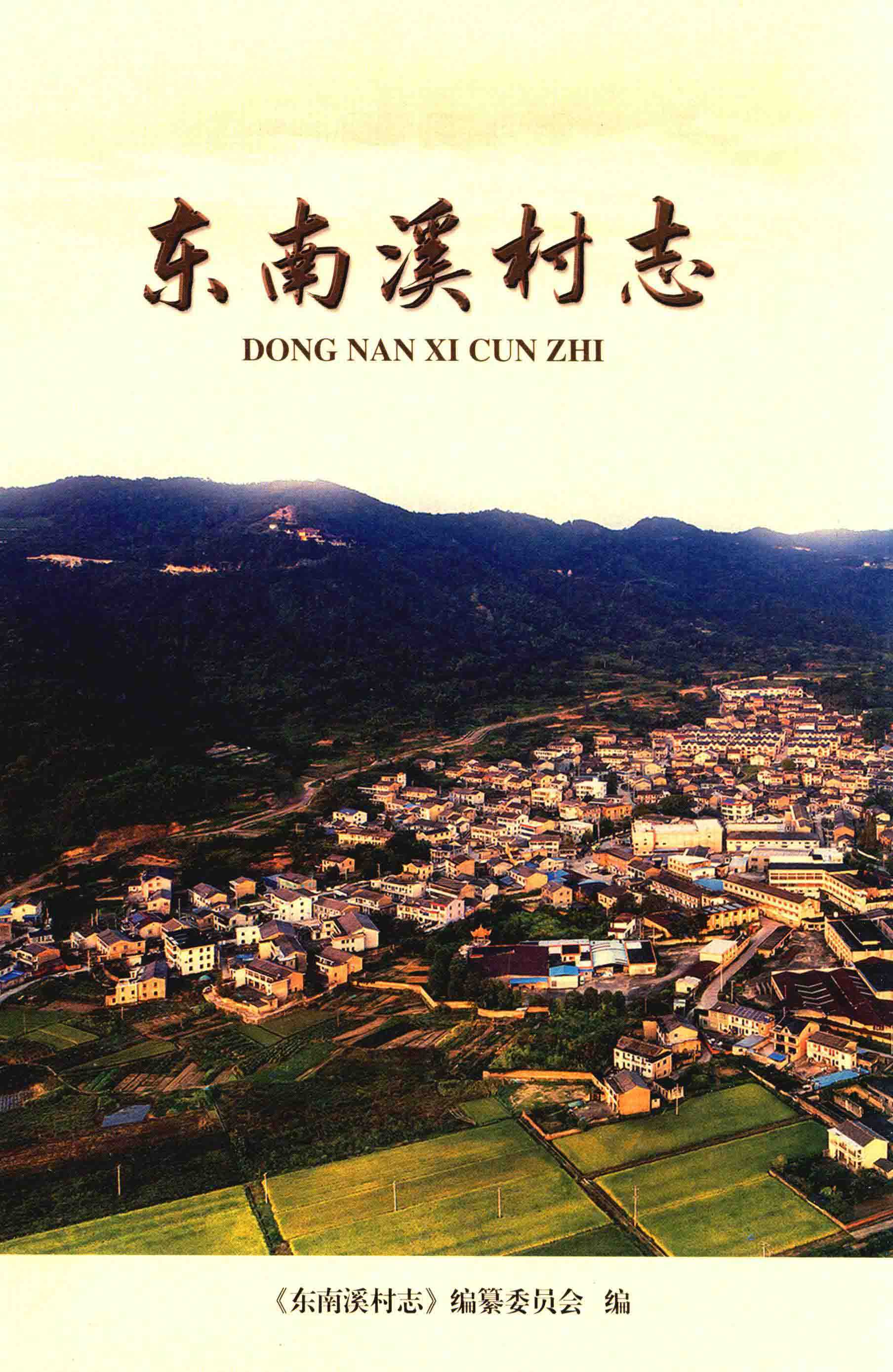

位于北纬29.17.31度,东经121.33.49度,三门湾畔大梁山下,距宁海县城关镇东13公里,属茶院乡。因地处霞屿坑南面溪边,故名南溪,后因重名,以位于县境东部,改名为东南溪村。整个村庄坐北朝南,东临三门湾,南倚大梁山,西靠妙峰山、许家山,北接庙岭村。三门湾为半封闭海湾,北距定海港80海里,南距海门港34海里,东北靠象山半岛,湾口宽14海里,纵长18海里,总面积12128平方公里,是浙江省内仅次于杭州湾的第二大海湾。

◆地貌山脉

属于典型的山区河谷盆地地貌,四周均有山体丘陵环绕,大梁山、妙峰山、许家山分布四周。村域背山面海,地貌独特。范围约有近一半面积为自然山体,山势起伏平缓,自然风光优美,植被覆盖良好,生态系统完善。村域内侧主要为平原谷地,地形较为平缓,地势主要呈西高东低,南高北低。村域内部主要有一条自然河流,依自然地势从西至东,最终汇入毛屿港。

第二节 自然环境

◆地质

境内地质构造属于华南台块浙闽隆起带东南沿海断裂褶皱区,新华夏系一级第二隆起带的东北端。出露地层主要是上侏罗统陆相火山岩系,其次是白垩火山一沉积岩系。此外,还有一些零散的上新统玄武岩。出露最早的底层为酸性、中酸性熔结凝灰岩,分布最广的地层是酸性火山碎屑岩。

地貌特征,据推测是在距今2.5亿年中生代就已经成雏形,经过长期的演变,东南溪村的山脉、峡谷、河流、海域和岛屿的排列,都显示出燕山运动晚期的构造地貌。《浙江省海岸带资源综合调查报告》显示:三门湾海岸的变迁,大约在1.2万年前,海平面位于50至60米等深线一带;9000年前,大约位于50米等深线附近;8000年前,位于15至20米等深线一带;7000年前后海平面与目前接近,海岸发育进入新阶段。10世纪左右,海滩地已经具备开垦条件。18世纪以后,尤其是20世纪60至90年代,东南溪村在人工围垦促淤的作用下,淤泥堆积明显加快,海岸线向东、东南退去,整个村庄地貌,由山、海、平原和岛屿岸线组成。

◆气候

属于亚热带季风性湿润气候区,常年以东南风为主,气候温暖湿润,四季分明,日照充足,雨水充沛。夏半年受副热带环流影响,多吹东南风,热而多雷阵雨,梅雨绵绵,时而有热带气旋影响,由于西部山区对气流的抬升作用,易发大雨大暴雨;冬半年受大陆气团影响,多吹偏北风,冷而少雨,时常有冷空气侵袭,冰冻雨雪相伴。

一般的入春时间在3月26日,春季长65天;5月30日入夏,夏季长114天;9月20日入秋,秋季长68天;11月28日入冬,冬季长118天。年平均气温16.4℃,7月气温最高,1月份气温最低。年平均降水量为1722毫米。8月降水量最多,12月降水量最少。年平均日照1757小时。9月光照时间最多,2月光照时间最少。年平均无霜期为248天,年平均梅雨期25天,常年6月中旬初入梅,7月上旬出梅。

◆水系

境域山多水多,水系依山势走向,从山区流向大溪载入海,域内主要的河流有南溪、八斗坑溪、上坑溪等。八斗坑、上坑两条溪流从山中流出,交汇于步瀛桥下,汇成一条河流,水质优良。

◆土壤

地势西南高,东北低,属于山区谷口盆地。东北部主要由溪流扫荡夹带的泥沙、砾石堆积而成,地貌呈阶地,冲积扇、冲积堆等,组成物质多为潮土,砂感明显,易渗水漏肥,地下水较丰富。东南部主要是滩涂、海塘,由自然淤泥和人工开垦形成了现在的地貌土壤。土壤由青紫泥演变而来,质地较粘韧,进而向黄斑土过渡,土地基本不受冷性影响,供肥保肥能力比较协调。

◆植被

属于亚热带常绿阔叶林浙闽山丘甜槠、木荷区,是典型的常绿阔叶林的分布地区。森林植物有樟树、冬青树、山茶树、银杏树等。因为靠海,所以在沿海淤积不久的涂地上,或者没有开垦的荒芜碱性地带,形成耐咸水草、芦苇、海藻、海米等植物,主要分布在河道、水库、池塘等地。水生植物有蕴草、水花生、浮萍、凤眼莲和水浮莲。

◆物产

矿产资源多样,主要有耐酸土和石材矿。耐酸土主要为酸性岩及其风化物,分布较广,储量大,在一定温度下焙烧后加工成粉,在浓硫酸介质下的耐酸率高达98%以上,可用于橡胶、纺织、冶金、化工等防腐工程。

水资源丰富,大梁山矿泉水是优质的水资源,含有氡、锌、硒等多种微量元素,属于含锶的偏硅酸重碳酸钙型矿泉水,可作饮用矿泉水。

农林渔产品丰富,农产品有棉花、水稻、油菜籽、小麦、洋芋、花生、蚕豆等,林业产品有猕猴桃、柑桔、西瓜、茶叶、山笋等,海产品有海苔、鱼、虾、蟹等。

第三节 建置沿革

◆区划沿革

明崇祯年间(1628-1644)属朱开乡横溪里二十二都三图;清雍正六年(1728)为便利田赋二置庄,属东乡柘浦庄;民国二十一年(1932)属南溪乡;民国二十四年(1935),废闾邻,行保甲,茶院乡、南溪乡、许家山乡、道士桥乡和浦东乡合并成柘浦乡,属柘浦乡;1949年7月,保甲制废除,属东区柘浦乡;1950年,区、乡全面调整后,属沥洋区庙岭乡;1951年2月,为适应土地改革需要,实行小乡制,属沥洋区毛屿乡;1956年初,庙岭乡并入茶院乡,随之属沥洋区茶院乡;1958年10月,宁海、象山两县合并后,撤销区(镇)乡组织,沥洋区改为沥洋公社,茶院乡改为茶院公社管理区,南溪行政村改为生产大队;1961年7月,复区调整公社,属沥洋区毛屿公社;1983年,毛屿公社改称乡,南溪大队改称南溪村;1992年,毛屿乡撤除,并入茶院乡;2001年,坡下村并入;2006年,苔芳村并入。

◆村民小组(生产队)

生产队作为一种组织,具体存在的时间为1958年至1984年。在农村,生产队是劳动群众集体所有制的合作经济,实行独立核算、自负盈亏。生产队的土地等生产资料,归生产队集体所有。生产队在国家计划指导下,有权根据本队的实际情况因地制宜地编制生产计划,制定增产措施,指定经营管理方法;有权分配自己的产品和现金;在完成向国家交售任务的条件下,有权按国家的政策规定,处理和出售多余的农副产品。东南溪村曾以生产队(十二队)为单位,每个生产队有两个队长,队长记公分,根据每一位村民的公分数来分配物资。

◆自然村

即南方所称的“屋场”,它是一个或多个以家族、户族、氏族或其他原因自然形成的居民聚居点,其起源是由村民经过长时间在某处自然环境中人们自发形成,自然聚集在一起居住的村落;一般情况下它只有一个姓氏,是同一个祖宗的子孙后代,有相同的血缘关系。东南溪行政村辖南溪、苔芳、坡下三个自然村。

南溪自然村,原为迁自霞岭坑之傅姓居住,如今居住以陈姓村名为主。明洪武二十三年(1390)陈姓祖先自宁海县城内桃源桥搬迁至此。因村位于霞岭坑南面溪边,故名南溪。为与行政村名称保持一致,1985年更名为东南溪。

苔芳自然村,明正统年间(1436-1449)王氏由桑洲上叶村搬迁至此。因苔芳村位于海边,海涂盛产海苔,每到菜苔季节,村落一片芳香,故名苔芳。苔芳自然村原由路湾村、礁嘴村、燕楼村、苔芳村四个自然村组合而成。苔芳自然村是原毛屿乡政府、供销社、商店聚集地,交通十分便利。

坡下自然村,该村以孙姓、何姓村民为主。明嘉靖年间(1522-1566)孙氏祖先从宁海县西店樟树迁至此地。因地处坡下,故此名。

◆位置面积

位于北纬29.17.31度,东经121.33.49度,三门湾畔大梁山下,距宁海县城关镇东13公里,属茶院乡。因地处霞屿坑南面溪边,故名南溪,后因重名,以位于县境东部,改名为东南溪村。整个村庄坐北朝南,东临三门湾,南倚大梁山,西靠妙峰山、许家山,北接庙岭村。三门湾为半封闭海湾,北距定海港80海里,南距海门港34海里,东北靠象山半岛,湾口宽14海里,纵长18海里,总面积12128平方公里,是浙江省内仅次于杭州湾的第二大海湾。

◆地貌山脉

属于典型的山区河谷盆地地貌,四周均有山体丘陵环绕,大梁山、妙峰山、许家山分布四周。村域背山面海,地貌独特。范围约有近一半面积为自然山体,山势起伏平缓,自然风光优美,植被覆盖良好,生态系统完善。村域内侧主要为平原谷地,地形较为平缓,地势主要呈西高东低,南高北低。村域内部主要有一条自然河流,依自然地势从西至东,最终汇入毛屿港。

第二节 自然环境

◆地质

境内地质构造属于华南台块浙闽隆起带东南沿海断裂褶皱区,新华夏系一级第二隆起带的东北端。出露地层主要是上侏罗统陆相火山岩系,其次是白垩火山一沉积岩系。此外,还有一些零散的上新统玄武岩。出露最早的底层为酸性、中酸性熔结凝灰岩,分布最广的地层是酸性火山碎屑岩。

地貌特征,据推测是在距今2.5亿年中生代就已经成雏形,经过长期的演变,东南溪村的山脉、峡谷、河流、海域和岛屿的排列,都显示出燕山运动晚期的构造地貌。《浙江省海岸带资源综合调查报告》显示:三门湾海岸的变迁,大约在1.2万年前,海平面位于50至60米等深线一带;9000年前,大约位于50米等深线附近;8000年前,位于15至20米等深线一带;7000年前后海平面与目前接近,海岸发育进入新阶段。10世纪左右,海滩地已经具备开垦条件。18世纪以后,尤其是20世纪60至90年代,东南溪村在人工围垦促淤的作用下,淤泥堆积明显加快,海岸线向东、东南退去,整个村庄地貌,由山、海、平原和岛屿岸线组成。

◆气候

属于亚热带季风性湿润气候区,常年以东南风为主,气候温暖湿润,四季分明,日照充足,雨水充沛。夏半年受副热带环流影响,多吹东南风,热而多雷阵雨,梅雨绵绵,时而有热带气旋影响,由于西部山区对气流的抬升作用,易发大雨大暴雨;冬半年受大陆气团影响,多吹偏北风,冷而少雨,时常有冷空气侵袭,冰冻雨雪相伴。

一般的入春时间在3月26日,春季长65天;5月30日入夏,夏季长114天;9月20日入秋,秋季长68天;11月28日入冬,冬季长118天。年平均气温16.4℃,7月气温最高,1月份气温最低。年平均降水量为1722毫米。8月降水量最多,12月降水量最少。年平均日照1757小时。9月光照时间最多,2月光照时间最少。年平均无霜期为248天,年平均梅雨期25天,常年6月中旬初入梅,7月上旬出梅。

◆水系

境域山多水多,水系依山势走向,从山区流向大溪载入海,域内主要的河流有南溪、八斗坑溪、上坑溪等。八斗坑、上坑两条溪流从山中流出,交汇于步瀛桥下,汇成一条河流,水质优良。

◆土壤

地势西南高,东北低,属于山区谷口盆地。东北部主要由溪流扫荡夹带的泥沙、砾石堆积而成,地貌呈阶地,冲积扇、冲积堆等,组成物质多为潮土,砂感明显,易渗水漏肥,地下水较丰富。东南部主要是滩涂、海塘,由自然淤泥和人工开垦形成了现在的地貌土壤。土壤由青紫泥演变而来,质地较粘韧,进而向黄斑土过渡,土地基本不受冷性影响,供肥保肥能力比较协调。

◆植被

属于亚热带常绿阔叶林浙闽山丘甜槠、木荷区,是典型的常绿阔叶林的分布地区。森林植物有樟树、冬青树、山茶树、银杏树等。因为靠海,所以在沿海淤积不久的涂地上,或者没有开垦的荒芜碱性地带,形成耐咸水草、芦苇、海藻、海米等植物,主要分布在河道、水库、池塘等地。水生植物有蕴草、水花生、浮萍、凤眼莲和水浮莲。

◆物产

矿产资源多样,主要有耐酸土和石材矿。耐酸土主要为酸性岩及其风化物,分布较广,储量大,在一定温度下焙烧后加工成粉,在浓硫酸介质下的耐酸率高达98%以上,可用于橡胶、纺织、冶金、化工等防腐工程。

水资源丰富,大梁山矿泉水是优质的水资源,含有氡、锌、硒等多种微量元素,属于含锶的偏硅酸重碳酸钙型矿泉水,可作饮用矿泉水。

农林渔产品丰富,农产品有棉花、水稻、油菜籽、小麦、洋芋、花生、蚕豆等,林业产品有猕猴桃、柑桔、西瓜、茶叶、山笋等,海产品有海苔、鱼、虾、蟹等。

第三节 建置沿革

◆区划沿革

明崇祯年间(1628-1644)属朱开乡横溪里二十二都三图;清雍正六年(1728)为便利田赋二置庄,属东乡柘浦庄;民国二十一年(1932)属南溪乡;民国二十四年(1935),废闾邻,行保甲,茶院乡、南溪乡、许家山乡、道士桥乡和浦东乡合并成柘浦乡,属柘浦乡;1949年7月,保甲制废除,属东区柘浦乡;1950年,区、乡全面调整后,属沥洋区庙岭乡;1951年2月,为适应土地改革需要,实行小乡制,属沥洋区毛屿乡;1956年初,庙岭乡并入茶院乡,随之属沥洋区茶院乡;1958年10月,宁海、象山两县合并后,撤销区(镇)乡组织,沥洋区改为沥洋公社,茶院乡改为茶院公社管理区,南溪行政村改为生产大队;1961年7月,复区调整公社,属沥洋区毛屿公社;1983年,毛屿公社改称乡,南溪大队改称南溪村;1992年,毛屿乡撤除,并入茶院乡;2001年,坡下村并入;2006年,苔芳村并入。

◆村民小组(生产队)

生产队作为一种组织,具体存在的时间为1958年至1984年。在农村,生产队是劳动群众集体所有制的合作经济,实行独立核算、自负盈亏。生产队的土地等生产资料,归生产队集体所有。生产队在国家计划指导下,有权根据本队的实际情况因地制宜地编制生产计划,制定增产措施,指定经营管理方法;有权分配自己的产品和现金;在完成向国家交售任务的条件下,有权按国家的政策规定,处理和出售多余的农副产品。东南溪村曾以生产队(十二队)为单位,每个生产队有两个队长,队长记公分,根据每一位村民的公分数来分配物资。

◆自然村

即南方所称的“屋场”,它是一个或多个以家族、户族、氏族或其他原因自然形成的居民聚居点,其起源是由村民经过长时间在某处自然环境中人们自发形成,自然聚集在一起居住的村落;一般情况下它只有一个姓氏,是同一个祖宗的子孙后代,有相同的血缘关系。东南溪行政村辖南溪、苔芳、坡下三个自然村。

南溪自然村,原为迁自霞岭坑之傅姓居住,如今居住以陈姓村名为主。明洪武二十三年(1390)陈姓祖先自宁海县城内桃源桥搬迁至此。因村位于霞岭坑南面溪边,故名南溪。为与行政村名称保持一致,1985年更名为东南溪。

苔芳自然村,明正统年间(1436-1449)王氏由桑洲上叶村搬迁至此。因苔芳村位于海边,海涂盛产海苔,每到菜苔季节,村落一片芳香,故名苔芳。苔芳自然村原由路湾村、礁嘴村、燕楼村、苔芳村四个自然村组合而成。苔芳自然村是原毛屿乡政府、供销社、商店聚集地,交通十分便利。

坡下自然村,该村以孙姓、何姓村民为主。明嘉靖年间(1522-1566)孙氏祖先从宁海县西店樟树迁至此地。因地处坡下,故此名。

相关地名

东南溪村

相关地名