新疆古代服饰的质地丝绸

| 知识出处: | 《新疆古代服饰艺术》 |

| 唯一号: | 320934020210001038 |

| 专题名称: | 新疆古代服饰的质地丝绸 |

| 文件路径: | 3209/01/object/PDF/320910020210000031/001 |

| 起始页: | 0122.pdf |

| 专题类型: | 其他 |

专题描述

走进新疆维吾尔自治区博物馆里是展厅,仿佛西域数千年灿烂文明正向我们走来,这里展出的陶器、铜器、木器、简文书、钱币、纺织品、绘画艺术作品、雕塑艺术作品等近300件精美文物,展示了新疆古代各民族文化发展的生动多彩的历史画卷,其中最引人注目的还是新疆丝路沿线出土的轻柔美丽、绚丽多彩的丝织品。民丰县尼雅古墓出土的“五星出东方利中国”铭文护搏(图14),若羌县楼兰古墓出土的“长寿光明”锦、鹿纹锦,尉犁县营盘古墓出土的红地“登高”锦、“寿”字锦,吐鲁番阿斯塔那古墓出土的狩猎纹印花纱(图15)、“胡王”锦(图16)都是新疆乃至全国古代文物中的宝中之宝,这些丝织品虽历经一千余年,色彩依旧艳丽,文字历历在目,图案清晰可辨,充分表现了汉、唐时期西域与中原地区密切的经济、文化联系和我国人民在丝绸纺织方面所取得的巨大成就。

中国是丝绸的故乡,养蚕、巢丝、织绸是我国古代对世界文化的一个重大贡献。1989年河南荥阳青台村一处仰韶文化的遗址中出土了距今5500年的平纹丝织品。甲骨文中就有蚕、桑、丝、帛的象形字。早在商代,我国人民就能织造菱格形回纹的丝织品,到公元前3世纪时即以生产丝绸而被誉为“东方丝绸”,英文serica(中国)即由serge(丝)转化而来,与玉、漆、瓷被誉为中国文化的四大特征。

从汉代起中国大量的丝绸就沿着张骞开辟的丝绸之路,源源不断地运往西方。这条沟通东西方文化、贸易的交通大道,以美丽的丝绸命名,表明中国丝绸对世界文化的重大影响(图17)。

关于蚕种和养蚕技术的记载,最早的是唐代高僧玄奘法师在他所著的《大唐西域记》中,书中讲到瞿撒旦那国(现在的和田一带)引进中国桑种和蚕种的故事。据说瞿撒旦那国王喜欢中国的丝绸,希望自己国内能栽桑养蚕,于是去一个被称为“东国”的国家,取桑种和蚕种,遭到拒绝,“东国”还下令严守关卡,禁止桑种和蚕种运往国外。瞿撒旦那国王求不到桑种和蚕种,只好要求与东国通婚以智得蚕种。东国为了结好邻邦,便答应把公主嫁给他。瞿撒旦那国王便秘密嘱咐去迎娶的妇人说,请她带桑种和蚕种,使公主能自制衣服,公主同意了这一要求,果然在离国之前把桑种和蚕种藏在帽子里,躲过了检查,顺利带到了瞿撒旦那国。这个传说十分迷人,在藏文《于阗国史》中也有大致相同的记述。有趣的是英国人斯坦因在1901年在屋于克里遗址发现了一块古代版画。版画中央有一个盛装的贵妇人,她头带着帽子,左右两边各立一侍女,左边的侍女用右手指着贵妇人的帽子。斯坦因认为画中的贵妇人就是帽子里偷藏桑种和蚕种的东国公主。这幅画的内容,正好与传说相吻合,为传说的可靠性增加了一个物证。关于这个故事发生的年代,史书上没有确切的记载,不过考古资料表明,新疆在东汉时期已经能够织造丝绸。对于“东国”的地理位置众说纷纭,有的说是长安,有的说是敦煌,还有说高昌的,有说鄯善的,莫衷一是,但有一点可以肯定,丝绸是由中原传入和田在内的西域各地,然后由西域传向西方各国的。

西域是我国古代通向西方的门户,丝织技术传入西域后,大约在三国时期,又被传到波斯,到了隋唐时期,波斯人已经能够生产出技术要求比较高的绫锦了。中国桑蚕技术传入欧洲的时间大约是公元6世纪。据史料记载:在查士丁尼大帝时代,有两个僧人自中国回罗马,密藏蚕卵于竹杖之中,从而将蚕带到了君士坦丁堡,从此欧洲也兴起了养蚕业。

当我国丝绸远销到希腊罗马后,这些轻柔光亮、五彩缤纷的商品受到各国人民的喜爱和赞扬,被誉为“东方绚丽的彩霞”。罗马作家普林尼在其《自然史》中称赞,中国透明的薄纱表现出罗马少女的美。博物学家白内里的《博物志》说,中国丝“贩运至罗马,附上贵族之妇女,裁成衣服,光彩夺目。由地球的东端运到西端,极其辛苦”。大量丝织品的流入,引起了该国经济的变化,使黄金、白银大量外流。其统治者第比留斯曾下令,禁止男子穿丝绸,但贵族对丝绸的喜爱有增无减,反而越来越多的人穿丝绸,有的还用丝绸做帷幕、帘帐等。

考古人员在罗马境内地中海东岸发现了中国的丝绸,叙利亚的帕尔米拉曾出土过几十件中国丝绸,其中汉代菱格花纹绮举世闻名。此外,考古人员还在吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、蒙古、瑞典都发现了中国生产的丝绸。不过在公元前的很长一段时间里,中国丝绸向外输出的数量极为稀少。据西方史料记载,古罗马的恺撒大帝有一次穿着中国丝袍在剧场看戏,在场的王公大臣面对那光彩华丽的丝绸,一时无心看戏,把目光都集中在皇服上,羡慕不已。

丝绸传到西方之后把皇家宫殿点缀的更加富丽堂皇,使各种盛会增添了光彩。中世纪时欧洲每次的贸易交往,差不多均与丝绸有关。东罗马帝国为了与安息(古波斯)争夺丝绸贸易的控制权,公元571年爆发了战争,西方史上称为“丝绢之战”。意大利威尼斯人不仅大量购买丝绸,而且还养蚕,丝织工人帮助它们开发自己的丝绸工业,到十三世纪,意大利成为西方的丝绸中心。丝绸积累起来的财富资助了意大利的文艺复兴。在法王法朗西斯推动下,法国里昂的丝绸业在十六世纪开始繁荣起来。

朝鲜和日本是中国的近邻,我国桑蚕技术传入这两个国家的时间肯定比西方要早得多,据《汉书》记载,在殷商时期就

有可能传到了朝鲜。专家们认为,织丝技术传入日本的时间不会晚于汉代。中国先进的织丝技术传入日本后,带动了当地经济的迅速发展,如日本明治维新后,政府重视发展丝织业,并通过开拓生丝市场,使日本经济蒸蒸日上,目前世界30多个国家生产丝绸,中国产茧量和产丝量均居世界首位。

丝绸传入西域后受到各族人民的喜爱,但当时中原与内地路途遥远,运输成本较高,所以一直到战国时期,还是只有当地上层贵族才能享用,一般平民只能穿毛、麻等质地的服饰。考古资料表明,新疆最早的丝绸出自乌鲁木齐的阿拉沟墓葬中,1976年考古人员在这里发现了许多丝绸残片,其中一件凤纹刺绣值得关注。到了汉晋时期,新疆民丰县尼雅古墓、若羌县楼兰遗址古墓、尉犁县营盘古墓、洛浦县山普拉古墓都发现了色彩鲜艳的丝织品。这一时期丝绸的组织,是经线显花加纬的的重经平纹。图案则以动物纹样为主,有飞龙、奔虎、麒麟、仙鹤、凤凰、辟邪、三足乌等,点缀着茱萸、灵芝等植物,再与流动着的曲波状连烟、云气纹相结合,使整个锦面充满动感,气势非凡,呈现出飞动之美,与此同时还充满神异的气氛。其间还织出“万事如意”“延年益寿”“长寿光明”“五星出东方利中国”“王侯合昏千秋万岁”“登高”“世毋极宜二亲传子孙”等隶书铭文,表达了人民多子多福、长寿延年、前途光明、高官俸禄等美好愿望。这些丝织品都是墓葬中出土的,不难猜测,希望过世的亲人到了另一个世界,也能够荣华富贵、儿孙满堂(图18)。

到了北朝至唐代,随着西域与周边地区经济文化交流的不断加深,西亚波斯的文化艺术出入西域,西域的丝绸文化呈现出多元文化的色彩。不仅有本地生产的“龟兹锦”、“疏勒锦”、“高昌锦”,而且还有波斯帝国传入的“波斯锦”,其中最流行的是“波斯锦”。“波斯锦”又称联珠纹锦,即是以圆珠缀成圆圈,其中填饰动物、人物、花草等主题纹样,有联珠兽纹锦、联珠对鹿纹锦、联珠骑士纹锦等。1959年吐鲁番阿斯塔那墓葬出土的一件联珠鹿纹锦(图19),图案十分精美。在这幅画面上,硕大丰腴的鹿,抬着高傲的头,昂首阔步地走在路上,鹿角由粗变细,鹿头用简练的波线勾出,颈部系一条连贯三角形的丝带,迎风飘起。丰腴的鹿身上点缀着三个三角形和三个圆圈。四肢短小,与肥胖的身体形成对比。整个画面富有动感,装饰性较强,特别是联珠纹的鹿形造型严谨,姿态生动,表现了盛唐时期流行的圆润饱满、清新活泼的艺术风格。唐锦称为“纬锦”,区别于汉代的“经锦,”这种织法不仅可以织出更复杂的花纹,而且可以显出华丽的色彩。新疆各地的墓葬出土的丝织品,除织锦之外,还有绮、罗、绢、绫、帛、縠、纱、刺绣、缂丝等多样丝织品。专家对吐鲁番出土的唐代丝绸曾做过色谱分析,发现其中色彩极为丰富,多达24种,呈现出华丽流畅、丰满绚丽的艺术特色。

1998年,自治区博物馆考古队在且末县扎滚鲁克墓地进行考古发掘,发现了纹饰精美的丝绸,其中一部分为平纹纬锦(图20),是当地居民生产出来的,如这里出土的白底红条纹锦、白底红色花草纹锦、烟色底动物纹锦、胭脂红底狩猎纹锦等,色彩图案具有本地特色。这些丝绸的时代为公元3~5世纪,说明在汉末魏晋时期,西域人民和中原人民一样能够生产丝绸了。业内人士指出,这些丝绸的质量和内地相比还有一定的差距,所以中原生产的丝绸更受西域居民的喜爱。

知识出处

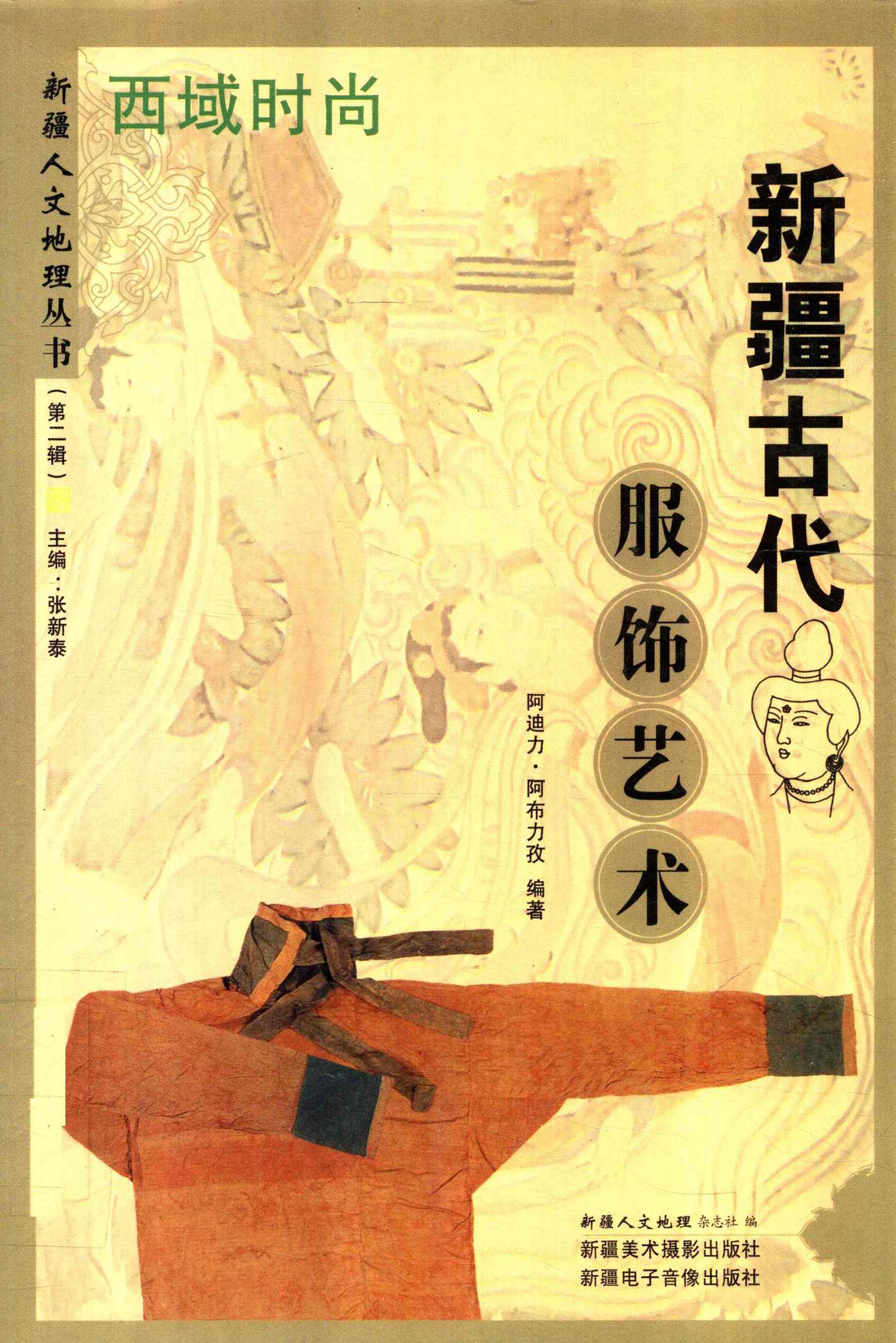

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读