新疆古代服饰组成部分半臂

| 知识出处: | 《新疆古代服饰艺术》 |

| 唯一号: | 320934020210001025 |

| 专题名称: | 新疆古代服饰组成部分半臂 |

| 文件路径: | 3209/01/object/PDF/320910020210000031/001 |

| 起始页: | 0082.pdf |

| 专题类型: | 其他 |

专题描述

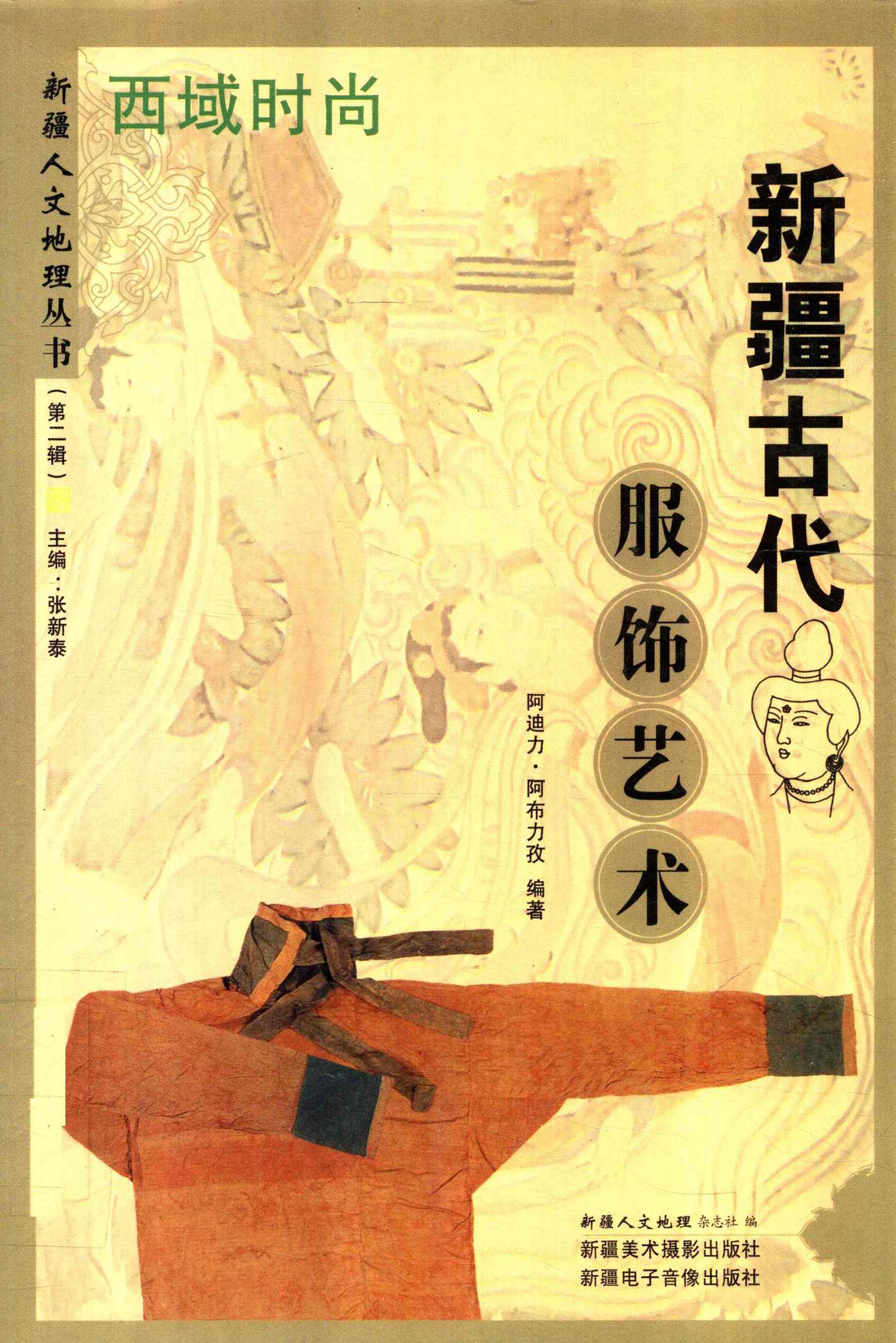

半臂是汉晋时期西域女子的新式衣着,是一种由襦发展而来的无领或翻领对襟或套头的短袖外衣。因为短袖衣的衣袖为一般袖子的一半,所以汉代也叫“半袖”。新疆古代早期的半臂装是用毛布缝制的,如新疆博物馆收藏的一件半臂装看起来比较原始(图7),1985年出土于且末县扎滚鲁克墓葬,距今2800年,用条纹毛布缝制而成,款式为开襟短袖。考古人员还在扎滚鲁克墓葬中发现了同一时代的毛布护胸(图8),是古代且末人的内衣。1959年民丰县尼雅东汉墓出土的一件半臂装用深黄色绢作面,淡黄色绢衬里,款式为无襟套头式,衣领为交领,衣的袖子为半袖,呈喇叭状,十分宽大,衣的下摆也十分宽大,并在腰的两侧各缝五条草绿色长绢带,装饰效果十分明显(图9)。

这种用丝织物在衣服上面加缝饰带的习俗流传至今,如现在民丰、于阗、且末等县的妇女们穿的长袷袢上就有这种装饰,不同的是,饰带缝于袷袢胸部两侧,依次排列七条尖头对称的蓝色绸布条图案,领、袖、底部用同样颜色绸装饰边缘,这种独具民族风格的服饰给人以新奇的美感。

半臂也是唐代女装中十分常见的新式衣着,一般为短袖对襟上衣,没有纽带,只在胸前用衣襟上的带系住,穿时底摆掩于裙腰内,或围于裙腰外。阿斯塔那206号墓出土的女舞俑,穿着的紧身半臂衣,款式为“V”领对襟,两袖仅及人臂之半。半臂在新疆克孜尔等处的石窟壁画中也可以见到。西域地区昼夜温差较大,半臂这种形式的外衣,十分适合当地气候变化时穿用。半臂通常采用质地较好的锦缎制作。《新唐书·地理志》曾记载当时扬州进贡的物品中有一种“半臂子”。半臂用料和花纹十分考究。诗人李贺的《唐儿歌》中有“银鸾啖光踏半臂”的句子描写的可能就是一种用银线织出的半臂。阿斯塔那206号墓出,土的女舞俑(图10),穿着的半臂虽然不是用银线织出的,但它的面料是当时十分珍贵的鲜艳夺目的联珠兽纹锦。联珠纹通常被认为是波斯萨珊王朝的一种纹饰。联珠纹锦在吐鲁番阿斯塔那古墓出土较多,它的组织结构既有经线显花的平纹经锦,又有纬线显花的斜纹纬锦,其纹饰也十分丰富,有联珠对鸭纹锦、对鸡纹锦、对狮纹锦、对鹿纹锦、对熊纹锦、对孔雀纹锦等多种纹饰。这件女舞俑所穿的联珠纹瑞兽半臂衣,两个联珠环分布在前胸两侧,突出了纹饰的美观和装饰的主题,同时流露出东西方文化相互交流的痕迹[6]。穿半臂的女子形象还见于阿斯塔那230号墓出土的绢画《仕女图》中(图11)。图中的仕女梳着高耸的螺髻,腰系喇叭口形筒式曳地长裙,上身穿着对襟窄袖短襦,外罩直领齐腰织锦半臂,锦襻带于胸前结交为蝴蝶结。同墓还出土了武则天长安三年(703年)墓志,由此可以认为,此画为周武时期的作品,专家们认为,这种原见于歌舞伎的装束式样,因其别致美观的特点很快在当时仕女中流行开来(图12)[7]。

知识出处

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读