新疆古代服饰锦袍

| 知识出处: | 《新疆古代服饰艺术》 |

| 唯一号: | 320934020210001020 |

| 专题名称: | 新疆古代服饰锦袍 |

| 文件路径: | 3209/01/object/PDF/320910020210000031/001 |

| 起始页: | 0075.pdf |

| 专题类型: | 其他 |

专题描述

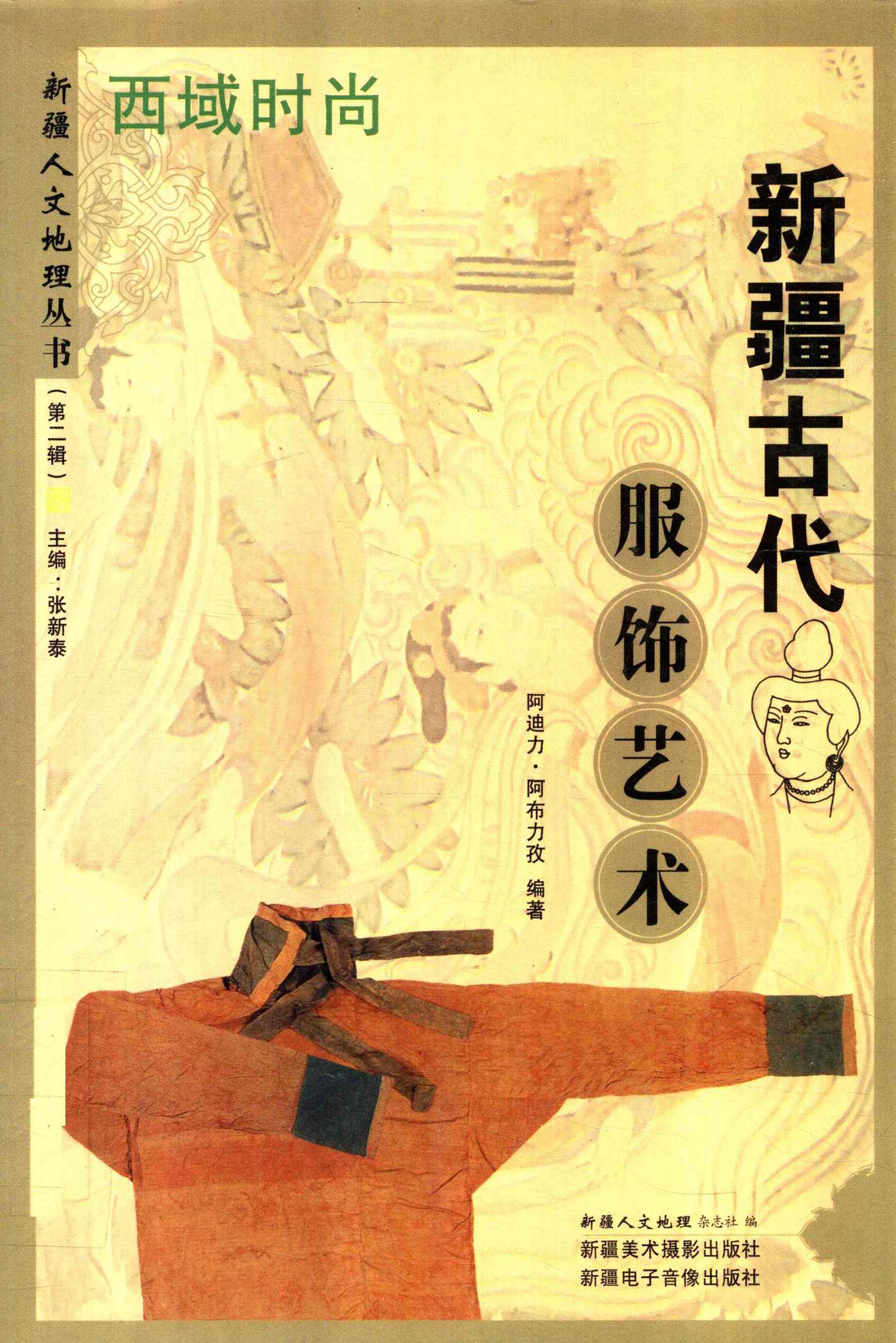

对羊对鸟纹锦袍(图19),形制为圆领、对襟、窄袖。锦袍的纹饰十分独特,从上至下依次为鸟纹、大羊角纹、羊纹等连续的图案,色彩淡雅,是一件颇具地方色彩的胡服式锦袍。

球路对鸟纹锦袍(图20),长138厘米,肩袖通宽194厘米,袖宽15厘米,下摆宽81厘米,面料采用纬线显花的宋锦,用素绢作里子。其领、袖、襟边缘均镶滚沿羊皮“出风”,显示了当时西域民族服饰的特征。高汉玉、屠恒贤在他们主编的《衣装》一书中对对鸟锦袍从质地、纹饰、色彩、款式等方面进行了较为详实的描述:“花纹的主题图案是四方连续纹样,其图案设计巧妙,构思独特。环状大球路的直径约30.66厘米,内环和外环各饰以小的联珠纹,中间饰以互套的金线纹。上下左右嵌入小球路中联珠纹,上下两个联珠中布以对称的四只鸟雀,左右两个联珠中缀以四叶对称的蓓蕾花纹。镶嵌在大球路环状中间的四只团凤图案,布局十分得体。环形大球路中的主题纹是两只昂首阔步的对鸟,颇似立足展翅的神鹰..对鸟间又嵌入花瓶图案,瓶中突出似佛台莲座的纹饰,底部有两枝葡萄纹供品。这种纹样的风格,融东西方文化为一体。如四方连续和对称分布的构图,对鸟雀、团凤、(连)金线、蓓蕾、花瓶等,是隋唐时织锦上流行的典型纹样。”“而对鸟(神鹰)、环状球路、联珠纹、葡萄纹等则近似10世纪至13世纪间在古君士坦丁堡和波斯一带的工艺美术品和服饰上盛行的纹饰,颇具古西亚、中亚的民族风情;佛座莲台又是古印度的遗风”[5]。锦袍的面料应是宋朝内地生产的,关于这种球路锦袍的记述出现在《宋史·于阗传》中:“熙宁(1063年~1077年),远不逾一二岁,近则岁再至。所贡珠玉、珊瑚、翡翠、象牙、乳香、琥珀白、花蕊布..安息鸡舌香,有所持无表章,每赐以晕锦旋襕衣、金带、器币,宰相则盘球云锦夹襕。”这里提到的宋朝赐给喀喇汗王朝于阗国宰相的盘球云锦夹襕,就是一种与阿拉尔

球路对鸟纹锦袍相似的球路纹的衣服面料。这件球路对鸟纹锦袍,质地厚实,纹饰精美,款式为“半掩襟、交领、窄袖、束腰、身后开气长缝等衣装形制,与常见的唐代‘胡人俑’的衣服相似,又同近现代新疆维吾尔族的民族服饰类同。墓里的木乃伊头部蒙罩白色丝织品的习俗表明墓主人可能是维吾尔族或哈萨克族。”[6]元代上层贵族喜欢穿一种叫“纳石失”的绣金锦缎缝制的衣服。据史料记载这种锦缎是西域回鹘人生产的。南宋洪皓撰写的《松模纪闻》中曰:“回鹘,自唐末浸微..土多瑟瑟珠玉,帛有兜、罗、锦、毛、织锦、注丝、熟绫、斜褐..又善撚金线,别作一等。”元朝为了满足上层统治阶级的需要,在西域设专局织造“纳石失”。元代百官制服中有“大红纳石失”“素纳石失”“答那都那石失”。乌鲁木齐盐湖元代墓葬出土的一件黄色油绢织锦边袄子(图21),通长124厘米、袖长94厘米、腰围88厘米。袄子以米黄色油绢作面,粗棉布衬里,窄长袖,肩、领、袖及襟边等处织金锦,这些织金锦都不是完整的材料,而是从不同的织金锦上剪下的小块,有“片金”“撚金”两种,至今仍可见金线光泽。整个服饰华贵典雅,绚丽辉煌,充分显示出元代回鹘工匠高超的织金工艺和聪明才智。麦盖提县出土的缂丝条纹绢袍(图22),在腰部钉有30道辫线,辫线绕至右腰,两根合为一根,并连以细纽。共宽9.5厘米,辫线既是衣服的装饰,又用于束腰,适合于骑马时穿着。

在清代维吾尔人的农业生产中,植棉和养蚕缫丝是十分重要的产业,为当地纺织业的发展提供了原料,对解决新疆人民的穿衣问题起到了重要作用。新疆维吾尔族服饰基本上沿袭了喀喇汗王朝以来在伊斯兰教影响下的吸收阿拉伯风格的形制,进而成为一种较为定形的维吾尔族服饰。男子上衣一般都要过膝,裤腿达到脚面。维吾尔男子一年四季都穿“袷袢”(图23),在寒冷的冬天则穿一种羊皮缝制的光板朝外,毛朝里的被称之为“居瓦”的皮大衣。维吾尔人的鞋靴用牛羊皮缝制,如《西域闻见录》记载:“牛羊之革为靴为履,朱色,其履木跟二寸。”女子也穿袷袢,但比男子穿的短。妇女出门时用面纱遮住面部,《新疆回部志》称这种面纱为“披里吉”,“用白布或花彩帕作一小单,每逢外出及礼拜时,则盖头上,名曰“披里吉”。宗教职业者要用白布缠头,袷袢外面不系腰带,与一般教徒有明显区别。这一时期生活在天山南北的维吾尔族使用传统手工制品棉、毛等织物的现象开始增多,制作技艺也开始提高,其丝织品“艾得来斯”绸制作的衣裙,独具民族特色。生活在草原、牧场、及山林的哈萨克、柯尔克孜、蒙古、塔吉克等民族,大多使用毛制品和皮质品做衣服,毛织大衣及长裤绣有色彩鲜艳、美丽端庄的图案。他们还用牲畜及野兽的毛皮缝制皮帽、皮靴,这些都表现出各民族独具特色的服饰文化。

清代蒙古族服饰传承了元代蒙古族的穿着习俗,带有浓厚的草原游牧民族的特征。蒙古族一般服装主要有冠、袍、靴三部分组成。冠蒙语叫“哈尔邦”,与内地的暖帽相似,里为白毡,外饰以皮,上缀缨,只及其帽之半。妇女的帽子与男人相同。头梳辫子,用红帛束发。发帛间缀以蓝色珠子、珠宝珊瑚等。蒙古族无论男女普遍穿袍,称其为“拉布锡克”,贵族阶层用锦缎缝制,饰以刺绣,御冬则以驼毛为絮。妇女袍服比较讲究装饰效果,特别是锦绣衣服,两袖两肩及高襟续衽,均镶以金华,或以刺绣。普通牧民的袍服多用棉布和羊皮为之,襟袖衣衽用染色皮镶之。蒙古族在袍服外多束腰带,蒙语中称其为“布色”,用丝绸制作。“布色”的两端饰有流苏。腰带插入餐刀、燧石、烟管、烟袋等生活用品。蒙古人的靴子多用牛皮制作,贵族多用红香牛皮缝制。蒙古族的装饰品十分丰富,无论男女都喜欢戴耳环和耳饰,多以金银为之,耳饰镶以珠玉。女子喜欢戴荷包,蒙语称其为“哈卜塔葛”。傅恒的《西域图志》中曰:“缎布为之,制与内地微异,结穗精美。”

知识出处

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读