荷囊

| 知识出处: | 《新疆古代服饰艺术》 |

| 唯一号: | 320934020210001007 |

| 专题名称: | 荷囊 |

| 文件路径: | 3209/01/object/PDF/320910020210000031/001 |

| 起始页: | 0063.pdf |

| 专题类型: | 其他 |

专题描述

荷囊是先秦时期比较实用的装饰品,这里的“荷”,有负荷之意,囊指的是袋子,荷囊就是指用来放东西的小袋。古代北方游牧民族经常出去放牧、游猎,身着长袍或短衣长裤,腰扎皮带,因古人衣服没有口袋,所以他们把一些物品放到荷囊内,挂在皮带上。早期的荷囊是用皮革缝制而成,故又称“鞶囊”。我国最早的鞶囊实物出土于罗布泊地区小河墓地,出土时在一具女尸腹部右侧。口部残,圆底,桶形(图4)。底径4.5厘米,囊口用细毛绳束紧,囊身缀缝两道合股红毛线绳,囊身与囊底相接,用细红毛线锁缝,时代为距今3800年。春秋战国时期的鄯善苏贝希古墓中也发现了鞶囊实物,内装食物、药品、化妆用品、取火工具等,有半圆形、长条形、近长方形等样式,用皮革制作。如苏贝希古墓出土的一件半圆形“鞶囊”,用动物的筋线缝制,有皮带易于挂在腰带上,内装木梳一件,半径2厘米,直径长5.4厘米。

用以储放香料的小袋称之为“香囊”。配挂香囊的习俗,在春秋战国时期就已经出现,如屈原《楚辞》中就有“秋兰以为配”的描写,到了汉代,这种习俗变得更加普遍,不论男女老少,都随身带上一两个。当时的诗文中也常有述及,如“何以致叩叩,香囊系肘后”“蹙金妃子小花囊,消耗胸前结旧香”等。在长沙马王堆汉墓中,出土的4件香囊,用极为精细的“信期绣”织锦和绢缝制,里面装有香草、花椒、辛夷等香料[3]。我们从尼雅、营盘、山普拉墓葬中出土的香囊实物(图5)可以看出,佩带香囊已是汉代西域居民的一种时尚。西域居民的香囊有用丝织品缝制的,也有用皮革、毛毡制作的。尉犁营盘汉晋时期墓葬出土的一件香囊(图6),长14厘米,口径7厘米,直筒,束口,两侧缝缀彩色绢带。出土时系于死者腰际。山普拉汉墓出土的香囊,表现出一定的地方特点。大致呈长方形,用熟皮缝制,里面装有球形香丸,这些香囊表现了西域居民的审美观。

知识出处

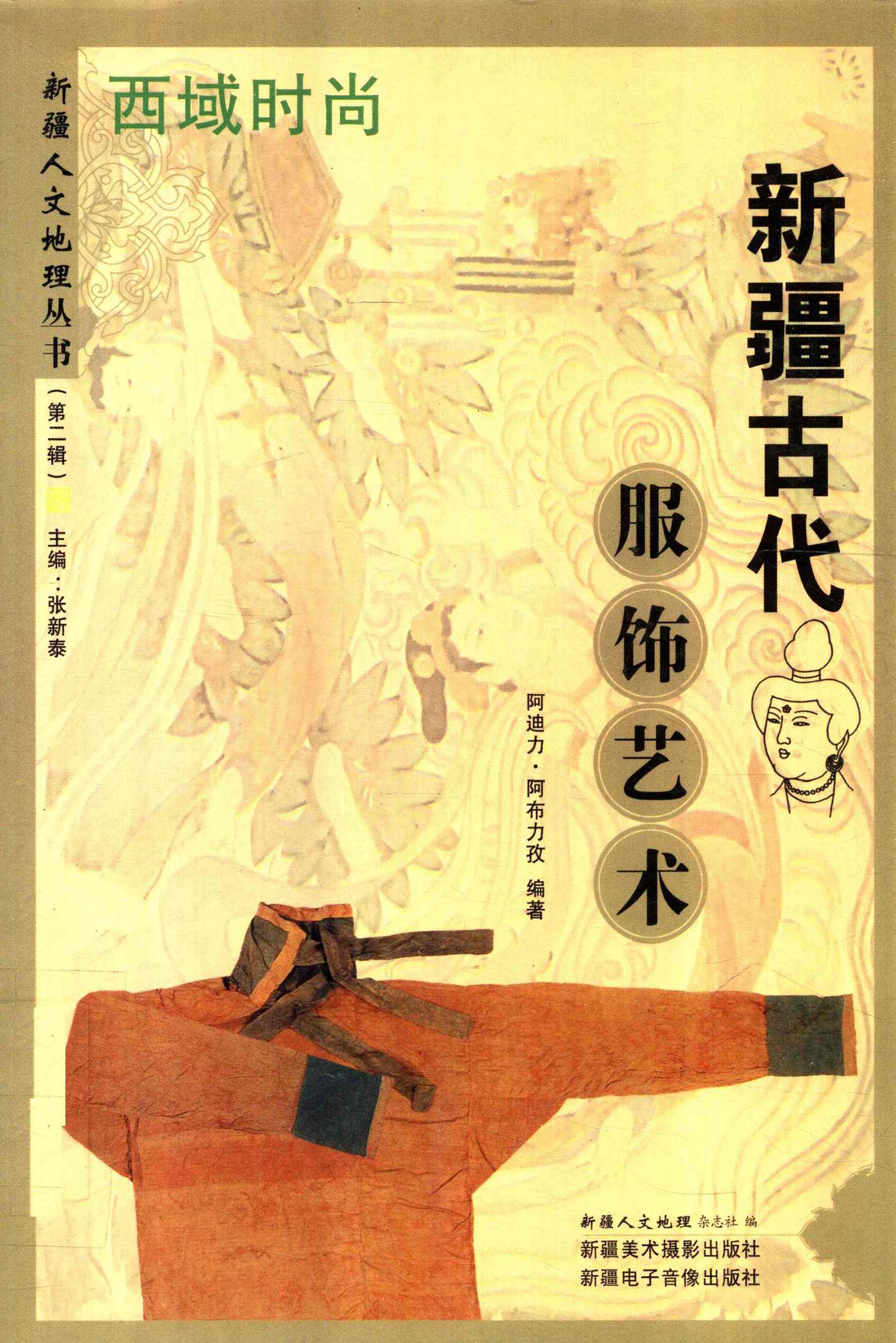

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读