戒指

| 知识出处: | 《新疆古代服饰艺术》 |

| 唯一号: | 320934020210001004 |

| 专题名称: | 戒指 |

| 文件路径: | 3209/01/object/PDF/320910020210000031/001 |

| 起始页: | 0056.pdf |

| 专题类型: | 其他 |

专题描述

当纤纤的手指穿过熠熠生辉的钻石戒指时,是否意味着幸福生活的开始呢?戒指给女性的手指带来了美感,同时也蕴涵着某种情怀。戒指也称指环,作为一种套在手指上小环,现在看来是一种十分常见的装饰品,但在遥远的古代,则有着较为深厚的文化内涵。西方学者们认为,戒指最初起源于印章。印章最早被距今6000年前居住在小亚细亚的苏美尔人使用,到了5000年前传入埃及,后来就出现了将邮戳印章和戒指合二为一的便于使用的印章戒指。考古人员曾在古埃及墓葬中,发现过3000多年前的蜣螂型印章戒指。随后印章戒指传入到希腊和罗马等地。无论是在古埃及还是在希腊和罗马,印章戒指都是权利的象征,戒指上的纹饰多种多样,主要有蜣螂、斯芬克斯、飞马狮子等。公元前500年左右,希腊的众神阿芙洛狄忒(维纳斯)、厄洛斯(丘比特)等形象也出现在印章戒指上。印章戒指一直到12世纪的欧洲还在使用,不过这时的印章戒指上大多刻有家族的某种图案,也叫纹章。据说纹章是由盾牌上特定花纹演变而来。相传因骑士的头部被头盔完全蒙住而视野变得狭小,为了确认敌我双方的身份,就在盾牌上描绘上特定的花纹。后来纹章代代相传,成为贵族及其他组织的特殊象征。

在我国古代,戒指又称指环。作为一种套在手指上做纪念或装饰用的小环,戒指不仅用于装饰,而且是宫廷中用以避忌君王“御幸”的一种标志。《五经要义》称:“古者后妃群妾御于君所,当御者以银环进之,娠,则以金环退之,进者着右手,退者着左手。本三代之制,即今代指也。”在新疆古代戒指是否用于“御幸”,我们不得而知,不过我们可以肯定,在先秦时期,戒指不仅用于女性,而且还为男子所佩戴。20世纪90年代初新疆考古工作者在克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县库兰萨日克墓葬中,发掘出土了一批战国至西汉时期的黄金装饰品,其中一枚金戒指出土于一位男子墓葬中,直径18.5厘米、高2厘米,戒面隆起呈椭圆形,上刻画对称的弯月形槽。考古工作者在塔什库尔干香宝宝墓地发现的一具20岁左右的女性完整骨架,右手上就有一枚铜指环。

戒指在汉晋时期的西域有其特殊的用途。据史料记载,戒指是婚配时男方准备的不可缺少的聘礼之一,如《晋书·西戎传》记载:“大宛俗,娶妇先以金同心指环为聘”。黄金性能稳定,在自然界中多以游离态存在,获取较易。其外表漂亮,机械加工性能好,延展性强,因此黄金一出现就被定为装饰用品的首选金属。1996年吐鲁番交河故城沟西1号墓地1号墓出土的一枚汉代金戒指(图17),形制十分独特,戒环扁细,戒面呈椭圆形,锤揲出半浮雕式的虎头图案。戒面直径2.4厘米,重3.26克。交河沟西1号墓地还出土了虎噬动物纹金冠、兽纹金牌饰、牛头金牌饰,这些都流露出浓郁的草原游牧文化的特色。1962年伊犁昭苏县夏特土墩墓出土了一枚光彩夺目的镶宝石金戒指(图18),戒托由黄金打制,直径2.2厘米,上面镶嵌三颗宝石,两侧镶嵌的宝石较中央的一颗小,周围焊接细金珠组成的三角形和联珠纹。这枚华丽美观的镶宝石金戒指,做工十分精巧,其制作工艺达到了相当高的水平。

1997年昭苏县西南100公里的波马古墓中,也出土了一枚与夏特土墩墓相似的镶宝石金戒指(图19),重16.5克,镶嵌的红宝石呈椭圆形,宝石长径21厘米,短径15厘米。戒面周缘为两圈金珠点,紧箍宝石戒面。戒托与指环周身点含细工金珠构成的三角形纹饰,戒指与戒面相对的一面也有镶嵌宝石的金托,原镶嵌的宝石已失。这枚镶宝石戒指的工艺较为复杂,使用了锤跌焊缀等工艺。该墓葬中还发现了镶宝石金面具、金罐、包金刀鞘等珍贵文物,专家们认为,该墓葬的主人是西突厥人,这些珍贵的文物应是西突厥上层贵族的遗物,对于探讨西突厥汉庭居地金银器制作工艺、丝绸之路东西方文化交流都有很高的研究价值。新疆民丰县尼雅还发现了汉代戒面呈梅花形的银戒指,尉犁县营盘、洛浦县山普拉等地的墓葬中都发现了银、铜质地的汉晋时期的戒指。

在我国古代银子也是制作戒指的重要材质。银子,富有延展性,有极强的稳定性,是装饰和制造器物的理想材料。由于自然界中并无纯银存在,需要复杂的工艺才能提炼出纯银,所以在历史上,银的使用要比金晚的多。西域居民至少在汉代,就使用银戒指,1995年新疆考古研究所在尉犁县营盘第26号墓葬中,就发现了镶有白色和绿色宝石的汉晋时期的两枚银戒指,直径2厘米(图20)。它们虽不及黄金戒指那样华贵,但也精巧别致,充满生活情趣。

1995年新疆考古研究所在尉犁县营盘墓葬中,发现戒指、耳环、坠饰等装饰品,经北京科技大学冶金研究室做的能谱分析,均为黄铜,而且杂质很少。黄铜在我国古代十分少见,在唐代以前是我国稀有的金属。业内人士指出,人工冶炼黄铜在我国11世纪以后才出现,而在欧洲公元前就能冶炼和制成黄铜器,公元2世纪传入波斯。在我国晋代文献中,就有“石”和“铜”的记载。在一件公元4世纪吐鲁番出土的随葬衣物疏中,记有“匡钗一双”。营盘古墓出土的黄铜戒指,说明它在汉晋时期也是一件非常珍贵的首饰。与此同时也表明,当时西方黄铜已随东西方文化交流传入西域,并逐渐成为丝绸之路贸易中的重要商品。

最值得关注的是2003年新疆考古所在伊犁尼勒克县别特巴斯陶墓葬中,发现了一枚具有西方异国情调的金戒指(图21),“这枚戒指的戒面两端似蟾蜍首状,蟾蜍双目圆睁,眼环外各围一周细小金珠,镶红宝石为睛;兽口大开,脖颈膨胀,戒面用细工金珠围成椭圆形,内嵌红宝石;红宝石呈椭圆形,表面上有阴雕人物,是一位端坐的美丽妇人。妇人头戴花环,环后露出发辫;高额头,深目,高鼻,尖圆下颌,小嘴长颈;胸前挂项链;胸部丰满,腰肢纤细,似安坐在一藤椅上;一手曲置胸前,手腕戴手镯,手中握一束花。”[4]掘者认为这枚奇异的戒指具有典型的古希腊罗马风格,可能是西方神话中的女神或女王的形象。这枚戒指与2002年太原市北齐徐显秀墓出土的阴雕手持权杖男子的蓝宝石戒指[5],有一定的相似之处。这两枚戒指在工艺上的相同之处是都有戒面和戒托,戒面上还有阴雕人物图案,都可能与古埃及印章戒指有一定的渊源。不同之处在于戒面的形状、图案不同,从做工上讲,别特巴斯陶墓出土的戒指更为复杂。发掘者推断别特巴斯陶墓葬群时代为汉晋时期,这枚戒指有可能是这时期由西方传入伊犁河流域的。

天山南麓的阿合奇县还出土了一枚战国时期的金马别针(图22),长5厘米,金马侧身扬蹄,肢体修长而健壮,头顶到颈部的马鬃,采用高隆的螺纹装饰。这件写实风格的装饰品,具有斯基泰动物纹饰特征。

知识出处

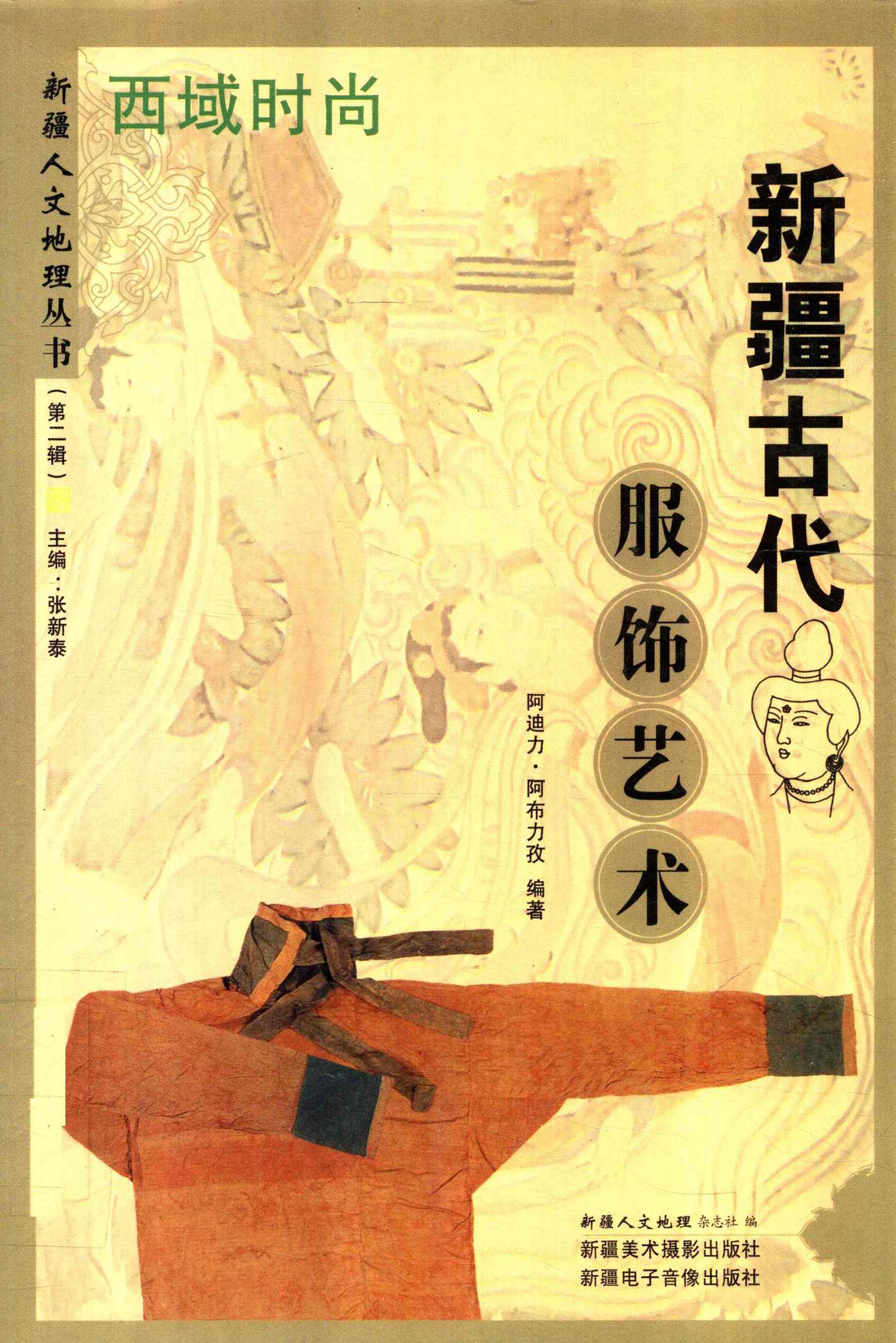

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读