耳环

| 知识出处: | 《新疆古代服饰艺术》 |

| 唯一号: | 320934020210001002 |

| 专题名称: | 耳环 |

| 文件路径: | 3209/01/object/PDF/320910020210000031/001 |

| 起始页: | 0053.pdf |

| 专题类型: | 其他 |

专题描述

近年来,反映盛唐时期题材的影视作品,频频出现在屏幕当中,无论是万人之上的武则天女皇,还是令三千粉黛无颜色的杨贵妃,还有那些围绕左右的宫女们,穿着的华丽的丝绸裙装,从一个侧面反映了盛唐时期绚丽多彩的服饰文化。如果我们细心观察这些影视作品里所扮演的1000多年前的美女们,她们的耳部或佩带着圆圆的耳环,或悬挂着长长的耳饰,显得更加秀丽娇艳,风姿迷人。但我们观察唐代传世的绘画艺术作品,如张萱的《虢国夫人游春图》、周昉的《簪花仕女图》,还有吐鲁番阿斯塔那出土的《弈棋仕女图》、《舞伎图》等,很难看到戴耳饰的现象。所以专家们推测,耳饰并非唐代中原女子时尚饰件。有史书记载,戴耳环是周边少数民族的风俗,当时中原女子很少佩带。

耳环是人们戴在耳垂上的装饰品,多用金、银、铜、玉石制成。严格地说耳环分为两种,一种是圆形的耳环,一种是长形的用小珠子连缀起来的耳坠(也称耳饰)。对于戴耳环的习俗中国古籍里有一定的记载,《古今事物考》云:“珥,女子耳珠也,自旦己始之,以效岛夷之饰。”西汉刘熙的《释名》曰:“穿耳施珠曰珰,兴于蛮夷盛于华夏。”从以上史料中可以看出,中原地区民间的耳饰习俗,是受了周边少数民族的影响。在新疆古代,耳环不是女性的专利,无论男女都有佩带耳环的习俗。众所周知,人们在戴耳环之前首先要穿耳,新疆在2800年前就已经出现了穿耳的习俗。如现收藏于新疆博物馆且末扎滚鲁克出土的公元前9世纪左右的两具男女干尸,他们的耳垂中都穿有红色的毛线。耳环在新疆先秦时期的墓葬中十分多见,考古工作者在天山北路墓地325号墓中发现的金耳环(图11),直径2.55厘米,用圆形金条弯曲成环状,距今3000多年,是新疆发现最早的金耳环。伊犁特克斯古墓出土的一件战国时期的金耳环(图12),其上端为不闭合的圆环,直径1.3厘米,环下两个小钩连成一坠,该坠由6个亮晶晶的空心小圆金泡组成,整个耳坠宛如一串金灿灿的葡萄,工艺绝妙,充分体现了2300多年前西域民族高超的黄金加工技术。乌鲁木齐乌拉泊古墓出土的一件战国时期的金耳环(图13),造型也比较独特,长2.5厘米,环径1.5厘米,耳环的上端为圆形金环,下端连接着锥形座状式的坠饰,坠的上端铸出密集的圆点纹,通体金色纯正,制作得十分精巧,体现了当时较高的工艺水平。考古工作者还在伊犁察布查尔索敦布拉克古墓发现了一对战国时期铜质耳环,直径3.2厘米,应是平民所戴的耳饰。

耳饰是在耳环的基础上演变而来的,它的上部就是一个耳环,在环下缀一组坠饰,因而得名。耳饰本也是少数民族的饰物,初是男子佩戴,约在魏晋以后传入中原,汉族妇女才纷纷佩戴起来。汉晋时期戴耳饰的习俗在西域十分盛行,新疆各地古墓出土的很多各具特色的耳饰实物,都足以说明了这一点。有的耳饰出土时发现在墓主人的耳部,反映了当时西域居民戴耳饰的风尚。吐鲁番交河故城沟西1号墓地1号墓出土的镶绿松石金耳饰(图14),长2.4厘米,重2.34克,耳饰为牛头形金质框架,内镶绿松石和白色石,背面焊接一曲状的系钩,使其便于佩带,造型十分别致。

知识出处

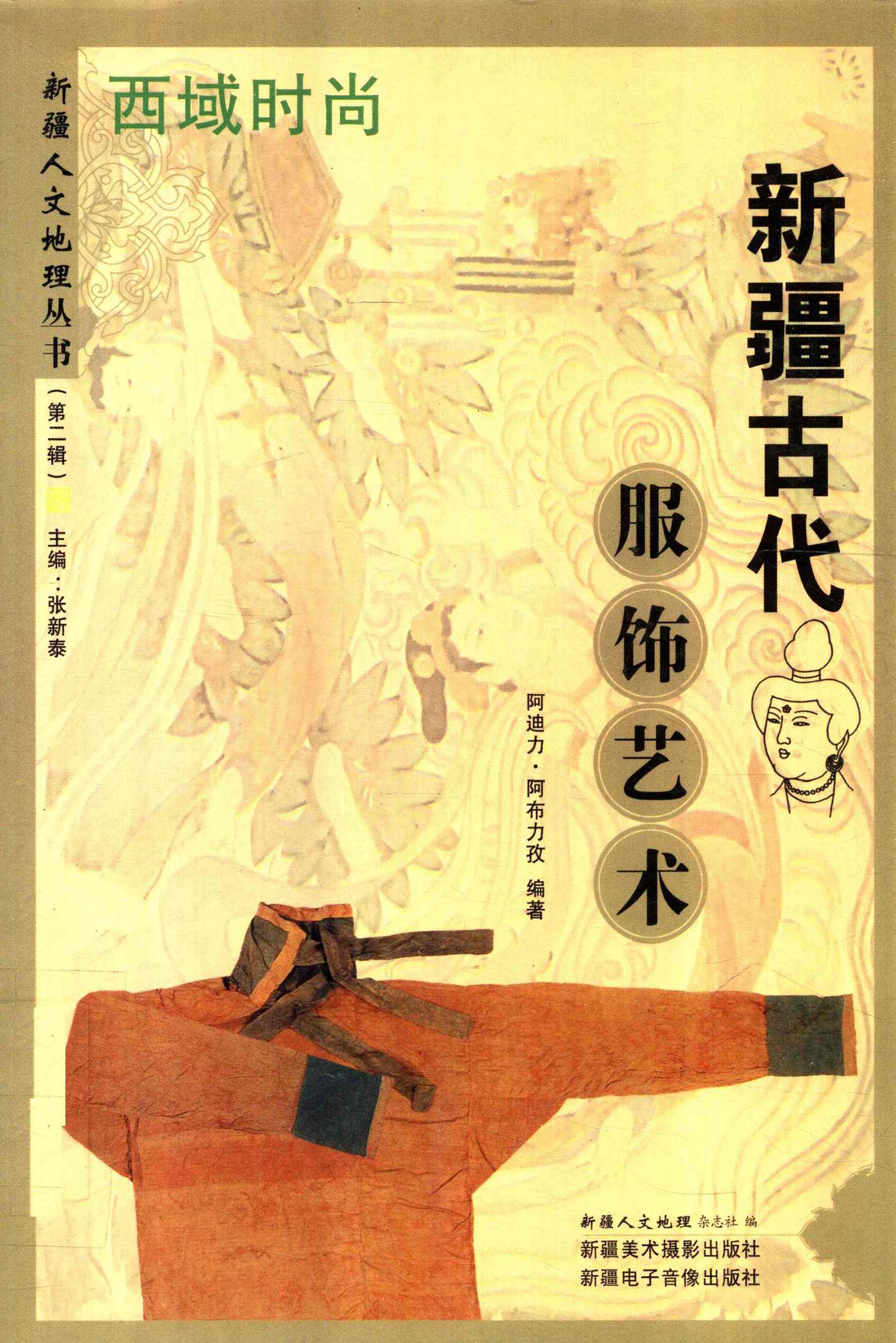

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读