面靥

| 知识出处: | 《新疆古代服饰艺术》 |

| 唯一号: | 320934020210001000 |

| 专题名称: | 面靥 |

| 文件路径: | 3209/01/object/PDF/320910020210000031/001 |

| 起始页: | 0046.pdf |

| 专题类型: | 民俗 |

专题描述

面靥也叫“妆靥”,是施于面颊酒窝处的一种妆饰。它原是宫廷生活中宫女月事来临时,不能接受“御幸”的一种暗示。但宫中舞伎见其红圆可爱,不时仿效一下,拿来作脸妆,以后传到民间,逐渐演变成一种妆饰。据考证,早在汉代中原就有点面靥的习尚,不过那时叫“的”。西汉作家繁钦《耳·愁赋》一文中有“点圜的之荧荧,映双铺而相望”的句子。“双铺”是左右脸颊,圜的就是脸上的圆点。妆靥的通常直接用颜色点染,如《留青日札》所说“古人点朱于额,以示进退之节”。在唐代这种妆饰传入西域的高昌地区,吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的几件仕女俑脸上就绘有这种妆饰。如阿斯塔那206号墓出土的彩绘长裙女舞俑,额间贴菱形花钿(图8),脸颊抹斜红,俏丽的面颊点饰如黄豆大小的红圆点,显得格外楚楚动人。到了晚唐至五代时,妇女的妆饰风气有增无减,敦煌莫高窟壁画《于阗公主像》中的回鹘公主身着色彩鲜艳的翻领回鹘式长袍,圆润的脸上酒窝处就饰有这种独特的面饰,反映西域贵族女子的化妆习俗。

知识出处

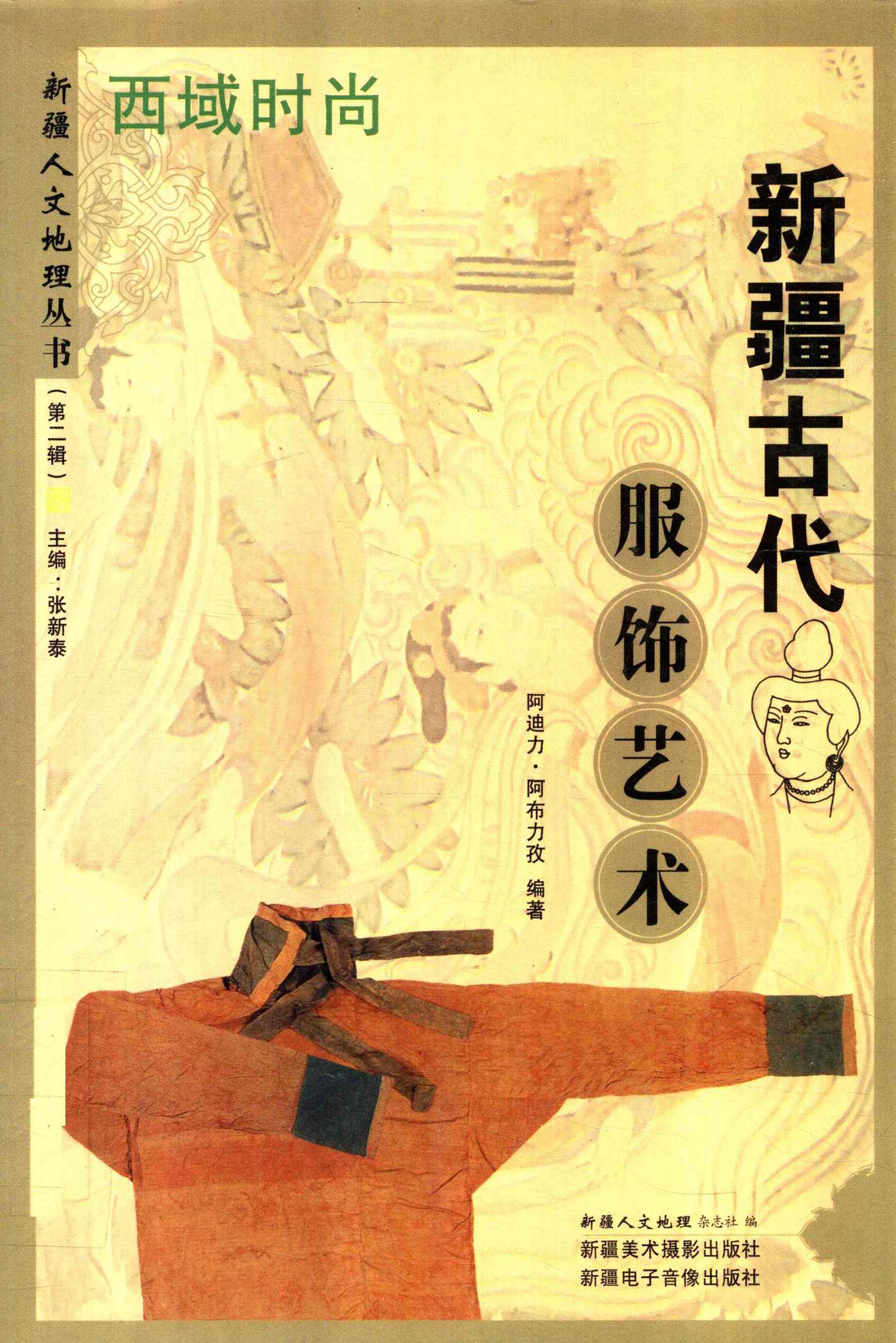

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读