斜红

| 知识出处: | 《新疆古代服饰艺术》 |

| 唯一号: | 320934020210000999 |

| 专题名称: | 斜红 |

| 文件路径: | 3209/01/object/PDF/320910020210000031/001 |

| 起始页: | 0046.pdf |

| 专题类型: | 民俗 |

专题描述

吐鲁番阿斯塔那唐代墓藏中出土的屏风画《仕女图》绢画和彩绘女舞俑所表现的仕女和舞女,其面部还有一种十分特殊的面饰,就是在女子太阳穴部位各画一条红色弯弯的新月形,有的还故意描绘成残破状,宛如白净的脸旁平添了两道伤疤,这种妆饰,被称为“斜红”。在今天看来也显得十分怪异奇特,但在唐代它是一种十分时髦的妆饰。唐代诗人罗虬云:“一抹浓红傍脸斜,妆成不语独攀花。”元稹的“莫画长眉画短眉,斜红伤竖莫伤垂”,说的就是这种妆饰。其俗始于三国。据唐人张泌《妆楼记》记载:三国时,魏文帝曹丕宫中新添了一名叫薛夜来的宫女。一天夜里,文帝在灯下读书,周围用水晶制成七尺高的屏风相隔。薛夜来走近文帝时,不觉一头撞上屏风,顿时鲜血直流,受伤部位像朝霞一样散开,由此留下两道疤痕,事后文帝对她更加怜惜。其他宫女为了得到文帝的宠幸,也模仿起她的莫样,用胭脂在脸部画上这种血痕,名曰“晓霞妆”,后逐渐演变成这种特殊的妆饰——斜红。南朝梁简帝《艳歌篇》中曾云:“分妆间浅靥,绕脸傅(敷)斜红。”便指此妆。唐代妇女脸上的斜红,一般都描绘在太阳穴部位,工整者形如弯月,复杂者状似伤痕。为了造成残破之感,有时还特在其下部,用胭脂晕染成血迹摸样。在吐鲁番阿斯塔那206号墓出土的一件唐代女舞俑脸上,我们可以清楚地看到斜红的妆饰。不过斜红这种面妆终究属于一种缺陷美,因此自晚唐以后,便逐渐销声匿迹了。

知识出处

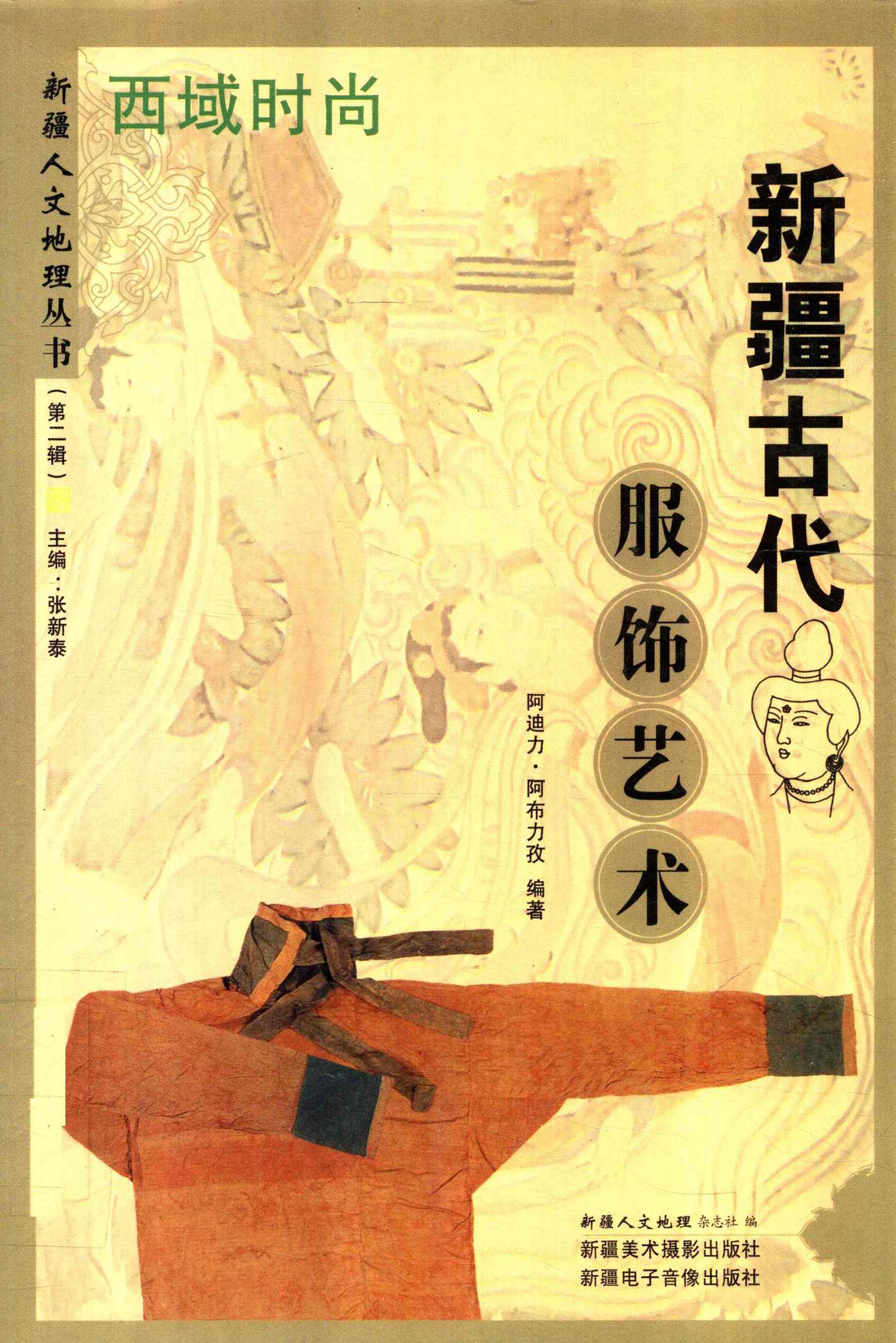

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读