假髻

| 知识出处: | 《新疆古代服饰艺术》 |

| 唯一号: | 320934020210000988 |

| 专题名称: | 假髻 |

| 文件路径: | 3209/01/object/PDF/320910020210000031/001 |

| 起始页: | 0033.pdf |

| 专题类型: | 民俗 |

专题描述

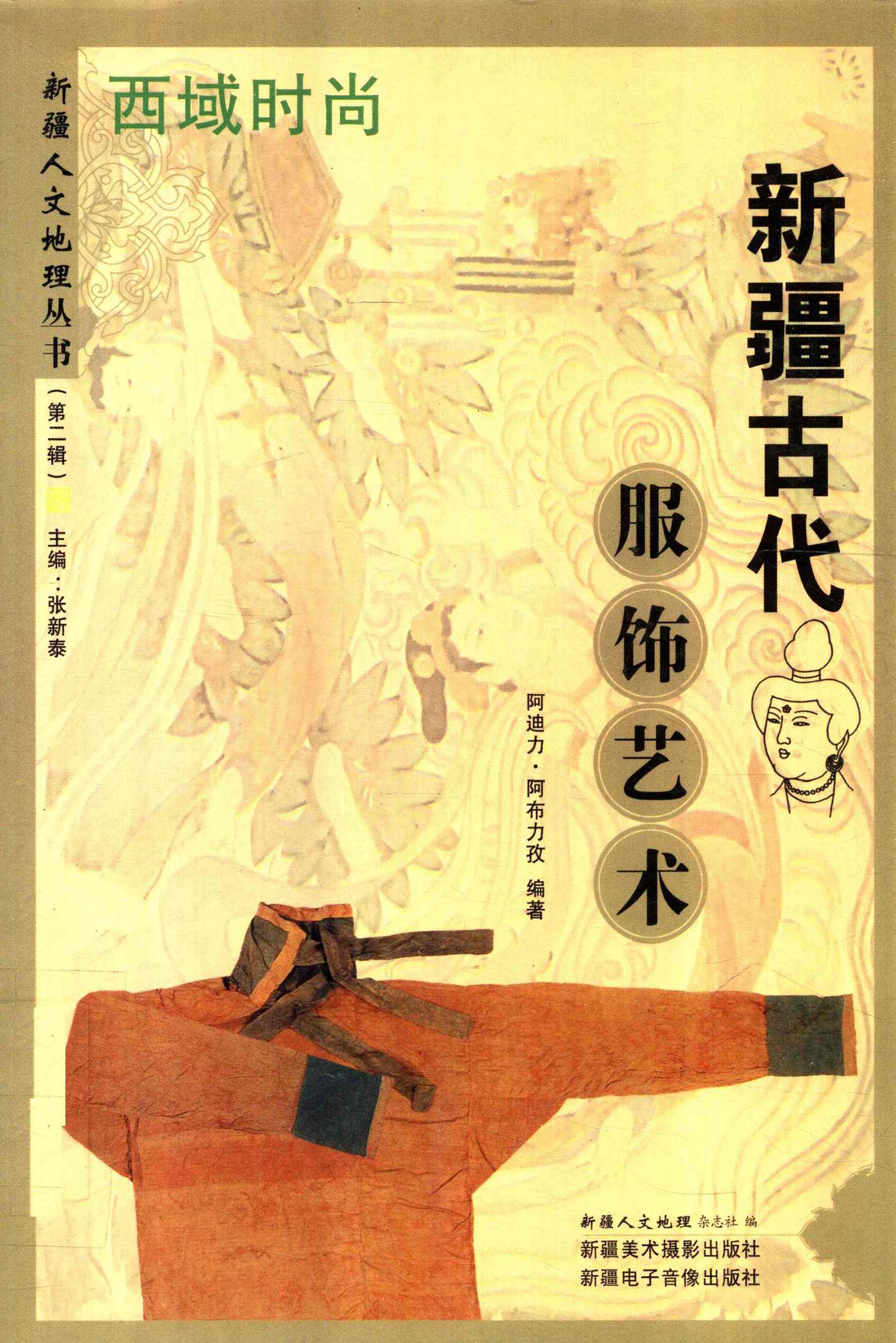

在我国古代,妇女头发的长短、疏密是衡量美的标准之一。中国古代男子特别欣赏女子浓密的黑发,有些女子为了使自己的头发从视觉上感到特别的丰厚,在梳理高髻时,往往在真发中掺入他人的毛发,更进一步是使用现成的假发,所以假发在古代十分流行。假发在我国的历史源远流长,有人说起源于春秋战国时期,但新疆考古工作者在且末扎滚鲁克古墓中发现的一具距今2800年的女尸,头梳四条辫子,其中两条辫子就是假发。考古工作者在年代稍晚的鄯善苏贝希古墓,汉代的洛浦山普拉古墓,唐代的阿斯塔那古墓群都发现了假发习俗的相关资料。由此可知,假发的习俗在西域由来已久,而且流传已十分广泛。用假发梳成的发髻叫“假髻”,又叫“义髻”。《新唐书·五行志》曰:“贵妇以假髻为首饰曰义髻。”1973年新疆考古工作者在阿斯塔那214号墓中发现了一副假髻,“用麻布作衬形,将人发顺丝粘贴在麻布上作成发髻,发髻上粘贴彩绘如意云纹的剪纸七朵,发髻高25厘米,宽15厘米,厚1厘米”(图12)[6]。阿斯塔那古墓206号唐墓出土的一件女舞俑头梳的就是假髻。唐人除了采用毛发编成的假发之

外,还大量的使用木质、纸质的假发。如史料中记述杨贵妃在安史之乱时仓惶出逃,京师童谣唱到“义髻抛河里,黄裙逐水流”。将假髻抛至河里而不沉,这个“抛”字说明杨贵妃所戴的假髻可能是木料制成的[7]。阿斯塔那唐墓出土的一件用木头和织锦制作的假髻,保存的相当完好,它可以罩在头顶上,用铜钗与头发固定在一起。此外,阿斯塔那531号墓出土的一件唐代木制假髻,除了外表涂黑漆以外,其上还绘有白忍冬花纹,发髻的底部有圆洞,从洞孔中可以看到残存的金属锈迹,说明当时曾经常插金属发簪。

知识出处

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读