新疆古代服饰的质地

| 内容出处: | 《新疆古代服饰艺术》 图书 |

| 唯一号: | 320920020210003847 |

| 颗粒名称: | 新疆古代服饰的质地 |

| 分类号: | K892.23 |

| 页数: | 12 |

| 页码: | 98-109 |

| 摘要: | 本文记述了新疆古代服饰的质地的基本情况。其中包含:皮革、毛织物、棉、麻布、丝绸。 |

| 关键词: | 新疆 古代 服饰 |

内容

皮革

在世界服装史上,动物的毛皮是缝制服饰的最早材质。在人类的童年时代,人们将野兽打死之后,就带到自己的洞穴里,“食其肉而用其皮”,用石刀(后来用铜刀)将兽皮剥下,把兽皮上的血汁刷洗干净,用平整的石头或木缒捶打,使之成为柔软的毛皮后,用穿有兽皮筋或细皮条的骨针缝制成衣服,用来抵御寒冷的天气。考古资料表明,在3800多年前西域居民就熟练地掌握了这一技能。考古工作者在新疆各地的古墓中,发现了毛皮大衣(图1)、皮裤、皮袜、皮鞋、皮靴、皮手套等皮质服饰。哈密五堡出土的一件距今3000多年的裘皮衣袍,全长1.21米(图2),保存得虽然不是十分完整,但还是可以看出它的款式为交领对襟、宽肩窄袖。这件皮衣最特别的地方是袍袖与手套相连,是冬季寒冷天气保暖御寒的理想服装。哈密艾斯克霞尔古墓也出土了几件皮衣,其特点也是衣袖与手套相连。其中一件皮衣身长95厘米,宽61厘米,袖长63厘米,袖宽17厘米。圆立领宽肩,窄长袖,袖口呈马蹄形,手腕处接缝手套。艾斯克霞尔古墓还出土了距今3000年左右的制作皮革品的成套工具,如带柄铜刀、石臼、胶液、抹胶木匕以及铜锥等,为研究皮革制品的生产,提供了珍贵资料。鄯善苏贝希古墓出土的距今2500年左右的裘皮大衣保存较好,为交领开襟,袍长及足,袖长过手指,卷毛朝里,光板在外,鞣制较好,手感柔软,说明当时的皮革加工工艺达到了较高的水平,其形制与现在南疆农村维吾尔人穿着的毛皮大衣居瓦十分相似。

毛织物

毛织物就如同中原的丝绸那样,在新疆古代有着重要的地位,是新疆古代居民生活必需品和缝制衣服的主要面料。

新疆的毛纺织技术的起源较早。《禹贡》中曾有这么一段记载:传说在夏禹时代地处西北的兄弟民族就已经使用加工过的毛皮和毛织品了。这种说法被近年来的新疆考古发现所证实。早在远古时期,居住在新疆的祖先们把野兽皮披在身上,还把它当作“毡褥”使用。随着畜牧业的发展,人们逐渐掌握了把绵羊身上的毛剪下来,进行加工,织制成毛纺织物的技术。

近年来考古人员在新疆若羌、哈密、且末、鄯善、尉犁、洛浦、民丰、巴楚、乌鲁木齐、阿拉尔等地区发现了大量的毛制品,且品种多样,有的色泽鲜艳、有的纹饰精美、有的图案奇异充满神秘色彩,充分反映了新疆毛纺织业悠久的历史。

新疆最早发现的毛制品,出土于若羌县楼兰铁板河古墓、古墓沟墓葬和小河墓地中,这些古墓中发现的毛制品,年代都在3800年以上。2002年新疆文物考古研究所所长伊弟力斯带领的一支考古队,在楼兰小河墓地进行考古发掘,发现了大量的毛织品,有斗篷(图3)、腰衣(图4)、毡帽等一整套服饰。这里出土的一件毛织斗篷,出土时叠放在墓主身下,残长160厘米,宽95厘米,用白色纬线和深棕、灰白、灰黄三色粗细不同的毛纱相间织出道道条纹。小河墓地出土的有些斗篷的一端还饰有穗子,看起来比较美观。

到了距今2500~3000年左右,是新疆毛纺织业蓬勃发展的历史发展时期,也是新疆毛纺织业重要的发展时期,哈密市五堡、且末县扎滚鲁克、鄯善县苏贝希等地的墓葬中都发现了毛织物,而且具有数量增加,品种增多,色泽丰富,印染技术提高的特点。

当时毛织物是当时人们主要的衣着原料,从古墓出土情况看,有长袍、短衣、彩条毛布裙、毛布裤子、毛织腰带,还有毛线编织的帽子、毡帽、毡袜等,这些衣饰反映了先秦时期丰富多彩的服饰文化(图5)。

这一时期毛织物的品种开始增多。哈密五堡墓葬出土的毛纺织物不仅有平纹织物,而且还出现了较多的斜纹织物和个别嵌织物。如第37号墓出土的黄地棕蓝色条纹褐,残长54厘米,宽14厘米,由黄、蓝、棕三色经线和黄、棕两色纬线,以平纹组织法织成,在黄底上显出蓝棕色条纹;经密9根/厘米,纬密26根/厘米,织物表面光滑,有光泽,手感柔软。

当时西域居民的染色技术有了很大提高。如1985年新疆博物馆考古队发现的两具男女干尸(现陈列于新疆博物馆古尸展厅),穿着的长袍虽经2800余年,保存十分完好,色泽依旧鲜艳,惹人注目,令人惊叹不已。哈密五堡、且末扎滚鲁克两地出土的毛纺织物,除原白色和原褐色之外,还有红、黄、棕、绿、蓝及其各种颜色。如1978年五堡出土地一件棕地方各纹斜褐,在棕色底上,以白、蓝、红、深棕等四色织出方格纹,缘饰浅棕色编织带。这件毛织物共有六种色彩,色泽丰富;且棕色就有棕、浅棕、深棕,色阶增多,说明当时的染色工艺已相当成熟,据研究,这些毛织物的颜料都是从大自然中的植物和矿物中提取的。

西域古代先民注重毛织物的装饰性,除了使用各种颜色之外,有的织物上还绣有精美的纹样。哈密五堡古墓出土的一件红色毛织物上,就绣有用白、黄、蓝、粉绿四色合股的毛线绣出三角形纹样(图6),这些三角纹又堆砌成几何图案,十分美观。在2800年前,且末人的毛织面料也独具特色,从1985年出土的织物看有色织、编织、刺绣、纱罗、印染等,其中在织物上手绘图案是一种较早的印染技术。这里出土的手绘毛织物,一般都是在淡黄、原白色的织物上,用红色颜料绘画,有骆驼文、野猪纹、虎纹、鱼纹、水波纹、涡纹等、三角纹等(图7),这些图案线条流畅,排列有序,特别是那些织物上的动物,线条圆润,形象栩栩如生;而水波纹、涡纹等,细腻美观,反映了2800年前且末人的审美情趣(图8)。

到了汉晋时期,西域居民的服装面料开始多样化,除了毛织物外,还出现了丝绸棉布等,但毛纺织业仍在人们的经济生活中占据着重要的位置,毛织品仍然是人们缝制服装的重要衣料。当时西域的毛纺织技术有了新的进步,特别是出现了复杂组织的罽。1959年民丰尼雅墓葬出土的人兽葡萄纹罽和龟甲瓣花纹罽(图9)是这时期的代表作。这两块织物的花纹图案比较复杂,前者上面织有成串的葡萄和人面兽身怪物,片片绿叶点缀其间,具有典型的西域风格;后者上面织有龟甲状花纹,中间嵌有红色四朵瓣的小花,是中原地区的传统图案。1995年新疆考古研究所在尉犁县营盘古第15号墓中,发现的一具“营盘美男”的干尸,保存的比较完好,身着的罽袍,十分引人注目,上面的主题纹样是手持剑、矛、盾等武器两两相对的裸体男子形象,此外还有石榴树、牛、羊等装饰纹样,发掘者认为整体图案表现出希腊、罗马、波斯等艺术风格。罽是提花织制的精细毛织物。公元前199年,汉高祖刘邦曾下诏禁止商人穿着“锦、绣、绮、縠、罽”等,将罽与名贵的锦、绣同列,无疑表明它是一种高级衣料。这件罽袍,保存较好,其色彩鲜艳如新,织工精巧细致,纹饰新颖奇特,是一件极为难得的稀世珍品。这位“营盘美男”所穿的毛布裤装也十分精美,面料为绛紫色平纹毛布,其上用淡黄、湖绿、红、粉绿等各色毛线织出花草纹样,针脚细致均匀,配色和谐大方,反映了汉晋时期西域居民较高的刺绣水平。1984年考古人员在洛浦县山普拉墓葬中发现的缂毛织品——“马人”武士壁挂,其图案也表现出西方文化的风格,立体感强,具有很高的艺术价值。

山普拉古墓还出土了很多毛织衣物,男子裤装多为灯笼裤,女子裙装注重装饰性,在裙摆上饰有独特的花草和变形的动物纹饰,这些都反映了汉代于阗国人的穿着习俗。山普拉墓葬发现的栽绒毯质地厚实,特别是一块鞍毯保存十分完好,结构坚实,图案规整,和现在和田地毯的织法结构完全一致,是研究新疆古代地毯的重要资料。

汉代以后由于棉布和丝绸的普及,毛纺织物在生活中已退居次要地位。公元5世纪左右,毛织物虽然不再是新疆各族人民的主要衣着原料,但作为衣物上的装饰、房屋内的陈设和铺垫之需的缂毛织物、栽绒毯等却得到进一步发展。如东晋高僧法显记载,鄯善国,“衣服粗与汉地同,但以毡褐为异”。7世纪时的玄奘在其《大唐西域记》记载于阗入“少服毛褐裘,多衣絁白叠”。考古人员在巴楚县托库孜萨来遗址发现了很多毛织物,还有不少毛丝和棉丝混合织成的织物。这里还发现了平纹和斜纹较多的厚重的铺垫毯,和现在维吾尔农民家里使用的“帕拉兹”十分相似。考古人员在若羌县阿拉尔宋代墓葬和乌鲁木齐盐湖的元代墓葬中,也发现了毛织物,但数量较少。

许多汉文献中就有关于毛织物的记载。如《诗经》中有“毳衣如〓”的记载,据《说文解字》的解释,“毳衣”即是当时生产的毛织物裁制成的吉服。诗经中也曾感叹人间的凄苦:“无衣无褐,曷以卒岁”这里的褐是一种比较粗的毛布。说明褐这种毛织品是下层劳动人民常穿的衣料,是他们御寒过冬的主要衣着材料。《太平御览》记载:汉宣帝甘露二年(公元前52年),匈奴呼韩邪单于入京,一次就带来了“积如秋山”的毛织品;《三国志·魏书》记载:魏景元四年(公元263年),魏将邓艾率大军征蜀时,偷渡剑阁一带尽是悬崖峭壁的阴平道,在道上遇到险坡,邓艾便“自裹毛毯,推转而下”,众将各自拿出随身毛毯依样“鱼贯而进”军队顺利到达目的地。《资治通鉴》记载:北周武帝保定四年(公,元564年)农历正月初,元帅杨忠率大军行至陉岭山隘时,看到因连日寒风大雪,坡陡路滑,士兵难以前进,便命士兵拿出携带的毯席和毯帐等物铺到冰道上,使全军得以迅速通过山隘。上述文献记载说明,西域传入中原的毛毡、毛毯等数量极多,在部队作战时派上了用场,是军队必不可少的军用物资。

明清两代,新疆生产的毛毯开始大量销往国外。据《新疆图志》实业志记载,当时仅新疆和田地区“岁制栽绒毯三千余张,输入阿富汗、印度等地”,而其他“小毛绒毯,椅垫、坐褥、鞋毡之类不可胜计”。

棉、麻布

棉花是一种热带植物,古时称之为贝吉、白叠、木棉或梧桐木,它织成的布,称为白叠布。

新疆古代居民在2000多年前的西汉时期,就开始使用棉布。1998新疆考古工作者且末县扎滚鲁克墓葬中,就发现了两块棉布。1959年考古工作者在民丰县尼雅东汉墓葬中,发现了部分棉布裤装、棉布手帕和印花棉布。其中最值得关注的是一件丰收女神棉布(图10),残长88厘米,宽47厘米。棉布下方有一女半身像。女子手持角状物,角内装满了谷物,被称为丰饶角,可能是丰收女神提喀的形象。右上方残损处留有狮子尾和爪图形。右下方可能为龙尾。考古人员还在此墓中发现了几何纹印花棉布(图11),长77厘米,宽46厘米。

棉布在新疆其他墓葬中也有发现:

1983年洛浦县山普拉汉代墓葬中发现了蓝色印花棉布(图12)白色棉布衣袖、白色棉布头带、白色棉布手套和白色棉布覆面等。

1995年尉犁县营盘墓葬中发现了汉晋时期的印花棉布。

1964年,吐鲁番阿斯塔那13号晋墓中出土了一件布俑,身上的裤子是用棉布缝制的。

考古人员在阿斯塔那北朝时期的墓葬中发现了和平元年借贷棉和棉布的契约文书,在该件契约里曾提到一次借贷棉布60余匹之多。

1959年在于田县屋于来克遗址的北朝墓葬中出土了一件长21厘米,宽15厘米的“褡连布”;在另一座北朝墓葬中出土了一块长11厘米、宽7厘米的蓝白印花棉布。

1959年在巴楚县托库孜沙来遗址中发现了唐代蓝白印花棉布残片。

乌鲁木齐元代墓葬中出土了许多棉布服饰。

棉布与毛布和丝织品相比,有手感柔软,透气性好,穿着舒适,耐穿等诸多优势。

麻织物也是古代西域居民的衣料之一,距今3800年前的楼兰孔雀河古墓沟墓地和小河墓地中出土的草篓子等编织物,就使用了大麻纤维(图13)。

吐鲁番阿斯塔那唐墓中,发现了一双用麻线编织的鞋子。

吐鲁番阿斯塔那唐墓中,发现了很多写有汉字的麻布,如191号墓出土的麻布上有“湖州安吉县清镜里施恩景布”字样。这块麻布可能是由中原输入的。

丝绸

走进新疆维吾尔自治区博物馆里是展厅,仿佛西域数千年灿烂文明正向我们走来,这里展出的陶器、铜器、木器、简文书、钱币、纺织品、绘画艺术作品、雕塑艺术作品等近300件精美文物,展示了新疆古代各民族文化发展的生动多彩的历史画卷,其中最引人注目的还是新疆丝路沿线出土的轻柔美丽、绚丽多彩的丝织品。民丰县尼雅古墓出土的“五星出东方利中国”铭文护搏(图14),若羌县楼兰古墓出土的“长寿光明”锦、鹿纹锦,尉犁县营盘古墓出土的红地“登高”锦、“寿”字锦,吐鲁番阿斯塔那古墓出土的狩猎纹印花纱(图15)、“胡王”锦(图16)都是新疆乃至全国古代文物中的宝中之宝,这些丝织品虽历经一千余年,色彩依旧艳丽,文字历历在目,图案清晰可辨,充分表现了汉、唐时期西域与中原地区密切的经济、文化联系和我国人民在丝绸纺织方面所取得的巨大成就。

中国是丝绸的故乡,养蚕、巢丝、织绸是我国古代对世界文化的一个重大贡献。1989年河南荥阳青台村一处仰韶文化的遗址中出土了距今5500年的平纹丝织品。甲骨文中就有蚕、桑、丝、帛的象形字。早在商代,我国人民就能织造菱格形回纹的丝织品,到公元前3世纪时即以生产丝绸而被誉为“东方丝绸”,英文serica(中国)即由serge(丝)转化而来,与玉、漆、瓷被誉为中国文化的四大特征。

从汉代起中国大量的丝绸就沿着张骞开辟的丝绸之路,源源不断地运往西方。这条沟通东西方文化、贸易的交通大道,以美丽的丝绸命名,表明中国丝绸对世界文化的重大影响(图17)。

关于蚕种和养蚕技术的记载,最早的是唐代高僧玄奘法师在他所著的《大唐西域记》中,书中讲到瞿撒旦那国(现在的和田一带)引进中国桑种和蚕种的故事。据说瞿撒旦那国王喜欢中国的丝绸,希望自己国内能栽桑养蚕,于是去一个被称为“东国”的国家,取桑种和蚕种,遭到拒绝,“东国”还下令严守关卡,禁止桑种和蚕种运往国外。瞿撒旦那国王求不到桑种和蚕种,只好要求与东国通婚以智得蚕种。东国为了结好邻邦,便答应把公主嫁给他。瞿撒旦那国王便秘密嘱咐去迎娶的妇人说,请她带桑种和蚕种,使公主能自制衣服,公主同意了这一要求,果然在离国之前把桑种和蚕种藏在帽子里,躲过了检查,顺利带到了瞿撒旦那国。这个传说十分迷人,在藏文《于阗国史》中也有大致相同的记述。有趣的是英国人斯坦因在1901年在屋于克里遗址发现了一块古代版画。版画中央有一个盛装的贵妇人,她头带着帽子,左右两边各立一侍女,左边的侍女用右手指着贵妇人的帽子。斯坦因认为画中的贵妇人就是帽子里偷藏桑种和蚕种的东国公主。这幅画的内容,正好与传说相吻合,为传说的可靠性增加了一个物证。关于这个故事发生的年代,史书上没有确切的记载,不过考古资料表明,新疆在东汉时期已经能够织造丝绸。对于“东国”的地理位置众说纷纭,有的说是长安,有的说是敦煌,还有说高昌的,有说鄯善的,莫衷一是,但有一点可以肯定,丝绸是由中原传入和田在内的西域各地,然后由西域传向西方各国的。

西域是我国古代通向西方的门户,丝织技术传入西域后,大约在三国时期,又被传到波斯,到了隋唐时期,波斯人已经能够生产出技术要求比较高的绫锦了。中国桑蚕技术传入欧洲的时间大约是公元6世纪。据史料记载:在查士丁尼大帝时代,有两个僧人自中国回罗马,密藏蚕卵于竹杖之中,从而将蚕带到了君士坦丁堡,从此欧洲也兴起了养蚕业。

当我国丝绸远销到希腊罗马后,这些轻柔光亮、五彩缤纷的商品受到各国人民的喜爱和赞扬,被誉为“东方绚丽的彩霞”。罗马作家普林尼在其《自然史》中称赞,中国透明的薄纱表现出罗马少女的美。博物学家白内里的《博物志》说,中国丝“贩运至罗马,附上贵族之妇女,裁成衣服,光彩夺目。由地球的东端运到西端,极其辛苦”。大量丝织品的流入,引起了该国经济的变化,使黄金、白银大量外流。其统治者第比留斯曾下令,禁止男子穿丝绸,但贵族对丝绸的喜爱有增无减,反而越来越多的人穿丝绸,有的还用丝绸做帷幕、帘帐等。

考古人员在罗马境内地中海东岸发现了中国的丝绸,叙利亚的帕尔米拉曾出土过几十件中国丝绸,其中汉代菱格花纹绮举世闻名。此外,考古人员还在吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、蒙古、瑞典都发现了中国生产的丝绸。不过在公元前的很长一段时间里,中国丝绸向外输出的数量极为稀少。据西方史料记载,古罗马的恺撒大帝有一次穿着中国丝袍在剧场看戏,在场的王公大臣面对那光彩华丽的丝绸,一时无心看戏,把目光都集中在皇服上,羡慕不已。

丝绸传到西方之后把皇家宫殿点缀的更加富丽堂皇,使各种盛会增添了光彩。中世纪时欧洲每次的贸易交往,差不多均与丝绸有关。东罗马帝国为了与安息(古波斯)争夺丝绸贸易的控制权,公元571年爆发了战争,西方史上称为“丝绢之战”。意大利威尼斯人不仅大量购买丝绸,而且还养蚕,丝织工人帮助它们开发自己的丝绸工业,到十三世纪,意大利成为西方的丝绸中心。丝绸积累起来的财富资助了意大利的文艺复兴。在法王法朗西斯推动下,法国里昂的丝绸业在十六世纪开始繁荣起来。

朝鲜和日本是中国的近邻,我国桑蚕技术传入这两个国家的时间肯定比西方要早得多,据《汉书》记载,在殷商时期就

有可能传到了朝鲜。专家们认为,织丝技术传入日本的时间不会晚于汉代。中国先进的织丝技术传入日本后,带动了当地经济的迅速发展,如日本明治维新后,政府重视发展丝织业,并通过开拓生丝市场,使日本经济蒸蒸日上,目前世界30多个国家生产丝绸,中国产茧量和产丝量均居世界首位。

丝绸传入西域后受到各族人民的喜爱,但当时中原与内地路途遥远,运输成本较高,所以一直到战国时期,还是只有当地上层贵族才能享用,一般平民只能穿毛、麻等质地的服饰。考古资料表明,新疆最早的丝绸出自乌鲁木齐的阿拉沟墓葬中,1976年考古人员在这里发现了许多丝绸残片,其中一件凤纹刺绣值得关注。到了汉晋时期,新疆民丰县尼雅古墓、若羌县楼兰遗址古墓、尉犁县营盘古墓、洛浦县山普拉古墓都发现了色彩鲜艳的丝织品。这一时期丝绸的组织,是经线显花加纬的的重经平纹。图案则以动物纹样为主,有飞龙、奔虎、麒麟、仙鹤、凤凰、辟邪、三足乌等,点缀着茱萸、灵芝等植物,再与流动着的曲波状连烟、云气纹相结合,使整个锦面充满动感,气势非凡,呈现出飞动之美,与此同时还充满神异的气氛。其间还织出“万事如意”“延年益寿”“长寿光明”“五星出东方利中国”“王侯合昏千秋万岁”“登高”“世毋极宜二亲传子孙”等隶书铭文,表达了人民多子多福、长寿延年、前途光明、高官俸禄等美好愿望。这些丝织品都是墓葬中出土的,不难猜测,希望过世的亲人到了另一个世界,也能够荣华富贵、儿孙满堂(图18)。

到了北朝至唐代,随着西域与周边地区经济文化交流的不断加深,西亚波斯的文化艺术出入西域,西域的丝绸文化呈现出多元文化的色彩。不仅有本地生产的“龟兹锦”、“疏勒锦”、“高昌锦”,而且还有波斯帝国传入的“波斯锦”,其中最流行的是“波斯锦”。“波斯锦”又称联珠纹锦,即是以圆珠缀成圆圈,其中填饰动物、人物、花草等主题纹样,有联珠兽纹锦、联珠对鹿纹锦、联珠骑士纹锦等。1959年吐鲁番阿斯塔那墓葬出土的一件联珠鹿纹锦(图19),图案十分精美。在这幅画面上,硕大丰腴的鹿,抬着高傲的头,昂首阔步地走在路上,鹿角由粗变细,鹿头用简练的波线勾出,颈部系一条连贯三角形的丝带,迎风飘起。丰腴的鹿身上点缀着三个三角形和三个圆圈。四肢短小,与肥胖的身体形成对比。整个画面富有动感,装饰性较强,特别是联珠纹的鹿形造型严谨,姿态生动,表现了盛唐时期流行的圆润饱满、清新活泼的艺术风格。唐锦称为“纬锦”,区别于汉代的“经锦,”这种织法不仅可以织出更复杂的花纹,而且可以显出华丽的色彩。新疆各地的墓葬出土的丝织品,除织锦之外,还有绮、罗、绢、绫、帛、縠、纱、刺绣、缂丝等多样丝织品。专家对吐鲁番出土的唐代丝绸曾做过色谱分析,发现其中色彩极为丰富,多达24种,呈现出华丽流畅、丰满绚丽的艺术特色。

1998年,自治区博物馆考古队在且末县扎滚鲁克墓地进行考古发掘,发现了纹饰精美的丝绸,其中一部分为平纹纬锦(图20),是当地居民生产出来的,如这里出土的白底红条纹锦、白底红色花草纹锦、烟色底动物纹锦、胭脂红底狩猎纹锦等,色彩图案具有本地特色。这些丝绸的时代为公元3~5世纪,说明在汉末魏晋时期,西域人民和中原人民一样能够生产丝绸了。业内人士指出,这些丝绸的质量和内地相比还有一定的差距,所以中原生产的丝绸更受西域居民的喜爱。

在世界服装史上,动物的毛皮是缝制服饰的最早材质。在人类的童年时代,人们将野兽打死之后,就带到自己的洞穴里,“食其肉而用其皮”,用石刀(后来用铜刀)将兽皮剥下,把兽皮上的血汁刷洗干净,用平整的石头或木缒捶打,使之成为柔软的毛皮后,用穿有兽皮筋或细皮条的骨针缝制成衣服,用来抵御寒冷的天气。考古资料表明,在3800多年前西域居民就熟练地掌握了这一技能。考古工作者在新疆各地的古墓中,发现了毛皮大衣(图1)、皮裤、皮袜、皮鞋、皮靴、皮手套等皮质服饰。哈密五堡出土的一件距今3000多年的裘皮衣袍,全长1.21米(图2),保存得虽然不是十分完整,但还是可以看出它的款式为交领对襟、宽肩窄袖。这件皮衣最特别的地方是袍袖与手套相连,是冬季寒冷天气保暖御寒的理想服装。哈密艾斯克霞尔古墓也出土了几件皮衣,其特点也是衣袖与手套相连。其中一件皮衣身长95厘米,宽61厘米,袖长63厘米,袖宽17厘米。圆立领宽肩,窄长袖,袖口呈马蹄形,手腕处接缝手套。艾斯克霞尔古墓还出土了距今3000年左右的制作皮革品的成套工具,如带柄铜刀、石臼、胶液、抹胶木匕以及铜锥等,为研究皮革制品的生产,提供了珍贵资料。鄯善苏贝希古墓出土的距今2500年左右的裘皮大衣保存较好,为交领开襟,袍长及足,袖长过手指,卷毛朝里,光板在外,鞣制较好,手感柔软,说明当时的皮革加工工艺达到了较高的水平,其形制与现在南疆农村维吾尔人穿着的毛皮大衣居瓦十分相似。

毛织物

毛织物就如同中原的丝绸那样,在新疆古代有着重要的地位,是新疆古代居民生活必需品和缝制衣服的主要面料。

新疆的毛纺织技术的起源较早。《禹贡》中曾有这么一段记载:传说在夏禹时代地处西北的兄弟民族就已经使用加工过的毛皮和毛织品了。这种说法被近年来的新疆考古发现所证实。早在远古时期,居住在新疆的祖先们把野兽皮披在身上,还把它当作“毡褥”使用。随着畜牧业的发展,人们逐渐掌握了把绵羊身上的毛剪下来,进行加工,织制成毛纺织物的技术。

近年来考古人员在新疆若羌、哈密、且末、鄯善、尉犁、洛浦、民丰、巴楚、乌鲁木齐、阿拉尔等地区发现了大量的毛制品,且品种多样,有的色泽鲜艳、有的纹饰精美、有的图案奇异充满神秘色彩,充分反映了新疆毛纺织业悠久的历史。

新疆最早发现的毛制品,出土于若羌县楼兰铁板河古墓、古墓沟墓葬和小河墓地中,这些古墓中发现的毛制品,年代都在3800年以上。2002年新疆文物考古研究所所长伊弟力斯带领的一支考古队,在楼兰小河墓地进行考古发掘,发现了大量的毛织品,有斗篷(图3)、腰衣(图4)、毡帽等一整套服饰。这里出土的一件毛织斗篷,出土时叠放在墓主身下,残长160厘米,宽95厘米,用白色纬线和深棕、灰白、灰黄三色粗细不同的毛纱相间织出道道条纹。小河墓地出土的有些斗篷的一端还饰有穗子,看起来比较美观。

到了距今2500~3000年左右,是新疆毛纺织业蓬勃发展的历史发展时期,也是新疆毛纺织业重要的发展时期,哈密市五堡、且末县扎滚鲁克、鄯善县苏贝希等地的墓葬中都发现了毛织物,而且具有数量增加,品种增多,色泽丰富,印染技术提高的特点。

当时毛织物是当时人们主要的衣着原料,从古墓出土情况看,有长袍、短衣、彩条毛布裙、毛布裤子、毛织腰带,还有毛线编织的帽子、毡帽、毡袜等,这些衣饰反映了先秦时期丰富多彩的服饰文化(图5)。

这一时期毛织物的品种开始增多。哈密五堡墓葬出土的毛纺织物不仅有平纹织物,而且还出现了较多的斜纹织物和个别嵌织物。如第37号墓出土的黄地棕蓝色条纹褐,残长54厘米,宽14厘米,由黄、蓝、棕三色经线和黄、棕两色纬线,以平纹组织法织成,在黄底上显出蓝棕色条纹;经密9根/厘米,纬密26根/厘米,织物表面光滑,有光泽,手感柔软。

当时西域居民的染色技术有了很大提高。如1985年新疆博物馆考古队发现的两具男女干尸(现陈列于新疆博物馆古尸展厅),穿着的长袍虽经2800余年,保存十分完好,色泽依旧鲜艳,惹人注目,令人惊叹不已。哈密五堡、且末扎滚鲁克两地出土的毛纺织物,除原白色和原褐色之外,还有红、黄、棕、绿、蓝及其各种颜色。如1978年五堡出土地一件棕地方各纹斜褐,在棕色底上,以白、蓝、红、深棕等四色织出方格纹,缘饰浅棕色编织带。这件毛织物共有六种色彩,色泽丰富;且棕色就有棕、浅棕、深棕,色阶增多,说明当时的染色工艺已相当成熟,据研究,这些毛织物的颜料都是从大自然中的植物和矿物中提取的。

西域古代先民注重毛织物的装饰性,除了使用各种颜色之外,有的织物上还绣有精美的纹样。哈密五堡古墓出土的一件红色毛织物上,就绣有用白、黄、蓝、粉绿四色合股的毛线绣出三角形纹样(图6),这些三角纹又堆砌成几何图案,十分美观。在2800年前,且末人的毛织面料也独具特色,从1985年出土的织物看有色织、编织、刺绣、纱罗、印染等,其中在织物上手绘图案是一种较早的印染技术。这里出土的手绘毛织物,一般都是在淡黄、原白色的织物上,用红色颜料绘画,有骆驼文、野猪纹、虎纹、鱼纹、水波纹、涡纹等、三角纹等(图7),这些图案线条流畅,排列有序,特别是那些织物上的动物,线条圆润,形象栩栩如生;而水波纹、涡纹等,细腻美观,反映了2800年前且末人的审美情趣(图8)。

到了汉晋时期,西域居民的服装面料开始多样化,除了毛织物外,还出现了丝绸棉布等,但毛纺织业仍在人们的经济生活中占据着重要的位置,毛织品仍然是人们缝制服装的重要衣料。当时西域的毛纺织技术有了新的进步,特别是出现了复杂组织的罽。1959年民丰尼雅墓葬出土的人兽葡萄纹罽和龟甲瓣花纹罽(图9)是这时期的代表作。这两块织物的花纹图案比较复杂,前者上面织有成串的葡萄和人面兽身怪物,片片绿叶点缀其间,具有典型的西域风格;后者上面织有龟甲状花纹,中间嵌有红色四朵瓣的小花,是中原地区的传统图案。1995年新疆考古研究所在尉犁县营盘古第15号墓中,发现的一具“营盘美男”的干尸,保存的比较完好,身着的罽袍,十分引人注目,上面的主题纹样是手持剑、矛、盾等武器两两相对的裸体男子形象,此外还有石榴树、牛、羊等装饰纹样,发掘者认为整体图案表现出希腊、罗马、波斯等艺术风格。罽是提花织制的精细毛织物。公元前199年,汉高祖刘邦曾下诏禁止商人穿着“锦、绣、绮、縠、罽”等,将罽与名贵的锦、绣同列,无疑表明它是一种高级衣料。这件罽袍,保存较好,其色彩鲜艳如新,织工精巧细致,纹饰新颖奇特,是一件极为难得的稀世珍品。这位“营盘美男”所穿的毛布裤装也十分精美,面料为绛紫色平纹毛布,其上用淡黄、湖绿、红、粉绿等各色毛线织出花草纹样,针脚细致均匀,配色和谐大方,反映了汉晋时期西域居民较高的刺绣水平。1984年考古人员在洛浦县山普拉墓葬中发现的缂毛织品——“马人”武士壁挂,其图案也表现出西方文化的风格,立体感强,具有很高的艺术价值。

山普拉古墓还出土了很多毛织衣物,男子裤装多为灯笼裤,女子裙装注重装饰性,在裙摆上饰有独特的花草和变形的动物纹饰,这些都反映了汉代于阗国人的穿着习俗。山普拉墓葬发现的栽绒毯质地厚实,特别是一块鞍毯保存十分完好,结构坚实,图案规整,和现在和田地毯的织法结构完全一致,是研究新疆古代地毯的重要资料。

汉代以后由于棉布和丝绸的普及,毛纺织物在生活中已退居次要地位。公元5世纪左右,毛织物虽然不再是新疆各族人民的主要衣着原料,但作为衣物上的装饰、房屋内的陈设和铺垫之需的缂毛织物、栽绒毯等却得到进一步发展。如东晋高僧法显记载,鄯善国,“衣服粗与汉地同,但以毡褐为异”。7世纪时的玄奘在其《大唐西域记》记载于阗入“少服毛褐裘,多衣絁白叠”。考古人员在巴楚县托库孜萨来遗址发现了很多毛织物,还有不少毛丝和棉丝混合织成的织物。这里还发现了平纹和斜纹较多的厚重的铺垫毯,和现在维吾尔农民家里使用的“帕拉兹”十分相似。考古人员在若羌县阿拉尔宋代墓葬和乌鲁木齐盐湖的元代墓葬中,也发现了毛织物,但数量较少。

许多汉文献中就有关于毛织物的记载。如《诗经》中有“毳衣如〓”的记载,据《说文解字》的解释,“毳衣”即是当时生产的毛织物裁制成的吉服。诗经中也曾感叹人间的凄苦:“无衣无褐,曷以卒岁”这里的褐是一种比较粗的毛布。说明褐这种毛织品是下层劳动人民常穿的衣料,是他们御寒过冬的主要衣着材料。《太平御览》记载:汉宣帝甘露二年(公元前52年),匈奴呼韩邪单于入京,一次就带来了“积如秋山”的毛织品;《三国志·魏书》记载:魏景元四年(公元263年),魏将邓艾率大军征蜀时,偷渡剑阁一带尽是悬崖峭壁的阴平道,在道上遇到险坡,邓艾便“自裹毛毯,推转而下”,众将各自拿出随身毛毯依样“鱼贯而进”军队顺利到达目的地。《资治通鉴》记载:北周武帝保定四年(公,元564年)农历正月初,元帅杨忠率大军行至陉岭山隘时,看到因连日寒风大雪,坡陡路滑,士兵难以前进,便命士兵拿出携带的毯席和毯帐等物铺到冰道上,使全军得以迅速通过山隘。上述文献记载说明,西域传入中原的毛毡、毛毯等数量极多,在部队作战时派上了用场,是军队必不可少的军用物资。

明清两代,新疆生产的毛毯开始大量销往国外。据《新疆图志》实业志记载,当时仅新疆和田地区“岁制栽绒毯三千余张,输入阿富汗、印度等地”,而其他“小毛绒毯,椅垫、坐褥、鞋毡之类不可胜计”。

棉、麻布

棉花是一种热带植物,古时称之为贝吉、白叠、木棉或梧桐木,它织成的布,称为白叠布。

新疆古代居民在2000多年前的西汉时期,就开始使用棉布。1998新疆考古工作者且末县扎滚鲁克墓葬中,就发现了两块棉布。1959年考古工作者在民丰县尼雅东汉墓葬中,发现了部分棉布裤装、棉布手帕和印花棉布。其中最值得关注的是一件丰收女神棉布(图10),残长88厘米,宽47厘米。棉布下方有一女半身像。女子手持角状物,角内装满了谷物,被称为丰饶角,可能是丰收女神提喀的形象。右上方残损处留有狮子尾和爪图形。右下方可能为龙尾。考古人员还在此墓中发现了几何纹印花棉布(图11),长77厘米,宽46厘米。

棉布在新疆其他墓葬中也有发现:

1983年洛浦县山普拉汉代墓葬中发现了蓝色印花棉布(图12)白色棉布衣袖、白色棉布头带、白色棉布手套和白色棉布覆面等。

1995年尉犁县营盘墓葬中发现了汉晋时期的印花棉布。

1964年,吐鲁番阿斯塔那13号晋墓中出土了一件布俑,身上的裤子是用棉布缝制的。

考古人员在阿斯塔那北朝时期的墓葬中发现了和平元年借贷棉和棉布的契约文书,在该件契约里曾提到一次借贷棉布60余匹之多。

1959年在于田县屋于来克遗址的北朝墓葬中出土了一件长21厘米,宽15厘米的“褡连布”;在另一座北朝墓葬中出土了一块长11厘米、宽7厘米的蓝白印花棉布。

1959年在巴楚县托库孜沙来遗址中发现了唐代蓝白印花棉布残片。

乌鲁木齐元代墓葬中出土了许多棉布服饰。

棉布与毛布和丝织品相比,有手感柔软,透气性好,穿着舒适,耐穿等诸多优势。

麻织物也是古代西域居民的衣料之一,距今3800年前的楼兰孔雀河古墓沟墓地和小河墓地中出土的草篓子等编织物,就使用了大麻纤维(图13)。

吐鲁番阿斯塔那唐墓中,发现了一双用麻线编织的鞋子。

吐鲁番阿斯塔那唐墓中,发现了很多写有汉字的麻布,如191号墓出土的麻布上有“湖州安吉县清镜里施恩景布”字样。这块麻布可能是由中原输入的。

丝绸

走进新疆维吾尔自治区博物馆里是展厅,仿佛西域数千年灿烂文明正向我们走来,这里展出的陶器、铜器、木器、简文书、钱币、纺织品、绘画艺术作品、雕塑艺术作品等近300件精美文物,展示了新疆古代各民族文化发展的生动多彩的历史画卷,其中最引人注目的还是新疆丝路沿线出土的轻柔美丽、绚丽多彩的丝织品。民丰县尼雅古墓出土的“五星出东方利中国”铭文护搏(图14),若羌县楼兰古墓出土的“长寿光明”锦、鹿纹锦,尉犁县营盘古墓出土的红地“登高”锦、“寿”字锦,吐鲁番阿斯塔那古墓出土的狩猎纹印花纱(图15)、“胡王”锦(图16)都是新疆乃至全国古代文物中的宝中之宝,这些丝织品虽历经一千余年,色彩依旧艳丽,文字历历在目,图案清晰可辨,充分表现了汉、唐时期西域与中原地区密切的经济、文化联系和我国人民在丝绸纺织方面所取得的巨大成就。

中国是丝绸的故乡,养蚕、巢丝、织绸是我国古代对世界文化的一个重大贡献。1989年河南荥阳青台村一处仰韶文化的遗址中出土了距今5500年的平纹丝织品。甲骨文中就有蚕、桑、丝、帛的象形字。早在商代,我国人民就能织造菱格形回纹的丝织品,到公元前3世纪时即以生产丝绸而被誉为“东方丝绸”,英文serica(中国)即由serge(丝)转化而来,与玉、漆、瓷被誉为中国文化的四大特征。

从汉代起中国大量的丝绸就沿着张骞开辟的丝绸之路,源源不断地运往西方。这条沟通东西方文化、贸易的交通大道,以美丽的丝绸命名,表明中国丝绸对世界文化的重大影响(图17)。

关于蚕种和养蚕技术的记载,最早的是唐代高僧玄奘法师在他所著的《大唐西域记》中,书中讲到瞿撒旦那国(现在的和田一带)引进中国桑种和蚕种的故事。据说瞿撒旦那国王喜欢中国的丝绸,希望自己国内能栽桑养蚕,于是去一个被称为“东国”的国家,取桑种和蚕种,遭到拒绝,“东国”还下令严守关卡,禁止桑种和蚕种运往国外。瞿撒旦那国王求不到桑种和蚕种,只好要求与东国通婚以智得蚕种。东国为了结好邻邦,便答应把公主嫁给他。瞿撒旦那国王便秘密嘱咐去迎娶的妇人说,请她带桑种和蚕种,使公主能自制衣服,公主同意了这一要求,果然在离国之前把桑种和蚕种藏在帽子里,躲过了检查,顺利带到了瞿撒旦那国。这个传说十分迷人,在藏文《于阗国史》中也有大致相同的记述。有趣的是英国人斯坦因在1901年在屋于克里遗址发现了一块古代版画。版画中央有一个盛装的贵妇人,她头带着帽子,左右两边各立一侍女,左边的侍女用右手指着贵妇人的帽子。斯坦因认为画中的贵妇人就是帽子里偷藏桑种和蚕种的东国公主。这幅画的内容,正好与传说相吻合,为传说的可靠性增加了一个物证。关于这个故事发生的年代,史书上没有确切的记载,不过考古资料表明,新疆在东汉时期已经能够织造丝绸。对于“东国”的地理位置众说纷纭,有的说是长安,有的说是敦煌,还有说高昌的,有说鄯善的,莫衷一是,但有一点可以肯定,丝绸是由中原传入和田在内的西域各地,然后由西域传向西方各国的。

西域是我国古代通向西方的门户,丝织技术传入西域后,大约在三国时期,又被传到波斯,到了隋唐时期,波斯人已经能够生产出技术要求比较高的绫锦了。中国桑蚕技术传入欧洲的时间大约是公元6世纪。据史料记载:在查士丁尼大帝时代,有两个僧人自中国回罗马,密藏蚕卵于竹杖之中,从而将蚕带到了君士坦丁堡,从此欧洲也兴起了养蚕业。

当我国丝绸远销到希腊罗马后,这些轻柔光亮、五彩缤纷的商品受到各国人民的喜爱和赞扬,被誉为“东方绚丽的彩霞”。罗马作家普林尼在其《自然史》中称赞,中国透明的薄纱表现出罗马少女的美。博物学家白内里的《博物志》说,中国丝“贩运至罗马,附上贵族之妇女,裁成衣服,光彩夺目。由地球的东端运到西端,极其辛苦”。大量丝织品的流入,引起了该国经济的变化,使黄金、白银大量外流。其统治者第比留斯曾下令,禁止男子穿丝绸,但贵族对丝绸的喜爱有增无减,反而越来越多的人穿丝绸,有的还用丝绸做帷幕、帘帐等。

考古人员在罗马境内地中海东岸发现了中国的丝绸,叙利亚的帕尔米拉曾出土过几十件中国丝绸,其中汉代菱格花纹绮举世闻名。此外,考古人员还在吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、蒙古、瑞典都发现了中国生产的丝绸。不过在公元前的很长一段时间里,中国丝绸向外输出的数量极为稀少。据西方史料记载,古罗马的恺撒大帝有一次穿着中国丝袍在剧场看戏,在场的王公大臣面对那光彩华丽的丝绸,一时无心看戏,把目光都集中在皇服上,羡慕不已。

丝绸传到西方之后把皇家宫殿点缀的更加富丽堂皇,使各种盛会增添了光彩。中世纪时欧洲每次的贸易交往,差不多均与丝绸有关。东罗马帝国为了与安息(古波斯)争夺丝绸贸易的控制权,公元571年爆发了战争,西方史上称为“丝绢之战”。意大利威尼斯人不仅大量购买丝绸,而且还养蚕,丝织工人帮助它们开发自己的丝绸工业,到十三世纪,意大利成为西方的丝绸中心。丝绸积累起来的财富资助了意大利的文艺复兴。在法王法朗西斯推动下,法国里昂的丝绸业在十六世纪开始繁荣起来。

朝鲜和日本是中国的近邻,我国桑蚕技术传入这两个国家的时间肯定比西方要早得多,据《汉书》记载,在殷商时期就

有可能传到了朝鲜。专家们认为,织丝技术传入日本的时间不会晚于汉代。中国先进的织丝技术传入日本后,带动了当地经济的迅速发展,如日本明治维新后,政府重视发展丝织业,并通过开拓生丝市场,使日本经济蒸蒸日上,目前世界30多个国家生产丝绸,中国产茧量和产丝量均居世界首位。

丝绸传入西域后受到各族人民的喜爱,但当时中原与内地路途遥远,运输成本较高,所以一直到战国时期,还是只有当地上层贵族才能享用,一般平民只能穿毛、麻等质地的服饰。考古资料表明,新疆最早的丝绸出自乌鲁木齐的阿拉沟墓葬中,1976年考古人员在这里发现了许多丝绸残片,其中一件凤纹刺绣值得关注。到了汉晋时期,新疆民丰县尼雅古墓、若羌县楼兰遗址古墓、尉犁县营盘古墓、洛浦县山普拉古墓都发现了色彩鲜艳的丝织品。这一时期丝绸的组织,是经线显花加纬的的重经平纹。图案则以动物纹样为主,有飞龙、奔虎、麒麟、仙鹤、凤凰、辟邪、三足乌等,点缀着茱萸、灵芝等植物,再与流动着的曲波状连烟、云气纹相结合,使整个锦面充满动感,气势非凡,呈现出飞动之美,与此同时还充满神异的气氛。其间还织出“万事如意”“延年益寿”“长寿光明”“五星出东方利中国”“王侯合昏千秋万岁”“登高”“世毋极宜二亲传子孙”等隶书铭文,表达了人民多子多福、长寿延年、前途光明、高官俸禄等美好愿望。这些丝织品都是墓葬中出土的,不难猜测,希望过世的亲人到了另一个世界,也能够荣华富贵、儿孙满堂(图18)。

到了北朝至唐代,随着西域与周边地区经济文化交流的不断加深,西亚波斯的文化艺术出入西域,西域的丝绸文化呈现出多元文化的色彩。不仅有本地生产的“龟兹锦”、“疏勒锦”、“高昌锦”,而且还有波斯帝国传入的“波斯锦”,其中最流行的是“波斯锦”。“波斯锦”又称联珠纹锦,即是以圆珠缀成圆圈,其中填饰动物、人物、花草等主题纹样,有联珠兽纹锦、联珠对鹿纹锦、联珠骑士纹锦等。1959年吐鲁番阿斯塔那墓葬出土的一件联珠鹿纹锦(图19),图案十分精美。在这幅画面上,硕大丰腴的鹿,抬着高傲的头,昂首阔步地走在路上,鹿角由粗变细,鹿头用简练的波线勾出,颈部系一条连贯三角形的丝带,迎风飘起。丰腴的鹿身上点缀着三个三角形和三个圆圈。四肢短小,与肥胖的身体形成对比。整个画面富有动感,装饰性较强,特别是联珠纹的鹿形造型严谨,姿态生动,表现了盛唐时期流行的圆润饱满、清新活泼的艺术风格。唐锦称为“纬锦”,区别于汉代的“经锦,”这种织法不仅可以织出更复杂的花纹,而且可以显出华丽的色彩。新疆各地的墓葬出土的丝织品,除织锦之外,还有绮、罗、绢、绫、帛、縠、纱、刺绣、缂丝等多样丝织品。专家对吐鲁番出土的唐代丝绸曾做过色谱分析,发现其中色彩极为丰富,多达24种,呈现出华丽流畅、丰满绚丽的艺术特色。

1998年,自治区博物馆考古队在且末县扎滚鲁克墓地进行考古发掘,发现了纹饰精美的丝绸,其中一部分为平纹纬锦(图20),是当地居民生产出来的,如这里出土的白底红条纹锦、白底红色花草纹锦、烟色底动物纹锦、胭脂红底狩猎纹锦等,色彩图案具有本地特色。这些丝绸的时代为公元3~5世纪,说明在汉末魏晋时期,西域人民和中原人民一样能够生产丝绸了。业内人士指出,这些丝绸的质量和内地相比还有一定的差距,所以中原生产的丝绸更受西域居民的喜爱。

附注

注释:

图1:哈密五堡古代居民冬装复原图,距今3000年

图2:哈密五堡出土的裘皮衣袍,距今3000年

图3:2002年若羌县楼兰小河墓地出土的毛织斗篷,距今3800年

图4:2002年若羌县楼兰小河墓地出土的毛织的腰衣

图5:1985年且末县扎滚鲁克墓葬出土的毛织物,距今2800年

图6:哈密五堡墓葬出土的三角纹毛布,距今3000年

图7:1985年且末县扎滚鲁克墓葬出土的毛织物上手绘的老虎纹,(摹绘图)距今2800年

图8:1985年且末县扎滚鲁克墓葬出土的纺轮,距今2800)年

图9:1959年民丰东汉尼雅墓葬出土的人兽葡萄纹罽

图10:1959民丰县东汉尼雅墓葬出土的人纹印花棉布

图11:1959民丰县东汉尼雅墓葬出土的几何纹印花棉布

图12:1983年洛浦县东汉山普拉墓葬出土的蓝色印花棉布

图13:吐鲁番唐代阿斯塔那古墓出土的麻布

图14:1995年民丰县尼雅墓葬出土的汉晋时期的“五星出东方利中国”铭文护搏

图15:吐鲁番唐代阿斯塔那古墓出土的狩猎纹印花纱

图16:吐鲁番北朝阿斯塔那古墓出土的“胡王”锦

图17:1995年民丰县尼雅墓葬出土的“王侯合昏千秋万岁宜子孙”锦

图18:1995年考古工作者在尼雅1号墓地3号墓出土的“世毋极锦宜二亲传子孙”铭文锦

图19:1959年吐鲁番北朝阿斯塔那墓葬出土的联珠鹿纹锦

图20:1998年且末县公元3~5世纪的扎滚鲁克墓葬出土的白底红条纹锦

知识出处

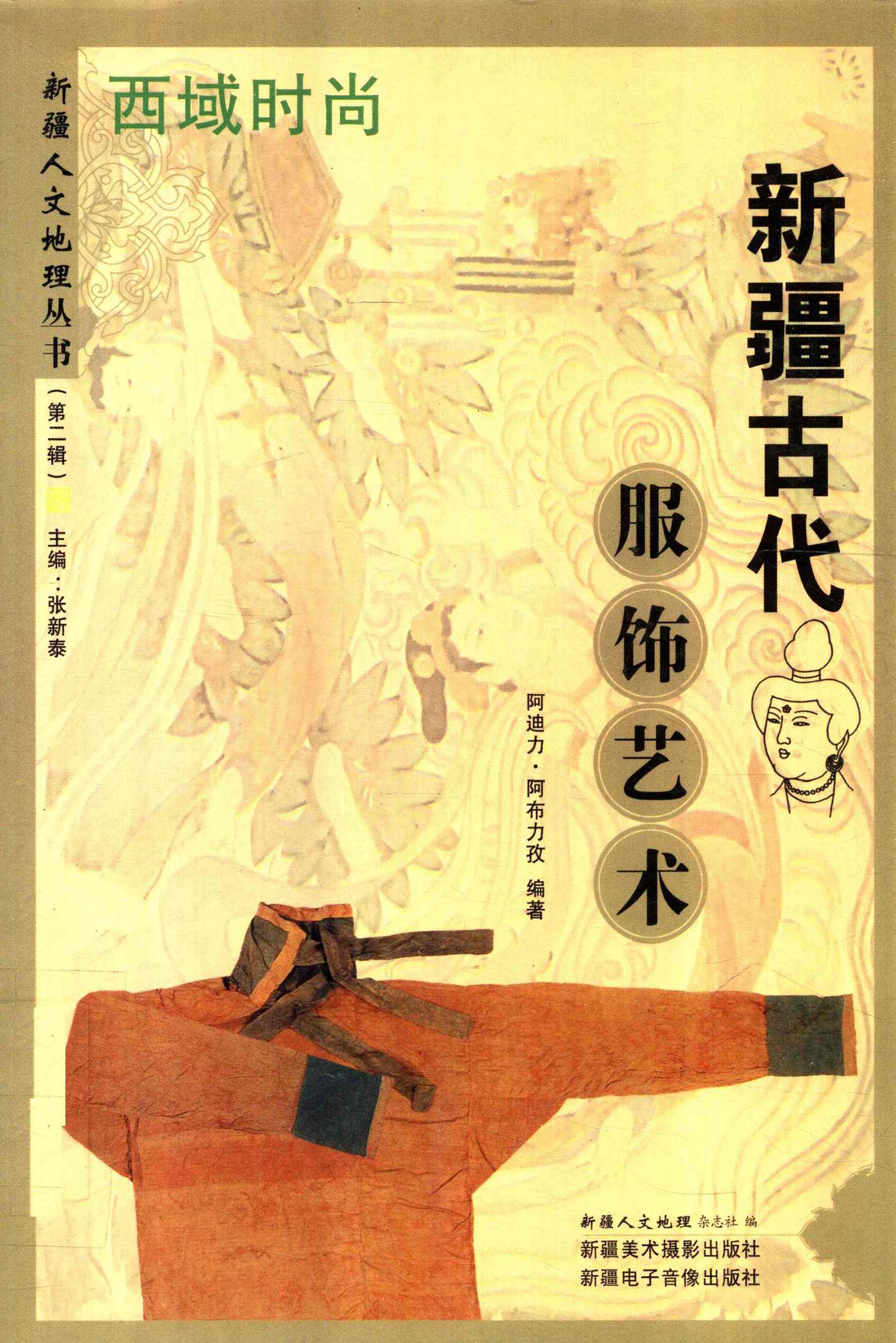

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读

相关地名

新疆

相关地名