铜镜

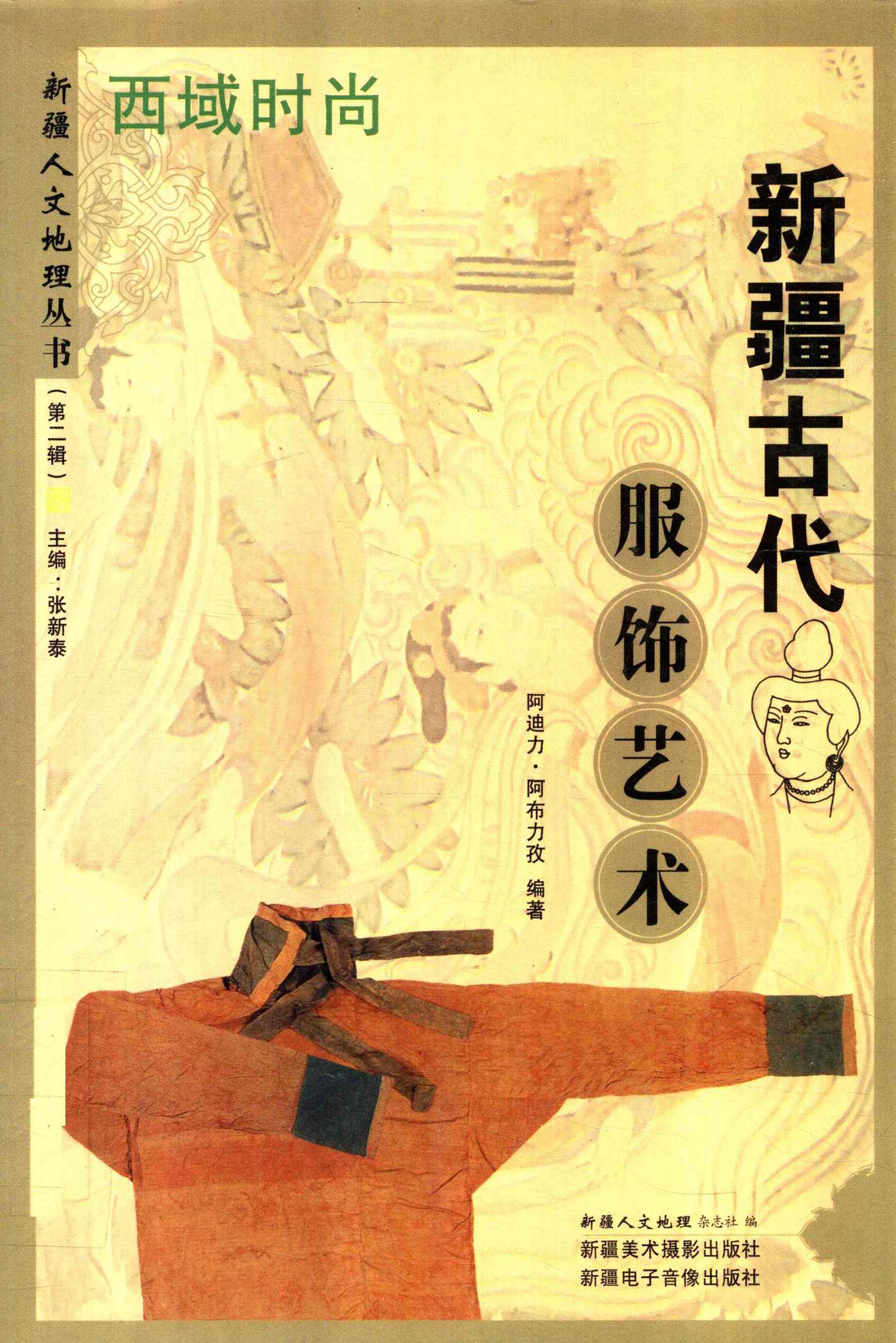

| 内容出处: | 《新疆古代服饰艺术》 图书 |

| 唯一号: | 320920020210003845 |

| 颗粒名称: | 铜镜 |

| 分类号: | K876.41 |

| 页数: | 5 |

| 页码: | 90-94 |

| 摘要: | 本文记述了新疆古代铜镜的基本情况。其中包含:立鹿式铜镜、“君宜高官”铭文铜镜、龙纹铜镜、四兽纹铜镜、“宜家常贵”铭文铜镜、“日见之光”铭文铜镜。 |

| 关键词: | 新疆 古代 铜镜 |

内容

在铜镜发明之前,水是人类最早的镜子,当时人们把水放在叫“鉴”的容器里,水面可以照人。后来人们发明了用铜制作的镜子,方便了古人的日常生活,是人类文明的一种飞跃。铜镜主要用来照面饰容,正人衣冠,它既是耐用的实用器具,又是精美的工艺品。铜镜的出现以西亚和中国最早。据考古发掘所知,伊拉克的基什遗址出土的铜镜为公元前2900年~公元前2700年,巴基斯坦印达斯遗址出土的铜镜为公元前2000年左右。中国考古资料表明,新疆人民在3000多年前就开始使用铜镜。从世界范围来看,西亚、埃及、希腊、罗马的古代铜镜往往呈圆形,连接较长的柄;中国的铜镜多为圆形,战国时期偶见方形,但数量极少[1]。新疆自古以来就是东西方文化交流的枢纽之地,从考古出土的铜镜上就可以说明这一点,新疆古代铜镜可分为圆形有柄镜和圆形具纽镜两大类型。

圆形有柄铜镜,多发现于北疆和东疆地区,哈密五堡墓地出土的距今3000年前的直柄铜镜(图1),通长15.5厘米,镜面直径8.5厘米,柄长6厘米,宽2厘米,柄部上端又铸一高1厘米的桥形纽,系有较宽的皮条,这样既可手握又可悬挂,颇为实用。哈密五堡墓地出土的一枚直柄铜镜,镜高17厘米,镜面直径10厘米,平整光滑,镜柄与镜面为一整体,在直柄一端有一弧状孔。时代为公元前8世纪。和静县拜勒其尔墓葬出土的一枚有柄铜镜(图2),正面呈圆形,镜面直径17.4厘米,通长20.9厘米,直柄较短,这种铜镜应当是插在木座上或是另外安装长柄使用的,其时代为战国前后。和静县巴仑台墓地出土的一枚铜镜比较奇特(图3),镜面为铜质,镜柄为铁质,这种铜铁合铸的铜镜实为少见。此外,新源县的铁木里克古墓、乌鲁木齐的乌拉泊水库古墓都发现了有柄铜镜。2003年9月新疆文物考古研究所和伊犁哈萨克自治州对特克斯县叶什克列克墓葬群进行考古发掘[2],出土了许多陶器、铜器、石器和铁器等珍贵文物,其中一件保存完好的带柄铜镜(图4)形状十分独特。此镜镜面呈圆形,直径10.6厘米,厚0.2厘米,,通长17.5厘米,宽柄,柄顶部立着一北山羊像。大而弯的双角特别醒目,耳、目、唇清晰,肥硕的头部、健壮的四肢,短尾下垂,羊背部有一钮,便于携带和悬挂。这件铜镜的时代大约为公元前5~4世纪。

圆形具纽镜,有素面和装饰性铜镜两种形制,在全疆各地都有发现。阿勒泰切木尔切克出土的距今3000年左右的一枚素面铜镜直径6厘米(图5),圆形纽铸造简单古朴。这种圆形素面铜镜在战国时期的哈密焉不拉克墓地、乌鲁木齐阿拉沟古墓、鄯善县洋海古墓以及拜城克孜尔墓地均有出土,它们是新疆地区早期的原形铜镜的典型代表。在新疆的早期铜镜中,镜面刻有纹饰的镜子比较少见,和静县察吾呼沟四号墓出了两枚狼纹铜镜(图6),直径9厘米,镜面饰有一曲卷的狼纹图案,狼尖嘴龇牙,怒目圆睁,脊背呈锯齿状,凶恶张狂,显示出十足的野性。

从以上各地古墓出土的铜镜我们不难看出,先秦时期的新疆铜镜表现出一定的地方特色,特别是带柄铜镜和狼纹铜镜,带有鲜明的游牧民族色彩。

到了汉晋时期,铜镜的制作更加规范,受中原文化的影响较深,特别是汉字铭文铜镜的出现,给西域铜镜增添了许多新的气息。汉代时期西域铜镜主要有素面铜镜和汉字铭文铜镜两种。汉字铭文铜镜在新疆古墓中出土较多,说明了古代中原这一生活用具对西域的影响。以下列举的是几件精品铜镜:

(1)立鹿式铜镜(图7)1965年伊吾县苇子峡墓出土,青铜质,通高11厘米,直径7.7厘米,镜面无纹饰,镜上方焊接一鹿,鹿低首直立,长角呈波状后曲,造型古朴简洁,为西汉时期的遗物[3]。

(2)“君宜高官”铭文铜镜(图8)1959年民丰县尼雅东汉夫妻合葬墓出土,镜呈圆形,圆形钮,蝙蝠形芾蒂纽座。直径12.4厘米,有“君宜高官”铭文,纽座外有8个小连弧纹,连弧内有8个小圆圈纹,纽系一条25厘米长的绢带,铜镜经过通体抛光工艺,至今光泽如新。铜镜出土时装在镜套内,套子用丝绸缝制而成,上面用彩色丝线绣花[4]。考古人员还在吐鲁番阿斯塔那发掘出土了一枚北朝时代的“君宜高官”(图9),比尼雅东汉夫妻合葬墓出土的稍小,但形制基本相同,说明“君宜高官”铭文铜镜在高昌地区也同样流行。

(3)龙纹铜镜(图10)1995年民丰县尼雅1号墓地3号墓出土,银灰色,圆形,直径9.2厘米,圆纽圆座,纽内穿绢面丝带,镜背纽座外有一道曲卷自如的龙纹,龙嘴张开,迎扑圆球[5]。

(4)四兽纹铜镜1995年民丰县尼雅1号墓地5号墓出土,圆形圆纽,直径9.4厘米,纽座外饰龙、虎、熊、朱雀4个瑞兽纹样,四兽间对称分布4个乳钉纹[6]。

(5)“宜家常贵”铭文铜镜(图11)1984年洛浦县山普拉汉墓出土,圆形,兽纽,直径6.2厘米,铜镜边缘分布4个乳钉纹,乳钉纹其间饰有“宜家常贵”4个汉字铭文,取自《诗经》“之子于归,宜其室家”[7]。

(6)“日见之光”铭文铜镜1992年洛浦县山普拉2号墓地6号墓出土,残,宽缘,缘内侧为圆圈纹和内连弧纹,二者间是凸起的铭文,为“日见之光”8],全部铭文应是“日见之光,长勿相忘”。

除上述铜镜之外,汉晋时期在新疆还出土了乳钉纹镜(图12)、星云纹镜、上方四神博局镜等。

铜镜虽然是用于修整仪表的器物,但其形式和背面的纹饰及铭文,给我们传递出特有的文化信息。伊吾县出土的立鹿式铜镜具有一定的地方特色,与和静县察吾呼沟古墓出土的公元前8世纪的卷狼纹铜镜,都表现出草原游牧文化的风格。还有新疆各地出土的素面铜镜,都有可能是本地铸造的。但以上列举的具有汉字铭文和龙纹等瑞兽纹饰的铜镜,应是由中原传人西域的。“以铜为镜可正衣冠”,由此表现出中原文化对西域服饰文化的影响。

唐代是中国封建社会的鼎盛时期,创造了高度的物质文明和精神文明,我们从各地古墓中出土的服饰和装饰品中,就可以体会到这一特征,唐代的铜镜也显示了这一点,与前代相比,大气而富于变化。新疆出土的铜镜仍保持着中原的风格,并随着时代的变化而变化。这时的铜镜一般质地较为厚重,构图活泼开放,线条流畅,在形状上出现了菱形、葵花形等。如在吉木萨尔北庭故城出土的瑞兽鸾鸟镜(图13),直径23厘米,周边呈八瓣菱花形,圆纽。区内纹饰为两狮形兽及两鸾鸟相对排列,鸟兽间配忍冬卷草纹,外区饰以蜂蝶、小鸟和花卉纹。动物形象栩栩如生,植物纹饰线条明快,它体现了人类对于美及美好事物的追求,也寓有不同程度的吉祥意义。此外温宿县哈日布呼镇遗址出土了12世纪的花草纹铜镜(图14),塔城地区出土了瑞兽纹铜镜(图15)。

唐宋以后,新疆地区还出土了人物故事镜,如吐鲁番出土的许由缫故事镜及阜康出土的柳毅传书故事铜镜(图16)。这些故事镜题材均出自史记中的记载,与前期铜镜相比,它们更贴近现实生活,更富于艺术感染力。1958年奇台县城堆古遗址出土的一枚元代双鱼纹铜镜(图17),比较引人注目,直径

17.9厘米,圆钮。运用浮雕的方法雕出的鲤鱼造型优美,两条大鱼首尾相交,鱼鳞、鱼头都刻画得十分清晰,充满动感,栩栩如生。

圆形有柄铜镜,多发现于北疆和东疆地区,哈密五堡墓地出土的距今3000年前的直柄铜镜(图1),通长15.5厘米,镜面直径8.5厘米,柄长6厘米,宽2厘米,柄部上端又铸一高1厘米的桥形纽,系有较宽的皮条,这样既可手握又可悬挂,颇为实用。哈密五堡墓地出土的一枚直柄铜镜,镜高17厘米,镜面直径10厘米,平整光滑,镜柄与镜面为一整体,在直柄一端有一弧状孔。时代为公元前8世纪。和静县拜勒其尔墓葬出土的一枚有柄铜镜(图2),正面呈圆形,镜面直径17.4厘米,通长20.9厘米,直柄较短,这种铜镜应当是插在木座上或是另外安装长柄使用的,其时代为战国前后。和静县巴仑台墓地出土的一枚铜镜比较奇特(图3),镜面为铜质,镜柄为铁质,这种铜铁合铸的铜镜实为少见。此外,新源县的铁木里克古墓、乌鲁木齐的乌拉泊水库古墓都发现了有柄铜镜。2003年9月新疆文物考古研究所和伊犁哈萨克自治州对特克斯县叶什克列克墓葬群进行考古发掘[2],出土了许多陶器、铜器、石器和铁器等珍贵文物,其中一件保存完好的带柄铜镜(图4)形状十分独特。此镜镜面呈圆形,直径10.6厘米,厚0.2厘米,,通长17.5厘米,宽柄,柄顶部立着一北山羊像。大而弯的双角特别醒目,耳、目、唇清晰,肥硕的头部、健壮的四肢,短尾下垂,羊背部有一钮,便于携带和悬挂。这件铜镜的时代大约为公元前5~4世纪。

圆形具纽镜,有素面和装饰性铜镜两种形制,在全疆各地都有发现。阿勒泰切木尔切克出土的距今3000年左右的一枚素面铜镜直径6厘米(图5),圆形纽铸造简单古朴。这种圆形素面铜镜在战国时期的哈密焉不拉克墓地、乌鲁木齐阿拉沟古墓、鄯善县洋海古墓以及拜城克孜尔墓地均有出土,它们是新疆地区早期的原形铜镜的典型代表。在新疆的早期铜镜中,镜面刻有纹饰的镜子比较少见,和静县察吾呼沟四号墓出了两枚狼纹铜镜(图6),直径9厘米,镜面饰有一曲卷的狼纹图案,狼尖嘴龇牙,怒目圆睁,脊背呈锯齿状,凶恶张狂,显示出十足的野性。

从以上各地古墓出土的铜镜我们不难看出,先秦时期的新疆铜镜表现出一定的地方特色,特别是带柄铜镜和狼纹铜镜,带有鲜明的游牧民族色彩。

到了汉晋时期,铜镜的制作更加规范,受中原文化的影响较深,特别是汉字铭文铜镜的出现,给西域铜镜增添了许多新的气息。汉代时期西域铜镜主要有素面铜镜和汉字铭文铜镜两种。汉字铭文铜镜在新疆古墓中出土较多,说明了古代中原这一生活用具对西域的影响。以下列举的是几件精品铜镜:

(1)立鹿式铜镜(图7)1965年伊吾县苇子峡墓出土,青铜质,通高11厘米,直径7.7厘米,镜面无纹饰,镜上方焊接一鹿,鹿低首直立,长角呈波状后曲,造型古朴简洁,为西汉时期的遗物[3]。

(2)“君宜高官”铭文铜镜(图8)1959年民丰县尼雅东汉夫妻合葬墓出土,镜呈圆形,圆形钮,蝙蝠形芾蒂纽座。直径12.4厘米,有“君宜高官”铭文,纽座外有8个小连弧纹,连弧内有8个小圆圈纹,纽系一条25厘米长的绢带,铜镜经过通体抛光工艺,至今光泽如新。铜镜出土时装在镜套内,套子用丝绸缝制而成,上面用彩色丝线绣花[4]。考古人员还在吐鲁番阿斯塔那发掘出土了一枚北朝时代的“君宜高官”(图9),比尼雅东汉夫妻合葬墓出土的稍小,但形制基本相同,说明“君宜高官”铭文铜镜在高昌地区也同样流行。

(3)龙纹铜镜(图10)1995年民丰县尼雅1号墓地3号墓出土,银灰色,圆形,直径9.2厘米,圆纽圆座,纽内穿绢面丝带,镜背纽座外有一道曲卷自如的龙纹,龙嘴张开,迎扑圆球[5]。

(4)四兽纹铜镜1995年民丰县尼雅1号墓地5号墓出土,圆形圆纽,直径9.4厘米,纽座外饰龙、虎、熊、朱雀4个瑞兽纹样,四兽间对称分布4个乳钉纹[6]。

(5)“宜家常贵”铭文铜镜(图11)1984年洛浦县山普拉汉墓出土,圆形,兽纽,直径6.2厘米,铜镜边缘分布4个乳钉纹,乳钉纹其间饰有“宜家常贵”4个汉字铭文,取自《诗经》“之子于归,宜其室家”[7]。

(6)“日见之光”铭文铜镜1992年洛浦县山普拉2号墓地6号墓出土,残,宽缘,缘内侧为圆圈纹和内连弧纹,二者间是凸起的铭文,为“日见之光”8],全部铭文应是“日见之光,长勿相忘”。

除上述铜镜之外,汉晋时期在新疆还出土了乳钉纹镜(图12)、星云纹镜、上方四神博局镜等。

铜镜虽然是用于修整仪表的器物,但其形式和背面的纹饰及铭文,给我们传递出特有的文化信息。伊吾县出土的立鹿式铜镜具有一定的地方特色,与和静县察吾呼沟古墓出土的公元前8世纪的卷狼纹铜镜,都表现出草原游牧文化的风格。还有新疆各地出土的素面铜镜,都有可能是本地铸造的。但以上列举的具有汉字铭文和龙纹等瑞兽纹饰的铜镜,应是由中原传人西域的。“以铜为镜可正衣冠”,由此表现出中原文化对西域服饰文化的影响。

唐代是中国封建社会的鼎盛时期,创造了高度的物质文明和精神文明,我们从各地古墓中出土的服饰和装饰品中,就可以体会到这一特征,唐代的铜镜也显示了这一点,与前代相比,大气而富于变化。新疆出土的铜镜仍保持着中原的风格,并随着时代的变化而变化。这时的铜镜一般质地较为厚重,构图活泼开放,线条流畅,在形状上出现了菱形、葵花形等。如在吉木萨尔北庭故城出土的瑞兽鸾鸟镜(图13),直径23厘米,周边呈八瓣菱花形,圆纽。区内纹饰为两狮形兽及两鸾鸟相对排列,鸟兽间配忍冬卷草纹,外区饰以蜂蝶、小鸟和花卉纹。动物形象栩栩如生,植物纹饰线条明快,它体现了人类对于美及美好事物的追求,也寓有不同程度的吉祥意义。此外温宿县哈日布呼镇遗址出土了12世纪的花草纹铜镜(图14),塔城地区出土了瑞兽纹铜镜(图15)。

唐宋以后,新疆地区还出土了人物故事镜,如吐鲁番出土的许由缫故事镜及阜康出土的柳毅传书故事铜镜(图16)。这些故事镜题材均出自史记中的记载,与前期铜镜相比,它们更贴近现实生活,更富于艺术感染力。1958年奇台县城堆古遗址出土的一枚元代双鱼纹铜镜(图17),比较引人注目,直径

17.9厘米,圆钮。运用浮雕的方法雕出的鲤鱼造型优美,两条大鱼首尾相交,鱼鳞、鱼头都刻画得十分清晰,充满动感,栩栩如生。

附注

注释:

图1:哈密五堡墓地出土的3000年前的直柄铜镜

图2:和静县拜勒其尔墓葬出土的有柄铜镜

图3:和静县巴仑台墓地出土的铁柄铜镜

图4:2003年特克斯县叶什克列克墓葬出土的立羊柄铜镜,距今2500年

图5:阿勒泰切木尔切克墓葬出土的素面铜镜,距今3000年左右

图6:和静县察吾呼沟4号墓出土的狼纹铜镜,距今2800年

图7:伊吾县苇子峡墓出土的西汉立鹿式铜镜

图8:1959年民丰县尼雅东汉夫妻合葬墓出土的“君宜高官”铭文铜镜

图9:吐鲁番阿斯塔那出土的北朝“君宜高官”铭文铜镜

图10:1995年民丰县尼雅1号墓地3号墓出土的龙纹铜镜

图11:1984年洛浦县山普拉汉墓出土的汉代“宜家常贵”铭文铜镜

图12:1995年民丰县尼雅墓葬出土的汉晋时期的乳钉纹镜

图13:吉木萨尔县北庭故城出土的唐代瑞兽鸾鸟镜

图14:温宿县哈日布呼镇遗址出土的宋代花草纹铜镜

图15:塔城地区出土的唐代瑞兽纹铜镜

图16:阜康出土的宋代柳毅传书故事铜镜

图17:1958年奇台县城堆古遗址出土的元代双鱼纹铜镜

[1]李青著《古楼兰鄯善艺术综论》第314页。

[2]新疆文物考古研究所、伊犁哈萨克自治州文物管理所,特克斯县叶什克列克墓葬发掘简报。

[3]马承源、岳峰主编《新疆维吾尔自治区丝路考古珍品》,上海译文出版社,1998年版。

[4][5][6]《中日共同尼雅遗址学术调查报告书》第二卷,1999年版。

[7]马承源、岳峰主编《新疆维吾尔自治区丝路考古珍品》,上海译文出版社,1998年版。

[8]新疆维吾尔自治区博物馆、新疆文物考古研究所编著《中国新疆山普拉》,新疆人民出版社2001年版。

知识出处

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读

相关地名

新疆

相关地名