裙装

| 内容出处: | 《新疆古代服饰艺术》 图书 |

| 唯一号: | 320920020210003840 |

| 颗粒名称: | 裙装 |

| 分类号: | K892.23 |

| 页数: | 5 |

| 页码: | 67-71 |

| 摘要: | 本文记述了新疆古代服饰裙装的基本情况。现在生活在新疆的各民族的妇女们都爱穿裙子,特别是年轻的少女个个打扮得花枝招展,穿着各式各样的裙子,十分新潮,这也是数千年来新疆文化的传承与发展。现在维吾尔女子也喜欢穿裙子,她们穿的连衣裙料子十分讲究,一般选择艾德来斯绸缝制,其图案十分抽象,饰有梦幻般的色彩,表现出浓郁的民族风格。 |

| 关键词: | 新疆 古代 裙装 |

内容

裙子是最能表现女性个性的一种服饰,特别是到了夏季,年轻少女们穿着色彩鲜艳连衣裙吊带裙筒裙、迷你裙等各式各样的裙子,出现在都市的大街小巷,可谓争奇斗艳,散发出青春气息,把她们动人的身材和万种风情都表现得淋漓尽致,不仅吸引着男士们的目光,而且给夏季的城市增添了许多亮丽的风景。

当我们翻开厚重的史籍,不难发现裙子也是我国古代女子青睐的衣饰。古代“裙”、“群”两字同源,群是多的意思。汉代刘熙《释名·释衣服》记载:“裙,群也,连接群幅也。”自1985年以来新疆考古工作者对且末县扎滚鲁克古墓群进行了四次发掘,出土了大量的毛织品,其中出土的裙装不下50件。从裙装的款式上看,有的呈喇叭状,有的呈直筒状,有的是套头式的连衣裙。从这些款式各异,色泽鲜艳的裙装中,可以看出新疆早期的居民的淳朴的审美意识。据考古专家所推测,这些裙装距今有2800~1500年的历史,新疆博物馆陈列的扎滚鲁克55号墓出土的一件童裙(图1),距今2500年,保存相当完好。裙长63厘米,下摆宽56厘米,形制为圆领套头式的连衣裙,由红、浅黄、褐、红蓝铜色等多种颜色的布拼缝而成,下摆两侧各缀加一块三角形的毛布,使下摆加大,流露出小姑娘的童真与雅气,这件各色拼连而成的裙子,把我们带入到了童话般的王国之中,它是古代西域裙装的早期形制之一。

到了汉代,我国妇女们穿着的裙装色彩、款式和裙料质地日趋丰富,不仅有毛布裙,而且还有用轻薄美丽、柔软的丝绸缝制的裙子。关于汉代妇女穿裙的历史文献记载颇多,如东汉辛延年《羽林郎》:“长裙连理带,广袖合欢儒”无名氏《古诗为焦仲中卿妻作》“著我绣夹裙,事事四五通”汉代乐府民歌《陌上桑》描写采桑姑娘罗敷衣着“湘绮为下裙,紫绮为上襦”都是汉代妇女的穿裙的例证。汉晋时期的西域于阗女子的裙装仍以毛织品为主,洛浦县山普拉古墓中出土的裙装主要是束腰长裙,无论从质地、纹样、色彩上讲都是地方特色十分鲜明的裙装。如1992年山普拉6号墓地出土的一件毛布裙长95厘米,由裙腰、裙身和裙摆三部分组成,裙腰由12厘米宽的红色双面斜纹罽和6厘米宽的彩色缀罽绦接缝,裙身与腰相接处打褶,裙摆用宽度分别为16厘米和4厘米的经罽带连接,腰束110厘米长、两端有流苏的腰带[1]。这件裙装从整体上看,表现出古朴、庄重、典雅的风范,集毛纺、染色为一体,色泽浓艳,配色和谐,具有鲜明的地域文化特征。洛浦县山普拉古墓还出土了许多缀织毛绦裙(图2),由宽窄不同的缀织绦、编织绦纺毛布、斜纹毛布连接而成,这些裙装保存的虽然不是很完好,有些只剩下残片,但纹样异常丰富,有树纹,山纹,蔓草纹,骆驼纹,龙纹,鹿头纹,鼠纹,海兽纹,鸟纹,吹笛乐人骆驼纹等十几种纹饰,这些纹样多源于自然界和现实生活,常以色彩的变化来丰富图案的美感,这些神秘复杂的图案艺术反映了于阗国人民具有很高的审美素养。汉代中原妇女的裙子多以素绢四幅连接而成,上窄下宽,而且一般不缝边缘,《后汉书》记载:“戴良家玉女,皆衣裙,无缘裙。”湖南长沙马王堆汉墓出土的一件完整的裙子实物,用四幅素绢拼制而成,上窄下宽,呈梯形,裙腰也用素绢为之,整条裙子不用任何纹饰,也没有缘边,与中原内地流行的无缘裙相比,西域裙子大多加缘,如1959年尼雅古墓出土的东汉时期的一件黄色暗花绮缝制的女裙,身长92厘米,腰围113厘米,下摆宽120厘米,下摆两侧开,裙腰中缝及开衩处用绢饰边,起到了极好的装饰效果,给人以素雅清新的美感。尼雅古墓出土的另一件裙装也十分引人注目,款式用浅兰色素绢饰边,形成十分独特的连衣裙,这件裙装也十分注重装饰工艺,在领口处系一白色丝带,袖口饰几何纹,缀两条细白绢,腰间系白色细带。这件裙装的装饰复杂,但不紊乱,给人以清新淡雅的感觉。

南北朝时期,西域妇女的丝绸裙装的面料日趋丰富,印染技术有了较大的提高,但这一时期出土的裙装较少,而且保存的不是很好,有些只剩下残片。保存较为完好的是1960年吐鲁番阿斯塔那209号墓出土的一件黄色菱格几何纹绮[2],它是一件冥衣,长12厘米,宽6~13厘米,从另一个侧面反映了当时高昌妇女穿丝绸裙的习俗。

唐朝是中国封建经济文化发展的鼎盛时期,高度发达的传统文化与频繁的中外文化交流,使唐代文明成为当时世界最先进的文明,唐代妇女的服饰,便充分体现了这一时代特征,它在保持中原传统的基础上,还吸收了西域周边地区的优良成分,成为有史以来最艳丽多彩的女装。唐代的女装基本上由衬、裙、帔三种构件组成,其中裙子是最受宫中年轻仕女们喜欢的衣饰,质地纹样都十分精美。据《旧唐书》记载,唐中宗安乐公主有一条毛料长裙,用百鸟羽毛织成,它从正面看是一种颜色,侧看又是一种颜色,在日光下是一种颜色,阴影下又是一种颜色,上面织出百鸟花纹,光彩变幻不定,这件裙子价值连城,显示出当时高超的纺织工艺水平。唐代年轻女子最喜爱穿红色的裙子,特别是在歌舞伎中十分流行,白居易的“血色罗裙翻酒污”,李白的“移舟木兰焯,行酒石榴裙”,万楚的“眉黛奇将萱草色,红裙妒杀石榴花”,都是描写歌舞女子的诗句。当时染红色裙的颜料,主要是从石榴花中提取,因此人们也将红色的裙子称之为“石榴裙”。西域女子对红色的裙子也情有独钟,吐鲁番阿斯塔那唐墓中出土的屏风绢画中有一幅《仕女图》(图3),图中塑造了一个身材窈窕、面目清秀、娴静端庄的淑女形象,只见她发髻高耸,上身穿无领袒胸襦和花色半臂,下身穿的就是彩色浓艳的红色曳地长裙。西域女子还喜欢穿黄、绿、蓝、青等颜色的裙子,还有用两种以上颜色搭配的裥色裙子,也就是两种颜色的丝绸面料,在缝制前被剖成数道,然后拼接而成,几色相间,相映成趣。如阿斯塔那唐墓出土的女舞俑(图4),头挽高髻,上身穿绿色窄袖短襦,紧身半臂衣于襦的外面,下着红黄间色的丝绸长裙,腰束宽1厘米、长约10厘米的缂丝带,显得格外楚楚动人。唐代西域女子中主要流行贴身适体的窄长裙,筒裙也受她们的青睐,裙子的质地十分丰富,有绢,绫、缯、绮、纱,罗等,追求新异、推陈出新是唐代西域女装的主要特征之一,如阿斯塔那唐墓出土的一件百褶裙就反映了这一现象[3](图5),这件裙装用22条上宽3厘米,下宽11厘米纵长的绛色绢片连接而成,褶纹清晰,穿着别有一番潇洒的感觉。此外,阿斯塔那唐墓出土的绿底印花绢裙(图6)和绛底印花绢裙(图7),不仅色彩绚丽,质地柔软精良,而且裙上印有十分精美的花鸟纹样,充满了浓郁的生活情趣。敦煌壁画中的《曹义金夫人像》,为张大千临摹壁画(图8),反映了宋代回鹘女子的穿着习俗。画面主人公头戴当时比较流行的桃形冠,内穿襦衣,外穿大翻领红色连衣裙,长裙曳地,色彩鲜艳,显得高贵、典雅、大方。

自唐代以来,裙子这种极能表现女性个性的衣饰无论在考古出土,还是图像资料中都十分少见,但并不意味着这一段时间以来西域女子就不穿裙装了。现在生活在新疆的各民族的妇女们都爱穿裙子,特别是年轻的少女个个打扮得花枝招展,穿着各式各样的裙子,十分新潮,这也是数千年来新疆文化的传承与发展。现在维吾尔女子也喜欢穿裙子,她们穿的连衣裙料子十分讲究,一般选择艾德来斯绸缝制,其图案十分抽象,饰有梦幻般的色彩,表现出浓郁的民族风格。

当我们翻开厚重的史籍,不难发现裙子也是我国古代女子青睐的衣饰。古代“裙”、“群”两字同源,群是多的意思。汉代刘熙《释名·释衣服》记载:“裙,群也,连接群幅也。”自1985年以来新疆考古工作者对且末县扎滚鲁克古墓群进行了四次发掘,出土了大量的毛织品,其中出土的裙装不下50件。从裙装的款式上看,有的呈喇叭状,有的呈直筒状,有的是套头式的连衣裙。从这些款式各异,色泽鲜艳的裙装中,可以看出新疆早期的居民的淳朴的审美意识。据考古专家所推测,这些裙装距今有2800~1500年的历史,新疆博物馆陈列的扎滚鲁克55号墓出土的一件童裙(图1),距今2500年,保存相当完好。裙长63厘米,下摆宽56厘米,形制为圆领套头式的连衣裙,由红、浅黄、褐、红蓝铜色等多种颜色的布拼缝而成,下摆两侧各缀加一块三角形的毛布,使下摆加大,流露出小姑娘的童真与雅气,这件各色拼连而成的裙子,把我们带入到了童话般的王国之中,它是古代西域裙装的早期形制之一。

到了汉代,我国妇女们穿着的裙装色彩、款式和裙料质地日趋丰富,不仅有毛布裙,而且还有用轻薄美丽、柔软的丝绸缝制的裙子。关于汉代妇女穿裙的历史文献记载颇多,如东汉辛延年《羽林郎》:“长裙连理带,广袖合欢儒”无名氏《古诗为焦仲中卿妻作》“著我绣夹裙,事事四五通”汉代乐府民歌《陌上桑》描写采桑姑娘罗敷衣着“湘绮为下裙,紫绮为上襦”都是汉代妇女的穿裙的例证。汉晋时期的西域于阗女子的裙装仍以毛织品为主,洛浦县山普拉古墓中出土的裙装主要是束腰长裙,无论从质地、纹样、色彩上讲都是地方特色十分鲜明的裙装。如1992年山普拉6号墓地出土的一件毛布裙长95厘米,由裙腰、裙身和裙摆三部分组成,裙腰由12厘米宽的红色双面斜纹罽和6厘米宽的彩色缀罽绦接缝,裙身与腰相接处打褶,裙摆用宽度分别为16厘米和4厘米的经罽带连接,腰束110厘米长、两端有流苏的腰带[1]。这件裙装从整体上看,表现出古朴、庄重、典雅的风范,集毛纺、染色为一体,色泽浓艳,配色和谐,具有鲜明的地域文化特征。洛浦县山普拉古墓还出土了许多缀织毛绦裙(图2),由宽窄不同的缀织绦、编织绦纺毛布、斜纹毛布连接而成,这些裙装保存的虽然不是很完好,有些只剩下残片,但纹样异常丰富,有树纹,山纹,蔓草纹,骆驼纹,龙纹,鹿头纹,鼠纹,海兽纹,鸟纹,吹笛乐人骆驼纹等十几种纹饰,这些纹样多源于自然界和现实生活,常以色彩的变化来丰富图案的美感,这些神秘复杂的图案艺术反映了于阗国人民具有很高的审美素养。汉代中原妇女的裙子多以素绢四幅连接而成,上窄下宽,而且一般不缝边缘,《后汉书》记载:“戴良家玉女,皆衣裙,无缘裙。”湖南长沙马王堆汉墓出土的一件完整的裙子实物,用四幅素绢拼制而成,上窄下宽,呈梯形,裙腰也用素绢为之,整条裙子不用任何纹饰,也没有缘边,与中原内地流行的无缘裙相比,西域裙子大多加缘,如1959年尼雅古墓出土的东汉时期的一件黄色暗花绮缝制的女裙,身长92厘米,腰围113厘米,下摆宽120厘米,下摆两侧开,裙腰中缝及开衩处用绢饰边,起到了极好的装饰效果,给人以素雅清新的美感。尼雅古墓出土的另一件裙装也十分引人注目,款式用浅兰色素绢饰边,形成十分独特的连衣裙,这件裙装也十分注重装饰工艺,在领口处系一白色丝带,袖口饰几何纹,缀两条细白绢,腰间系白色细带。这件裙装的装饰复杂,但不紊乱,给人以清新淡雅的感觉。

南北朝时期,西域妇女的丝绸裙装的面料日趋丰富,印染技术有了较大的提高,但这一时期出土的裙装较少,而且保存的不是很好,有些只剩下残片。保存较为完好的是1960年吐鲁番阿斯塔那209号墓出土的一件黄色菱格几何纹绮[2],它是一件冥衣,长12厘米,宽6~13厘米,从另一个侧面反映了当时高昌妇女穿丝绸裙的习俗。

唐朝是中国封建经济文化发展的鼎盛时期,高度发达的传统文化与频繁的中外文化交流,使唐代文明成为当时世界最先进的文明,唐代妇女的服饰,便充分体现了这一时代特征,它在保持中原传统的基础上,还吸收了西域周边地区的优良成分,成为有史以来最艳丽多彩的女装。唐代的女装基本上由衬、裙、帔三种构件组成,其中裙子是最受宫中年轻仕女们喜欢的衣饰,质地纹样都十分精美。据《旧唐书》记载,唐中宗安乐公主有一条毛料长裙,用百鸟羽毛织成,它从正面看是一种颜色,侧看又是一种颜色,在日光下是一种颜色,阴影下又是一种颜色,上面织出百鸟花纹,光彩变幻不定,这件裙子价值连城,显示出当时高超的纺织工艺水平。唐代年轻女子最喜爱穿红色的裙子,特别是在歌舞伎中十分流行,白居易的“血色罗裙翻酒污”,李白的“移舟木兰焯,行酒石榴裙”,万楚的“眉黛奇将萱草色,红裙妒杀石榴花”,都是描写歌舞女子的诗句。当时染红色裙的颜料,主要是从石榴花中提取,因此人们也将红色的裙子称之为“石榴裙”。西域女子对红色的裙子也情有独钟,吐鲁番阿斯塔那唐墓中出土的屏风绢画中有一幅《仕女图》(图3),图中塑造了一个身材窈窕、面目清秀、娴静端庄的淑女形象,只见她发髻高耸,上身穿无领袒胸襦和花色半臂,下身穿的就是彩色浓艳的红色曳地长裙。西域女子还喜欢穿黄、绿、蓝、青等颜色的裙子,还有用两种以上颜色搭配的裥色裙子,也就是两种颜色的丝绸面料,在缝制前被剖成数道,然后拼接而成,几色相间,相映成趣。如阿斯塔那唐墓出土的女舞俑(图4),头挽高髻,上身穿绿色窄袖短襦,紧身半臂衣于襦的外面,下着红黄间色的丝绸长裙,腰束宽1厘米、长约10厘米的缂丝带,显得格外楚楚动人。唐代西域女子中主要流行贴身适体的窄长裙,筒裙也受她们的青睐,裙子的质地十分丰富,有绢,绫、缯、绮、纱,罗等,追求新异、推陈出新是唐代西域女装的主要特征之一,如阿斯塔那唐墓出土的一件百褶裙就反映了这一现象[3](图5),这件裙装用22条上宽3厘米,下宽11厘米纵长的绛色绢片连接而成,褶纹清晰,穿着别有一番潇洒的感觉。此外,阿斯塔那唐墓出土的绿底印花绢裙(图6)和绛底印花绢裙(图7),不仅色彩绚丽,质地柔软精良,而且裙上印有十分精美的花鸟纹样,充满了浓郁的生活情趣。敦煌壁画中的《曹义金夫人像》,为张大千临摹壁画(图8),反映了宋代回鹘女子的穿着习俗。画面主人公头戴当时比较流行的桃形冠,内穿襦衣,外穿大翻领红色连衣裙,长裙曳地,色彩鲜艳,显得高贵、典雅、大方。

自唐代以来,裙子这种极能表现女性个性的衣饰无论在考古出土,还是图像资料中都十分少见,但并不意味着这一段时间以来西域女子就不穿裙装了。现在生活在新疆的各民族的妇女们都爱穿裙子,特别是年轻的少女个个打扮得花枝招展,穿着各式各样的裙子,十分新潮,这也是数千年来新疆文化的传承与发展。现在维吾尔女子也喜欢穿裙子,她们穿的连衣裙料子十分讲究,一般选择艾德来斯绸缝制,其图案十分抽象,饰有梦幻般的色彩,表现出浓郁的民族风格。

附注

注释:

图1:且末县扎滚鲁克55号墓出土的童裙,距今2500年

图2:1992年洛浦县山普拉汉代墓葬出土的毛布裙

图3:吐鲁番阿斯塔那唐墓中出土的屏风绢画《仕女图》

图4:吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的女舞俑

图5:吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的百褶裙

图6:吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的绿底印花绢裙

图7:吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的绛底印花绢裙

图8:敦煌临摹壁画《曹义金夫人像》,张大千临摹

[1]新疆维吾尔自治区博物馆、新疆文物考古研究所编著《中国新疆山普拉》,新疆人民出版社2001年版。

[2]]新疆维吾尔自治区博物馆考古部《阿斯塔那古墓群第二次发掘简报》,《新文物》2000年第3、4期合刊。

[3]新疆文物考古研究所《阿斯塔那古墓群第十一次发掘简报》,《新疆文物》2000年第3、4期合刊。

知识出处

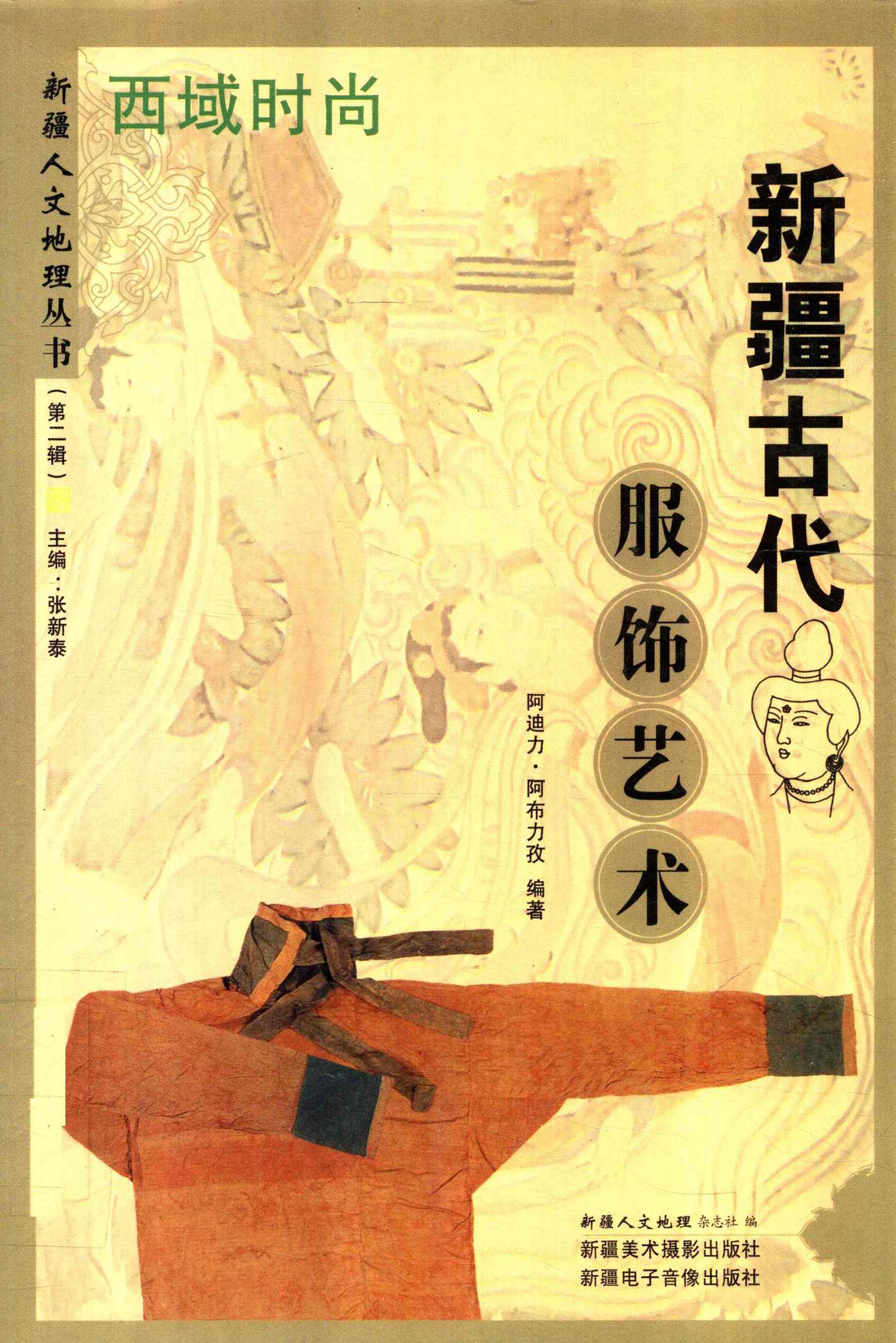

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读

相关地名

新疆

相关地名