衫、禅、衣襦、袄、半臂

| 内容出处: | 《新疆古代服饰艺术》 图书 |

| 唯一号: | 320920020210003839 |

| 颗粒名称: | 衫、禅、衣襦、袄、半臂 |

| 分类号: | K892.23 |

| 页数: | 5 |

| 页码: | 62-66 |

| 摘要: | 本文记述了新疆古代服饰组成部分的的基本情况。其中包含:衫、禅、衣襦、袄、半臂。 |

| 关键词: | 新疆 古代 服饰 |

内容

新疆古代服饰的内容十分丰富,从考古的情况来看,不仅有帽子、袍服、裤装、裙子等,还有衫、禅衣、襦、袄、半臂等,这些服装都表现出一定的地方特色。汉代以后受到中原和周边地区的影响而融汇多民族特色的服饰,是新疆古代服饰的重要组成部分。

衫

衫是先秦时期西域居民的主要内衣,夏季可以当作外衣穿着。1991年考古工作者在鄯善苏贝希古墓群3号墓地发现了许多2500年左右的男女干尸,他们大多外穿羊毛皮衣缀红边的毛布圆领衫。苏贝希古墓出土的一件毛布衫(图1),用浅黄色毛布褐缝制,款式为对襟长袖,衫摆两侧各加缝两个三角形褐,面料结构为经疏纬密,织物表面呈横向凸起的纬蛙纹,制作精〔1〕,质地纯厚柔软,显示了当时西域毛织工艺已经达到了很高的水平。

禅衣平时燕居家里的生活装称之为禅衣,其形制与袍略同,只是不用衬里。《说文解子》曰:“禅衣不重。”东汉时人们将禅衣称为单衣。《后汉书·马援》说“公孙述更为马援制都布单衣”,即是指禅衣没有里衬。因为禅衣质地很薄,节省原料,所以颇受不同阶层的人们喜爱,故汉代穿禅衣十分普遍。1972年长沙马王堆1号墓出土的禅衣(图2)用薄如蝉翼的素纱制成,身长126厘米,袖长190厘米,重只有,49克,款式为汉初官府常用的右衽直裾式,由上衣下裳缝接而成,由此可知禅衣由深衣发展而来。1995年考古工作者在尼雅1号墓地8号墓发掘出土的一件黄绢缝制的禅衣(图3),长130厘米,通袖长200厘米,领部、袖缘及下摆开衩处,均镶天青色绢,没有衬里。这是一件具有西域特色的禅衣[2],与长沙马王堆汉墓出土的右衽直裾式衣服有很大的不同,采用西域居民特有的套头式,下摆两侧开衩,立领,领部两端各缀两条天青色系带,这是应古代和田地区风沙较大这样一种特殊的气候环境的要求而设计的。

襦

襦是一种短衣。《说文》中云:“襦,短衣也。”颜师古《急救篇》注:“短衣曰襦,自膝以上。一曰短而腰者曰襦。”1995年尼雅1号墓地3号墓出土的一件汉晋时期女性上衣,与史料上记载的颇为相似,“出土时穿着于女尸,贴身,高领右衽,衣短袖长。领高12厘米,衣长50厘米,袖通长210厘米”[3]。这件用白绢缝制的短襦,领的左侧附有宽12厘米、长40厘米的绢带,可用于围脖,这是应沙漠地区防止流沙吹入人体的要求而设计的。与这件白色绢襦相比,1999年尉犁营盘8号墓出土的同一时期的浅黄色绢襦(图4),表现出一定的中原内地风格。该绢襦为右衽,白色棉布作里衬,身长47厘米,肩宽45厘米,袖长90厘米,袖宽33.5~50厘米[4]。这件宽袖的衣饰,与胡服窄袖有明显的不同,如梁简文帝“小垂手”诗曰:“且复小垂手,广袖拂红尘。”这件短襦最奇特的地方是下摆呈三角下垂,尖而细长,与汉晋时期在中原妇女中流行的垂髻服比较相似。当时人们将衣裳的下摆裁制成三角形,上宽下窄,且形似髻

旗,名曰“髻服”。《汉书·司马相如传》记载“蜚襳垂髻”,东晋画家顾恺之的《列女传仁智图卷》中就有衣着髾服的仕女形象。

南北朝及唐代,由于受北方游牧民族文化的影响,窄袖短孺在中原地区十分流行。因为这种窄袖紧身的短孺不仅有利于做事,还能表现女子的体型,因此受到年轻女子的喜爱。阿斯塔那206号墓出土的一件女舞俑,身着的短襦采用对襟,穿著时衣襟敞开,不用纽带,下摆部分则束于腰内(图5)、(图6)。

袄

袄是从襦衍变出来的短上衣,衣长一般到人体的胯部,采用长袖,大多用质地厚实的织物缝制。大襟衬里,所以叫“夹袄”,也叫“复襦”。乐府古诗《孤儿行》中曰:“冬无复襦,夏无单衣。”在夹层里纳以棉絮的叫棉袄,是冬季穿的服装。1995年民丰县尼雅1号墓地出土的一件夹袄[5],形制为右衽,开襟直裾,交领,长袖,身长99厘米,通袖长213厘米,袖宽22厘米,袖口宽16厘米,腰宽40厘米,为宽袖束口。袄身用草绿色绢缝制,土黄色绢里,用12厘米的草绿色绢饰缘,袄里絮一层薄丝绵,因未系纽扣,特在腰襟两侧各缝一条绢带,既保暖,又显体形。

半臂

半臂是汉晋时期西域女子的新式衣着,是一种由襦发展而来的无领或翻领对襟或套头的短袖外衣。因为短袖衣的衣袖为一般袖子的一半,所以汉代也叫“半袖”。新疆古代早期的半臂装是用毛布缝制的,如新疆博物馆收藏的一件半臂装看起来比较原始(图7),1985年出土于且末县扎滚鲁克墓葬,距今2800年,用条纹毛布缝制而成,款式为开襟短袖。考古人员还在扎滚鲁克墓葬中发现了同一时代的毛布护胸(图8),是古代且末人的内衣。1959年民丰县尼雅东汉墓出土的一件半臂装用深黄色绢作面,淡黄色绢衬里,款式为无襟套头式,衣领为交领,衣的袖子为半袖,呈喇叭状,十分宽大,衣的下摆也十分宽大,并在腰的两侧各缝五条草绿色长绢带,装饰效果十分明显(图9)。

这种用丝织物在衣服上面加缝饰带的习俗流传至今,如现在民丰、于阗、且末等县的妇女们穿的长袷袢上就有这种装饰,不同的是,饰带缝于袷袢胸部两侧,依次排列七条尖头对称的蓝色绸布条图案,领、袖、底部用同样颜色绸装饰边缘,这种独具民族风格的服饰给人以新奇的美感。

半臂也是唐代女装中十分常见的新式衣着,一般为短袖对襟上衣,没有纽带,只在胸前用衣襟上的带系住,穿时底摆掩于裙腰内,或围于裙腰外。阿斯塔那206号墓出土的女舞俑,穿着的紧身半臂衣,款式为“V”领对襟,两袖仅及人臂之半。半臂在新疆克孜尔等处的石窟壁画中也可以见到。西域地区昼夜温差较大,半臂这种形式的外衣,十分适合当地气候变化时穿用。半臂通常采用质地较好的锦缎制作。《新唐书·地理志》曾记载当时扬州进贡的物品中有一种“半臂子”。半臂用料和花纹十分考究。诗人李贺的《唐儿歌》中有“银鸾啖光踏半臂”的句子描写的可能就是一种用银线织出的半臂。阿斯塔那206号墓出,土的女舞俑(图10),穿着的半臂虽然不是用银线织出的,但它的面料是当时十分珍贵的鲜艳夺目的联珠兽纹锦。联珠纹通常被认为是波斯萨珊王朝的一种纹饰。联珠纹锦在吐鲁番阿斯塔那古墓出土较多,它的组织结构既有经线显花的平纹经锦,又有纬线显花的斜纹纬锦,其纹饰也十分丰富,有联珠对鸭纹锦、对鸡纹锦、对狮纹锦、对鹿纹锦、对熊纹锦、对孔雀纹锦等多种纹饰。这件女舞俑所穿的联珠纹瑞兽半臂衣,两个联珠环分布在前胸两侧,突出了纹饰的美观和装饰的主题,同时流露出东西方文化相互交流的痕迹[6]。穿半臂的女子形象还见于阿斯塔那230号墓出土的绢画《仕女图》中(图11)。图中的仕女梳着高耸的螺髻,腰系喇叭口形筒式曳地长裙,上身穿着对襟窄袖短襦,外罩直领齐腰织锦半臂,锦襻带于胸前结交为蝴蝶结。同墓还出土了武则天长安三年(703年)墓志,由此可以认为,此画为周武时期的作品,专家们认为,这种原见于歌舞伎的装束式样,因其别致美观的特点很快在当时仕女中流行开来(图12)[7]。

衫

衫是先秦时期西域居民的主要内衣,夏季可以当作外衣穿着。1991年考古工作者在鄯善苏贝希古墓群3号墓地发现了许多2500年左右的男女干尸,他们大多外穿羊毛皮衣缀红边的毛布圆领衫。苏贝希古墓出土的一件毛布衫(图1),用浅黄色毛布褐缝制,款式为对襟长袖,衫摆两侧各加缝两个三角形褐,面料结构为经疏纬密,织物表面呈横向凸起的纬蛙纹,制作精〔1〕,质地纯厚柔软,显示了当时西域毛织工艺已经达到了很高的水平。

禅衣平时燕居家里的生活装称之为禅衣,其形制与袍略同,只是不用衬里。《说文解子》曰:“禅衣不重。”东汉时人们将禅衣称为单衣。《后汉书·马援》说“公孙述更为马援制都布单衣”,即是指禅衣没有里衬。因为禅衣质地很薄,节省原料,所以颇受不同阶层的人们喜爱,故汉代穿禅衣十分普遍。1972年长沙马王堆1号墓出土的禅衣(图2)用薄如蝉翼的素纱制成,身长126厘米,袖长190厘米,重只有,49克,款式为汉初官府常用的右衽直裾式,由上衣下裳缝接而成,由此可知禅衣由深衣发展而来。1995年考古工作者在尼雅1号墓地8号墓发掘出土的一件黄绢缝制的禅衣(图3),长130厘米,通袖长200厘米,领部、袖缘及下摆开衩处,均镶天青色绢,没有衬里。这是一件具有西域特色的禅衣[2],与长沙马王堆汉墓出土的右衽直裾式衣服有很大的不同,采用西域居民特有的套头式,下摆两侧开衩,立领,领部两端各缀两条天青色系带,这是应古代和田地区风沙较大这样一种特殊的气候环境的要求而设计的。

襦

襦是一种短衣。《说文》中云:“襦,短衣也。”颜师古《急救篇》注:“短衣曰襦,自膝以上。一曰短而腰者曰襦。”1995年尼雅1号墓地3号墓出土的一件汉晋时期女性上衣,与史料上记载的颇为相似,“出土时穿着于女尸,贴身,高领右衽,衣短袖长。领高12厘米,衣长50厘米,袖通长210厘米”[3]。这件用白绢缝制的短襦,领的左侧附有宽12厘米、长40厘米的绢带,可用于围脖,这是应沙漠地区防止流沙吹入人体的要求而设计的。与这件白色绢襦相比,1999年尉犁营盘8号墓出土的同一时期的浅黄色绢襦(图4),表现出一定的中原内地风格。该绢襦为右衽,白色棉布作里衬,身长47厘米,肩宽45厘米,袖长90厘米,袖宽33.5~50厘米[4]。这件宽袖的衣饰,与胡服窄袖有明显的不同,如梁简文帝“小垂手”诗曰:“且复小垂手,广袖拂红尘。”这件短襦最奇特的地方是下摆呈三角下垂,尖而细长,与汉晋时期在中原妇女中流行的垂髻服比较相似。当时人们将衣裳的下摆裁制成三角形,上宽下窄,且形似髻

旗,名曰“髻服”。《汉书·司马相如传》记载“蜚襳垂髻”,东晋画家顾恺之的《列女传仁智图卷》中就有衣着髾服的仕女形象。

南北朝及唐代,由于受北方游牧民族文化的影响,窄袖短孺在中原地区十分流行。因为这种窄袖紧身的短孺不仅有利于做事,还能表现女子的体型,因此受到年轻女子的喜爱。阿斯塔那206号墓出土的一件女舞俑,身着的短襦采用对襟,穿著时衣襟敞开,不用纽带,下摆部分则束于腰内(图5)、(图6)。

袄

袄是从襦衍变出来的短上衣,衣长一般到人体的胯部,采用长袖,大多用质地厚实的织物缝制。大襟衬里,所以叫“夹袄”,也叫“复襦”。乐府古诗《孤儿行》中曰:“冬无复襦,夏无单衣。”在夹层里纳以棉絮的叫棉袄,是冬季穿的服装。1995年民丰县尼雅1号墓地出土的一件夹袄[5],形制为右衽,开襟直裾,交领,长袖,身长99厘米,通袖长213厘米,袖宽22厘米,袖口宽16厘米,腰宽40厘米,为宽袖束口。袄身用草绿色绢缝制,土黄色绢里,用12厘米的草绿色绢饰缘,袄里絮一层薄丝绵,因未系纽扣,特在腰襟两侧各缝一条绢带,既保暖,又显体形。

半臂

半臂是汉晋时期西域女子的新式衣着,是一种由襦发展而来的无领或翻领对襟或套头的短袖外衣。因为短袖衣的衣袖为一般袖子的一半,所以汉代也叫“半袖”。新疆古代早期的半臂装是用毛布缝制的,如新疆博物馆收藏的一件半臂装看起来比较原始(图7),1985年出土于且末县扎滚鲁克墓葬,距今2800年,用条纹毛布缝制而成,款式为开襟短袖。考古人员还在扎滚鲁克墓葬中发现了同一时代的毛布护胸(图8),是古代且末人的内衣。1959年民丰县尼雅东汉墓出土的一件半臂装用深黄色绢作面,淡黄色绢衬里,款式为无襟套头式,衣领为交领,衣的袖子为半袖,呈喇叭状,十分宽大,衣的下摆也十分宽大,并在腰的两侧各缝五条草绿色长绢带,装饰效果十分明显(图9)。

这种用丝织物在衣服上面加缝饰带的习俗流传至今,如现在民丰、于阗、且末等县的妇女们穿的长袷袢上就有这种装饰,不同的是,饰带缝于袷袢胸部两侧,依次排列七条尖头对称的蓝色绸布条图案,领、袖、底部用同样颜色绸装饰边缘,这种独具民族风格的服饰给人以新奇的美感。

半臂也是唐代女装中十分常见的新式衣着,一般为短袖对襟上衣,没有纽带,只在胸前用衣襟上的带系住,穿时底摆掩于裙腰内,或围于裙腰外。阿斯塔那206号墓出土的女舞俑,穿着的紧身半臂衣,款式为“V”领对襟,两袖仅及人臂之半。半臂在新疆克孜尔等处的石窟壁画中也可以见到。西域地区昼夜温差较大,半臂这种形式的外衣,十分适合当地气候变化时穿用。半臂通常采用质地较好的锦缎制作。《新唐书·地理志》曾记载当时扬州进贡的物品中有一种“半臂子”。半臂用料和花纹十分考究。诗人李贺的《唐儿歌》中有“银鸾啖光踏半臂”的句子描写的可能就是一种用银线织出的半臂。阿斯塔那206号墓出,土的女舞俑(图10),穿着的半臂虽然不是用银线织出的,但它的面料是当时十分珍贵的鲜艳夺目的联珠兽纹锦。联珠纹通常被认为是波斯萨珊王朝的一种纹饰。联珠纹锦在吐鲁番阿斯塔那古墓出土较多,它的组织结构既有经线显花的平纹经锦,又有纬线显花的斜纹纬锦,其纹饰也十分丰富,有联珠对鸭纹锦、对鸡纹锦、对狮纹锦、对鹿纹锦、对熊纹锦、对孔雀纹锦等多种纹饰。这件女舞俑所穿的联珠纹瑞兽半臂衣,两个联珠环分布在前胸两侧,突出了纹饰的美观和装饰的主题,同时流露出东西方文化相互交流的痕迹[6]。穿半臂的女子形象还见于阿斯塔那230号墓出土的绢画《仕女图》中(图11)。图中的仕女梳着高耸的螺髻,腰系喇叭口形筒式曳地长裙,上身穿着对襟窄袖短襦,外罩直领齐腰织锦半臂,锦襻带于胸前结交为蝴蝶结。同墓还出土了武则天长安三年(703年)墓志,由此可以认为,此画为周武时期的作品,专家们认为,这种原见于歌舞伎的装束式样,因其别致美观的特点很快在当时仕女中流行开来(图12)[7]。

附注

注释:

图1:鄯善苏贝希古墓出土的毛布衫,距今2500年左右

图2:1972年长沙马王堆1号墓出土的西汉禅衣

图3:1995年考古工作者在尼雅1号墓地8号墓发掘出土的汉晋时期的黄绢缝制的禅衣

图4:1999年尉犁营盘8号墓出土的汉晋时期的浅黄色绢襦

图5:吐鲁番阿斯塔那206号墓出土的唐代女舞俑

图6:唐代西域女子襦装示意图

图7:1985年出土于且末县扎滚鲁克墓葬的条纹毛布半臂装,距今2800年

图8:1985年出土于且末县扎滚鲁克墓葬的条纹毛布护胸,距今2800年

图9:1959年民丰县尼雅东汉墓出土的半臂装(摹绘图)

图10:吐鲁番阿斯塔那206号墓出土的唐代女舞俑

图11:吐鲁番阿斯塔那230号墓出土的绢画《仕女图》

图12:唐代西域女子半臂示意图

[1]马承源、岳峰主编《新疆维吾尔自治区丝路考古珍品》,上海译文出版社,1998年版。

[2]马承源、岳峰主编《新疆维吾尔自治区丝路考古珍品》,上海译文出版社,1998年版。

[3][5]《中日共同尼雅遗址学术调查报告书》第二卷,1999年版。

[4]新疆文物考古研究所:《新疆犁营盘墓地1995年发掘报告》,载于《新疆文物》2001年1~2期合刊。

[6]高汉玉、屠恒贤主编《衣装》第118页,上海古籍出版社1996年版。

[7]武敏《吐鲁番考古资料所见唐代妇女时装》,载于《西域研究》1992年第1期。

知识出处

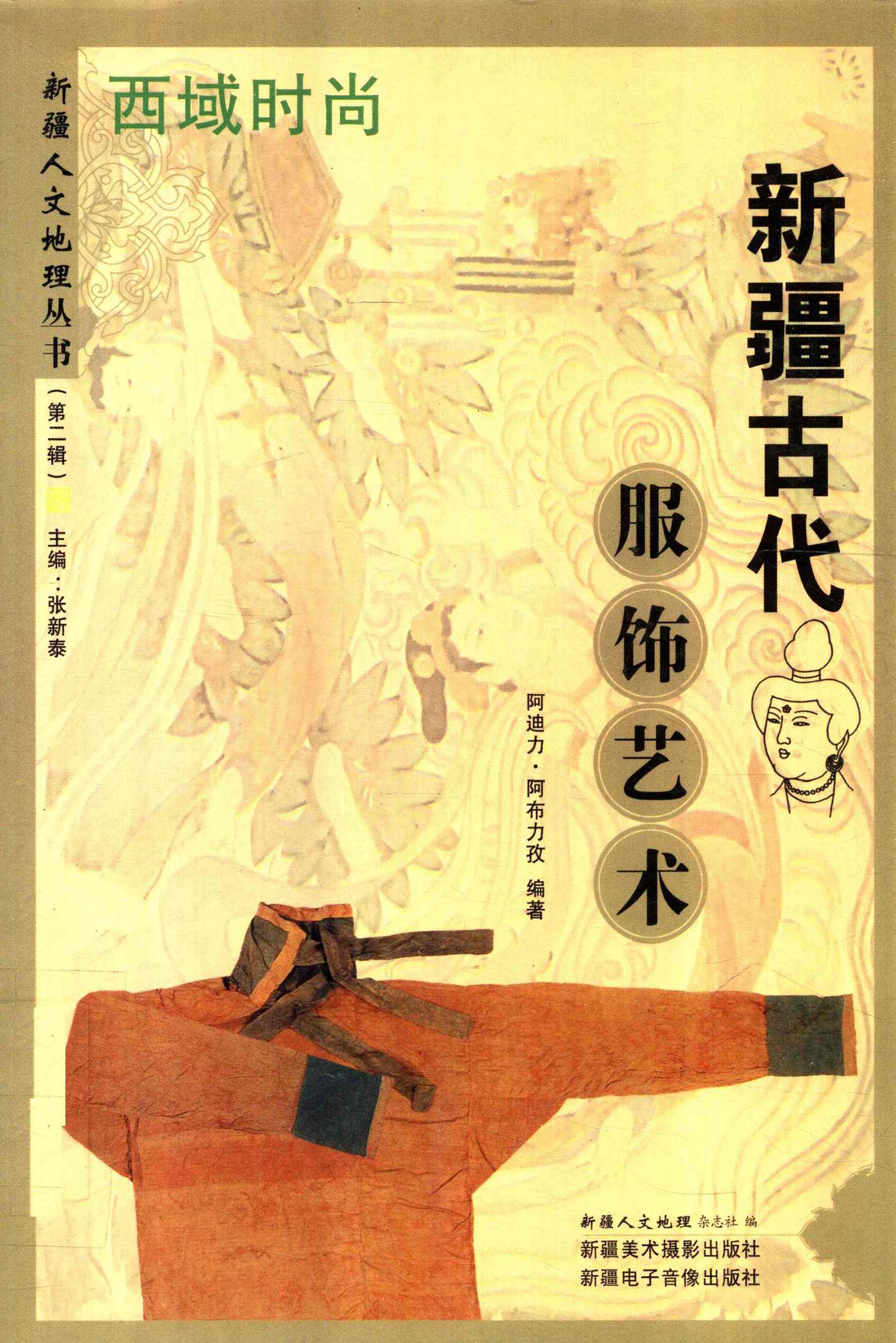

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读

相关地名

新疆

相关地名