袍服

| 内容出处: | 《新疆古代服饰艺术》 图书 |

| 唯一号: | 320920020210003838 |

| 颗粒名称: | 袍服 |

| 分类号: | K892.23 |

| 页数: | 11 |

| 页码: | 51-61 |

| 摘要: | 本文记述了新疆古代居民袍服的基本情况。其中包含:套头式长袍、开襟长袍、翻领袍、圆领袍、锦袍。 |

| 关键词: | 新疆 古代 袍服 |

内容

袍,维吾尔族人称为“袷袢”,是一种对襟、窄袖、长至膝下的服装,它在新疆服装史中占有重要地位,数千年来是西域居民的主要服装,一直流传至今,现在的维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、乌孜别克、塔吉克等民族都穿这种衣服。袍也是中原地区流行的主要服装,从湖南长沙马王堆1号汉墓出土的实物来看,其形制与西域袍服有很大的不同,为右衽,宽袖大襟宽大绕于身后。这种服装由商周时期的上衣下裳发展而来,早期为曲襟,后发展为直裾。《中华古今注》云:“袍服自虞氏即有之。”《释名》上说:“有袖者为袍,无袖者为衫。”《汉书·匈奴传》有汉朝统治者曾把袍作为礼品赐予匈奴的记载:“服袖袷绮衣,绣袷长襦,锦袷袍各一。”徐珂《清裨类钞·服饰》记:“新疆谓衣曰袷袢,圆被而窄袿。”袍服在新疆的历史非常的悠久,新疆考古工作者在哈密五堡和且末扎滚鲁克古墓、哈密艾斯克霞尔、鄯善苏贝希等古墓都发现了距今3000~2500年的用毛布缝制的长袍,色泽鲜艳,保存较好,有开襟和套头两种形制。

套头式长袍

哈密五堡出土的公元前11世纪的一件褐色毛布长袍(图1),款式为交领、套头式,色泽平淡、深沉,衣袍的领与袖口处用黑色毛线装饰,使长袍显得典雅大方。袍服的腰部附系用褐、红、蓝、绿等毛线编织的毛织带,既保暖又显体形,反映了当时西域居民的审美意蕴。哈密艾斯克霞尔古墓出土的一件套头式长袍,长130厘米,肩袖通长168厘米。袍前后各用两片幅宽42厘米的褐竖向拼缝成直筒形,前片的上端留出领口,两袖各用一块褐缝制。该袍的面料采用棕底平纹毛织褐,在棕底上织出黄、蓝、红色宽窄条纹。袍的下摆缘、袖口均缝缀两至三道宽1.3厘米左右的棕红、草绿、土黄色毛绦作为装饰。发掘者认为,哈密艾斯克霞尔古墓出土的褐色毛布长袍,时代与哈密五堡墓葬基本相同,距今3000年左右。

开襟长袍

现陈列于新疆博物馆《新疆古尸陈列》馆的且末县扎滚鲁克出土的男女古尸,距今2800年,他们所穿的绛红色开襟长袍(图2),色泽十分鲜艳,而且保存得也相当完好,下摆长及膝下,领口以及下端底边镶毛绳为饰,起到了很好的装饰作用。扎滚鲁克出土的毛布长袍与现在维吾尔族所穿的袷袢十分相似,其交领、镶边等工艺,对后来的维吾尔族服饰都有很大的影响。

1959年民丰县尼雅夫妻合葬墓出土的东汉时期的“万事如意”汉字铭文锦袍(图3),是研究新疆古代服饰乃至中国服装史的重要文物之一,被很多服装史专家在其论著和论文中多次引用。这件保存较为完好的锦袍,出土时色彩十分鲜艳,穿着于一位深目高鼻的男子身上,身长122.5厘米,具有典型的土著居民的服饰特征,也就是被中原人称为“胡服”的款式,形制为直领、对襟、窄袖、宽腰,其右侧加缝一块三角衣料,增加了下摆的宽度。下摆长142厘米,腰摆宽度远远超过汉式的曲裾袍(图4)[1]。袍的质地厚实,以绛紫色为底,配有淡蓝、油绿、白色,显带叶曲卷的茱萸纹和飘逸的云纹,“万事如意”四个汉字铭文,穿插于这些精美的纹饰当中,配色和谐,花纹繁茂,具有东方经锦的工艺技术特色。领襟和下摆用“延年益寿大宜子孙”铭文锦制作,锦袍中的茱萸纹含有长生不老的寓意。茱萸是茴香科落叶乔木,茎叶可入药,有浓郁香味,汉族认为配之可辟邪,汉代刘谙《西京杂记》:“汉武帝宫人贾佩兰九月九日配茱萸..令人长寿。”“万事如意”是一种祝福人们美好、幸福、祥和的语言,两千多年来一直盛行不衰,直到今天仍然是喜庆节日时相互祝福的祝词之一。另外,1995年民丰县尼雅古墓中出土的“五星出东方利中国”铭文织锦护膊,“王侯合婚千秋万岁宜子孙”锦,“世毋极锦宜二亲传子孙”铭文锦手套,都具有大吉大利,长生不老,多子多孙等含义。附有这些铭文的服饰在西域古墓中出现,无疑反映了汉晋时期中原文化对西域服饰文化的影响,也反映了当时西域与中原有着较为密切的经济文化联系。1995年尼雅1号墓地3号墓出土的一件汉晋时期的黄蓝方格纹锦袍(图5)的保存得也较为完好,身长122厘米,通袖长225厘米,用黄蓝方格纹锦缝制而成,白绢作衬里,交领、左衽、宽袖,下摆宽大,两侧开衩[2]。这种下摆两侧开杈的衣装特别适合游猎骑马时穿着。两侧开衩的衣式在中原南北朝晚期的墓葬中出现过,名曰“缺胯”,如《中华古今注》记:“隋文帝征辽,诏武官服缺胯袄子..至武德元年,高祖诏其诸卫将军,每年至十月一日,织成紫瑞兽袄子;左右武士卫将军服豹文袄子。”尼雅古墓出土的这件“缺胯袍”的纹样,由绿色方格组成,纹饰简单,但十分规整,表现出浓郁的生活情趣(图6)。

1997年考古工作者在民丰县尼雅遗址发掘出土的这具男性干尸,身高1.69米,年龄约50多岁,出土时头裹丝绵,戴圆形绢帽,面部图有白色绘面,并盖有白绢面衣,身着红色毛布开襟长袍和长裤,脚蹬短靿靴。男尸服装保存完好,葬俗独特,是研究汉晋时期精绝古国服饰和丧葬习俗的重要实物资料。吐鲁番博物馆专业人员对这具男性干尸进行了复原摹绘(图7),使1700多年前的精绝国男子跃然纸上,仿佛也穿越时空隧道,手持弯弓,头梳披发,身着红色斜领对襟毛布上衣,脚蹬短靴,从沙漠中向我们款款走来。这具男性干尸所穿的毛布长袍,色泽十分鲜艳,是否是当地生产的,有待于进一步研究,但其斜领对襟的款式,表现出一定的中原风格。

楼兰汉代墓葬中还出土了保存较好的绢袍(小冥衣),也是用内地丝绸制成的(图8),反应了楼兰国人的穿着习俗。

汉代西域的毛纺织业有了很大的发展,当地居民已经熟练地掌握了染色、提花、刺绣等工艺,不仅有轻薄的罗和毛纱,而且还有通经断纬的缂毛和组织复杂的罽。毛布颜色十分艳丽,布料图案还吸收了希腊、罗马、波斯等西方图案的艺术风格。1995年尉犁县营盘古墓出土的一具30岁左右,身高1.80米以上的被誉为“营盘美男”的男子,出土时头戴贴金麻质面具,身穿红色对人对兽树纹罽袍(图9),袍长约110厘米,下摆宽100厘米,淡黄色绢为里,下摆两侧开衩至胯,罽袍的表面以红色为底,黄色显花[3]。横贯罽袍终幅的图案是以石榴树为中轴手持武器,两两相对的裸体人物、羊牛等组成,图案井然有序,十分精美(图10)。学者们认为袍中出现的手持剑、矛、盾等武器的裸体男子武士,为古希腊爱神丘比特的形象。石榴树纹样是古波斯的一种传统图案,后来传入西域。罽袍是一种织花纹图案的精细高级面料,公元前199年汉高祖刘邦曾下令:“贾人毋得衣锦、绣、绮、縠、纱、罽。”将罽与名贵的锦绣同列。这件罽袍从形制上看为当地土著民族的风格,织物纹样融入了希腊罗马、波斯的艺术特色,织工精巧细致,色彩鲜艳如新,是件难得的艺术珍品。

洛浦县山普拉古墓出土的毛织服饰中,套头式长袍是汉代于阗国流行的主要款式之一,这种衣饰为圆领,用毛褐或缂毛等面料裁剪[4],即用一块整面料对折拼缝,领口剪出约长径28厘米,短径0.6厘米的椭圆形领窝(图11)。袖有长短之分,短袖较宽,长袖较窄,有的束口。袍服下摆长及脚面。下摆有两种式样,一种是与上面所说的罽袍一样,下摆两侧各裁一缝,另一种是为增加下摆的宽度,在开衩处用一块与袍料质地相同的衣料裁成三角形,尖角朝上缝缀于间。为了增强衣服的牢固性,特在领口、肩、袖、下摆处镶荷叶边,美观大方,这种款式的服装曾流行于波斯。《魏书·西域传》这样描述波斯国的服饰:“其俗丈夫..贯头衫,二厢近下开之。”在公元前10世纪左右的哈密五堡古墓和且末县扎滚鲁克古墓,也发现了这种衣不开襟的“贯头衫”汉晋时期的尉犁县营盘古墓、民丰县尼雅古墓、若羌县楼兰墓室,壁画(图12),以及克孜尔石窟壁画中都有这种衣式。现在维吾尔族青年男子喜欢穿合领衬衣,就是衣不开襟的“贯头衫”,并且衬衣领口、袖口、胸前常绣有十分精美的图案纹样,显得富有活力和潇洒。唐代西州居民穿着袍服的现象十分普遍,其款式主要分为翻领和圆领两类,汉族穿圆领,当地胡人多穿翻领(当然也有穿圆领的)。

翻领袍

翻领袍是古代西域居民的传统样式,在隋代以前就传入中原地区,到了唐代胡服大兴,翻领袍也受到内地居民的喜爱,在出土的三彩俑中就有穿着翻领袍服的形象。当时西域居民的袍服有自己的特点,根据领子的变化又分为“双翻”和“单翻”两种形制。阿斯塔那古墓出土的戴幞头的胡人泥俑穿的正是“双翻”领的袍服(图13);就是“单翻”领阿斯塔那206号墓出土的戴尖顶帽的胡人俑(图14),穿着的长袍,左边为大翻领,右边是斜领,这种不对称领子的服装,是唐代西域胡服的特征之一,在龟兹壁画中也可以见到这种奇特的服装。

圆领袍

圆领袍是唐朝男装中最为流行的服饰,它和幞头靴子成为当时男子的套装,它的用途非常广泛,上自帝王大臣,下至平民百姓均可穿着,甚至可以将其用做朝服。一般认为圆领袍是北方游牧民族的服饰款式,窄袖、紧身,再加上一双皮靴,具有一定的胡服色彩。初唐的中书令马周看到这种服装不太符合中原汉族传统服饰,对三代深衣十分怀念,如果恢复深衣,又觉得不太符合时尚,所以决定对上衣下裳连属的深衣进行改良。《新唐书·车服志》载:“中书令马周上议:《礼》无服衫之文,三代之制有深衣。请加襕,袖、褾、襈,为士人上服。”这里的“襕”,是指上下衣相连的服装。《集韵。二十五零》:“衣与裳连曰襕。”马周为了表示对古人的尊重,特地在袍或衫上加一道横襕,以示没有忘记上衣下裳的祖制,故又称“襕衫”。随着唐朝中原地区与西域社会经济文化交流的日益密切,“襕衫”也传入西域地区,特别是当时的西州汉族居民,虽然深处胡人之地,并未忘记祖制,襕衫成为他们的常服,如上面所举的阿斯塔那201号墓出土的持旗俑,所穿的圆领窄袖长袍的下摆近膝盖处加有一道横襕,还有该墓出土的一件右手持卷纸的男立俑,身着的圆领长袍上,也加襕(图15)。更有甚者,西州妇女也穿这种袍衫,这一点在日本东京国立博物馆收藏的吐鲁番出土的唐人绘画《树下人物图》中有所反映。图中的一位妇女头带幂罗,脚穿黑皮靴,身着的宽袖长袍下摆膝盖处所加的横襕清晰可见。

高昌回鹘男子大都穿圆领长及踝骨的长袍,袖口窄小,下摆侧面开衩。国王的袍服以红色锦缎为主,饰以团花图案,显得更加富丽华贵。这一时期的波斯、阿拉伯文史料记载:“他们的国王身穿中国绸缎衣服,一般人则穿丝织的或棉布的衣服。衣服很宽、遮盖全身,袖子宽,下摆长。”大贵族阶层大多用质地优良色彩鲜艳的锦缎,其色彩、纹饰多样,柏孜克里克壁画中的“回鹘王侯家族群像”(图16)中的十六位王侯贵族穿着的锦袍圆领、窄袖、偏衽,有红、黄、蓝、白、棕、青、灰等多种色彩,且都在襟、袖口、双臂上部、下摆边缘镶饰草叶纹、小方格纹、绳纹等各种纹样。十六位王侯贵族,腰系皮带,带的正中挂有各种色彩的看上去宽约十多厘米,长及膝下的装饰性锦带。皮带的左侧挂着一精巧的皮质小袋,内放日常用品既实用,又美观。与十六位王侯贵族相比,“沙利家族像”中的几位回鹘供养人腰间挂的饰件更加丰富(图17、18),他们腰束绿色镶宝石蹀躞带,并附短刀、布袋、黑色角盒。

喀喇汗王朝是由塔里木盆地西部和帕米尔以西地区操突厥语系语言各民族建立的我国历史上第一个信奉伊斯兰教的封建王朝。回鹘从喀喇汗王朝时期开始信仰伊斯兰教,特别是萨图克布格拉汗统治时期,由于王朝可汗倡导信仰,建立了伊斯兰教式的统治,大大促进了伊斯兰教在人民群众中的传播,伊斯兰教开始渗透到回鹘人民的政治、经济、文化以及社会生活习俗的各个方面。喀喇汗王朝时期,新疆的社会经济有了较大的发展,特别是玻璃、陶器、金属制作、织造业等手工业生产有了长足的进步。喀喇汗朝境内盛产棉花,以“白叠布”、“花蕊布”闻名于中原。自东汉时期我国中原养蚕技术西传后,西域的丝绸纺织业兴起,玄奘说和田人“工纺绩拖稠”,人“少服毛褐毡裘,多衣拖裘白毡”。《宋史·于阗传》载喀喇汗王朝向宋朝输出的商品中有“花蕊布”、“胡锦”和“西锦”,这些都是当地居民缝制服装的主要材料。与此同时,喀喇汗王朝的贵族阶层,十分仰慕中原的丝绸,善于经商的回鹘人满足了他们的愿望,大量的丝绸源源不断地输入汗王朝境内,给当地居民的服饰增添了几分亮丽的色彩。

喀喇汗王朝的西域服饰,出土于新疆与青海交界的阿拉尔古墓。保存完好的有对羊对鸟纹锦袍、球路纹锦袍和大雁纹毡帽等珍贵文物,为我们了解喀喇汗王朝的服饰提供了依据。

锦袍

对羊对鸟纹锦袍(图19),形制为圆领、对襟、窄袖。锦袍的纹饰十分独特,从上至下依次为鸟纹、大羊角纹、羊纹等连续的图案,色彩淡雅,是一件颇具地方色彩的胡服式锦袍。

球路对鸟纹锦袍(图20),长138厘米,肩袖通宽194厘米,袖宽15厘米,下摆宽81厘米,面料采用纬线显花的宋锦,用素绢作里子。其领、袖、襟边缘均镶滚沿羊皮“出风”,显示了当时西域民族服饰的特征。高汉玉、屠恒贤在他们主编的《衣装》一书中对对鸟锦袍从质地、纹饰、色彩、款式等方面进行了较为详实的描述:“花纹的主题图案是四方连续纹样,其图案设计巧妙,构思独特。环状大球路的直径约30.66厘米,内环和外环各饰以小的联珠纹,中间饰以互套的金线纹。上下左右嵌入小球路中联珠纹,上下两个联珠中布以对称的四只鸟雀,左右两个联珠中缀以四叶对称的蓓蕾花纹。镶嵌在大球路环状中间的四只团凤图案,布局十分得体。环形大球路中的主题纹是两只昂首阔步的对鸟,颇似立足展翅的神鹰..对鸟间又嵌入花瓶图案,瓶中突出似佛台莲座的纹饰,底部有两枝葡萄纹供品。这种纹样的风格,融东西方文化为一体。如四方连续和对称分布的构图,对鸟雀、团凤、(连)金线、蓓蕾、花瓶等,是隋唐时织锦上流行的典型纹样。”“而对鸟(神鹰)、环状球路、联珠纹、葡萄纹等则近似10世纪至13世纪间在古君士坦丁堡和波斯一带的工艺美术品和服饰上盛行的纹饰,颇具古西亚、中亚的民族风情;佛座莲台又是古印度的遗风”[5]。锦袍的面料应是宋朝内地生产的,关于这种球路锦袍的记述出现在《宋史·于阗传》中:“熙宁(1063年~1077年),远不逾一二岁,近则岁再至。所贡珠玉、珊瑚、翡翠、象牙、乳香、琥珀白、花蕊布..安息鸡舌香,有所持无表章,每赐以晕锦旋襕衣、金带、器币,宰相则盘球云锦夹襕。”这里提到的宋朝赐给喀喇汗王朝于阗国宰相的盘球云锦夹襕,就是一种与阿拉尔

球路对鸟纹锦袍相似的球路纹的衣服面料。这件球路对鸟纹锦袍,质地厚实,纹饰精美,款式为“半掩襟、交领、窄袖、束腰、身后开气长缝等衣装形制,与常见的唐代‘胡人俑’的衣服相似,又同近现代新疆维吾尔族的民族服饰类同。墓里的木乃伊头部蒙罩白色丝织品的习俗表明墓主人可能是维吾尔族或哈萨克族。”[6]元代上层贵族喜欢穿一种叫“纳石失”的绣金锦缎缝制的衣服。据史料记载这种锦缎是西域回鹘人生产的。南宋洪皓撰写的《松模纪闻》中曰:“回鹘,自唐末浸微..土多瑟瑟珠玉,帛有兜、罗、锦、毛、织锦、注丝、熟绫、斜褐..又善撚金线,别作一等。”元朝为了满足上层统治阶级的需要,在西域设专局织造“纳石失”。元代百官制服中有“大红纳石失”“素纳石失”“答那都那石失”。乌鲁木齐盐湖元代墓葬出土的一件黄色油绢织锦边袄子(图21),通长124厘米、袖长94厘米、腰围88厘米。袄子以米黄色油绢作面,粗棉布衬里,窄长袖,肩、领、袖及襟边等处织金锦,这些织金锦都不是完整的材料,而是从不同的织金锦上剪下的小块,有“片金”“撚金”两种,至今仍可见金线光泽。整个服饰华贵典雅,绚丽辉煌,充分显示出元代回鹘工匠高超的织金工艺和聪明才智。麦盖提县出土的缂丝条纹绢袍(图22),在腰部钉有30道辫线,辫线绕至右腰,两根合为一根,并连以细纽。共宽9.5厘米,辫线既是衣服的装饰,又用于束腰,适合于骑马时穿着。

在清代维吾尔人的农业生产中,植棉和养蚕缫丝是十分重要的产业,为当地纺织业的发展提供了原料,对解决新疆人民的穿衣问题起到了重要作用。新疆维吾尔族服饰基本上沿袭了喀喇汗王朝以来在伊斯兰教影响下的吸收阿拉伯风格的形制,进而成为一种较为定形的维吾尔族服饰。男子上衣一般都要过膝,裤腿达到脚面。维吾尔男子一年四季都穿“袷袢”(图23),在寒冷的冬天则穿一种羊皮缝制的光板朝外,毛朝里的被称之为“居瓦”的皮大衣。维吾尔人的鞋靴用牛羊皮缝制,如《西域闻见录》记载:“牛羊之革为靴为履,朱色,其履木跟二寸。”女子也穿袷袢,但比男子穿的短。妇女出门时用面纱遮住面部,《新疆回部志》称这种面纱为“披里吉”,“用白布或花彩帕作一小单,每逢外出及礼拜时,则盖头上,名曰“披里吉”。宗教职业者要用白布缠头,袷袢外面不系腰带,与一般教徒有明显区别。这一时期生活在天山南北的维吾尔族使用传统手工制品棉、毛等织物的现象开始增多,制作技艺也开始提高,其丝织品“艾得来斯”绸制作的衣裙,独具民族特色。生活在草原、牧场、及山林的哈萨克、柯尔克孜、蒙古、塔吉克等民族,大多使用毛制品和皮质品做衣服,毛织大衣及长裤绣有色彩鲜艳、美丽端庄的图案。他们还用牲畜及野兽的毛皮缝制皮帽、皮靴,这些都表现出各民族独具特色的服饰文化。

清代蒙古族服饰传承了元代蒙古族的穿着习俗,带有浓厚的草原游牧民族的特征。蒙古族一般服装主要有冠、袍、靴三部分组成。冠蒙语叫“哈尔邦”,与内地的暖帽相似,里为白毡,外饰以皮,上缀缨,只及其帽之半。妇女的帽子与男人相同。头梳辫子,用红帛束发。发帛间缀以蓝色珠子、珠宝珊瑚等。蒙古族无论男女普遍穿袍,称其为“拉布锡克”,贵族阶层用锦缎缝制,饰以刺绣,御冬则以驼毛为絮。妇女袍服比较讲究装饰效果,特别是锦绣衣服,两袖两肩及高襟续衽,均镶以金华,或以刺绣。普通牧民的袍服多用棉布和羊皮为之,襟袖衣衽用染色皮镶之。蒙古族在袍服外多束腰带,蒙语中称其为“布色”,用丝绸制作。“布色”的两端饰有流苏。腰带插入餐刀、燧石、烟管、烟袋等生活用品。蒙古人的靴子多用牛皮制作,贵族多用红香牛皮缝制。蒙古族的装饰品十分丰富,无论男女都喜欢戴耳环和耳饰,多以金银为之,耳饰镶以珠玉。女子喜欢戴荷包,蒙语称其为“哈卜塔葛”。傅恒的《西域图志》中曰:“缎布为之,制与内地微异,结穗精美。”

套头式长袍

哈密五堡出土的公元前11世纪的一件褐色毛布长袍(图1),款式为交领、套头式,色泽平淡、深沉,衣袍的领与袖口处用黑色毛线装饰,使长袍显得典雅大方。袍服的腰部附系用褐、红、蓝、绿等毛线编织的毛织带,既保暖又显体形,反映了当时西域居民的审美意蕴。哈密艾斯克霞尔古墓出土的一件套头式长袍,长130厘米,肩袖通长168厘米。袍前后各用两片幅宽42厘米的褐竖向拼缝成直筒形,前片的上端留出领口,两袖各用一块褐缝制。该袍的面料采用棕底平纹毛织褐,在棕底上织出黄、蓝、红色宽窄条纹。袍的下摆缘、袖口均缝缀两至三道宽1.3厘米左右的棕红、草绿、土黄色毛绦作为装饰。发掘者认为,哈密艾斯克霞尔古墓出土的褐色毛布长袍,时代与哈密五堡墓葬基本相同,距今3000年左右。

开襟长袍

现陈列于新疆博物馆《新疆古尸陈列》馆的且末县扎滚鲁克出土的男女古尸,距今2800年,他们所穿的绛红色开襟长袍(图2),色泽十分鲜艳,而且保存得也相当完好,下摆长及膝下,领口以及下端底边镶毛绳为饰,起到了很好的装饰作用。扎滚鲁克出土的毛布长袍与现在维吾尔族所穿的袷袢十分相似,其交领、镶边等工艺,对后来的维吾尔族服饰都有很大的影响。

1959年民丰县尼雅夫妻合葬墓出土的东汉时期的“万事如意”汉字铭文锦袍(图3),是研究新疆古代服饰乃至中国服装史的重要文物之一,被很多服装史专家在其论著和论文中多次引用。这件保存较为完好的锦袍,出土时色彩十分鲜艳,穿着于一位深目高鼻的男子身上,身长122.5厘米,具有典型的土著居民的服饰特征,也就是被中原人称为“胡服”的款式,形制为直领、对襟、窄袖、宽腰,其右侧加缝一块三角衣料,增加了下摆的宽度。下摆长142厘米,腰摆宽度远远超过汉式的曲裾袍(图4)[1]。袍的质地厚实,以绛紫色为底,配有淡蓝、油绿、白色,显带叶曲卷的茱萸纹和飘逸的云纹,“万事如意”四个汉字铭文,穿插于这些精美的纹饰当中,配色和谐,花纹繁茂,具有东方经锦的工艺技术特色。领襟和下摆用“延年益寿大宜子孙”铭文锦制作,锦袍中的茱萸纹含有长生不老的寓意。茱萸是茴香科落叶乔木,茎叶可入药,有浓郁香味,汉族认为配之可辟邪,汉代刘谙《西京杂记》:“汉武帝宫人贾佩兰九月九日配茱萸..令人长寿。”“万事如意”是一种祝福人们美好、幸福、祥和的语言,两千多年来一直盛行不衰,直到今天仍然是喜庆节日时相互祝福的祝词之一。另外,1995年民丰县尼雅古墓中出土的“五星出东方利中国”铭文织锦护膊,“王侯合婚千秋万岁宜子孙”锦,“世毋极锦宜二亲传子孙”铭文锦手套,都具有大吉大利,长生不老,多子多孙等含义。附有这些铭文的服饰在西域古墓中出现,无疑反映了汉晋时期中原文化对西域服饰文化的影响,也反映了当时西域与中原有着较为密切的经济文化联系。1995年尼雅1号墓地3号墓出土的一件汉晋时期的黄蓝方格纹锦袍(图5)的保存得也较为完好,身长122厘米,通袖长225厘米,用黄蓝方格纹锦缝制而成,白绢作衬里,交领、左衽、宽袖,下摆宽大,两侧开衩[2]。这种下摆两侧开杈的衣装特别适合游猎骑马时穿着。两侧开衩的衣式在中原南北朝晚期的墓葬中出现过,名曰“缺胯”,如《中华古今注》记:“隋文帝征辽,诏武官服缺胯袄子..至武德元年,高祖诏其诸卫将军,每年至十月一日,织成紫瑞兽袄子;左右武士卫将军服豹文袄子。”尼雅古墓出土的这件“缺胯袍”的纹样,由绿色方格组成,纹饰简单,但十分规整,表现出浓郁的生活情趣(图6)。

1997年考古工作者在民丰县尼雅遗址发掘出土的这具男性干尸,身高1.69米,年龄约50多岁,出土时头裹丝绵,戴圆形绢帽,面部图有白色绘面,并盖有白绢面衣,身着红色毛布开襟长袍和长裤,脚蹬短靿靴。男尸服装保存完好,葬俗独特,是研究汉晋时期精绝古国服饰和丧葬习俗的重要实物资料。吐鲁番博物馆专业人员对这具男性干尸进行了复原摹绘(图7),使1700多年前的精绝国男子跃然纸上,仿佛也穿越时空隧道,手持弯弓,头梳披发,身着红色斜领对襟毛布上衣,脚蹬短靴,从沙漠中向我们款款走来。这具男性干尸所穿的毛布长袍,色泽十分鲜艳,是否是当地生产的,有待于进一步研究,但其斜领对襟的款式,表现出一定的中原风格。

楼兰汉代墓葬中还出土了保存较好的绢袍(小冥衣),也是用内地丝绸制成的(图8),反应了楼兰国人的穿着习俗。

汉代西域的毛纺织业有了很大的发展,当地居民已经熟练地掌握了染色、提花、刺绣等工艺,不仅有轻薄的罗和毛纱,而且还有通经断纬的缂毛和组织复杂的罽。毛布颜色十分艳丽,布料图案还吸收了希腊、罗马、波斯等西方图案的艺术风格。1995年尉犁县营盘古墓出土的一具30岁左右,身高1.80米以上的被誉为“营盘美男”的男子,出土时头戴贴金麻质面具,身穿红色对人对兽树纹罽袍(图9),袍长约110厘米,下摆宽100厘米,淡黄色绢为里,下摆两侧开衩至胯,罽袍的表面以红色为底,黄色显花[3]。横贯罽袍终幅的图案是以石榴树为中轴手持武器,两两相对的裸体人物、羊牛等组成,图案井然有序,十分精美(图10)。学者们认为袍中出现的手持剑、矛、盾等武器的裸体男子武士,为古希腊爱神丘比特的形象。石榴树纹样是古波斯的一种传统图案,后来传入西域。罽袍是一种织花纹图案的精细高级面料,公元前199年汉高祖刘邦曾下令:“贾人毋得衣锦、绣、绮、縠、纱、罽。”将罽与名贵的锦绣同列。这件罽袍从形制上看为当地土著民族的风格,织物纹样融入了希腊罗马、波斯的艺术特色,织工精巧细致,色彩鲜艳如新,是件难得的艺术珍品。

洛浦县山普拉古墓出土的毛织服饰中,套头式长袍是汉代于阗国流行的主要款式之一,这种衣饰为圆领,用毛褐或缂毛等面料裁剪[4],即用一块整面料对折拼缝,领口剪出约长径28厘米,短径0.6厘米的椭圆形领窝(图11)。袖有长短之分,短袖较宽,长袖较窄,有的束口。袍服下摆长及脚面。下摆有两种式样,一种是与上面所说的罽袍一样,下摆两侧各裁一缝,另一种是为增加下摆的宽度,在开衩处用一块与袍料质地相同的衣料裁成三角形,尖角朝上缝缀于间。为了增强衣服的牢固性,特在领口、肩、袖、下摆处镶荷叶边,美观大方,这种款式的服装曾流行于波斯。《魏书·西域传》这样描述波斯国的服饰:“其俗丈夫..贯头衫,二厢近下开之。”在公元前10世纪左右的哈密五堡古墓和且末县扎滚鲁克古墓,也发现了这种衣不开襟的“贯头衫”汉晋时期的尉犁县营盘古墓、民丰县尼雅古墓、若羌县楼兰墓室,壁画(图12),以及克孜尔石窟壁画中都有这种衣式。现在维吾尔族青年男子喜欢穿合领衬衣,就是衣不开襟的“贯头衫”,并且衬衣领口、袖口、胸前常绣有十分精美的图案纹样,显得富有活力和潇洒。唐代西州居民穿着袍服的现象十分普遍,其款式主要分为翻领和圆领两类,汉族穿圆领,当地胡人多穿翻领(当然也有穿圆领的)。

翻领袍

翻领袍是古代西域居民的传统样式,在隋代以前就传入中原地区,到了唐代胡服大兴,翻领袍也受到内地居民的喜爱,在出土的三彩俑中就有穿着翻领袍服的形象。当时西域居民的袍服有自己的特点,根据领子的变化又分为“双翻”和“单翻”两种形制。阿斯塔那古墓出土的戴幞头的胡人泥俑穿的正是“双翻”领的袍服(图13);就是“单翻”领阿斯塔那206号墓出土的戴尖顶帽的胡人俑(图14),穿着的长袍,左边为大翻领,右边是斜领,这种不对称领子的服装,是唐代西域胡服的特征之一,在龟兹壁画中也可以见到这种奇特的服装。

圆领袍

圆领袍是唐朝男装中最为流行的服饰,它和幞头靴子成为当时男子的套装,它的用途非常广泛,上自帝王大臣,下至平民百姓均可穿着,甚至可以将其用做朝服。一般认为圆领袍是北方游牧民族的服饰款式,窄袖、紧身,再加上一双皮靴,具有一定的胡服色彩。初唐的中书令马周看到这种服装不太符合中原汉族传统服饰,对三代深衣十分怀念,如果恢复深衣,又觉得不太符合时尚,所以决定对上衣下裳连属的深衣进行改良。《新唐书·车服志》载:“中书令马周上议:《礼》无服衫之文,三代之制有深衣。请加襕,袖、褾、襈,为士人上服。”这里的“襕”,是指上下衣相连的服装。《集韵。二十五零》:“衣与裳连曰襕。”马周为了表示对古人的尊重,特地在袍或衫上加一道横襕,以示没有忘记上衣下裳的祖制,故又称“襕衫”。随着唐朝中原地区与西域社会经济文化交流的日益密切,“襕衫”也传入西域地区,特别是当时的西州汉族居民,虽然深处胡人之地,并未忘记祖制,襕衫成为他们的常服,如上面所举的阿斯塔那201号墓出土的持旗俑,所穿的圆领窄袖长袍的下摆近膝盖处加有一道横襕,还有该墓出土的一件右手持卷纸的男立俑,身着的圆领长袍上,也加襕(图15)。更有甚者,西州妇女也穿这种袍衫,这一点在日本东京国立博物馆收藏的吐鲁番出土的唐人绘画《树下人物图》中有所反映。图中的一位妇女头带幂罗,脚穿黑皮靴,身着的宽袖长袍下摆膝盖处所加的横襕清晰可见。

高昌回鹘男子大都穿圆领长及踝骨的长袍,袖口窄小,下摆侧面开衩。国王的袍服以红色锦缎为主,饰以团花图案,显得更加富丽华贵。这一时期的波斯、阿拉伯文史料记载:“他们的国王身穿中国绸缎衣服,一般人则穿丝织的或棉布的衣服。衣服很宽、遮盖全身,袖子宽,下摆长。”大贵族阶层大多用质地优良色彩鲜艳的锦缎,其色彩、纹饰多样,柏孜克里克壁画中的“回鹘王侯家族群像”(图16)中的十六位王侯贵族穿着的锦袍圆领、窄袖、偏衽,有红、黄、蓝、白、棕、青、灰等多种色彩,且都在襟、袖口、双臂上部、下摆边缘镶饰草叶纹、小方格纹、绳纹等各种纹样。十六位王侯贵族,腰系皮带,带的正中挂有各种色彩的看上去宽约十多厘米,长及膝下的装饰性锦带。皮带的左侧挂着一精巧的皮质小袋,内放日常用品既实用,又美观。与十六位王侯贵族相比,“沙利家族像”中的几位回鹘供养人腰间挂的饰件更加丰富(图17、18),他们腰束绿色镶宝石蹀躞带,并附短刀、布袋、黑色角盒。

喀喇汗王朝是由塔里木盆地西部和帕米尔以西地区操突厥语系语言各民族建立的我国历史上第一个信奉伊斯兰教的封建王朝。回鹘从喀喇汗王朝时期开始信仰伊斯兰教,特别是萨图克布格拉汗统治时期,由于王朝可汗倡导信仰,建立了伊斯兰教式的统治,大大促进了伊斯兰教在人民群众中的传播,伊斯兰教开始渗透到回鹘人民的政治、经济、文化以及社会生活习俗的各个方面。喀喇汗王朝时期,新疆的社会经济有了较大的发展,特别是玻璃、陶器、金属制作、织造业等手工业生产有了长足的进步。喀喇汗朝境内盛产棉花,以“白叠布”、“花蕊布”闻名于中原。自东汉时期我国中原养蚕技术西传后,西域的丝绸纺织业兴起,玄奘说和田人“工纺绩拖稠”,人“少服毛褐毡裘,多衣拖裘白毡”。《宋史·于阗传》载喀喇汗王朝向宋朝输出的商品中有“花蕊布”、“胡锦”和“西锦”,这些都是当地居民缝制服装的主要材料。与此同时,喀喇汗王朝的贵族阶层,十分仰慕中原的丝绸,善于经商的回鹘人满足了他们的愿望,大量的丝绸源源不断地输入汗王朝境内,给当地居民的服饰增添了几分亮丽的色彩。

喀喇汗王朝的西域服饰,出土于新疆与青海交界的阿拉尔古墓。保存完好的有对羊对鸟纹锦袍、球路纹锦袍和大雁纹毡帽等珍贵文物,为我们了解喀喇汗王朝的服饰提供了依据。

锦袍

对羊对鸟纹锦袍(图19),形制为圆领、对襟、窄袖。锦袍的纹饰十分独特,从上至下依次为鸟纹、大羊角纹、羊纹等连续的图案,色彩淡雅,是一件颇具地方色彩的胡服式锦袍。

球路对鸟纹锦袍(图20),长138厘米,肩袖通宽194厘米,袖宽15厘米,下摆宽81厘米,面料采用纬线显花的宋锦,用素绢作里子。其领、袖、襟边缘均镶滚沿羊皮“出风”,显示了当时西域民族服饰的特征。高汉玉、屠恒贤在他们主编的《衣装》一书中对对鸟锦袍从质地、纹饰、色彩、款式等方面进行了较为详实的描述:“花纹的主题图案是四方连续纹样,其图案设计巧妙,构思独特。环状大球路的直径约30.66厘米,内环和外环各饰以小的联珠纹,中间饰以互套的金线纹。上下左右嵌入小球路中联珠纹,上下两个联珠中布以对称的四只鸟雀,左右两个联珠中缀以四叶对称的蓓蕾花纹。镶嵌在大球路环状中间的四只团凤图案,布局十分得体。环形大球路中的主题纹是两只昂首阔步的对鸟,颇似立足展翅的神鹰..对鸟间又嵌入花瓶图案,瓶中突出似佛台莲座的纹饰,底部有两枝葡萄纹供品。这种纹样的风格,融东西方文化为一体。如四方连续和对称分布的构图,对鸟雀、团凤、(连)金线、蓓蕾、花瓶等,是隋唐时织锦上流行的典型纹样。”“而对鸟(神鹰)、环状球路、联珠纹、葡萄纹等则近似10世纪至13世纪间在古君士坦丁堡和波斯一带的工艺美术品和服饰上盛行的纹饰,颇具古西亚、中亚的民族风情;佛座莲台又是古印度的遗风”[5]。锦袍的面料应是宋朝内地生产的,关于这种球路锦袍的记述出现在《宋史·于阗传》中:“熙宁(1063年~1077年),远不逾一二岁,近则岁再至。所贡珠玉、珊瑚、翡翠、象牙、乳香、琥珀白、花蕊布..安息鸡舌香,有所持无表章,每赐以晕锦旋襕衣、金带、器币,宰相则盘球云锦夹襕。”这里提到的宋朝赐给喀喇汗王朝于阗国宰相的盘球云锦夹襕,就是一种与阿拉尔

球路对鸟纹锦袍相似的球路纹的衣服面料。这件球路对鸟纹锦袍,质地厚实,纹饰精美,款式为“半掩襟、交领、窄袖、束腰、身后开气长缝等衣装形制,与常见的唐代‘胡人俑’的衣服相似,又同近现代新疆维吾尔族的民族服饰类同。墓里的木乃伊头部蒙罩白色丝织品的习俗表明墓主人可能是维吾尔族或哈萨克族。”[6]元代上层贵族喜欢穿一种叫“纳石失”的绣金锦缎缝制的衣服。据史料记载这种锦缎是西域回鹘人生产的。南宋洪皓撰写的《松模纪闻》中曰:“回鹘,自唐末浸微..土多瑟瑟珠玉,帛有兜、罗、锦、毛、织锦、注丝、熟绫、斜褐..又善撚金线,别作一等。”元朝为了满足上层统治阶级的需要,在西域设专局织造“纳石失”。元代百官制服中有“大红纳石失”“素纳石失”“答那都那石失”。乌鲁木齐盐湖元代墓葬出土的一件黄色油绢织锦边袄子(图21),通长124厘米、袖长94厘米、腰围88厘米。袄子以米黄色油绢作面,粗棉布衬里,窄长袖,肩、领、袖及襟边等处织金锦,这些织金锦都不是完整的材料,而是从不同的织金锦上剪下的小块,有“片金”“撚金”两种,至今仍可见金线光泽。整个服饰华贵典雅,绚丽辉煌,充分显示出元代回鹘工匠高超的织金工艺和聪明才智。麦盖提县出土的缂丝条纹绢袍(图22),在腰部钉有30道辫线,辫线绕至右腰,两根合为一根,并连以细纽。共宽9.5厘米,辫线既是衣服的装饰,又用于束腰,适合于骑马时穿着。

在清代维吾尔人的农业生产中,植棉和养蚕缫丝是十分重要的产业,为当地纺织业的发展提供了原料,对解决新疆人民的穿衣问题起到了重要作用。新疆维吾尔族服饰基本上沿袭了喀喇汗王朝以来在伊斯兰教影响下的吸收阿拉伯风格的形制,进而成为一种较为定形的维吾尔族服饰。男子上衣一般都要过膝,裤腿达到脚面。维吾尔男子一年四季都穿“袷袢”(图23),在寒冷的冬天则穿一种羊皮缝制的光板朝外,毛朝里的被称之为“居瓦”的皮大衣。维吾尔人的鞋靴用牛羊皮缝制,如《西域闻见录》记载:“牛羊之革为靴为履,朱色,其履木跟二寸。”女子也穿袷袢,但比男子穿的短。妇女出门时用面纱遮住面部,《新疆回部志》称这种面纱为“披里吉”,“用白布或花彩帕作一小单,每逢外出及礼拜时,则盖头上,名曰“披里吉”。宗教职业者要用白布缠头,袷袢外面不系腰带,与一般教徒有明显区别。这一时期生活在天山南北的维吾尔族使用传统手工制品棉、毛等织物的现象开始增多,制作技艺也开始提高,其丝织品“艾得来斯”绸制作的衣裙,独具民族特色。生活在草原、牧场、及山林的哈萨克、柯尔克孜、蒙古、塔吉克等民族,大多使用毛制品和皮质品做衣服,毛织大衣及长裤绣有色彩鲜艳、美丽端庄的图案。他们还用牲畜及野兽的毛皮缝制皮帽、皮靴,这些都表现出各民族独具特色的服饰文化。

清代蒙古族服饰传承了元代蒙古族的穿着习俗,带有浓厚的草原游牧民族的特征。蒙古族一般服装主要有冠、袍、靴三部分组成。冠蒙语叫“哈尔邦”,与内地的暖帽相似,里为白毡,外饰以皮,上缀缨,只及其帽之半。妇女的帽子与男人相同。头梳辫子,用红帛束发。发帛间缀以蓝色珠子、珠宝珊瑚等。蒙古族无论男女普遍穿袍,称其为“拉布锡克”,贵族阶层用锦缎缝制,饰以刺绣,御冬则以驼毛为絮。妇女袍服比较讲究装饰效果,特别是锦绣衣服,两袖两肩及高襟续衽,均镶以金华,或以刺绣。普通牧民的袍服多用棉布和羊皮为之,襟袖衣衽用染色皮镶之。蒙古族在袍服外多束腰带,蒙语中称其为“布色”,用丝绸制作。“布色”的两端饰有流苏。腰带插入餐刀、燧石、烟管、烟袋等生活用品。蒙古人的靴子多用牛皮制作,贵族多用红香牛皮缝制。蒙古族的装饰品十分丰富,无论男女都喜欢戴耳环和耳饰,多以金银为之,耳饰镶以珠玉。女子喜欢戴荷包,蒙语称其为“哈卜塔葛”。傅恒的《西域图志》中曰:“缎布为之,制与内地微异,结穗精美。”

附注

注释:

图1:哈密五堡出土的褐色毛布长袍,距今3000年

图2:且末县扎滚鲁克墓葬出土的毛布长袍,距今2800年

图3:1959年民丰县尼雅葬墓出土的东汉时期的“万事如意”汉字铭文锦袍

图4:湖南长沙马王堆西汉墓出土的锦袍

图5:1995年尼雅1号墓地3号墓出土的汉晋时期的黄蓝方格纹锦袍

图6:1995年尼雅墓葬出土的“沙漠王子”(摹绘图)

图7:1995年尼雅墓葬出土的“尼雅男子”(绘图)

图8:楼兰汉代墓葬中出土的绢袍

图9:1995年犁县营盘古墓出土的汉晋时期的“营盘美男”

图10:1995年尉犁县营盘古墓出土的“营盘美男”所穿的罽袍纹样

图11:洛浦县山普拉汉代墓葬出土的套头式毛布长衣

图12:若羌县楼兰汉晋时期的墓室壁画

图13:阿斯塔那唐墓出土的戴幞头的胡人泥俑

图14:阿斯塔那唐墓出土的戴尖顶帽的胡人木俑

图15:阿斯塔那唐墓出土的手持卷纸的男立俑

图16:柏孜克里克壁画中的“回鹘王侯家族群像”,唐一五代

图17:柏孜克里克壁画中的“沙利家族像”,唐一五代

图18:柏孜克里克壁画中的“回鹘供养人像”,唐一五代

图19:若羌县阿拉尔宋代古墓出土的对羊对鸟纹锦袍

图20:若羌县阿拉尔宋代古墓出土的球路纹锦袍

图21:乌鲁木齐盐湖元代墓葬出土的黄色油绢织锦边袄子(摹绘图)

图22:麦盖提县出土的缂丝条纹绢袍

图23:维吾尔族清代时期的“袷袢”

[1]高汉玉、屠恒贤主编《衣装》第96页,上海古籍出版社1996年版。

[2][3]马承源、岳峰主编《新疆维吾尔自治区丝路考古珍品》,上海译文出版社,1998年版。

[4]新疆维吾尔自治区博物馆、新疆文物考古研究所编著《中国新疆山普拉》,新疆人民出版社2001年版。

[5][6]高汉玉、屠恒贤主编《衣装》第123~124页,上海古籍出版社1996年版。

知识出处

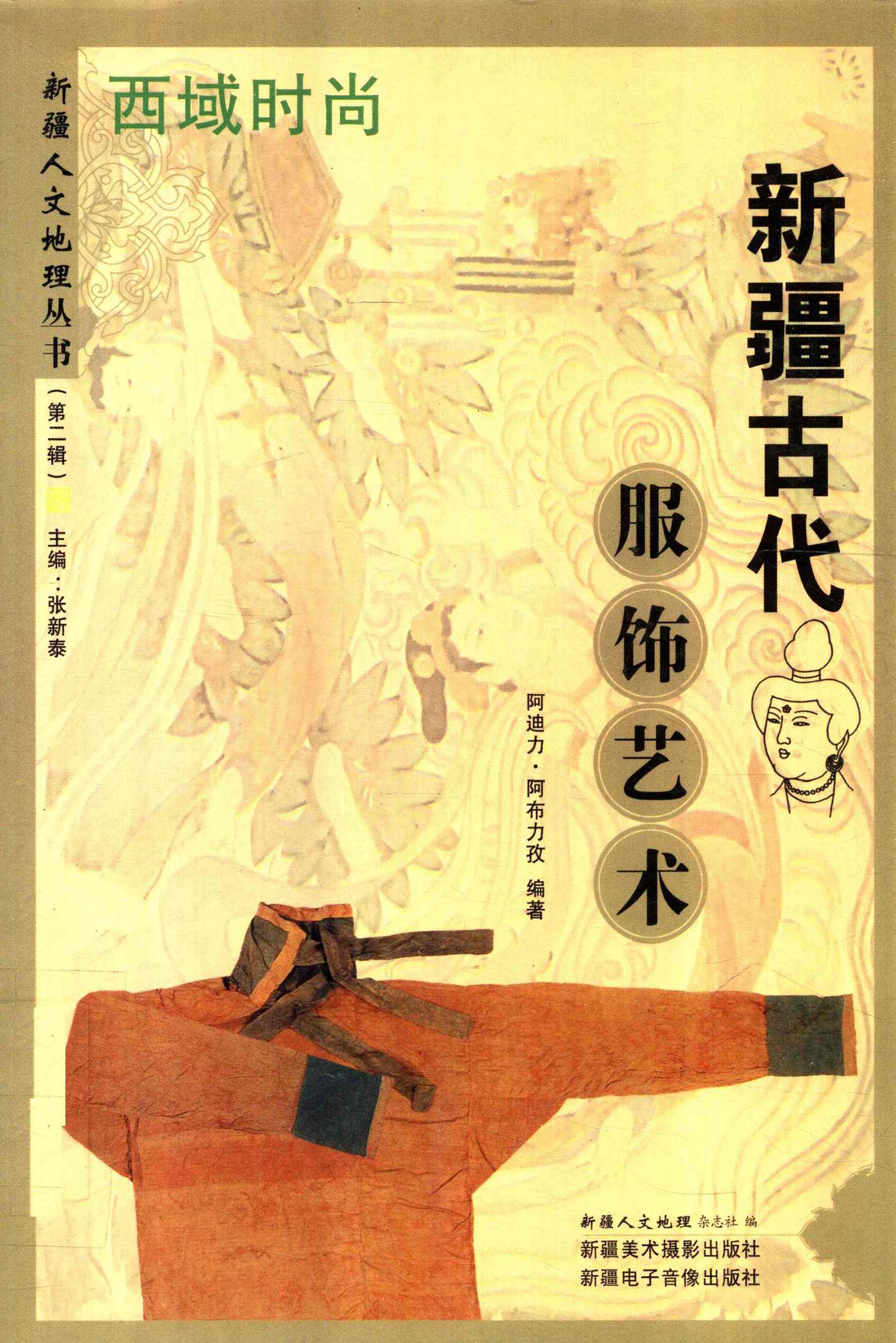

《新疆古代服饰艺术》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书介绍了新疆古代服饰文化,包括新疆古代服饰文化概览、冠冕堂皇新疆古代的帽子、新疆古代居民的发式等内容。我国自古以来就以“衣冠王国”而著称于世。地处丝绸之路要冲的西域地区,服饰文化发展也源远流长,特别是先秦时期的毛织服饰和汉唐时期的丝绸服装,在中外服饰发展史中占有重要的地位。

阅读

相关地名

新疆

相关地名