内容

一

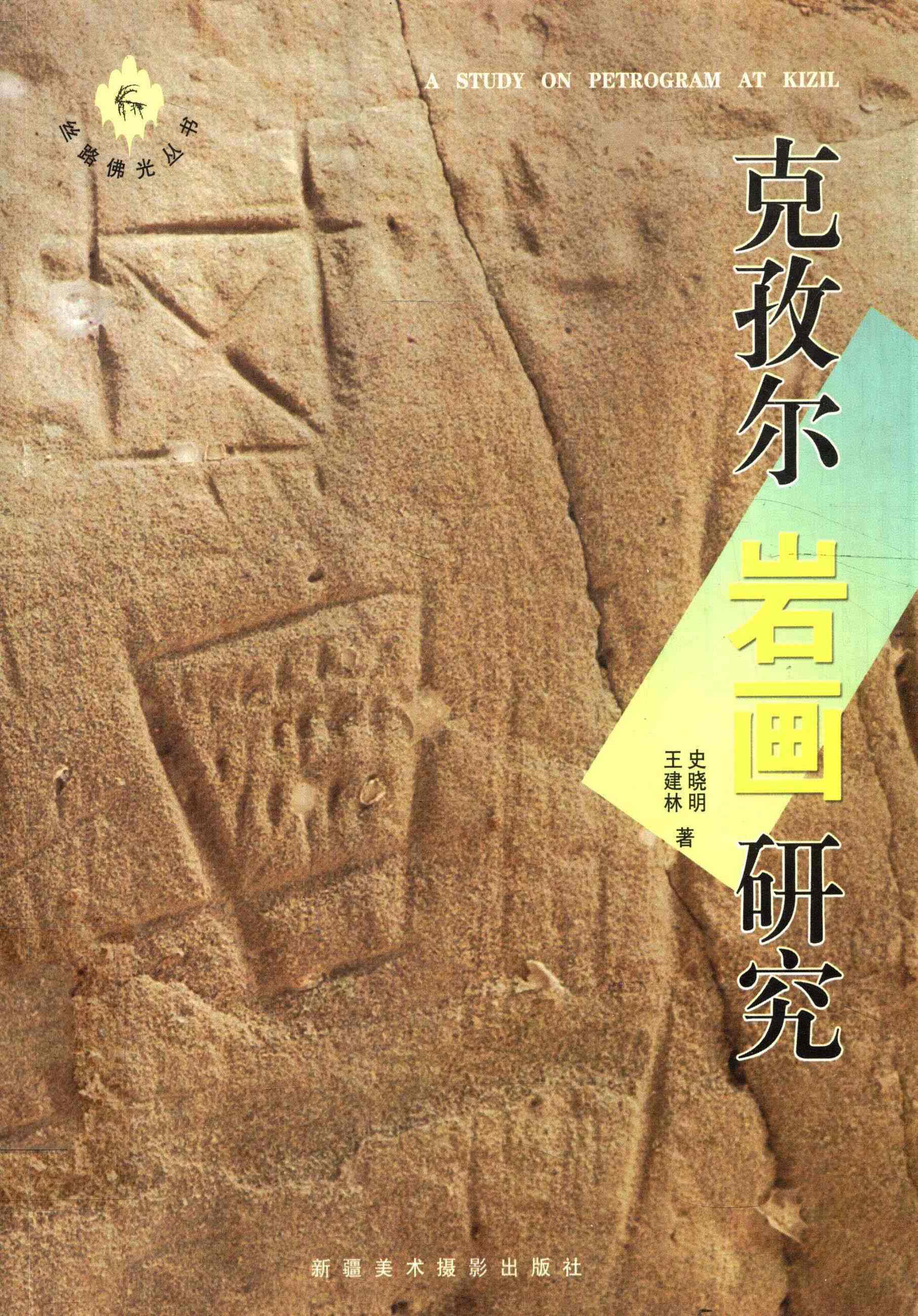

闻名于世的克孜尔石窟,除了保存有大量的中国早期佛教壁画以外,还存有一定数量的“岩画”。这些岩画过去仅有部分的简要介绍②,对它们作深入一步的详细介绍和研究,不仅可以丰富克孜尔石窟艺术的内容,而且岩画本身就是新疆美术发展史上一个不可忽视的重要组成部分,具有一定的史料价值和艺术价值。况且,岩画这种形式出现在佛教石窟中这不仅给石窟艺术增添了新的艺术魅力,而且还给岩画研究以另外的观察视角,它们与我国各地岩画交相辉映,共同反映出游牧民族的生活方式和文化特征。

克孜尔石窟坐落在明屋依达格山的峭壁断崖上,从西向东绵延3.5公里,根据其分布一般可划分为谷西、谷内、谷东和后山四个区域,现编号洞窟有236个。目前已发现有岩画的洞窟32个,约占洞窟总数的十分之一。岩画多刻绘在窟内的泥皮和砂岩上,位置的高度一般在距洞窟地面1.5米上下,现能分辨清楚的有280多幅(不包括手模)。尤其以谷内区的第93、95、131窟比较特殊,与岩画数量相比它们占绝大部分,有206幅,且这三个洞窟岩画的内容与形式又各具特点,其余诸窟多表现单只的大角羊。因此,本文主要侧重于这三个洞窟而论。

这三个洞窟位于谷内区的东、西两侧,洞窟形制均为方形窟,只是窟顶有别,无壁画。第93、95窟面西向东,距离地面高十余米;131窟坐东朝西,距地面高度5米左右。

第93窟前室塌毁,残存西南角,主室被烟火熏黑,深、宽各约4.5米,高2.8米,顶为穹窿式,顶高约1.5米;四壁现存墙皮都有“岩画”,约100幅;由于室内下部墙皮剥落,岩画主要以南壁和窗户南侧部分保存较好。正壁右侧有一旗帜,上有圆形标志,旗杆下残存竖写汉字二个,左边有一羊,并还有一不详图案。南壁墙皮面积有6.3平方米,岩画占3平方米,有74幅,均用锋利的刀和硬器刻画而成(有些地方被利刀割破墙皮);形象分骑士、战马、战旗、长予、弓箭、马、羊、狗、骆驼等其它图像;从画面分析似一场激烈的两阵交战情景,双方将领持矛骑马,高举帅旗,张弓拔剑,短兵相接,骑兵个个冲锋陷阵,战旗猎猎;左方共有46幅个体,左侧间有二组母子马形象、一羊形图案和一匹骆驼较为别致;右方图形个体28个,间有一罐形图案、罐前有一飞鸟形状也很突出;双方中部两战旗之间有竖写汉文题字三个③;北壁基本毁坏,右侧存有一个半跪姿态的射箭手,非常生动,还有一旗帜,一鹿和一不详图案。在东壁右侧窗户的南侧还有一组岩画,面积1.1平方米,刻有15幅个体,画面自左向右,前下方有几名骑士挥旗奔驰,两杆大旗顶端各有一圆圈,内部刻空,四周有放射状线条,其中前面的旗帜上刻有一只倒置的大角羊形象;旗帜前还有一似驴的图形。窗户北侧墙皮几乎脱落,但似乎也有岩画痕迹。东壁左侧墙皮残存一旗帜;另外,在进门的两侧壁砂岩上有手模22个。

第95窟距93窟北约12米,倒斗顶,前壁塌圯,室内积沙近半;洞窟长、宽各3.4米;南、北壁和顶的泥皮已脱落,正壁存草泥墙皮上下两层,里层涂过白粉,外层有烟熏迹象,由于风吹日晒呈黄灰色;正壁现存泥皮面积约5平方米,上面能辨清岩画形象约90余幅,以鹿、马、羊为主,有个别骑马射箭形象;壁面上部有四处民族古文字题记。从画面分析,此窟与93窟兵戎之争的内容截然相反,以突出安宁的牧业生活为主题,这可以从画面中的气氛与形象反映出来:例如,有一幅母子马刻画得栩栩如生,小马偎依在母马身下,贪婪地吮奶;它们悠闲的姿态说明牧民渴求畜业兴旺发展;还有的画幅表现了牧民在尽情地骑射游戏、生畜交配等情景。

第131窟前室塌毁,后室深、宽各约3.6米,壁高3.2米;顶为五层套斗式藻井,窟内墙面未抹泥皮、砂岩壁面涂一层白色,有多处民族古文字题记;南北两壁并有手模80余个(左手多)。岩画大部分刻绘在正壁上,最高2.4米,低的1.5米;洞窟原先积泥沙约0.6米以上,从岩画刻绘痕迹看,不像第93窟是用利器工具而作,这与松散的砂岩质地有关,只须用稍硬的木棒便可刻制。因而才出现比岩画多约2倍的手模印痕(克孜尔石窟类似情况甚多,只要用手在砂岩上稍微搓磨几下就可留下清晰痕迹,但也有刻画而成的手模,所以手模数量可观);正壁整个画面构图呈三角形,从岩画图像区分有:羊、马、鹿、骆驼、人物、飞禽等形象共36幅,尤其羊最多,占9幅;骆驼4匹,鹿3匹,人6个,其它图案占12个;从画面的布局与内容分析看,这是一幅牧民迁徙图。图像自右向左铺开,精心安排,结合有序,画面似牧群在向前行走,前头有牧民开导引路,骆驼满负重载,后面骑马者驱赶羊群和鹿,还有3人正在拦阻3只回头羊。

二

分析克孜尔石窟第93、95、131窟的岩画,不必担心用推理猜测的方法去说明作者的创作意图。这些主题突出的岩画无疑是岩画范畴内较成熟的作品(从时间上算也很晚,此点将在下面论述),加之废弃的洞窟、松散的砂岩和容易刻画的墙皮,都为作画者的创作过程和表现技巧提供了便利条件。

侧面形体似乎最能辨别动物的特征,人类最原始的动物画就运用了这个方法,使得各种动物形象一目了然,综观世界所有岩画的动物图像几乎无不如此。克孜尔石窟岩画同样承有这些传统特点的岩画表现手法。平行透视法(散点)不必受陈规的制约,构图与布局反而显得错落有致、随心所欲,这与现代壁画相比反而显得自然天成,并与现代壁画多打破集中透视局限,以求稳定与装饰效果的要求“不谋而合”。而且,象征性符号不拘泥形象细节的真实描绘,可以充分表达作者的创作意图。

第93、95窟岩画的制作方法,据分析多是游牧民作者用锋利的刀尖和硬器所刻,形式为单线阴刻,但也有线、面结合现象。如93窟战旗的墙皮面被刮去、95窟有些马与鹿的头颈部位也被刻空,且刻画的深度一般不透过墙皮。93窟由于后来被烟火熏过,产生了一种似黑板画的效果,非常别致。

第131窟砂岩墙壁不同于以上两窟,只须用稍硬的钝器刻画便成,故马、鹿、人、骆驼等形体均刻空,深度在0.5厘米左右,只有少数羊只、飞禽等形象用线条表达。因为浅白色的墙面与透出的砂岩深色对比,由此给人一种清楚的剪影感觉,制作工艺简单,且效果很好,与外地岩石凿刻岩画相比,可谓事半功倍。

其余诸洞窟岩画,形式手法基本和以上三个洞窟大同小异。第93、95窟的泥墙皮,由于容易刻画,使作者创造了独具风格的绘画语言和艺术个性。技法的局限性并没有使马的姿态僵硬化,少变的线条反而使形体更概括,并富于装饰意味。如骑士的形象纯属一种几何图解符号;个别马的形体作者大胆地将其部位仅用一根直线表示。这种画法颇似雕塑技法的骨架制作,可以说是已经到了不能再简化的地步。画幅的尺寸小至4厘米,大到60厘米。而且它们奔驰、跳跃、安逸等动态都显得活龙活现。

克孜尔石窟“岩画”尽管有构图自然、形象概括、浑朴稚拙、耐人寻味等特点,但有些形体过于简单化、程式化、抽象化,还有一些图案不明其意,如93窟骑士脚的图案等;某些结构过于简笔,不免显得直板,有支架而无筋肉,缺少真实感。另外,第93窟的战旗飘扬也不符合规律,方向不一,好似不经思考、随意涂鸦。这种风格的极端化,恰是各地岩画的共有之处,从侧面反映出克孜尔石窟“岩画”的作者仍然遗存着史前游牧民原始单纯的审美意识。

克孜尔石窟“岩画”与各地岩画比较有以下特点:

1、石窟遗址内出现古代游牧民族岩画遗存这是一种特殊的文化现象,(目前我们所掌握的资料而论),而且内容有兵戎相争的题材,这对研究克孜尔石窟,以及龟兹地区的民族历史等都有一定的参考价值。

2、“岩画”没有发现野生动物、狩猎场面以及原始宗教等内容的早期岩画题材,第93窟的战争场面像是表现当时某一个大的战役或者民族之间的战争;第95窟为牧乐图;第131窟是迁徙图。三个窟都表现了各自主题性的创作,不但场面大,而且主题鲜明,构图完整,为各地少见。其余各窟则内容单一,多刻上大角羊的形象,并且分布在石窟各个区域。

3、绘制形式与质地上有区别:各地岩画大多以岩石为底,采用凿刻、磨制手法或颜料涂绘,而克孜尔石窟岩画是用利刀或硬器刻绘在洞窟遗址的泥墙皮和较松散的砂岩上,易于表现作者的感受。

4、洞窟岩画较之露天岩画,受自然的侵蚀性不大,保存情况尚好。另外,根据克孜尔石窟岩画的特性,笔者认为也可称“洞壁泥刻画”(砂岩别论)。

三

克孜尔石窟依山抱水,风景秀丽,明屋依达格山与雀尔塔格山遥对相望,两山之间渭干河蜿蜒东流,有土地面积约2平方公里,四周的山体形成天然屏障,山谷宕泉淙淙,田地水草肥美,废弃洞窟又给后来游牧民提供了现成优越的住房和畜圈。因此,克孜尔石窟一带是游牧民理想的牧业场所。

各地岩画的断代与民族的确定都存在较复杂的问题,这与游牧民作者生活的不稳定性和相对落后的文化程度有直接关系。龟兹自古就是丝绸之路的重镇,位于东西方文化交融地带,文化内涵极为丰富。加之民族变迁与战争频繁,因此要弄清克孜尔石窟岩画的来龙去脉,相对存在许多疑问,这就要结合石窟自身的发展与变化,联系民族之间的迁移,岩画的内容形式,并与邻近地区岩画作认真比较,还须参考有关学者的研究成果,才有可能进一步把岩画发生的原因和线索缩小到一定范围。

一般认为,克孜尔石窟大约兴建于三世纪以后,衰微于八九世纪。从石窟兴起、发展到衰落,这期间先后在龟兹活动过的游牧民族有匈奴、鲜卑、柔然、〓哒、西突厥等。可以试想,在石窟兴旺的香火缭绕、僧尼荟集的鼎盛期间,是不会在石窟内出现乱刻乱画的现象,并且题材内容与佛教宗旨毫不相干的画面也是不会随便刻在佛教石窟的壁面上。而只有在石窟日暮途穷、景象萧条的衰败状况下才会发生这种可能。因此,以上诸民族的可能性不大,甚至可以排除,此点似乎无可置疑。这还可以从石窟中第39、43、222等窟的现状得到有力旁证:第39窟、43窟和222窟均是才开始在墙壁上打过土红墨线并起了壁画轮廓而停止作画的洞窟,可是在这些洞窟的壁面上都出现了岩画迹象。另外第222窟左壁又有“贞元十年”(794年)的汉文题记等,这更加提醒我们应该注意岩画刻画的年代;第131窟岩画位置较高的原因是由于刻岩画之前洞窟内就已堆积了半米多厚的泥沙,可见作者作画时洞窟就已经废弃很久。这些事实都为我们判断岩画年代的上限时间并缩小到一定范围提供了可参考的证据。北京大学宿白教授在1979年论及这方面的问题时说到:“克孜尔石窟谷内区和谷东区大约八世纪开凿的洞窟壁面上,都出现了后来刻画的羊、马、驼、禽鸟和人物。这种刻画的形象与内容和西藏西部、楼兰地区以及甘肃嘉峪关一带的岩画极为相似。这些都是九世纪吐蕃牧民的遗留”④。以上所述,我们推断克孜尔石窟岩画的年代上限,是在石窟衰落的同时或之后,即公元八九世纪。而且我们认为:自从石窟废弃以后,曾在龟兹活动过的游牧民族都有可能是岩画的作者。那么这样看来,这个范畴太广,又由于缺乏直接的证据,所以,只能作大体推测。鉴于岩画艺术基本上是游牧民族所共有的一种文化现象,就我国西北地区而言,内蒙、青海、甘肃、新疆以及西藏等地都发现有岩画遗存,而且内容形式在一定程度上均有相似之处,其发展序列也联系密切。此外,从吐蕃两次占领龟兹开始,先后有回鹘、黠戛斯(柯尔克孜族)、契丹、蒙古等游牧民族都在龟兹活动过,年代推至清代以后。这些民族如果追溯其先民,且多在漠北草原生活过,随着历史的沿革,他们迁居或活动过的地方,其本民族的文化传统也会不胫而走,克孜尔石窟岩画也可能是他们的文化在此地的部分延续和发展。

这里还须提及南疆地区的经济形式与北疆的牧业经济是有明显差异的:例如阿勒泰等地草场优良、雨水充沛,自然环境非常适应草原游牧民族徙水草游牧的传统生活方式,这与南疆地区以农业为主的绿洲经济情况有区别。《新唐书》卷二百二十一《龟兹国传》记载:“土宜麻、麦、粇稻、蒲陶、出黄金。”这说明龟兹自古就是以发展农业为主的地区。那么这将会出现这样一种可能,游牧民族迁居龟兹,定会使游牧经济逐渐转化?这个问题可通过回鹘西迁定居南疆后发展演变的过程就可说明之。因此,诸游牧民族一旦迁进异地,新地域的政治、经济、文化以及生活习俗都会与他们的习惯有所不同,他们一开始可将本民族的文化带到当地,但后来必定要受到当地民族发达文化的影响,并相互融合。克孜尔石窟“岩画”的遗存现象则是诸游牧民定居龟兹后生活形式的一个客观反应。

克孜尔石窟“岩画”与各地岩画比较,与新疆北部、甘肃吴家川、嘉峪关黑山岩画、内蒙阴山以及新发现的拜城、温宿等地的岩画都有相似之处⑤。如93窟的马鞍、131窟的人形、骑马者、迁徙图和内蒙阴山的马鞍、舞蹈、骑者等十分相像⑥;天山以北撤尔乔湖的双人舞,两腿作马步下蹲、有尾饰以及内蒙阴山人形尾饰与克孜尔131窟的人形尾饰图也相似⑦;至于石窟中岩画的大角羊、手模与各地更有较多的共同点。

克孜尔石窟“岩画”中出现大量的大角羊形象想必与岩画中的大角羊也有某种联系。如果从民俗学的角度入手,可以从现在南疆地区许多麻扎门庭的大羊角寻觅到一点轨迹。宗教徒们把这种装饰尊为“圣物”,但问起所以然,回答并非圆满。其实原因很简单:在畜牧为主的时代,人们把大角羊奉为大神,以讨吉利,后来有了某种审美价值,生产力在发展,以农业为主要的生活来源替代了畜牧业,人们自然而然对羊的宗教意识日渐淡化,千百年来传承中不断变异,其神秘的色彩也必将在烟消雾散。克孜尔石窟壁画中相当数量的大角羊也同样说明这个问题,石窟中“岩画”大角羊的出现,只不过是古代游牧民的另一种审美形式而已。

克孜尔石窟“岩画”年代的上限有如上述,在公元八世纪以后。根据以上分析,我们大概认为克孜尔石窟“岩画”的年代下限,至少可以推到十三世纪,即蒙古征服新疆以后,或者还可以更晚一些。另外,还由于克孜尔石窟岩画的不同风格,我们认为岩画的作者并不限于吐蕃游牧民的遗留,甚至可能有回鹘、蒙古时期的遗存。

此外,第93窟的岩画题材,应当与当时龟兹地区发生的民族战争有一定联系;但也不能完全排除是汉民族作者的可能⑧。尚且,岩画的发生并不局限于某一个游牧民族所作。

四

据科学方法证实(放射性碳素方法和地层分析法),人类最早的绘画艺术(即岩画)产生于旧石器时代,距今的年代有2万年以上,表现的题材是狩猎形式。随着考古学和各门学科的进展,类似的发现会相继出现。我国各地岩画遗存,最早可追溯到新石器晚期到青铜器时代⑨。岩画现象作为一种独特的造型艺术,如要搞清它们发生、发展的规律性,实为困难。纵观岩画艺术,题材内容大致超脱不出这样一些范畴:动物、狩猎、放牧、征战、舞蹈、宗教巫术、图案符号等等。一般刻绘在水草丰盛旁的露天岩石上或岩洞内。这种反映、记录生活的艺术形式竟然延续了上万年之久,实在令人惊讶。从人类最早的岩画到目前判定的岩画之间,社会已跨越了多少飞跃的时代,先进的科学技术与社会文明对它们来说却被漠然视之?岩画既然有如此悠久的历史,为何摆脱不了稚拙的原始性而没有明显的大进展呢?造纸、印刷术发明了上千年,他们却依然持着钝器在岩石上凿刻记事(也许他们在纸张、布、树木、兽皮等其它质地上的绘画没有留下遗迹,却只有在岩石上凿刻或洞穴中的画才能经得起时代的苍桑而被保存下来),这种迹象一直到近代还继续出现,要弄清这些问题的谜,必须从考古、历史、民俗、艺术等各个学科的角度去综合地探讨。

岩画艺术作为最古老的绘画形式是有其发展系列的:最初,狩猎活动是人类赖以生存的主要手段之一,故此,岩画的原始阶段无疑是根植于动物与狩猎生活的。在世界艺术发展史上,这个普遍现象贯穿于人类早期的艺术领域之中;到畜牧阶段,岩画的题材也随之广泛得多,出现了放牧、征战、舞蹈、图腾、巫术等丰富的内容。这一阶段可说是岩画艺术的鼎盛期,但逐渐发展为程式化、世代沿袭、无所进展,极少突破其陈规俗套。这种漫长的过程与游牧民族的经济基础有很大关系,他们世世代代习惯于“逐水草迁徙”的帐幕浪迹生涯,城廓的定居生活似乎很难彻底改变他们的传统习气,这也就基本决定了他们在文化上不太可能有迅速的跨越式的时代,如要摆脱这种桎梏,需要有相当岁月的冲刷才行,这也许是岩画风格千百年单一化、程式化的根本原因之一。有一个事实不妨证明一下:元世祖定都北京时,逐渐丢掉了民族传统的习性,遭到了北方本宗族的非难,后来忽必烈又特意在大都设帐幕供自己宴饮安居⑩。

近年来有关岩画的文章,大多是为研究历史、民族而提供一些资料而已,而作为艺术领域的绘画史、少数民族美术史以及岩画技法、创作风格和游牧民族审美观等方面的文章还非常稀见,这足以说明古老的岩画艺术在我国美术史学科的研究方面还没有得到应有的重视,尤其是少数民族绘画史的原始部分探求更需加大力度。

新疆岩画遍布南、北疆各地,遗存相当丰富,有待我们边疆的美术工作者去努力地开拓,使得岩画这一古老的艺术形式,在中国美术发展史上赢得应有的位置。

1985.5初稿

闻名于世的克孜尔石窟,除了保存有大量的中国早期佛教壁画以外,还存有一定数量的“岩画”。这些岩画过去仅有部分的简要介绍②,对它们作深入一步的详细介绍和研究,不仅可以丰富克孜尔石窟艺术的内容,而且岩画本身就是新疆美术发展史上一个不可忽视的重要组成部分,具有一定的史料价值和艺术价值。况且,岩画这种形式出现在佛教石窟中这不仅给石窟艺术增添了新的艺术魅力,而且还给岩画研究以另外的观察视角,它们与我国各地岩画交相辉映,共同反映出游牧民族的生活方式和文化特征。

克孜尔石窟坐落在明屋依达格山的峭壁断崖上,从西向东绵延3.5公里,根据其分布一般可划分为谷西、谷内、谷东和后山四个区域,现编号洞窟有236个。目前已发现有岩画的洞窟32个,约占洞窟总数的十分之一。岩画多刻绘在窟内的泥皮和砂岩上,位置的高度一般在距洞窟地面1.5米上下,现能分辨清楚的有280多幅(不包括手模)。尤其以谷内区的第93、95、131窟比较特殊,与岩画数量相比它们占绝大部分,有206幅,且这三个洞窟岩画的内容与形式又各具特点,其余诸窟多表现单只的大角羊。因此,本文主要侧重于这三个洞窟而论。

这三个洞窟位于谷内区的东、西两侧,洞窟形制均为方形窟,只是窟顶有别,无壁画。第93、95窟面西向东,距离地面高十余米;131窟坐东朝西,距地面高度5米左右。

第93窟前室塌毁,残存西南角,主室被烟火熏黑,深、宽各约4.5米,高2.8米,顶为穹窿式,顶高约1.5米;四壁现存墙皮都有“岩画”,约100幅;由于室内下部墙皮剥落,岩画主要以南壁和窗户南侧部分保存较好。正壁右侧有一旗帜,上有圆形标志,旗杆下残存竖写汉字二个,左边有一羊,并还有一不详图案。南壁墙皮面积有6.3平方米,岩画占3平方米,有74幅,均用锋利的刀和硬器刻画而成(有些地方被利刀割破墙皮);形象分骑士、战马、战旗、长予、弓箭、马、羊、狗、骆驼等其它图像;从画面分析似一场激烈的两阵交战情景,双方将领持矛骑马,高举帅旗,张弓拔剑,短兵相接,骑兵个个冲锋陷阵,战旗猎猎;左方共有46幅个体,左侧间有二组母子马形象、一羊形图案和一匹骆驼较为别致;右方图形个体28个,间有一罐形图案、罐前有一飞鸟形状也很突出;双方中部两战旗之间有竖写汉文题字三个③;北壁基本毁坏,右侧存有一个半跪姿态的射箭手,非常生动,还有一旗帜,一鹿和一不详图案。在东壁右侧窗户的南侧还有一组岩画,面积1.1平方米,刻有15幅个体,画面自左向右,前下方有几名骑士挥旗奔驰,两杆大旗顶端各有一圆圈,内部刻空,四周有放射状线条,其中前面的旗帜上刻有一只倒置的大角羊形象;旗帜前还有一似驴的图形。窗户北侧墙皮几乎脱落,但似乎也有岩画痕迹。东壁左侧墙皮残存一旗帜;另外,在进门的两侧壁砂岩上有手模22个。

第95窟距93窟北约12米,倒斗顶,前壁塌圯,室内积沙近半;洞窟长、宽各3.4米;南、北壁和顶的泥皮已脱落,正壁存草泥墙皮上下两层,里层涂过白粉,外层有烟熏迹象,由于风吹日晒呈黄灰色;正壁现存泥皮面积约5平方米,上面能辨清岩画形象约90余幅,以鹿、马、羊为主,有个别骑马射箭形象;壁面上部有四处民族古文字题记。从画面分析,此窟与93窟兵戎之争的内容截然相反,以突出安宁的牧业生活为主题,这可以从画面中的气氛与形象反映出来:例如,有一幅母子马刻画得栩栩如生,小马偎依在母马身下,贪婪地吮奶;它们悠闲的姿态说明牧民渴求畜业兴旺发展;还有的画幅表现了牧民在尽情地骑射游戏、生畜交配等情景。

第131窟前室塌毁,后室深、宽各约3.6米,壁高3.2米;顶为五层套斗式藻井,窟内墙面未抹泥皮、砂岩壁面涂一层白色,有多处民族古文字题记;南北两壁并有手模80余个(左手多)。岩画大部分刻绘在正壁上,最高2.4米,低的1.5米;洞窟原先积泥沙约0.6米以上,从岩画刻绘痕迹看,不像第93窟是用利器工具而作,这与松散的砂岩质地有关,只须用稍硬的木棒便可刻制。因而才出现比岩画多约2倍的手模印痕(克孜尔石窟类似情况甚多,只要用手在砂岩上稍微搓磨几下就可留下清晰痕迹,但也有刻画而成的手模,所以手模数量可观);正壁整个画面构图呈三角形,从岩画图像区分有:羊、马、鹿、骆驼、人物、飞禽等形象共36幅,尤其羊最多,占9幅;骆驼4匹,鹿3匹,人6个,其它图案占12个;从画面的布局与内容分析看,这是一幅牧民迁徙图。图像自右向左铺开,精心安排,结合有序,画面似牧群在向前行走,前头有牧民开导引路,骆驼满负重载,后面骑马者驱赶羊群和鹿,还有3人正在拦阻3只回头羊。

二

分析克孜尔石窟第93、95、131窟的岩画,不必担心用推理猜测的方法去说明作者的创作意图。这些主题突出的岩画无疑是岩画范畴内较成熟的作品(从时间上算也很晚,此点将在下面论述),加之废弃的洞窟、松散的砂岩和容易刻画的墙皮,都为作画者的创作过程和表现技巧提供了便利条件。

侧面形体似乎最能辨别动物的特征,人类最原始的动物画就运用了这个方法,使得各种动物形象一目了然,综观世界所有岩画的动物图像几乎无不如此。克孜尔石窟岩画同样承有这些传统特点的岩画表现手法。平行透视法(散点)不必受陈规的制约,构图与布局反而显得错落有致、随心所欲,这与现代壁画相比反而显得自然天成,并与现代壁画多打破集中透视局限,以求稳定与装饰效果的要求“不谋而合”。而且,象征性符号不拘泥形象细节的真实描绘,可以充分表达作者的创作意图。

第93、95窟岩画的制作方法,据分析多是游牧民作者用锋利的刀尖和硬器所刻,形式为单线阴刻,但也有线、面结合现象。如93窟战旗的墙皮面被刮去、95窟有些马与鹿的头颈部位也被刻空,且刻画的深度一般不透过墙皮。93窟由于后来被烟火熏过,产生了一种似黑板画的效果,非常别致。

第131窟砂岩墙壁不同于以上两窟,只须用稍硬的钝器刻画便成,故马、鹿、人、骆驼等形体均刻空,深度在0.5厘米左右,只有少数羊只、飞禽等形象用线条表达。因为浅白色的墙面与透出的砂岩深色对比,由此给人一种清楚的剪影感觉,制作工艺简单,且效果很好,与外地岩石凿刻岩画相比,可谓事半功倍。

其余诸洞窟岩画,形式手法基本和以上三个洞窟大同小异。第93、95窟的泥墙皮,由于容易刻画,使作者创造了独具风格的绘画语言和艺术个性。技法的局限性并没有使马的姿态僵硬化,少变的线条反而使形体更概括,并富于装饰意味。如骑士的形象纯属一种几何图解符号;个别马的形体作者大胆地将其部位仅用一根直线表示。这种画法颇似雕塑技法的骨架制作,可以说是已经到了不能再简化的地步。画幅的尺寸小至4厘米,大到60厘米。而且它们奔驰、跳跃、安逸等动态都显得活龙活现。

克孜尔石窟“岩画”尽管有构图自然、形象概括、浑朴稚拙、耐人寻味等特点,但有些形体过于简单化、程式化、抽象化,还有一些图案不明其意,如93窟骑士脚的图案等;某些结构过于简笔,不免显得直板,有支架而无筋肉,缺少真实感。另外,第93窟的战旗飘扬也不符合规律,方向不一,好似不经思考、随意涂鸦。这种风格的极端化,恰是各地岩画的共有之处,从侧面反映出克孜尔石窟“岩画”的作者仍然遗存着史前游牧民原始单纯的审美意识。

克孜尔石窟“岩画”与各地岩画比较有以下特点:

1、石窟遗址内出现古代游牧民族岩画遗存这是一种特殊的文化现象,(目前我们所掌握的资料而论),而且内容有兵戎相争的题材,这对研究克孜尔石窟,以及龟兹地区的民族历史等都有一定的参考价值。

2、“岩画”没有发现野生动物、狩猎场面以及原始宗教等内容的早期岩画题材,第93窟的战争场面像是表现当时某一个大的战役或者民族之间的战争;第95窟为牧乐图;第131窟是迁徙图。三个窟都表现了各自主题性的创作,不但场面大,而且主题鲜明,构图完整,为各地少见。其余各窟则内容单一,多刻上大角羊的形象,并且分布在石窟各个区域。

3、绘制形式与质地上有区别:各地岩画大多以岩石为底,采用凿刻、磨制手法或颜料涂绘,而克孜尔石窟岩画是用利刀或硬器刻绘在洞窟遗址的泥墙皮和较松散的砂岩上,易于表现作者的感受。

4、洞窟岩画较之露天岩画,受自然的侵蚀性不大,保存情况尚好。另外,根据克孜尔石窟岩画的特性,笔者认为也可称“洞壁泥刻画”(砂岩别论)。

三

克孜尔石窟依山抱水,风景秀丽,明屋依达格山与雀尔塔格山遥对相望,两山之间渭干河蜿蜒东流,有土地面积约2平方公里,四周的山体形成天然屏障,山谷宕泉淙淙,田地水草肥美,废弃洞窟又给后来游牧民提供了现成优越的住房和畜圈。因此,克孜尔石窟一带是游牧民理想的牧业场所。

各地岩画的断代与民族的确定都存在较复杂的问题,这与游牧民作者生活的不稳定性和相对落后的文化程度有直接关系。龟兹自古就是丝绸之路的重镇,位于东西方文化交融地带,文化内涵极为丰富。加之民族变迁与战争频繁,因此要弄清克孜尔石窟岩画的来龙去脉,相对存在许多疑问,这就要结合石窟自身的发展与变化,联系民族之间的迁移,岩画的内容形式,并与邻近地区岩画作认真比较,还须参考有关学者的研究成果,才有可能进一步把岩画发生的原因和线索缩小到一定范围。

一般认为,克孜尔石窟大约兴建于三世纪以后,衰微于八九世纪。从石窟兴起、发展到衰落,这期间先后在龟兹活动过的游牧民族有匈奴、鲜卑、柔然、〓哒、西突厥等。可以试想,在石窟兴旺的香火缭绕、僧尼荟集的鼎盛期间,是不会在石窟内出现乱刻乱画的现象,并且题材内容与佛教宗旨毫不相干的画面也是不会随便刻在佛教石窟的壁面上。而只有在石窟日暮途穷、景象萧条的衰败状况下才会发生这种可能。因此,以上诸民族的可能性不大,甚至可以排除,此点似乎无可置疑。这还可以从石窟中第39、43、222等窟的现状得到有力旁证:第39窟、43窟和222窟均是才开始在墙壁上打过土红墨线并起了壁画轮廓而停止作画的洞窟,可是在这些洞窟的壁面上都出现了岩画迹象。另外第222窟左壁又有“贞元十年”(794年)的汉文题记等,这更加提醒我们应该注意岩画刻画的年代;第131窟岩画位置较高的原因是由于刻岩画之前洞窟内就已堆积了半米多厚的泥沙,可见作者作画时洞窟就已经废弃很久。这些事实都为我们判断岩画年代的上限时间并缩小到一定范围提供了可参考的证据。北京大学宿白教授在1979年论及这方面的问题时说到:“克孜尔石窟谷内区和谷东区大约八世纪开凿的洞窟壁面上,都出现了后来刻画的羊、马、驼、禽鸟和人物。这种刻画的形象与内容和西藏西部、楼兰地区以及甘肃嘉峪关一带的岩画极为相似。这些都是九世纪吐蕃牧民的遗留”④。以上所述,我们推断克孜尔石窟岩画的年代上限,是在石窟衰落的同时或之后,即公元八九世纪。而且我们认为:自从石窟废弃以后,曾在龟兹活动过的游牧民族都有可能是岩画的作者。那么这样看来,这个范畴太广,又由于缺乏直接的证据,所以,只能作大体推测。鉴于岩画艺术基本上是游牧民族所共有的一种文化现象,就我国西北地区而言,内蒙、青海、甘肃、新疆以及西藏等地都发现有岩画遗存,而且内容形式在一定程度上均有相似之处,其发展序列也联系密切。此外,从吐蕃两次占领龟兹开始,先后有回鹘、黠戛斯(柯尔克孜族)、契丹、蒙古等游牧民族都在龟兹活动过,年代推至清代以后。这些民族如果追溯其先民,且多在漠北草原生活过,随着历史的沿革,他们迁居或活动过的地方,其本民族的文化传统也会不胫而走,克孜尔石窟岩画也可能是他们的文化在此地的部分延续和发展。

这里还须提及南疆地区的经济形式与北疆的牧业经济是有明显差异的:例如阿勒泰等地草场优良、雨水充沛,自然环境非常适应草原游牧民族徙水草游牧的传统生活方式,这与南疆地区以农业为主的绿洲经济情况有区别。《新唐书》卷二百二十一《龟兹国传》记载:“土宜麻、麦、粇稻、蒲陶、出黄金。”这说明龟兹自古就是以发展农业为主的地区。那么这将会出现这样一种可能,游牧民族迁居龟兹,定会使游牧经济逐渐转化?这个问题可通过回鹘西迁定居南疆后发展演变的过程就可说明之。因此,诸游牧民族一旦迁进异地,新地域的政治、经济、文化以及生活习俗都会与他们的习惯有所不同,他们一开始可将本民族的文化带到当地,但后来必定要受到当地民族发达文化的影响,并相互融合。克孜尔石窟“岩画”的遗存现象则是诸游牧民定居龟兹后生活形式的一个客观反应。

克孜尔石窟“岩画”与各地岩画比较,与新疆北部、甘肃吴家川、嘉峪关黑山岩画、内蒙阴山以及新发现的拜城、温宿等地的岩画都有相似之处⑤。如93窟的马鞍、131窟的人形、骑马者、迁徙图和内蒙阴山的马鞍、舞蹈、骑者等十分相像⑥;天山以北撤尔乔湖的双人舞,两腿作马步下蹲、有尾饰以及内蒙阴山人形尾饰与克孜尔131窟的人形尾饰图也相似⑦;至于石窟中岩画的大角羊、手模与各地更有较多的共同点。

克孜尔石窟“岩画”中出现大量的大角羊形象想必与岩画中的大角羊也有某种联系。如果从民俗学的角度入手,可以从现在南疆地区许多麻扎门庭的大羊角寻觅到一点轨迹。宗教徒们把这种装饰尊为“圣物”,但问起所以然,回答并非圆满。其实原因很简单:在畜牧为主的时代,人们把大角羊奉为大神,以讨吉利,后来有了某种审美价值,生产力在发展,以农业为主要的生活来源替代了畜牧业,人们自然而然对羊的宗教意识日渐淡化,千百年来传承中不断变异,其神秘的色彩也必将在烟消雾散。克孜尔石窟壁画中相当数量的大角羊也同样说明这个问题,石窟中“岩画”大角羊的出现,只不过是古代游牧民的另一种审美形式而已。

克孜尔石窟“岩画”年代的上限有如上述,在公元八世纪以后。根据以上分析,我们大概认为克孜尔石窟“岩画”的年代下限,至少可以推到十三世纪,即蒙古征服新疆以后,或者还可以更晚一些。另外,还由于克孜尔石窟岩画的不同风格,我们认为岩画的作者并不限于吐蕃游牧民的遗留,甚至可能有回鹘、蒙古时期的遗存。

此外,第93窟的岩画题材,应当与当时龟兹地区发生的民族战争有一定联系;但也不能完全排除是汉民族作者的可能⑧。尚且,岩画的发生并不局限于某一个游牧民族所作。

四

据科学方法证实(放射性碳素方法和地层分析法),人类最早的绘画艺术(即岩画)产生于旧石器时代,距今的年代有2万年以上,表现的题材是狩猎形式。随着考古学和各门学科的进展,类似的发现会相继出现。我国各地岩画遗存,最早可追溯到新石器晚期到青铜器时代⑨。岩画现象作为一种独特的造型艺术,如要搞清它们发生、发展的规律性,实为困难。纵观岩画艺术,题材内容大致超脱不出这样一些范畴:动物、狩猎、放牧、征战、舞蹈、宗教巫术、图案符号等等。一般刻绘在水草丰盛旁的露天岩石上或岩洞内。这种反映、记录生活的艺术形式竟然延续了上万年之久,实在令人惊讶。从人类最早的岩画到目前判定的岩画之间,社会已跨越了多少飞跃的时代,先进的科学技术与社会文明对它们来说却被漠然视之?岩画既然有如此悠久的历史,为何摆脱不了稚拙的原始性而没有明显的大进展呢?造纸、印刷术发明了上千年,他们却依然持着钝器在岩石上凿刻记事(也许他们在纸张、布、树木、兽皮等其它质地上的绘画没有留下遗迹,却只有在岩石上凿刻或洞穴中的画才能经得起时代的苍桑而被保存下来),这种迹象一直到近代还继续出现,要弄清这些问题的谜,必须从考古、历史、民俗、艺术等各个学科的角度去综合地探讨。

岩画艺术作为最古老的绘画形式是有其发展系列的:最初,狩猎活动是人类赖以生存的主要手段之一,故此,岩画的原始阶段无疑是根植于动物与狩猎生活的。在世界艺术发展史上,这个普遍现象贯穿于人类早期的艺术领域之中;到畜牧阶段,岩画的题材也随之广泛得多,出现了放牧、征战、舞蹈、图腾、巫术等丰富的内容。这一阶段可说是岩画艺术的鼎盛期,但逐渐发展为程式化、世代沿袭、无所进展,极少突破其陈规俗套。这种漫长的过程与游牧民族的经济基础有很大关系,他们世世代代习惯于“逐水草迁徙”的帐幕浪迹生涯,城廓的定居生活似乎很难彻底改变他们的传统习气,这也就基本决定了他们在文化上不太可能有迅速的跨越式的时代,如要摆脱这种桎梏,需要有相当岁月的冲刷才行,这也许是岩画风格千百年单一化、程式化的根本原因之一。有一个事实不妨证明一下:元世祖定都北京时,逐渐丢掉了民族传统的习性,遭到了北方本宗族的非难,后来忽必烈又特意在大都设帐幕供自己宴饮安居⑩。

近年来有关岩画的文章,大多是为研究历史、民族而提供一些资料而已,而作为艺术领域的绘画史、少数民族美术史以及岩画技法、创作风格和游牧民族审美观等方面的文章还非常稀见,这足以说明古老的岩画艺术在我国美术史学科的研究方面还没有得到应有的重视,尤其是少数民族绘画史的原始部分探求更需加大力度。

新疆岩画遍布南、北疆各地,遗存相当丰富,有待我们边疆的美术工作者去努力地开拓,使得岩画这一古老的艺术形式,在中国美术发展史上赢得应有的位置。

1985.5初稿

附注

注释:

①过去发表的资料,黄文弼先生称之为“洞壁刻画”,宿白先生也未称“岩画”,根据洞壁墙皮刻绘的情况看,克孜尔石窟岩画确实有别于各地在岩石上敲凿涂绘的形式,但就其文化特征而言同属古代游牧民岩画性质,只是质地不同而已,何况仍有大量的手模以及岩画是直接刻画在砂石岩体之上的。故加引号。

②黄文弼《塔里木盆地考古记》,科学出版社,1958年;宿白《调查新疆佛教遗迹应予注意的几个问题》,《新疆史学》,1980年第1期。

③黄文弼先生在《塔里木盆地考古记》中的介绍有误,少一字;正壁二字也未介绍。

④宿白,《调查新疆佛教遗迹应予以注意的几个问题》,《新疆史学》,1980年第1期。

⑤、⑥参见《文物》1972年12期、1980年第6期、1983年第2期、1984年第2期。

⑦成振国、张玉忠,《新疆天山以北岩画述略》,《文物》1984年第2期。

⑧黄文弼先生疑93窟洞壁刻走马图为仿游牧民族之游戏绘画,年代在唐末,但黄先生把第43窟的汉文题字也误混到93窟之中。参见③、④

⑨盖山林,《阴山岩画演化历程初探》,《美术史论》,1984年4期。

⑩[日]羽田享,《西域文化史》,耿世民译,新疆人民出版社,1984年9月。