三、从乐舞形象看到的几个问题

| 内容出处: | 《中国石窟克孜尔石窟二》 图书 |

| 唯一号: | 320920020210000632 |

| 颗粒名称: | 三、从乐舞形象看到的几个问题 |

| 分类号: | K879.41 |

| 页数: | 6 |

| 页码: | 238-243 |

| 摘要: | 本文介绍克孜尔石窟壁画中乐器和舞蹈的介绍,结合有关的文献记载,再就儿个问题作些初步探讨。壁画上的乐舞形象,在一定程度上反映了历史上的龟兹音乐文化。龟兹音乐文化主要是龟兹人民的创造,龟兹音乐文化较早便形成自己的规模,隋唐宫廷的龟兹乐,并非是龟兹本地乐舞的原貌 |

| 关键词: | 克孜尔 石窟 乐舞形象 |

内容

通过以上对克孜尔石窟壁画中乐器和舞蹈的介绍,结合有关的文献记载,再就儿个问题作些初步探讨。

(一)壁画上的乐舞形象,在一定程度上反映了历史上的龟兹音乐文化。克孜尔壁画中的乐舞形象非常丰富,为克孜尔壁画的重要组成部分。尽管这些乐舞形象属于宗教性质,表现的是所谓犍闼婆之类的天乐,画工在绘制壁画时,参照外来的粉本,是毫无疑义的,但必然也糅合了当地的乐舞成份。这是因为,一种新的宗教,要在一个陌生的地区和民族中间传播,并取得当地群众的信任,就要与原先的传统思想文化相结合,才能流传。对于这一点,唐代佛教史家道宣在《续高僧传》中说得很明白:“梵者,净也,实帷天音。色界诸天来觐佛者,皆陈赞颂。经有其事,祖而习之。故存本因,诏声为梵。然彼天音,未必同此。故东川诸梵,声唱尤多。其中高者,则新声助哀,般遮屈势之类也。地分郑、魏,声亦参差。然其大途,不爽常习。江表关中,巨细天隔。岂非吴越志扬,俗好浮绮,致使音颂所尚,唯以纤婉为工;秦壤雍冀,音词雄远,至于咏歌所被,皆用深高为胜……京辅常传,则有大小两梵;金陵昔弄,亦传长短两行。事属当机,不无其美……故知神州一境,声类既各不同,印度之与诸蕃,咏颂居然自别……”【注26】从他的这段话中可知,我国古代的佛教音乐,虽是沿用印度方俗,称之为天乐,但为了更好地宣传佛教思想,争取更多的信众,皆极注意吸收各地民间音乐,因而不同地区的佛教音乐有其不同的特点,中原与西域都是这样。所谓天乐,实际上具有民间音乐的因素。

佛教音乐是如此,作为佛教音乐图像的克孜尔乐舞壁画也无有例外。我们从壁画上看到,这里的一些佛降魔成道图,均绘有擂大鼓的场面,摸拟魔军向佛攻击时发出的种种恐吓之声。查阅佛经,虽在《佛本行集经》卷二十九偈中有“天魔军众忽然集,处处打鼓震地噪”之句,但在印度、敦煌和云冈等石窟的佛降魔成道图内却未曾寓目,可说是这里壁画的特有表现手法。究其原因,固然是与壁画题材所据之经有关,但就形象来源而言,肯定和龟兹“苏莫遮”假面戏有某种联系。据文献记载,龟兹每年七月要举行群众性的“苏莫遮”大会,会间人人佩戴假面具,或作怪兽之状,或作鬼神之形,或用泥水泼洒行人,或用绳索钩套行人,男女昼夜尽情歌舞,场面热烈风趣【注27】。这些歌舞均有乐队伴奏,使用的乐器有多种,而主奏乐器便是大鼓【注28】。从壁画中看到的擂大鼓魔军,负鼓者作人身象首,击鼓者为面目狰狞的夜叉,其形象与文献所记龟兹“苏莫遮”假面戏相象。龟兹“苏莫遮”是一种伴随佛教而传入的歌舞活动(传入我国中原地区的称为“乞寒戏”),与佛教有着密切的关系,它被用来作壁画素材极为自然。

类似的事例很多。那么,是否就可认为克孜尔壁画上的这些形象即是龟兹乐舞呢?这当然不能,但至少可以说从一个侧面反映了龟兹乐舞的 情况。如果不是这样,就难以解释各地佛教音乐图像为何有千差万别的不同,事实恰恰是由于有特别繁盛的龟兹音乐文化作基础,画工们才能绘制出这般众多栩栩如生和富有艺术特色的乐舞形象来。

(二)龟兹音乐文化主要是龟兹人民的创造。龟兹自古以来音乐文化发达,这既可从玄奘《大唐西域记》里关于龟兹“管弦伎乐、特善诸国”的称誉中看到,也可从克孜尔石窟乐舞壁画上得到证实。为什么一个不大的城邦国,它的音乐文化能达到这种高的程度?这除了地处“丝绸之路”,便于吸收外来文化,立国后又处在长期政治稳定、经济繁荣这些地理条件和社会因素外【注29】,一个基本原因。便是龟兹人民致力于创造的结果。据文献记载,龟兹人“俗善歌舞”【注30】,一向有着喜爱歌舞的习俗,而每年举行的“苏莫遮”歌舞活动,不仅带有全民性,而且兼有表演、观摩和交流的意义。同时,龟兹人民还十分注意采缀各种自然音响来谱写乐曲,丰富创作内容,据说唐代流行中原的著名羯鼓曲“耶婆瑟鸡”,最初便是龟兹人民采缀滴水之音谱成的【注31】。既有安定的社会环境,又有能歌善舞的习俗,并又注意融合、继承和创新,这就必然促进音乐文化的昌盛,孕育成一种具有显明西域地方特色的乐舞流派。

也许有人看到壁画上绘出的许多乐器,有的传自中原,如排箫、阮咸;有的传自印度,如弓形箜篌、五弦;有的传自波斯,如竖箜篌、琵琶,甚至出现里拉这种古希腊的乐器。看到舞者躯干部分的动态含有印度和西亚风味,因而认为龟兹乐舞系由各种文化要素混合而成。诚然,龟兹音乐文化在其形成和发展进程中,较多地吸收了外来的成份,可能受印度的影响更为深些,但是,龟兹人民在音乐文化上的创造,不仅在文献上有明确记载,而且在克孜尔石窟乐舞壁画上亦有迹可寻,除具体地看到他们所发明的、后成为隋唐燕乐中重要定律之器筚篥外【注32】,还清楚地看到他们怎样根据本民族的爱好和需要,对一些外来乐器的构造和演奏方法进行革新的情况。如阮咸,在我国中原地区见到的均为圆腹直颈,而壁画上绘出的这种乐器,既有保持中原地区原型的,又有在原型基础上加以改制,变成圆腹曲颈的,形同曲颈琵琶。这种形制的阮咸,显系是曲颈琵琶的变体。又如弓形箜篌,从原产地印度及中亚地区的图像看;其弦皆是直接捆扎在弓杆上,演奏者(指胁持乐器者)均为单手弹奏。而克孜尔壁画上绘出的弓形箜篌,已在弓杆上绘出轸,表明可随时调整弦的紧松度,比将弦捆扎在弓杆上,靠上下移动来调节紧松度,要方便得多。演奏方法也由单手弹奏,发展到双手弹奏和挑弦,大大丰富了演奏技巧,增加了表现力。再如五弦,壁画上绘出的这种乐器,与发祥地印度浮雕中的相比,琴杆要长,轸槽部分明显呈现楔形,演奏方法也有了改进。从一些文物资料中看,五弦至迟已于北齐传入中原,而传入中原的这种乐器,其形制和奏法便与壁画绘出的相同【注33】。的情况依然,它虽与印度、西亚甚至缅甸所见形象有一定联系,但从壁画上看到的弹指、合掌、打指等动作,应是龟兹特有舞蹈技艺的形象 反映【注34】。所有这些都说明龟兹人既善于吸收外来音乐文化,更善于发挥利用,并加以发展。正是这种创造精神,才取得如此杰出的成就。

(三)龟兹音乐文化较早便形成自己的规模。在谈这个问题之前,我们先看一段文献记载。《资治通鉴》在讲到前秦将领吕光伐龟兹后的归留问题时指出:“吕光以龟兹饶乐,欲留居之。天竺沙门鸠摩罗什谓光曰:‘此凶亡之地,不足留也;将军但东归,中道自有福地可居。’光乃大飨将士,议进止,众皆欲还。乃以驼二万余载外国珍宝奇玩,驱骏马万余匹而还。”【注35】此事发生在东晋孝武帝太元十年(公元385年)。此记载虽不是直接讲龟兹音乐文化,但从这一资料中看出,早在公元四世纪时,龟兹已是一处物产富庶、音乐文化较发达的地方。吕光想留居龟兹,除考虑到前秦政权岌岌可危,东归后自己的政治前途外,贪图龟兹的“饶乐”,打算割据称霸一方,也是一个重要因素,以至东归时不惜征用大批运输力量尽载而去,使龟兹遭受一次空前的洗劫,但在客观上却导致了历史上龟兹乐舞首次大规模东传的情况。那么,此时龟兹乐舞具有什么样的规模呢?文献上不曾讲到,但从克孜尔石窟壁画上可作些推测。上已述及,这里的第38窟主室两侧壁佛说法图上端各绘有一幅乐舞兼备的天宫伎乐图,所见的乐器有弓形箜篌、五弦、阮咸、里拉、排箫、筚篥、横笛、唢呐、铜钹和答腊鼓(详见表一),舞蹈有独舞、双人舞,乐舞之间的组合也甚为清楚(详见表二)。由于这两幅天宫伎乐图绘出的乐舞众多,德人曾将此窟誉之为“乐队洞”(H?hlemitdemMusikercher)。若将这两幅天宫伎乐图内的乐舞与克孜尔整个乐舞作一对比,看出除波斯系的竖箜篌、琵琶及鼓乐外,龟兹乐中的多数管弦乐器,两类主要舞蹈形式都已出现,两种乐器相组合的情况比较普遍,大部分舞蹈都有乐器伴奏。这两幅天宫伎乐图保存完好,未发现有后人修补的痕迹,属于一次性制作完成。它的天宫装饰是下为托梁,上为凹凸条栏墙,眉拱式龛楣皆饰以鱼鳞纹,两端为单叶忍冬,由希腊爱奥尼亚式柱头承托。这种装饰结构虽有它的特点,但大体与敦煌莫高窟早期北朝窟的天宫伎乐图相同。据有的学者研究,敦煌早期北朝窟开凿于公元五世纪上叶【注36】又此窟主室两侧壁与券顶转折处作一层叠涩线,不是枭混,属于克孜尔早期中心柱窟的建筑式样,因此这两幅天宫伎乐图制作年代最迟不晚于公元四世纪末或五世纪初有关部门对此的碳14年代测定也证明了此点【注37】这就给我们提供子7四世纪前后龟兹音乐文化的重要参考材料,窥知此时龟兹乐舞虽还不很完备,但基本上已形成自己的规模。当然,此时龟兹乐舞仍处在发展中,其高度发展阶段,可能是在公元五、六世纪吸收了波斯音乐文化及鼓乐之后。据文献记载龟兹鼓乐很著名,是龟兹乐的另一特色,对中原地区影响极人【注38】。而这种发达情况,也可从克孜尔壁画上看到一些,就是这里不仅绘出多种类型的鼓,而且演奏者多作击鼓而舞的姿态,似乎鼓与舞之间密不可分。尽管这些都是一些片影,但对我们了解当时极盛一时的龟兹鼓乐不无裨益。

(四)隋唐宫廷的龟兹乐,并非是龟兹本地乐舞的原貌。如前所述,自公元四世纪末吕光伐龟兹导致龟兹乐舞大规模东传后,又经北魏、北周、北齐间源源不断地输入,特别是经北周武帝与突厥联姻,由突厥公主将以龟兹为代表的庞大西域乐舞团体带到长安后,更是为中原音乐文化注入了新的活力【注39】至隋唐之世,龟兹乐舞风靡中原,9深受朝野各阶层人士欢迎,被列作宫廷乐舞中的一部。但隋唐宫廷龟兹乐,并不是成套搬用龟兹乐舞,而是将从十六国以来二百多年中先后流传中原各地的龟兹乐舞搜集而成。关于这方面的情况,《隋书·音乐志》记载较详:“龟兹者,起自吕光灭龟兹,因得其声。吕氏亡,其乐分散,后魏平中原,复获之。其声后多变易。至隋有‘西国龟兹’、‘齐朝龟兹’、‘土龟兹’等,凡三部。开皇中,其器大盛于闾闬”,以至朝廷不能禁。经过搜集的隋唐宫廷龟兹乐,其乐器、乐曲、乐工、舞者的人数和服饰,《隋书音乐志》、《旧唐书·音乐志》、《新唐书·礼乐志》、《唐六典》和《通典》均有记载【注40】。从这些记载中可看出,各书所记的情况不尽相同,《隋书》和《旧唐书》所记乐器为十五种,《新唐书》为十八种,《唐六典》和《通典》分别为十六和十四种。乐工员额和歌舞曲调仅《隋书》作有记载。舞者除《隋书》未载外,均记为四人,《旧唐书》和《通典》并记载了乐工和舞者的穿着打扮,《新唐书》甚至对演出场地的布置也作了描述。比较各书,《隋书》、《旧唐书》、《唐六典》和《通典》所记情况较为接近,《新唐书》较前儿书复杂,说明隋唐两代宫廷龟兹乐有些不同,即便是唐代的宫廷龟兹乐,其前后也有变化。这种不同和变化,便是对当时搜集起来的龟兹乐舞加以编制的一种信息,而且这种编制在不断地进行,可说终隋唐两代而未停止过【注41】。如果我们再将上述各书所记乐器和舞蹈,与克孜尔壁画中绘出的乐舞形象作一对照,两者之间的异同尤为清楚。如壁画上见到的弓形箜篌,从绘出图像的丰富程度和位置显要来看,应是龟兹人民较为喜爱而又广泛使用的一种乐器,若按龟兹本地乐舞的编制,当有弓形箜篌,但在隋唐宫廷龟兹乐中却未有此器,可能是宫廷艺人在配置过程中作了舍弃。又如筝,众所周知,这是一种古老的中原乐器,既未见文献上有传入龟兹的记载,壁画上也没有绘出,其用于唐代宫廷龟兹乐,明显是为丰富龟兹乐音色,加强它的表现力而编入的【注42】。再如舞蹈,从画中看到的表演形式多为独舞和双人舞,而文献所记的龟兹乐舞者均为四人,这可能是随着乐队组织的扩大,相应地增加舞者人数,以增强舞蹈的气势。其实四人舞,表演时仍是以双人舞为基本组合。这些异同之处,充分表明隋唐宫廷龟兹乐与龟兹本地乐舞是有区别的,两者不能等同和替代。其区别在于:龟兹本地乐舞带有浓厚的民族民间的形态,其内容和形式比较丰富多彩而又生动活泼;隋唐宫廷龟兹乐是经过加工整理的大型宫廷乐舞组织,它既保持了龟兹本地乐舞的基本特色,也根据宫廷的需要与好尚作了若干改变,并融合了中原传统的音乐文化,成为程式比较固定的皇家音乐。因此,切不

《隋书·音乐志》:龟兹者,“其歌曲有善善摩尼,解曲有婆伽儿,舞曲有小天,又有疏勒盐。其乐器有竖箜篌,琵琶、五弦、笙、笛、箫、筚篥、毛员鼓、都昙鼓、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡篓鼓、铜钹、贝等十五种,为一部。工二十人。

《旧唐书·音乐志》:“龟兹者,工人皂丝布头巾,绯丝布袍、锦袖、绯布裤。舞者四人,红抹额,绯袄、白裤带,乌皮靴。乐用竖箜篌一、琵琶一、五弦琵琶一、笙一、横笛一、箫一、筚篥一、毛员鼓一、都昙鼓一、答腊鼓一、腰鼓一、羯鼓一、鸡篓鼓一、铜钹一、贝一。毛员鼓今亡。”

《新唐书·礼乐志》“龟兹伎,有弹筝、竖箜篌、琵琶、五弦、横笛、笙、箫、觱篥、答腊鼓、毛员鼓、都昙鼓、侯提鼓、鸡篓鼓、腰鼓、齐鼓、担鼓、贝,皆一;铜钹二。舞者四人。设五方师子,高丈余,饰以方色。每师子有十二人,画衣、执红拂,首加红抹,谓之师子郎。”

《唐六典》:“龟兹伎,竖箜篌、琵琶、五弦、笙、箫、横笛、觱篥各一,铜钹二,答腊鼓、毛员鼓、都昙鼓、羯鼓、候提鼓、腰鼓、鸡篓鼓、贝各一,舞四人。” 《通典》:“龟兹乐工二人,皂丝布头巾,绯丝布袍、锦袖、绯布裤。舞四人,红抹额,绯白裤奴,乌皮靴。乐用竖箜篌一、琵琶一、五弦琵琶一、笙一、横笛一、箫一、筚篥一、答腊鼓一、腰鼓一、羯鼓一、毛员鼓一(今亡)、鸡篓鼓一、铜钹二、贝一。”可将文献所记的隋唐宫廷龟兹乐与龟兹本地乐舞混为一谈。

(五)新疆维吾尔族民间乐舞与古龟兹音乐文化,有着一定的继承关系。维吾尔族是一个历史悠久、能歌善舞的民族。据文献记载,原属匈奴,北魏时称高车、或称敕勒,散居在漠北一带。隋时,内有一部曰韦纥,在反抗突厥贵族的压迫中,曾同仆骨诸部结成部落联盟。唐时称回纥,由于助郭子仪平安史之乱,与唐一直保持友好的关系,于贞元四年(公元788年)赐号回鹘。开成五年(公元840年)为黠戛斯所败,大部西迁至今新疆东南部,定居在高昌、龟兹等地区。从此,维吾尔族在与当地上著民族的融合中,逐渐吸收了包括龟兹在内的当地民族文化,丰富和发展了本民族文化。虽从公元一三世纪前后,伊斯兰教传入新疆,居住在这里的各族随着宗教信仰的改变,原有的文化也发生重大变化,然而,作为一个民族和地区的文化,无论社会和信仰如何剧变,它总会得到一些传承,古龟兹音乐文化对新疆维吾尔族民间乐舞的影响也不例外。当然,新疆幅员辽阔,历史融合的情况不同,发展也不平衡,各地区继承的程度也非一致,这是一个需作广泛研究和深入探讨的课题,不是本文所能包涵的,在此只是想提出这一问题,并就克孜尔石窟壁画上所见情况作一概述。如壁画上绘出的筚篥,在我国中原地区除古老乐种犹有传习外,一般都不再使用,而在新疆维吾尔族民间当中流行一种叫作“皮皮”(巴拉曼)的管乐器,不仅名称的语音、器形与筚篥近似,而且还有“龟兹角”的调名,明显为龟兹筚篥的遗制。从壁画上看到,唢呐早在一千五百多年前便在龟兹地区出现,它不仅被维吾尔族人民直接沿用下来,而且发展成为民间音乐歌舞中一种重要乐器。壁画上其他一些乐器,虽已不为今天维吾尔族人民所使用,但仍能看到某些相类之处。如曲颈阮咸,有可能与现在维吾尔族所用的“热瓦甫”有渊源关系。又如现在新疆叶尔羌河畔的麦盖提、巴楚、莎车、阿瓦提一带流行的“刀朗热瓦甫”,不仅形制与壁画上所绘的五弦相似,而且演奏者抱持乐器的方法也与壁画上所见一样。再看舞蹈,壁画上绘出的多为独舞和双人舞,即使是群舞,也是儿组独舞和双人舞的组合。现在维吾尔族民间舞蹈,流行的也是独舞和双人舞,如“麦西来甫”歌舞晚会,看上去有很多男女参加,是一种群舞,但分开来看,也只是众多的双人舞而已。这种队形的相似,想必不是偶然现象,而是龟兹乐舞的遗风。新疆维吾尔族民间流行的还有一种称“来帕尔”的双人舞,表演者为一男一女,表演时一问一答,边歌边舞,深受本民族人民的喜爱。这种表演形式,与壁画中所见乐舞形象类似,这可能与民族习性和居住环境密切相关,但也可看出它们之间的文化联系。在舞姿上,新疆维吾尔族舞蹈由于受伊斯兰教的影响,舞者的身段一般都很挺拔,躯于部分的动态较少,与壁画中绘出不同;但手、脚的许多动作,如抬肘、翻掌、绕腕和行进式的步法等,却与壁画中的舞者相同。新疆维吾尔族民间舞蹈中常见的弹指和合掌打指动作,在壁画中也有表现,显然也是继承了龟兹人的舞技。新疆维吾尔族舞蹈的基本动作是 旋转,这种动律可追溯到古代西域的胡旋舞。唐代诗人白居易在《胡旋女》诗中,对此舞曾作了非常生动的描述,舞者“心应弦,手应鼓,弦鼓一声双袖举,回雪飘摇转蓬舞。左旋右转不知疲,千匝万周无已时。人间物类无可比,奔车轮缓旋风迟”43。这种具有高度技巧、以各种旋转动作为主的舞姿,在克孜尔壁画上也可见到。目前虽还不能肯定壁画上的这些舞蹈,就是历史上的胡旋舞,但其舞姿与诗文描写甚为相符,流风余韵,绵延不绝。从壁画上还看到,鼓常与舞蹈伴奏,而新疆维吾尔族民间歌舞也是如此,虽现在是用手鼓代替了过去的各种细腰鼓,但鼓在伴舞中的地位和作用是显而易见的,与龟兹乐舞也是一脉相承。总之,我们从壁画上看到新疆维吾尔族民间音乐歌舞的许多方面,是直接或间接地继承了古龟兹乐舞的传统,以至两者韵律基本一致。今天,我们攀缘克孜尔石窟,观赏这里壁画上乐舞形象,不仅如在阅读一部辉煌的古龟兹音乐文化史,而且犹如置身于绚丽多姿的现代维吾尔族民间音乐歌舞之中。

一九八二年元月

(一)壁画上的乐舞形象,在一定程度上反映了历史上的龟兹音乐文化。克孜尔壁画中的乐舞形象非常丰富,为克孜尔壁画的重要组成部分。尽管这些乐舞形象属于宗教性质,表现的是所谓犍闼婆之类的天乐,画工在绘制壁画时,参照外来的粉本,是毫无疑义的,但必然也糅合了当地的乐舞成份。这是因为,一种新的宗教,要在一个陌生的地区和民族中间传播,并取得当地群众的信任,就要与原先的传统思想文化相结合,才能流传。对于这一点,唐代佛教史家道宣在《续高僧传》中说得很明白:“梵者,净也,实帷天音。色界诸天来觐佛者,皆陈赞颂。经有其事,祖而习之。故存本因,诏声为梵。然彼天音,未必同此。故东川诸梵,声唱尤多。其中高者,则新声助哀,般遮屈势之类也。地分郑、魏,声亦参差。然其大途,不爽常习。江表关中,巨细天隔。岂非吴越志扬,俗好浮绮,致使音颂所尚,唯以纤婉为工;秦壤雍冀,音词雄远,至于咏歌所被,皆用深高为胜……京辅常传,则有大小两梵;金陵昔弄,亦传长短两行。事属当机,不无其美……故知神州一境,声类既各不同,印度之与诸蕃,咏颂居然自别……”【注26】从他的这段话中可知,我国古代的佛教音乐,虽是沿用印度方俗,称之为天乐,但为了更好地宣传佛教思想,争取更多的信众,皆极注意吸收各地民间音乐,因而不同地区的佛教音乐有其不同的特点,中原与西域都是这样。所谓天乐,实际上具有民间音乐的因素。

佛教音乐是如此,作为佛教音乐图像的克孜尔乐舞壁画也无有例外。我们从壁画上看到,这里的一些佛降魔成道图,均绘有擂大鼓的场面,摸拟魔军向佛攻击时发出的种种恐吓之声。查阅佛经,虽在《佛本行集经》卷二十九偈中有“天魔军众忽然集,处处打鼓震地噪”之句,但在印度、敦煌和云冈等石窟的佛降魔成道图内却未曾寓目,可说是这里壁画的特有表现手法。究其原因,固然是与壁画题材所据之经有关,但就形象来源而言,肯定和龟兹“苏莫遮”假面戏有某种联系。据文献记载,龟兹每年七月要举行群众性的“苏莫遮”大会,会间人人佩戴假面具,或作怪兽之状,或作鬼神之形,或用泥水泼洒行人,或用绳索钩套行人,男女昼夜尽情歌舞,场面热烈风趣【注27】。这些歌舞均有乐队伴奏,使用的乐器有多种,而主奏乐器便是大鼓【注28】。从壁画中看到的擂大鼓魔军,负鼓者作人身象首,击鼓者为面目狰狞的夜叉,其形象与文献所记龟兹“苏莫遮”假面戏相象。龟兹“苏莫遮”是一种伴随佛教而传入的歌舞活动(传入我国中原地区的称为“乞寒戏”),与佛教有着密切的关系,它被用来作壁画素材极为自然。

类似的事例很多。那么,是否就可认为克孜尔壁画上的这些形象即是龟兹乐舞呢?这当然不能,但至少可以说从一个侧面反映了龟兹乐舞的 情况。如果不是这样,就难以解释各地佛教音乐图像为何有千差万别的不同,事实恰恰是由于有特别繁盛的龟兹音乐文化作基础,画工们才能绘制出这般众多栩栩如生和富有艺术特色的乐舞形象来。

(二)龟兹音乐文化主要是龟兹人民的创造。龟兹自古以来音乐文化发达,这既可从玄奘《大唐西域记》里关于龟兹“管弦伎乐、特善诸国”的称誉中看到,也可从克孜尔石窟乐舞壁画上得到证实。为什么一个不大的城邦国,它的音乐文化能达到这种高的程度?这除了地处“丝绸之路”,便于吸收外来文化,立国后又处在长期政治稳定、经济繁荣这些地理条件和社会因素外【注29】,一个基本原因。便是龟兹人民致力于创造的结果。据文献记载,龟兹人“俗善歌舞”【注30】,一向有着喜爱歌舞的习俗,而每年举行的“苏莫遮”歌舞活动,不仅带有全民性,而且兼有表演、观摩和交流的意义。同时,龟兹人民还十分注意采缀各种自然音响来谱写乐曲,丰富创作内容,据说唐代流行中原的著名羯鼓曲“耶婆瑟鸡”,最初便是龟兹人民采缀滴水之音谱成的【注31】。既有安定的社会环境,又有能歌善舞的习俗,并又注意融合、继承和创新,这就必然促进音乐文化的昌盛,孕育成一种具有显明西域地方特色的乐舞流派。

也许有人看到壁画上绘出的许多乐器,有的传自中原,如排箫、阮咸;有的传自印度,如弓形箜篌、五弦;有的传自波斯,如竖箜篌、琵琶,甚至出现里拉这种古希腊的乐器。看到舞者躯干部分的动态含有印度和西亚风味,因而认为龟兹乐舞系由各种文化要素混合而成。诚然,龟兹音乐文化在其形成和发展进程中,较多地吸收了外来的成份,可能受印度的影响更为深些,但是,龟兹人民在音乐文化上的创造,不仅在文献上有明确记载,而且在克孜尔石窟乐舞壁画上亦有迹可寻,除具体地看到他们所发明的、后成为隋唐燕乐中重要定律之器筚篥外【注32】,还清楚地看到他们怎样根据本民族的爱好和需要,对一些外来乐器的构造和演奏方法进行革新的情况。如阮咸,在我国中原地区见到的均为圆腹直颈,而壁画上绘出的这种乐器,既有保持中原地区原型的,又有在原型基础上加以改制,变成圆腹曲颈的,形同曲颈琵琶。这种形制的阮咸,显系是曲颈琵琶的变体。又如弓形箜篌,从原产地印度及中亚地区的图像看;其弦皆是直接捆扎在弓杆上,演奏者(指胁持乐器者)均为单手弹奏。而克孜尔壁画上绘出的弓形箜篌,已在弓杆上绘出轸,表明可随时调整弦的紧松度,比将弦捆扎在弓杆上,靠上下移动来调节紧松度,要方便得多。演奏方法也由单手弹奏,发展到双手弹奏和挑弦,大大丰富了演奏技巧,增加了表现力。再如五弦,壁画上绘出的这种乐器,与发祥地印度浮雕中的相比,琴杆要长,轸槽部分明显呈现楔形,演奏方法也有了改进。从一些文物资料中看,五弦至迟已于北齐传入中原,而传入中原的这种乐器,其形制和奏法便与壁画绘出的相同【注33】。的情况依然,它虽与印度、西亚甚至缅甸所见形象有一定联系,但从壁画上看到的弹指、合掌、打指等动作,应是龟兹特有舞蹈技艺的形象 反映【注34】。所有这些都说明龟兹人既善于吸收外来音乐文化,更善于发挥利用,并加以发展。正是这种创造精神,才取得如此杰出的成就。

(三)龟兹音乐文化较早便形成自己的规模。在谈这个问题之前,我们先看一段文献记载。《资治通鉴》在讲到前秦将领吕光伐龟兹后的归留问题时指出:“吕光以龟兹饶乐,欲留居之。天竺沙门鸠摩罗什谓光曰:‘此凶亡之地,不足留也;将军但东归,中道自有福地可居。’光乃大飨将士,议进止,众皆欲还。乃以驼二万余载外国珍宝奇玩,驱骏马万余匹而还。”【注35】此事发生在东晋孝武帝太元十年(公元385年)。此记载虽不是直接讲龟兹音乐文化,但从这一资料中看出,早在公元四世纪时,龟兹已是一处物产富庶、音乐文化较发达的地方。吕光想留居龟兹,除考虑到前秦政权岌岌可危,东归后自己的政治前途外,贪图龟兹的“饶乐”,打算割据称霸一方,也是一个重要因素,以至东归时不惜征用大批运输力量尽载而去,使龟兹遭受一次空前的洗劫,但在客观上却导致了历史上龟兹乐舞首次大规模东传的情况。那么,此时龟兹乐舞具有什么样的规模呢?文献上不曾讲到,但从克孜尔石窟壁画上可作些推测。上已述及,这里的第38窟主室两侧壁佛说法图上端各绘有一幅乐舞兼备的天宫伎乐图,所见的乐器有弓形箜篌、五弦、阮咸、里拉、排箫、筚篥、横笛、唢呐、铜钹和答腊鼓(详见表一),舞蹈有独舞、双人舞,乐舞之间的组合也甚为清楚(详见表二)。由于这两幅天宫伎乐图绘出的乐舞众多,德人曾将此窟誉之为“乐队洞”(H?hlemitdemMusikercher)。若将这两幅天宫伎乐图内的乐舞与克孜尔整个乐舞作一对比,看出除波斯系的竖箜篌、琵琶及鼓乐外,龟兹乐中的多数管弦乐器,两类主要舞蹈形式都已出现,两种乐器相组合的情况比较普遍,大部分舞蹈都有乐器伴奏。这两幅天宫伎乐图保存完好,未发现有后人修补的痕迹,属于一次性制作完成。它的天宫装饰是下为托梁,上为凹凸条栏墙,眉拱式龛楣皆饰以鱼鳞纹,两端为单叶忍冬,由希腊爱奥尼亚式柱头承托。这种装饰结构虽有它的特点,但大体与敦煌莫高窟早期北朝窟的天宫伎乐图相同。据有的学者研究,敦煌早期北朝窟开凿于公元五世纪上叶【注36】又此窟主室两侧壁与券顶转折处作一层叠涩线,不是枭混,属于克孜尔早期中心柱窟的建筑式样,因此这两幅天宫伎乐图制作年代最迟不晚于公元四世纪末或五世纪初有关部门对此的碳14年代测定也证明了此点【注37】这就给我们提供子7四世纪前后龟兹音乐文化的重要参考材料,窥知此时龟兹乐舞虽还不很完备,但基本上已形成自己的规模。当然,此时龟兹乐舞仍处在发展中,其高度发展阶段,可能是在公元五、六世纪吸收了波斯音乐文化及鼓乐之后。据文献记载龟兹鼓乐很著名,是龟兹乐的另一特色,对中原地区影响极人【注38】。而这种发达情况,也可从克孜尔壁画上看到一些,就是这里不仅绘出多种类型的鼓,而且演奏者多作击鼓而舞的姿态,似乎鼓与舞之间密不可分。尽管这些都是一些片影,但对我们了解当时极盛一时的龟兹鼓乐不无裨益。

(四)隋唐宫廷的龟兹乐,并非是龟兹本地乐舞的原貌。如前所述,自公元四世纪末吕光伐龟兹导致龟兹乐舞大规模东传后,又经北魏、北周、北齐间源源不断地输入,特别是经北周武帝与突厥联姻,由突厥公主将以龟兹为代表的庞大西域乐舞团体带到长安后,更是为中原音乐文化注入了新的活力【注39】至隋唐之世,龟兹乐舞风靡中原,9深受朝野各阶层人士欢迎,被列作宫廷乐舞中的一部。但隋唐宫廷龟兹乐,并不是成套搬用龟兹乐舞,而是将从十六国以来二百多年中先后流传中原各地的龟兹乐舞搜集而成。关于这方面的情况,《隋书·音乐志》记载较详:“龟兹者,起自吕光灭龟兹,因得其声。吕氏亡,其乐分散,后魏平中原,复获之。其声后多变易。至隋有‘西国龟兹’、‘齐朝龟兹’、‘土龟兹’等,凡三部。开皇中,其器大盛于闾闬”,以至朝廷不能禁。经过搜集的隋唐宫廷龟兹乐,其乐器、乐曲、乐工、舞者的人数和服饰,《隋书音乐志》、《旧唐书·音乐志》、《新唐书·礼乐志》、《唐六典》和《通典》均有记载【注40】。从这些记载中可看出,各书所记的情况不尽相同,《隋书》和《旧唐书》所记乐器为十五种,《新唐书》为十八种,《唐六典》和《通典》分别为十六和十四种。乐工员额和歌舞曲调仅《隋书》作有记载。舞者除《隋书》未载外,均记为四人,《旧唐书》和《通典》并记载了乐工和舞者的穿着打扮,《新唐书》甚至对演出场地的布置也作了描述。比较各书,《隋书》、《旧唐书》、《唐六典》和《通典》所记情况较为接近,《新唐书》较前儿书复杂,说明隋唐两代宫廷龟兹乐有些不同,即便是唐代的宫廷龟兹乐,其前后也有变化。这种不同和变化,便是对当时搜集起来的龟兹乐舞加以编制的一种信息,而且这种编制在不断地进行,可说终隋唐两代而未停止过【注41】。如果我们再将上述各书所记乐器和舞蹈,与克孜尔壁画中绘出的乐舞形象作一对照,两者之间的异同尤为清楚。如壁画上见到的弓形箜篌,从绘出图像的丰富程度和位置显要来看,应是龟兹人民较为喜爱而又广泛使用的一种乐器,若按龟兹本地乐舞的编制,当有弓形箜篌,但在隋唐宫廷龟兹乐中却未有此器,可能是宫廷艺人在配置过程中作了舍弃。又如筝,众所周知,这是一种古老的中原乐器,既未见文献上有传入龟兹的记载,壁画上也没有绘出,其用于唐代宫廷龟兹乐,明显是为丰富龟兹乐音色,加强它的表现力而编入的【注42】。再如舞蹈,从画中看到的表演形式多为独舞和双人舞,而文献所记的龟兹乐舞者均为四人,这可能是随着乐队组织的扩大,相应地增加舞者人数,以增强舞蹈的气势。其实四人舞,表演时仍是以双人舞为基本组合。这些异同之处,充分表明隋唐宫廷龟兹乐与龟兹本地乐舞是有区别的,两者不能等同和替代。其区别在于:龟兹本地乐舞带有浓厚的民族民间的形态,其内容和形式比较丰富多彩而又生动活泼;隋唐宫廷龟兹乐是经过加工整理的大型宫廷乐舞组织,它既保持了龟兹本地乐舞的基本特色,也根据宫廷的需要与好尚作了若干改变,并融合了中原传统的音乐文化,成为程式比较固定的皇家音乐。因此,切不

《隋书·音乐志》:龟兹者,“其歌曲有善善摩尼,解曲有婆伽儿,舞曲有小天,又有疏勒盐。其乐器有竖箜篌,琵琶、五弦、笙、笛、箫、筚篥、毛员鼓、都昙鼓、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡篓鼓、铜钹、贝等十五种,为一部。工二十人。

《旧唐书·音乐志》:“龟兹者,工人皂丝布头巾,绯丝布袍、锦袖、绯布裤。舞者四人,红抹额,绯袄、白裤带,乌皮靴。乐用竖箜篌一、琵琶一、五弦琵琶一、笙一、横笛一、箫一、筚篥一、毛员鼓一、都昙鼓一、答腊鼓一、腰鼓一、羯鼓一、鸡篓鼓一、铜钹一、贝一。毛员鼓今亡。”

《新唐书·礼乐志》“龟兹伎,有弹筝、竖箜篌、琵琶、五弦、横笛、笙、箫、觱篥、答腊鼓、毛员鼓、都昙鼓、侯提鼓、鸡篓鼓、腰鼓、齐鼓、担鼓、贝,皆一;铜钹二。舞者四人。设五方师子,高丈余,饰以方色。每师子有十二人,画衣、执红拂,首加红抹,谓之师子郎。”

《唐六典》:“龟兹伎,竖箜篌、琵琶、五弦、笙、箫、横笛、觱篥各一,铜钹二,答腊鼓、毛员鼓、都昙鼓、羯鼓、候提鼓、腰鼓、鸡篓鼓、贝各一,舞四人。” 《通典》:“龟兹乐工二人,皂丝布头巾,绯丝布袍、锦袖、绯布裤。舞四人,红抹额,绯白裤奴,乌皮靴。乐用竖箜篌一、琵琶一、五弦琵琶一、笙一、横笛一、箫一、筚篥一、答腊鼓一、腰鼓一、羯鼓一、毛员鼓一(今亡)、鸡篓鼓一、铜钹二、贝一。”可将文献所记的隋唐宫廷龟兹乐与龟兹本地乐舞混为一谈。

(五)新疆维吾尔族民间乐舞与古龟兹音乐文化,有着一定的继承关系。维吾尔族是一个历史悠久、能歌善舞的民族。据文献记载,原属匈奴,北魏时称高车、或称敕勒,散居在漠北一带。隋时,内有一部曰韦纥,在反抗突厥贵族的压迫中,曾同仆骨诸部结成部落联盟。唐时称回纥,由于助郭子仪平安史之乱,与唐一直保持友好的关系,于贞元四年(公元788年)赐号回鹘。开成五年(公元840年)为黠戛斯所败,大部西迁至今新疆东南部,定居在高昌、龟兹等地区。从此,维吾尔族在与当地上著民族的融合中,逐渐吸收了包括龟兹在内的当地民族文化,丰富和发展了本民族文化。虽从公元一三世纪前后,伊斯兰教传入新疆,居住在这里的各族随着宗教信仰的改变,原有的文化也发生重大变化,然而,作为一个民族和地区的文化,无论社会和信仰如何剧变,它总会得到一些传承,古龟兹音乐文化对新疆维吾尔族民间乐舞的影响也不例外。当然,新疆幅员辽阔,历史融合的情况不同,发展也不平衡,各地区继承的程度也非一致,这是一个需作广泛研究和深入探讨的课题,不是本文所能包涵的,在此只是想提出这一问题,并就克孜尔石窟壁画上所见情况作一概述。如壁画上绘出的筚篥,在我国中原地区除古老乐种犹有传习外,一般都不再使用,而在新疆维吾尔族民间当中流行一种叫作“皮皮”(巴拉曼)的管乐器,不仅名称的语音、器形与筚篥近似,而且还有“龟兹角”的调名,明显为龟兹筚篥的遗制。从壁画上看到,唢呐早在一千五百多年前便在龟兹地区出现,它不仅被维吾尔族人民直接沿用下来,而且发展成为民间音乐歌舞中一种重要乐器。壁画上其他一些乐器,虽已不为今天维吾尔族人民所使用,但仍能看到某些相类之处。如曲颈阮咸,有可能与现在维吾尔族所用的“热瓦甫”有渊源关系。又如现在新疆叶尔羌河畔的麦盖提、巴楚、莎车、阿瓦提一带流行的“刀朗热瓦甫”,不仅形制与壁画上所绘的五弦相似,而且演奏者抱持乐器的方法也与壁画上所见一样。再看舞蹈,壁画上绘出的多为独舞和双人舞,即使是群舞,也是儿组独舞和双人舞的组合。现在维吾尔族民间舞蹈,流行的也是独舞和双人舞,如“麦西来甫”歌舞晚会,看上去有很多男女参加,是一种群舞,但分开来看,也只是众多的双人舞而已。这种队形的相似,想必不是偶然现象,而是龟兹乐舞的遗风。新疆维吾尔族民间流行的还有一种称“来帕尔”的双人舞,表演者为一男一女,表演时一问一答,边歌边舞,深受本民族人民的喜爱。这种表演形式,与壁画中所见乐舞形象类似,这可能与民族习性和居住环境密切相关,但也可看出它们之间的文化联系。在舞姿上,新疆维吾尔族舞蹈由于受伊斯兰教的影响,舞者的身段一般都很挺拔,躯于部分的动态较少,与壁画中绘出不同;但手、脚的许多动作,如抬肘、翻掌、绕腕和行进式的步法等,却与壁画中的舞者相同。新疆维吾尔族民间舞蹈中常见的弹指和合掌打指动作,在壁画中也有表现,显然也是继承了龟兹人的舞技。新疆维吾尔族舞蹈的基本动作是 旋转,这种动律可追溯到古代西域的胡旋舞。唐代诗人白居易在《胡旋女》诗中,对此舞曾作了非常生动的描述,舞者“心应弦,手应鼓,弦鼓一声双袖举,回雪飘摇转蓬舞。左旋右转不知疲,千匝万周无已时。人间物类无可比,奔车轮缓旋风迟”43。这种具有高度技巧、以各种旋转动作为主的舞姿,在克孜尔壁画上也可见到。目前虽还不能肯定壁画上的这些舞蹈,就是历史上的胡旋舞,但其舞姿与诗文描写甚为相符,流风余韵,绵延不绝。从壁画上还看到,鼓常与舞蹈伴奏,而新疆维吾尔族民间歌舞也是如此,虽现在是用手鼓代替了过去的各种细腰鼓,但鼓在伴舞中的地位和作用是显而易见的,与龟兹乐舞也是一脉相承。总之,我们从壁画上看到新疆维吾尔族民间音乐歌舞的许多方面,是直接或间接地继承了古龟兹乐舞的传统,以至两者韵律基本一致。今天,我们攀缘克孜尔石窟,观赏这里壁画上乐舞形象,不仅如在阅读一部辉煌的古龟兹音乐文化史,而且犹如置身于绚丽多姿的现代维吾尔族民间音乐歌舞之中。

一九八二年元月

知识出处

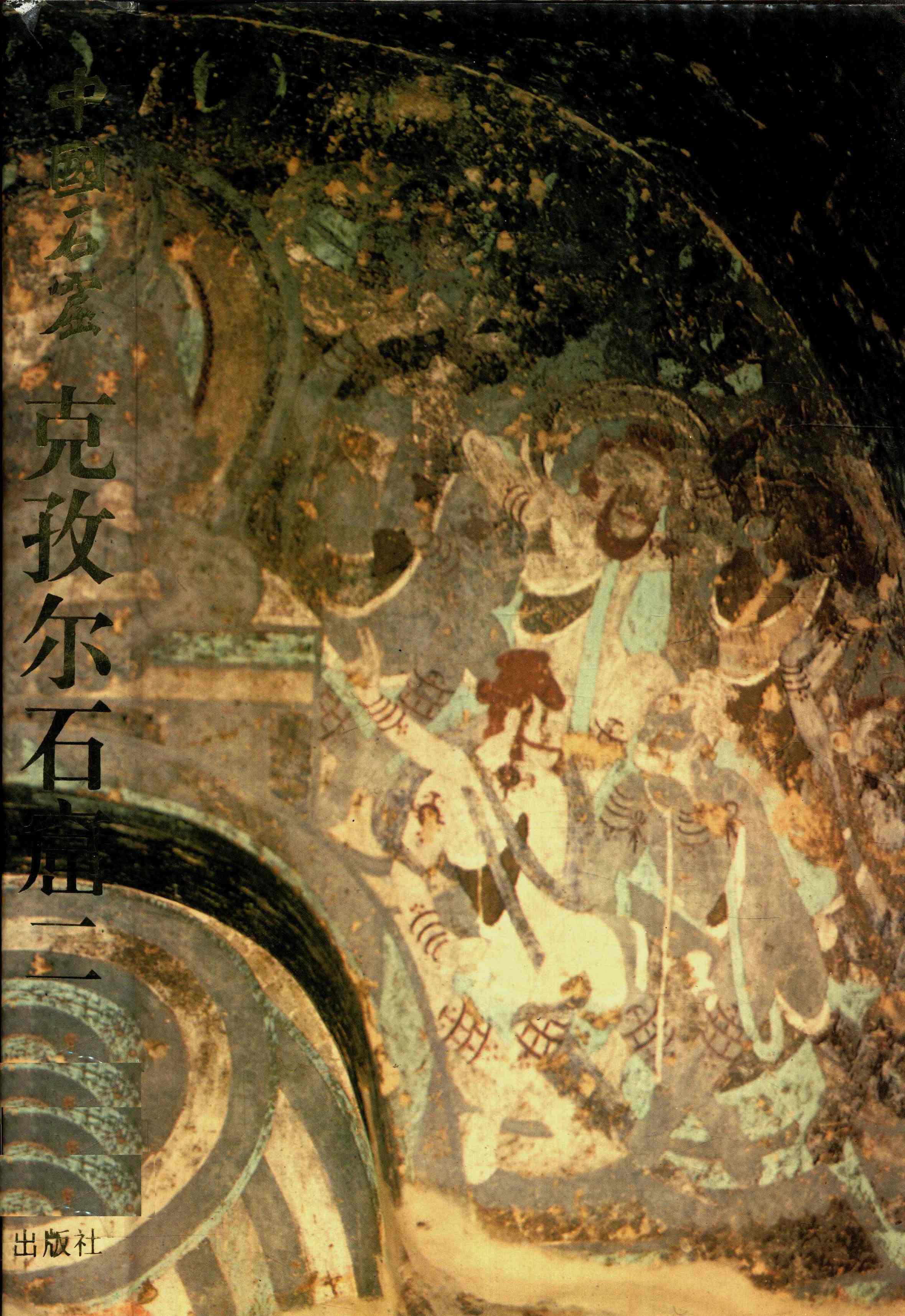

《中国石窟克孜尔石窟二》

出版者:文物出版社

本书内容包括:克孜尔石窟部分窟主室正壁塑绘题材、克孜尔阿阇世王题材壁画、克孜尔佛传四相图、克孜尔第69窟鹿野苑说法图、克孜尔第175窟生死轮图、克孜尔佛本生故事画题材种类、略述克孜尔戒律故事画、克孜尔中心柱窟主室券顶与后室的壁画、克孜尔石窟壁画中的乐舞形象、龟兹事辑等。

阅读

相关地名

克孜尔

相关地名