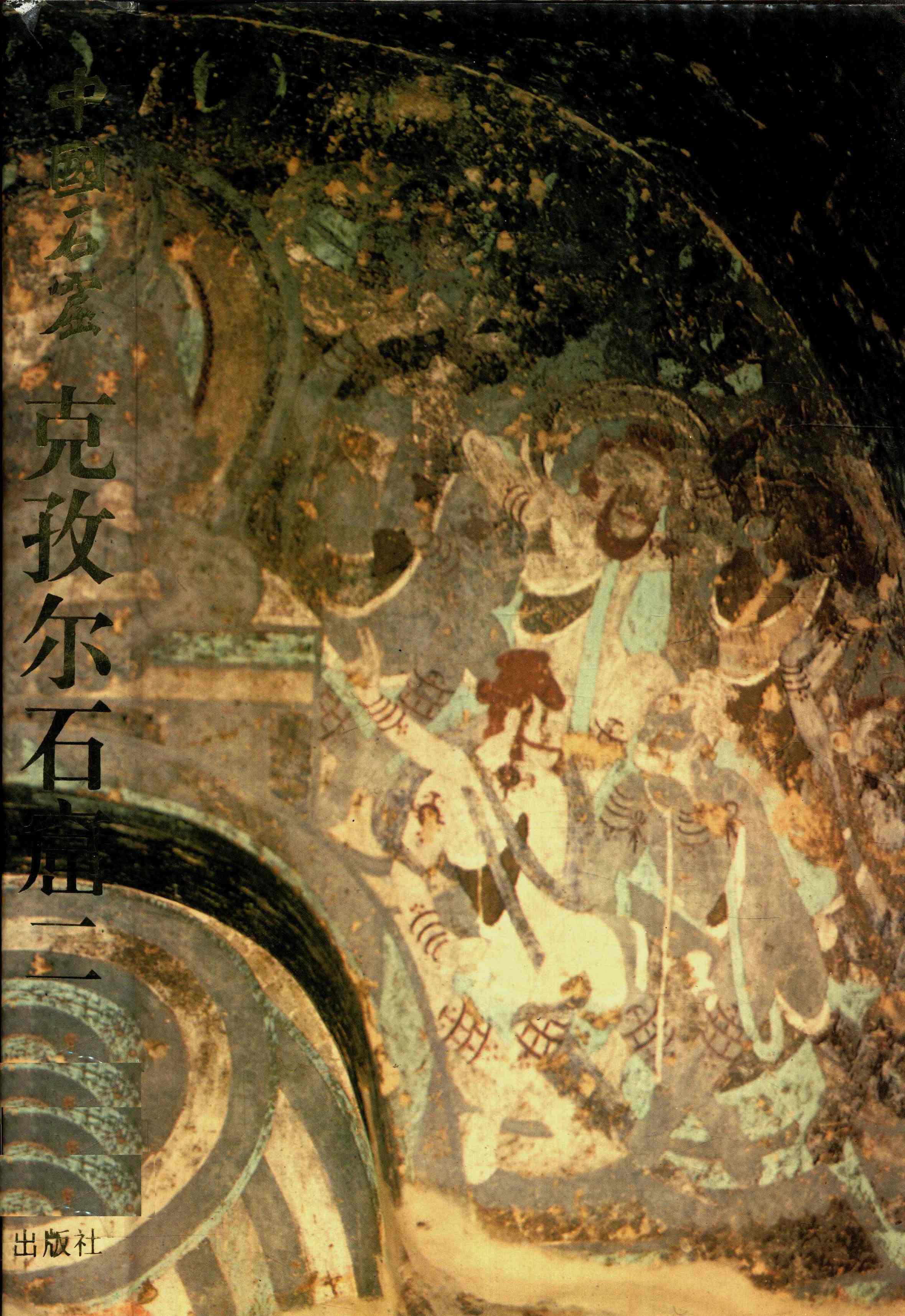

克孜尔石窟壁画中的乐舞形象

| 内容出处: | 《中国石窟克孜尔石窟二》 图书 |

| 唯一号: | 320920020210000629 |

| 颗粒名称: | 克孜尔石窟壁画中的乐舞形象 |

| 分类号: | K879.41 |

| 页数: | 17 |

| 页码: | 227-243 |

| 摘要: | 本文介绍了克孜尔石窟壁画中的乐舞形象克孜尔石窟壁画中,绘有许多奏乐和舞蹈的场面,这为研究历史上享有盛名的龟兹音乐文化,提供了重要的形象资料。 |

| 关键词: | 克孜尔 石窟 乐舞形象 |

内容

克孜尔石窟壁画中,绘有许多奏乐和舞蹈的场面,这为研究历史上享有盛名的龟兹音乐文化,提供了重要的形象资料。早在30年代,古龟兹的音乐文化就引起了我国学者注意【注1】,近年又有专文作了论述【注2】。在这半个多世纪里,国外一些学者在考察中亚历史文化中也有涉及【注3】。这些研究,在不同程度上取得了成果,加深了我们对龟兹音乐文化的认识。但是,由于受条件的限制,过去的研究多偏重于文献记载,对龟兹石窟壁画中的乐舞形象却注意不够,抑或有所注意,也是浮光掠影,一鳞半爪。就古代文献而论,有关龟兹音乐文化的记载虽不少,但多是反映这一西域民族乐舞东传、风靡中原及被列作隋唐宫廷乐部的情况,而直接记载龟兹本地乐舞的文字则不多。我们认为,研究龟兹音乐文化,既要尽可能地掌握文献资料,又要重视现存龟兹石窟中的乐舞壁画,两者互为印证和补充,才能使这项研究工作逐步深入,从而弄清龟兹乐舞的原貌。笔者缺乏音乐舞蹈方面的专门知识,但长期在克孜尔石窟从事壁画保护研究工作,搜集整理了一些有关资料,兹不揣冒昧,撰成此文,以供研究者参考。

本文分两部分,第一部分对壁画中所见乐器和舞蹈形象,作一简要介绍;第二部分就乐舞形象看到的几个问题,谈谈自己粗浅的看法。

一、壁画中所见乐器形象克孜尔石窟壁画中绘出的乐器门类较多,据不完全统计,有弦乐、管乐和击乐器达二十余种。现将这些乐器,分述如下:

竖箜篌:壁画上见到的这种乐器,是由纵横连接的两杆和牛角形音箱所构成,箱体上开若干音孔。弦数未绘出,但从克孜尔石窟出土的木雕竖箜篌可看到有七弦【注】,库车库木吐喇石窟壁画上见到同类乐器皆绘十根以上,似乎这种乐器张弦的多少未有定数,其弦分别固定在音箱和横杆上。演奏者多取坐势,将乐器竖抱于怀中,双手弹奏,也有将纵杆尾端插入演奏者腰带内弹奏的。它在壁画上绘出的数量虽较少,但均与其他乐器配置在一起,并居于乐队的首要位置(插图一)。

琵琶:皆为半梨形,颈上部向后弯曲成一锐角,文献上所称的曲颈琵琶,就是指的这种乐器。张四弦,柱均未绘出,少数绘出轸,演奏者或取坐势,或单腿跪,将乐器横抱于胸前,用木拨弹。这种乐器在独奏、合奏和伴奏的画面中均有出现(插图二)。

五弦:是壁画上绘出较多的一种乐器,较琵琶稍细长,颈部平直,张五弦,绘出轸,复手下开一音孔(插图三)。个别绘出五个柱(插图四),第一至第四柱为通长柱,第五柱为短柱,与短柱接触的为第四和第五两弦。乘弦与第一柱之间的距离较长,各柱之间相隔的距离大致相等。这种图像虽是一个孤例,而且也较残损,仅剩器身的上半部,但却清楚说明这种乐器的柱制构造,与《乐苑》上所说“五弦四隔,孤柱一”的记载相吻【注5】。

阮咸:多为圆腹直颈,腹大颈细,复手的形式多样,开二音孔(插图五)。少数为圆腹曲颈(插图六)。皆张四弦,却未绘出柱。从江苏南京南朝墓出土竹林七贤砖刻中看【注】,这种乐器应有柱制,这里可能是画工省笔所致。演奏和组合情况,一如琵琶和五弦。

里拉:仅见一例。因壁面所限,只绘出音箱和框的大部分,可看到五根弦。演奏者将乐器横抱于胸前,左手握框,右手执拨(插图七)。如果依其器形,合理地复原未绘出的部分,那么,我们看到的正是古希腊的拨弦乐器。

排箫:是壁画上见到最多的一种管乐器,由十至十三音管组成,比较小型。多数是将长短不等的音管依次直排而成,上有二束,形成一头高、一头渐低、宛如凤翼的形状(插图八),与河南淅川春秋楚墓出土的石排箫和湖北随县战国曾侯乙墓出土竹排箫式样相同【注7】。少数是将长短相等的音管排成矩形,用蜡或其他东西充塞管端来调定声音的高低(插图九)。演奏者用双手持器吹奏,并多与其他乐器相组合。

箫:单管直吹,管身细长,从演奏者按指情况看,似开有五音孔,多用于独奏(插图一〇)。

筚篥:又称悲栗或觱篥。管身短粗,因画面漫漶,上开音孔不清(插图一一)。而从库木吐喇石窟绘出的这种乐器,却能清晰地看到正面开有七孔,管口插有哨子(插图一二)。另在克孜尔石窟壁画上还发现二例口部呈喇叭形的。按画面比例推算,其器身长27厘米、喇叭口径约10厘米,我们疑是唢呐(插图一三、一四)。唢呐虽是起源于波斯一带的吹奏乐器,到金元时期才传人我国,在文献上最早记载为明中叶散曲家王磐的《朝天子·咏喇叭》【注8】。如此两器实属唢呐,则可说是我国目前所见到的最早唢呐图像,说明唢呐传入我国的实际时间要早于文献记载。

横笛:单管横吹,演奏者多为四个指头下按音孔,用于独奏、合奏和伴奏(插图一五)。

角:短小,兽角形。演奏者头向后微仰,右手叉腰,左手举器,鼓腮吹奏(插图一六)。

法螺:别名贝,吹口开于螺壳顶角,演奏者两手紧握吹奏其器(插图一七)。

铜钹:为两圆形铜片,中部隆起如半球状,球端穿有皮绳,演奏者两手分执相击而发声(插图一八)。

大鼓:框较短,中部略隆起,有的于框壁附有环,两面蒙皮,框端用钉固定。特殊的是,这种鼓都绘于佛降魔成道图内,演奏者头戴面具,一人身背大鼓前行,鼓身横置或竖置,另一人随后举槌擂之。用意是模拟魔军向佛攻击时发出种种恐吓之声(图一九)。

鸡篓鼓:两头较小,中间较粗,状似球形,都配合鼗鼓,由一人兼奏。左手摇鼗,右手击鼓。从敦煌、吐鲁番等处见到的图像,演奏者是将鸡篓鼓抱于左臂上,既有用右手握杖敲之,也有以右手击者【注9】。而这里绘出的,演奏者不论立或跪,皆是将鸡篓鼓用带系之于左腋下,用右手指敲击。鼗的形制都是一根直柄上串着二小鼓,两侧双耳式小槌未有绘出(插图二〇)。

羯鼓:《通典》说“羯鼓正如漆桶,两头俱击,以出羯中,故号羯鼓,亦谓之两杖鼓。”【注10】《羯鼓录》说其状“如漆桶,下以小牙床承之,击用两杖”【注11】。而壁画上绘出的这种乐器框较短,框廓稍弯,演奏者交足而坐,将鼓横架于两腿之间,用双手相拍(插图二一),所见虽与文献记载有异,但这种图像在敦煌莫高窟壁画中也见到【12】,可能是较为接近原型的一种羯鼓图像。

答腊鼓:据《通典》:“答腊鼓制,广羯鼓而短,以指揩之,其声甚震,俗谓之揩鼓。”【注13】壁画上见有三例,其中两例的器形、演奏法与文献记载完全相符:鼓框扁圆,两面蒙皮,用条绳相互紧缚,演奏者将乐器悬之于颈,垂之于胸,用两手上下揩擦(插图二二)。另一例是鼓框稍长,外形略异,但就其演奏方法而论,也为一种答腊鼓(插图三)。

腰鼓、毛员鼓和都鼓:壁画上见到的腰鼓、毛员鼓和都昙鼓之类的细腰鼓共有九例除两例画面已漫漶外其余七例尚清晰可见(插图四~三〇)。据《通典》记载,腰鼓“皆广首纤腹”,“都昙鼓似腰鼓而小,以小槌击之”,“毛员鼓似都而稍大”【注4】。可知这类细腰鼓,形相似,皆为两头粗中间细,腰鼓最大,毛员鼓次之,都昙鼓又次之;演奏方法上的区别是,都昙鼓用小槌敲击,腰鼓和毛员鼓用手拍打。而从上述图像中看不到

【注9】敦煌文物研究所:《敦煌壁画》图161,文物出版社,1960年版:[日]大谷光瑞:《新西域记》上卷图版吐峪沟唐佛画断片。

槌击的情景,同时从目前所能见到的文物资料中也找不到都昙鼓用手击的旁证,这便排除了有都昙鼓的可能性。又上述图像都是单独绘于一些中心柱窟券顶腹部的菱格因缘故事画内,内容表现众生以音声供养佛的情景,不在同一幅画中,故无法比较其大小,来区分腰鼓和毛员鼓情况。为了探明它们之间的关系,我们按画面演奏者与鼓的比例作子一个推算,假定演奏者的身高为180厘米,相应扩大鼓的倍数,求出上述七例鼓身长度。发现这些鼓,除个别者外,均在50厘米左右,有一定的比例根据,绝非是画工随意图绘【注15】。如果这一假设能成立,那么,除绘于第224窟的一幅为腰鼓外,其余六例则可能为毛员鼓。

此外,在壁画上还绘有儿种鼓形,无法征之于文献;一是长筒形鼓,两端较小,中间稍粗,两面蒙皮,类似现在的腰鼓。演奏者扭动身子,左手握拳,将鼓挟抱于左腋下,右手握杖击鼓(插图三一)。二是形同前鼓,演奏者平立,鼓绘于膝上部位置,未见有系鼓的带子,原因不明。左半部画面剥落,仅看到演奏者右手持杖(插图三二)。三是圆筒形鼓,鼓框粗大,中部隆起,有两个鼓面,用条绳交错穿连以绷紧两头鼓面,演奏者将鼓斜挂于胸前,用两手击奏(插图三三)。这种鼓形在阿富汗巴米羊石窟中亦可见【注16】。

关于凤首箜篌。壁画上绘出最多的一种乐器是,其构造原理与竖箜篌相同,由一弓杆与镶贴在弓杆下、半部的弧状音箱所构成。音箱象是用皮革制做,腔内估计设有支撑的骨架。镶贴弓杆的方法是在箱体一侧开儿道口,将弓杆由音箱上口插入,穿过箱体上的口子,然后再扎紧音箱上口,以固定弓杆。也有另用儿块小皮将弓杆缝制在箱体上,在库车森木赛姆石窟第46窟正壁佛龛左侧绘出的五髻犍闼婆手执的这种乐器,便明显看到用针缝制的情况。在箱体上开口的,未见绘音孔;用小皮固定的,皆绘若于音孔。多数绘有弦,少者三根,多者十二根以上,常见的为六根(插图三四),虽然看不出是怎样拴弦的,但个别在颈部绘出轸(插图三五)。总的印象是,早期图像弓杆较粗,音箱较小,张弦较少,后期弓杆变长,音箱扩大,张弦增多。演奏者有坐、立两式,多数为横抱音箱于右胁,左手扶弓杆,右手挑弦,间或反之。也有抱音箱于一胁,用双手弹奏。尤其是一些坐奏者,将音箱搁置于腿腹部,左手扶弓杆,右手挑弦,挑弦之后又将手高高地扬过头顶,用力度似乎很大(插图三六)。看上去这种乐器较轻便,演奏方法也较自由,多以独奏和伴奏的形式出现。这种乐器在印度(插图三七)、中亚(插图三八、三九)和吐鲁番(插图四〇)、敦煌(插图四一)等地的浮雕与壁画上 也能见到。它们的共同特征是音箱皆在弓杆的下半部,呈卧式,应属于一类乐器。日本音乐史家林谦三氏认为这种乐器源于印度,原称弓形竖琴,先后经由西域或东南亚传入中国,初传时头上有着鸟形装饰,所以冠称凤首箜篌,以别于竖箜篌【注17】。从文献上看,凤首箜篌之名最早见于《隋书·音乐志》,称前凉张重华时(公元346—353年)已随天竺乐传至凉州【注18】,要比《新唐书·南蛮传》记载贞元间(公元785—805年)骠国(今缅甸)进乐有凤首箜篌为早【注19】,可见当时据以定名的这种乐器,是由西域传来的。而目前从印度、中亚到克孜尔(包括库车)一线上所看到的图像,无有一件是弓首绘凤喙的,也寻访不到鸟形的踪迹,却见有蛇头的装饰(龙的一种表示),缺乏这方面的例证。吐鲁番和敦煌虽见有绘凤首的,但绘出的窟室年代比较晚,分属于唐宋和高昌回鹘时期,并也有绘龙首的,式样未作固定,仍难作文献的证据。又鸠摩罗什译《大智度论》在讲到诸法由众缘和合时,曾以箜篌作例说明:“复有箜篌、譬喻有槽、有颈、有皮、有弦、有棍,有人以手鼓之,众缘和合而有声,如声亦不在众缘中,离众缘亦无声,以因缘和合故有声。”【注20】不难看出罗什这里举的箜篌,从形制到演奏方法,都与壁画上的乐器相同,指的就是这种乐器。罗什生长在龟兹,后至凉州、长安,在前曾游学印度,一直生活在这种乐器流传的地区,应该说他对这种乐器是熟识的,否则不会在经中一再拿这种乐器作比喻来阐明佛教义理。而他译《大智度论》的时间又为后秦姚兴弘始年间(公元399—415年)的事情,离前凉灭国不远,如果这种乐器在前凉时即有鸟形装饰,他不会不述及。这就清楚表明壁画上这种乐器,在罗什译经时只是称箜篌,并未有凤首箜篌之称。文献上风首箜篌之名可能出自中原,它是否为壁画上这种乐器似有疑问,即便如此,仅以装饰来命名,既可称凤首,也可称龙首,不够确切。因此,对壁画上这种乐器的定名,尚可研究,这里我们暂称其为弓形箜篌。

关于手鼓问题。克孜尔石窟第38窟为一中心柱窟,在此窟主室两侧壁佛说法图上端各绘有一幅天宫伎乐图。每幅七组,共十四组,每组由一对肤色不同的半身相男女组成,框范在眉拱式龛内,或合奏,或对舞,或一人伴奏,一人舞蹈,多姿多彩。其中有一组,女者手举一件涂以石青色的圆物,男者面视圆物翻转手中的璎珞。有人认为此圆物为一面镜子,舞者对镜而舞。有人则认为是手鼓,进而把这组伎乐看作是现在新疆维吾尔族手鼓舞的真实写照。说此圆物是一面宝镜,似有可能,但说它是手鼓却嫌论据不足。手鼓这种乐器虽在佛经上提到【注21】,它源于何处,何时传入,这些问题尚待进一步研究,但壁四上此圆物肯定不是手鼓图像,理由有二:一是现在新疆维吾尔族常用的手鼓(达甫),其直径多在40厘米以上,比人头大,而壁画上的圆物,比演奏者的头小得多,按画面比例推算,其直径不足19厘米,与实际手鼓大小相差太远;二是库车及南疆一带虽有一种小手鼓,其直径在25厘米左右,与壁画上的圆物大小相仿,但从壁画上绘出的鼓来看,凡是蒙皮的部位,都一律用白色来表示,而此圆物仅外缘为白色,径内是石青色,显非蒙皮的表示。据此推论手鼓这种乐器早在新疆出现,实难令人信服。

现将上述各种乐器在窟内绘出情况分类统计列表如下(表一):

二、壁画上所见舞蹈形象

在克孜尔石窟壁画中,除绘出各种乐器外,还绘有一些舞蹈形象,在此并作一述。有必要说明一下,因壁画上带动态的形象较多,为了避免混淆,这里所说的舞蹈,限定在:一是天宫伎乐图内的有关形象;二是虽属其他题材的画面,但从内容上看,确实是表现舞蹈的部分。就目前所见,比较明显的一类是独舞,分徒手舞和道具舞两种。徒手舞有男有女,以女性居多。男性多为菩萨装,头戴宝冠,上身袒露,下著裙裤;女性除个别为世俗装外,多绘成裸体形象,通身只以帔帛或璎珞作装点。无论男女,舞者的躯体倾斜度都比较大,有冲身、靠身和移身等姿态。手势有捻指、弹指、正托掌、反托掌和胸前摊掌,明显看到抬肘的动作多,手臂均超过肩部。在步法上,虽因有的画面下半部残泐,无法窥其全貌,但见有前踏步、抬腿和掖腿等动作,多为行进式和跑跳式。带道具的舞蹈多为旋转式,所带道具以长巾为主,舞者多绘成男性,借助手中飞动的长巾,在小圆毯上表演急速旋转的动作,给人一种风驰电掣般的感觉。从动态看,这类舞蹈矫健刚劲,热情奔放,节奏强烈,运动幅度大,完全是以动作为主的舞蹈形象(插图四二)。

另一类是双人舞,亦可分半身相和全身相两种。在半身相的部分中,虽也见有不少精彩的舞蹈场面,但因形象不够完善,难以言明,这里从略,仅着重介绍一下全身相的双人舞。这种双人舞多数绘于中心柱窟后室西端壁,部位很固定。舞者也为肤色各异的一男一女,男者服饰仍作菩萨装,有的手臂搭在女者肩上,有的搂着女者脖子,有的甚至用手抚摸女者乳房,行为相当放纵。女者虽亦是世俗打扮,但穿着特别引人注目的喇叭裤,弹奏着弓形箜篌,柔情蜜意地笑望男者。男女的身躯皆作三道弯式,双脚 作半足尖的交叉步,似在边弹、边唱、边舞。这类双人伴舞的场面,主要绘在克孜尔中心柱窟后室壁面,应与反映佛涅槃的题材有关。据佛经记载,应是描绘佛度善爱犍闼婆王。据《根本说一切有部毘奈耶杂事》记载,善爱犍闼婆王擅长音乐,但很傲慢,不热心供养佛。佛临涅槃时,天帝释令其前往双林作乐供养,而善爱仍“于自宫中作乐观戏,情生爱著”。佛决定在涅槃前度化他,即化身为乐神,手持琉璃箜篌(即弓形箜篌),至三十三天犍闼婆王宫与其共奏音乐,并以神力降伏善爱犍闼婆王【注22】。既然是佛度善爱犍闼婆王,是否壁画上的男者为佛的化身,女者为善爱犍闼婆王呢?非也。因经中讲得清楚,善爱犍闼婆王属男性,壁画上的男者无疑应是善爱犍闼婆王,非佛化身。那么女性又是谁呢?我们认为是善爱犍闼婆王王妃。这一点,《长阿含经》卷十《释提桓因问经》、《中阿含经》卷三十三《释问经》和《杂宝藏经》卷五《帝释问事品》中都讲到,还在善爱作犍闼婆王子时,天帝释为感其弹琴引荐之恩,就曾许诺由善爱代其父作王,并以一贤女妻之【注23】。当然各经称犍闼婆王名不一,但犍闼婆王实有王妃。再从图像看,他们那种情意缠绵的样子,也绝非一般的关系。若是这一推测无误的话,则看出壁画上这对男女所表现的,不是善爱犍闼婆王与王妃“于自宫中作乐观戏,情生爱著”,便是善爱犍闼婆王归依佛后携妃作乐供养的情景,可见将他们定为舞蹈是有内容依据的。其实,慧皎在《高传》中对此早已作了说明【注24】。

与佛度善爱犍闼婆王类似的形象,还见于一些佛本生故事图、佛说法图和僧人习禅图内。这些形象反映的又是什么内容呢?除佛本生故事图内的内容尚不明外,绘于佛说法图内的,其头冠上皆伸出若干蛇头,表明它的内容与龙王有关,可能是描绘佛成道后,迦荼龙王与龙妃前来听法,并作乐赞颂【注25】绘于习禅图内的,不外乎是渲染僧人习禅不为身外一切所动,一心端坐思维的功力。看得出来,这些形象在内容上也都与舞蹈有联系,同样可视作双人舞的造型。

但就风格而论,这类双人舞与独舞迥异,舞者在表演时移动的范围比较小,主要是通过轻歌曼舞来表达思想感情,带有一定的叙事性质。因这类舞蹈不仅形象富有鲜明的特色,而且唯见于克孜尔石窟壁画上,为便于分析研究,我们将其中比较完整的画面,集中刊行于此(插图四三)。

此外,在克孜尔壁画中,还有儿幅天宫伎乐图,其构图不是采取一组一龛的形式,而是在一横列式的通栏内,中间绘佛或菩萨,两边分列四或六身半身相伎乐,有点近似群舞(插图四四)。但细心观察,即可发现图内伎乐面向极不一致,舞队很不整饬,其间存在着明显的组合现象,可作如下分解:

通过分解,清楚看到这些天宫伎乐图,实由若干独舞和双人舞所合成,舞者的服饰、姿态和伴奏乐器虽多同独舞和双人舞,但可注意的是紧邻佛和菩萨的儿身伎乐,有的双手合十,有的持有莲花,可能是属于一边合掌打指、一边应节舞蹈的形象。前已述及,克孜尔石窟壁画中绘出的乐器和舞蹈,存在一定的组合关系。下面我们再来看看这种组合情况。为便于介绍,现将一部分能看出它们组合关系的画面统计列表如下(表二):

从表中看到,克孜尔壁画上的乐器多为两种相组合,最多的为四种乐器配置在一起,而且主要是管弦乐器,击乐器组合不多。舞蹈主要有独舞和双人舞。乐舞两者是紧密结合的,多数舞蹈皆有乐器伴奏,也有吹指、歌唱为舞蹈伴奏的,而伴奏的乐器一般都比较少,只有一二种,常见的为竖箜篌、弓形箜篌和五弦等

以上情况表明,克孜尔石窟壁画上所见乐舞,已有一定的组合,但无论是乐者还是舞者,其人数都不多,未见有大型乐舞的场面。库车库木吐喇、森木赛姆和克孜尔尕哈等石窟壁画上,除有些汉风窟绘有钟、笙、忽 (13)第179窟后室(14)第181窟后室雷、琴、柏板等乐器外,其配器、舞容和乐舞组合情况,与此也大致相仿。

三、从乐舞形象看到的几个问题

通过以上对克孜尔石窟壁画中乐器和舞蹈的介绍,结合有关的文献记载,再就儿个问题作些初步探讨。

(一)壁画上的乐舞形象,在一定程度上反映了历史上的龟兹音乐文化。克孜尔壁画中的乐舞形象非常丰富,为克孜尔壁画的重要组成部分。尽管这些乐舞形象属于宗教性质,表现的是所谓犍闼婆之类的天乐,画工在绘制壁画时,参照外来的粉本,是毫无疑义的,但必然也糅合了当地的乐舞成份。这是因为,一种新的宗教,要在一个陌生的地区和民族中间传播,并取得当地群众的信任,就要与原先的传统思想文化相结合,才能流传。对于这一点,唐代佛教史家道宣在《续高僧传》中说得很明白:“梵者,净也,实帷天音。色界诸天来觐佛者,皆陈赞颂。经有其事,祖而习之。故存本因,诏声为梵。然彼天音,未必同此。故东川诸梵,声唱尤多。其中高者,则新声助哀,般遮屈势之类也。地分郑、魏,声亦参差。然其大途,不爽常习。江表关中,巨细天隔。岂非吴越志扬,俗好浮绮,致使音颂所尚,唯以纤婉为工;秦壤雍冀,音词雄远,至于咏歌所被,皆用深高为胜……京辅常传,则有大小两梵;金陵昔弄,亦传长短两行。事属当机,不无其美……故知神州一境,声类既各不同,印度之与诸蕃,咏颂居然自别……”【注26】从他的这段话中可知,我国古代的佛教音乐,虽是沿用印度方俗,称之为天乐,但为了更好地宣传佛教思想,争取更多的信众,皆极注意吸收各地民间音乐,因而不同地区的佛教音乐有其不同的特点,中原与西域都是这样。所谓天乐,实际上具有民间音乐的因素。

佛教音乐是如此,作为佛教音乐图像的克孜尔乐舞壁画也无有例外。我们从壁画上看到,这里的一些佛降魔成道图,均绘有擂大鼓的场面,摸拟魔军向佛攻击时发出的种种恐吓之声。查阅佛经,虽在《佛本行集经》卷二十九偈中有“天魔军众忽然集,处处打鼓震地噪”之句,但在印度、敦煌和云冈等石窟的佛降魔成道图内却未曾寓目,可说是这里壁画的特有表现手法。究其原因,固然是与壁画题材所据之经有关,但就形象来源而言,肯定和龟兹“苏莫遮”假面戏有某种联系。据文献记载,龟兹每年七月要举行群众性的“苏莫遮”大会,会间人人佩戴假面具,或作怪兽之状,或作鬼神之形,或用泥水泼洒行人,或用绳索钩套行人,男女昼夜尽情歌舞,场面热烈风趣【注27】。这些歌舞均有乐队伴奏,使用的乐器有多种,而主奏乐器便是大鼓【注28】。从壁画中看到的擂大鼓魔军,负鼓者作人身象首,击鼓者为面目狰狞的夜叉,其形象与文献所记龟兹“苏莫遮”假面戏相象。龟兹“苏莫遮”是一种伴随佛教而传入的歌舞活动(传入我国中原地区的称为“乞寒戏”),与佛教有着密切的关系,它被用来作壁画素材极为自然。

类似的事例很多。那么,是否就可认为克孜尔壁画上的这些形象即是龟兹乐舞呢?这当然不能,但至少可以说从一个侧面反映了龟兹乐舞的 情况。如果不是这样,就难以解释各地佛教音乐图像为何有千差万别的不同,事实恰恰是由于有特别繁盛的龟兹音乐文化作基础,画工们才能绘制出这般众多栩栩如生和富有艺术特色的乐舞形象来。

(二)龟兹音乐文化主要是龟兹人民的创造。龟兹自古以来音乐文化发达,这既可从玄奘《大唐西域记》里关于龟兹“管弦伎乐、特善诸国”的称誉中看到,也可从克孜尔石窟乐舞壁画上得到证实。为什么一个不大的城邦国,它的音乐文化能达到这种高的程度?这除了地处“丝绸之路”,便于吸收外来文化,立国后又处在长期政治稳定、经济繁荣这些地理条件和社会因素外【注29】,一个基本原因。便是龟兹人民致力于创造的结果。据文献记载,龟兹人“俗善歌舞”【注30】,一向有着喜爱歌舞的习俗,而每年举行的“苏莫遮”歌舞活动,不仅带有全民性,而且兼有表演、观摩和交流的意义。同时,龟兹人民还十分注意采缀各种自然音响来谱写乐曲,丰富创作内容,据说唐代流行中原的著名羯鼓曲“耶婆瑟鸡”,最初便是龟兹人民采缀滴水之音谱成的【注31】。既有安定的社会环境,又有能歌善舞的习俗,并又注意融合、继承和创新,这就必然促进音乐文化的昌盛,孕育成一种具有显明西域地方特色的乐舞流派。

也许有人看到壁画上绘出的许多乐器,有的传自中原,如排箫、阮咸;有的传自印度,如弓形箜篌、五弦;有的传自波斯,如竖箜篌、琵琶,甚至出现里拉这种古希腊的乐器。看到舞者躯干部分的动态含有印度和西亚风味,因而认为龟兹乐舞系由各种文化要素混合而成。诚然,龟兹音乐文化在其形成和发展进程中,较多地吸收了外来的成份,可能受印度的影响更为深些,但是,龟兹人民在音乐文化上的创造,不仅在文献上有明确记载,而且在克孜尔石窟乐舞壁画上亦有迹可寻,除具体地看到他们所发明的、后成为隋唐燕乐中重要定律之器筚篥外【注32】,还清楚地看到他们怎样根据本民族的爱好和需要,对一些外来乐器的构造和演奏方法进行革新的情况。如阮咸,在我国中原地区见到的均为圆腹直颈,而壁画上绘出的这种乐器,既有保持中原地区原型的,又有在原型基础上加以改制,变成圆腹曲颈的,形同曲颈琵琶。这种形制的阮咸,显系是曲颈琵琶的变体。又如弓形箜篌,从原产地印度及中亚地区的图像看;其弦皆是直接捆扎在弓杆上,演奏者(指胁持乐器者)均为单手弹奏。而克孜尔壁画上绘出的弓形箜篌,已在弓杆上绘出轸,表明可随时调整弦的紧松度,比将弦捆扎在弓杆上,靠上下移动来调节紧松度,要方便得多。演奏方法也由单手弹奏,发展到双手弹奏和挑弦,大大丰富了演奏技巧,增加了表现力。再如五弦,壁画上绘出的这种乐器,与发祥地印度浮雕中的相比,琴杆要长,轸槽部分明显呈现楔形,演奏方法也有了改进。从一些文物资料中看,五弦至迟已于北齐传入中原,而传入中原的这种乐器,其形制和奏法便与壁画绘出的相同【注33】。的情况依然,它虽与印度、西亚甚至缅甸所见形象有一定联系,但从壁画上看到的弹指、合掌、打指等动作,应是龟兹特有舞蹈技艺的形象 反映【注34】。所有这些都说明龟兹人既善于吸收外来音乐文化,更善于发挥利用,并加以发展。正是这种创造精神,才取得如此杰出的成就。

(三)龟兹音乐文化较早便形成自己的规模。在谈这个问题之前,我们先看一段文献记载。《资治通鉴》在讲到前秦将领吕光伐龟兹后的归留问题时指出:“吕光以龟兹饶乐,欲留居之。天竺沙门鸠摩罗什谓光曰:‘此凶亡之地,不足留也;将军但东归,中道自有福地可居。’光乃大飨将士,议进止,众皆欲还。乃以驼二万余载外国珍宝奇玩,驱骏马万余匹而还。”【注35】此事发生在东晋孝武帝太元十年(公元385年)。此记载虽不是直接讲龟兹音乐文化,但从这一资料中看出,早在公元四世纪时,龟兹已是一处物产富庶、音乐文化较发达的地方。吕光想留居龟兹,除考虑到前秦政权岌岌可危,东归后自己的政治前途外,贪图龟兹的“饶乐”,打算割据称霸一方,也是一个重要因素,以至东归时不惜征用大批运输力量尽载而去,使龟兹遭受一次空前的洗劫,但在客观上却导致了历史上龟兹乐舞首次大规模东传的情况。那么,此时龟兹乐舞具有什么样的规模呢?文献上不曾讲到,但从克孜尔石窟壁画上可作些推测。上已述及,这里的第38窟主室两侧壁佛说法图上端各绘有一幅乐舞兼备的天宫伎乐图,所见的乐器有弓形箜篌、五弦、阮咸、里拉、排箫、筚篥、横笛、唢呐、铜钹和答腊鼓(详见表一),舞蹈有独舞、双人舞,乐舞之间的组合也甚为清楚(详见表二)。由于这两幅天宫伎乐图绘出的乐舞众多,德人曾将此窟誉之为“乐队洞”(H?hlemitdemMusikercher)。若将这两幅天宫伎乐图内的乐舞与克孜尔整个乐舞作一对比,看出除波斯系的竖箜篌、琵琶及鼓乐外,龟兹乐中的多数管弦乐器,两类主要舞蹈形式都已出现,两种乐器相组合的情况比较普遍,大部分舞蹈都有乐器伴奏。这两幅天宫伎乐图保存完好,未发现有后人修补的痕迹,属于一次性制作完成。它的天宫装饰是下为托梁,上为凹凸条栏墙,眉拱式龛楣皆饰以鱼鳞纹,两端为单叶忍冬,由希腊爱奥尼亚式柱头承托。这种装饰结构虽有它的特点,但大体与敦煌莫高窟早期北朝窟的天宫伎乐图相同。据有的学者研究,敦煌早期北朝窟开凿于公元五世纪上叶【注36】又此窟主室两侧壁与券顶转折处作一层叠涩线,不是枭混,属于克孜尔早期中心柱窟的建筑式样,因此这两幅天宫伎乐图制作年代最迟不晚于公元四世纪末或五世纪初有关部门对此的碳14年代测定也证明了此点【注37】这就给我们提供子7四世纪前后龟兹音乐文化的重要参考材料,窥知此时龟兹乐舞虽还不很完备,但基本上已形成自己的规模。当然,此时龟兹乐舞仍处在发展中,其高度发展阶段,可能是在公元五、六世纪吸收了波斯音乐文化及鼓乐之后。据文献记载龟兹鼓乐很著名,是龟兹乐的另一特色,对中原地区影响极人【注38】。而这种发达情况,也可从克孜尔壁画上看到一些,就是这里不仅绘出多种类型的鼓,而且演奏者多作击鼓而舞的姿态,似乎鼓与舞之间密不可分。尽管这些都是一些片影,但对我们了解当时极盛一时的龟兹鼓乐不无裨益。

(四)隋唐宫廷的龟兹乐,并非是龟兹本地乐舞的原貌。如前所述,自公元四世纪末吕光伐龟兹导致龟兹乐舞大规模东传后,又经北魏、北周、北齐间源源不断地输入,特别是经北周武帝与突厥联姻,由突厥公主将以龟兹为代表的庞大西域乐舞团体带到长安后,更是为中原音乐文化注入了新的活力【注39】至隋唐之世,龟兹乐舞风靡中原,9深受朝野各阶层人士欢迎,被列作宫廷乐舞中的一部。但隋唐宫廷龟兹乐,并不是成套搬用龟兹乐舞,而是将从十六国以来二百多年中先后流传中原各地的龟兹乐舞搜集而成。关于这方面的情况,《隋书·音乐志》记载较详:“龟兹者,起自吕光灭龟兹,因得其声。吕氏亡,其乐分散,后魏平中原,复获之。其声后多变易。至隋有‘西国龟兹’、‘齐朝龟兹’、‘土龟兹’等,凡三部。开皇中,其器大盛于闾闬”,以至朝廷不能禁。经过搜集的隋唐宫廷龟兹乐,其乐器、乐曲、乐工、舞者的人数和服饰,《隋书音乐志》、《旧唐书·音乐志》、《新唐书·礼乐志》、《唐六典》和《通典》均有记载【注40】。从这些记载中可看出,各书所记的情况不尽相同,《隋书》和《旧唐书》所记乐器为十五种,《新唐书》为十八种,《唐六典》和《通典》分别为十六和十四种。乐工员额和歌舞曲调仅《隋书》作有记载。舞者除《隋书》未载外,均记为四人,《旧唐书》和《通典》并记载了乐工和舞者的穿着打扮,《新唐书》甚至对演出场地的布置也作了描述。比较各书,《隋书》、《旧唐书》、《唐六典》和《通典》所记情况较为接近,《新唐书》较前儿书复杂,说明隋唐两代宫廷龟兹乐有些不同,即便是唐代的宫廷龟兹乐,其前后也有变化。这种不同和变化,便是对当时搜集起来的龟兹乐舞加以编制的一种信息,而且这种编制在不断地进行,可说终隋唐两代而未停止过【注41】。如果我们再将上述各书所记乐器和舞蹈,与克孜尔壁画中绘出的乐舞形象作一对照,两者之间的异同尤为清楚。如壁画上见到的弓形箜篌,从绘出图像的丰富程度和位置显要来看,应是龟兹人民较为喜爱而又广泛使用的一种乐器,若按龟兹本地乐舞的编制,当有弓形箜篌,但在隋唐宫廷龟兹乐中却未有此器,可能是宫廷艺人在配置过程中作了舍弃。又如筝,众所周知,这是一种古老的中原乐器,既未见文献上有传入龟兹的记载,壁画上也没有绘出,其用于唐代宫廷龟兹乐,明显是为丰富龟兹乐音色,加强它的表现力而编入的【注42】。再如舞蹈,从画中看到的表演形式多为独舞和双人舞,而文献所记的龟兹乐舞者均为四人,这可能是随着乐队组织的扩大,相应地增加舞者人数,以增强舞蹈的气势。其实四人舞,表演时仍是以双人舞为基本组合。这些异同之处,充分表明隋唐宫廷龟兹乐与龟兹本地乐舞是有区别的,两者不能等同和替代。其区别在于:龟兹本地乐舞带有浓厚的民族民间的形态,其内容和形式比较丰富多彩而又生动活泼;隋唐宫廷龟兹乐是经过加工整理的大型宫廷乐舞组织,它既保持了龟兹本地乐舞的基本特色,也根据宫廷的需要与好尚作了若干改变,并融合了中原传统的音乐文化,成为程式比较固定的皇家音乐。因此,切不

《隋书·音乐志》:龟兹者,“其歌曲有善善摩尼,解曲有婆伽儿,舞曲有小天,又有疏勒盐。其乐器有竖箜篌,琵琶、五弦、笙、笛、箫、筚篥、毛员鼓、都昙鼓、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡篓鼓、铜钹、贝等十五种,为一部。工二十人。

《旧唐书·音乐志》:“龟兹者,工人皂丝布头巾,绯丝布袍、锦袖、绯布裤。舞者四人,红抹额,绯袄、白裤带,乌皮靴。乐用竖箜篌一、琵琶一、五弦琵琶一、笙一、横笛一、箫一、筚篥一、毛员鼓一、都昙鼓一、答腊鼓一、腰鼓一、羯鼓一、鸡篓鼓一、铜钹一、贝一。毛员鼓今亡。”

《新唐书·礼乐志》“龟兹伎,有弹筝、竖箜篌、琵琶、五弦、横笛、笙、箫、觱篥、答腊鼓、毛员鼓、都昙鼓、侯提鼓、鸡篓鼓、腰鼓、齐鼓、担鼓、贝,皆一;铜钹二。舞者四人。设五方师子,高丈余,饰以方色。每师子有十二人,画衣、执红拂,首加红抹,谓之师子郎。”

《唐六典》:“龟兹伎,竖箜篌、琵琶、五弦、笙、箫、横笛、觱篥各一,铜钹二,答腊鼓、毛员鼓、都昙鼓、羯鼓、候提鼓、腰鼓、鸡篓鼓、贝各一,舞四人。” 《通典》:“龟兹乐工二人,皂丝布头巾,绯丝布袍、锦袖、绯布裤。舞四人,红抹额,绯白裤奴,乌皮靴。乐用竖箜篌一、琵琶一、五弦琵琶一、笙一、横笛一、箫一、筚篥一、答腊鼓一、腰鼓一、羯鼓一、毛员鼓一(今亡)、鸡篓鼓一、铜钹二、贝一。”可将文献所记的隋唐宫廷龟兹乐与龟兹本地乐舞混为一谈。

(五)新疆维吾尔族民间乐舞与古龟兹音乐文化,有着一定的继承关系。维吾尔族是一个历史悠久、能歌善舞的民族。据文献记载,原属匈奴,北魏时称高车、或称敕勒,散居在漠北一带。隋时,内有一部曰韦纥,在反抗突厥贵族的压迫中,曾同仆骨诸部结成部落联盟。唐时称回纥,由于助郭子仪平安史之乱,与唐一直保持友好的关系,于贞元四年(公元788年)赐号回鹘。开成五年(公元840年)为黠戛斯所败,大部西迁至今新疆东南部,定居在高昌、龟兹等地区。从此,维吾尔族在与当地上著民族的融合中,逐渐吸收了包括龟兹在内的当地民族文化,丰富和发展了本民族文化。虽从公元一三世纪前后,伊斯兰教传入新疆,居住在这里的各族随着宗教信仰的改变,原有的文化也发生重大变化,然而,作为一个民族和地区的文化,无论社会和信仰如何剧变,它总会得到一些传承,古龟兹音乐文化对新疆维吾尔族民间乐舞的影响也不例外。当然,新疆幅员辽阔,历史融合的情况不同,发展也不平衡,各地区继承的程度也非一致,这是一个需作广泛研究和深入探讨的课题,不是本文所能包涵的,在此只是想提出这一问题,并就克孜尔石窟壁画上所见情况作一概述。如壁画上绘出的筚篥,在我国中原地区除古老乐种犹有传习外,一般都不再使用,而在新疆维吾尔族民间当中流行一种叫作“皮皮”(巴拉曼)的管乐器,不仅名称的语音、器形与筚篥近似,而且还有“龟兹角”的调名,明显为龟兹筚篥的遗制。从壁画上看到,唢呐早在一千五百多年前便在龟兹地区出现,它不仅被维吾尔族人民直接沿用下来,而且发展成为民间音乐歌舞中一种重要乐器。壁画上其他一些乐器,虽已不为今天维吾尔族人民所使用,但仍能看到某些相类之处。如曲颈阮咸,有可能与现在维吾尔族所用的“热瓦甫”有渊源关系。又如现在新疆叶尔羌河畔的麦盖提、巴楚、莎车、阿瓦提一带流行的“刀朗热瓦甫”,不仅形制与壁画上所绘的五弦相似,而且演奏者抱持乐器的方法也与壁画上所见一样。再看舞蹈,壁画上绘出的多为独舞和双人舞,即使是群舞,也是儿组独舞和双人舞的组合。现在维吾尔族民间舞蹈,流行的也是独舞和双人舞,如“麦西来甫”歌舞晚会,看上去有很多男女参加,是一种群舞,但分开来看,也只是众多的双人舞而已。这种队形的相似,想必不是偶然现象,而是龟兹乐舞的遗风。新疆维吾尔族民间流行的还有一种称“来帕尔”的双人舞,表演者为一男一女,表演时一问一答,边歌边舞,深受本民族人民的喜爱。这种表演形式,与壁画中所见乐舞形象类似,这可能与民族习性和居住环境密切相关,但也可看出它们之间的文化联系。在舞姿上,新疆维吾尔族舞蹈由于受伊斯兰教的影响,舞者的身段一般都很挺拔,躯于部分的动态较少,与壁画中绘出不同;但手、脚的许多动作,如抬肘、翻掌、绕腕和行进式的步法等,却与壁画中的舞者相同。新疆维吾尔族民间舞蹈中常见的弹指和合掌打指动作,在壁画中也有表现,显然也是继承了龟兹人的舞技。新疆维吾尔族舞蹈的基本动作是 旋转,这种动律可追溯到古代西域的胡旋舞。唐代诗人白居易在《胡旋女》诗中,对此舞曾作了非常生动的描述,舞者“心应弦,手应鼓,弦鼓一声双袖举,回雪飘摇转蓬舞。左旋右转不知疲,千匝万周无已时。人间物类无可比,奔车轮缓旋风迟”43。这种具有高度技巧、以各种旋转动作为主的舞姿,在克孜尔壁画上也可见到。目前虽还不能肯定壁画上的这些舞蹈,就是历史上的胡旋舞,但其舞姿与诗文描写甚为相符,流风余韵,绵延不绝。从壁画上还看到,鼓常与舞蹈伴奏,而新疆维吾尔族民间歌舞也是如此,虽现在是用手鼓代替了过去的各种细腰鼓,但鼓在伴舞中的地位和作用是显而易见的,与龟兹乐舞也是一脉相承。总之,我们从壁画上看到新疆维吾尔族民间音乐歌舞的许多方面,是直接或间接地继承了古龟兹乐舞的传统,以至两者韵律基本一致。今天,我们攀缘克孜尔石窟,观赏这里壁画上乐舞形象,不仅如在阅读一部辉煌的古龟兹音乐文化史,而且犹如置身于绚丽多姿的现代维吾尔族民间音乐歌舞之中。

一九八二年元月

本文分两部分,第一部分对壁画中所见乐器和舞蹈形象,作一简要介绍;第二部分就乐舞形象看到的几个问题,谈谈自己粗浅的看法。

一、壁画中所见乐器形象克孜尔石窟壁画中绘出的乐器门类较多,据不完全统计,有弦乐、管乐和击乐器达二十余种。现将这些乐器,分述如下:

竖箜篌:壁画上见到的这种乐器,是由纵横连接的两杆和牛角形音箱所构成,箱体上开若干音孔。弦数未绘出,但从克孜尔石窟出土的木雕竖箜篌可看到有七弦【注】,库车库木吐喇石窟壁画上见到同类乐器皆绘十根以上,似乎这种乐器张弦的多少未有定数,其弦分别固定在音箱和横杆上。演奏者多取坐势,将乐器竖抱于怀中,双手弹奏,也有将纵杆尾端插入演奏者腰带内弹奏的。它在壁画上绘出的数量虽较少,但均与其他乐器配置在一起,并居于乐队的首要位置(插图一)。

琵琶:皆为半梨形,颈上部向后弯曲成一锐角,文献上所称的曲颈琵琶,就是指的这种乐器。张四弦,柱均未绘出,少数绘出轸,演奏者或取坐势,或单腿跪,将乐器横抱于胸前,用木拨弹。这种乐器在独奏、合奏和伴奏的画面中均有出现(插图二)。

五弦:是壁画上绘出较多的一种乐器,较琵琶稍细长,颈部平直,张五弦,绘出轸,复手下开一音孔(插图三)。个别绘出五个柱(插图四),第一至第四柱为通长柱,第五柱为短柱,与短柱接触的为第四和第五两弦。乘弦与第一柱之间的距离较长,各柱之间相隔的距离大致相等。这种图像虽是一个孤例,而且也较残损,仅剩器身的上半部,但却清楚说明这种乐器的柱制构造,与《乐苑》上所说“五弦四隔,孤柱一”的记载相吻【注5】。

阮咸:多为圆腹直颈,腹大颈细,复手的形式多样,开二音孔(插图五)。少数为圆腹曲颈(插图六)。皆张四弦,却未绘出柱。从江苏南京南朝墓出土竹林七贤砖刻中看【注】,这种乐器应有柱制,这里可能是画工省笔所致。演奏和组合情况,一如琵琶和五弦。

里拉:仅见一例。因壁面所限,只绘出音箱和框的大部分,可看到五根弦。演奏者将乐器横抱于胸前,左手握框,右手执拨(插图七)。如果依其器形,合理地复原未绘出的部分,那么,我们看到的正是古希腊的拨弦乐器。

排箫:是壁画上见到最多的一种管乐器,由十至十三音管组成,比较小型。多数是将长短不等的音管依次直排而成,上有二束,形成一头高、一头渐低、宛如凤翼的形状(插图八),与河南淅川春秋楚墓出土的石排箫和湖北随县战国曾侯乙墓出土竹排箫式样相同【注7】。少数是将长短相等的音管排成矩形,用蜡或其他东西充塞管端来调定声音的高低(插图九)。演奏者用双手持器吹奏,并多与其他乐器相组合。

箫:单管直吹,管身细长,从演奏者按指情况看,似开有五音孔,多用于独奏(插图一〇)。

筚篥:又称悲栗或觱篥。管身短粗,因画面漫漶,上开音孔不清(插图一一)。而从库木吐喇石窟绘出的这种乐器,却能清晰地看到正面开有七孔,管口插有哨子(插图一二)。另在克孜尔石窟壁画上还发现二例口部呈喇叭形的。按画面比例推算,其器身长27厘米、喇叭口径约10厘米,我们疑是唢呐(插图一三、一四)。唢呐虽是起源于波斯一带的吹奏乐器,到金元时期才传人我国,在文献上最早记载为明中叶散曲家王磐的《朝天子·咏喇叭》【注8】。如此两器实属唢呐,则可说是我国目前所见到的最早唢呐图像,说明唢呐传入我国的实际时间要早于文献记载。

横笛:单管横吹,演奏者多为四个指头下按音孔,用于独奏、合奏和伴奏(插图一五)。

角:短小,兽角形。演奏者头向后微仰,右手叉腰,左手举器,鼓腮吹奏(插图一六)。

法螺:别名贝,吹口开于螺壳顶角,演奏者两手紧握吹奏其器(插图一七)。

铜钹:为两圆形铜片,中部隆起如半球状,球端穿有皮绳,演奏者两手分执相击而发声(插图一八)。

大鼓:框较短,中部略隆起,有的于框壁附有环,两面蒙皮,框端用钉固定。特殊的是,这种鼓都绘于佛降魔成道图内,演奏者头戴面具,一人身背大鼓前行,鼓身横置或竖置,另一人随后举槌擂之。用意是模拟魔军向佛攻击时发出种种恐吓之声(图一九)。

鸡篓鼓:两头较小,中间较粗,状似球形,都配合鼗鼓,由一人兼奏。左手摇鼗,右手击鼓。从敦煌、吐鲁番等处见到的图像,演奏者是将鸡篓鼓抱于左臂上,既有用右手握杖敲之,也有以右手击者【注9】。而这里绘出的,演奏者不论立或跪,皆是将鸡篓鼓用带系之于左腋下,用右手指敲击。鼗的形制都是一根直柄上串着二小鼓,两侧双耳式小槌未有绘出(插图二〇)。

羯鼓:《通典》说“羯鼓正如漆桶,两头俱击,以出羯中,故号羯鼓,亦谓之两杖鼓。”【注10】《羯鼓录》说其状“如漆桶,下以小牙床承之,击用两杖”【注11】。而壁画上绘出的这种乐器框较短,框廓稍弯,演奏者交足而坐,将鼓横架于两腿之间,用双手相拍(插图二一),所见虽与文献记载有异,但这种图像在敦煌莫高窟壁画中也见到【12】,可能是较为接近原型的一种羯鼓图像。

答腊鼓:据《通典》:“答腊鼓制,广羯鼓而短,以指揩之,其声甚震,俗谓之揩鼓。”【注13】壁画上见有三例,其中两例的器形、演奏法与文献记载完全相符:鼓框扁圆,两面蒙皮,用条绳相互紧缚,演奏者将乐器悬之于颈,垂之于胸,用两手上下揩擦(插图二二)。另一例是鼓框稍长,外形略异,但就其演奏方法而论,也为一种答腊鼓(插图三)。

腰鼓、毛员鼓和都鼓:壁画上见到的腰鼓、毛员鼓和都昙鼓之类的细腰鼓共有九例除两例画面已漫漶外其余七例尚清晰可见(插图四~三〇)。据《通典》记载,腰鼓“皆广首纤腹”,“都昙鼓似腰鼓而小,以小槌击之”,“毛员鼓似都而稍大”【注4】。可知这类细腰鼓,形相似,皆为两头粗中间细,腰鼓最大,毛员鼓次之,都昙鼓又次之;演奏方法上的区别是,都昙鼓用小槌敲击,腰鼓和毛员鼓用手拍打。而从上述图像中看不到

【注9】敦煌文物研究所:《敦煌壁画》图161,文物出版社,1960年版:[日]大谷光瑞:《新西域记》上卷图版吐峪沟唐佛画断片。

槌击的情景,同时从目前所能见到的文物资料中也找不到都昙鼓用手击的旁证,这便排除了有都昙鼓的可能性。又上述图像都是单独绘于一些中心柱窟券顶腹部的菱格因缘故事画内,内容表现众生以音声供养佛的情景,不在同一幅画中,故无法比较其大小,来区分腰鼓和毛员鼓情况。为了探明它们之间的关系,我们按画面演奏者与鼓的比例作子一个推算,假定演奏者的身高为180厘米,相应扩大鼓的倍数,求出上述七例鼓身长度。发现这些鼓,除个别者外,均在50厘米左右,有一定的比例根据,绝非是画工随意图绘【注15】。如果这一假设能成立,那么,除绘于第224窟的一幅为腰鼓外,其余六例则可能为毛员鼓。

此外,在壁画上还绘有儿种鼓形,无法征之于文献;一是长筒形鼓,两端较小,中间稍粗,两面蒙皮,类似现在的腰鼓。演奏者扭动身子,左手握拳,将鼓挟抱于左腋下,右手握杖击鼓(插图三一)。二是形同前鼓,演奏者平立,鼓绘于膝上部位置,未见有系鼓的带子,原因不明。左半部画面剥落,仅看到演奏者右手持杖(插图三二)。三是圆筒形鼓,鼓框粗大,中部隆起,有两个鼓面,用条绳交错穿连以绷紧两头鼓面,演奏者将鼓斜挂于胸前,用两手击奏(插图三三)。这种鼓形在阿富汗巴米羊石窟中亦可见【注16】。

关于凤首箜篌。壁画上绘出最多的一种乐器是,其构造原理与竖箜篌相同,由一弓杆与镶贴在弓杆下、半部的弧状音箱所构成。音箱象是用皮革制做,腔内估计设有支撑的骨架。镶贴弓杆的方法是在箱体一侧开儿道口,将弓杆由音箱上口插入,穿过箱体上的口子,然后再扎紧音箱上口,以固定弓杆。也有另用儿块小皮将弓杆缝制在箱体上,在库车森木赛姆石窟第46窟正壁佛龛左侧绘出的五髻犍闼婆手执的这种乐器,便明显看到用针缝制的情况。在箱体上开口的,未见绘音孔;用小皮固定的,皆绘若于音孔。多数绘有弦,少者三根,多者十二根以上,常见的为六根(插图三四),虽然看不出是怎样拴弦的,但个别在颈部绘出轸(插图三五)。总的印象是,早期图像弓杆较粗,音箱较小,张弦较少,后期弓杆变长,音箱扩大,张弦增多。演奏者有坐、立两式,多数为横抱音箱于右胁,左手扶弓杆,右手挑弦,间或反之。也有抱音箱于一胁,用双手弹奏。尤其是一些坐奏者,将音箱搁置于腿腹部,左手扶弓杆,右手挑弦,挑弦之后又将手高高地扬过头顶,用力度似乎很大(插图三六)。看上去这种乐器较轻便,演奏方法也较自由,多以独奏和伴奏的形式出现。这种乐器在印度(插图三七)、中亚(插图三八、三九)和吐鲁番(插图四〇)、敦煌(插图四一)等地的浮雕与壁画上 也能见到。它们的共同特征是音箱皆在弓杆的下半部,呈卧式,应属于一类乐器。日本音乐史家林谦三氏认为这种乐器源于印度,原称弓形竖琴,先后经由西域或东南亚传入中国,初传时头上有着鸟形装饰,所以冠称凤首箜篌,以别于竖箜篌【注17】。从文献上看,凤首箜篌之名最早见于《隋书·音乐志》,称前凉张重华时(公元346—353年)已随天竺乐传至凉州【注18】,要比《新唐书·南蛮传》记载贞元间(公元785—805年)骠国(今缅甸)进乐有凤首箜篌为早【注19】,可见当时据以定名的这种乐器,是由西域传来的。而目前从印度、中亚到克孜尔(包括库车)一线上所看到的图像,无有一件是弓首绘凤喙的,也寻访不到鸟形的踪迹,却见有蛇头的装饰(龙的一种表示),缺乏这方面的例证。吐鲁番和敦煌虽见有绘凤首的,但绘出的窟室年代比较晚,分属于唐宋和高昌回鹘时期,并也有绘龙首的,式样未作固定,仍难作文献的证据。又鸠摩罗什译《大智度论》在讲到诸法由众缘和合时,曾以箜篌作例说明:“复有箜篌、譬喻有槽、有颈、有皮、有弦、有棍,有人以手鼓之,众缘和合而有声,如声亦不在众缘中,离众缘亦无声,以因缘和合故有声。”【注20】不难看出罗什这里举的箜篌,从形制到演奏方法,都与壁画上的乐器相同,指的就是这种乐器。罗什生长在龟兹,后至凉州、长安,在前曾游学印度,一直生活在这种乐器流传的地区,应该说他对这种乐器是熟识的,否则不会在经中一再拿这种乐器作比喻来阐明佛教义理。而他译《大智度论》的时间又为后秦姚兴弘始年间(公元399—415年)的事情,离前凉灭国不远,如果这种乐器在前凉时即有鸟形装饰,他不会不述及。这就清楚表明壁画上这种乐器,在罗什译经时只是称箜篌,并未有凤首箜篌之称。文献上风首箜篌之名可能出自中原,它是否为壁画上这种乐器似有疑问,即便如此,仅以装饰来命名,既可称凤首,也可称龙首,不够确切。因此,对壁画上这种乐器的定名,尚可研究,这里我们暂称其为弓形箜篌。

关于手鼓问题。克孜尔石窟第38窟为一中心柱窟,在此窟主室两侧壁佛说法图上端各绘有一幅天宫伎乐图。每幅七组,共十四组,每组由一对肤色不同的半身相男女组成,框范在眉拱式龛内,或合奏,或对舞,或一人伴奏,一人舞蹈,多姿多彩。其中有一组,女者手举一件涂以石青色的圆物,男者面视圆物翻转手中的璎珞。有人认为此圆物为一面镜子,舞者对镜而舞。有人则认为是手鼓,进而把这组伎乐看作是现在新疆维吾尔族手鼓舞的真实写照。说此圆物是一面宝镜,似有可能,但说它是手鼓却嫌论据不足。手鼓这种乐器虽在佛经上提到【注21】,它源于何处,何时传入,这些问题尚待进一步研究,但壁四上此圆物肯定不是手鼓图像,理由有二:一是现在新疆维吾尔族常用的手鼓(达甫),其直径多在40厘米以上,比人头大,而壁画上的圆物,比演奏者的头小得多,按画面比例推算,其直径不足19厘米,与实际手鼓大小相差太远;二是库车及南疆一带虽有一种小手鼓,其直径在25厘米左右,与壁画上的圆物大小相仿,但从壁画上绘出的鼓来看,凡是蒙皮的部位,都一律用白色来表示,而此圆物仅外缘为白色,径内是石青色,显非蒙皮的表示。据此推论手鼓这种乐器早在新疆出现,实难令人信服。

现将上述各种乐器在窟内绘出情况分类统计列表如下(表一):

二、壁画上所见舞蹈形象

在克孜尔石窟壁画中,除绘出各种乐器外,还绘有一些舞蹈形象,在此并作一述。有必要说明一下,因壁画上带动态的形象较多,为了避免混淆,这里所说的舞蹈,限定在:一是天宫伎乐图内的有关形象;二是虽属其他题材的画面,但从内容上看,确实是表现舞蹈的部分。就目前所见,比较明显的一类是独舞,分徒手舞和道具舞两种。徒手舞有男有女,以女性居多。男性多为菩萨装,头戴宝冠,上身袒露,下著裙裤;女性除个别为世俗装外,多绘成裸体形象,通身只以帔帛或璎珞作装点。无论男女,舞者的躯体倾斜度都比较大,有冲身、靠身和移身等姿态。手势有捻指、弹指、正托掌、反托掌和胸前摊掌,明显看到抬肘的动作多,手臂均超过肩部。在步法上,虽因有的画面下半部残泐,无法窥其全貌,但见有前踏步、抬腿和掖腿等动作,多为行进式和跑跳式。带道具的舞蹈多为旋转式,所带道具以长巾为主,舞者多绘成男性,借助手中飞动的长巾,在小圆毯上表演急速旋转的动作,给人一种风驰电掣般的感觉。从动态看,这类舞蹈矫健刚劲,热情奔放,节奏强烈,运动幅度大,完全是以动作为主的舞蹈形象(插图四二)。

另一类是双人舞,亦可分半身相和全身相两种。在半身相的部分中,虽也见有不少精彩的舞蹈场面,但因形象不够完善,难以言明,这里从略,仅着重介绍一下全身相的双人舞。这种双人舞多数绘于中心柱窟后室西端壁,部位很固定。舞者也为肤色各异的一男一女,男者服饰仍作菩萨装,有的手臂搭在女者肩上,有的搂着女者脖子,有的甚至用手抚摸女者乳房,行为相当放纵。女者虽亦是世俗打扮,但穿着特别引人注目的喇叭裤,弹奏着弓形箜篌,柔情蜜意地笑望男者。男女的身躯皆作三道弯式,双脚 作半足尖的交叉步,似在边弹、边唱、边舞。这类双人伴舞的场面,主要绘在克孜尔中心柱窟后室壁面,应与反映佛涅槃的题材有关。据佛经记载,应是描绘佛度善爱犍闼婆王。据《根本说一切有部毘奈耶杂事》记载,善爱犍闼婆王擅长音乐,但很傲慢,不热心供养佛。佛临涅槃时,天帝释令其前往双林作乐供养,而善爱仍“于自宫中作乐观戏,情生爱著”。佛决定在涅槃前度化他,即化身为乐神,手持琉璃箜篌(即弓形箜篌),至三十三天犍闼婆王宫与其共奏音乐,并以神力降伏善爱犍闼婆王【注22】。既然是佛度善爱犍闼婆王,是否壁画上的男者为佛的化身,女者为善爱犍闼婆王呢?非也。因经中讲得清楚,善爱犍闼婆王属男性,壁画上的男者无疑应是善爱犍闼婆王,非佛化身。那么女性又是谁呢?我们认为是善爱犍闼婆王王妃。这一点,《长阿含经》卷十《释提桓因问经》、《中阿含经》卷三十三《释问经》和《杂宝藏经》卷五《帝释问事品》中都讲到,还在善爱作犍闼婆王子时,天帝释为感其弹琴引荐之恩,就曾许诺由善爱代其父作王,并以一贤女妻之【注23】。当然各经称犍闼婆王名不一,但犍闼婆王实有王妃。再从图像看,他们那种情意缠绵的样子,也绝非一般的关系。若是这一推测无误的话,则看出壁画上这对男女所表现的,不是善爱犍闼婆王与王妃“于自宫中作乐观戏,情生爱著”,便是善爱犍闼婆王归依佛后携妃作乐供养的情景,可见将他们定为舞蹈是有内容依据的。其实,慧皎在《高传》中对此早已作了说明【注24】。

与佛度善爱犍闼婆王类似的形象,还见于一些佛本生故事图、佛说法图和僧人习禅图内。这些形象反映的又是什么内容呢?除佛本生故事图内的内容尚不明外,绘于佛说法图内的,其头冠上皆伸出若干蛇头,表明它的内容与龙王有关,可能是描绘佛成道后,迦荼龙王与龙妃前来听法,并作乐赞颂【注25】绘于习禅图内的,不外乎是渲染僧人习禅不为身外一切所动,一心端坐思维的功力。看得出来,这些形象在内容上也都与舞蹈有联系,同样可视作双人舞的造型。

但就风格而论,这类双人舞与独舞迥异,舞者在表演时移动的范围比较小,主要是通过轻歌曼舞来表达思想感情,带有一定的叙事性质。因这类舞蹈不仅形象富有鲜明的特色,而且唯见于克孜尔石窟壁画上,为便于分析研究,我们将其中比较完整的画面,集中刊行于此(插图四三)。

此外,在克孜尔壁画中,还有儿幅天宫伎乐图,其构图不是采取一组一龛的形式,而是在一横列式的通栏内,中间绘佛或菩萨,两边分列四或六身半身相伎乐,有点近似群舞(插图四四)。但细心观察,即可发现图内伎乐面向极不一致,舞队很不整饬,其间存在着明显的组合现象,可作如下分解:

通过分解,清楚看到这些天宫伎乐图,实由若干独舞和双人舞所合成,舞者的服饰、姿态和伴奏乐器虽多同独舞和双人舞,但可注意的是紧邻佛和菩萨的儿身伎乐,有的双手合十,有的持有莲花,可能是属于一边合掌打指、一边应节舞蹈的形象。前已述及,克孜尔石窟壁画中绘出的乐器和舞蹈,存在一定的组合关系。下面我们再来看看这种组合情况。为便于介绍,现将一部分能看出它们组合关系的画面统计列表如下(表二):

从表中看到,克孜尔壁画上的乐器多为两种相组合,最多的为四种乐器配置在一起,而且主要是管弦乐器,击乐器组合不多。舞蹈主要有独舞和双人舞。乐舞两者是紧密结合的,多数舞蹈皆有乐器伴奏,也有吹指、歌唱为舞蹈伴奏的,而伴奏的乐器一般都比较少,只有一二种,常见的为竖箜篌、弓形箜篌和五弦等

以上情况表明,克孜尔石窟壁画上所见乐舞,已有一定的组合,但无论是乐者还是舞者,其人数都不多,未见有大型乐舞的场面。库车库木吐喇、森木赛姆和克孜尔尕哈等石窟壁画上,除有些汉风窟绘有钟、笙、忽 (13)第179窟后室(14)第181窟后室雷、琴、柏板等乐器外,其配器、舞容和乐舞组合情况,与此也大致相仿。

三、从乐舞形象看到的几个问题

通过以上对克孜尔石窟壁画中乐器和舞蹈的介绍,结合有关的文献记载,再就儿个问题作些初步探讨。

(一)壁画上的乐舞形象,在一定程度上反映了历史上的龟兹音乐文化。克孜尔壁画中的乐舞形象非常丰富,为克孜尔壁画的重要组成部分。尽管这些乐舞形象属于宗教性质,表现的是所谓犍闼婆之类的天乐,画工在绘制壁画时,参照外来的粉本,是毫无疑义的,但必然也糅合了当地的乐舞成份。这是因为,一种新的宗教,要在一个陌生的地区和民族中间传播,并取得当地群众的信任,就要与原先的传统思想文化相结合,才能流传。对于这一点,唐代佛教史家道宣在《续高僧传》中说得很明白:“梵者,净也,实帷天音。色界诸天来觐佛者,皆陈赞颂。经有其事,祖而习之。故存本因,诏声为梵。然彼天音,未必同此。故东川诸梵,声唱尤多。其中高者,则新声助哀,般遮屈势之类也。地分郑、魏,声亦参差。然其大途,不爽常习。江表关中,巨细天隔。岂非吴越志扬,俗好浮绮,致使音颂所尚,唯以纤婉为工;秦壤雍冀,音词雄远,至于咏歌所被,皆用深高为胜……京辅常传,则有大小两梵;金陵昔弄,亦传长短两行。事属当机,不无其美……故知神州一境,声类既各不同,印度之与诸蕃,咏颂居然自别……”【注26】从他的这段话中可知,我国古代的佛教音乐,虽是沿用印度方俗,称之为天乐,但为了更好地宣传佛教思想,争取更多的信众,皆极注意吸收各地民间音乐,因而不同地区的佛教音乐有其不同的特点,中原与西域都是这样。所谓天乐,实际上具有民间音乐的因素。

佛教音乐是如此,作为佛教音乐图像的克孜尔乐舞壁画也无有例外。我们从壁画上看到,这里的一些佛降魔成道图,均绘有擂大鼓的场面,摸拟魔军向佛攻击时发出的种种恐吓之声。查阅佛经,虽在《佛本行集经》卷二十九偈中有“天魔军众忽然集,处处打鼓震地噪”之句,但在印度、敦煌和云冈等石窟的佛降魔成道图内却未曾寓目,可说是这里壁画的特有表现手法。究其原因,固然是与壁画题材所据之经有关,但就形象来源而言,肯定和龟兹“苏莫遮”假面戏有某种联系。据文献记载,龟兹每年七月要举行群众性的“苏莫遮”大会,会间人人佩戴假面具,或作怪兽之状,或作鬼神之形,或用泥水泼洒行人,或用绳索钩套行人,男女昼夜尽情歌舞,场面热烈风趣【注27】。这些歌舞均有乐队伴奏,使用的乐器有多种,而主奏乐器便是大鼓【注28】。从壁画中看到的擂大鼓魔军,负鼓者作人身象首,击鼓者为面目狰狞的夜叉,其形象与文献所记龟兹“苏莫遮”假面戏相象。龟兹“苏莫遮”是一种伴随佛教而传入的歌舞活动(传入我国中原地区的称为“乞寒戏”),与佛教有着密切的关系,它被用来作壁画素材极为自然。

类似的事例很多。那么,是否就可认为克孜尔壁画上的这些形象即是龟兹乐舞呢?这当然不能,但至少可以说从一个侧面反映了龟兹乐舞的 情况。如果不是这样,就难以解释各地佛教音乐图像为何有千差万别的不同,事实恰恰是由于有特别繁盛的龟兹音乐文化作基础,画工们才能绘制出这般众多栩栩如生和富有艺术特色的乐舞形象来。

(二)龟兹音乐文化主要是龟兹人民的创造。龟兹自古以来音乐文化发达,这既可从玄奘《大唐西域记》里关于龟兹“管弦伎乐、特善诸国”的称誉中看到,也可从克孜尔石窟乐舞壁画上得到证实。为什么一个不大的城邦国,它的音乐文化能达到这种高的程度?这除了地处“丝绸之路”,便于吸收外来文化,立国后又处在长期政治稳定、经济繁荣这些地理条件和社会因素外【注29】,一个基本原因。便是龟兹人民致力于创造的结果。据文献记载,龟兹人“俗善歌舞”【注30】,一向有着喜爱歌舞的习俗,而每年举行的“苏莫遮”歌舞活动,不仅带有全民性,而且兼有表演、观摩和交流的意义。同时,龟兹人民还十分注意采缀各种自然音响来谱写乐曲,丰富创作内容,据说唐代流行中原的著名羯鼓曲“耶婆瑟鸡”,最初便是龟兹人民采缀滴水之音谱成的【注31】。既有安定的社会环境,又有能歌善舞的习俗,并又注意融合、继承和创新,这就必然促进音乐文化的昌盛,孕育成一种具有显明西域地方特色的乐舞流派。

也许有人看到壁画上绘出的许多乐器,有的传自中原,如排箫、阮咸;有的传自印度,如弓形箜篌、五弦;有的传自波斯,如竖箜篌、琵琶,甚至出现里拉这种古希腊的乐器。看到舞者躯干部分的动态含有印度和西亚风味,因而认为龟兹乐舞系由各种文化要素混合而成。诚然,龟兹音乐文化在其形成和发展进程中,较多地吸收了外来的成份,可能受印度的影响更为深些,但是,龟兹人民在音乐文化上的创造,不仅在文献上有明确记载,而且在克孜尔石窟乐舞壁画上亦有迹可寻,除具体地看到他们所发明的、后成为隋唐燕乐中重要定律之器筚篥外【注32】,还清楚地看到他们怎样根据本民族的爱好和需要,对一些外来乐器的构造和演奏方法进行革新的情况。如阮咸,在我国中原地区见到的均为圆腹直颈,而壁画上绘出的这种乐器,既有保持中原地区原型的,又有在原型基础上加以改制,变成圆腹曲颈的,形同曲颈琵琶。这种形制的阮咸,显系是曲颈琵琶的变体。又如弓形箜篌,从原产地印度及中亚地区的图像看;其弦皆是直接捆扎在弓杆上,演奏者(指胁持乐器者)均为单手弹奏。而克孜尔壁画上绘出的弓形箜篌,已在弓杆上绘出轸,表明可随时调整弦的紧松度,比将弦捆扎在弓杆上,靠上下移动来调节紧松度,要方便得多。演奏方法也由单手弹奏,发展到双手弹奏和挑弦,大大丰富了演奏技巧,增加了表现力。再如五弦,壁画上绘出的这种乐器,与发祥地印度浮雕中的相比,琴杆要长,轸槽部分明显呈现楔形,演奏方法也有了改进。从一些文物资料中看,五弦至迟已于北齐传入中原,而传入中原的这种乐器,其形制和奏法便与壁画绘出的相同【注33】。的情况依然,它虽与印度、西亚甚至缅甸所见形象有一定联系,但从壁画上看到的弹指、合掌、打指等动作,应是龟兹特有舞蹈技艺的形象 反映【注34】。所有这些都说明龟兹人既善于吸收外来音乐文化,更善于发挥利用,并加以发展。正是这种创造精神,才取得如此杰出的成就。

(三)龟兹音乐文化较早便形成自己的规模。在谈这个问题之前,我们先看一段文献记载。《资治通鉴》在讲到前秦将领吕光伐龟兹后的归留问题时指出:“吕光以龟兹饶乐,欲留居之。天竺沙门鸠摩罗什谓光曰:‘此凶亡之地,不足留也;将军但东归,中道自有福地可居。’光乃大飨将士,议进止,众皆欲还。乃以驼二万余载外国珍宝奇玩,驱骏马万余匹而还。”【注35】此事发生在东晋孝武帝太元十年(公元385年)。此记载虽不是直接讲龟兹音乐文化,但从这一资料中看出,早在公元四世纪时,龟兹已是一处物产富庶、音乐文化较发达的地方。吕光想留居龟兹,除考虑到前秦政权岌岌可危,东归后自己的政治前途外,贪图龟兹的“饶乐”,打算割据称霸一方,也是一个重要因素,以至东归时不惜征用大批运输力量尽载而去,使龟兹遭受一次空前的洗劫,但在客观上却导致了历史上龟兹乐舞首次大规模东传的情况。那么,此时龟兹乐舞具有什么样的规模呢?文献上不曾讲到,但从克孜尔石窟壁画上可作些推测。上已述及,这里的第38窟主室两侧壁佛说法图上端各绘有一幅乐舞兼备的天宫伎乐图,所见的乐器有弓形箜篌、五弦、阮咸、里拉、排箫、筚篥、横笛、唢呐、铜钹和答腊鼓(详见表一),舞蹈有独舞、双人舞,乐舞之间的组合也甚为清楚(详见表二)。由于这两幅天宫伎乐图绘出的乐舞众多,德人曾将此窟誉之为“乐队洞”(H?hlemitdemMusikercher)。若将这两幅天宫伎乐图内的乐舞与克孜尔整个乐舞作一对比,看出除波斯系的竖箜篌、琵琶及鼓乐外,龟兹乐中的多数管弦乐器,两类主要舞蹈形式都已出现,两种乐器相组合的情况比较普遍,大部分舞蹈都有乐器伴奏。这两幅天宫伎乐图保存完好,未发现有后人修补的痕迹,属于一次性制作完成。它的天宫装饰是下为托梁,上为凹凸条栏墙,眉拱式龛楣皆饰以鱼鳞纹,两端为单叶忍冬,由希腊爱奥尼亚式柱头承托。这种装饰结构虽有它的特点,但大体与敦煌莫高窟早期北朝窟的天宫伎乐图相同。据有的学者研究,敦煌早期北朝窟开凿于公元五世纪上叶【注36】又此窟主室两侧壁与券顶转折处作一层叠涩线,不是枭混,属于克孜尔早期中心柱窟的建筑式样,因此这两幅天宫伎乐图制作年代最迟不晚于公元四世纪末或五世纪初有关部门对此的碳14年代测定也证明了此点【注37】这就给我们提供子7四世纪前后龟兹音乐文化的重要参考材料,窥知此时龟兹乐舞虽还不很完备,但基本上已形成自己的规模。当然,此时龟兹乐舞仍处在发展中,其高度发展阶段,可能是在公元五、六世纪吸收了波斯音乐文化及鼓乐之后。据文献记载龟兹鼓乐很著名,是龟兹乐的另一特色,对中原地区影响极人【注38】。而这种发达情况,也可从克孜尔壁画上看到一些,就是这里不仅绘出多种类型的鼓,而且演奏者多作击鼓而舞的姿态,似乎鼓与舞之间密不可分。尽管这些都是一些片影,但对我们了解当时极盛一时的龟兹鼓乐不无裨益。

(四)隋唐宫廷的龟兹乐,并非是龟兹本地乐舞的原貌。如前所述,自公元四世纪末吕光伐龟兹导致龟兹乐舞大规模东传后,又经北魏、北周、北齐间源源不断地输入,特别是经北周武帝与突厥联姻,由突厥公主将以龟兹为代表的庞大西域乐舞团体带到长安后,更是为中原音乐文化注入了新的活力【注39】至隋唐之世,龟兹乐舞风靡中原,9深受朝野各阶层人士欢迎,被列作宫廷乐舞中的一部。但隋唐宫廷龟兹乐,并不是成套搬用龟兹乐舞,而是将从十六国以来二百多年中先后流传中原各地的龟兹乐舞搜集而成。关于这方面的情况,《隋书·音乐志》记载较详:“龟兹者,起自吕光灭龟兹,因得其声。吕氏亡,其乐分散,后魏平中原,复获之。其声后多变易。至隋有‘西国龟兹’、‘齐朝龟兹’、‘土龟兹’等,凡三部。开皇中,其器大盛于闾闬”,以至朝廷不能禁。经过搜集的隋唐宫廷龟兹乐,其乐器、乐曲、乐工、舞者的人数和服饰,《隋书音乐志》、《旧唐书·音乐志》、《新唐书·礼乐志》、《唐六典》和《通典》均有记载【注40】。从这些记载中可看出,各书所记的情况不尽相同,《隋书》和《旧唐书》所记乐器为十五种,《新唐书》为十八种,《唐六典》和《通典》分别为十六和十四种。乐工员额和歌舞曲调仅《隋书》作有记载。舞者除《隋书》未载外,均记为四人,《旧唐书》和《通典》并记载了乐工和舞者的穿着打扮,《新唐书》甚至对演出场地的布置也作了描述。比较各书,《隋书》、《旧唐书》、《唐六典》和《通典》所记情况较为接近,《新唐书》较前儿书复杂,说明隋唐两代宫廷龟兹乐有些不同,即便是唐代的宫廷龟兹乐,其前后也有变化。这种不同和变化,便是对当时搜集起来的龟兹乐舞加以编制的一种信息,而且这种编制在不断地进行,可说终隋唐两代而未停止过【注41】。如果我们再将上述各书所记乐器和舞蹈,与克孜尔壁画中绘出的乐舞形象作一对照,两者之间的异同尤为清楚。如壁画上见到的弓形箜篌,从绘出图像的丰富程度和位置显要来看,应是龟兹人民较为喜爱而又广泛使用的一种乐器,若按龟兹本地乐舞的编制,当有弓形箜篌,但在隋唐宫廷龟兹乐中却未有此器,可能是宫廷艺人在配置过程中作了舍弃。又如筝,众所周知,这是一种古老的中原乐器,既未见文献上有传入龟兹的记载,壁画上也没有绘出,其用于唐代宫廷龟兹乐,明显是为丰富龟兹乐音色,加强它的表现力而编入的【注42】。再如舞蹈,从画中看到的表演形式多为独舞和双人舞,而文献所记的龟兹乐舞者均为四人,这可能是随着乐队组织的扩大,相应地增加舞者人数,以增强舞蹈的气势。其实四人舞,表演时仍是以双人舞为基本组合。这些异同之处,充分表明隋唐宫廷龟兹乐与龟兹本地乐舞是有区别的,两者不能等同和替代。其区别在于:龟兹本地乐舞带有浓厚的民族民间的形态,其内容和形式比较丰富多彩而又生动活泼;隋唐宫廷龟兹乐是经过加工整理的大型宫廷乐舞组织,它既保持了龟兹本地乐舞的基本特色,也根据宫廷的需要与好尚作了若干改变,并融合了中原传统的音乐文化,成为程式比较固定的皇家音乐。因此,切不

《隋书·音乐志》:龟兹者,“其歌曲有善善摩尼,解曲有婆伽儿,舞曲有小天,又有疏勒盐。其乐器有竖箜篌,琵琶、五弦、笙、笛、箫、筚篥、毛员鼓、都昙鼓、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡篓鼓、铜钹、贝等十五种,为一部。工二十人。

《旧唐书·音乐志》:“龟兹者,工人皂丝布头巾,绯丝布袍、锦袖、绯布裤。舞者四人,红抹额,绯袄、白裤带,乌皮靴。乐用竖箜篌一、琵琶一、五弦琵琶一、笙一、横笛一、箫一、筚篥一、毛员鼓一、都昙鼓一、答腊鼓一、腰鼓一、羯鼓一、鸡篓鼓一、铜钹一、贝一。毛员鼓今亡。”

《新唐书·礼乐志》“龟兹伎,有弹筝、竖箜篌、琵琶、五弦、横笛、笙、箫、觱篥、答腊鼓、毛员鼓、都昙鼓、侯提鼓、鸡篓鼓、腰鼓、齐鼓、担鼓、贝,皆一;铜钹二。舞者四人。设五方师子,高丈余,饰以方色。每师子有十二人,画衣、执红拂,首加红抹,谓之师子郎。”

《唐六典》:“龟兹伎,竖箜篌、琵琶、五弦、笙、箫、横笛、觱篥各一,铜钹二,答腊鼓、毛员鼓、都昙鼓、羯鼓、候提鼓、腰鼓、鸡篓鼓、贝各一,舞四人。” 《通典》:“龟兹乐工二人,皂丝布头巾,绯丝布袍、锦袖、绯布裤。舞四人,红抹额,绯白裤奴,乌皮靴。乐用竖箜篌一、琵琶一、五弦琵琶一、笙一、横笛一、箫一、筚篥一、答腊鼓一、腰鼓一、羯鼓一、毛员鼓一(今亡)、鸡篓鼓一、铜钹二、贝一。”可将文献所记的隋唐宫廷龟兹乐与龟兹本地乐舞混为一谈。

(五)新疆维吾尔族民间乐舞与古龟兹音乐文化,有着一定的继承关系。维吾尔族是一个历史悠久、能歌善舞的民族。据文献记载,原属匈奴,北魏时称高车、或称敕勒,散居在漠北一带。隋时,内有一部曰韦纥,在反抗突厥贵族的压迫中,曾同仆骨诸部结成部落联盟。唐时称回纥,由于助郭子仪平安史之乱,与唐一直保持友好的关系,于贞元四年(公元788年)赐号回鹘。开成五年(公元840年)为黠戛斯所败,大部西迁至今新疆东南部,定居在高昌、龟兹等地区。从此,维吾尔族在与当地上著民族的融合中,逐渐吸收了包括龟兹在内的当地民族文化,丰富和发展了本民族文化。虽从公元一三世纪前后,伊斯兰教传入新疆,居住在这里的各族随着宗教信仰的改变,原有的文化也发生重大变化,然而,作为一个民族和地区的文化,无论社会和信仰如何剧变,它总会得到一些传承,古龟兹音乐文化对新疆维吾尔族民间乐舞的影响也不例外。当然,新疆幅员辽阔,历史融合的情况不同,发展也不平衡,各地区继承的程度也非一致,这是一个需作广泛研究和深入探讨的课题,不是本文所能包涵的,在此只是想提出这一问题,并就克孜尔石窟壁画上所见情况作一概述。如壁画上绘出的筚篥,在我国中原地区除古老乐种犹有传习外,一般都不再使用,而在新疆维吾尔族民间当中流行一种叫作“皮皮”(巴拉曼)的管乐器,不仅名称的语音、器形与筚篥近似,而且还有“龟兹角”的调名,明显为龟兹筚篥的遗制。从壁画上看到,唢呐早在一千五百多年前便在龟兹地区出现,它不仅被维吾尔族人民直接沿用下来,而且发展成为民间音乐歌舞中一种重要乐器。壁画上其他一些乐器,虽已不为今天维吾尔族人民所使用,但仍能看到某些相类之处。如曲颈阮咸,有可能与现在维吾尔族所用的“热瓦甫”有渊源关系。又如现在新疆叶尔羌河畔的麦盖提、巴楚、莎车、阿瓦提一带流行的“刀朗热瓦甫”,不仅形制与壁画上所绘的五弦相似,而且演奏者抱持乐器的方法也与壁画上所见一样。再看舞蹈,壁画上绘出的多为独舞和双人舞,即使是群舞,也是儿组独舞和双人舞的组合。现在维吾尔族民间舞蹈,流行的也是独舞和双人舞,如“麦西来甫”歌舞晚会,看上去有很多男女参加,是一种群舞,但分开来看,也只是众多的双人舞而已。这种队形的相似,想必不是偶然现象,而是龟兹乐舞的遗风。新疆维吾尔族民间流行的还有一种称“来帕尔”的双人舞,表演者为一男一女,表演时一问一答,边歌边舞,深受本民族人民的喜爱。这种表演形式,与壁画中所见乐舞形象类似,这可能与民族习性和居住环境密切相关,但也可看出它们之间的文化联系。在舞姿上,新疆维吾尔族舞蹈由于受伊斯兰教的影响,舞者的身段一般都很挺拔,躯于部分的动态较少,与壁画中绘出不同;但手、脚的许多动作,如抬肘、翻掌、绕腕和行进式的步法等,却与壁画中的舞者相同。新疆维吾尔族民间舞蹈中常见的弹指和合掌打指动作,在壁画中也有表现,显然也是继承了龟兹人的舞技。新疆维吾尔族舞蹈的基本动作是 旋转,这种动律可追溯到古代西域的胡旋舞。唐代诗人白居易在《胡旋女》诗中,对此舞曾作了非常生动的描述,舞者“心应弦,手应鼓,弦鼓一声双袖举,回雪飘摇转蓬舞。左旋右转不知疲,千匝万周无已时。人间物类无可比,奔车轮缓旋风迟”43。这种具有高度技巧、以各种旋转动作为主的舞姿,在克孜尔壁画上也可见到。目前虽还不能肯定壁画上的这些舞蹈,就是历史上的胡旋舞,但其舞姿与诗文描写甚为相符,流风余韵,绵延不绝。从壁画上还看到,鼓常与舞蹈伴奏,而新疆维吾尔族民间歌舞也是如此,虽现在是用手鼓代替了过去的各种细腰鼓,但鼓在伴舞中的地位和作用是显而易见的,与龟兹乐舞也是一脉相承。总之,我们从壁画上看到新疆维吾尔族民间音乐歌舞的许多方面,是直接或间接地继承了古龟兹乐舞的传统,以至两者韵律基本一致。今天,我们攀缘克孜尔石窟,观赏这里壁画上乐舞形象,不仅如在阅读一部辉煌的古龟兹音乐文化史,而且犹如置身于绚丽多姿的现代维吾尔族民间音乐歌舞之中。

一九八二年元月

附注

【注1】向达:《龟兹苏祇婆琵琶七调考源》《唐代长安与西域文明》,三联书店,1957年版。

【注2】谷苞:《古代龟兹乐的巨大贡献及其深远影响》,《新疆史学》1980年第1期。

【注3】[日]林谦三:《东亚乐器考》,音乐出版社,1962年版。

【注4】[德]勒柯克:《中亚古代晚期佛教文物》卷1图版44。

【注5】转引自郭茂倩:《乐府诗集》卷九十六元稹《五弦弹》题解,中华书局,1979年版。

【注6】江苏南京博物院:《南京西善桥南朝墓及其砖刻壁画》,《文物》1960年第8、9期(合刊)。

【注7】张剑:《从河南淅川春秋楚墓的发掘谈对楚文化的认识》,《文物》1980年第10期;湖北省博物馆:《随县曾侯乙墓》,文物出版社,1980年版。

【注8】王磐:《朝天子·咏喇叭》:“喇叭锁哪,曲儿小腔儿大。官船来往乱如麻,全仗你抬声价。军听了军愁,民听了民怕,那里去辨甚么真共假。眼见得吹翻了这家,吹伤了那家,只吹的水尽鹅飞罢。”《王西楼乐府》,中华书局,1931年版。

【注10】杜佑:《通典》卷百四十四,商务印书馆,1953年版。

【注11】南卓:《羯鼓录》,古典文学出版社,1957年版。

【注12】阴法鲁:《从敦煌壁画论唐代的音乐和舞蹈》第九图,《文物参考资料》第2卷第4期。

【注13】同【注10】。

【注14】同【注10】。

【注15】例图中人与鼓的尺寸推算情况如下(单位:厘米):

【注16】[日]樋口隆康:《バシキ一二 の石窟 》图36,同朋舍,昭和五十五年版。

【注17】《东亚乐器考》三章《弦乐器》第十节《绘画中所见的凤首箜篌形象》。

【注18】《 隋书·音乐志》记天竺乐云:“起自张重华据有凉州,重四译来贡男伎,天竺即其乐焉。歌曲有沙石疆,舞曲有天曲。乐器有凤首箜篌⋯⋯”中华书局,1973年版。

【注19】《新唐书·南蛮传》记骠王雍羌遣弟舒难陀向唐廷献乐时,记有凤首箜篌,其云:“有凤首箜篌二:其一长二尺,腹广七寸,凤首及项长二尺五寸,面饰虺皮,弦十有四,项有轸,凤首向外;其一顶有条,轸有〓首。”中华书局,1975年版。

【注20】摩罗什译:《大智度论》卷第九十九《释昙无竭品》第八十九上。同卷中另一处又提到这种乐器:“譬喻箜篌,声出时无来处,灭时无去处,众缘和合故生,有槽、有颈、有皮、有弦、有柱、有棍,有人以手鼓之,众缘和合而有声,”此处说这种乐器有柱,与前引略异。但文中又接着说:“是声不从槽出,不从颈出,不从皮出,不从弦出,不从棍出,亦不从人手出,众缘和合尔乃有声。”这里未谈柱的问题,疑“有柱”为衍字。《大正藏》第二十五卷。

【注21】玄奘译:《阿毘达磨俱舍论》卷一《分别界品》:“如手鼓等,合所生声。”《大正藏》第二十七卷。

注:表中的阿拉伯数字,为现存窟室壁画中所见乐器件数;罗马数字均见于[德]格伦威德尔《中亚古佛寺》、《古代库车》和勒柯克《中亚古代晚期佛教文物》等。

【注23】吉迦夜译:《杂宝藏经》卷五《帝释问事品》:“帝释告槃阇识企犍闼婆子言:汝今于我其恩甚重,汝能觉悟佛世尊,故使我得见,闻于深法。我还天上,当以珍浮楼女贤修利婆折斯为汝作妻,复兴使卿代其文处,作犍闼婆王。”《大正藏》第四卷。

【注24】慧皎:《高僧传》卷十三《经师》:“奏歌于金石,则谓之以为乐。设赞于管弦,则称之以为呗。夫圣人制乐其德四恶:感天地,通神明,安万民,成性类。如听呗亦其利有五:身体不疲,不忘所忆,心不懈倦,音声不坏,诣天欢喜。是以般遮弦歌于石室,请开甘露之门,净居舞颂于双林,奉报一化之恩德。”《大正藏》第五十卷。这里的“般遮”指的是五髻犍闼婆王。“弦歌于石室,,请开甘露之门”,说的是佛成道后,以神足移居石室,默默不语,欲自取涅槃,于是梵天让帝释派五髻犍闼婆王下到石室。弹琴而歌,劝请佛说法。“净居”是否指善爱犍闼婆王,还需进一步征之佛教文献。但所说的“舞颂于双林,奉报一化之恩德”之事,应与善爱犍闼婆王被佛度化后作乐供养的情况吻合。

【注25】事见阇那崛多译:《佛本行集经》卷二十六。(《大正藏》第三卷)

注:表中每窟栏内的相同字母为一组合;罗马数字均见于格伦威德尔《中亚古佛寺》、《古代库车》和勒柯克《中亚古代晚期佛教文物》等。

【注26】道宣:《续高僧传》卷十 《杂科声德篇》,《大正藏》第五十卷。

【注27】慧琳:《一切经音义》卷四十一:“‘苏莫遮’,西戎胡语也,正云‘飒麿遮’。此戏本出西龟兹国,至今由有此曲。此国浑脱,大面,拨头之类也。或作兽面,或象鬼神,假作种种面具形状。或以泥水沾洒行人。或持羂索搭钩捉人为戏。每年七月初,公行此戏,七月乃停。上俗相传云,常此法攘厌〓趁罗刹恶鬼,食啖人民之灾也。”《大正藏》第五十四卷。又,段成式:《酉阳杂俎》前集卷四《境异》记龟兹国:“婆罗遮(即苏莫遮)并服狗头猴面,男女无昼夜歌舞,八月十五日行像及透索为戏。”四部丛刊,商务印书馆,1929年版。

【注28】马端临:《文献通考》乐考二十一:“乞寒,本西国外蕃康国之乐,其乐器有大鼓、小鼓、琵琶,五弦,箜篌、笛。其乐大抵以十一月倮露形体,浇灌衢路,鼓舞跳跃而索寒,也。”商务印书馆,1936年版。库车苏巴什寺址出上的舍利盒伎乐图中乐队演奏的乐器有大鼓,竖箜篌、弓形箜篌、排箫、鸡篓鼓、细腰鼓和铜角而先导的便是大鼓,由两名儿童相抬,,位鼓手舞仗击鼓,明显地处于乐队的指挥地位。[日]《关术研究》第百九十一号图版Ⅱ,Ⅲ。

【注29】龟兹立国较早,自公元至八世纪为白氏王朝统治时期其间虽有几次外族入侵,但总的说来,,政治比较稳定,经济比较繁荣,为音乐文化的发展奠定了坚实的基础。

【注30】《新唐书·西域传》,

【注31】赘宁:《宋高僧传》卷三《唐丘慈国莲华寺莲华精进传》:“安西境内有前践山,山下有伽蓝。其水滴溜,成音可爱。彼人每岁一时,采缀其声,以成曲调。故耶婆瑟鸡开元中用为羯鼓曲名,乐工最难其杖撩,之术。进寺近其滴水也”。《大正藏》第五十卷。悟空译;《〈十力经〉序》:“安西境内有前践山,前践寺。复有耶婆瑟鸡山,此山有水,滴溜成音。每岁一时,采以为曲。故有耶婆瑟鸡寺,东西拓阙寺,阿遮哩里贰寺。”《大正藏》第五十一卷。

【注32】据《辽史,乐志》载,唐代燕乐半字谱用的是觱篥,以五、凡、工、尺、上、一、四、六、勾、合十字谱其声,而隋唐以前的清乐是用琴五调。用筚篥谱定调是为龟兹乐传入中原以后的事。

【注33】韩顺发:《北齐黄釉扁壶乐舞图像的初步分析》,《文物》,1980年第7期。

【注34】《通典》卷一百四十二记其舞云:“音皆初声,颇复闲缓,曲度转急躁..举止轻飚,或踊或跃,乍动乍息,跷脚弹指,撼头弄目,情发手中,不能自止”。又卷一百四十四:“抃,击其节也。情发手中,手抃手蹈。抃者因其声以节舞。龟兹伎人弹指头歌舞之节,亦抃之意也。”

【注35】司马光:《资治通鉴》卷。百六十,中华书局,1956年版。

【注36】樊锦诗、马世长、关友惠:《敦煌莫高窟北朝旧窟分期》,《中国石窟敦煌莫高窟》第卷(日文),平凡社、文物出版社,1981年版。

【注37】宿白:《克孜尔部分洞窟阶段划分与年代等问题的初步探索》,《中国石窟·克孜尔石窟》第卷(日文),平凡社、文物出版社,1984年版。

【注38】《通典》卷一百四十六:“自周隋以来,管弦杂曲将数百首,多用西凉乐,鼓舞曲多用龟兹乐,其曲度皆时俗所知也。”

【注39】《旧唐书·音乐志》:“周武帝聘虏女为后,西域诸国来媵,于是龟兹、疏勒、安国,唐国之乐,大聚长安。”中华书局1975年版。《隋书·音乐志》:“先是周武帝时,有龟兹人曰苏祇婆,从突厥皇后入国,善胡琵琶。听其所奏,一均之中间有七声。因而问之,答云:‘父在西域,称为知音。代相传习,调有七种。”《辽史·乐志》:“自汉以来,因秦、楚之声置乐府,至隋,高祖诏求知音者,郑译得西域七旦之声,求合七音,八十四调之说。由是雅俗之乐,皆此声矣。”中华书局,1974年版。

【注40】为便于比较,兹将各书记载摘引如下:

【注41】各书记毛员鼓情况也说明此点。《隋书》、《唐六典》和《新唐书》明确记有毛员鼓,而《旧唐书》和《通典》在记毛员鼓时却加上“今亡”两字,联系各书成书的年代,我们认为,这不是说毛员鼓仅存在于隋,进入唐代就失传了,而是隋唐两代宫廷龟兹乐中,有的阶段使用毛员鼓,有的阶段又暂为不用。这种起落,也反映了隋唐两代对龟兹乐是不断进行编制的。

【注42】傅玄:《琵琶赋序》在讲到阮咸的起源时(结合《史记·封禅书》看,随乌孙公主嫁毘弥而传人西域的乐器就是卧箜篌,这里仍沿用原意)云:“闻之故老云:“汉遣乌孙公主,念其行道思慕,使工知音者,战琴、筝、筑、箜篌之属,作马上之乐。”(转引自《太平御览》卷五百八十三)据此,有人认为弹筝早在汉代即传至龟兹,但从文中看:傅玄根据的是传说,讲的又是改制情况,再从库车、拜城一带石窟壁画上看也绝无仅有,所以弹筝不一定传人龟兹。

【注43】《全唐诗》第十三册,中华书局1979年版。

知识出处

《中国石窟克孜尔石窟二》

出版者:文物出版社

本书内容包括:克孜尔石窟部分窟主室正壁塑绘题材、克孜尔阿阇世王题材壁画、克孜尔佛传四相图、克孜尔第69窟鹿野苑说法图、克孜尔第175窟生死轮图、克孜尔佛本生故事画题材种类、略述克孜尔戒律故事画、克孜尔中心柱窟主室券顶与后室的壁画、克孜尔石窟壁画中的乐舞形象、龟兹事辑等。

阅读

相关人物

姚士宏

责任者

相关地名

克孜尔

相关地名