克孜尔千佛洞

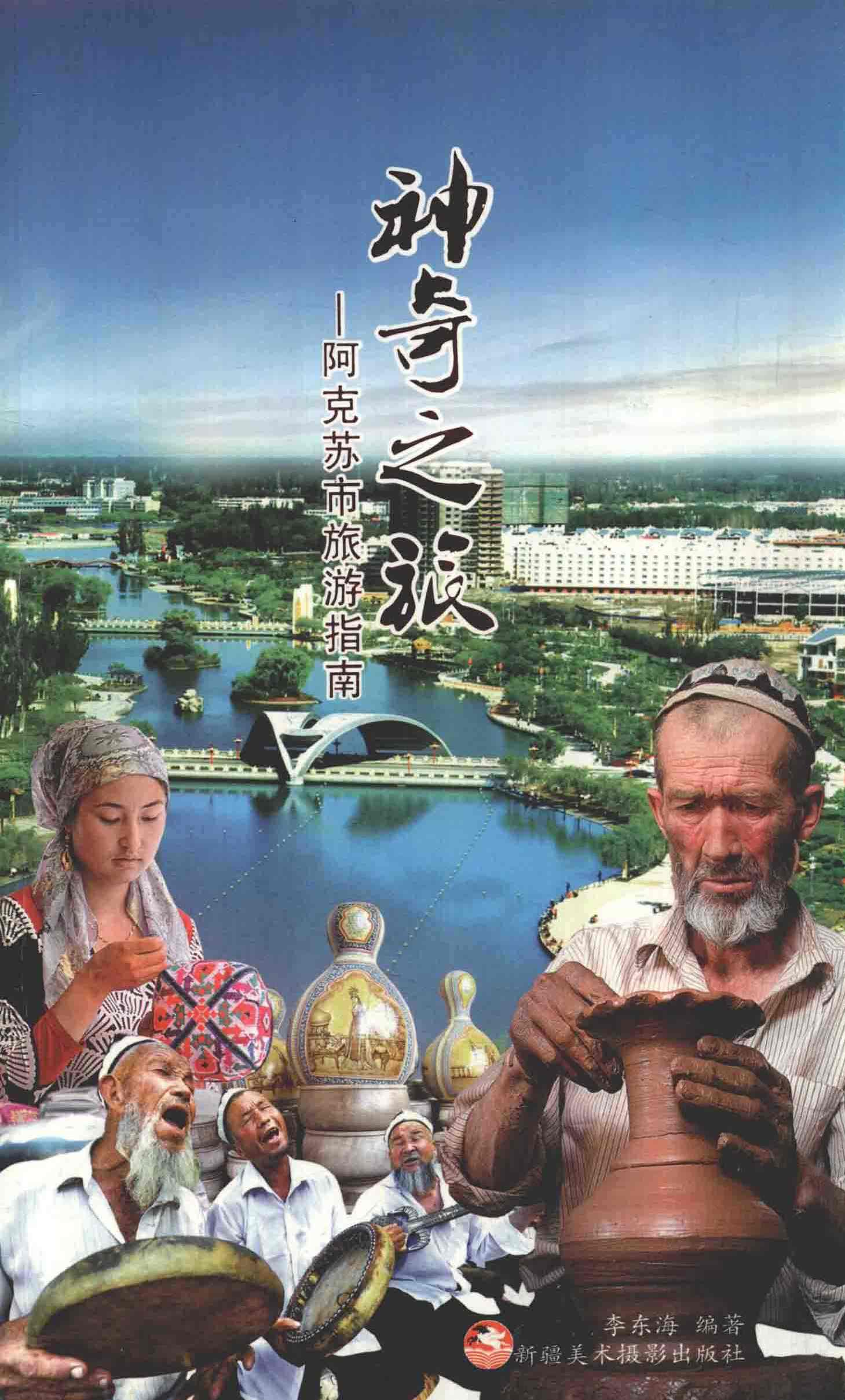

| 内容出处: | 《神奇之旅——阿克苏市旅游指南》 图书 |

| 唯一号: | 320920020210000538 |

| 颗粒名称: | 克孜尔千佛洞 |

| 分类号: | K879.25 |

| 页数: | 7 |

| 页码: | 58-65 |

| 摘要: | 本节记述了阿克苏市克孜尔千佛洞位于塔克拉玛干沙漠北缘,距拜城县城60千米、库车县70千米处。置身于雄伟的明屋塔格山的悬崖峭壁上,举目远眺,山下的木扎提河蜿蜒曲折,缓缓流淌了几千年,阳光下的克孜尔千佛洞静静地睁着远古的眼睛,注视着世事的变迁的内容介绍。 |

| 关键词: | 阿克苏市 克孜尔千佛洞 石窟 |

内容

克孜尔千佛洞位于塔克拉玛干沙漠北缘,距拜城县城60千米、库车县70千米处。置身于雄伟的明屋塔格山的悬崖峭壁上,举目远眺,山下的木扎提河蜿蜒曲折,缓缓流淌了几千年,阳光下的克孜尔千佛洞静静地睁着远古的眼睛,注视着世事的变迁。在这山抱水绕、风光绮丽的地方,人们会真切地感到佛洞千年岁月的寂寞和灵动。如果让河畔的雾霭滤去游人的汽车、住户的房舍,也许人们就会看出佛窟远古的意趣,听见僧侣敲击木鱼和诵经的声音,也会想象得到古代希腊、伊朗、印度传播文化的使者来往于龟兹大地的辚辚车马声。

进了千佛洞大门,可见悬崖上克孜尔千佛洞一个个石窟层层相叠,鳞次栉比气势恢弘。克孜尔千佛洞建于公元3—13世纪,编号的石窟有236个洞窟,现存,壁画画面约1万平方米,但窟形完整的只有135窟,是新疆开凿最早、规模最大、保存最完好的佛教文化遗址,是全国重点文物保护单位。

古龟兹国佛教文化源远流长。古龟兹始建于公元前176年,公元1001年被回鹘所灭,存在1000多年。龟兹国在汉唐时期是西域三十六国中的大国之一,其国土包括了现在的库车、拜城、沙雅、新和、轮台及阿克苏县市境内的绿洲。据《汉书·西域传》记载:“龟兹国有户6970,人口81317,胜兵2176人。”当地的居民构成比较复杂,从人种上说,既有东方的蒙古利亚人种,也有西方的欧罗巴人种;从民族上讲,有羌、月氏、乌孙、匈奴、突厥、回纥和汉人。在漫长的历史长河中,他们逐渐融合成了龟兹人。当地的语言与焉耆、高昌一带语言相近,俗称焉耆龟兹语。早在公元前2世纪,佛教就由丝绸之路传入西域;到公元13世纪伊斯兰教代替佛教止,佛教在西域兴盛了1000多年。公元4世纪,龟兹王国的佛教已很兴盛,不仅修建了很多装饰富丽、规模宏大的寺庙,还集中能工巧匠和画师大兴土木,建造了气势宏大的克孜尔千佛洞。克孜尔千佛洞修凿始于东汉,结束于宋末元初。在千余年的时间里,克孜尔都是丝绸之路上国际化的佛教中心,河谷里日夜回荡着三宝之音,僧侣的黄袈裟是这里唯的色彩,来自世界各地的画师用他们的虔诚画下自己心目中的佛陀形象,以及对信仰的理解和演绎。207窟也叫画师窟,是一位叙利亚画师的作品,此外,还有印度、耶路撒冷等地画师。公元7世纪,龟兹王国的佛教达到鼎盛时期,资料记载当时有佛寺100余所、僧尼5000余人。观佛洞前肃立着一座青铜像,他就是我国有名的高僧——鸠摩罗什的塑像。

摩罗什出生在龟兹国,他的母亲是龟兹王白纯的妹妹。他7岁出家,9岁随母亲到北天竺(今印度)学习佛经,12岁时同母亲一起返回龟兹。龟兹王亲自远迎,并为他造了金狮子座,请他升座说法。西域各国国王都曾来到他的座侧听讲佛经。公元401年,鸠摩罗什到了长安,在长安设立译场逍遥园,从事佛经翻译,他与真谛、玄奘并称我国佛教三大翻译家。他和他的弟子共译出佛经74部384卷,对我国佛教文化作出了不可磨灭的贡献。

克孜尔石窟和敦煌莫高窟同享中国“四大石窟”之美誉,坐落于悬崖峭壁之上,绵延数千千米。其中保存壁画的洞窟有80多个,璧画总面积约1万平方米。它是我国开凿最早、地理位置最西的大型石窟群,大约开凿于公元3世纪,在公元8—9世纪逐渐停建,延续时间之长在世界各国也是绝无仅有的。

克孜尔石窟位于新疆拜城县,属于龟兹古国的疆域范围,是龟兹石窟艺术的发祥地之一,其石窟建筑艺术、雕塑艺术和壁画艺术,在中亚和中东佛教艺术中占极其重要的地位。龟兹古国地处古丝绸之路上的交通要冲,曾经是西域地区政治、经济和文化的中心。佛教从印度先传入新疆,形成“西域佛教”后,再传入中原。龟兹的地理位置决定它成为“西域佛教”的一个中心,也成为佛教传入中原的一个重要桥梁。石窟则是佛教艺术的重要形式,通过建筑和壁画来宣传佛教教义。龟兹石窟窟群比较集中,壁画内容丰富,不仅有表现佛教的“本生故事”“佛传故事”“因缘故事”等壁画,还有大量表现世俗生活情景的壁画。有研究石窟的专家指出,龟兹石窟是一部古龟兹文化的百科全书。而在龟兹石窟群中,克孜尔石窟被视为群芳之冠。

克孜尔千佛洞的洞窟形制大致有两种:一种为僧房,是供僧徒居住和做场产的场所,多为居室加通道结构,室内有灶炕和简单的生活设施;另一种为佛殿,是供佛徒礼拜和讲经说法的地方。佛殿又分为窟室高大、窟门洞开、正壁塑立佛的大佛窟和主室作长方形、内设塔柱的中心柱窟,还有部分是窟室较为规则的方形窟。不同形制的洞窟用途不同。这些不同形制和不同用途的洞窟有规则的修建在一起,组合成一个单元。从配列的情况看,每个单元可能就是一座佛寺。可以想见,当年克孜尔千佛洞是龟兹地区一处佛寺栉比、僧徒比肩的地方。

最能体现克孜尔石窟建筑特点的是中心柱式石窟,它分为主室和后室。根据导游的介绍,石窟主室正壁为主尊释迦佛,两侧壁和窟顶则绘有释迦牟尼的事迹如“本生故事”等。看完主室后,应按顺时针方向进入后室,观看佛的“涅槃”像,然后再回到主室,抬头正好可以观看石窟入口上方的弥勒菩萨说法图。人们拾级而上,可参观佛洞。克孜尔千佛洞是我国最早的石窟群,“克孜尔”维吾尔语意为“红色”。这些层层叠叠的洞窟开凿得井然有序,并按地理位置划分为谷西区、谷东区、谷内区和后山区。包括供养佛像做礼拜用的支提窟,僧徒静修或讲学用的精舍毗诃罗窟、僧徒起居用的僧房、埋葬骨灰用罗汉窟等,这样完整的建筑体系,是世界上其他佛教中心所罕见的。克孜尔千佛洞的塑像和壁画均绘于支提窟内,虽然艺术的主体,特别是塑像多已毁坏,但从保存下来的壁画也还能看出许多佛传、因缘、本生的故事。游客现在看到的都是西区,目前开放8个窟,观窟线路为8号、10号、17号、27号、32号、34号、43号、47号、48号和49号。去东区要步行2000米,经过千泪泉。8号石窟壁画题材有多幅,如连续佛传、游化说法和乐舞供养等。顶部分条绘有佛和菩萨立像,或绘有散花、乐舞飞天。伎乐飞天所执五弦比较典型,8号窟绘画色彩鲜艳明快。16号窟左壁绘有摩诃萨捶王舍身饲虎图,壁画超过1米,也有摩尼教的壁画。17号窟是龟兹地区最早开凿和绘制的洞窟之一。支提窟中绘有虚度本生故事,如兔王焚身供养仙人、莲花王舍身做赤鱼、摩诃萨捶王舍身饲虎、六牙象王本生、猕猴王本生、日光王本生、昙摩钳本生故事等43幅。每一个菱格中一幅本生故事,撷取本生故事中的一个场面绘入其中,因此,这个窟的窟顶如同一本集中大量本生故事的巨型连环画。27窟是长方形纵券顶式窟,建于11世纪,主壁和两侧壁原有7座塑像,已被盗,现存部分壁画是佛像的背光、听法菩萨和供养人,色彩鲜艳,线条细腻,用色有的采用晕染法。32窟是大型长方形纵券顶式窟,建于11世纪,卧像已毁,侧壁是本行经变,内容是释迦牟尼生前无数次供养前世佛(燃灯佛)而后成佛的故事。1914年被英国人斯坦因割据。110洞窟也是支提窟,窟顶左右两侧,以掌形树为背景的菱形格中,佛以花树为盖,坐方座上两旁无人。山村中画有许多动物,如猴子、大角鹿、猫头鹰和小鸟等。正壁和左、右壁的方格中保存下来的有逾城出家、宫中嬉戏、降魔成道、说法教化、涅槃等佛传故事,其余壁画很难辨认。克孜尔千佛洞的建筑、绘画、雕塑艺术是龟兹石窟的典型代表,世人将具有浓郁的地方特色的壁画风格称之为“龟兹风”,是我国历史文化的珍贵遗产。同时,克孜尔千佛洞是当时东西文化交流的结晶,它融合印度、希腊、罗马、波斯、中原文化于一体,成为世界人类共同的宝贵遗产,不仅是新疆观赏价值最高的文物景点之一,而且为研究古代西域和丝绸之路的东西方文化的交流、政治、经济、民族、文化、艺术、语言、文学等提供了形象的第一手资料。克孜尔千佛洞历经千年风雨侵蚀、地震等自然破坏,以及出于政治、宗教等原因引起的人为挖掘。

19世纪末20世纪初,先后有俄国、德国、日本、法国、英国的探险队和探险家纷至沓来,其中,在克孜尔千佛洞调查时间最长,盗走文物和劫取壁画最多的是德国探险队。现约有400多平方米的璧画、塑像及文书流失国外,分别于俄罗斯爱米尔塔什博物馆、德国柏林印度艺术博物馆、日本东京国立博物馆、法国集美博物馆和美国大都会博物馆等地。克孜尔千佛洞于1961年被国务院公布为第批全国重点文物保护单位,国家多次拨专款维修洞窟。自1985年龟兹石窟研究所成立后,石窟的维修与保护,对外旅游开发工作都取得了长足发展。近几年,国家加大旅游投入,1986—2003年,国家投资2000万元对石窟及旅游基础配设施进行了全面维修。2001年,克孜尔千佛洞旅游专线公路全线开通。2004年争取到1200万元的旅游国债专项资金,又投入到古老的克孜尔千佛洞,使景点面貌焕然新,克孜尔千佛洞正在迎来她的“春天”。

进了千佛洞大门,可见悬崖上克孜尔千佛洞一个个石窟层层相叠,鳞次栉比气势恢弘。克孜尔千佛洞建于公元3—13世纪,编号的石窟有236个洞窟,现存,壁画画面约1万平方米,但窟形完整的只有135窟,是新疆开凿最早、规模最大、保存最完好的佛教文化遗址,是全国重点文物保护单位。

古龟兹国佛教文化源远流长。古龟兹始建于公元前176年,公元1001年被回鹘所灭,存在1000多年。龟兹国在汉唐时期是西域三十六国中的大国之一,其国土包括了现在的库车、拜城、沙雅、新和、轮台及阿克苏县市境内的绿洲。据《汉书·西域传》记载:“龟兹国有户6970,人口81317,胜兵2176人。”当地的居民构成比较复杂,从人种上说,既有东方的蒙古利亚人种,也有西方的欧罗巴人种;从民族上讲,有羌、月氏、乌孙、匈奴、突厥、回纥和汉人。在漫长的历史长河中,他们逐渐融合成了龟兹人。当地的语言与焉耆、高昌一带语言相近,俗称焉耆龟兹语。早在公元前2世纪,佛教就由丝绸之路传入西域;到公元13世纪伊斯兰教代替佛教止,佛教在西域兴盛了1000多年。公元4世纪,龟兹王国的佛教已很兴盛,不仅修建了很多装饰富丽、规模宏大的寺庙,还集中能工巧匠和画师大兴土木,建造了气势宏大的克孜尔千佛洞。克孜尔千佛洞修凿始于东汉,结束于宋末元初。在千余年的时间里,克孜尔都是丝绸之路上国际化的佛教中心,河谷里日夜回荡着三宝之音,僧侣的黄袈裟是这里唯的色彩,来自世界各地的画师用他们的虔诚画下自己心目中的佛陀形象,以及对信仰的理解和演绎。207窟也叫画师窟,是一位叙利亚画师的作品,此外,还有印度、耶路撒冷等地画师。公元7世纪,龟兹王国的佛教达到鼎盛时期,资料记载当时有佛寺100余所、僧尼5000余人。观佛洞前肃立着一座青铜像,他就是我国有名的高僧——鸠摩罗什的塑像。

摩罗什出生在龟兹国,他的母亲是龟兹王白纯的妹妹。他7岁出家,9岁随母亲到北天竺(今印度)学习佛经,12岁时同母亲一起返回龟兹。龟兹王亲自远迎,并为他造了金狮子座,请他升座说法。西域各国国王都曾来到他的座侧听讲佛经。公元401年,鸠摩罗什到了长安,在长安设立译场逍遥园,从事佛经翻译,他与真谛、玄奘并称我国佛教三大翻译家。他和他的弟子共译出佛经74部384卷,对我国佛教文化作出了不可磨灭的贡献。

克孜尔石窟和敦煌莫高窟同享中国“四大石窟”之美誉,坐落于悬崖峭壁之上,绵延数千千米。其中保存壁画的洞窟有80多个,璧画总面积约1万平方米。它是我国开凿最早、地理位置最西的大型石窟群,大约开凿于公元3世纪,在公元8—9世纪逐渐停建,延续时间之长在世界各国也是绝无仅有的。

克孜尔石窟位于新疆拜城县,属于龟兹古国的疆域范围,是龟兹石窟艺术的发祥地之一,其石窟建筑艺术、雕塑艺术和壁画艺术,在中亚和中东佛教艺术中占极其重要的地位。龟兹古国地处古丝绸之路上的交通要冲,曾经是西域地区政治、经济和文化的中心。佛教从印度先传入新疆,形成“西域佛教”后,再传入中原。龟兹的地理位置决定它成为“西域佛教”的一个中心,也成为佛教传入中原的一个重要桥梁。石窟则是佛教艺术的重要形式,通过建筑和壁画来宣传佛教教义。龟兹石窟窟群比较集中,壁画内容丰富,不仅有表现佛教的“本生故事”“佛传故事”“因缘故事”等壁画,还有大量表现世俗生活情景的壁画。有研究石窟的专家指出,龟兹石窟是一部古龟兹文化的百科全书。而在龟兹石窟群中,克孜尔石窟被视为群芳之冠。

克孜尔千佛洞的洞窟形制大致有两种:一种为僧房,是供僧徒居住和做场产的场所,多为居室加通道结构,室内有灶炕和简单的生活设施;另一种为佛殿,是供佛徒礼拜和讲经说法的地方。佛殿又分为窟室高大、窟门洞开、正壁塑立佛的大佛窟和主室作长方形、内设塔柱的中心柱窟,还有部分是窟室较为规则的方形窟。不同形制的洞窟用途不同。这些不同形制和不同用途的洞窟有规则的修建在一起,组合成一个单元。从配列的情况看,每个单元可能就是一座佛寺。可以想见,当年克孜尔千佛洞是龟兹地区一处佛寺栉比、僧徒比肩的地方。

最能体现克孜尔石窟建筑特点的是中心柱式石窟,它分为主室和后室。根据导游的介绍,石窟主室正壁为主尊释迦佛,两侧壁和窟顶则绘有释迦牟尼的事迹如“本生故事”等。看完主室后,应按顺时针方向进入后室,观看佛的“涅槃”像,然后再回到主室,抬头正好可以观看石窟入口上方的弥勒菩萨说法图。人们拾级而上,可参观佛洞。克孜尔千佛洞是我国最早的石窟群,“克孜尔”维吾尔语意为“红色”。这些层层叠叠的洞窟开凿得井然有序,并按地理位置划分为谷西区、谷东区、谷内区和后山区。包括供养佛像做礼拜用的支提窟,僧徒静修或讲学用的精舍毗诃罗窟、僧徒起居用的僧房、埋葬骨灰用罗汉窟等,这样完整的建筑体系,是世界上其他佛教中心所罕见的。克孜尔千佛洞的塑像和壁画均绘于支提窟内,虽然艺术的主体,特别是塑像多已毁坏,但从保存下来的壁画也还能看出许多佛传、因缘、本生的故事。游客现在看到的都是西区,目前开放8个窟,观窟线路为8号、10号、17号、27号、32号、34号、43号、47号、48号和49号。去东区要步行2000米,经过千泪泉。8号石窟壁画题材有多幅,如连续佛传、游化说法和乐舞供养等。顶部分条绘有佛和菩萨立像,或绘有散花、乐舞飞天。伎乐飞天所执五弦比较典型,8号窟绘画色彩鲜艳明快。16号窟左壁绘有摩诃萨捶王舍身饲虎图,壁画超过1米,也有摩尼教的壁画。17号窟是龟兹地区最早开凿和绘制的洞窟之一。支提窟中绘有虚度本生故事,如兔王焚身供养仙人、莲花王舍身做赤鱼、摩诃萨捶王舍身饲虎、六牙象王本生、猕猴王本生、日光王本生、昙摩钳本生故事等43幅。每一个菱格中一幅本生故事,撷取本生故事中的一个场面绘入其中,因此,这个窟的窟顶如同一本集中大量本生故事的巨型连环画。27窟是长方形纵券顶式窟,建于11世纪,主壁和两侧壁原有7座塑像,已被盗,现存部分壁画是佛像的背光、听法菩萨和供养人,色彩鲜艳,线条细腻,用色有的采用晕染法。32窟是大型长方形纵券顶式窟,建于11世纪,卧像已毁,侧壁是本行经变,内容是释迦牟尼生前无数次供养前世佛(燃灯佛)而后成佛的故事。1914年被英国人斯坦因割据。110洞窟也是支提窟,窟顶左右两侧,以掌形树为背景的菱形格中,佛以花树为盖,坐方座上两旁无人。山村中画有许多动物,如猴子、大角鹿、猫头鹰和小鸟等。正壁和左、右壁的方格中保存下来的有逾城出家、宫中嬉戏、降魔成道、说法教化、涅槃等佛传故事,其余壁画很难辨认。克孜尔千佛洞的建筑、绘画、雕塑艺术是龟兹石窟的典型代表,世人将具有浓郁的地方特色的壁画风格称之为“龟兹风”,是我国历史文化的珍贵遗产。同时,克孜尔千佛洞是当时东西文化交流的结晶,它融合印度、希腊、罗马、波斯、中原文化于一体,成为世界人类共同的宝贵遗产,不仅是新疆观赏价值最高的文物景点之一,而且为研究古代西域和丝绸之路的东西方文化的交流、政治、经济、民族、文化、艺术、语言、文学等提供了形象的第一手资料。克孜尔千佛洞历经千年风雨侵蚀、地震等自然破坏,以及出于政治、宗教等原因引起的人为挖掘。

19世纪末20世纪初,先后有俄国、德国、日本、法国、英国的探险队和探险家纷至沓来,其中,在克孜尔千佛洞调查时间最长,盗走文物和劫取壁画最多的是德国探险队。现约有400多平方米的璧画、塑像及文书流失国外,分别于俄罗斯爱米尔塔什博物馆、德国柏林印度艺术博物馆、日本东京国立博物馆、法国集美博物馆和美国大都会博物馆等地。克孜尔千佛洞于1961年被国务院公布为第批全国重点文物保护单位,国家多次拨专款维修洞窟。自1985年龟兹石窟研究所成立后,石窟的维修与保护,对外旅游开发工作都取得了长足发展。近几年,国家加大旅游投入,1986—2003年,国家投资2000万元对石窟及旅游基础配设施进行了全面维修。2001年,克孜尔千佛洞旅游专线公路全线开通。2004年争取到1200万元的旅游国债专项资金,又投入到古老的克孜尔千佛洞,使景点面貌焕然新,克孜尔千佛洞正在迎来她的“春天”。

知识出处

《神奇之旅——阿克苏市旅游指南》

出版者:新疆美术摄影出版社

本书记述了旅阿克苏在2012年被评为“中国十佳最具投资潜力文化旅游目的地城市”,是“丝绸之路”南道和北道的必经之路,在阿克苏境内的古丝绸之路上,有漫漫的平川,茫茫的雪峰,秀丽的河水,辽阔的草原,神奇的峡谷;有悠远深邃的历史,沧桑灿烂的文化;有博大精神的宗教遗迹,丰富多彩的民俗风情;有瓜果飘香的田园风光,勤劳智慧的各族人民的内容介绍。

阅读