低标准

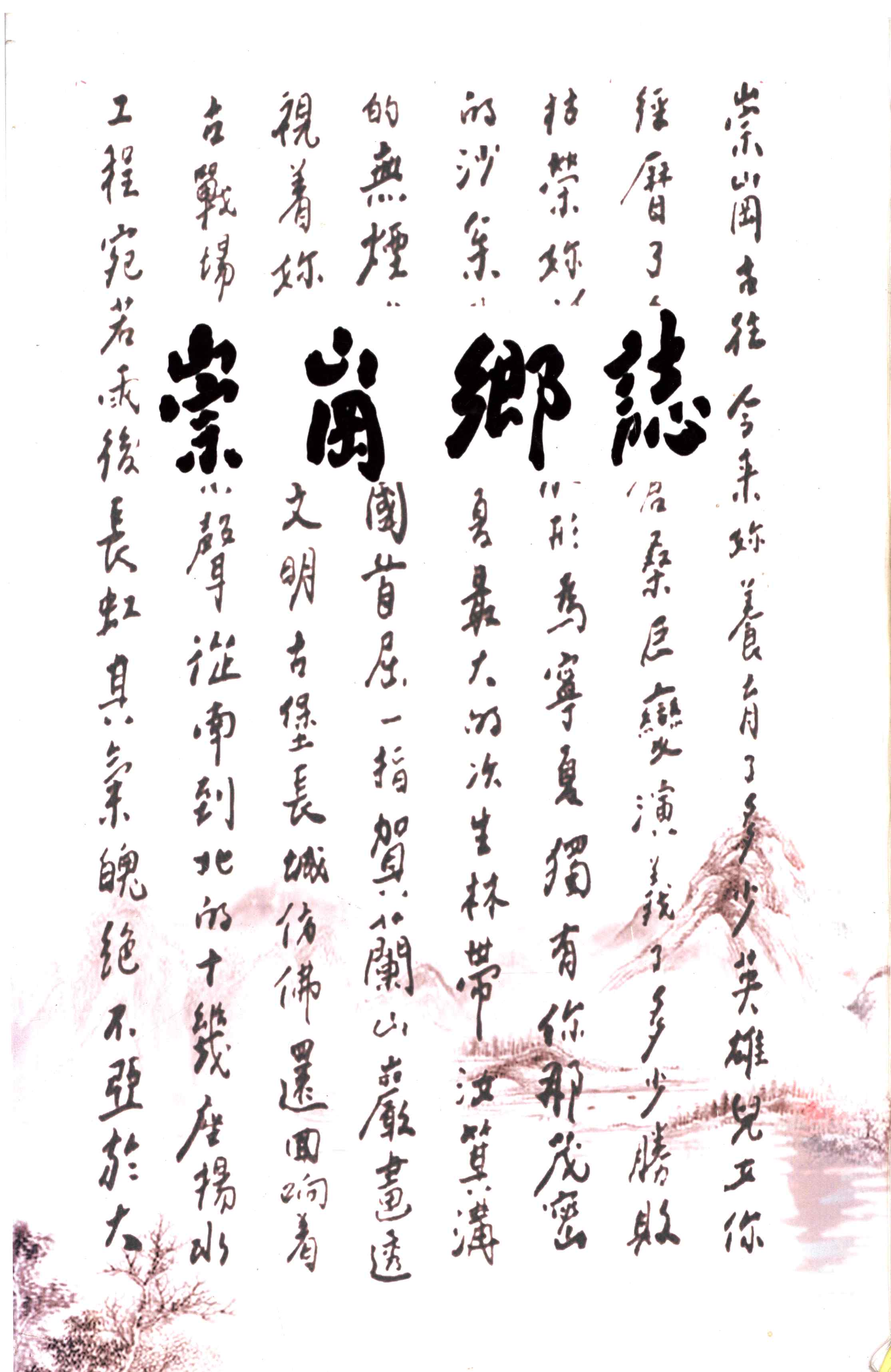

| 知识出处: | 《崇岗乡志》 |

| 唯一号: | 310334020220000051 |

| 专题名称: | 低标准 |

| 文件路径: | 3103/01/object/PDF/310310020210000003/001 |

| 起始页: | 0190.pdf |

| 专题类型: | 其他 |

专题描述

低标准瓜菜代,吃不饱饿的快,肿了小腿肿脑袋。

崇岗人永远不会忘记与自己生死攸关的低标准。

低标准是肆虐神州大地连续三年的,历史上罕见的一场大饥荒。从一九五九年开始,高潮是一九六O年,一九六二年基本结束。

以粮食为主体的一切生活必需品的短缺紧张,仅以最低的标准维持生命,简称“低标准”。

低标准和人民公社的建立息息相关。它是人民公社“大锅饭”的必然产物。

由于要肯定人民公社的优越性,必须提高粮食产量。还由于要力争上游,产量低了就是下游,当下游要插白旗。插白旗要丢官丢人。

在这种形势的驱动下,干部们的浮夸风随之而起。你亩产500斤,我亩产就是1000斤;互相攀比,层层加码。中国青年报1958年12月报道亩产水稻13万斤,谁敢公开说不相信?

宣传也不含糊,汽车只拉一个大萝卜,飞机撞断高粱头。这样高的粮食产量,不大吃干什么?怎样表现人民公社的优越性?

上级当然更聪明,用亩产做乘法就是总产,全国粮食总产量是相当惊人的。

好景不长,公共食堂吃饭不要钱,放开肚皮吃了不到半年,粮食便宣布告罄。接下来便是降低粮食标准,每人每天不到三两粮,还是带皮的毛粮,就这还不能保证。要不怎能饿死人?

低标准是惨烈的,滩里的野菜都挖光了,榆树叶子当饭吃,高粱杆子碾碎过滤后当淀粉馒头。凡是能想的办法都想了;凡是能下咽的东西,都往嘴里填。即使这样,还饿死了许多人,崇岗公社饿死了多少人,无法统计,谁又敢统计?但饿死的第一人确实有名有姓,崇岗七队周兰香,女,二十多岁,己婚,尚未生育,丈夫张习武。连国家主席刘少奇的亲姐夫都因饿而死,可见事态的严重性。

具有讽刺意味的是,饿死人的日子正是报纸、广播宣传人民公社亩产过万斤的日子。

有一点可以肯定,不准说是饿死的。因为说共产党不准饿死人。

低标准亘古奇有。历史上灾荒很多,也曾万户萧肃,饿殍遍地。但那是局部的,暂时的。低标准长达三年,殃及960万平方公里,连中南海都受到影响。

民国十八年,(1929)崇岗三年大旱,颗粒无收,但只要到平罗、周城、姚伏就有饭吃,没有饿死人,因为那里年种年收。低标准你往哪里跑?连宁夏回族自治区副书记马玉槐都到郊区挖野菜充饥,失了体统,成为后来文革受批判的罪状之一,因为他太丢社会主义的面子。

低标准时期,人们想的、说的都离不开吃的。一位军校学员说,他除了在单杠上作高难动作思想不敢抛锚外,其余时间都在想吃的。

越没粮吃越能吃,人们的食量普遍大的惊人,肚子象个无底洞,给多少吃多少,一顿吃下二斤粮根本不在话下。有人竟然一口气吃下十个油饼还喝下三碗汤。

今天你只要稍加注意,出生在一九六0年的人,数量很少,这就是低标准留下的痕迹。饿的人都浮肿了,男人们失去了功能,女人们没有了月经,还能怀孕吗?

据后来了解,全国的重灾区是河南、安徽。两省饿死的人口都有几百万(《风云七十年》万里语)。

崇岗大队原住居民赵兴启,本不姓赵,出生地安徽淮南。低标准时已经饿死并埋葬了的生父,第二天尸体不翼而飞。母亲带着年幼的他随娘家河南夏邑县移民来到崇岗,改嫁后夫赵氏,他便姓了赵。要知道,河南、安徽是全国数一数二的产粮大省。人民公社的诞生地,河南省信阳专区尤其严重,人口死亡率百分之十以上。这非常讽刺,也很合理。

西北的重灾区是甘肃,宁夏的重灾区是中宁。

1960年,全国人口减少1000多万(刘少奇传)。这是一个什么概念,它又意味着什么数字?在那个生育毫无计划的年代,人口本应是每年增加两千多万的。

低标准刻骨铭心,五十岁以上的人都会牢牢记住。也应该永远记住。有着五千年文明史的中华民族,日子竟然到了如此地步,责任该由谁来负?