内容

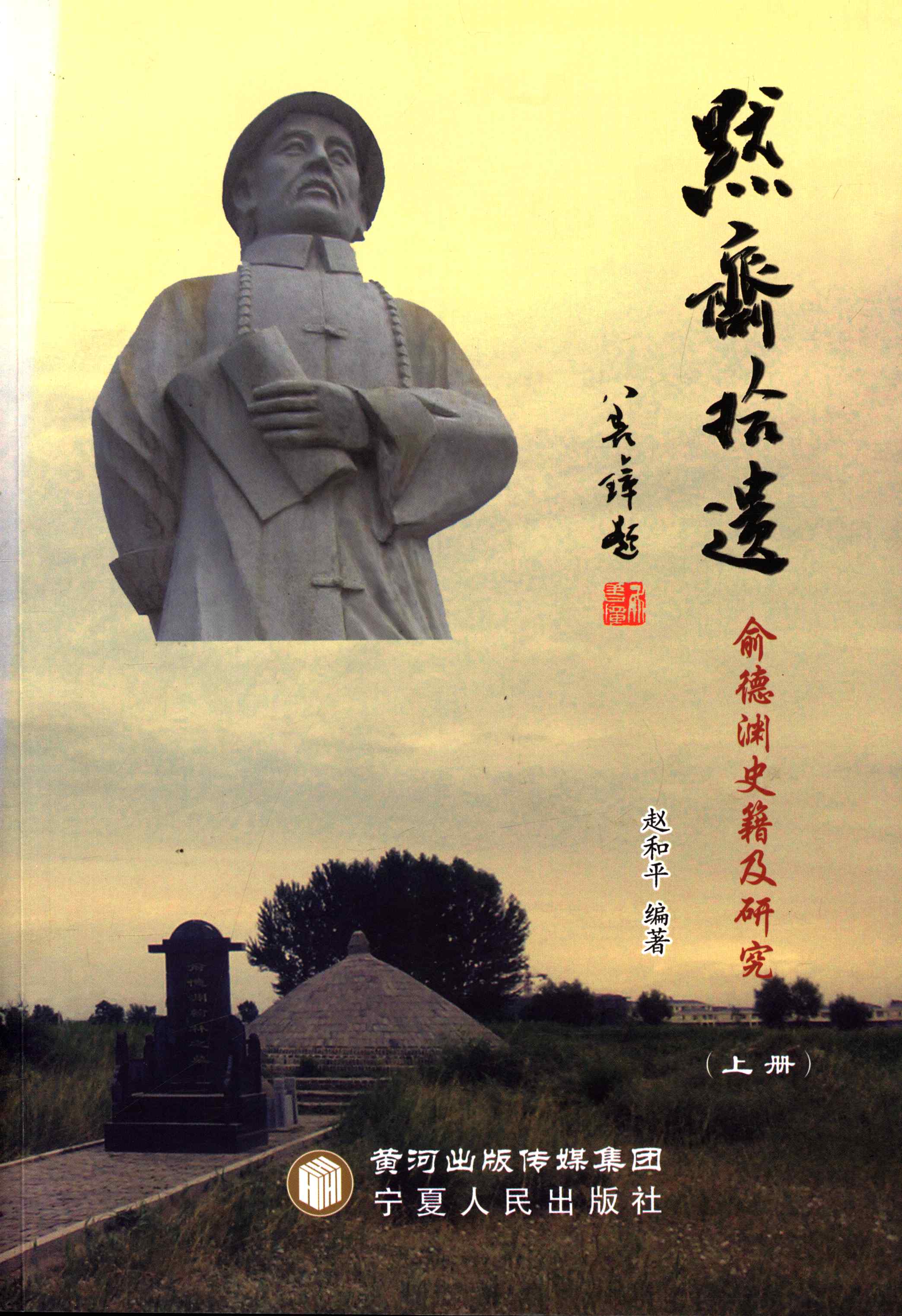

农历癸巳年十一月初九日是俞德渊诞辰235周年纪念日。之前和平送来《默斋拾遗·俞德渊史籍及研究》书稿,阅后余音绕梁,获益匪浅。俞德渊是清代嘉道年间从我的家乡平罗县走出去的一位清官廉吏,其惠政遍及江淮,道光宣宗皇帝多有褒奖,宁北地区家喻户晓,妇孺皆知。作为家乡士子,我深感骄傲和自豪!我曾在家乡工作二十多年,和平邀我为书稿写序,对此我责无旁贷,欣然允诺。振奋之余写了一点感想,权作对书稿付梓的祝贺吧!

我与和平、行芳皆有同窗之谊。他们不啬春华,笑对人生,考据典籍,勤勉于群书之中,劳苦于艾服之期,大衍之年终结秋实,其无私奉献的钻研精神殊堪嘉许!书稿史料翔实,内容广泛,信息含量丰富,基本反映了俞德渊在清代嘉道年间这个历史断面中的生活轨迹,不失为一部很有史学价值的地方人物典籍,有其重要的“存史、资政、教化”功能。书稿中所体现的俞德渊精神,不正是我们“临渊羡鱼不如退而结网”和匡扶正义所需要弘扬的正能量吗?同时它又是我们深入挖掘、努力传承的优秀历史文化资源。把这部书稿评价为“中华文明宝库中一颗晶莹璀璨的明珠”一点也不过分!钩沉、抢救、挖掘、整理这部书稿功在当代,利在千秋!

自古清官出廉吏。纵观华夏几千年文明史,古代盛有作为的清廉名士不乏其人,最具代表性的十大廉吏名垂千秋:春秋战国邺县令西门豹治邺妇孺皆知;西汉京兆尹赵广汉威制豪强呈一代英豪;汉代黄霸治下田者让畔、道不拾遗,人皆赞之;唐代判官徐有功犯颜直谏,执案六七百件,救命数以万计,名垂青史;唐室砥柱狄仁杰厘案几万件无一人上诉,高居庙堂之上;北宋转运史陈希亮嫉恶如仇,民赞官惧,得东坡赐传而名传千古;包拯行简义忠,离任时不持一砚归,官赏民戴,清廉之举唯享世界;明朝知府况钟日问一县之案周而复始,为苏州人民办事数万件,故后奉祠八县;明朝海瑞为官三朝冒死进谏,得赦擢升巡抚,惠政深得民心;康熙年间江宁巡抚汤斌,终身践行“修身齐家治国平天下”的理念,卒时仅遗俸银八两,不够一口棺材之用,真可谓清廉至极。俞德渊其名虽未显扬于九洲四海,但却集十大廉吏的精气之神于一身。清代伟大的爱国主义者林则徐称他“体用兼赅,表里如一”;名吏贺长龄评价:“陶泉无所不知,无所不能。”

俞德渊是封建社会晚期的一位德才兼备、贤能过人、奉公守法、亲民爱民的好官吏,虽从政仅十余载,但其“有守有为之清标亮节诚不可阶(邹锡淳语)”,“卒之日库无亏缺,囊无余蓄(贺长龄语)”,“其才可大用(陶澍语)”之美称享誉朝廷。“殚心力以报所知,一代长才出甘陇;处脂膏而不自润,千秋遗爱满邗江”,这是清代名吏梁章钜对俞德渊光彩人生最为精准的评价。因此,将俞德渊列为中国古代清廉名士当之无愧。俞德渊踏石留痕、握铁有印的思想风貌集中表现在:“子承父志,宽厚待人;亲兄爱弟,睦族敦本;百善孝先,家门肃整;把酒看剑,焚香夜读;宣力于外,在内用心;除弊究始,思害利兴;大计卓异,尽心为民;捐资助学,倡修贡院;案断公正,民瘼在胸;事留余地,敛锷藏锋;面对提携,谦恭退让;辞官拒贿,私情不徇;廉洁奉公,盛誉得赢;清廉一生,后世英名。”甚至到生命的最后一刻,俞德渊还念念不忘竭全力为国尽忠,哭着对贺长龄说:“我的心力衰竭了……恐怕一旦溘然长逝,在先帝面前露出终结,没有什么能够报效国家的,死了以后会非常遗憾!”这是多么朴实而又难能可贵的精神境界啊!其肺腑之言令人感动不已。

《资治通鉴》中有“人以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以见兴替;以人为镜,可以知得失”的名句,这是唐太宗李世民贞观十七年(643年)失去魏征后发自内心的叹惋,意在警示人们要对照他人多看自已,多用他人的光亮照耀自已。俞德渊正像我们面前的明镜一样,建议时常照照自己。古代官吏所行使的职权,虽然代表的是封建统治阶层,但他们毕竟做过一些对人民有益的好事,对历史的进步起到过推动作用,他们的善行也应当为人民所称道,受人民所尊敬和爱戴,他们的事迹仍然值得我们学习和借鉴。那副源于《易经》和《诗经》的联语“易曰乾坤定矣,诗云钟鼓乐之”,歌颂的不正是古代那些以身锤廉、誉享天下的名士,以及太平盛世百姓生活安康喜悦的美景吗?头闸翰林古镇是养育我的一片热土,我非常热爱家乡的人民和那里的一草一木,尤其被书中这位先驱贤哲的精神所感染和折服,也非常乐意饱蘸激情为翰渊文化的传承既鼓亦呼!

愿书中所有的人物与历史共存!是为序!

2013年12月11日撰于宁夏银川寓所

我与和平、行芳皆有同窗之谊。他们不啬春华,笑对人生,考据典籍,勤勉于群书之中,劳苦于艾服之期,大衍之年终结秋实,其无私奉献的钻研精神殊堪嘉许!书稿史料翔实,内容广泛,信息含量丰富,基本反映了俞德渊在清代嘉道年间这个历史断面中的生活轨迹,不失为一部很有史学价值的地方人物典籍,有其重要的“存史、资政、教化”功能。书稿中所体现的俞德渊精神,不正是我们“临渊羡鱼不如退而结网”和匡扶正义所需要弘扬的正能量吗?同时它又是我们深入挖掘、努力传承的优秀历史文化资源。把这部书稿评价为“中华文明宝库中一颗晶莹璀璨的明珠”一点也不过分!钩沉、抢救、挖掘、整理这部书稿功在当代,利在千秋!

自古清官出廉吏。纵观华夏几千年文明史,古代盛有作为的清廉名士不乏其人,最具代表性的十大廉吏名垂千秋:春秋战国邺县令西门豹治邺妇孺皆知;西汉京兆尹赵广汉威制豪强呈一代英豪;汉代黄霸治下田者让畔、道不拾遗,人皆赞之;唐代判官徐有功犯颜直谏,执案六七百件,救命数以万计,名垂青史;唐室砥柱狄仁杰厘案几万件无一人上诉,高居庙堂之上;北宋转运史陈希亮嫉恶如仇,民赞官惧,得东坡赐传而名传千古;包拯行简义忠,离任时不持一砚归,官赏民戴,清廉之举唯享世界;明朝知府况钟日问一县之案周而复始,为苏州人民办事数万件,故后奉祠八县;明朝海瑞为官三朝冒死进谏,得赦擢升巡抚,惠政深得民心;康熙年间江宁巡抚汤斌,终身践行“修身齐家治国平天下”的理念,卒时仅遗俸银八两,不够一口棺材之用,真可谓清廉至极。俞德渊其名虽未显扬于九洲四海,但却集十大廉吏的精气之神于一身。清代伟大的爱国主义者林则徐称他“体用兼赅,表里如一”;名吏贺长龄评价:“陶泉无所不知,无所不能。”

俞德渊是封建社会晚期的一位德才兼备、贤能过人、奉公守法、亲民爱民的好官吏,虽从政仅十余载,但其“有守有为之清标亮节诚不可阶(邹锡淳语)”,“卒之日库无亏缺,囊无余蓄(贺长龄语)”,“其才可大用(陶澍语)”之美称享誉朝廷。“殚心力以报所知,一代长才出甘陇;处脂膏而不自润,千秋遗爱满邗江”,这是清代名吏梁章钜对俞德渊光彩人生最为精准的评价。因此,将俞德渊列为中国古代清廉名士当之无愧。俞德渊踏石留痕、握铁有印的思想风貌集中表现在:“子承父志,宽厚待人;亲兄爱弟,睦族敦本;百善孝先,家门肃整;把酒看剑,焚香夜读;宣力于外,在内用心;除弊究始,思害利兴;大计卓异,尽心为民;捐资助学,倡修贡院;案断公正,民瘼在胸;事留余地,敛锷藏锋;面对提携,谦恭退让;辞官拒贿,私情不徇;廉洁奉公,盛誉得赢;清廉一生,后世英名。”甚至到生命的最后一刻,俞德渊还念念不忘竭全力为国尽忠,哭着对贺长龄说:“我的心力衰竭了……恐怕一旦溘然长逝,在先帝面前露出终结,没有什么能够报效国家的,死了以后会非常遗憾!”这是多么朴实而又难能可贵的精神境界啊!其肺腑之言令人感动不已。

《资治通鉴》中有“人以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以见兴替;以人为镜,可以知得失”的名句,这是唐太宗李世民贞观十七年(643年)失去魏征后发自内心的叹惋,意在警示人们要对照他人多看自已,多用他人的光亮照耀自已。俞德渊正像我们面前的明镜一样,建议时常照照自己。古代官吏所行使的职权,虽然代表的是封建统治阶层,但他们毕竟做过一些对人民有益的好事,对历史的进步起到过推动作用,他们的善行也应当为人民所称道,受人民所尊敬和爱戴,他们的事迹仍然值得我们学习和借鉴。那副源于《易经》和《诗经》的联语“易曰乾坤定矣,诗云钟鼓乐之”,歌颂的不正是古代那些以身锤廉、誉享天下的名士,以及太平盛世百姓生活安康喜悦的美景吗?头闸翰林古镇是养育我的一片热土,我非常热爱家乡的人民和那里的一草一木,尤其被书中这位先驱贤哲的精神所感染和折服,也非常乐意饱蘸激情为翰渊文化的传承既鼓亦呼!

愿书中所有的人物与历史共存!是为序!

2013年12月11日撰于宁夏银川寓所

相关人物

何学清

责任者