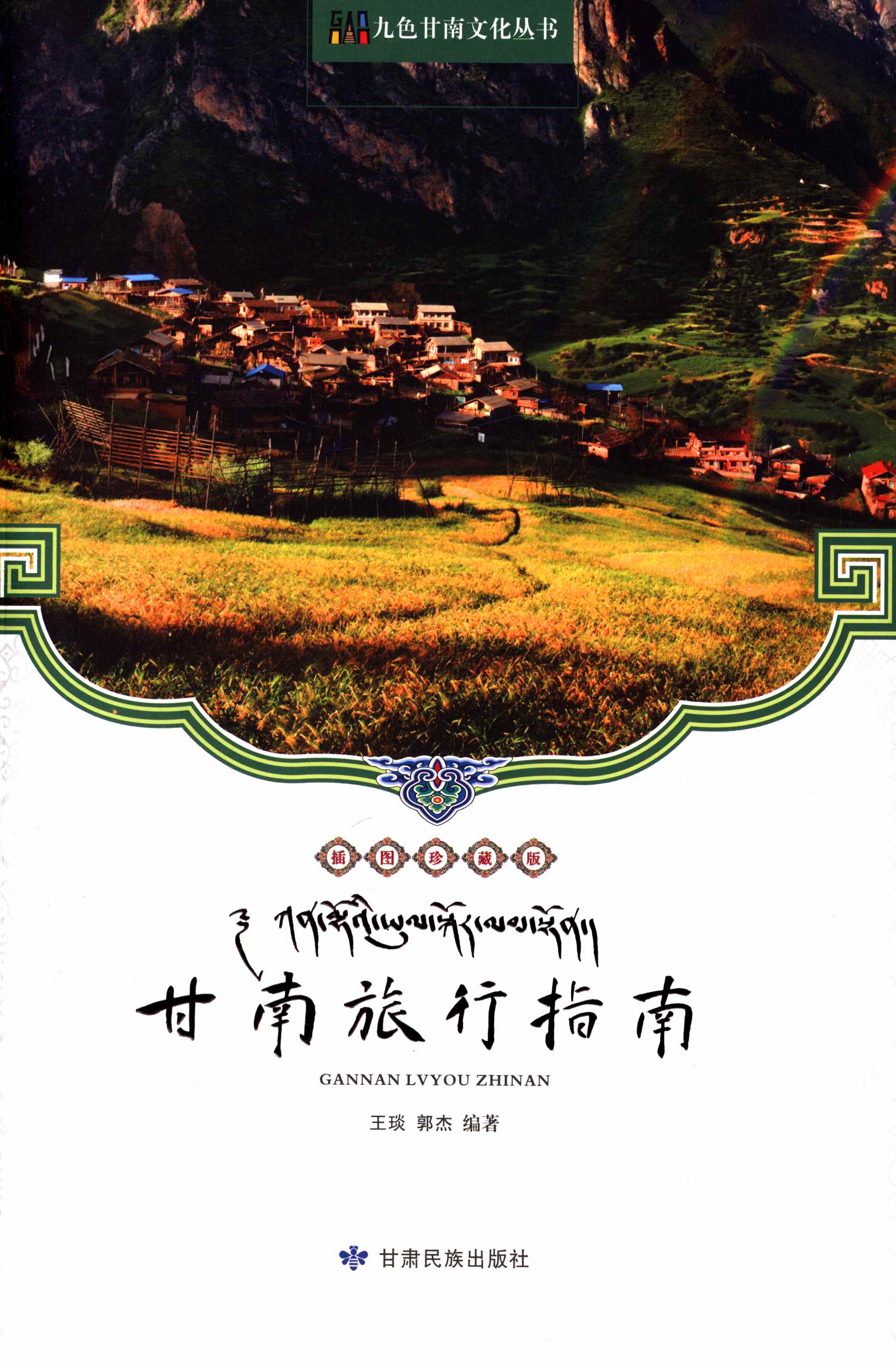

博峪村

| 知识出处: | 《甘南旅游指南》 |

| 地理名称: | 博峪村 |

| 唯一号: | 292533020230000101 |

| 文件路径: | 2925/01/object/PDF/292510020230000005/001 |

| 起始页: | 0278.pdf |

| 层级分类: | 乡(镇、街道) |

| 隶属: | 卓尼县 |

参考方位

位于卓尼县城东南5公里处,在省道S306沿线。

介绍

博峪村位于卓尼县城东南5公里处,在省道S306沿线,是县城到国家4A级旅游景区大峪沟的必经之地和景点枢纽,地理位置优越,交通便利。村内有卓尼土司 “博峪行宫”遗址,俗称博峪衙门,是卓尼县爱国主义教育基地,也是甘肃省红色旅游目的地之一。

村落依山傍水,草场广袤,耕地、林地广布;主要农作物有青可、油菜、小麦、蚕豆、豌豆等;牲畜种类有犏雌牛、犏牛、牦牛、藏绵羊;山间林地的山珍野味蕨菜、木耳、狼肚菌等更是数不胜数。

博峪村被列为乡村旅游示范村。博峪土司衙门旧址修建了土司衙门历史博物馆,是卓尼县爱国主义教育基地,也是省内外红色旅游目的地之一。在力争建设了田园综合体,游人可以在此进行特色农产品采摘、观光等。诺尔丹二号营地也是博峪的又一旅游亮点。

博峪是藏语,意为“藏族的故乡”,是土司行宫所在地,是卓尼土司历史文化的传承地。力赛藏语意为“金身川”,传说古时从他地迁来三人在此修仙,身着金光闪闪的衣服而得名。博峪村有全甘南藏区独特的藏式建筑“苫子房”,中国乃至全世界独一无二的“三格毛服饰”,还有十九代土司杨积庆于清朝光绪年间重修博峪衙门时修建的水磨坊,历史文化久远灿烂、自然风光神秘多姿、民族民间文化独具一格。

知识出处

《甘南旅游指南》

出版者:甘肃民族出版社

甘南藏族自治州历史悠久。在新石器时代,已经有人类在甘南的三河一江流域繁衍生息,开发这块亘古荒原。后来,羌人在这里逐渐建立起了自己的部落联盟。秦代,部分地方已属临洮管辖。西汉时期,东部属陇西郡、北部属金城郡,设白石、羌道两县。隋朝时的临洮郡、枹罕郡、宕昌郡分别管辖今甘南的西北和东南部部分地区。到了唐朝,废郡置州,甘南境内曾为洮州、芳州、迭州的全部和河州、宕州的部分,西北部属吐谷浑、吐蕃的范围。元代属宣政院管辖,吐蕃等处由宣慰司统领。明代属陕西都司管辖,清乾隆时,州境大部属巩昌府,夏河由循化抚番厅管辖。1913年废府设道,临潭县属兰山道,西固县(今舟曲县)属渭川道。1928年建立夏河县,改属甘肃管辖,1937年成立卓尼设治局。1952年7月设立甘南藏区委员会,1953年10月甘南藏族自治区成立,1955年7月1日改为甘南藏族自治州。甘南藏族自治州是全国10个藏族自治州之一,现辖夏河、玛曲、碌曲、卓尼、迭部、临潭、舟曲7县和合作市。

阅读

相关地名

卓尼县

隶属