内容

岗岔溶洞分布在其境内的喜拉沟两侧,位于合作市东北27公里处的岗岔行政村(佐盖曼玛乡)。喜拉沟两侧山峰丘陵连绵,草地、灌木、森林等植被覆盖良好,沟内溪水四季奔流,清澈见底。每逢夏季,天高云淡,绚丽多彩的草原牧区风光让人陶醉,与分布两侧的奇山异峰、石柱、石墙以及四处可见的丹崖赤壁,高原药泉、山林互相映衬,构成一幅和谐的自然美景。

岗岔熔洞以奇特的熔岩地貌和石林风光为特色,自然风光和人文景观交融辉映。景区共有独特景点九处:岗岔寺院、石林风貌、摩崖石刻、熔岩神洞2处、天然修仙坐禅洞窟2处、穿岩洞2处,围绕其景点的民间传说也很让人神往。

岗岔寺院始建于公元1241年,历史非常悠久,比著名的拉卜楞寺还早一百多年,它坐落在似大鹏展翅的山翼上,寺院虽然占地面积不大,建筑单一,但也正是这种简单肃古的美使这里更加显得神秘莫测,对探讨藏族宗教和佛学的深邃有很高的价值。

摩崖石刻相传是元朝一征西大将军征剿途经此地,刻字于此地,浸水后清晰可见,水干后忽隐忽现,非常神奇。

两处天然修仙坐禅洞窟,据说曾有好多高僧大德慕名来此修行,洞窟里现仍存有打坐修行的禅台。

两处穿岩洞,传说一处是神母做饭时神力开凿灶台及烟囱时留下的遗迹,一处乃神母的神箭将石崖从中射穿所致。

两处景致更佳的岩溶洞更让人着迷。一处为喜拉乃康大神洞,洞内有洞,洞下有洞,洞洞相通,斜向下延伸,宽窄不一,宽处如大厅,窄处仅容一人爬行。洞深处五颜六色的彩石形态各异,有如葡萄形状的石钟乳似水晶迷宫,任想象驰骋,别有情趣。另一处滴水岩洞,

深15米左右,该洞口窄腹宽,洞腹内有形似古猿人化石、恐龙化石等各种造型的奇石。右侧有一支洞,其深处有十八罗汉与释迦牟尼造型佛像钟乳石,与支洞口的两座佛塔石像,构成一座天然佛殿经堂,堂内形似猪头等造型的钟乳石如供品一般,洞顶似挂珠绍玉,洞奇石美令人感叹不已。

岗岔熔洞以奇特的熔岩地貌和石林风光为特色,自然风光和人文景观交融辉映。景区共有独特景点九处:岗岔寺院、石林风貌、摩崖石刻、熔岩神洞2处、天然修仙坐禅洞窟2处、穿岩洞2处,围绕其景点的民间传说也很让人神往。

岗岔寺院始建于公元1241年,历史非常悠久,比著名的拉卜楞寺还早一百多年,它坐落在似大鹏展翅的山翼上,寺院虽然占地面积不大,建筑单一,但也正是这种简单肃古的美使这里更加显得神秘莫测,对探讨藏族宗教和佛学的深邃有很高的价值。

摩崖石刻相传是元朝一征西大将军征剿途经此地,刻字于此地,浸水后清晰可见,水干后忽隐忽现,非常神奇。

两处天然修仙坐禅洞窟,据说曾有好多高僧大德慕名来此修行,洞窟里现仍存有打坐修行的禅台。

两处穿岩洞,传说一处是神母做饭时神力开凿灶台及烟囱时留下的遗迹,一处乃神母的神箭将石崖从中射穿所致。

两处景致更佳的岩溶洞更让人着迷。一处为喜拉乃康大神洞,洞内有洞,洞下有洞,洞洞相通,斜向下延伸,宽窄不一,宽处如大厅,窄处仅容一人爬行。洞深处五颜六色的彩石形态各异,有如葡萄形状的石钟乳似水晶迷宫,任想象驰骋,别有情趣。另一处滴水岩洞,

深15米左右,该洞口窄腹宽,洞腹内有形似古猿人化石、恐龙化石等各种造型的奇石。右侧有一支洞,其深处有十八罗汉与释迦牟尼造型佛像钟乳石,与支洞口的两座佛塔石像,构成一座天然佛殿经堂,堂内形似猪头等造型的钟乳石如供品一般,洞顶似挂珠绍玉,洞奇石美令人感叹不已。

知识出处

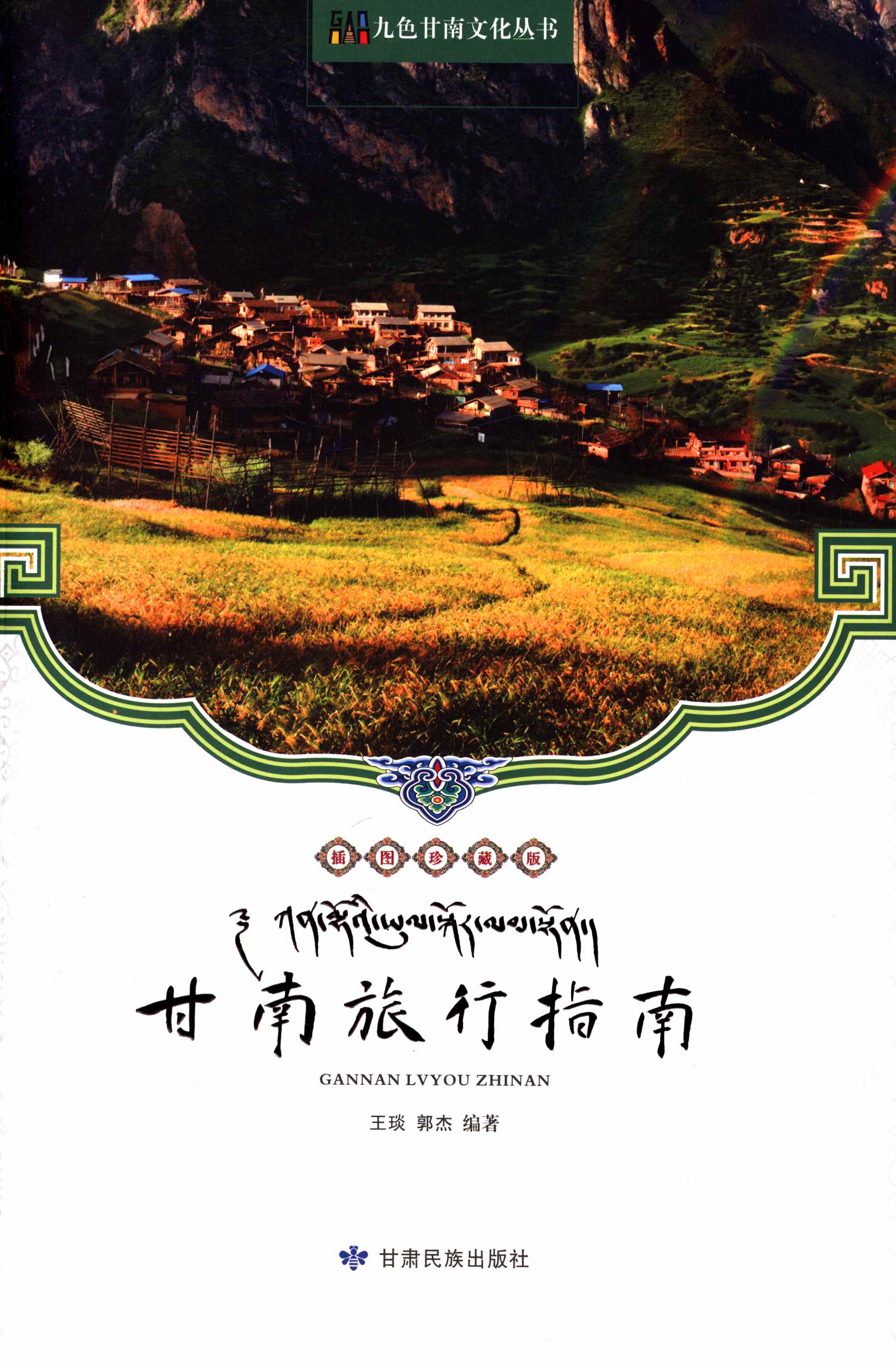

《甘南旅游指南》

出版者:甘肃民族出版社

甘南藏族自治州历史悠久。在新石器时代,已经有人类在甘南的三河一江流域繁衍生息,开发这块亘古荒原。后来,羌人在这里逐渐建立起了自己的部落联盟。秦代,部分地方已属临洮管辖。西汉时期,东部属陇西郡、北部属金城郡,设白石、羌道两县。隋朝时的临洮郡、枹罕郡、宕昌郡分别管辖今甘南的西北和东南部部分地区。到了唐朝,废郡置州,甘南境内曾为洮州、芳州、迭州的全部和河州、宕州的部分,西北部属吐谷浑、吐蕃的范围。元代属宣政院管辖,吐蕃等处由宣慰司统领。明代属陕西都司管辖,清乾隆时,州境大部属巩昌府,夏河由循化抚番厅管辖。1913年废府设道,临潭县属兰山道,西固县(今舟曲县)属渭川道。1928年建立夏河县,改属甘肃管辖,1937年成立卓尼设治局。1952年7月设立甘南藏区委员会,1953年10月甘南藏族自治区成立,1955年7月1日改为甘南藏族自治州。甘南藏族自治州是全国10个藏族自治州之一,现辖夏河、玛曲、碌曲、卓尼、迭部、临潭、舟曲7县和合作市。

阅读

相关专题

岗岔溶洞

相关专题