第十七章 民情风俗

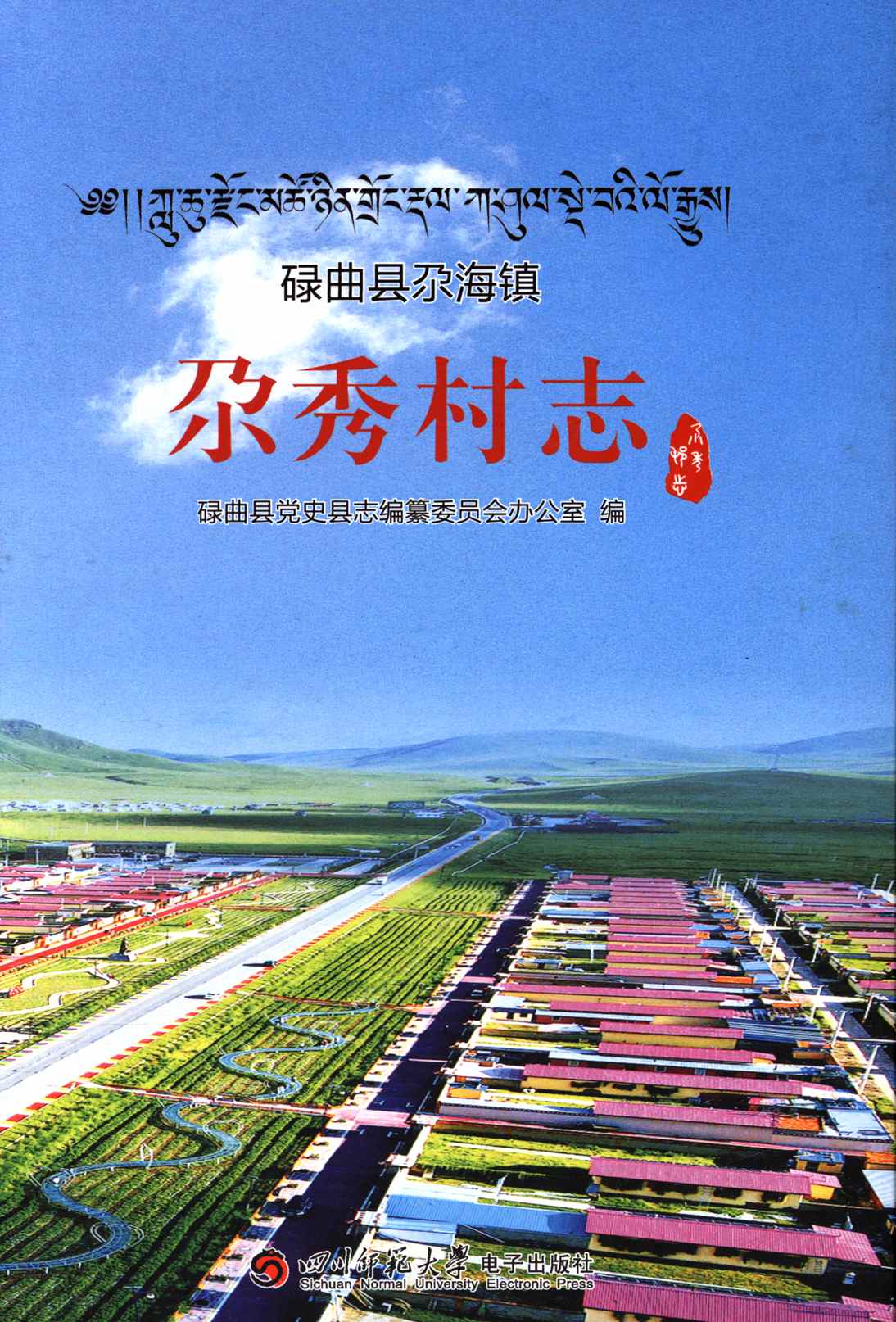

| 内容出处: | 《碌曲县尕海镇尕秀村志》 图书 |

| 唯一号: | 292520020230001640 |

| 颗粒名称: | 第十七章 民情风俗 |

| 分类号: | K892.2 |

| 页数: | 14 |

| 页码: | 301-314 |

| 摘要: | 藏族的节口大多与宗教有关,有些直接来源于宗教,有些则与农牧业生产生活息息相关。尕秀是一个藏族聚居的村落,村民大多信仰藏传佛教,属拉仁关寺院教民。藏传佛教文化浓郁,民俗风情独特,传统节日多,几乎每月都有一个节日。尕秀人对节日情有独钟,不论经济情况好坏,社会地位高低,都喜欢通过节日抒发对佛教信仰的感情和对人的自然情怀,还把节日当作亲朋好友欢聚、畅谈、显示艺术才能的最好时机。 |

| 关键词: | 尕秀村 民情风俗 |

内容

第一节节庆礼仪习俗

一、节日习俗

藏族的节口大多与宗教有关,有些直接来源于宗教,有些则与农牧业生产生活息息相关。尕秀是一个藏族聚居的村落,村民大多信仰藏传佛教,属拉仁关寺院教民。藏传佛教文化浓郁,民俗风情独特,传统节日多,几乎每月都有一个节日。尕秀人对节日情有独钟,不论经济情况好坏,社会地位高低,都喜欢通过节日抒发对佛教信仰的感情和对人的自然情怀,还把节日当作亲朋好友欢聚、畅谈、显示艺术才能的最好时机。尕秀人常过的节日有洛萨尔节、毛兰木节、娘乃节、香浪节、插箭节等大小十几个节日。

洛萨尔节

即春节,是安多藏区藏族最隆重的节日,时间从农历正月初一到正月十五。初一黎明前,家家“煨桑”,并在佛龛前点燃酥油灯,供奉用酥油炸成的各种面点和其他供品,祈愿来年丰收。常常是长者先起来,女主人从外面背回一桶吉祥水,男女老少换新衣后一家人开始聚餐。此时,晚辈逐个向长辈祝“洛萨尔桑”(意为新年好),“扎西德勒”(意为吉祥如意),长辈回敬“扎西德勒彭松措”(意为吉祥如意,功德圆满)。初一日出后可以走亲访友,群众性的活动一般在初六以后。毛兰木节

即祈愿大法会,为寺院的重要法会。寺院诵经,祈愿年内人畜平安,五谷丰登。其中正月十三日瞻佛、跳法舞,正月十五日转香巴、驯虎。转香巴佛是拉仁关寺院最为隆重的活动,这天尕秀村民都会身着盛装前往拉仁关寺院叩拜燃香。

娘乃节

即闭斋日,时间是农历四月十四、十五。这天是佛祖释迦牟尼成佛和圆寂日,家家户户斋戒,不举炊火,不说话交谈,以示纪念。这天尕秀村的善男信女都会去寺院,进行磕头、烧香、转经轮等礼佛活动。

香浪节

是流行于甘南一带藏族的传统节日,时间在农历七八月。“香浪”意为“采薪”。相传,每年盛夏,僧人外出采伐烧柴时,因为路途遥远,当天不能返回,于是在外露宿数日,劳动之余,悠闲自得,游山玩水,由此相沿成俗,不但寺院僧人过此节日,群众也于此时郊游过节。香浪节没有具体时日规定,一般在农闲牧暇的七八月进行,此时,草原上绿草如茵,山清水秀,羊肥牛壮,是最美的季节,各族群众便不约而同地带上帐篷、锅灶、美食、醇酒,过十天半月野外生活。

插箭节

是藏族民间自古相沿的祭祀仪式逐渐衍化而成的节日。插箭节实则为祭祀本地方山神的一种群众性民俗活动,只有成年男子参加。藏族信奉象征性的地方神,属原始多神教的一种信仰。山神祭祀处大多在高山之巅。山神藏语称“拉卜则”,他通常为一丛状物,用木杆、木片制作成箭離或刀状,插成一丛,用栅栏围定,外垒以石块,上缚条形方形经幡,缠以羊毛、羊毛线等物。插箭由部落、村庄按俗成方式、时间进行,各有不同。尕秀村的插箭活动一般在农历三月十三日、五月十三日、六月十五日、七月七日进行。

二、礼仪习俗

藏族人民热情好客,特别注重礼仪。来往过客,无论相识与否,只要你推门而入,主人都会为来者奉一碗茶水,端来酥油和糌耙。客人到门,主人趋出返让,绝不怠慢。端食物、斟茶、敬酒都用双手平端,表示礼貌。放在客人面前的茶,随喝随添,常饮常满。敬酒须敬三杯,不敬双杯,客人接酒后,应先以无名指沾酒向天际弹洒三次,表示“敬天、敬地、敬神灵”之意。款待客人用“手抓羊肉”,多是羊的胸叉和肋条肉,若是端来一盘肥美的羊尾巴,尾梢还留一给白毛,那你就是最尊贵的客人。

献哈达

哈达属于藏传佛教的一种礼敬之物,后衍化为整个藏民族的一种普遍而崇敬的礼节。哈达一般为白色丝织品,对上尊者必须以献哈达表示敬意。向大活佛献哈达,必须弯腰低头至90度,双手捧哈达过头顶,献于活佛座前;对长辈或有地位的人则只需躬身献上即可;对平辈只要将哈达送到对方手中或手腕即可;对小辈或下属一般不献哈达,如果要献可以将哈达搭在其肩上:献哈达时,对方可奉还一条哈达,也可将原哈达回敬。叩拜

五体投地的叩拜,又称“等身礼”,是藏传佛教徒对佛的祈祷方式。尕秀人叩拜时,双手合空心掌高举头顶,然后依次触额头、颈部和心脏各一次,紧接着双膝跪地,全身俯伏,两手前伸,额触地面。一般叩头三次即可。每年,尕秀村都会有村民以一路叩拜的方式前往圣地拉萨朝拜。

煨桑

是将松柏枝点燃,其上施以些许糌耙、青稞等洁净食物(不可沾染荤腥),焚起烟雾,口中念念有词。这是告于天地诸神的一种仪式,也是藏区常见的礼敬佛法的一种供奉仪式。据说,在煨桑过程中松柏燃烧所产生的香气,是对护法神和山神的献供祭祀。

第二节饮食习俗

酥油、糌耙是藏族群众传统的食物,历史十分悠久。我国先秦古籍《周礼•天宫》中就有“羞適之食,模饵粉楼”的记载。“棋”,古语意即干粮、炒粉或炒面。糌耙的主要原料是青棵,主要产于洸河沿线的双岔、阿拉两乡镇,是尕秀村人食用糌耙的主要来源地。糌耙以水磨糌耙为佳,尕秀牧民最喜爱吃“勒高”(藏语意为水推磨)磨出的糌耙。20世纪80年代电磨出现以后,水磨糌耙越来越稀少,但水推石磨糌耙的纯香味道一直留存在尕秀人的记忆里。

糌耙营养好,抗饥饿,便于携带,易于贮存。在藏族群众生活水平普遍提高,饮食结构和习惯逐步改变的今天,糌耙依然受人们钟爱。

酥油是牛奶中的精华,是营养价值极高的食用油脂,脂肪含量高达80%~90%。每500克酥油在人体中所产生热量可达400千卡上下,所以食用后能耐饥寒,增强人的耐久力。酥油一直是碌曲藏族人民生活中无可替代的主要食品。牧民们拌糌耙、制酥油茶、炸面食乃至敬神供佛、点酥油灯、煨桑、涂抹象征神灵的树木石头,都离不开酥油。夏秋打制的酥油色黄如金,冬春打制的酥油色白如雪。尕秀草原上生产的酥油品质优良,远销省内外,在拉萨酥油市场占有一席之地。

蕨麻哲则,汉语称“蕨麻米饭”,是用蕨麻、大米、酥油、白糖共同蒸煮而成一种具有很高营养价值的藏族传统美食。蕨麻也叫人参果,是碌曲草原一种野生块根类土特产。制做蕨麻哲则时,先将大米煮七八成熟,捞出后再用冷水冲去面汁,拌以酥油,放在笼内蒸熟,另将蕨麻煮熟。食用时,如给贵宾,必须将大米饭和蕨麻分别盛于两个盘内;普通客人则在一碗内将大米饭和蕨麻各盛一半,加上白糖,浇上酥油即可。这种食品味道隽永,百食不厌,被视为上等膳食,亦是款待客人的草原一珍。

茶是藏区人民日常饮食中必不可少的。藏族饮用的茶主要是松潘茶、茯茶。藏族喝茶时不像通常饮茶那样用沸水冲泡,而是先将大叶散茶用石臼捣碎,然后放在茶壶里用旺火熬至茶汁变成褐红色后倒到茶具里饮用。最喜欢喝奶茶和酥油茶。奶茶就是在熬好茶汁的壶里调入鲜奶,放入适量的食盐即可。制作酥油茶,需要将熬好的茶汁倒入特制的木桶内,再加入酥油、食盐,反复搅动、提打,直至酥油和茶汁融为一体,色呈乳黄即便可。奶茶、酥油茶是碌曲广大藏族人民最喜爱饮用的传统饮品,也是逢年过节,迎送嫁娶,款待客人的佳品。

藏族喝茶都用精致的描龙绘凤或画有八宝、八吉祥、雄狮图案的烧瓷龙碗,而且不同地位和身份的人,用碗各有固定,不得乱用。还有一种用木头雕琢的碗,散热慢,不易烫嘴,携带轻便,有的还镶以银衬或雕花银边,美观而实用,更为藏族人民所喜爱。

藏族对酒多有偏爱,尤其爱喝青稞酒。喝酒时不摆菜肴,不兴猜拳行令,饮者端起斟满酒的龙碗,边说边饮也有的唱饮酒歌,在歌声中饮酒。

碌曲藏族群众喜食牛羊肉制食品,主要有“手抓”羊肉、风干肉、灌肠、藏包等。手抓羊肉是晒银滩上的传统吃食,尤其开锅肉鲜嫩美味,被誉为手抓中的上品。

手抓羊肉是藏区牧民待客不可或缺的食品之一。仲夏到初冬是草茂羊肥的黄金季节,也是吃最鲜嫩可口手抓羊肉的好时机。此时若有贵客来到,喝过奶茶之后,热情好客的牧人便到羊群里挑选出膘肥肉嫩的大羯羊,就地宰杀,扒皮入锅,只需喝三碗奶茶的寒暄功夫,一大盘层层叠叠、热气腾腾的手抓羊肉就会呈现在你面前。羊肉上插着几把锋利的藏刀,任由你“挑肥拣瘦”,分割食用。草原牧民煮手抓羊肉的独到之处,在于烹调操作简单明快,将大块羊肉投入锅中,用旺火烧开,只加一小把盐(也有的不加盐,吃时蘸盐),少许即可捞出食用,火候恰如其分,血水消失不久,肉熟而不硬,吃起来又鲜又嫩,十分可口。吃羊肉最讲究的就是现宰,刚杀好的羊甚至都不用清洗,直接下锅煮。煮羊肉用的燃料就是捡来的干牛粪,煮熟的羊肉原汁原味,鲜嫩多汁。草原上的手抓羊肉,色、香、味、形都代表了草原牧人的粗犷、豪放、热情、虔诚和好客的性格。近年来旅游业大发展,碌曲各地宾馆饭店已把手抓羊肉列为碌曲风味名菜之一。

草原牧人吃手抓羊肉还有一些风趣的习俗,手抓羊肉待客,讲究在盘中有羊头、羊尾,象征彼此交情如盘中之羊,有头有尾。讲究先把“苍拉”(带尾羊臀)、“章郭”(胸脯)敬献给最尊贵的客人,而后其他人才可抓肉食用。

在过去生活水平普遍低下的年代,主妇们还常常把最好的食物珍藏起来,为的是一旦来了客人,以备不时之需。在牧区还保留着一种有趣的习惯,就是男青年第一次到恋人家,姑娘父亲一定要敬他一节羊脖子。羊脖子是羊身上很难把肉吃尽和脱臼的部位,目的是以此来考验女婿的本事,久而久之,在民间形成和流传“羊脖子考女婿”的习俗。

风干肉是牛羊肉的又一种食用方法,尕秀是风干牛肉的主要产地之一,尕秀人十分喜爱这种食品。风干肉制作简便,在冬季宰杀牛羊时,将鲜肉切成条状,挂在通风房间里冷冻风干。风干肉便于保存和携带,食用时根据食用者的口味,洒上各种调料,既可生嚼,也可烧烤后食用。生嚼时又脆又香,越嚼越有滋味,回味无穷;烧烤时浸油欲滴,外酥内嫩,十分可口,久吃不厌。

灌肠是尕秀藏族的一种风味食品,一般有血肠、肉肠、面肠、肝肠之分,尤以血肠为上。牧民宰羊必灌血肠,有“不灌血肠,妄宰牛羊”的说法。

藏包是尕秀群众非常喜爱的风味美食,也是牧民款待客人的佳品。每逢婚丧嫁娶、民俗节庆,藏包必是餐桌上不可缺少的美食。藏包制作工艺独特,十分讲究肉馅的调制,在选材上必须是新鲜羊肉,带有四成肥肉,六成瘦肉。以前藏族人做包子肉馅时,不放置于案上用刀剁,而是放置于称为“香哇”的小木槽内,两手各持一把藏刀前后来回交错切割,技术高超的人刀快如飞,使人眼花缭乱,顷刻间,一堆羊肉便成了肉泥。羊肉切碎后,加适量切成丁的羊板油,调之葱花、精盐和花椒水等调料,包时再加少许水搅拌均匀既可。制作藏包不用擀面杖擀包子皮,而是把核桃大小的面团置于掌心,两只手用劲压捏成片,然后将面皮置于左手掌心,用右手朝左捏成顶端有褶皱纹的包子,如同朵朵小莲花。一个熟练的家庭主妇,一次可捏4~5个面皮,而且柔韧,底厚边薄。包子包成后,整齐地装入笼屉,放置在旺火上蒸大约十几分钟,即可揭笼趁热而食。藏包的特点是晶莹透明,色白油亮,肉嫩油丰,油大而不腻,鲜嫩而爽口,伴有青葱的浓郁香味。藏包吃法特别,由于油汤多,吃时需先从底端吮吸包子里的油汤,然后食之;不会吃的人往往拿起包子就咬,结果弄得汤水四溅,嘴烫舌麻,啼笑皆非。如今“香哇”已经被手动和电动的绞肉机代替,包子皮也有做好了现买的,人们做包子更加方便、省力与高效。

第三节婚嫁习俗

尕秀村藏族保持着传统的婚姻习俗。姑娘长到十七八岁,就要由父母行“上头”仪式,表明她已经长大成人,可以恋爱。当男女双方找到意中人后,按习惯由男方委托亲朋好友带上哈达和酒向女方家求婚,如女方接受哈达,启开瓶盖喝酒,表明答应了这门亲事,否则表示婚事不成。婚事确定后,再选吉日完婚。结婚这一天亲朋好友都前来庆贺,主人备酒款待。新郎带礼物、哈达去姑娘家接亲,女方家招待茶点并送亲。新娘被接到家后撒糌耙祈福,请喇嘛念太平经,“煨桑”;然后举行开灶礼节,由一妇女领着新娘到厨房里,生火煮牛奶,在锅里盛满牛奶,放进红枣和茶,奶沸后,新娘用铜勺舀起,洒一点在火焰上,表示新娘开始新的生活;然后由新郎盛满一碗牛奶敬客人,客人们依次品尝一口。仪式完毕后招待贺客,先敬茶点,新郎向客人敬酒,客人们唱祝福歌曲,然后端上手抓羊肉。宴席之后,年轻男女开始歌舞,直到深夜方休。尕秀村藏族素有赘婿之风,有的人家把儿子入赘到别家做上门女婿,而把姑娘留在家里招女婿。上门女婿不受歧视,也不存在更名换姓的问题,在财产继承上儿子与女婿都有平等权利。入赘时女方需向男方家赠良马一匹,作为成亲的彩礼。

第四节日常习俗

在日常生活中,尕秀村藏族群众有许多风俗习惯。每到祭日或宗教节日,人们多在晨光中转经朝佛,在山野河旁高诵六字真言长调嘛呢曲,目的是希望借助山中的回响和河风的力量,把声音传向远方,为逝者祈祷,为出世者清场净地,清除劫难。把经幡高高扬起任风吹打,让经幡不停的摆动,认为这样可以将经传到四方,同样有功德,为幸福、平安、和平、兴旺祈祷。人们不停地高唱嘛呢曲调,就是希望得到远山的感应,抒发心中的虔诚慈悲之情。在尕秀村,居家的老人或一有闲暇的男女,都会到村子中央玛尼房去转经,甚至人们随身随时携带着转经筒和念珠,一有闲暇,便口诵六字真言,一手数念珠,一手转经筒。

在碌曲,白色是最常见的颜色,人们喜爱且崇拜白色。白色的雪山是人们心中的神山、圣山;服饰多配以白色衬衫;浪山的帐篷以白色居多;居住的帐房附近或房屋门顶上几乎都筑有白色的煨桑台;在迎送往来时,人们互相敬献的哈达是白色,以表达内心崇敬和良好的祝愿;姑娘出嫁时,骑白色的马表示吉祥如意;甚至在饮酒欢乐时,酒壶的把上也会拴点白色的羊毛。在山顶、山口、路口、河边或寺院、天葬场等,到处可看见呈圆形或方形的嘛呢堆和嘛呢石刻及“擦擦”(泥制小佛像),用于祈福和保佑。尕秀信教群众还有围绕神山、圣湖、寺院、佛塔、嘛呢堆转经的习俗,认为转经可以赎去自身的罪孽。

第五节移风易俗

—、新风尚

“五讲四美”文明礼貌月实践活动1982年9月,尕秀村开展“五讲四美”文明礼貌月实践活动,学习有关文件和文章,制定了村规民约。中共党员、共青团员、民兵带头参加“全民文明礼貌月”活动,带头讲卫生、讲文明,带头遵守纪律、睦邻互助、友善团结,争做“有理想、有道德、有文化、守纪律”的社会主义好牧民。村风村貌发生很大变化,环境卫生大有改观,偷牛盗马、赌博酗酒等不良风气明显减少,干部服务群众变得热情周到,村民睦邻互助、团结友善。

民族团结教育月活动20世纪80年代后,在尕秀村开展了民族团结教育月活动,民族团结的理念深入人心。2004年后,尕秀村把民族团结、爱国卫生运动、民生工作等作为维护社会稳定、促进经济发展的重要工作来抓,牢固树立“三个离不开”(即汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也互相离不开)的思想,将打造全域旅游无垃圾示范区作为头等大事,采取草根宣讲、集中培训、新时代农牧民讲习所等集中学习和个人自学等方式,多层次、多形式的对农牧民群众进行比较系统的民族理论和党的民族宗教政策教育,宣讲民族发展和宗教演变的历史,让农牧民群众正确理解党的民族、宗教政策,增强反对民族分裂、维护祖国统一、维护社会稳定的自觉性和坚定性,搞好民族团结,尕秀村各项事业不断发展、进步。2005年,尕秀村被司法部、民政部评为“全国民主法治示范村”。2013年,尕秀村被甘肃省妇联评为藏区“三爱”(即爱党、爱国、爱社会主义)活动模范村,被甘肃省委、省政府评为全省文明村。2017年,尕秀村被国家民族事务委员会评为“全国民族团结进步创建示范村”。2019年,尕秀村被评为“全国民族团结进步模范集体”。

二、文明生活习惯养成

尕秀村把讲卫生习惯、文明行为的养成作为一项重要工作长期来抓。村委会将村民赌博、酗酒、酒驾或不按交通规则行驶、乱停乱放车辆行为,学校对学生上下楼梯、住宿、用餐时乱行乱走、拥挤吵闹和在课桌椅、墙壁、树木上乱涂乱画乱刻、随意丢弃废物的行为,用“请靠右慢行”“保持安静”“保持环境干净整洁”“不要破坏公共财物”等宣传、警示牌进行提示并加强监督,让他们养成良好的习惯。修建生物降解厕所,安装太阳能热水器等,引导群众养成不能随地大小便和经常洗澡的习惯。通过倡导人畜分离,修建专门的牛羊圈舍,改变遍地牛羊粪便的现状。通过开展评选“青年、妇女卫生文明之家”活动,成立“青年环境卫士”组织,组织开展“环境卫生整治专题少先队辅导课”和“打造样板村少先队在行动”等活动,进一步提高牧民群众和广大青少年主人翁精神,积极对庭院内外、居室和个人卫生进行自觉整治。

一、节日习俗

藏族的节口大多与宗教有关,有些直接来源于宗教,有些则与农牧业生产生活息息相关。尕秀是一个藏族聚居的村落,村民大多信仰藏传佛教,属拉仁关寺院教民。藏传佛教文化浓郁,民俗风情独特,传统节日多,几乎每月都有一个节日。尕秀人对节日情有独钟,不论经济情况好坏,社会地位高低,都喜欢通过节日抒发对佛教信仰的感情和对人的自然情怀,还把节日当作亲朋好友欢聚、畅谈、显示艺术才能的最好时机。尕秀人常过的节日有洛萨尔节、毛兰木节、娘乃节、香浪节、插箭节等大小十几个节日。

洛萨尔节

即春节,是安多藏区藏族最隆重的节日,时间从农历正月初一到正月十五。初一黎明前,家家“煨桑”,并在佛龛前点燃酥油灯,供奉用酥油炸成的各种面点和其他供品,祈愿来年丰收。常常是长者先起来,女主人从外面背回一桶吉祥水,男女老少换新衣后一家人开始聚餐。此时,晚辈逐个向长辈祝“洛萨尔桑”(意为新年好),“扎西德勒”(意为吉祥如意),长辈回敬“扎西德勒彭松措”(意为吉祥如意,功德圆满)。初一日出后可以走亲访友,群众性的活动一般在初六以后。毛兰木节

即祈愿大法会,为寺院的重要法会。寺院诵经,祈愿年内人畜平安,五谷丰登。其中正月十三日瞻佛、跳法舞,正月十五日转香巴、驯虎。转香巴佛是拉仁关寺院最为隆重的活动,这天尕秀村民都会身着盛装前往拉仁关寺院叩拜燃香。

娘乃节

即闭斋日,时间是农历四月十四、十五。这天是佛祖释迦牟尼成佛和圆寂日,家家户户斋戒,不举炊火,不说话交谈,以示纪念。这天尕秀村的善男信女都会去寺院,进行磕头、烧香、转经轮等礼佛活动。

香浪节

是流行于甘南一带藏族的传统节日,时间在农历七八月。“香浪”意为“采薪”。相传,每年盛夏,僧人外出采伐烧柴时,因为路途遥远,当天不能返回,于是在外露宿数日,劳动之余,悠闲自得,游山玩水,由此相沿成俗,不但寺院僧人过此节日,群众也于此时郊游过节。香浪节没有具体时日规定,一般在农闲牧暇的七八月进行,此时,草原上绿草如茵,山清水秀,羊肥牛壮,是最美的季节,各族群众便不约而同地带上帐篷、锅灶、美食、醇酒,过十天半月野外生活。

插箭节

是藏族民间自古相沿的祭祀仪式逐渐衍化而成的节日。插箭节实则为祭祀本地方山神的一种群众性民俗活动,只有成年男子参加。藏族信奉象征性的地方神,属原始多神教的一种信仰。山神祭祀处大多在高山之巅。山神藏语称“拉卜则”,他通常为一丛状物,用木杆、木片制作成箭離或刀状,插成一丛,用栅栏围定,外垒以石块,上缚条形方形经幡,缠以羊毛、羊毛线等物。插箭由部落、村庄按俗成方式、时间进行,各有不同。尕秀村的插箭活动一般在农历三月十三日、五月十三日、六月十五日、七月七日进行。

二、礼仪习俗

藏族人民热情好客,特别注重礼仪。来往过客,无论相识与否,只要你推门而入,主人都会为来者奉一碗茶水,端来酥油和糌耙。客人到门,主人趋出返让,绝不怠慢。端食物、斟茶、敬酒都用双手平端,表示礼貌。放在客人面前的茶,随喝随添,常饮常满。敬酒须敬三杯,不敬双杯,客人接酒后,应先以无名指沾酒向天际弹洒三次,表示“敬天、敬地、敬神灵”之意。款待客人用“手抓羊肉”,多是羊的胸叉和肋条肉,若是端来一盘肥美的羊尾巴,尾梢还留一给白毛,那你就是最尊贵的客人。

献哈达

哈达属于藏传佛教的一种礼敬之物,后衍化为整个藏民族的一种普遍而崇敬的礼节。哈达一般为白色丝织品,对上尊者必须以献哈达表示敬意。向大活佛献哈达,必须弯腰低头至90度,双手捧哈达过头顶,献于活佛座前;对长辈或有地位的人则只需躬身献上即可;对平辈只要将哈达送到对方手中或手腕即可;对小辈或下属一般不献哈达,如果要献可以将哈达搭在其肩上:献哈达时,对方可奉还一条哈达,也可将原哈达回敬。叩拜

五体投地的叩拜,又称“等身礼”,是藏传佛教徒对佛的祈祷方式。尕秀人叩拜时,双手合空心掌高举头顶,然后依次触额头、颈部和心脏各一次,紧接着双膝跪地,全身俯伏,两手前伸,额触地面。一般叩头三次即可。每年,尕秀村都会有村民以一路叩拜的方式前往圣地拉萨朝拜。

煨桑

是将松柏枝点燃,其上施以些许糌耙、青稞等洁净食物(不可沾染荤腥),焚起烟雾,口中念念有词。这是告于天地诸神的一种仪式,也是藏区常见的礼敬佛法的一种供奉仪式。据说,在煨桑过程中松柏燃烧所产生的香气,是对护法神和山神的献供祭祀。

第二节饮食习俗

酥油、糌耙是藏族群众传统的食物,历史十分悠久。我国先秦古籍《周礼•天宫》中就有“羞適之食,模饵粉楼”的记载。“棋”,古语意即干粮、炒粉或炒面。糌耙的主要原料是青棵,主要产于洸河沿线的双岔、阿拉两乡镇,是尕秀村人食用糌耙的主要来源地。糌耙以水磨糌耙为佳,尕秀牧民最喜爱吃“勒高”(藏语意为水推磨)磨出的糌耙。20世纪80年代电磨出现以后,水磨糌耙越来越稀少,但水推石磨糌耙的纯香味道一直留存在尕秀人的记忆里。

糌耙营养好,抗饥饿,便于携带,易于贮存。在藏族群众生活水平普遍提高,饮食结构和习惯逐步改变的今天,糌耙依然受人们钟爱。

酥油是牛奶中的精华,是营养价值极高的食用油脂,脂肪含量高达80%~90%。每500克酥油在人体中所产生热量可达400千卡上下,所以食用后能耐饥寒,增强人的耐久力。酥油一直是碌曲藏族人民生活中无可替代的主要食品。牧民们拌糌耙、制酥油茶、炸面食乃至敬神供佛、点酥油灯、煨桑、涂抹象征神灵的树木石头,都离不开酥油。夏秋打制的酥油色黄如金,冬春打制的酥油色白如雪。尕秀草原上生产的酥油品质优良,远销省内外,在拉萨酥油市场占有一席之地。

蕨麻哲则,汉语称“蕨麻米饭”,是用蕨麻、大米、酥油、白糖共同蒸煮而成一种具有很高营养价值的藏族传统美食。蕨麻也叫人参果,是碌曲草原一种野生块根类土特产。制做蕨麻哲则时,先将大米煮七八成熟,捞出后再用冷水冲去面汁,拌以酥油,放在笼内蒸熟,另将蕨麻煮熟。食用时,如给贵宾,必须将大米饭和蕨麻分别盛于两个盘内;普通客人则在一碗内将大米饭和蕨麻各盛一半,加上白糖,浇上酥油即可。这种食品味道隽永,百食不厌,被视为上等膳食,亦是款待客人的草原一珍。

茶是藏区人民日常饮食中必不可少的。藏族饮用的茶主要是松潘茶、茯茶。藏族喝茶时不像通常饮茶那样用沸水冲泡,而是先将大叶散茶用石臼捣碎,然后放在茶壶里用旺火熬至茶汁变成褐红色后倒到茶具里饮用。最喜欢喝奶茶和酥油茶。奶茶就是在熬好茶汁的壶里调入鲜奶,放入适量的食盐即可。制作酥油茶,需要将熬好的茶汁倒入特制的木桶内,再加入酥油、食盐,反复搅动、提打,直至酥油和茶汁融为一体,色呈乳黄即便可。奶茶、酥油茶是碌曲广大藏族人民最喜爱饮用的传统饮品,也是逢年过节,迎送嫁娶,款待客人的佳品。

藏族喝茶都用精致的描龙绘凤或画有八宝、八吉祥、雄狮图案的烧瓷龙碗,而且不同地位和身份的人,用碗各有固定,不得乱用。还有一种用木头雕琢的碗,散热慢,不易烫嘴,携带轻便,有的还镶以银衬或雕花银边,美观而实用,更为藏族人民所喜爱。

藏族对酒多有偏爱,尤其爱喝青稞酒。喝酒时不摆菜肴,不兴猜拳行令,饮者端起斟满酒的龙碗,边说边饮也有的唱饮酒歌,在歌声中饮酒。

碌曲藏族群众喜食牛羊肉制食品,主要有“手抓”羊肉、风干肉、灌肠、藏包等。手抓羊肉是晒银滩上的传统吃食,尤其开锅肉鲜嫩美味,被誉为手抓中的上品。

手抓羊肉是藏区牧民待客不可或缺的食品之一。仲夏到初冬是草茂羊肥的黄金季节,也是吃最鲜嫩可口手抓羊肉的好时机。此时若有贵客来到,喝过奶茶之后,热情好客的牧人便到羊群里挑选出膘肥肉嫩的大羯羊,就地宰杀,扒皮入锅,只需喝三碗奶茶的寒暄功夫,一大盘层层叠叠、热气腾腾的手抓羊肉就会呈现在你面前。羊肉上插着几把锋利的藏刀,任由你“挑肥拣瘦”,分割食用。草原牧民煮手抓羊肉的独到之处,在于烹调操作简单明快,将大块羊肉投入锅中,用旺火烧开,只加一小把盐(也有的不加盐,吃时蘸盐),少许即可捞出食用,火候恰如其分,血水消失不久,肉熟而不硬,吃起来又鲜又嫩,十分可口。吃羊肉最讲究的就是现宰,刚杀好的羊甚至都不用清洗,直接下锅煮。煮羊肉用的燃料就是捡来的干牛粪,煮熟的羊肉原汁原味,鲜嫩多汁。草原上的手抓羊肉,色、香、味、形都代表了草原牧人的粗犷、豪放、热情、虔诚和好客的性格。近年来旅游业大发展,碌曲各地宾馆饭店已把手抓羊肉列为碌曲风味名菜之一。

草原牧人吃手抓羊肉还有一些风趣的习俗,手抓羊肉待客,讲究在盘中有羊头、羊尾,象征彼此交情如盘中之羊,有头有尾。讲究先把“苍拉”(带尾羊臀)、“章郭”(胸脯)敬献给最尊贵的客人,而后其他人才可抓肉食用。

在过去生活水平普遍低下的年代,主妇们还常常把最好的食物珍藏起来,为的是一旦来了客人,以备不时之需。在牧区还保留着一种有趣的习惯,就是男青年第一次到恋人家,姑娘父亲一定要敬他一节羊脖子。羊脖子是羊身上很难把肉吃尽和脱臼的部位,目的是以此来考验女婿的本事,久而久之,在民间形成和流传“羊脖子考女婿”的习俗。

风干肉是牛羊肉的又一种食用方法,尕秀是风干牛肉的主要产地之一,尕秀人十分喜爱这种食品。风干肉制作简便,在冬季宰杀牛羊时,将鲜肉切成条状,挂在通风房间里冷冻风干。风干肉便于保存和携带,食用时根据食用者的口味,洒上各种调料,既可生嚼,也可烧烤后食用。生嚼时又脆又香,越嚼越有滋味,回味无穷;烧烤时浸油欲滴,外酥内嫩,十分可口,久吃不厌。

灌肠是尕秀藏族的一种风味食品,一般有血肠、肉肠、面肠、肝肠之分,尤以血肠为上。牧民宰羊必灌血肠,有“不灌血肠,妄宰牛羊”的说法。

藏包是尕秀群众非常喜爱的风味美食,也是牧民款待客人的佳品。每逢婚丧嫁娶、民俗节庆,藏包必是餐桌上不可缺少的美食。藏包制作工艺独特,十分讲究肉馅的调制,在选材上必须是新鲜羊肉,带有四成肥肉,六成瘦肉。以前藏族人做包子肉馅时,不放置于案上用刀剁,而是放置于称为“香哇”的小木槽内,两手各持一把藏刀前后来回交错切割,技术高超的人刀快如飞,使人眼花缭乱,顷刻间,一堆羊肉便成了肉泥。羊肉切碎后,加适量切成丁的羊板油,调之葱花、精盐和花椒水等调料,包时再加少许水搅拌均匀既可。制作藏包不用擀面杖擀包子皮,而是把核桃大小的面团置于掌心,两只手用劲压捏成片,然后将面皮置于左手掌心,用右手朝左捏成顶端有褶皱纹的包子,如同朵朵小莲花。一个熟练的家庭主妇,一次可捏4~5个面皮,而且柔韧,底厚边薄。包子包成后,整齐地装入笼屉,放置在旺火上蒸大约十几分钟,即可揭笼趁热而食。藏包的特点是晶莹透明,色白油亮,肉嫩油丰,油大而不腻,鲜嫩而爽口,伴有青葱的浓郁香味。藏包吃法特别,由于油汤多,吃时需先从底端吮吸包子里的油汤,然后食之;不会吃的人往往拿起包子就咬,结果弄得汤水四溅,嘴烫舌麻,啼笑皆非。如今“香哇”已经被手动和电动的绞肉机代替,包子皮也有做好了现买的,人们做包子更加方便、省力与高效。

第三节婚嫁习俗

尕秀村藏族保持着传统的婚姻习俗。姑娘长到十七八岁,就要由父母行“上头”仪式,表明她已经长大成人,可以恋爱。当男女双方找到意中人后,按习惯由男方委托亲朋好友带上哈达和酒向女方家求婚,如女方接受哈达,启开瓶盖喝酒,表明答应了这门亲事,否则表示婚事不成。婚事确定后,再选吉日完婚。结婚这一天亲朋好友都前来庆贺,主人备酒款待。新郎带礼物、哈达去姑娘家接亲,女方家招待茶点并送亲。新娘被接到家后撒糌耙祈福,请喇嘛念太平经,“煨桑”;然后举行开灶礼节,由一妇女领着新娘到厨房里,生火煮牛奶,在锅里盛满牛奶,放进红枣和茶,奶沸后,新娘用铜勺舀起,洒一点在火焰上,表示新娘开始新的生活;然后由新郎盛满一碗牛奶敬客人,客人们依次品尝一口。仪式完毕后招待贺客,先敬茶点,新郎向客人敬酒,客人们唱祝福歌曲,然后端上手抓羊肉。宴席之后,年轻男女开始歌舞,直到深夜方休。尕秀村藏族素有赘婿之风,有的人家把儿子入赘到别家做上门女婿,而把姑娘留在家里招女婿。上门女婿不受歧视,也不存在更名换姓的问题,在财产继承上儿子与女婿都有平等权利。入赘时女方需向男方家赠良马一匹,作为成亲的彩礼。

第四节日常习俗

在日常生活中,尕秀村藏族群众有许多风俗习惯。每到祭日或宗教节日,人们多在晨光中转经朝佛,在山野河旁高诵六字真言长调嘛呢曲,目的是希望借助山中的回响和河风的力量,把声音传向远方,为逝者祈祷,为出世者清场净地,清除劫难。把经幡高高扬起任风吹打,让经幡不停的摆动,认为这样可以将经传到四方,同样有功德,为幸福、平安、和平、兴旺祈祷。人们不停地高唱嘛呢曲调,就是希望得到远山的感应,抒发心中的虔诚慈悲之情。在尕秀村,居家的老人或一有闲暇的男女,都会到村子中央玛尼房去转经,甚至人们随身随时携带着转经筒和念珠,一有闲暇,便口诵六字真言,一手数念珠,一手转经筒。

在碌曲,白色是最常见的颜色,人们喜爱且崇拜白色。白色的雪山是人们心中的神山、圣山;服饰多配以白色衬衫;浪山的帐篷以白色居多;居住的帐房附近或房屋门顶上几乎都筑有白色的煨桑台;在迎送往来时,人们互相敬献的哈达是白色,以表达内心崇敬和良好的祝愿;姑娘出嫁时,骑白色的马表示吉祥如意;甚至在饮酒欢乐时,酒壶的把上也会拴点白色的羊毛。在山顶、山口、路口、河边或寺院、天葬场等,到处可看见呈圆形或方形的嘛呢堆和嘛呢石刻及“擦擦”(泥制小佛像),用于祈福和保佑。尕秀信教群众还有围绕神山、圣湖、寺院、佛塔、嘛呢堆转经的习俗,认为转经可以赎去自身的罪孽。

第五节移风易俗

—、新风尚

“五讲四美”文明礼貌月实践活动1982年9月,尕秀村开展“五讲四美”文明礼貌月实践活动,学习有关文件和文章,制定了村规民约。中共党员、共青团员、民兵带头参加“全民文明礼貌月”活动,带头讲卫生、讲文明,带头遵守纪律、睦邻互助、友善团结,争做“有理想、有道德、有文化、守纪律”的社会主义好牧民。村风村貌发生很大变化,环境卫生大有改观,偷牛盗马、赌博酗酒等不良风气明显减少,干部服务群众变得热情周到,村民睦邻互助、团结友善。

民族团结教育月活动20世纪80年代后,在尕秀村开展了民族团结教育月活动,民族团结的理念深入人心。2004年后,尕秀村把民族团结、爱国卫生运动、民生工作等作为维护社会稳定、促进经济发展的重要工作来抓,牢固树立“三个离不开”(即汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也互相离不开)的思想,将打造全域旅游无垃圾示范区作为头等大事,采取草根宣讲、集中培训、新时代农牧民讲习所等集中学习和个人自学等方式,多层次、多形式的对农牧民群众进行比较系统的民族理论和党的民族宗教政策教育,宣讲民族发展和宗教演变的历史,让农牧民群众正确理解党的民族、宗教政策,增强反对民族分裂、维护祖国统一、维护社会稳定的自觉性和坚定性,搞好民族团结,尕秀村各项事业不断发展、进步。2005年,尕秀村被司法部、民政部评为“全国民主法治示范村”。2013年,尕秀村被甘肃省妇联评为藏区“三爱”(即爱党、爱国、爱社会主义)活动模范村,被甘肃省委、省政府评为全省文明村。2017年,尕秀村被国家民族事务委员会评为“全国民族团结进步创建示范村”。2019年,尕秀村被评为“全国民族团结进步模范集体”。

二、文明生活习惯养成

尕秀村把讲卫生习惯、文明行为的养成作为一项重要工作长期来抓。村委会将村民赌博、酗酒、酒驾或不按交通规则行驶、乱停乱放车辆行为,学校对学生上下楼梯、住宿、用餐时乱行乱走、拥挤吵闹和在课桌椅、墙壁、树木上乱涂乱画乱刻、随意丢弃废物的行为,用“请靠右慢行”“保持安静”“保持环境干净整洁”“不要破坏公共财物”等宣传、警示牌进行提示并加强监督,让他们养成良好的习惯。修建生物降解厕所,安装太阳能热水器等,引导群众养成不能随地大小便和经常洗澡的习惯。通过倡导人畜分离,修建专门的牛羊圈舍,改变遍地牛羊粪便的现状。通过开展评选“青年、妇女卫生文明之家”活动,成立“青年环境卫士”组织,组织开展“环境卫生整治专题少先队辅导课”和“打造样板村少先队在行动”等活动,进一步提高牧民群众和广大青少年主人翁精神,积极对庭院内外、居室和个人卫生进行自觉整治。

知识出处

《碌曲县尕海镇尕秀村志》

出版者:四川师大电子出版社有限公司

《碌曲县尕海镇尕秀村志》以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,运用辩证唯物主义和历史唯物主义观点,实事求是,客观记述网秀村自然、社会、政治、经济、文化和生态文明等方面的重大成就,反应时代变化,突出地方特色,为存史、资政、育人提供服务。 《碌曲县尕海镇尕秀村志》为尕秀行政村的村志,志中的本村指尕秀行政村。志中的尕秀村包含尕秀一组、尕秀二组、尕秀三组。 《碌曲县尕海镇尕秀村志》采取章、节、目、子目层次记述。时间上限力求追溯事物发端,下限止于2020年12月底。大事记以编年体为主,辅以纪事本末体,按时序纵述大事、要事、新事。历史纪年以年号后加括号注以公元纪年,1949年后一律用公元纪年。 《碌曲县尕海镇尕秀村志》体裁采用述、记、志、传、图、表、录诸体并用,概述以叙为主,大事记以事件发生的时间先后为序。人物本着生不立传的原则,采取以事记人简要介绍。

阅读