第二节 生活变化

| 内容出处: | 《碌曲县尕海镇尕秀村志》 图书 |

| 唯一号: | 292520020230001638 |

| 颗粒名称: | 第二节 生活变化 |

| 分类号: | D422.7 |

| 页数: | 6 |

| 页码: | 258-263 |

| 摘要: | 1978年改革开放以前,尕秀村牧民住所条件极其简陋。一年四季逐水草而牧,随牛羊搬迁是主要的生活方式。遮风挡雨的唯一住所就是自制的牛毛帐篷。牛毛帐篷成本较低,搬迁简便,但帐底四面漏风,天晴时帐内闷热,大雨时帐篷湿透漏水。在冬季牧场,以草皮带土垒墙,木椽、石棉瓦为屋顶搭建而成低矮且潮湿的简陋土棚房,俗称“冬窝子”。为改善尕秀牧民的居住条件,20世纪八九十年代,国家提倡和动员游牧民定居,并试点建设一些定居点项目。 |

| 关键词: | 尕秀村 生活变化 生活状况 |

内容

一、饮食

尕秀群众主要以肉乳食品和酥油糌耙为主食。随着现代文明的不断进步,家庭收入的不断提高,食材的不断丰富,牧民群众的饮食习惯不断发生着变化,如今大米、面粉、蔬菜、水果、饮料等也进入寻常藏族人家,成为牧民群众所喜爱的主、副食。人们宴请待客也在传统节日、民俗活动、宗教仪式上还较多地保留着藏族的传统饮食习惯。

二、衣着

尕秀村是一个以藏族为主体民族的纯牧业村,海拔高,气候寒冷。中华人民共和国成立前和成立后的50多年时间,牧民群众的衣着以斜领、宽大、长袖的羊皮藏袍为主,无论男女,四季皆穿。白天束以腰带便可行走、干活,腰带多以红布或红绸为主;夜晚解去腰带,两襟对叠铺于地上,就如同睡袋,可做卧具,非常实用。缝制皮袍的羊皮牧民自己手工隸制,皮板硬且沉重,穿着不便还欠美观。2000年以后,随着生活物资的丰富多样和人民生活水平的不断改善,尕秀村人的着装也在悄然发生变化。纺织仿羊皮(俗称“人造毛”)的出现,克服了传统藏袍笨重而怕水的缺点。仿羊皮附以遷遷、绸缎、哗叽、马裤尼等各色面料,既轻便又华丽。这种藏袍深受尕秀妇女的喜爱,曾一度成为一种时尚。

藏服的男女款式基本相同,只是女人穿着下摆与脚踝相齐,男人衣襟下摆提高到膝部,喜欢长筒马靴。男服以无布面的羊皮袄居多,领和袖口多以豹皮作饰;女式皮袄有羊皮袄、羊羔皮袄两种,袖子上用虎、豹和水獭皮及螯瑁等装饰,显得漂亮、富贵,十分独特。一般冬季着羊皮袄,春秋着羊羔皮袄,夏季着布制、毡制的伴袄。穿着皮袄时,袍内配穿一件半高领、斜大襟的夹衬衣,衬衣多半以紫红、咖啡、黄、蓝色绸缎缝制;腰系4米多长的红色茧绸,身后打一个结,并在茧绸上又系一条刻有精致花纹的银制泡钉的革带,腰带的侧旁佩挂一个嵌有珊瑚的银制奶钩,奶钩最早为劳动工具,后来逐渐演变为装饰品。羔皮藏衣是熟化糅好的羔皮加工缝制,衣面一般都配黑、褐、草绿等布料子,沿边镶以水獭皮边。

藏族男女喜戴皮帽,有狐皮帽、毡帽、礼帽等。妇女在头饰方面,多喜戴红珊瑚、琥珀、玛瑙、银圆等饰物,把珊瑚串结起来戴在头上,尤其为年轻妇女所喜爱。牧区妇女流行发式是“碎辫子”型,即把头发梳成许多小辫子,下面接上黑线或红绿等色丝线,有的长至脚踝。未婚女子只能梳两根辫子,上饰红布块,缀红珊瑚数行。

随着旅游专业村的打造,尕秀村和外界的联系越来越广,尕秀青年男女的着装也越来越时尚。冬、春、秋三季各色羽绒服、呢子大衣、皮夹克穿着也越来越普遍。妇女在夏季时兴穿“包拉”,并将其作为礼仪服饰。“包拉”是源于西藏拉萨的女式藏装,近似旗袍,齐踝长裙带马甲,配以长袖衬衫,尽显女性之窈窕。男子为骑行摩托车方便,喜欢穿类似空军服的皮衣皮裤。也有外出读书的学生或打工者开始穿着夹克衫、西服、皮鞋,爱美的女性则穿着裙子、风衣、紧身裤、裙裤、长筒高跟鞋等,着装越来越时尚。

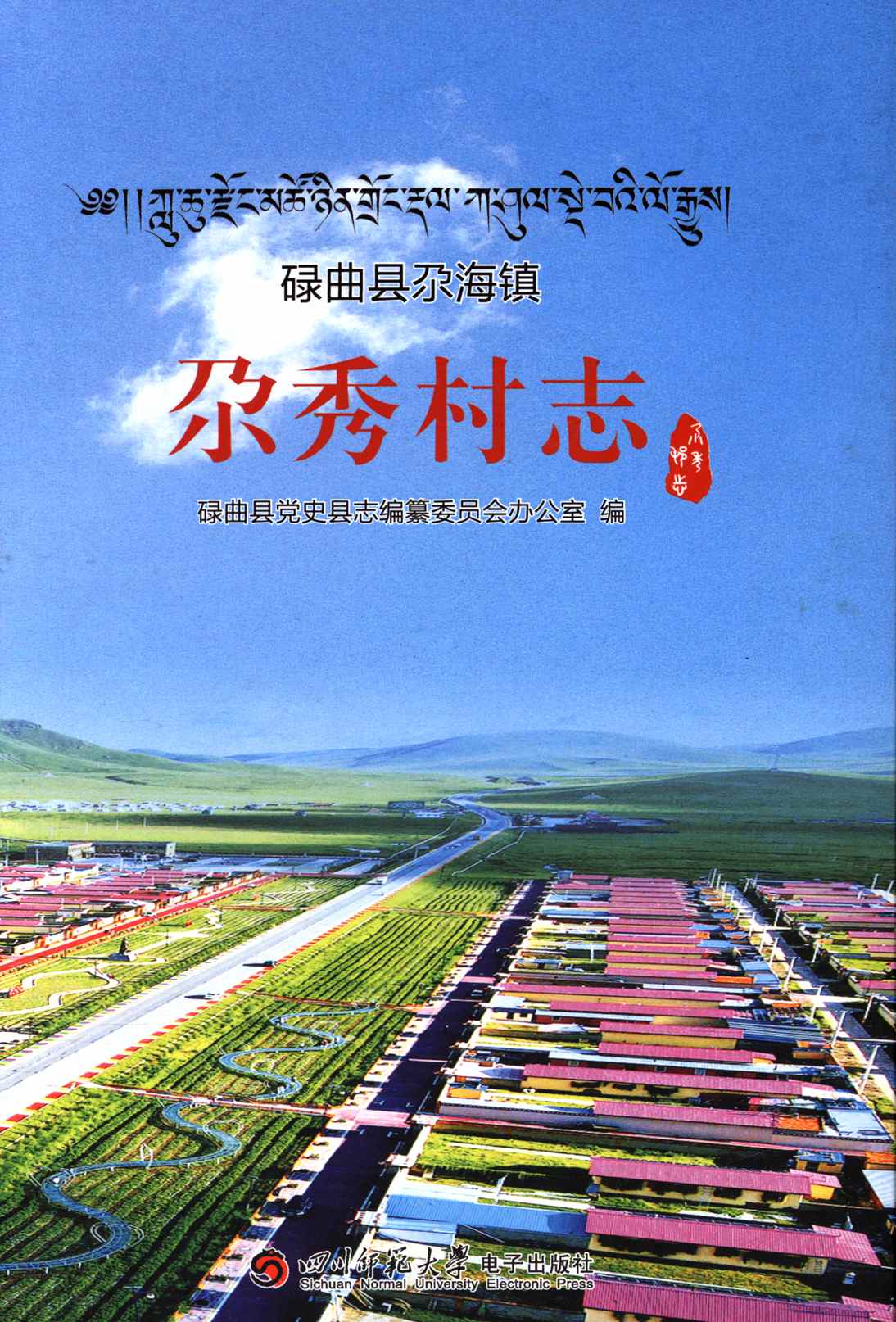

三、住房

1978年改革开放以前,尕秀村牧民住所条件极其简陋。一年四季逐水草而牧,随牛羊搬迁是主要的生活方式。遮风挡雨的唯一住所就是自制的牛毛帐篷。牛毛帐篷成本较低,搬迁简便,但帐底四面漏风,天晴时帐内闷热,大雨时帐篷湿透漏水。在冬季牧场,以草皮带土垒墙,木椽、石棉瓦为屋顶搭建而成低矮且潮湿的简陋土棚房,俗称“冬窝子”。为改善尕秀牧民的居住条件,20世纪八九十年代,国家提倡和动员游牧民定居,并试点建设一些定居点项目。2003年,县委、县政府多方筹资,在尕秀村实施牧民定居点建设,户均占地1.05亩,每户修建砖木结构住房4间,配套建设厨房、厕所、玻璃暖廊、藏式围墙和大门,房内设施完全按牧民生活习惯设计布置。之后,又先后投资新建了尕秀小学、尕秀村村级综合服务中心、村级文化体育场等一系列公共设施,新村内道路、路灯、小广场、健身器材、花园绿化带等公共设施齐全。每家每户的屋顶上安装太阳能光伏发电板,所发的电,牧户除了自己照明取暖、烧水做饭,剩余的还能卖出去,变成现金,补贴家用。草原牧场所用帐篷也在逐渐更新,大部分牧民用上了保暖、隔热、防雨、承雪、防燃的新式帐篷,这种帐篷搭建时不再用木椽等做支架,而是用长短不一的空芯钢管相互套接,轻便耐用,拆卸、运输简便。帐篷里还用上了折叠床、便携式太阳能光伏电源,不但有电照明,还能看电视、放电影、用电茶壶、电褥子等。国家实施的家电下乡工程,也让定居点上的牧民群众普遍用上电脑、洗衣机、电磁炉等现代化设施,信息化程度越来越高。

四、出行

尕秀村牧民过去多以马、牛代步。1978年改革开放后,随着社会各项事业的发展,尕秀农牧民的岀行条件不断改善。最先进入牧民生活的现代交通工具是摩托车,因操作简单和对道路的适应性强,用它既能放牧又可岀行,取代了上千年的传统交通工具马匹,在晒银滩上成为时尚。与摩托车同时出现的还有“兰拖”,这种小型运输工具马力强劲,速度快,既能装载少量货物,又可搭乘多人,在农牧区非常实用。2000年后,随着国道213线及村村通工程的实施和牧道的建设,牧区道路四通八达,而且道路路面基本硬化,交通之优越,前所未有。交通条件的改善使得牧区交通工具也向着舒适型、快捷型方向发展,各种轿车和实用的皮卡车在尕秀村非常普遍,其中不乏豪车。牧民群众早上出门时,将牛羊放入自家草场,然后进城办事,晚上回家时再将牛羊收拢入圈,生活轻松,出行自如。

尕秀群众主要以肉乳食品和酥油糌耙为主食。随着现代文明的不断进步,家庭收入的不断提高,食材的不断丰富,牧民群众的饮食习惯不断发生着变化,如今大米、面粉、蔬菜、水果、饮料等也进入寻常藏族人家,成为牧民群众所喜爱的主、副食。人们宴请待客也在传统节日、民俗活动、宗教仪式上还较多地保留着藏族的传统饮食习惯。

二、衣着

尕秀村是一个以藏族为主体民族的纯牧业村,海拔高,气候寒冷。中华人民共和国成立前和成立后的50多年时间,牧民群众的衣着以斜领、宽大、长袖的羊皮藏袍为主,无论男女,四季皆穿。白天束以腰带便可行走、干活,腰带多以红布或红绸为主;夜晚解去腰带,两襟对叠铺于地上,就如同睡袋,可做卧具,非常实用。缝制皮袍的羊皮牧民自己手工隸制,皮板硬且沉重,穿着不便还欠美观。2000年以后,随着生活物资的丰富多样和人民生活水平的不断改善,尕秀村人的着装也在悄然发生变化。纺织仿羊皮(俗称“人造毛”)的出现,克服了传统藏袍笨重而怕水的缺点。仿羊皮附以遷遷、绸缎、哗叽、马裤尼等各色面料,既轻便又华丽。这种藏袍深受尕秀妇女的喜爱,曾一度成为一种时尚。

藏服的男女款式基本相同,只是女人穿着下摆与脚踝相齐,男人衣襟下摆提高到膝部,喜欢长筒马靴。男服以无布面的羊皮袄居多,领和袖口多以豹皮作饰;女式皮袄有羊皮袄、羊羔皮袄两种,袖子上用虎、豹和水獭皮及螯瑁等装饰,显得漂亮、富贵,十分独特。一般冬季着羊皮袄,春秋着羊羔皮袄,夏季着布制、毡制的伴袄。穿着皮袄时,袍内配穿一件半高领、斜大襟的夹衬衣,衬衣多半以紫红、咖啡、黄、蓝色绸缎缝制;腰系4米多长的红色茧绸,身后打一个结,并在茧绸上又系一条刻有精致花纹的银制泡钉的革带,腰带的侧旁佩挂一个嵌有珊瑚的银制奶钩,奶钩最早为劳动工具,后来逐渐演变为装饰品。羔皮藏衣是熟化糅好的羔皮加工缝制,衣面一般都配黑、褐、草绿等布料子,沿边镶以水獭皮边。

藏族男女喜戴皮帽,有狐皮帽、毡帽、礼帽等。妇女在头饰方面,多喜戴红珊瑚、琥珀、玛瑙、银圆等饰物,把珊瑚串结起来戴在头上,尤其为年轻妇女所喜爱。牧区妇女流行发式是“碎辫子”型,即把头发梳成许多小辫子,下面接上黑线或红绿等色丝线,有的长至脚踝。未婚女子只能梳两根辫子,上饰红布块,缀红珊瑚数行。

随着旅游专业村的打造,尕秀村和外界的联系越来越广,尕秀青年男女的着装也越来越时尚。冬、春、秋三季各色羽绒服、呢子大衣、皮夹克穿着也越来越普遍。妇女在夏季时兴穿“包拉”,并将其作为礼仪服饰。“包拉”是源于西藏拉萨的女式藏装,近似旗袍,齐踝长裙带马甲,配以长袖衬衫,尽显女性之窈窕。男子为骑行摩托车方便,喜欢穿类似空军服的皮衣皮裤。也有外出读书的学生或打工者开始穿着夹克衫、西服、皮鞋,爱美的女性则穿着裙子、风衣、紧身裤、裙裤、长筒高跟鞋等,着装越来越时尚。

三、住房

1978年改革开放以前,尕秀村牧民住所条件极其简陋。一年四季逐水草而牧,随牛羊搬迁是主要的生活方式。遮风挡雨的唯一住所就是自制的牛毛帐篷。牛毛帐篷成本较低,搬迁简便,但帐底四面漏风,天晴时帐内闷热,大雨时帐篷湿透漏水。在冬季牧场,以草皮带土垒墙,木椽、石棉瓦为屋顶搭建而成低矮且潮湿的简陋土棚房,俗称“冬窝子”。为改善尕秀牧民的居住条件,20世纪八九十年代,国家提倡和动员游牧民定居,并试点建设一些定居点项目。2003年,县委、县政府多方筹资,在尕秀村实施牧民定居点建设,户均占地1.05亩,每户修建砖木结构住房4间,配套建设厨房、厕所、玻璃暖廊、藏式围墙和大门,房内设施完全按牧民生活习惯设计布置。之后,又先后投资新建了尕秀小学、尕秀村村级综合服务中心、村级文化体育场等一系列公共设施,新村内道路、路灯、小广场、健身器材、花园绿化带等公共设施齐全。每家每户的屋顶上安装太阳能光伏发电板,所发的电,牧户除了自己照明取暖、烧水做饭,剩余的还能卖出去,变成现金,补贴家用。草原牧场所用帐篷也在逐渐更新,大部分牧民用上了保暖、隔热、防雨、承雪、防燃的新式帐篷,这种帐篷搭建时不再用木椽等做支架,而是用长短不一的空芯钢管相互套接,轻便耐用,拆卸、运输简便。帐篷里还用上了折叠床、便携式太阳能光伏电源,不但有电照明,还能看电视、放电影、用电茶壶、电褥子等。国家实施的家电下乡工程,也让定居点上的牧民群众普遍用上电脑、洗衣机、电磁炉等现代化设施,信息化程度越来越高。

四、出行

尕秀村牧民过去多以马、牛代步。1978年改革开放后,随着社会各项事业的发展,尕秀农牧民的岀行条件不断改善。最先进入牧民生活的现代交通工具是摩托车,因操作简单和对道路的适应性强,用它既能放牧又可岀行,取代了上千年的传统交通工具马匹,在晒银滩上成为时尚。与摩托车同时出现的还有“兰拖”,这种小型运输工具马力强劲,速度快,既能装载少量货物,又可搭乘多人,在农牧区非常实用。2000年后,随着国道213线及村村通工程的实施和牧道的建设,牧区道路四通八达,而且道路路面基本硬化,交通之优越,前所未有。交通条件的改善使得牧区交通工具也向着舒适型、快捷型方向发展,各种轿车和实用的皮卡车在尕秀村非常普遍,其中不乏豪车。牧民群众早上出门时,将牛羊放入自家草场,然后进城办事,晚上回家时再将牛羊收拢入圈,生活轻松,出行自如。

知识出处

《碌曲县尕海镇尕秀村志》

出版者:四川师大电子出版社有限公司

《碌曲县尕海镇尕秀村志》以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,运用辩证唯物主义和历史唯物主义观点,实事求是,客观记述网秀村自然、社会、政治、经济、文化和生态文明等方面的重大成就,反应时代变化,突出地方特色,为存史、资政、育人提供服务。 《碌曲县尕海镇尕秀村志》为尕秀行政村的村志,志中的本村指尕秀行政村。志中的尕秀村包含尕秀一组、尕秀二组、尕秀三组。 《碌曲县尕海镇尕秀村志》采取章、节、目、子目层次记述。时间上限力求追溯事物发端,下限止于2020年12月底。大事记以编年体为主,辅以纪事本末体,按时序纵述大事、要事、新事。历史纪年以年号后加括号注以公元纪年,1949年后一律用公元纪年。 《碌曲县尕海镇尕秀村志》体裁采用述、记、志、传、图、表、录诸体并用,概述以叙为主,大事记以事件发生的时间先后为序。人物本着生不立传的原则,采取以事记人简要介绍。

阅读